Волжское сафари

Посмотрел тут видео о запорожце-вездеходе Короткая база + лёгкий вес = проходимость

И, как говорится, воспоминание разблокировано.

Лет 15 тому назад нам с приятелями однажды поздной осенью, как раз в начале ноября, когда из-за проливных дождей особенно много грязищи и стоит премерзкая погода, пришла "гениальная" мысль: а не устроить ли нам сафари? Маршрут был выбран следующий: переправляемся из Самары на другой берег Волги до села Рождествено, выезжаем из села, далее по ЛЭП в чисто поле и по самой грязище едем до села Ширяево. Расстояние там было не сказать, что большое, километров 15-20 может быть, но такой грязищи я нигде больше в жизни не видел)

Сказано - сделано. Автомобильный парк ралли Париж-Дака… Самара-Ширяево состоял из: один из наших друзей, довольно состоятельный товарищ решил выставить Ленд Ровер Дефендер, причем это никакой не паркетник, а именно прям самый-самый хваленый вездеход с уникальными, как утверждал его гордый владелец, внедорожными качествами.

Противостоял ему российско-японский автопром в лице переделанного нашими умельцами уазика с дизельным движком и коробкой передач от Тойоты. Спереди у него была установлена электрическая лебедка, как позже оказалось, не зря.

В один прекрасный, ненастный, хмурый день рано утром мы загрузились на паром, переправились до Рождествено, проехав его, вышли на оперативный простор и понеслось! Гордый хозяин Ленд Ровера лично сел за руль своего сокровища, сказав, что на такой машине он в гробу видал российские хлебеня и сам со всем справится. Как говорится: хозяин-барин.

Вообще, как оказалось, ездить в России не по дорогам, а по направлениям - удовольствие не для слабаков, особенно, учитывая наши довольно слабые навыки в экстремальном вождении. Сейчас бы мы на такую авантюру вряд ли решились, но тогда мы были ещё относительно молоды и здоровы и потому беспечны. Сейчас бы от такой многочасовой тряски наши бедные спины, как нынче говорят "дружно вышли бы из чата") Ещё нам очень помогло то, что как будто предчувствуя грядущие проблемы, мы пригласили с собой за руль уазика знакомого с большим опытом экстремального вождения и как оказалось очень даже правильно сделали.

Кстати, на пароме произошел очень комичный случай. Мы, уже зная, что за рулем уазика будет специалист, накануне позволили себе немножко расслабиться, отмечая ещё не начавшееся сафари. На следующее утро все были немного «вчерашние» и один предусмотрительный товарищ для поправки здоровья захватил с собой лекарство. А тогда в моде почему-то было чуждое нам саке. Короче, поскольку это богопротивное саке надо пить подогретым, сей деятель намутил целый термос этой японской бурдомаги и мы, помаленьку наливая его в прозрачные стаканчики, начали поправлять своё здоровье. Тут я заметил, что рядом сидит очень помятый, тоже явно вчерашний мужичок и лечится пивком из полуторалитровой баклажки. И он почему-то всё время на нас посматривает. Вдруг он встает, подходит к нам, достает из пакета ещё одну бутыль с пивом и так смущенно говорит:

- Мужики, я вижу, что вы тоже с бодуна, а похмелиться нечем: вон чай какой-то жидкий из термоса пьете. Вот возьмите пивка, похмелитесь.

Мы, когда отсмеялись, объяснили ему в чём делом, угостили его саке, которое он тут же забраковал, сказав, оно теплое и пахнет портянками. Кстати, не так уж он и далёк от истины)

В общем, в Рождествено мы прибыли в преотличнейшем настроении.

Хваленый Лэнд Ровер Дефендер безнадежно проиграл схватку с русской глубинкой. Что было тому виной, не знаю: то ли не очень умелый водитель, он же хозяин, то ли, как уже он утверждал, длинная колесная база внедорожника, то ли всё вместе. В общем, легенда английского автопрома начал постоянно застревать в нашей родной хляби.

Зато уазику все преграды были нипочем. Он героически преодолевал все эти бесконечные лужи, трясины, буераки и завалы грязи.

Но, особенную гордость за отечественный автопром, правда кардинально улучшенный японскими технологиями, мы испытывали, когда наш родной трудяга с профессионалом-эстремалом за рулем вытаскивал из очередной грязевой западни могучего, но беспомощного импортного собрата.

Сколько времени мы добирались до пункта назначения я уже не помню, но часа 3-4, не меньше. В Ширяево мы посетили местные достопримечательности, обмыли наскоро машины и отправились назад в Самару уже окружным сухупутным маршрутом через Жигулевск, плотину Куйбышевской ГЭС и Тольятти по М-5.

От рисового поля до бокала: полный путь сакэ

1 октября в Японии отмечается День сакэ. Эта дата символизирует начало нового производственного сезона, поскольку именно к этому времени завершается сбор риса, и можно приступать к производству напитка из зерна нового урожая. Тодзи (главный мастер производства) и его команда проводят обрядовые церемонии, а бары и рестораны устраивают дегустации. День сакэ объединяет культурный и производственный цикл и подчёркивает статус напитка как национального символа.

Популярное представление о японском национальном алкогольном напитке сакэ, бытующее в массах, состоит в том, что это крепкий дистиллят, напоминающий водку, который пьют обжигающе горячим. Как и положено всякому приличному мифу это представление не имеет ничего общего с реальностью. Сакэ является напитком брожения, который по своей сути гораздо ближе к крепкому пиву или вину, и употребляется преимущественно охлаждённым или умеренно тёплым, но далеко не горячим.

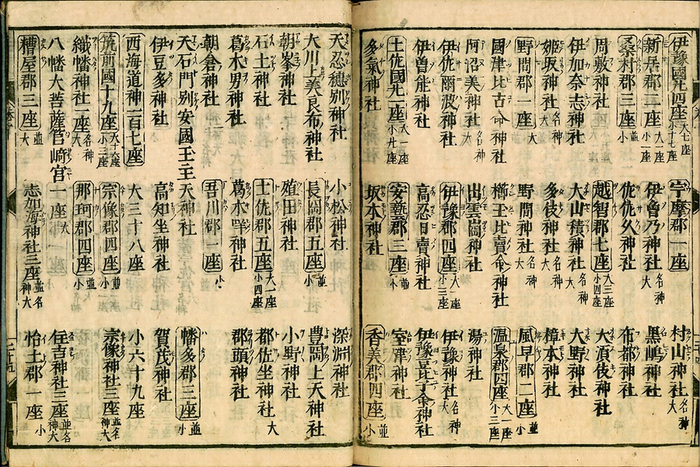

Технология его чрезвычайно причудлива, но, несмотря на это, насчитывает уже почти 1.5 тысячи лет - государственные хроники эпохи Нара фиксируют сакэ при дворе уже в 689 году. Именно тогда при императорской администрации было создано ведомство «мики-но цукасá», отвечавшее за приготовление священного и придворного сакэ. Кодекс «Энгисики» (927 год) подробно описывает ритуальные и технологические нормы приготовления.

В качестве сырья для напитка используется рис особых сортов, характеризующихся крупной крахмальной сердцевиной. Зерно подвергается шлифовке, при которой удаляются внешние слои, богатые белками и жирами, но бедные крахмалом и, поэтому, не дающие в потенциале сахаров, способных бродить. Чем выше степень полировки, тем чище и изящнее вкус готового напитка. После шлифовки рис промывают от смолотой в пыль части, замачивают на несколько часов и подвергают пропариванию (что важно - не варке, а именно пропариванию, не превращающему рис в кашу), что позволяет сохранить плотную структуру.

Далее около двадцати процентов риса отделяется и используется для выращивания грибка Aspergillus oryzae, известного как кодзи. Этот вид принадлежит к тому же роду, что и Aspergillus niger — чёрная плесень, разрушающая хлеб и фрукты. Однако, в отличие от плесени, A. oryzae не образует токсинов, но при этом обладает высокой ферментативной активностью и его развитие приводит к накоплению в рисе большого количества энзимов, расщепляющих крахмал до простых сахаров. В японской культуре этот микроорганизм имеет особый статус: в 2006 году он был официально признан "национальным грибом", поскольку именно этот эффект лежит в основе сакэ, мисо, соевого соуса и других традиционных продуктов.

Выращивание кодзи является принципиальным ключевым этапом. Пропаренный рис помещают в специальные тёплые помещения, где грибок развивается в течение примерно сорока восьми часов. Массу регулярно перемешивают, чтобы предотвратить перегрев, и к концу процесса рис покрывается белым налётом, насыщенным ферментами. Этот кодзи-рис обеспечивает основу для последующего брожения всего остального риса.

Но, прежде чем начнется брожение всего будущего саке, должен пройти еще один этап - из смеси риса, кодзи и воды отбирается небольшой объём и в нем выращивается концентрированная дрожжевая культура. Для обеспечения чистоты и подавления прочих патогенных микроорганизмов в эту смесь добавляют молочную кислоту. Сегодня это делается искусственно, а не в результате естественного развития молочнокислых бактерий. Это делало исторический процесс еще более продолжительным и сложным, но, как принято считать, придавало напитку дополнительные вкусовые нюансы.

Главное брожение проводится в крупных дубовых ёмкостях и длится от трёх до пяти недель. Температура поддерживается крайне низкой — около 8–12 °C, ниже, чем даже при брожении белого вина. Такой режим замедляет процесс, но позволяет сохранить чистоту и тонкость ароматов. В ходе брожения ферменты кодзи продолжают преобразовывать крахмал в сахара, которые дрожжи тут же превращают в спирт. Эта схема, называемая параллельной ферментацией, является уникальной для сакэ и практически не встречается в производстве других напитков.

После завершения брожения жидкость отделяется от твёрдого осадка при помощи прессов или самотёком из плотных тканевых мешков. Затем уже почти готовый напиток отстаивается, фильтруется и подвергается пастеризации при температуре около шестидесяти градусов. Стандартная практика предусматривает двойную пастеризацию — после фильтрации и перед розливом. Существуют варианты без пастеризации, требующие хранения исключительно в условиях низких температур, а также нефильтрованные типы, обладающие более выраженным рисовым характером. Все, процесс завершен! Сакэ можно пить.

Сроки хранения зависят от вида. Обычное пастеризованное сакэ сохраняет свои лучшие качества в течение года-двух, непастеризованное лучше ограничить в хранении лишь несколькими месяцами, тогда как выдержанные разновидности могут сохраняться десятилетиями, развивая янтарный оттенок и сложные вкусовые тона.

Температурный режим подачи является определяющим для восприятия. Премиальные сорта употребляются охлаждёнными, что позволяет сохранить тонкие фруктовые и цветочные ароматы. Более простые и насыщенные виды традиционно подаются тёплыми, при температуре около сорока–пятидесяти градусов, что смягчает кислотность и подчёркивает вкус. Подавать напиток в сильно нагретом виде не рекомендуется: высокие температуры разрушают ароматическую структуру и делают вкус грубым.

Посуда также отражает традицию и назначение. Для повседневного употребления используют небольшие керамические чашки и кувшинчики, позволяющие подогреть напиток. Для торжественных церемоний предназначены плоские чаши. В современной практике всё чаще применяются винные бокалы, особенно для высококачественных сортов, где необходимо подчеркнуть аромат.

Сакэ

Сердюк сел.

- Я… начал было он, но Кавабата перебил:

- Ничего не хочу слышать. У нас в Японии есть традиция, очень древняя традиция, которая до сих пор жива, если к вам в дом входит человек с фонарем в руках, а на ногах у него гэта, это значит, что на улице ночь и непогода, и первое, что вы должны сделать, это налить ему подогретого сакэ.

С этими словами Кавабата выдернул из кастрюли толстую бутылку с коротким горлышком. Она была закрыта герметичной пробкой, а к горлышку была привязана длинная нить, за которую Кавабата ее и достал. Откуда-то появились два маленьких фарфоровых стаканчика с неприличными рисунками на них красавицы с неестественно высокими бровями замысловато отвались серьезного вида мужчинам в маленьких синих шапочках. Кавабата наполнил их до краев.

- Прошу, сказал он и протянул Сердюку один из стаканчиков.

Сердюк опрокинул содержимое в рот. Жидкость больше всего напоминала водку, разбавленную рисовым отваром. Кроме того, она была горячей возможно, по этой причине Сердюка вырвало прямо на циновки сразу же после того, как он ее проглотил. Охватившие его стыд и отвращение к себе были такими, что он просто взял и закрыл глаза.

В. Пелевин "Чапаев и Пустота"

Японская эстетика периода Мэйдзи

Очень необычная двухсекционная бутылочка для сакэ. Она покрыта красным и золотым лаком, имитирующим шелковую завязанную крышку.

Тосо от Каёко

Автор: leehong studio