Венгерское "золотое" вино - 10 декабря День Токай Асу

Токай-Хедьялья — это примерно пять с половиной тысяч гектаров виноградников на северо-востоке Венгрии и чуть-чуть в Словакии, включённых ЮНЕСКО в список культурных ландшафтов именно за историческую винодельческую традицию. При этом ежегодно здесь разливают в среднем два–три миллиона бутылок вина всех стилей, но доля десертных вин Токай Асу в этом объёме держится примерно на уровне десяти процентов, то есть порядка двухсот–трёхсот тысяч бутылок в год. В неудачные для развития грибка Botrytis годы показатели проседают в разы и для части хозяйств превращаются в ноль. Так что предмет сегодняшнего рассказа с полным основанием можно числить по статье "винные редкости". Но, все же, давайте познакомимся, тем более, че повод есть - 10 декабря День Токай Асу.

Географически регион Токай выглядит довольно компактным: около тридцати коммун, холмистый ландшафт на стыке равнин и Земпленских гор, пересечённых двумя реками — Бодрогом и Тисой. В геологическом смысле это фрагмент внутренней дуги Карпат со следами древнего вулканизма: здесь миллионы лет назад действовали кислые и промежуточные вулканы, оставив после себя мощные толщи туфов, пепла и лавы, позже перекрытых глинами и лёссом. Для лозы это означает сочетание рыхлых, хорошо дренирующих верхних горизонтов и более плотного, каменистого подстилающего слоя, который самым наилучшим образом удерживает выпавшие в осенне-зимний период осадки, сохраняя влагу в доступном лозе горизонте. Виноделы обычно называют такие почвы «вулканическими», хотя это и не совсем верно - верхний почвенный слой это преимущественно лесные почвы, но вот их материнская порода - да, она имеет вулканическое происхождение.

Второй важной особенностью винодельческой зоны является ее сортовой состав. Официально для производства вина утверждено шесть белых сортов, но тотально доминирующую массу посадок дают Фурминт и Харшлевелю, на которые приходится примерно девяносто (шестьдесят и тридцать, соответственно) процентов площадей. Еще порядка девяти процентов занимает сорт Сарга Мускотай (Мускат Желтый). Ну и последний процент (и то, с некоторой натяжкой) остался для сортов Зета, Кёверсёлё и Кабар. Фурминт - по праву "первая скрипка", он даёт винам высокую природную кислотность, балансирующую сладость. Плотная и насыщенная ароматическими соединениями шкурка тем не менее вполне восприимчива к ботритису. Харшлевелю добавляет объём и мягкость, аромат липы и мёда; Сарга Мускотай вносит узнаваемую цветочную ноту. Важный момент в том, что все эти сорта — белые, позднеспелые и способны долго висеть на лозе без потери кислотности (разве что Мускат тут немного отстает от старших товарищей), что критично для баланса будущих сладких вин.

Но сорта и почвы это только "специи". Ключевую роль в технологии токайских десертных вин играют климат и микробиология. Осенью Токай живёт в цикле, который редко встречается в других местах: туманные, влажные ночи и утренние часы на стыке рек и склонов, затем сухие, достаточно тёплые дни с лёгким ветром. В такой обстановке грибок Botrytis cinerea, который в обычных условиях вызывает банальную серую гниль винограда, перестаёт быть бедствием и превращается в дополнительный инструмент винодела. Он развивается на ягодах, повреждает кожицу, через микроскопические отверстия вода активно испаряется, а сахара, кислоты и многие ароматические молекулы остаются и их концентрация сильно растет. Если погода правильно балансирует между влажностью и сухостью, ягода не превращается в гниль, а медленно усыхает до состояния коричневато-золотистого изюма. Именно эти «между жизнью и смертью» ягоды и называют асу.

На одном и том же винограднике к концу осени получается целый спектр состояний ягод: от относительно здоровых до слегка подвяленных и полностью заизюмленных, поражённых благородной плесенью. Их собирают раздельно, в несколько проходов по винограднику. Из первых (здоровых) делают обычные сухие и полусухие токайские вина, которые могут бутилироваться сами по себе, но параллельно служат будущей базой для десертных вин. Эти вина бродят традиционным способом, чаще всего в стали или старом дубе, до практически полного сбраживания сахаров, набирая одиннадцать–двенадцать объемных процентов алкоголя при высокой кислотности.

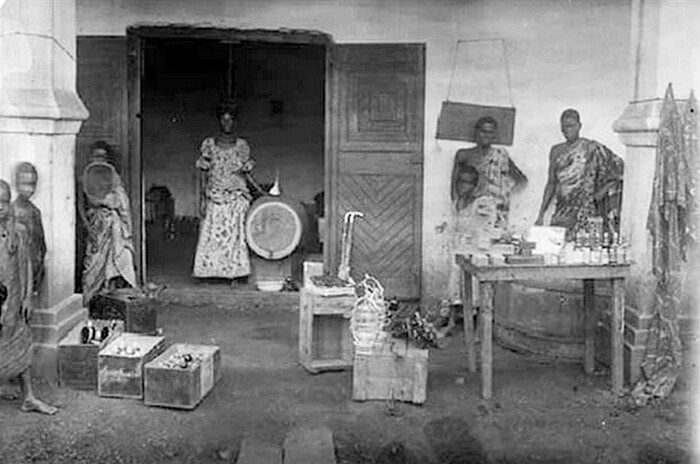

Когда осенние туманы сделали своё дело, начинается отдельный сбор асу-ягод: сборщики многократно возвращаются к каждой лозе и выщипывают из гроздей только полностью заизюмленные ягоды. Их собирают в небольшие корзины, исторически называвшиеся путтонь.

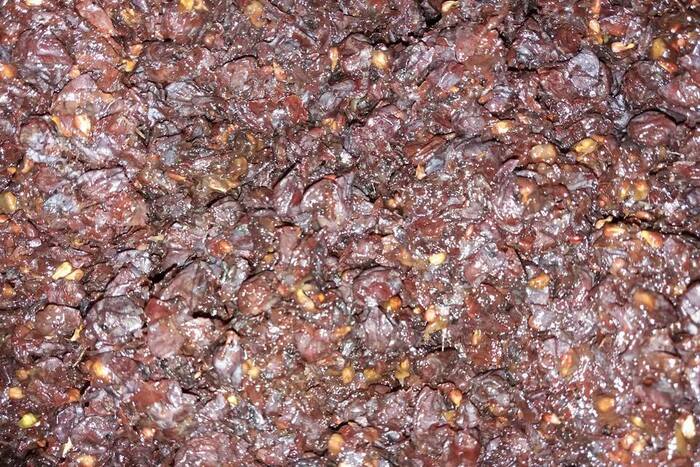

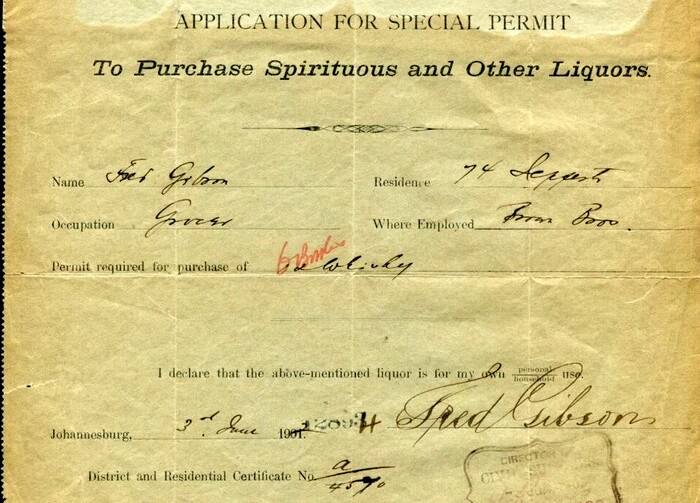

Заизюмленный под действием грибка виноград разминают до густой, липкой массы — так называемого "теста". Если оставить его полежать, из массы под собственным весом начинает вытекать очень небольшое количество предельно сладкого и плотного сусла. Такое сусло могут отделять от теста и сбраживать отдельно. Результатом будет вино, которое называется Эссенция и по сути является сиропом с минимальным содержанием алкоголя около 2-3%. Но для классического Токай Асу процесс отличается: тесто заливают сухим базовым вином. В течение суток–трёх происходит настаивание (мацерация), во время которой базовое вино буквально вымывает из теста асу сахара, кислоты, ароматические и фенольные соединения. Отношение массы асу-ягод к объёму базового вина определяло историческую классификацию десертных токайских вин - по числу путтоней на одну бочку (венгерский гёнц, 136 литров). Сегодня вина классифицируются по реальному уровню остаточного сахара в готовом вине, но это уже нюансы.

После мацерации бывшее сухое вино снова становится очень сладким. Его отделают от твердых частей ягод и отправляют на повторное брожение. Для дрожжей старт в таких условиях существенно затруднен, брожение запускается медленно, чаще всего спонтанно или с участием адаптированных штаммов, и протекает очень медленно, несколько месяцев. В традиционном варианте большая часть этого процесса уже проходит в подземных подвалах, вырубленных в туфе: температура там круглый год держится около девяти–двенадцати градусов, влажность очень высокая, а стены покрыты характерным тёмным «ковром» микрофлоры, питающейся парами спирта и создающей стабильный микроклимат.

В течение этого процесса доля спирта в будущем вине растёт и до полного сбраживания "насухо" дело не доходит - дрожжевая активность постепенно гаснет под тяжестью сочетания алкоголя и сахара. Естественная остановка происходит при кондициях 11-14% алкоголя и 120-150 граммов остаточного сахара на литр для «лёгких» версий до примерно 200-250 граммов и выше для более насыщенных.

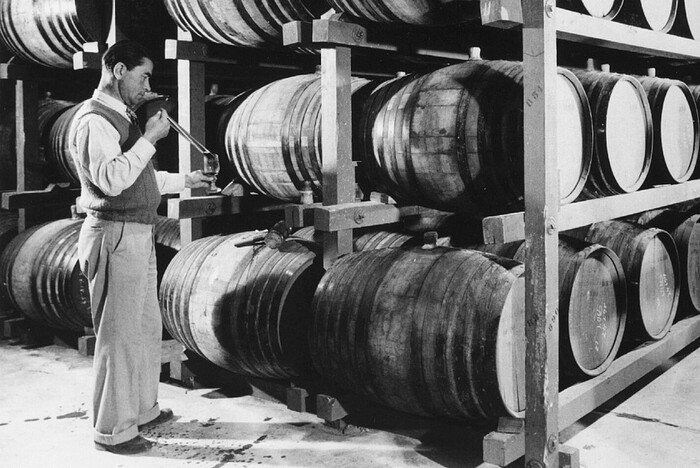

После брожения наступает этап, который отличает Токай не меньше, чем ботритис: выдержка в бочках. Молодое Асу переливают в небольшие дубовые бочки (часто те же исторические гёнци) или более общеупотребимые баррики (225 литров) и оставляют на выдержку в подвалах. Бочки нередко заполняют не до краёв, сознательно оставляя немного воздуха для мягкой оксидации, при этом высокая влажность и плёнка микрофлоры на стенах подвалов защищают вино от слишком агрессивного испарения. В течение первого года вино несколько раз снимают с осадка, позже делают это реже и аккуратнее, следя за развитием аромата и формированием структуры. Современные правила задают минимальные сроки бочковой выдержки в 18 месяцев (и совокупно 3 года на винодельне), но ведущие хозяйства без малейших сомнений держат Асу 4-5 лет до розлива.

Параллельно внутри пирамиды стилей существуют и другие токайские вина. Для Токай Самородни используют грозди, в которых только малая часть ягод повреждена грибком, здоровые и ботритизированные ягоды сбраживаются вместе. Сухие Фурминты - классические современные вина, с большим потенциалом для развития в бутылке. Эссенция — самотёчный сок из асу-ягод — живёт вообще в отдельной категории, где сахар может достигать пятисот–семисот граммов на литр, а спирт остаётся на уровне нескольких процентов, даже если брожение длится годы.

Хороший Токай Асу спустя десять–пятнадцать лет после урожая даёт густой аромат кураги, айвы, засахаренной апельсиновой цедры, мёда, чая и шафрана, к которым добавляются тёплые восковые и ореховые мотивы и характерный «ботритисный» оттенок. При этом сладость, какой бы экстремальной она ни была по цифрам, почти никогда не воспринимается приторной именно благодаря яркому кислотному остову Фурминта и плотной текстуре. В сухих токайских винах тот же терруар проявляется уже иначе: вместо мёда и сухофруктов на первое место выходят цитрусы, косточковые фрукты и минеральные, иногда дымные оттенки, но за ними узнаётся тот же характер почв и климата. Если собрать всё это воедино, токайские вина Асу оказываются предельно малотиражным и одновременно предельно самобытным, автохтонным и, к сожалению, все более и более нишевым продуктом.