Этимология слов Европа, варяги, варанги, вагры, вары и барк, баркас, баркентина, бриг, бригантина, баржа. Ложь норманизма

1. "Варягы русь" в «Повести временных лет».

В «Повести временных лет» четко написано:

«Идоша за море к варягом, к руси. Сице бо звахуть ты варягы русь, яко се друзии зовутся свее, друзии же урмани, аньгляне, инии и готе» («Ибо так называли тех варягов русью, как другие зовутся свеи, иные же урманы, англы, другие и готы»).

В этот отрывке летописец объясняет, что «русь» — это название конкретной группы внутри варягов, точно так же, как «свеи» (шведы), «урманы» и т.д. — названия других групп варягов.

Урмане в ПВЛ - не норвежцы, а жители области Урмия/Вармия в Пруссии. На старопрусском языке регион назывался Wormjan (в латинской транскрипции — Varmia), что в русских летописях передано как оурмане. Урмания и ее население урмане располагались на южном побережье Балтики в низовьях Немана (современная Калининградская область России и север Польши), ранее прусский регион Вармия (Урмия/Урмланд). В Ипатьевской и Лаврентьевской летописях урмане упоминаются как отдельный народ, соседствующий с варягами: «друзии же Оурмани», «оурмане русь».

Галлия, Англия, Дания, Германия, Саксония, Померания, Готия, Норвегия, Suena (Швеция) и пр. страны на карте мира Мартина Вальдземюллера, самой ранней из доступных карт мира, опубликованной известным космографом XVI века Вальдземюллером.

Варяги в этих строках ПВЛ выступают как общая категория населения Руси Славян северной Германии и Скандинавии со столицей в Арконе (основана в 5184-4954 гг. до н.э.), объединяющая разные народы Балтики, включая англов и готов (которые ныне считаются скандинавами).

Адам Бременский, северогерманский хронист XI века, в своём труде «Деяния архиепископов Гамбургской церкви» (ок. 1075 г.) упоминает Аркону как ключевой религиозный и политический центр балтийских славян. Он подчеркивает, что без согласия руян «не мог быть решен ни один вопрос, касающийся общности балтийских славян», что указывает на их ключевое политическое влияние. По его словам, «Даже датский король Свен пожертвовал храму (Арконы) золотую чашу».

Ольденбург на цветном экземпляре карты Германской империи Ортелиуса из его «Theatrum Orbis Terrarum», первого современного атласа мира. Антверпен / 1584.

Вот что ещё пишет автор ПВЛ о месте проживания варягов:

«Ляхи же и пруссы, чудь сидят близ моря Варяжского. По этому морю сидят варяги: отсюда к востоку - до пределов Симовых, сидят по тому же морю и к западу - до земли Английской и Волошской».

Следовательно, варяги «сидят близ моря Варяжского», то есть там же, где живут поляки, пруссы и чудь (предки нынешних эстонцев), то есть по южному берегу Балтийского моря «до земли Английской и Волошской». Если учесть, что англами тогда была часть датчан, а земля Волошская (Влашская) соответствует Валахии - историческому княжеству, располагавшемуся на территории современной южной Румынии (между Карпатами и Дунаем), то получается, что земли варягов занимали территории Южной Балтики вплоть до Дании.

Кроме того, в IX–XIV веках Валахия была зоной взаимодействия славян, византийцев и кочевников (печенегов, половцев). Летописцы упоминали её как регион, где славяне соседствовали с «волохами» — предками румын. Следовательно, согласно ПВЛ, просторы Руси Славян северной Германии некогда доходили вплоть до Валахии. Южная граница Руси Славян северной Германии также проходила к югу от Берлина, гранича с Лужицкой Сербией.

Однако, существует два варианта фразы "до земли Английской":

«Варязи… сѣдять отъ земли Агнянски и до Волошьски» (Лаврентьевский список).

«Варязи… сѣдять отъ земли Агаряньски и до Волошьскыѥ» (Ипатьевский список).

Агаряне — потомки Агари, служанки Авраама, и её сына Измаила. На Руси это название использовалось для обозначения всех арабов. В контексте ПВЛ «земля Агаряньски» могла подразумевать регионы влияния Арабских халифатов. Известно, что город-порт Черного моря Белгород-Днестровский (тогда известный как Тира или Аккерман) был филиалом Арконы. Из Тиры варяжский флот направлялся в Византию (тогда известную как Царьградскую Русь), где торговали с арабами. Арабские флоты в то время контролировали Крит, Сицилию и южную Италию, угрожая Византии. Так варяги действительно соприкасались с зоной влияния агарян - арабов.

Тем не менее, в Ипатьевском списке скорее был сделан подлог для смещения акцента повествования на арабов. Буквы "г" и "р" в древнерусской скорописи легко спутать (например, агняне → аряне → агаряне). Кроме того, под агарянскими землями подразумевались регионы к западу и югу от Руси, не только к югу, где обитали половцы-огузы и печенеги-гунны.

В ПВЛ под землёй Агнянски подразумевается южная часть Ютландского полуострова (современная провинция Ангельн в земле Шлезвиг-Гольштейн, Германия). Это следует из того, что в Лаврентьевской летописи вместо «Агаряньски» встречается написание «Агнански», а в Радзивилловской — «Агаянскы». В ПВЛ название искажено из-за ошибок переписчиков, но связь с англами очевидна.

В «Анналах королевства франков» (IX в., на самом деле XV в.) англы названы Nordliudi («северные люди») при описании конфликтов с данами:

«Nordliudi, quos Anglos vocant» («Северные люди, которых называют англами»).

В этом кроется ключ разделения северных людей-немцев (норманнов) и варягов-русов.

2. Готы и англы в составе Руси Славян.

t. Lambert's Church (на немецком: St Lamberti-Kirche) — главная евангелическо-лютеранская церковь в центре города Ольденбург, Нижняя Саксония, Германия. Церковная башня датируется XIV веком, но большая часть остального здания относится к XVI веку.

Рассмотрим подробнее, кем были готы и англы:

Готы в ПВЛ — это будущее германское племя эпохи Великого переселения, жители Готии (южная Швеция) и Готланда (остров в Балтийском море). В скандинавских сагах Готланд часто упоминается как часть «Восточного пути» (Austrvegr) — зоны влияния викингов. Часть готов в X в. переселились в устье Вислы, далее мигрировали в Причерноморье и далее в Испанию. Именно готов немцы считают ключевой нацией германцев, так как их уровень культуры был на голову выше племен аланов, саков, гуннов-печенегов, аваров, огузов-кипчаков и пр. кочевых протогерманских племен. Именно с готами связано появление (соборы в Сансе, Лане, Нуайоне) готического стиля в архитектуре с XII в. одновременно с древнеримским стилем, который объединил этрусские традиции, греческие ордерные системы и собственные инженерные инновации "Древнего" Рима. В то же время романский стиль (X-XII вв.) стал основой как для готики (XII–XVI вв.), так и для древнеримского стиля (XII-XVI вв.). Так и считается: романские постройки (например, церковь Сен-Сернен в Тулузе) технически проще древнеримских будто бы из-за утраты навыков после распада империи. Стрельчатые арки и ребристые своды впервые появились в поздних романских постройках, а затем стали основой готики.

Район между шведским побережьем, Аландскими островами (от слова "аланы" (протогерманцы)), Финляндией и восточным берегом Финского залива на «Каталонском атласе» (1375).

Подпись к скрину карты: Gotland insula → остров Готланд (золотой продолговатый овал слева). Ålans land → Аландские острова (зеленый овал). Finlandia → Финляндия (красный овал). insula Talinsa → «остров Талинса» (Таллин / Ревель-Харьюская возвышенность; на средневековых портоланах финский берег напротив Ревеля часто рисовался как «остров»). Ниже расположена Ingria → Ингрия – прибрежная земля у истока Невы.

Англы в ПВЛ — это одно из немецких племен, изначально населяли полуостров Ангельн (лат. Angulus, др.-англ. Engel), то есть территорию на северо-востоке современной Германии (земля Шлезвиг-Гольштейн) и юге Дании. Граничили с ютами (на севере) и варягами, а потом и саксами (на юге). Саксы - это одно из пришлых племен саков. Вместе с саксами, ютами и фризами англы начали переселение в Британию с X в., основав там королевства Нортумбрия, Мерсия и Восточная Англия. Часть англов осталась в Ангельне, но к XI вв. была поглощена датчанами и саксонскими племенами. Регион вошёл в состав Датского королевства, а позже — Священной Римской империи.

"Tabula Europae IIII", изданная в Венеции в 1561 году, представляет собой взгляд на Германию, Данию и Балтийский регион с точки зрения ее автора Джироламо Рускелли.

3. Прародина протогерманцев.

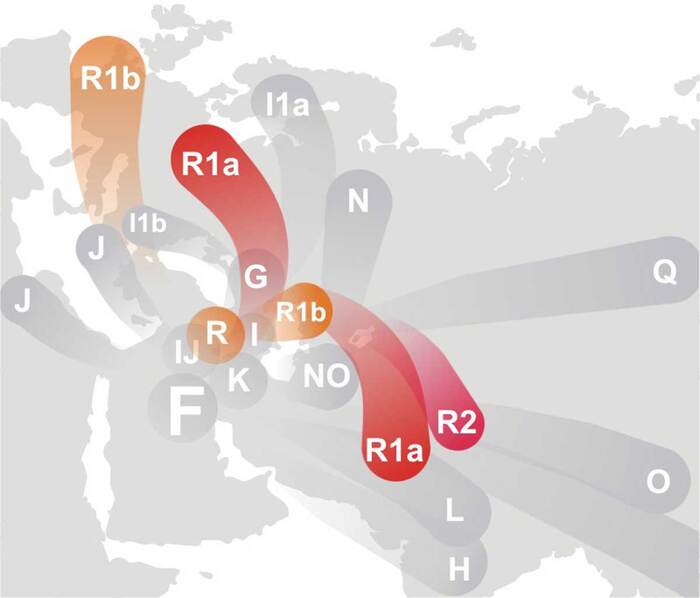

Интересно, что, согласно Хроникам Фордуна (XIV в.) соседи англов скотты (шотландцы) прибыли из Скифии черег Египет в Испанию, а затем в Ирландию и Шотландию, что подтверждается данными типирования Y-хромосомы. Само название «Scots» связывано с «Scithi» (скифы) в ранних английских хрониках. Сама шотландская знать в письме папе римскому (Декларация Арброата (1320 г.)) настаивала на своём скифском происхождении («Наш народ… пришёл из Скифии через Испанию».), чтобы подчеркнуть независимость от Англии.

В то время как англы и прочие немцы, согласно «Кругу земному» (XIII в.) Снорри Стурлусона, прибыли прямиком из Свитьод (др.-сканд. Svíþjóð) — обширной территории к северу от Чёрного моря, где жили предки скандинавов и шотландцев:

«К северу от Чёрного моря расположена Великая, или Холодная Свитьод… Там много больших городов и разных народов»

Столицей Свитьод был город, известный ныне как Азов - родина Одина. «Хроника шотландской нации» Джона Фордуна (XIV в.) также считает Причерноморье Скифией, откуда начали свою миграцию шотландцы. «История Шотландии» Гектора Боэция (XVI в.) повторяет эту легенду о скифском происхождении скотов.

Итак, в ходе Великого переселения народов протогерманцы из Азова (Асгарда), других восточных земель (Сарматиии) и из территорий Испании направились в Европу со столицей на острове Рюген, где был центр культа Яра.

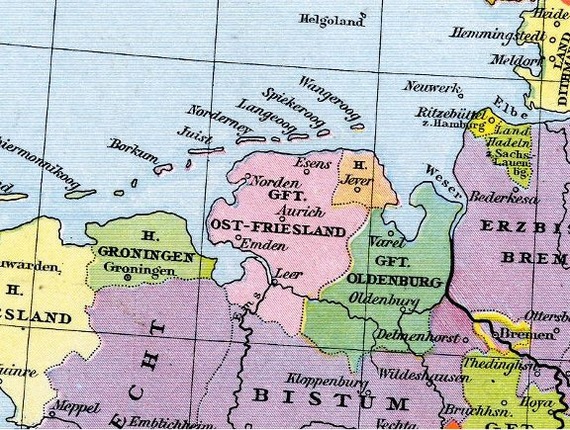

4. Варяги (вагры, вары, варанги) как обитатели Вагрии - Русского каганата.

Полуостров Вагрия, на котором обитали варяги (вагры, вары, варанги) расположен в восточной части современной федеративной земли Шлезвиг-Гольштейн, являлся южной границей Ютландии ("крайней земли"). В сочинениях Тацита (1332-1396) и Птолемея (1409 - 1496) Вагрия также описывается расположенной к юго-востоку от англов, на территориях ободритов. Земли племени варинов описываются Прокопием Кесарийским между данами и "землями славян".

Подпись к скрину карты: Береговые города и объекты, идущие с запада на восток вдоль южного берега Балтики: Wizmar – Висмар, Rostoc – Росток, Doberan – (Бад-)Доберан, Ribniz – Рибниц-Дамгартен, Barde – Барth, Stralesant - Штральзунд (на острове), Rugia insula – о-в Рюген, Arcona – мыс Аркона, Gripuswalt – Грайфсвальд, Volgast – Вольгаст, Stetin – Щецин (Stettin), Volin – Волин (остров и город), Coloberg – Колобжег (Kolberg), Estolp – Слупск (Stolp). lac venaria (читается как «lac venaria») – круглая сине-белая «лужица» - это Стеттинская (Щецинская) лагуна у устья Одера.

Первым соседнее с ободритами королевство варов (Русский каганат) упоминает в конце Х века Видукинд Корвейский в отрывке 3-68. В разных рукописях (А, В) известны формы написания Waris и Waaris: «Selibur praeerat Waris, Mistav Abdritis» (A) «Selibur praeerat Waаris, Mistav Abdritis» (B) (Селибур правил варами, Мистав – ободритами, или абдритами). В конце 11 века в источниках для обозначения этого народа появляется форма «ваигры» (Waigri). Она известна по хронике Адама Бременского из отрывков 2-18, 3-18 и схолий 13, 16 и 29. При этом в одной рукописи у Адама известна форма «вагры» (Vagri).

На V-м листе «Каталонского атласа» (1375 г.) Абрахама Крекеса цепочка прибрежных подписей, идущая вдоль южного побережья Балтики, включает шесть названий, которые попадают на земли средневековой Вагрии – восточной части Голштинии (между Кильской и Любекской бухтами вместе с островом Фемарн):

• Kil → Киль (устье Киль-фьорда, западная граница Вагрии). • Holsàcia / Holtzatia → Холштайн (областная подпись, охватывающая всю территорию, внутри которой лежала Вагрия). • Oldeborch → Ольденбург-ин-Хольштайн (Stargard, Старигард). • Lubeke → Любек (Lübeck, слав. Любица) – главный порт Вагрии. • Femeren (иногда Fymarn) → остров Фемарн. • Wismar (на атласе – Wismaria / Wiezmar) лежит уже восточнее исторической Вагрии, но часто попадает в тот же «пакет» названий; собственно вагрская территория им ограничивается.

5. Этимология слова "Европа".

Но вернемся к Русскому каганату в центре Европы - Яровой Руси. Ниже предлагается реконструкция того, как словосочетание «Ярова Русь / Русь Яра» могло оказаться зафиксированным у греческо-латинских писцов в виде «Εὐρώπη / Europa». Основана она на трёх разных, но сходящихся уровнях:

фонетическая попытка передать славянское «я-ро-» средствами греческого письма;

визуально-палеографические смешения знаков при переписывании;

последующая нормализация под нормы греческой и латинской морфологии.

1) Исходная форма: ЯРОВА (прилагательное ж. р. «принадлежащая Яру») писалась у восточных славян уставом: ꙖРОВА.

2) Передача начального «Я» греческими буквами У греков не было согласного /j/ перед А. В колониальной и миссионерской практике чаще всего применяли: • ΙΑ- (Ιαρ-, Ιαρος) для «Я-»; • но для сочетания «йо/йа» употребляли также ευ-, ев- (Ев-), напр. Εὐφρασία ~ «Юфросиния».

Следовательно, Ꙗ- («я») могло быть механически заменено на ευ- (ев/ев-), что дало первую половину слова ΕΥ-РО-…

3) Блок «РО» Славянское «ро» передавалось греческим ρo без затруднений: получили ΕΥΡΟ-.

4) Судьба слога ‑ВА: А) Фонетически «-ва» нормально отражалось бы через βα (-βα). Б) Однако именно буква Β/β («бета») в VI–XI вв. чаще всего путалась с Ρ/ρ (ро) и Π/π (пи): в скорописи нижняя петля β «обрывалась», превращаясь в «мачту + верхний крюк» (точно так же выглядит ρ без хвостика или π без правой ножки).

Сценарий «короткого» стирания нижней петли даёт цепочку: β → ρ → π. То есть ‑ВА могло глазами переписчика превратиться сначала в ‑РА, потом в ‑ΠΑ.

Промежуточная запись Таким образом, возможна такая запись-ошибка: ꙖРОВА → ΕΥΡΟΒΑ → ΕΥΡΟΡΑ → ΕΥΡΟΠΑ .

Грамматическое «подтягивание» под греческие нормы Греческий переписчик, видя непонятное собственное имя на ‑πα, оформил бы его по распространённому для женских имён типу на долгую η (-η) или ωπη (-ωπη). Отсюда естественный переход к форме:

ΕΥΡΩΠΗ / ΕΥΡΩΠΗ ← ΕΥΡΟΠΑ. (В аттической орфографии о долгом «о» писали Ω, а конечное ‑α нередко заменялось протетической η для женских имён: Αἰθιοπία — Αἰθιοπή, Μελίτη и т. д.)

5) Латинская заимствованная форма Латиняне механически транслитерировали греческую η как а: Εὐρώπη → Europa. Именно эта форма и закрепилась в западноевропейских языках.

Сводная цепочка ꙖРОВА → (замена Ꙗ на ευ) ΕΥ РО ВА → (утрата нижней петли β) ΕΥ ΡΟ ΡΑ → (ρ ≈ π) ΕΥ ΡΟ ΠΑ → (греч. нормал.) ΕΥ ΡΩ ΠΗ → (лат.) EUROPA → (рус.) ЕВРОПА.

Почему «ЯР» ~ «ЕВ» • В греческой колониальной ономастике ευ-/εὑ- регулярно использовалось для передачи иотированных гласных и сочетаний с j-: напр. Εὐάνειος для древнегреч. *Ia-, Εὐμαρος для *Yma-. • Фонетически [je]/[ja] и [eu] — разные, но при отсутствии нужного знака греки выбирали ближайший по звучанию двугласный.

Почему «-ВА» ~ «-ΠΑ» • Палеографически прописная кириллическая В («ве») = вертикальная мачта + две петли. Если нижняя петля не дописана или выцарапана, остаётся мачта + верхний крюк — именно так выглядит греческое ρ или латинское P. • В греческой скорописи «куполообразный» β так же постоянно путают с ρ и π (фирменная проблема византийских рукописей IX–XI вв.). Параллели: βασιλικός ↔ ρασιλικός, ἐμβάτης ↔ ἐμπάτης в испорченных списках.

6) Косвенные подтверждения • В древнерусских текстах действительно встречается написание «Ев-» вместо «Яв-» (Евпатий ~ Явпатий). • Параллельный пример «проскакивания» нижней петли: слово «мѧтоу» («мяту») иногда читалось как «мѧроу» в новгородских грамотах. • Археологическая зона культа Яр-Ярила охватывает именно восточно-европейские степи, через которые греки познакомились со скифо-сарматскими и славянскими племенами.

7) Вывод Сочетание фонетического «перевода» (Я- → ευ-) и визуальной порчи буквы В (-ва → ‑pa/-pa) создаёт формулу:

ЯР-ОВ-А ≈ ΕΥ-ΡΩ-ΠΑ → ΕΥ-ΡΩ-ΠΗ → EUROPA.

Тем самым название «Европа» может быть прочитано как искажённая («переосмысленная») запись «Ярова», то есть «земля/страна Яра», что соответствует народному самообозначению «Ярова Русь».

6. Этимология слова "варанги".

Теперь опять вернемся к варягам. В свете приведенной этимологии слова "Европа" не кажется удивительным использование в византийских хрониках для варягов термина «варанги» (Βάραγγοι). Само слово варяги произошло от формы "яряки", детали приведены здесь Деполитизированная этимология слова "варяг"

Как могли услышанное от славянского посольства «варяги» (vaˈrʲagi) в византийской канцелярии зафиксировать как Βάραγγοι (vaˈrangɡoi).

1) Что происходит со славянским звучанием, когда его пытаются воспроизвести греки

Потеря палатализации У греков нет противопоставления «твёрдый / мягкий» согласных. Как только слово оказывается в греческом ухе, [rʲ] и [gʲ] распадаются на «твёрдый согласный + гласный / й-скольжение», но скольжение чаще всего просто исчезает. va-ˈrʲa-gi → va-ˈra-gi

Замена [я] после согласного на [a] Аналогично: грек, не имея ни буквы, ни отдельного фонемного статуса для /ja/ после согласной, пишет просто α. …-rʲa-… → …-ra-…

Итого уже слышится /va-ˈra-gi/.

2) Как это отражают греческие орфографические привычки

«Защита» заднеязычного g перед гласным с помощью носового στένωμα В живой византийской речи последовательность …-rag-… как правило реализовывалась с лёгкой назализацией перед заднеязычным, ≈ [raŋg]. Письмо передавало такой звукосочетательный «запор» либо: γκ (προκγίς), либо γγ (ἄγγελος). В названиях, пришедших из варварских языков, преобладал графический вариант γγ, но перед ним нередко вставляли букву ν, чтобы явно показать «н-г» = [ŋg]: νγ, νγκ, νγγ. Так появляется согласносочетание -ραγγ- /-ραγγ-/.

Упрощение: написали букву ν, а второй γ (из пары γγ = [ŋg]) тоже оставили — получилась форма …-ραγγ-, читаемая [raŋg]. С точки зрения византийского писца это самый привычный способ зафиксировать «заднеязычное г со стоящей перед ним носовостью».

3) Перераздел и греческое словообразование

Понимание основы как VARANG- Получив в тексте …βαραγγ-…, грамматик немедленно воспринимает базу Βάραγγ- и присоединяет к ней обычное мужское окончание мн. ч.-οι (-οι = «-и»). Так укрепляется вид Βάραγγοι.

4) Сверяем шаги по-порядку

варя́ги [vaˈrʲagi] — слав. исходник

→ варaги [vaˈraɡi] — исчез «йот», редукция я → а → вараг- [vaˈraɡ-] — форма без окончания → варанг- [vaˈraŋg-] — носовая вставка/назализация перед g → Βαράγγ- — запись через ‑ραγγ-/-ραγγ- → Βάραγγ-οι — прибавлен греч. мн. суф.-οι → Βάραγγοι [vaˈraŋɡoi] — византийская норма.

5) Связь с обсуждавшейся ранее цепочкой «в-Яра-ги → варяги»

• Те же два первичных преобразования: – редукция/распалаталивание «я» → «а»; – потеря /j/ после согласного. Именно они обеспечили переход от «-ря-» (-rʲa-) к греческому «-ρα-». • Далее вступили уже греческие (а не славянские) эйфорические процессы: эпентеза носового и графема γγ.

Таким образом, появление в греческих источниках формы Βάραγγοι («варанги») из восточнославянского «варяги» объясняется последовательным:

распадом мягкости,

огрублением /ja/ → /a/,

вставкой назального перед заднеязычным (обычное греческое …-ng-),

орфографическим оформлением через γγ и типовым окончанием ‑οι.

7. Этимология слова "вагры".

Теперь разберем, как слово "варяги" превратилось в "вагры".

1) Исходная форма варя́ги [vaˈrʲagi]

2) Редукция и потемнение неударного «я» варя́ги → варе́ги/варъги [vaˈrʲəgi ~ vaˈrɡi] (ѧ/я в слабой позиции становится ёром ъ → окончательно выпадает; палата-лизация на рʲ ослабевает.)

3) Потеря палатализации перед твёрдым заднеязычным варʲги → варги [ˈvargi] (твёрдый [g] «убирает» мягкость предшествующего согласного.)

4) Метатеза (перестановка) или регрессивная ассимиляция в кластере рг варги → вагри [ˈvaɡri] Облегчение артикуляции: последовательность «зубной + заднеязычный» (рг) заменяется на более удобную «заднеязычный + зубной» (гр). Параллели: гордъ > город, бергъ > брег / берег, ворог > враг.

5) Орфографо-фонетическая замена конечного -и на -ы после "вагр" вагри → вагры [ˈvaɡrɨ] (правило «после г, к, х пишется ы» + обычное восточнославянское -ы во мн. ч. анимативов: слуги, но слугы в старописьме.)

6) Получаем вагры – именно так в древнерусских текстах нередко писали название полабского племени варягов (др-рус. Вагъри, лат. Wagri), что показывает жизнеспособность самого фонетического результата.

Итого, полный ряд выглядит так: в-Яра-ки → в-Яра-ги → въярги → варяги → варги → вагри → вагры.

Задействованные процессы • редукция (падение ять/ера) • утрата палатализации перед твёрдым веляром • метатеза жидкого и велара (r ↔ g) • оглушение/огрубение гласного ряда (и → ы после г) • орфографическая нормализация под действием правила «г/к/х + ы».

Таким образом, формально ничто не мешало бы названию «варяги» в ряде говоров переоформиться в «вагры».

8. Этимология слова "вары".

Осталось разобраться со словом "вары".

Ниже – одна из правдоподобных цепочек, показывающих, как из исходного «в-Яра-» («в-Яры» = «верящие в Яра, люди Яра») могло получиться короткое этно-самоназвание «вары». Каждый шаг согласован с теми же фонетическими приёмами, которые мы уже использовали при объяснении переходов «в-Яра-ги → варяги», «варяги → варанги», «варяги → вагры».

Исходная грамматическая база в-Яра-ы [v-jaˈrɨ] – букв. «люди (во) Яра», где «-ы» обычное восточнославянское окончание мн. ч.

I. Редукция и огрубление йотированного гласного

Потеря /j/: v-ja- → v-a-

Переход «я» в неударном положении в «а»: vjaˈrɨ → vaˈrɨ. (Тот же самый процесс уже использовался нами при варяги → варанги: рʲа → ра.)

Получаем форму: ва́ры [ˈvarɨ].

II. Регулярная восточнославянская «ы» после твёрдых веляров и р Звук [ɨ] («ы») естествен после твёрдого /r/: вари → вары (орфографическое правило «после р пишется ы»).

III. Отсутствие суффикса ‑аг/-яг «В-Яра-ги» (то, что превратилось в варяги) – производное со служебно-характеризующим суффиксом ‑аг (-яг). Но параллельно могла жить и формула без этого суффикса, т.е. чистое множественное «в-Яры», которая и дала упрощённое этнонимическое «вары». Вполне обычная картина: дружи́н-а ↔ дру́жи-ны, серб-ья́не ↔ се́рбы, полоч-ане ↔ по́лоч-и, так и в-Яра-ги ↔ в-Яра-ы.

IV. Сводная лестница преобразований в-Яра-ы → в-яры → вяры → вар-ы → вары.

Задействованные субпроцессы • редукция и «оглушение» неударного /ja/ → /a/; • диссимиляционная утрата полугласного /j/; • появление /ɨ/ («ы») после твёрдого [r]; • пропуск словаобразовательного суффикса ‑аг/-яг (вариант без него).

Почему такое сокращение могло устояться

Короткая, легко произносимая форма (два слога).

Зрительно понятна переписчику: вар-ы записывается теми же буквами, что и вар-я-ги, но без срединного «яг».

Совершенно типичное чередование «полное имя + урезанный этноним» для средневековой Руси.

Итог Слово «вары» можно рассматривать как «усечённую» параллель к «варяги»: оба термина восходят к той же первооснове «в-Яра-…» («принадлежащие Яру»). «Вары» получилось, когда:

из исходного множественного «в-Яра-ы» убрали суффикс ‑аг,

редуцировали /ja/ → /a/,

расписали обычное восточнославянское окончание ‑ы.

Формально это тот же набор фонетических и словообразовательных приёмов, которые мы уже применяли к «варяги → вар(г)и → вагры» и «варяги → варанги».

9. Этимология названий плавсредств, связанных с варягами: барк, баркас, баркентина, бриг, бригантина, баржа.

Ниже приводится единая цепочка, в которую укладываются все шесть морских терминов, если исходной точкой считать слово "варяг". Она строится на уже обсуждённых нами фонетических переходах

варяги → варaги → варанги → *barang- / *barang-

и на том факте, что греческая β (бета) в VIII-XI вв. звучала [v], а в латинских или романских записях передавалась буквой B.

варяг > (греч.) Βάραγγος ‘варанг’ • β / v ↔ b : βάραγγος копируется лат. как Barangus. • Потеря конечного ‑ος/-us при переходе в народно-романскую речь даёт основу barang-.

С судьбой кластера ‑ng- в разных романских ареалах произошло три варианта: а) выпадение g после носового: barang- → baran- → bara-. б) оглушение g → k: barang- → barank- → barac- / barak-. в) палатализация g перед передними гласными → [d͡ʒ]: baran[g]e → barʒe.

Каждое из этих развитий породило «свою» семью слов.

───────────────────────────────────────── A. Линия barc- / bark- / barque ───────────────────────────────────────── barang- → barank- → barac- → barc-

• Потеря конечного гласного (апокопа) → barc. • Женское обозначение судна оформляется продуктивным романским ‑a: barc-a. Исп. barca, оксит. barca, ит. barca, старофр. barque. • Голландцы и англичане заимствуют в форме bark / barque: в Северной Европе это уже «морское грузовое судно среднего размера».

───────────────────────────────────────── B. Deriváты barc- ─────────────────────────────────────────

barca + романск. увеличит. суф. ‑aza → исп. barcaza ‘большая лодка’ → голл. barkas → нем. Barkasse, рус. баркас.

barc + франц. палатализация ‑c- перед ‑e → barge [baʀʒ] → англ. barge ‘баржа’.

barc + англ. –een / –en (уменьш.) → barquin / barquenne; с XVII в. закрепилось сложение barque + brigantine → barquentine ‘баркентина’.

───────────────────────────────────────── C. Линия brig / brigantine ───────────────────────────────────────── barang- → baran- → baran-t- (-t- служебный) → brant- / brigant- (r-labiovelarное оглушение + вставка g).

• Итальянские прибрежные говоры ХIII в. дают brigante ‘мореход-разбойник, корсар’ (букв. «варанг-пират»). • От него: ит. brigantino ‘пиратское судно’ → фр. brigantin → англ. brigantine ‘бригантина’. • В карибской практике XVIII в. длинное слово режут до двухсложного brig – так возник «бриг».

───────────────────────────────────────── Что обеспечило именно «судовую» семантику? ───────────────────────────────────────── • Во всех средиземноморских хрониках Βάραγγοι/Barangi фигурируют прежде всего как «северные гребцы-наёмники», штурмовые моряки византийского флота. • Следовательно, ήδη в латинском флотском жаргоне IX-X вв. barang- начинал работать как metonymia: ‘варанг’ = ‘лодка, на которой гребёт/плывёт варанг’. • Для романских языков, не знакомых с самой этнической группой, остался лишь предмет (‘плоскодонная лодка’, ‘небольшое мореходное судно’), а не люди.

───────────────────────────────────────── Сводная таблица переходов ───────────────────────────────────────── варяги → ваpаги → варанги → Barangi │ │ ├── барк/барка/барк- + производные (баркас, баржа, баркентина) └── бриг- / бриган- / бригантина → бриг

Так, не покидая рамок уже обсуждённых фонетических закономерностей (β = v/b, выпадение j, редукция ‑g-, палатализация, суффиксация), можно проследить, как первоначальное «варяг» превратилось в целую семью международных названий парусно-гребных или грузовых судов: барк, баркас, баркентина, бриг, бригантина, баржа.

10. Ложь норманистов.

Ниже суммировано, на каком именно «узле» норманистская школа развела три почти одинаковых формы: варяги – вагры – варанги,

и какая методическая уловка лежит в основе этого развода.

Первый шаг: объявить α-тип и ο-тип разными словами • В восточнославянских текстах читаем варяги / вареги, а в греческих – Βάραγγοι. • Норманисты постулируют, что в греческом α = древнескандинавское ǽ / æ, тогда как в «чисто» славянском ареале после *в должно было бы быть о или е. → Вывод: «Славянское варяги – уже искажённая форма».

Второй шаг: «джентльменское соглашение» о ‑ng- • У греков звук [ŋg] передавался γγ / γκ, но в славянских самоназваниях такой кластер, якобы, не появляется. • Раз кластер есть в Βάραγγοι, значит первоисточник был носовой – *Varang-. • Рядом готовая скандинавская форма væring- ‘воин по клятвe, дружинник’. → Вывод: варяги ← Old Norse væring-jar.

Третий шаг: признать вагров «чисто славянами», но не роднёй варягов • Вагры сидели на Балтике (Вагрия, Хольстайн). • Они, разумеется, славяне; а дальше норманист подменяет вопрос «родство названий» на вопрос «этническая принадлежность». • Пишется: «Wagri < западнослав. *vąg- ‘излучина, залив’, суф. ‑r- ‘люди’». → Вывод: pf-Wagri = ‘люди-у-залива’, совпадение звуков с Var-ang-/-ag- случайноe.

Четвёртый шаг: отделить греческое Βάραγγος от славянского варяг • Вариант A: «греческая транскрипция сканд. væringr, а в вост.-слав. варяг – попросту греческое слово, заимствованное обратно». • Вариант B: «оба идут из скандинавского, только по разным каналам: варанги – непосредственно в Константинополь, варяги – через ладожских финнов».

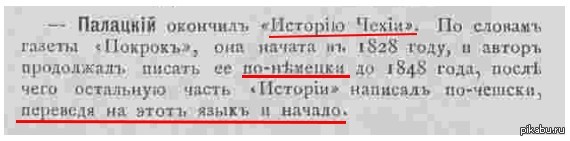

11. Форма «ار-روسية» (ар-Русийя) и «ар-Рус» (الرّوس) для обозначения Руси Яра.

Правдивую информацию в отношении Руси Яра как Европы содержат арабские источники. Форма «ار-روسية» (ар-Русийя) для обозначения Руси Яра известна в арабских источниках с IX–X вв. Ранние авторы (Ибн Хордадбех, Ибн Фадлан, Ибн Русте, Истахри, Ибн Хаукаль и др.) употребляют исключительно термин «ар-Рус» (الرّوس) -буквально Русь Яра. В цитатах речь идёт о «стране/царстве» (بلاد، مملكة) или о «земле» (أرض) Русии. Парные слова типа «Яр» («яр-Русь») у арабов не существует, для них это был единый термин.

Например, Ал-Муƙаддаси (аль-Макдиси) писал в «Ахсан ат-такāсим фи маʿрифат ал-ақāлим» (985) (Изд.: M.J. de Goeje, Leiden 1906, с. 332,18-333,1.):

«…وَيَلِيهَا من جهة الشمال بلاد الروسيّة والصقالبة…» (…а к северу от неё лежат земли ар-Русийя и сакалиба.) • Рус. пер.: «…с северной стороны к ней примыкают земли Русии и славян.»

12. Заключение.

Итак, мы разобрались во всех деталях, что значат строки ПВЛ о варягах. Неимоверное количество труда было приложено историками всех мастей, чтобы уничтожить память об основателях Европы варягах и Рюрике, поэтому столько ложных нагромождений кроется за, казалось бы, простыми строками ПВЛ.