Отчаянные авто 1990-х. История мотоколясок «Кинешма», завода Автоагрегат

Заканчивается 2024 год. Он был отмечен рядом юбилеев, связанных с историей отечественного автомобилестроения. Так, одним из знаковых событий этого года стало празднование 80-летия Минского автозавода. На торжества приезжали многочисленные гости. Среди них впервые белорусскую столицу посетители руководители Солнечногорского “Музея ретро автомобилей “ВБВ”.

Специально для показа ретро автотехники россияне привезли два автомобиля из своей коллекции – силовую машину военного комплекса АКДС-30, созданную на автошасси МАЗ-200Ш1, и самосвал МАЗ-5549. Есть в экспозиции музея и другие уникальные модели. Одной из них является 4-колесная, 4-местная мотоколяска “Кинешма”.

В истории советского, а потом и постсоветского автопрома было много интересных проектов, которые по различным причинам не удалось реализовать. А при определенных обстоятельствах они могли бы стать весьма прибыльными. Одним из них является создание мотоколяски “Кинешма”.

История мотоколяски

В советское время завод "Автоагрегат" был сателлитом АЗЛК, – в Москву уходило 95% его продукции: элементы подвески, механизмы рулевого управления, детали тормозной системы и т.п. В 1992 году завод акционировался, и его руководители стали думать, что делать дальше, ведь АЗЛК стремительно шел ко дну и тянул за собой многочисленных спутников.

Вот в это время руководство завода "Автоагрегат", выпускавшего автомобильные комплектующие, задумало разработать и поставить на конвейер ультрадешевый и простой по конструкции легкий автомобиль, ориентированный на малообеспеченных потребителей и инвалидов. Мотоколяска получила впоследствии имя «Кинешма» – в честь города в Ивановской области, где располагается Автоагрегат. Мотоколяски казались тогда перспективной темой.

Для реализации задуманного проекта были специально приглашены конструкторы с Запорожского автозавода. Возглавил небольшой коллектив Александр Цевелев. Первые опытные образцы мотоколясок появились в 1996-м. На них установили конструктивные элементы от С3Д, автомобиля “Москвич-2141” и грузовых мотороллеров. Большинство компонентов были “переразмерены”, что придавало им повышенную надежность и ресурс.

Кузов квадроцикла с мотоциклетной регистрацией для водительской категории “А”, а именно так сертифицировали модель, оказался простым и технологичным. Он представлял собой трубчатый каркас, плоские панели и съемную мягкую крышу. Отсутствовали штампованные детали, поэтому не требовалось дорогостоящее оборудование.

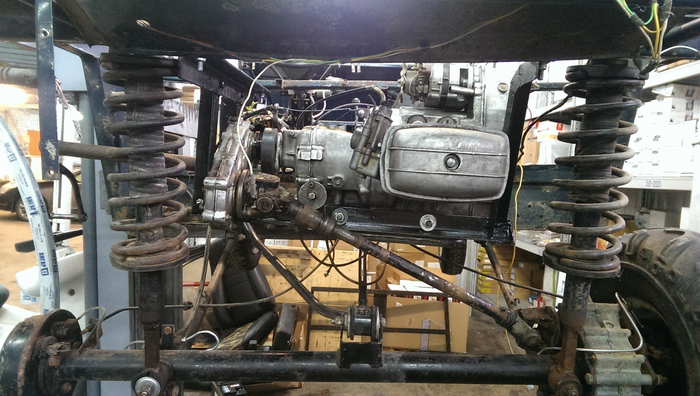

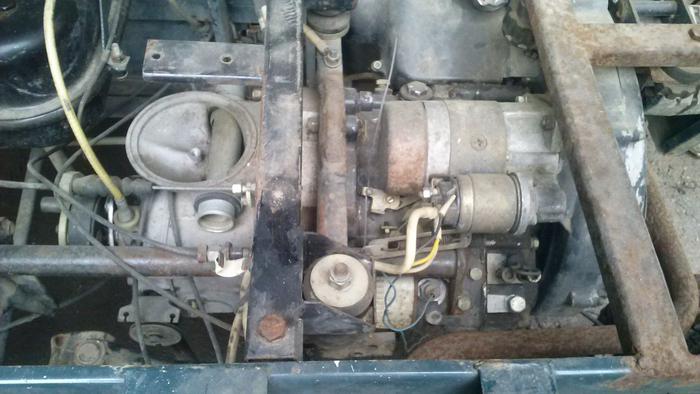

Ведущая ось и двигатель располагались сзади. В качестве мотора использовались 16 типов “движков” российского и зарубежного производства.

Заднемоторную Кинешму с мягким съемным верхом команда инженеров создала быстро: первые образцы были готовы к 1996 году. При разработке мотоколяски конструкторы ориентировались исключительно на серийные комплектующие. В Кинешме применены узлы и агрегаты от серпуховской мотоколяски С-3Д, грузовых мотороллеров и Москвича-2141. Как говорит Цевелёв, практически все примененные компоненты были «переразмерены» (т.е. они были большего размера, чем требовалось для мотоколяски) – за счет этого обеспечивались повышенная надежность и ресурс.

Заднемоторная компоновка позволила наделить Кинешму хорошей вместимостью при минимальных габаритах (длина 2700 мм) и отличной проходимостью. Цевелёву помог богатый опыт участия в кроссовых гонках, где он дважды становился чемпионом СССР в классе «багги».

Комфорт, правда, спартанский и передние сиденья «креслами» можно назвать с большой натяжкой. Все это объясняется довольно просто — сделать машину как можно дешевле и не перешагнуть лимит стоимости машины (70% от стоимости «Оки»), установленный заказчиком (Министерством соцобеспечения). Интересно, что точно так же поступил и Генри Форд, создавая свою знаменитую «Жестянку Лизи».

— На Кинешме мы достигли максимально возможной проходимости при колесной формуле 4х2. Ее обеспечивали развесовка 35/65 в пользу задней оси, большой дорожный просвет, геометрия направляющего аппарата подвески колес с большими ходами и энергоемкостью, короткая база, очень малые свесы, небольшая масса и габариты, а также возможность применения шин с развитым протектором.

Шасси спроектировали без привязки к конкретному двигателю: на Кинешму примерили 16 образцов, в том числе мотоциклетные двигатели Ижмаша и Ирбитского мотозавода, американские одно- и двухцилиндровые моторы Briggs&Stratton от газонокосилок. Две версии оснащались дизельными моторами: один изготавливался югославским предприятием по лицензии Lombardini, второй – одноцилиндровый ТМЗ-450 – Тульским машиностроительным заводом. Позднее в Кинешму имплантировали 2-цилиндровый мотор от Оки и даже 4-цилиндровый от югославской Заставы, при этом доработок моторного отсека не потребовалось. По мнению Смышляева, наиболее подходящим для Кинешмы оказался агрегат Briggs&Stratton.

В пару к моторам устанавливали ручные коробки российского производства и вариатор IBC французско-канадского происхождения. С вариатором сделали модификации для инвалидов: «одна рука, одна нога», «две руки, без ног», «одна рука, две ноги».

Кузов мотоколяски был максимально простым и технологичным. Силовой каркас сделали из труб стандартного профиля, которые легко гнутся и свариваются, а панели – из листового металла. Нет штампованных и формованных деталей – значит не нужно и дорогостоящее оборудование. И бонусом - лобовое стекло с подогревом, ведь это было заднее стекло от "Москвича".

Большой проблемой стала сертификация. В то время в российском законодательстве просто не существовало класса квадроциклов и мотоколясок, который в международной практике обозначается как L7e.

Валерий Смышляев:

— Правовым основанием для выпуска серпуховской С-3Д служили технические условия Минавтопрома СССР, написанные персонально под нее же. Мы два года обивали пороги, чтобы класс L7e появился в России. Сейчас те ребята, которые собирают квадроциклы, фактически работают по нашим стандартам сертификации.

В итоге Кинешма получила одобрение типа транспортного средства. Конечно, по комфорту мотоколяска проигрывала Оке, но обладала и рядом преимуществ: допуск к управлению с 16 лет, «мотоциклетные» налоги и тарифы на госуслуги, сервис, парковку, платный проезд и т.п.

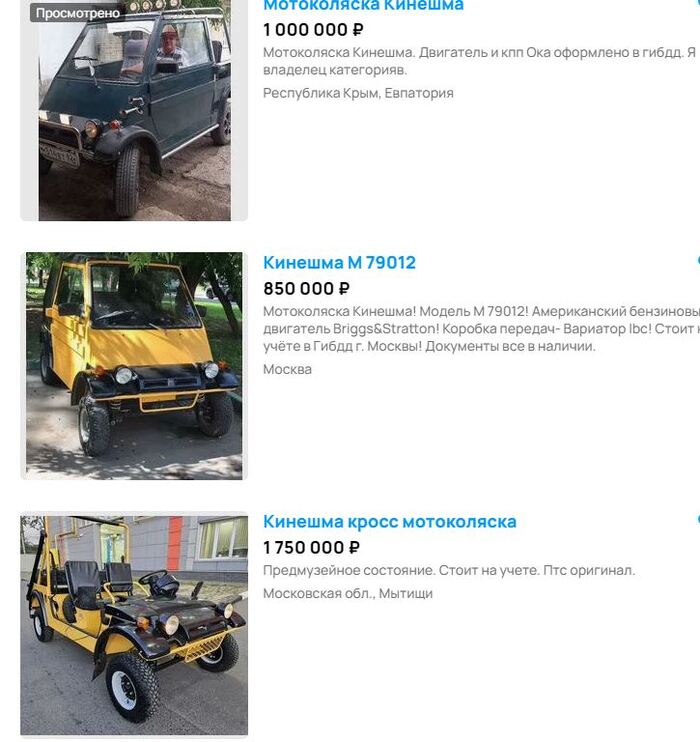

В 1999-м появилась модификация “кросс”, отличавшаяся от базовых отсутствием дверей, ветрового стекла и крыши и представляла собой багги.

За сколько тогда хотели продавать «Кинешму»?

В тех источниках, что мне удалось найти, производители хотели реализовывать эти машины за 2500 долларов, хотя были продажи и по 700 долларов за машину.

Порядка 50 экземпляров мототехники производители под маркой Ardilla (“Белочка”) продали в Испании, Эстрада закупил партию по цене $1400 за машину. К сожалению, Рамон вскоре заболел, начались неурядицы и сотрудничество прекратилось. Любопытно, что к Белочке присматривались испанские военные: на учениях они в порядке эксперимента десантировали ее из самолета!

Партнерство с Эстрадой натолкнуло заводчан на идею создания на шасси Кинешмы российского аналога французских «бесправников» – городской машины, максимально похожей на обычный автомобиль, но при этом попадающей в класс L7e.

Валерий Смышляев:

— Мы связались с московской фирмой Техоснастка (она тоже была связана поставками с АЗЛК — прим. ред.) и начали проектировать на шасси Кинешмы микроавтомобиль Пчелка. Все наружные панели кузова должны были быть полностью пластмассовыми, а силовой каркас, как и у Кинешмы, планировали сделать из труб стандартного сечения.

Илья Антонов, руководитель ЗАО Техоснастка, загорелся этой идеей и привлек серьезных конструкторов и дизайнеров.

Бизнес-план предусматривал привлечение стороннего инвестора и организацию производства мотоколясок в объеме 70 тыс. шт в год. Точка безубыточности, по расчетам экономистов Автоагрегата, наступала уже после 3 тыс. мотоколясок в год. Но собственными силами «Автоагрегат» не мог это реализовать, поэтому нужен был сторонний инвестор.

И вот с этим как раз были большие проблемы: инвестор никак не находился.До того момента, пока не нашелся инвестор, в Кинешме решили собственными силами организовать опытное производство.

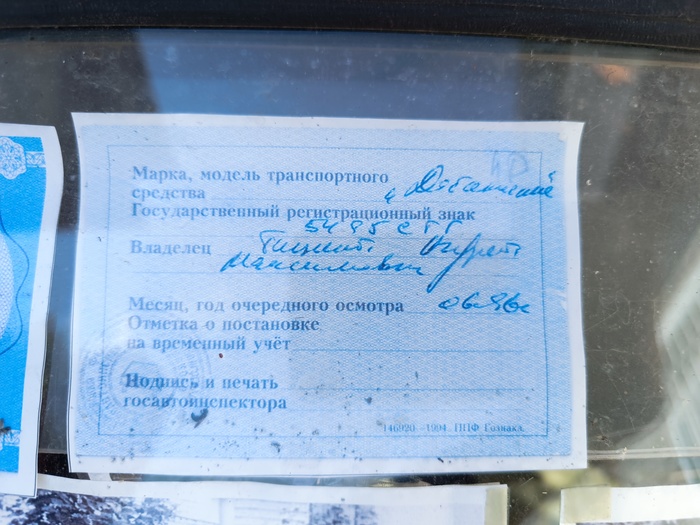

Под него на Автоагрегате расчистили один из цехов, сделали четыре стапеля и сварочные кондукторы. Автомобили из опытной партии поступали в свободную продажу, их даже можно было свободно поставить на учёт в ГАИ. На поддержку проекта даже была выделена субсидия от федерального Министерства социальной защиты – 19 млн руб. Эти деньги сильно помогли проекту.

Впоследствии к развитию проекта подключилась компания «Техоснастка», которая разработала макет городского бесправного автомобиля "Пчелка".

Дизайнеры уложились в заданные сроки, и полноразмерный макет Пчёлки выставили на стенде Автоагрегата на MIMS-1999.

Пчелка понравилась и простым посетителям, и профессионалам автоиндустрии: например, ее с интересом изучили представители Toyota Motor.

Окрыленный радушным приемом на MIMS-1999 руководитель Техостнастки распорядился готовить Пчёлку к серийному производству. При этом воплощенный в макете вариант решили не использовать, поскольку он в принципе не мог удовлетворять требованиям по светотехнике и был слишком дорогим в производстве. Вместо этого в работу взяли один из двух отклоненных проектов, который казался более простым в воплощении.

Александр Кучухидзе:

— Илья Антонов на эмоциональной волне решил продолжить работы по разработке Пчелки. Я взялся за доводку экстерьера, причем сразу в 3D, минуя полноразмерный макет, а Визель, Федосеев и привлеченный позднее Волосов – за интерьер, который проектировали в виде посадочного макета на реальном шасси мотоколяски Кинешма. Работа кипела. Появились серьезные конструкторы, и профессиональные модельщики, нам предоставили дополнительные площади, даже привезли для изучения диковинный в ту пору Smart. 3D-модель была полностью завершена и записана на жесткий диск.

Эйфория длилась недолго: Антонов осознал, что дальнейшие расходы по проекту его компания не потянет, и к началу зимы 2000 года работы прекратились.

Илья Антонов:

— Для Пчёлки требовалось около сотни пресс-форм, в том числе крупногабаритных. Денег уже не было – мы и так потратили несколько миллионов. Постановление о поддержке проекта было принято на уровне федерального правительства, но до нас деньги почему-то не дошли.

Тем не менее нанятые Техоснасткой ребята некоторое время продолжали работу. Отложив городской автомобиль, они подготовили проект прогулочного микроавтомобиля Cross (этакий цивильный вариант Кинешмы Кросс) и рестайлинговую версию базовой мотоколяски.

Деревянные матрицы для изготовления опытной партии обвесов рестайлинговой Кинешмы и полноразмерный макет Пчелки до сих пор хранятся на складе Техоснастки.

В 2000 году к работе над городской версией Кинешмы присматривался Тульский машиностроительный завод, дизельный двигатель которого примеряли к базовой мотоколяске. ТМЗ заказал эскизы возможного облика машины у фирмы Технодизайн, которая тоже расположена в Туле. Специалист фирмы Кирилл Гаврилин подготовил несколько вариантов экстерьера микроавтомобиля, однако дальше эффектных скетчей дело не пошло: в отличие от Техоснастки, ТМЗ не стал раскошеливаться даже на масштабные макеты.

Но потом оказалось, что затраты на развитие проекта были слишком большими. Ни «Автоагрегат», ни «Технооснастка» тянуть финансово его больше не могли.

В 2000 году Кинешму даже выставляли на Парижском автосалоне.

Решение о закрытии проекта было принято в 2003 году. В рамках опытного производства изготовили порядка 350 машин, в том числе 50 открытых Кроссов. Одна из них сейчас находится в коллекции санкт-петербургского “Velguts retro garage”.

Валерий Смышляев:

— Решение об окончательном закрытии приняли новые собственники завода Автоагрегат в лице руководителей компании Автоком. Я пытался их убедить продолжить, но они отказались. Патенты по Кинешме, скорее всего, не продлевали. Документация частично сохранилась у Александра Цевелёва, но вся оснастка списана в металлолом. Если сейчас возобновлять проект, то придется начинать его заново, поскольку утеряна компонентная база, на которую мы ориентировались.

Сейчас же, если и можно увидеть данный агрегат на наших дорогах но крайне редко, их все еще продают но часто цены необоснованно завышены.

Очередной проект, который мог быть перспективным, но, к сожалению, как обычно из за нехватки финансирования заброшен.

В 2010 году к Кинешме внезапно проявило интерес МЧС. Этому поспособствовали массовые лесные пожары. У кого-то из начальства возникала идея оснастить добровольные сельские пожарные дружины автомобильчиками под именем Доброволец‑1. Но, как водится, подобные идеи гаснут куда быстрее пожаров.

Пожарная мотоколяска Доброволец‑01 2010 года – последняя и опять несбывшаяся надежда завода Агрегат.

P.S.

Мотоколяска Кинешма. Мои впечатления от поездки.

Среднее между автомобилем, и мотоколяской, и Багги.

Кузов: четырехместный, двухдверный, металлический с легкосъемным тентом.

Размеры, мм: 2650х1370х1750 (длина х ширина х высота); база — 2050;

колея спереди/сзади — 1200/1200;

дорожный просвет — 180 (под редуктором);

радиус поворота — 3,4 м.

Полезная нагрузка — 320 кг.

Трансмиссия: привод на задние колеса поперечно расположенным карданным валом;

коробка передач — механическая 4-ступенчатая от мотоцикла Урал

Подвеска: зависимая, с продольными рычагами и тягами, на пружинных стойках.

Тормоза: барабанные

. Рулевое управление: реечное.

Размер шин: 6,70х10

Длинноходная подвеска, большой дорожный просвет, минимальные свесы и широкие "зубастые" колеса придают "Кинешме" неплохие внедорожные качества.

На бездорожье машина ведет себя просто замечательно! По колдобинам и щебню она идет очень и очень плавно. Можно подумать, что у нее независимая подвеска. А на самом деле подвеска у «Кинешмы» зависимая, пружинная. Поражает и устойчивость, даже на крутых косогорах. Секрет кроется в компоновке машины, в правильной развесовке по осям.

Большой дорожный просвет, отсутствие свесов и очень малый радиус поворота позволяет 2,7-метровой модели легко спускаться с откосов и уступов, преодолевать рельсы, лестницы, колеи и небольшие бревна. Малая собственная масса, наличие наружных рукояток облегчают эвакуацию мотоколяски силами экипажа. Просторные колесные ниши исключают заклинивание колес налипшей грязью.

По гладкой дороге «Кинешма», как и положено любому транспортному средству, идет очень ровно, не колыхнет, но при этом дарит вам очень интересные ощущения. Ну посудите сами, сидите вы высоко, капот не мешает, а между вами и дорогой одно огромное лобовое стекло. Как будто вы не на мотоколяске, а на каком-то летательном аппарате несетесь над дорогой, которая серой лентой асфальта стелется вам под ноги. Скорость ощущается очень хорошо, ни в какое сравнение с «шестисотым» мерином.

Плюсы очевидны: маневренность, проходимость, плавность хода, малый расход топлива, простота ремонта, цена.

В сегодняшних реалиях был бы незаменимым на СВО

Голландская инвалидка Canta LX

Машинка встречена в Амстердаме. Собственно, в Голландии она и разработана, там и производилась компанией Waaijenberg Mobilityit с 1995 до 2017 года. С 2018 выпускается новая модель.

ТТХ:

Двигатель Honda бензиновый, 4х тактный, объём 160 см³, мощность 5,5 л.с. при 3600 об/мин, вариатор

Максимальная скорость ограничена 45 км/ч

Кузов - пластиковые панели на металлическом каркасе. Масса 345 кг.

Длина - 2,28 метра

Ширина - 1,10 метра

Высота - 1,63 метра

По некоторым данным это был самый маленький в мире серийный автомобиль на тот момент.

Машинки производятся строго под заказ, доступно множество разных опций. Конкретно для этой модели в качестве опций предлагались печка, гнездо прикуривателя, прерывистый режим дворника, подогрев сидений, окраска металлик и др.

Стоила машинка в базе на момент окончания выпуска € 12.250

Есть вариант для инвалидов-колясочников - без сидений, с пандусом для въезда в машину через заднюю дверь прямо в коляске.

По голландским законам на такой машике можно ездить по велодорожкам и пешеходным зонам (она вписывается в нормы по ширине), парковаться можно где угодно, в т.ч. и на тротуаре. Права не нужны (с 16 лет), номера тоже. Налоги не взимаются.

Фото моё, сделано второпях на тапок. Извините.

Инвалидные мотоколяски в СССР: почему их нельзя было ни купить, ни продать

В истории советского автопрома нет более противоречивых транспортных средств, чем инвалидные мотоколяски. Тем более, что их и автомобилями-то не считали!

Мотоколяски, которые делали в СССР для инвалидов, знали в стране все. Выпускали их много и ездили они по всему Советскому Союзу. Однако сведения о таких машинах в отраслевые справочники не вносили. Ведь их не числили автомобилями. Да и в прессе о них писали крайне редко и бегло.

ОДИН ЦИЛИНДР, ТРИ КОЛЕСА

Мотоколяска С3А, она же — «Моргуновка» сыграла в знаменитой комедии Леонида Гайдая

А ведь, простенькие и даже примитивные машинки стали одним из не таких уж частых в Союзе элементов гуманизма. Да и не такие уж они были примитивными, а во многом, как ни странно, даже передовыми!

Началась эта история, правда, с действительно примитивной трехколесной повозки на узлах немецкого предвоенного мотоцикла Wanderer 15P. Оборудование производства которого вывезли из Саксонии. Выпуск Киев-К1Б с одноцилиндровым двухтактным мотором объемом 0,98 л и мощностью 2,3 л. с. при 4000 об/мин наладили в 1947‑м на заводе в Киеве, преобразованным из бронетанкового в мотоциклетный.

Коляской управляли с помощью одной ручки, рычаг двухступенчатой коробки стоял на бензобаке. Пробег до капитального ремонта составлял всего 6000–7000 км. Позднее мотоколяску поставили двигатель уже в 3,3 л. с., но сути это, конечно, не меняло.

Конечно, это трехколесное устройство было космически далеким от совершенства. Но для инвалидов, которых после Великой Отечественной по официальной статистике было более 2 миллионов, даже такая машина была радостью.

Вскоре выпуск трехколесных мотоколясок передали в Серпухов на завод, в который с горем пополам преобразовали мастерские, где во время войны делали ложки, подковы и прочие подобные изделия.

Производство мотоколясок С1Л в Серпухове наладили лишь весной 1953 года. Зато машина получила, наконец, какой-никакой кузов с стальными наружными панелями на трубчатом каркасе, и даже тент в качестве крыши.

Первая серийная машина серпуховского завода С1Л

На машину ставили одноцилиндровый двигатель мотоцикла «Москва» (фольклорное название — Макака) рабочим 0,123 л и мощностью 3,6 л. с., а позднее даже и 4,15 л. с. Вместо мотоциклетных колес со спицами появились более прочные дисковые. Механические тормоза действовали лишь на задние колеса. Зато задняя пружинная подвеска была независимой, причем с фрикционными амортизаторами. Для управления коляской служил мотоциклетный «рогатый» руль. Максимальная скорость С1Л не превышала 30 км/ч.

Руль в трехколесной С1Л был мотоциклетный, а управление всем остальным — ручное

Трехколесную машину постепенно модернизировали. Мощность двигателя подняли до 7,3 л. с. Появился даже электростартер, хотя и пусковой рычаг на всякий случай оставили. Но и заводским инженерам, и тем более потребителям было ясно: трехколесная повозка давно изжила себя.

В ДУХЕ ПРОТИВОРЕЧИЙ

Новую мотоколяску спроектировали совместно с НАМИ. Специалисты института изучили, кстати, несколько самых современных аналогов, которые в середине 1950‑х производили в Западной Германии.

В итоге появилась модель С3А, больше известная в народе, как «ивалидка» и даже «Моргуновка». Это прозвище машина получила много позже за самую известную кинороль в комедии Леонида Гайдая «Операция "Ы" и другие приключения Шурика». В фильме на машине ездили Трус, Балбаес и Бывалый. Бывалый, которого играл Евгений Моргунов, забавно разворачивал машинку на месте без руления и включения реверса, который, кстати, и отвечал в С3А за движение назад.

Мотоколяску С3А серийно выпускали с 1958 года

С3А сохраняла ручное управление, но стала, наконец, четырехколесной. Двигатель ИЖ-56 по-прежнему оставался двухтактным и одноцилиндровым. При объеме 0,35 л мотор развивал 8,5 л. с. при 3200–3400 об/мин. Машина могла развить 40–50 км/ч. А с точки зрения инженерии мотоколяска была, как ни странно, передовой!

Передняя и задняя подвески, как, кстати и у «Запорожца» ЗАЗ-965, который проектировали параллельно с С3А были полностью независимые. Спереди стояли торсионы, как у Volkswagen, сзади — пружины. Серпуховская мотоколяска получила даже реечное рулевое управление. Между прочим, впервые в СССР! На полноценном автомобиле такая конструкция в Союзе появилась лишь через три десятка лет — на ВАЗ-2108.

А еще С3А стал вторым после Москвича-402 отечественным серийным автомобилем с телескопическими амортизаторами. Заодно на мотоколяску поставили электростеклоочиститель ветрового стекла.

Увы, примитивные двигатель и коробка передач портили картину. Конечно, малюсенькие двухтактные моторы воздушного охлаждения ставили пока аналогичные машины и в Западной Германии. Но к концу 1950‑х таких повозок и там уже почти не осталось. А карьера С3А только начиналась.

И ВСЕ-ТАКИ ОНА ЕДЕТ!

Тем не менее, для сотен тысяч граждан Союза серпуховские мотоколяски были радостью. Хотя, конечно, и головной болью — тоже.

Такие машины в СССР нельзя было ни купить, ни продать. Инвалидам войны I и II групп мотоколяски через отделы соцобеспечения (так называемые собесы) выдавали бесплатно на пять лет. На половине этого срока машину обязательно, на государственном уровне подвергали капитальному ремонту. А еще через два с половиной года владелец получал новую мотоколяску.

Государство компенсировало инвалидам расходы на топливо, обслуживание и ремонт мотоколяски. Со временем, некоторым инвалидам (не Великой Отечественной, которым машины выдавали бесплатно) мотоколяски продавали со скидкой около 80 % от государственной цены. Но чтобы купить такую машину (как и любую другую, впрочем) надо было дождаться очереди, На всех желающих мотоколясок не хватало, хотя производство в середине 1970‑х и достигало 20 тысяч в год.

Кстати, себестоимость серпуховских мотоколясок, при этом, была высокой. Слишком много ручного труда при производстве и трубы каркаса кузова с высоким содержанием хрома делали цену С3А вполне сравнимой со стоимостью «Москчиа-407». Таковы были «извивы» социалистической экономики.

ПОСЛЕДЯЯ БУКВА

Модернизировать серпуховскую мотоколяску, или даже сделать новый более совершенный автомобиль в НАМИ пытались. Но в серию не пошел даже самый простой вариант — С4А с пластиковой крышей. Опытными образцами остались и несколько более интересных моделей.

С4А — одна из попыток НАМИ модернизировать серпуховскую машину

Лишь в 1970‑м в серию пошла модель C3Д. По силовому агрегату машина отличалась от С3А не принципиально. Двухтактный воздушник объемом 0,35 л развивал 12 л. с., а потом — 14 л. с. Четырехступенчатая коробка передач была, по-прежнему, с последовательным переключением. Также по-прежнему хоть одна передача в коробке часто «выскакивала».

Последнюю серпуховскую мотоколяску С3Д выпускали с 1970 года

Отделка С3Д была, конечно, не богатая. Зато в машине был даже автономный отопитель

Однако на С3Д появились, наконец, гидравлические тормоза. А главное — цельнометаллический кузов. Пусть и не очень, прямо скажем, элегантный, но все-таки куда более удобный, чем прежний. Над машинками по-прежнему посмеивались, но те, для кого они были единственным доступным (причем, бесплатным!) средством передвижения их ценили. Кстати, здоровые потомки владельцев тоже, порой, ездили на мотоколясках отцов и дедов. Тем более, что инспекторы ГАИ такие машины никогда не останавливали.

В конце 1980‑х С3Д стали продавать свободно, ведь государству стало уж совсем не до соцобеспечения. В те годы мотоколяски иногда покупали и вполне здоровые люди. Например, чтобы доехать до метро, не мучаясь в переполненном автобусе. Последние С3Д собрали уже в 1997 году, когда Серпуховской завод полностью перешел на выпуск «Оки».

Последние С3Д середины 1990-х

В истории СССР эти противоречивые, пародоксальные машинки оставили по-своему яркий след. Они были одновременно и убогими, и технически интересными, смешными и очень нужными. Конечно, сотни тысяч владельцев мотоколясок куда больше радовались бы более совершенным и комфортабельным машинам. Но и они, и мы понимаем: в реалиях той жизни могло не быть и таких…