Сегодня ДР Михаила Васильевича Ломоносова

И знаете ли вы, что...

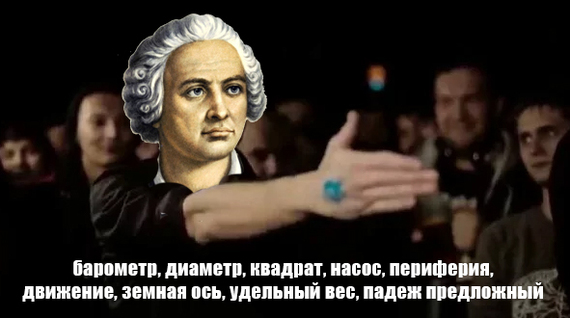

Ломоносов впервые ввёл в русский язык и науку множество новых научных терминов, которые большей частью закрепились и в быту. Часть из них явилось транскрипцией и транслитерацией устоявшихся или только ещё вводимых в научную лексику терминов: атмосфера, микроскоп, минус, полюс, формула, периферия, горизонт, диаметр, радиус, пропорция, барометр, манометр, эклиптика, метеорология, оптика, вязкость, кристаллизация, материя, эфир, селитра, сулема, поташ… и тому подобных.

Другие представляют собой кальки терминов, присутствовавших в научном тезаурусе, или неологизмы. По разным источникам к ним относят следующие: градусник (от латинского слова градус — ступенька), предложный (падеж), зажигательное (стекло), огнедышащие (горы), преломление (лучей), равновесие, негашёная (известь), горизонтальный, вертикальный, квадрат, кислота, удельный (вес), квасцы, сферический, электрический.

Теперь вы можете заценить этот мем:

Мдаа, ничего не меняется...спираль истории

Отличный фильм, обязательно к просмотру... Великий ученый, режиссёр молодец !!!!!!

Кургинян рассказал о «вечной вражде» вокруг темы происхождения русских

Кургинян рассказал о «вечной вражде» вокруг темы происхождения русских ИА Красная Весна

Ломоносовская теория создания русского государства была нужна императрице Елизавете — дочери Петра I и антинемецкой партии при ее дворе, но не Екатерине II — коренной немке, при которой возобладала норманская теория этногенеза русских, заявил философ, политолог, лидер движения «Суть времени» Сергей Кургинян 1 ноября в эфире передачи «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда».

Развивая тему передачи, аналитик отметил — «сколько есть Русь», столько и идет «вечная вражда» между сторонниками и противниками норманской теории (согласно которой древними властителями на Руси были норманны, то есть немцы).

Вопросом русского этногенеза, как пояснил Сергей Кургинян, очень много занимались поэт Сергей Есенин, об этом же писал Александр Блок — «да, скифы мы, да, азиаты мы»… Одним из ключевых исследователей этой темы был великий русский ученый Михаил Ломоносов, который, опираясь на труды Ливия, Плиния и другие древние авторитеты, показал формирование русской идентичности, установив, что Русь берет свои истоки из Пафлагонии.

«Эта пафлагонская тема, она превращается в тему венетскую, венеты эти превращаются в эту балтийскую тему, и они уже ложатся в основание того, что называется „варяги“. Не варяги, говорит Ломоносов, а наши коренные пришли-то [на Русь княжить]. Никто никого не завоевывал. И по этому поводу [шла] смертельная вражда [Ломоносова] с Миллером (Герхард Миллер — немец на службе в России, академик, один из основоположников норманской теории — прим.ИА Красная Весна) и всей его группой», — пояснил аналитик.

За «ломоносовской теорией», в свою очередь, стояло всё антинемецкое окружение царицы Елизаветы Петровны — Иван Шувалов, Михаил Воронцов, Алексей Разумовский, и сама Елизавета, подчеркнул политолог.

«Война с немцами (Семилетняя война 1757–1763 гг., осенью 1760 года Берлин был взят русско-австрийскими войсками — прим. ИА Красная Весна)… русские берут Берлин, и все те козни, благодаря которым нужно было сделать, чтобы эта война как бы не состоялась, — возникает такая элитная схватка вокруг этой темы [этногенеза русских], что дальше некуда», — пояснил Сергей Кургинян.

В этой схватке, подчеркнул аналитик, Ломоносов имел все основания победить, и его торопят: «добей, забей осиновый кол в этого Миллера и всю эту группу во главе с Шумахером (Иоганн Шумахер — немец на службе в России, секретарь петербургской Академии наук — прим. ИА Красная Весна), доканай немецкую теорию, чтобы её поганого следа не осталось». Однко в это время умерла Елизавета, а Екатерина II по отношению к Ломоносову «исполнила некий издевательский политес», пояснил Сергей Кургинян.

«Она, будучи коренной немкой, прямой агентессой Фридриха II, — она, при ее больших заслугах в русской истории (никто ничего не отрицает), она эту немецкую теорию проводила просто железно, издевательски, вплоть до этого Вольтера (французский писатель и философ, один из видных представителей просветительской мысли XVIII века — прим. ИА Красная Весна). Который совсем „ни ухом, ни рылом“ [в истории Руси]. Миллер хоть какие-то тексты читал, хоть что-то понимал», — отметил аналитик.

В итоге мы получили «всю эту немецкую историю этногенеза» русских, подытожил лидер движения «Суть времени». Увязывая тему с современной Россией, Сергей Кургинян подчеркнул, что даже сейчас, когда Россия взяла курс на расхождение с Западом, норманская теория «доминирует» в нашем информационном пространстве.

Мистория: Ломоносов. Совсем не пешком за знаниями

Правда ли то, что Ломоносов пешком прошёл больше тысячи километров от Архангельска до Москвы за 21 день?

Это 61 километр в день... что-то не сходится! Смотрите наш новый мультфильм про одного из самых великих Созидателей в истории нашей страны!

Тайный свиток Ломоносова

Кажется, за 300 лет про Михаила Васильевича Ломоносова уже все написали. И про то, как он рано остался сиротой… И как не ладил с мачехой… Как отец хотел его женить, а он удрал из дома в Москву… И как голодал, питаясь лишь «на денежку хлеба и денежку кваса»… И как смеялись над великовозрастным дитятей его соученики… И как он все преодолел, выучился и стал одним из столпов отечественной науки, «первым русским университетом»…

Но тем не менее в его биографии до сих пор еще немало белых пятен, оставляющих место для разного рода суждений, толкований, заблуждений… Например, известно ли вам, что сразу после смерти М.В. Ломоносова в его лаборатории с неприличной поспешностью был проведен самый тщательный обыск? В нем не побрезговал принять личное участие сам сиятельный граф Григорий Орлов, фаворит Екатерины. Многие бумаги в тот день навсегда исчезли из архива ученого. И где они сейчас, до сих пор неизвестно. И все-таки граф Орлов не смог найти самого главного документа, из-за которого, собственно, и был затеян весь обыск. Что же искал сиятельный граф и его сообщники?

Чтобы ответить на этот вопрос, нам придется проанализировать всю жизнь Михаила Васильевича Ломоносова и даже тайну его рождения. Сравнительно недавно было установлено точное место его рождения – деревня Мишанинская, вблизи Холмогор, Архангельской губернии. День его рождения датируется «Михайловым днем» (8 ноября старого стиля) 20 ноября 1711 года.

Считается, что Ломоносов был сыном крестьянина-помора Василия Дорофеева. Но при каких обстоятельствах он приобрел страсть к науке и фамилию Ломоносов, неизвестно. Поговаривают, что сын рыбака на самом деле был ребенком… пришельца или, по крайней мере, побочным отпрыском некоего знатного чина. Некоторые источники указывают даже, что настоящим отцом мальчика мог быть сам Петр Первый! Однако большой веры таким версиям все же нет…

Достоверно известно, что сам Ломоносов называл «вратами своей учености» «Грамматику» Мелетия Смотрицкого и «Арифметику» Леонтия Магницкого. Обе эти книги занимают видное место культуры нашей страны, характеризуют уровень науки и просвещения в России, достигнутый к началу XVIII столетия.

Однако просто чтение да беседы с бывалыми людьми вряд ли могли пробудить в поморском сыне столь страстное желание учиться, чтобы он зимой 1730 года отправился в Москву. И в возрасте 20 лет, пойдя на заведомый подлог (он выдал себя за сына священника), поступил в тогдашнее высшее учебное заведение – Заиконоспасскую духовную академию, где претерпел все – и насмешки соучеников, и голод. Неужто это все – и дальнейшие мытарства за границей, и многолетняя работа от темна и до темна – только ради того, чтобы его назвали «первым русским университетом»? Нет, похоже, у него была еще какая-то тайная цель. Какая же?..

Николай Иванович Костомаров – один из самых видных историков ломоносовского времени – намекал как-то, что истоки подвижничества Михаила Васильевича нужно искать на его родине.

На Севере в тот период обитали самые сильные колдуны-маги. Закрутить вьюжину или устроить на море шторм для них была пара пустяков. Однако, похоже, и они были не всесильны. Иначе не пришли бы к Василию Ломоносову накануне рождения сына. Причем они знали не только пол будущего ребенка, но и дали ему, еще не родившемуся, ответственное задание. А за его исполнение в качестве аванса отвалили Василию столько денег, что он враз стал одним из богатейших людей края. Заимел усадьбу с домом, пруд с рыбой и даже собственный корабль.

Ну а что же колдуны хотели взамен? Это прояснилось через несколько лет, когда к кораблю Василия в полный штиль и туман вывернулась откуда-то ладья. На борт рыбацкой шхуны поднялись люди и передали Василию футляр со странными свитками. «Скажешь сыну – пусть прочтет»…

Сказывают, то были свитки с текстами мудрецов Гипербореи. Была когда-то такая страна на месте Северо-Восточной Руси. Богатое и сильное было государство, с которым считался даже Александр Македонский. А потом почему-то сгинуло. И остались после него лишь развалины построек, которым 9000 лет. Да вот документы, несущие в себе некую тайну. Разгадать ее и должен был Михайло Ломоносов.

И он ушел из дома. За знаниями. Учился сначала в России. Потом пять лет обивал пороги иностранных университетов. И всюду возил с собой футляр с теми свитками.

Прочесть свитки – таков приказ колдунов. Долг отца придется оплатить сыну. Северные колдуны всесильны. За ослушание накажут безотлагательно.

Первым, кому Михайло показал те свитки, был профессор Феофан Прокопович. Он-то и прикрыл Ломоносова, который обманом поступил в академию. Феофан поручился, что Михайло на самом деле – сын сельского священника. Он же помог ученику осилить латынь – язык языков. Но даже профессор не смог помочь студенту в прочтении странных текстов. Он лишь подсказал, что письмена на свитках похожи на списки средневековых алхимиков.

А посему получалось, что дальнейший путь Ломоносова лежал в Европу, прежде всего в Германию – центр тогдашней науки. Сначала Ломоносов учился в Марбурге, слушал лекции по физике и химии профессора Вольфа. В формулах химии он видел нечто похожее на письмена в свитке. Химия, как известно, дочь алхимии.

Однако когда Михайло рискнул показать те свитки Христиану Вольфу, тот тоже лишь развел руками. Писания напомнили ему рецепт философского камня. «Оставьте это, друг мой. Вам этот труд не по силам», – сказал профессор. Но Ломоносов не мог остановиться.

Он поехал во Фрейбург, где продолжал совершенствоваться в науках, в геологии и горном деле. И делал это столь ретиво, что новый профессор Иоганн Гендель даже пожаловался на буйного ученика в Москву. Однако драка на самом деле, возможно, произошла из-за того, что профессор хотел тайком заглянуть в таинственный кожаный футляр. Или даже похитить его. Да Ломоносов не дал.

Он съехал от профессора, у которого жил, и нашел себе угол в одном небогатом семействе. По одним источникам, главой его была вдова, по другим – к моменту поселения у них Ломоносова ее муж еще был жив. Так или иначе, но дочка хозяев Елизавета-Кристина положила глаз на статного помора. Да и у того губа не дура… В общем, роман получился бурным. И с последствиями. Хозяева тому не обрадовались и выгнали квартиранта, несмотря на то что дочь была беременна.

Ломоносов отправился в трактир и с горя напился, как это водится с русским братом. А по пьянке его забрили в солдаты. Забрали вещи, свиток, а самого поместили в замок под замок. Чтобы не сбежал будущий служивый.

Елизавета узнала об этом, передала суженому в тюрьму кое-какой инструмент. Ломоносов открыл замок, оглушил часового, забрал свиток, перелез через стену и был таков. Вскоре он уж оказался за пределами Германии.

Тем временем на Василия наседали колдуны: «Прочел ли сын письмена?» Отец Ломоносова оборонялся, как мог. Даже предложил магам втрое больше денег, чем получил от них когда-то. Но те только отмахнулись: сведения из свитка для них были важнее.

А чтобы поторопить сына, колдуны заставили Василия сгинуть без вести. А самому Михаилу в тот момент приснился вещий сон. Дескать, корабль, на котором плыл его отец, разбился, а его самого выбросило на необитаемый остров в Белом море. Вернувшись в Петербург, Михайло Ломоносов принялся наводить справки об отце. Ему сообщили, что Василий с рыбачьей артелью вот уже четыре месяца как ушел в море и все еще не возвратился. Тогда Михаил написал, где искать отца. Его тело и в самом деле рыбаки нашли на том самом острове, который указал им его сын.

Михайло Васильевич намек понял: колдуны таким образом давали знать, что им уж надоело ждать. Начиная с 1741 года он работает изо всех сил. Среди его многочисленных научных открытий того времени – исследования, посвященные ртути. Это следы того, как он искал философский камень. А камень тот чудодейственный, как считалось, на многое способен – и свинец в золото превратить, и вечную молодость своему обладателю гарантировать, и кое-что еще…

Странными опытами академика заинтересовались не только на Севере, но и в Петербурге. По городу пошли слухи о странном футляре, который Ломоносов постоянно носил с собой. Вечером на темной улице на него напали двое. Им нужен был свиток. Но справиться с дюжим помором не смогли. Он сам поколотил грабителей. Но задумался: кто на него мог охотиться в столице? Колдуны так грубо не работают… Оказалось, что за свитком охотится сам всесильный Орлов. Сначала он пошел к цели напрямик – подослал грабителей. Но дело не выгорело, и граф отложил повторную операцию до удобного момента.

Ломоносову тем временем оставалось провести лишь несколько экспериментов. Он уже многое почерпнул из того свитка и вот-вот был готов раскрыть тайну философского камня. Но что-то, видимо, ему показалось странным в последнем рецепте. И он в решающем опыте не стал соблюдать меры, указанные в свитке, а соблюл лишь пропорции веществ в микроскопических дозах. И эта предосторожность спасла его. Полученное вещество даровало не жизнь – оно несло смерть. То была взрывчатка невиданной силы. Даже крошка вызвала сильнейший взрыв.

Поскольку Ломоносов жил при академии, где взрывы и пожары были делом привычным, на тот случай никто вроде бы не обратил особого внимания. Но Ломоносов решил не рисковать. Поняв, в чем дело, он сжег и свои записи, и сами свитки. Он знал, чем ему это грозит. Но пути назад уже не было. И вскоре Ломоносову приснился еще один вещий сон: со стола упал календарь и раскрылся на дате – 4 апреля. Михайло Васильевич понял: этого дня ему не пережить. Он и в самом деле скоропостижно умер 4 апреля 1765 года, в возрасте всего 54 лет, хотя славился отменным здоровьем.

«100 великих заблуждений», Станислав Николаевич Зигуненко, 2016г.

Брюсы и стрелецкий полковник Сухарев

Шотландец Вильям Брюс поступил на службу к царю Алексею Михайловичу в середине XVII столетия. Командовал пограничным рейтарским полком, стоявшим на Псковщине. Это место стало родиной его сыновей – Романа и Якова. Выйдя в отставку, получил от казны участок земли за границей Москвы, сразу за земляным валом. Точное место, где расположилась усадьба Брюса-старшего, не известно. По некоторым признакам предполагаю, что на том участке земли, который в конце XVIII века Шереметьев купил у правнучки Романа Брюса. Т.е., там, где ныне институт Склифасовского.

По другую, внутреннюю сторону вала располагалась слобода 2-го стрелецкого полка. Тогда этим полком командовал Сухарев. Два «полкана» были знакомы по ратным делам. Общались, возможно, дружили. Из дальнейшего рассказа можно понять, почему имя полковника Сухарева сохраняется на карте Москвы.

Вид на бывшую слободу 2-го стрелецкого полка. Церковь Живоначальной Троицы была подарена полку царём Алексеем. Этот полк захватил в плен Степана Разина. Но было это при предшественнике Сухарева.

Царевичи Иван и Пётр сидели в кремлевских палатах ни живы, ни мертвы. В этот раз дело обернулось вовсе плохо. Город с утра бурлил. Стрельцы и сердитые горожане окружили Кремль. Казалось, спасения ждать неоткуда.

В царские покои вбежал сухощавый, стройный юноша в рейтарском мундире. Пётр узнал Якова Брюса. Почти одногодки, они вместе забавлялись потешным делом – готовились к будущим сражениям на просторах Преображенского и Измайлова.

- Стрельцы нашего соседа, Сухарева, держат Никольские ворота. От ворот до Лубянки, а там – до Земляного города путь свободен! – сказал рейтар царевичам.

- А ну, шевелись! – крикнул юноша оробевшей царской прислуге и для убедительности покрутил шпагой над головой. Кончик шпаги царапнул по низкому своду комнаты. На плавном изгибе свода осталась глубокая борозда.

Никольская башня Кремля и "царские ворота". Только через них проезжали цари. Дорога от этих ворот до царских огородов за Мещанской слободой находилась в зоне ответственности 2-го стрелецкого полка.

Из кремлевских ворот вылетели два возка. Впереди на лошади скакал рейтар. Сухаревские стрельцы, завидев всадника, разворачивались кругом, спиной к едущим и, громко ругаясь, начинали задирать напирающую толпу. Раздражённые горожане, толкаясь со стрельцами, не обратили внимания на маленький конный поезд. Гнали без остановки до Измайловского дворца. А на следующий день были уже в Троицкой Лавре. Так в 1689 году случился и закончился Четвертый стрелецкий бунт по хронологии М.В. Ломоносова.

Парк «Ораниенбаум»

Проезжали сегодня с семьей мимо парка "Ораниенбаум", что в Ломоносове, недалеко от Питера, и решили заглянуть. Как ни странно, именно в те два часа, что мы гуляли, тучи сделали перерыв + как оказалось, что после 18:00 вход бесплатный.

Удалось сделать пару хороших снимков и в голове подумалось, что наверно и тогда, лет 200-300 назад, кто то здесь тоже восхищался этими "скалистыми" облаками на фоне своего имения и гулял по дорожкам под теплыми лучами солнца.