4 мая длиною в жизнь. Татьяна Самойлова

ДЕТСТВО И ЮНОСТЬ:

Татьяна Евгеньевна Самойлова появилась на свет 4 мая 1934 года в Ленинграде в интеллигентной семье. Ее мама Зинаида Левина работала инженером, а отец, прекрасный советский актер Евгений Самойлов, служил в театре. Но через три года после рождения Таня с родителями переехала в столицу.

Родители девочки были весьма занятые люди. Мать пропадала в НИИ, отец был плотно загружен работой в театре и кино. Самойлов постоянно брал девочку с собой в театр, можно сказать, что она буквально выросла за кулисами. Уже тогда Татьяна точно знала, что не будет никем иным, кроме артистки.

Хотя девочка имела все шансы стать прекрасной балериной. Она с успехом окончила балетную студию. В молодости сама Майя Плисецкая приглашала Самойлову продолжать учиться в балетной школе при Большом театре. Но Татьяна была нацелена лишь на актерство.

Отец поддерживал ее выбор, однако отказался использовать свои связи, чтобы помочь дочери сдать вступительные экзамены. В 1953 году девушка самостоятельно, без помощи знаменитого отца, поступает в Щукинское театральное училище.

ФИЛЬМЫ:

Кинематографическая биография Самойловой началась после второго курса, в 55-м, когда она снялась в фильме «Мексиканец», в основу которого лег сюжет рассказа писателя Джека Лондона.

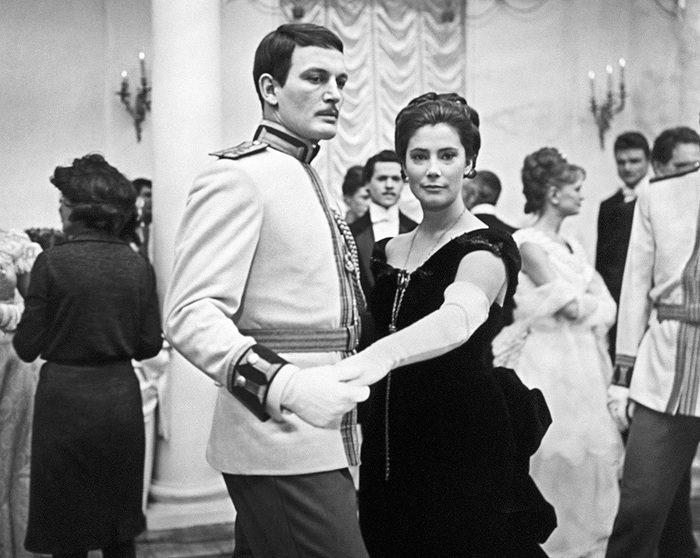

Роль, ставшую звездной, и определившую всю ее жизнь, Татьяна сыграла после выпуска из театрального. Это была Вероника, главная героиня картины «Летят журавли». Таня Самойлова была единственной в своем роде, ведь никому из отечественных актеров не довелось стать легендой, едва получив диплом вуза. Режиссером картины стал Михаил Калатозов, который сумел снять не только шедевр отечественного кино, но и самую лучшую ленту о войне.

Все трудности съемок остались за кадром, и почти никто из зрителей и поклонников актрисы не знает, какой ценой досталась ей эта слава. Когда была отснята большая часть материала, вдруг обнаружилось, что у Татьяны туберкулез. Она почти задыхалась, постоянно была на инъекциях, но не бросала работу. Она не выходила со съемочной площадки шесть месяцев, не брала выходные. Рабочий день начинался рано утром и заканчивался иногда за полночь.

Сказать, что картина пользовалась оглушительным успехом, это ничего не сказать. Ее показывали во всех кинотеатрах, она не сходила с экранов многие месяцы. Руководство страны выступило с критикой сюжета, ведь это было совсем не по-советски изменить любимому, который воевал на фронте, причем с лучшим другом. Это противоречило советским моральным устоям, и картина была жестко раскритикована. Особенно рьяно за нее взялись, когда увидели негативное отношение Никиты Хрущева.

Но прошел всего год, картину представили на Каннском фестивале, и она взлетела на пик популярности. В 1958-м ее наградили «Золотой пальмовой ветвью», а Самойлова удостоилась премии «Апельсиновое дерево» и диплома, как исполнительница лучшей женской роли.

Самойлова первый раз попала за границу, и была просто потрясена увиденным. Она купалась в роскоши и внимании публики, но звездной болезнью не заболела. Своих зарубежных коллег она воспринимала как равных, и без стеснения общалась со звездами.

Успех был феноменальным, казалось, после этого молодую актрису начнут рвать на части режиссеры, предлагая ей новые роли в своих проектах. Но все получилось с точностью до наоборот – в ее творчестве наступила тишина. Прошло четыре года, и за этот период вышло только два фильма с ее участием. Но о ней прекрасно помнили западные режиссеры. В 1961-м актриса получила приглашение от румынского режиссера Михая Семеша, который начал съемки фильма «Альба Регия». Татьяне предстояло стать разведчицей.

И опять перерыв, который продлился до 1964-го. И опять приглашение не от своих, а от зарубежных режиссеров. Ее позвали сниматься в картине «Они шли на Восток» итальянского режиссера Джузеппе де Сантиса, который пригласил советскую красавицу на роль второго плана. Она попала на одну съемочную площадку с Софи Лорен, которая играла главную героиню, и выглядела не хуже, а в некоторых моментах даже превосходила мастерством знаменитую актрису.

Эта работа актрисы была вознаграждена щедрым гонораром. Самойлова вернулась в Союз на иномарке, привезла приличный гардероб и деньги. После этого отношение к актрисе стало недоброжелательным. У нее появились завистники, о ней ходили разные слухи, а у чиновников она откровенно попала в «черный» список.

Ей предложили работу только в 1967-м. И снова гениальная работа, и гениальная роль. Татьяна стала Анной Карениной в картине режиссера Александра Зархи. Драма прошла с большим успехом, который можно сравнить разве что со славой фильма «Война и мир», снятого Сергеем Бондарчуком.

После выхода картины Самойлова была уверена, что на этот раз она не останется забытой, и ее забросают предложениями все режиссеры. И снова все повторилось, ее забыли. Татьяна получает незначительные роли, иногда даже эпизоды. Ее звали в Голливуд, и если бы Самойлова приняла это приглашение, то наверняка ее биография была бы яркой и насыщенной, у нее была бы блестящая карьера, деньги и поклонники.

В середине 70-х карьера Самойловой в кинематографе практически закончилась. Более двух десятков лет ее не видно было на экране, и только в конце 90-х ее пригласили сниматься в ленте «24 часа». Спустя четыре года актриса засветилась в фильмах «Московская сага» и «Сен-Жермен», да и то в эпизодических ролях. Последней ее работой стала картина «Нирвана», которую зрители увидели в 2008-м. И снова это была незначительная роль второго плана.

ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ:

Первым мужем Татьяны Самойловой был Василий Лановой. Актеры поженились, когда еще были студентами. Бракосочетание состоялось в период, когда Татьяна Евгеньевна снималась в «Мексиканце».

Можно сказать, их разлучила работа. Лановой был постоянно занят на съемках. После шести лет этого «романа на ногах», как его называла Самойлова, пара рассталась. Последней каплей в их отношениях стал подпольный аборт. Татьяна тогда была на пике популярности, мечтала сниматься. А муж хоть и возражал против аборта, но его никогда не было рядом. Да и состояние здоровья актрисы не позволяло родить, как бы ни противился этому супруг.

Этот неудавшийся брак Самойлова переживала очень болезненно. Она долго отвергала предложения многочисленных поклонников, не дававших ей прохода.

Личная жизнь Татьяны Самойловой изменилась в 1958-м. Она вышла замуж за писателя Валерия Осипова. В Париж, где состоялась премьера советско-французской картины «Леон Гаррос ищет друга», Самойлова приехала вместе с Осиповым. Позже актриса призналась, что это была ее самая большая любовь. Муж боготворил красавицу жену, засыпая телеграммами с признаниями о любви в дни разлуки. Но после 10 лет этот брак закончился. Самойловой было 33 года, она мечтала о ребенке, а родить его от Осипова не могла.

Несмотря на большую любовь, в последние годы второго брака каждый из супругов жил своей жизнью. У Самойловой с 1964-го по 1967-й были отношения с писателем, журналистом, сценаристом и кинорежиссером Соломоном Шульманом.

Осуществить мечту удалось с третьим супругом — режиссером Эдуардом Мошковичем. В этом союзе родился единственный сын актрисы Дмитрий. Но, когда ему было два года, брак рухнул. У Мошковича, по словам Самойловой, было к ней потребительское отношение. Ему хотелось, чтобы супруга и вела хозяйство, и обеспечивала семью. Но любви при этом не было. Когда подрос Дмитрий, он выучился на врача и эмигрировал в США. Там создал семью и остался жить. У Дмитрия родилась дочь. Внучка Самойловой была названа Татьяной в ее честь.

СМЕРТЬ:

Никто из мужей не поддерживал актрису в старости. Самойлова получала президентскую надбавку к пенсии и могла бесплатно обедать в центре социальной помощи. Слабое здоровье препятствовало переезду исполнительницы к сыну в США. За семь лет до смерти у артистки оторвался тромб в ноге, что значительно сказалось на ее самочувствии.

Помимо государства, Татьяну Евгеньевну поддерживал фонд «Урга. Территория любви», созданный под началом Никиты Михалкова. Но в социальную помощь не входило душевное тепло, которого на склоне лет актрисе недоставало больше всего.

Татьяны Самойловой не стало 4 мая 2014 года. Она ушла из жизни в день своего 80-летнего юбилея. Карета скорой помощи привезла актрису в Боткинскую больницу с ишемией, ставшей причиной смерти. Состояние Самойловой резко ухудшилось к вечеру. В 23:30 Татьяна Евгеньевна умерла. Похоронили народную артистку России на Новодевичьем кладбище.

P.S : Пишите в коментариях какие ваши любимые актеры, а я поищу для вас интересные факты из жизни любимых звед.

https://pay.cloudtips.ru/p/01d79ae4

Песню Бернеса "Журавли" помните?

Та семья (Газдановых), судьба которой стала образом этой песни (сначала в стихотворении Расула Гамзатова), любезно предоставила мне несколько писем их погибших героев.

Одно из них я публикую

===

От кого: Северо–Осетинская АССР Село Дзуарикау Газданова Асахмета

Кому: Полевая почта 426**

5 апреля 1942 года Газданову Махарбеку

Здравствуй Махарбек!

Пишут тебе, твои мама и папа!

Спасибо за письма, которые ты присылаешь!

Правда в этом году ещё не было ничего, кроме новогодней открытки и записки внутри для школьников твоих, но мы очень ждем! В школу передали твою историю о есауле, там очень обрадовались, некоторые девочки даже всплакнули, вспомнив тебя ... очень они скучают по тебе и твоим урокам, очень! И мы тоже очень скучаем, письма твои храним бережно и перечитываем часто!

Магомед и Хаджисмел защищают Севастополь!

Знаем, что они не сдадут город врагу!

Хасанбек, младший наш, написал одно письмо из Украины, где-то возле ДНЕПРОГЭСа оборонялась их часть, помнишь, наверное, как строили его всем народом! Даже отец твой, Асахмет, получил там грамоту за ударное строительство! Вот теперь наш сын не дает врагу захватить народное! Но правда, больше от него ничего не было. Волнуемся.

Шамиль наш служит в минометном полку, передает весточки и консервы, так как воюет на Кубани, где-то рядом с Дзарахметом. Созирико последнее письмо написал с учебки.

Вот уже как полгода не пишет. Не случилось бы чего с ним.

Переживаем за вас всех. Почтальона ждём каждый день. Работы у него много.

Ушли на фронт уже почти триста мужчин и мальчиков из нашего села.

Да, не обижайся на меня, вы от нас уходите на войну мальчиками, а становитесь мужчинами.

Так всегда было. И так всегда будет!

Пока мальчик не покинет родовое гнездо – не стать ему мужчиной.

Как те дикие перелетные птицы–гуси, какие в начале апреля вернулись к нам в Осетию. Я одного присмотрела, с пятнышком на шее. В том году, когда вы ушли на фронт, он юным совсем гусенком был, только родился и стал на крыло. А сейчас уже вернулся из теплых стран, и гнездо вьет. Надеюсь и вы мои мальчики вернетесь мужчинами!

Совьете свои гнезда, и порадуете меня, старую, внуками и правнуками ...

Как говорят наши старейшины, – храбрость – инструмент высечения своей судьбы!

Будьте храбрыми и бесстрашными!

Будьте воинами!

Пиши нам!

На этом заканчиваем своё письмо.

Пиши сынок, ждем!

Твои родители.

5 апреля 1942 года.

P.S. А вместо тебя, в школе, преподавателями работают все наши женщины, по очереди, после основной работы. А работаем мы сейчас много! Единственной постоянной учительницей у нас с 1936 года преподает Маслова Клавдия Николаевна. Мужчин почти нет, старики одни, да иногда раненые, после госпиталя заскакивают на денек–другой.

Но твоя цитата, которую ты написал на большом кумаче:

«Невежды презирают всё научное, необразованные этим восхищаются, мудрые наукой пользуются», и повесил над входом в школу, продолжает вдохновлять и учителей, и учеников!

Ну и на прощание хочу сказать тебе, что надо быть в жизни мужчиной и хорошим человеком, надо, но никогда не трать время, пытаясь доказать это.

Никогда!

И самое главное, чтобы у тебя рядом всегда был верный друг!

==========

Газданов Махарбек погиб (пропал без вести) в ночь с 31.12.41 на 01.01.42 г. и не смог прочитать это письмо...

Все эти письма стали основой моего военного романа Летят Лебеди.

Тем, кто захочет их прочитать полностью, пишите и я вышлю в ответ электронную книгу совершенно безвозмездно. weretelnikow@bk.ru

Жду!

===

Женственность в советском кино

Впервые посмотрел "Летят журавли".

Топ-3 самых притягательных героинь советского экрана: Татьяна Самойлова в "Журавлях", Жанна Прохоренко в "Балладе о солдате", Евгения Симонова в "Афоне". Места распределять не буду. Эталонная, затягивающая, вечная женственность.

Что-то с возрастом сладострастие обостряется. "И цыплёночку".

История одной фотографии. Газдановы

Северная Осетия.

Маленькая, но очень гордая республика, которая всегда гордилась своими сынами. Село Дзуарикау. Вся мужская часть села ушла на фронт – почти триста мужчин.

В семье Газдановых, которые жили в этом селе, было семеро сыновей – на фронт ушли все.

Первый, самый старший, Махарбек, погиб в 1941 году, в контрнаступлении под Москвой.

Последнее письмо пришло от него 5 декабря. Этот день в России празднуется, как день великого подвига – День Воинской Славы... Надломили тогда хребет фашистам...

В тот день, когда принесли первую похоронку в дом Газдановых, его мама Тасо стала полностью седой...

Город–Герой Севастополь обороняли два сына из семьи Газдановых. Погибли они один за другим. Почтальон очень долго не решался постучать и просто сидел перед домом Газдановых, сидел и молчал. Мама Тасо вышла сама. И, когда почтальон Алибек достал вторую похоронку, на Хаджисмела, у матери отказало зрение – она вмиг ослепла, почтальон это не понял и, когда он достал из почтовой сумки третью похоронку, то мама Тасо спросила, что ты мне даешь в руки, Алибек, письмо?

Алибек ответил, что это похоронка на её третьего мальчика, Магомета...

Взяв похоронку в руки, она сжала до судороги серый конверт и осела на землю... мама Тасо умерла. Так её и похоронили с извещением о смерти третьего сына Магомета Газданова в руке.

Четвертую, пятую и шестую похоронки уже приносили отцу Асахмету Газданову.

Четвёртую – на Дзарахмета Газданова из Новороссийска.

Пятая пришла в виде известия от боевого товарища Созирико Газданова, который сообщил отцу о его смерти при побеге из концлагеря.

Шестая извещала о геройской смерти Шамиля. Пал он на подступах к Германии, когда победа была уже видна. Погиб он в Прибалтике. 9 мая 1945 года вся страна праздновала Победу над нацистской Германией. Праздновал со всем селом и отец Газдановых – Асахмет, надеялся, что жив его последний сын – Хасанбек, правда и писем он не писал, но и похоронка на него не приходила, думали, что ранен он... не знал отец, что пропал без вести ещё в 1941 году...

Но выяснилось это только после Победы. Тимошевский противотанковый ров в Запорожской области был серьезным препятствием на пути у нацистской орды... Там он и остался. Он и ещё тысячи бойцов...

Так вот, в июне 1945 года письмоносец–инвалид, который сам потерял на войне, помимо руки и трёх своих братьев, отказался нести похоронку на последнего, седьмого сына Газдановых – Хасанбека... И тогда старейшины села решили, что они сами должны пойти в дом Газдановых и рассказать ему эту страшную, черную весть... Отец сидел на пороге с единственной внучкой Милой на руках и учил её шитью. Асахмет увидел, как идут к нему старейшины, вместе с почтальоном, и сердце его не выдержало. Он умер, так и не увидев похоронку на своего последнего сына...

Северная Осетия (Алания) небольшая, но богатая на бесстрашных воинов республика.

Так 34 воина–осетина стали Героями Советского Союза, за время Великой Отечественной Войны... и ещё 8 осетин стали Героями, но они призывались не с Осетии... В 1963 году в селе Дзуарикау установили обелиск. На нём было изображено семь стрел, которые олицетворяли детей, улетающих из дома. Название дали позже в честь песни «Журавли», которую написал дагестанский поэт Расул Гамзатов.

Сам поэт много слышал об этой истории и решил приехать из Махачкалы, где он жил и посмотреть на памятник, ну и пообщаться с теми, кто знал его историю из первых уст. Узнал. Гордым кавказским мужчинам не к лицу слезы, но Расул их не смог сдержать. Он плакал, глядя на памятник и слушая рассказ Милы Газдановой...

За некоторое время до этих событий...

Под сильным впечатлением, во время поездки в Японию, он написал стихотворение на своем родном аварском языке.

Его друг Наум Гребнев, перевёл это стихотворение на русский язык.

Я думаю, что этот перевод знаком каждому:

Мне кажется порою, что солдаты,

С кровавых не пришедшие полей,

Не в землю нашу полегли, когда–то,

А превратились в белых журавлей.

Они до сей поры с времён тех дальних

Летят и подают нам голоса.

Не потому ль так часто и печально

Мы замолкаем, глядя в небеса?

Летит, летит по небу клин усталый –

Летит в тумане на исходе дня,

И в том строю есть промежуток малый –

Быть может, это место для меня!

Настанет день, и с журавлиной стаей

Я поплыву в такой же сизой мгле,

Из–под небес по–птичьи окликая

Всех вас, кого оставил на земле.

На фото справа налево: Мама Тасо, Гозекка (супруга Магомета), Папа Асахмет (1940 г.)

Мама Тасо

На фотографии первый памятник братьям Газдановым, надгробная плита с семью стрелами. Установлен силами семьи в 1963 г. И только в 1975 г. к тридцатилетию Победы был установлен памятник с журавлями на том же месте.

Но вы сейчас прочитали и, надеюсь, вспомнили окончательный вариант стихов и песни. Памятник и песня, какое-то время, жили независимо друг от друга, но пришло время объединиться.

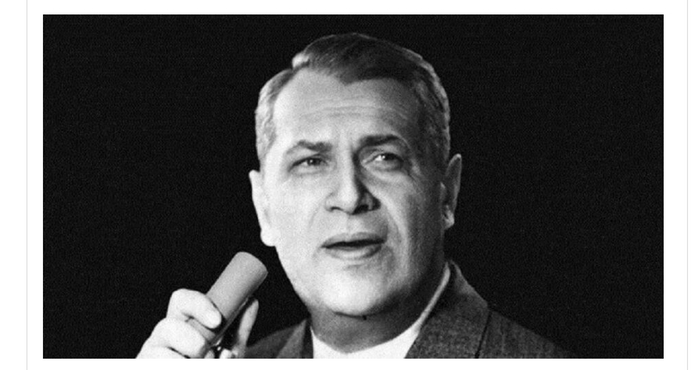

Памятник–обелиск и одноименный стих–песня Расула Гамзатова «Журавли» теперь олицетворяют Память, общую Память нашего народа о Героях, которые смогли отстоять свою землю, смогли переломить хребет нацизму, но не смогли вернуться домой живыми... Это стихотворение, уже на русском языке, попалось Марку Бернесу, и поразило его в самое сердце. Как он сам говорил «легло на душу». Война принесла его семье очень много горя. Марк обратился к своему другу, известному композитору Яну Френкелю, и дал почитать стихотворение. Прочитав, Ян решил написать музыку к этим гениальным стихам.

Но с музыкой у композитора сразу не получилось.

Но об этом позже. Сейчас немного расскажу о нем.

Ян Френкель, был высокого роста. В 1941 году он подделал документы, (стал старше на 5 лет) для того, чтобы поступить в Оренбургское зенитное училище. Окончил его в 1942 году. Принимал участие в боевых действиях, был тяжело ранен и после лечения с 1943 года до конца войны служил во фронтовом театре, играя на рояле, скрипке, аккордеоне.

Следующая история уже уносит нас к переводу этих стихов на русский язык.

Оригинал одной из строчек выглядел так:

– Мне кажется, порою, что джигиты...

Бернес не спал несколько ночей, и, как–то утром попросил заменить слово «джигиты» на «солдаты». С его точки зрения, это слово расширяло границы песни на весь мир.

Далее. В оригинале стихотворения есть такое четверостишие:

«Они летят, свершают путь свой длинный,

И выкликают чьи–то имена

Не потому ли с кличем журавлиным

От века речь аварская сходна?»

Марк Бернес решил его не вставлять в песню по ряду причин, хуже от этого не стало, потому решение было принято. Работа по созданию песни началась. Через два месяца Френкель написал вступительный вокализ. Слушали вместе с Бернесом. Оба расплакались. Вокализ был утвержден. Бернес начал торопить события, потому что был болен раком лёгких. Ну и прослушав музыку он понял, что последний шедевр в его жизни должен получится. Последний, он это знал, так как с его болезнью долго не живут. Слабость и проблемы с передвижением не останавливали его, и 8 июля 1969 года сын отвез его в студию, где Бернес записал песню.

С первого раза.

Без помарок и ошибок.

Так, как она и вошла историю.

После того, как прочитаете эти строки, послушайте ещё раз эту запись, и вы услышите все, абсолютно всё в его голосе, он пел и знал, что жить ему осталось четыре недели, он пел и переживал каждый звук в каждом слове, наполняя глубоким смыслом спетое, потому как сам должен будет превратиться в белого журавля...

Марк Бернес умер 16 августа 1969 года.

Марк Бернес.

В семнадцать лет он сбежал в Москву. Там он несколько дней жил на Курском вокзале, а днём обивал пороги столичных театров, соглашаясь на любую работу. И его взяли в массовку Малого театра. В начале 1933 года он перешёл работать в Театр революции. Женился на Полине Линецкой. Именно она стала прививать Бернесу интерес к литературе, заразила его чтением. Свою главную роль в кино Бернес сыграл во время войны – роль Аркадия Дзюбина в фильме Леонида Лукова «Два бойца» (1943). За исполнение главной роли правительство наградило его орденом Красной Звезды, а жители Одессы присвоили Бернесу звание «Почётный житель города». В 1954 году в семье актёра произошло радостное событие – родилась дочь – Наташа. Однако радость длилась недолго, через два года Полина Семёновна умерла от рака. В июне 1969 года Бернесу был поставлен страшный диагноз – неоперабельный рак лёгких. Артист был обречён. 8 июля 1969 года будучи тяжело больным, артист с одного дубля записал песню «Журавли» Яна Френкеля на стихи Расула Гамзатова в переводе Наума Гребнева. Марк Бернес скончался в субботу 16 августа 1969 года, а в понедельник готовился к выходу Указ о присвоении ему звания «Народный артист СССР». Однако посмертно почётные звания не присваиваются. Похоронен актёр на Новодевичьем кладбище Москвы (участок № 7).

В 1978 году астроном Н. И. Черник назвал его именем одну из малых планет Солнечной системы – 3038 Bernes

---------------

Отрывок из моего военно-исторического романа "Летят Лебеди"

Памятник сегодня

--------

Все фотографии( из семейного альбома) любезно предоставлены семьёй Газдановых.

Мила Газданова по сей час жива и здорова, чему я очень рад.

===========

Спасибо, что дочитали до конца!

Послушайте, пожалуйста эту песню...

А это моя песня, которая посвящена им и всем нашим воинам, кто не вернулся с войны...

Надеюсь, что понравится..