В Красноярском крае в реку Енисей вылилось около 30 тонн дизельного топлива

Теплоход, буксировавший две неуправляемые порожние баржи, получил повреждение, ударившись о пороги. Как сообщил МЧС, произошла расцепка барж и теплохода, теплоход получил пробоину и повреждение рулевого управления, теплоход прибило к берегу, а баржи силами экипажа поставили на якоря.

Введён режим ЧС.

новость тут: https://www.interfax.ru/russia/1030343

Линкор «Бисмарк». Его борьба

Доброго дня (утра, вечера, ночи) читатели! Под моим прошлым постом, посвященному русскому линкору «Двенадцать Апостолов», разгорелся нешуточный спор про линкор второй мировой войны - про линкор «Бисмарк». Если в вкратце, то его назвали бесполезной грудой металла, которую закономерно потопили в первой боевой миссии. И все же я не соглашусь в полной мере с этим утверждением. Хотя корабль и был потоплен в начале своей военной карьеры, но на мой взгляд «Бисмарк» все же был великолепным линкором своего времени, которого погубило в основном стратегическая близорукость и излишняя самоуверенность командования военно-морскими силами Третьего рейха. В данном посте расскажу про строительство корабля, технические характеристики и про его последний бой.

Строительство корабля и его характеристики

Строительство линкора «Бисмарк» стало воплощением амбициозной программы возрождения германского флота после прихода к власти нацистов. Работы начались в глубокой секретности еще в 1932 году, когда немецкие инженеры под кодовым обозначением «линкор F» начали проектирование корабля, нарушающего Версальские ограничения. После денонсации Версальского договора в 1935 году и подписания англо-германского морского соглашения, формально разрешавшего Германии строить корабли водоизмещением до 35 000 тонн, проект был окончательно утвержден 16 ноября 1935 года, хотя реальное водоизмещение закладывалось значительно больше - около 41 700 тонн стандартного и до 50 900 тонн полного, что тщательно скрывалось.

Киль будущего исполина был заложен 1 июля 1936 года на верфи Blohm & Voss в Гамбурге (стапель №509), где работы велись под пристальным вниманием руководства Третьего рейха. Проектом руководил доктор Герман Буркхардт, столкнувшийся с комплексом инженерных вызовов: необходимо было уложиться в ограничения по осадке (не более 10 м для прохода Кильским каналом) и ширине (максимум 36 м из-за размеров доков Вильгельмсхафена), при этом обеспечив кораблю выдающиеся боевые характеристики. Конструкторы выбрали схему с-четырьмя двухорудийными башнями главного калибра вместо трёх- или четырёхорудийных - это упрощало системы подачи боезапаса и повышало живучесть, хотя и увеличивало вес. После долгих споров остановились на 380-мм орудиях SKC/34 вместо первоначально рассматривавшихся 330-мм или 406-мм, так как они лучше соответствовали требованиям баланса между огневой мощью, защитой и водоизмещением . Эти орудия могли посылать 800-кг снаряды на невероятную для того времени дистанцию в 36,5 км. Вспомогательную артиллерию представляли двенадцать 150-мм орудий. ПВО обеспечивали шестнадцать 105-мм универсальных орудий, шестнадцать 37-мм и двадцать 20-мм зенитных автоматов. На борту также базировались четыре разведывательных гидросамолета Arado Ar 196.

Корпус «Бисмарка» стал технологическим прорывом: более 90% соединений выполнили методом электросварки, что позволило сэкономить вес по сравнению с клепаными конструкциями и усилить бронирование. Новаторским решением стал бульб (утолщение) в носовой подводной части, снижавший волновое сопротивление и повышавший скорость. Бронирование, занявшее 44% водоизмещения, включало главный пояс толщиной 320 мм, скосы бронепалубы (110 - 120 мм) и 45-мм противоторпедные переборки, что считалось достаточным для противостояния любым снарядам того времени. Энергетическая установка претерпела изменения: отказавшись от турбоэлектрической схемы и дизелей из-за весовых ограничений и ненадёжности, установили 12 паровых котлов Вагнера и три турбины Blohm & Voss, которые на испытаниях развивали мощность в 150 тыс. 170 л.с., разогнав корабль до 30,12 узла.

Габаритные размеры линкора получились следующими: длина - 251 метр, ширина корпуса - 36 метров, высота (от киля до верхней палубы) - 15 метров.

Торжественный спуск на воду состоялся 14 февраля 1939 года - в День святого Валентина. Церемонию посетил лично Адольф Гитлер, а бутылку шампанского о форштевень разбила Доротея фон Лёвенфельд, внучка «железного канцлера» Отто фон Бисмарка, в честь которого корабль получил имя. После этого начался этап достройки и монтажа оборудования: устанавливались системы управления огнём, радары, зенитные орудия, катапульты для гидросамолётов Arado Ar 196. 24 августа 1940 года корабль официально передали флоту под командование капитана Эрнста Линдеманна, но испытания и доводка продолжались до весны 1941 года, включая пробные стрельбы в Балтийском море. Общая стоимость постройки достигла 196,8 млн. рейхсмарок (ориентировочно 1,275 млрд. современных долларов).

Первый бой - уничтожение «Худа»

После ввода в строй в августе 1940 года и длительных испытаний и доработок, «Бисмарк» получил свою боевую задачу - операцию «Рейнские учения». Целью был прорыв в Атлантический океан для атаки на жизненно важные британские конвои. «Бисмарк» должен был отвлекать на себя силы эскорта, в то время как тяжелый крейсер «Принц Ойген» топил транспорты. 18 мая 1941 года соединение под командованием адмирала Гюнтера Лютьенса вышло из Гдыни. Адмирал настаивал на включении в операцию других крупных кораблей («Тирпиц», «Шарнхорст»), но получил отказ. Фатальной ошибкой стало и то, что «Бисмарк» не пополнил полностью запасы топлива в норвежских заливах, где его 20 мая обнаружила британская авиаразведка.

23 мая немецкую эскадру в Датском проливе засекли британские тяжелые крейсера «Саффолк» и «Норфолк». В короткой перестрелке «Бисмарк» повредил радар «Саффолка», но британцы продолжали следить за ним. Утром 24 мая произошла роковая встреча. На перехват вышли гордость Королевского флота линейный крейсер «Худ» и новейший линкор «Принц Уэльский». Начался легендарный бой в Датском проливе. Около 6 утра, после нескольких залпов, 380-мм снаряд с «Бисмарка» (возможно, с пятого залпа) пробил палубную броню «Худа» и достиг кормового артиллерийского погреба. Чудовищный взрыв разорвал «Худ» пополам. Он исчез под водой за считанные минуты, унеся с собой 1417 жизней - спаслись лишь трое. «Принц Уэльский», получив семь попаданий (три от «Бисмарка», четыре от «Принца Ойгена») и имея технические неполадки в орудиях главного калибра, вынужден был отступить под завесой дыма. Это была величайшая победа Кригсмарине (военно-морское командование Третьего рейха). Но и «Бисмарк» не ушел невредимым: три снаряда с «Принца Уэльского» нанесли критический ущерб. Один снаряд пробил носовую часть ниже ватерлинии, вызвав затопление нескольких отсеков и, что самое главное, потерю около 1000 тонн топлива из носовых цистерн. Другой снаряд вывел из строя котельное отделение №2. Утечка топлива оставляла за кораблем заметный нефтяной след, а снижение скорости и затопление делали прорыв в Брест (Франция) единственной реальной целью.

Последний бой

Лютьенс принял решение отпустить «Принц Ойген» для самостоятельных действий в Атлантике, а «Бисмарк» продолжил путь к французскому побережью, преследуемый британскими кораблями. Потеряв контакт вечером 25 мая, он ненадолго обрел надежду. Однако британская разведка и авиация работали без устали. 26 мая, когда до спасительного Бреста оставалось менее суток пути, его обнаружил гидросамолет «Каталина». Вечером того же дня с британского авианосца «Арк Ройял» взлетели устаревшие, но надежные бипланы-торпедоносцы «Фэри Суордфиш». В условиях сильного волнения и зенитного огня им удалось добиться одного, но рокового попадания. Торпеда поразила кормовую часть «Бисмарка» и заклинила его рули. Несмотря на отчаянные усилия экипажа, корабль потерял управление и начал описывать круги. Судьба гиганта была предрешена.

Утром 27 мая 1941 года к месту сражения подошли главные силы британского флота - линкоры «Кинг Джордж V» и «Родни». Начался последний бой «Бисмарка». Окруженный, лишенный управления и возможности маневрировать, он превратился в неподвижную мишень. Британские линкоры сблизились на дистанцию менее 3 км и методично расстреливали германский корабль. В течение 45 минут «Бисмарк» получил сотни попаданий снарядов всех калибров. Одна за другой были выведены из строя все четыре башни главного калибра. Пожары охватили надстройки, корабль получил сильный крен. Несмотря на катастрофические повреждения и потери среди экипажа, флаг не был спущен. Орудия среднего калибра «Бисмарка» продолжали отстреливаться до последнего. Когда стало ясно, что сопротивление бесполезно, командир корабля капитан Эрнст Линдеманн отдал приказ затопить корабль. Экипаж открыл кингстоны и подорвал подрывные заряды. Около 10:40 линкор «Бисмарк» перевернулся и затонул в водах Северной Атлантики. Из экипажа численностью около 2200 человек британские корабли и подошедшая немецкая подлодка U-74 спасли лишь 115 человек. Адмирал Лютьенс и капитан Линдеманн погибли вместе с кораблем.

Последствия

Гибель «Бисмарка» имела далеко идущие последствия и оставила глубокое наследие. Стратегически она положила конец активному использованию крупных немецких надводных рейдеров в Атлантике. Угроза со стороны линкоров резко снизилась, и Гитлер сосредоточил усилия на подводной войне. Тактически бой в Датском проливе и последующая «охота» наглядно продемонстрировали уязвимость даже самого мощного линкора без авиационного прикрытия от атак с воздуха и превосходство радиолокации и разведки. Роковая торпеда с биплана «Фэри Суордфиш» стала символом наступающей эры авианосцев как главной ударной силы флота, что в полной мере подтвердилось в сражениях на Тихом океане. «Бисмарк» стал легендой - символом немецкой инженерной мысли и военно-морской мощи, но также и символом ее пределов и предрешенной судьбы в войне, которую Германия и развязала.

P.S Подписывайтесь, чтобы всегда быть в курсе интересных обзоров и событий. Ваша поддержка очень важна!

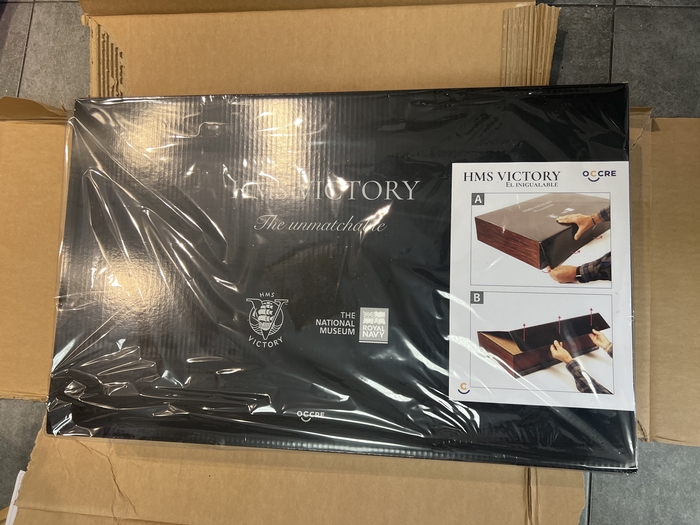

Модель Victory occre1

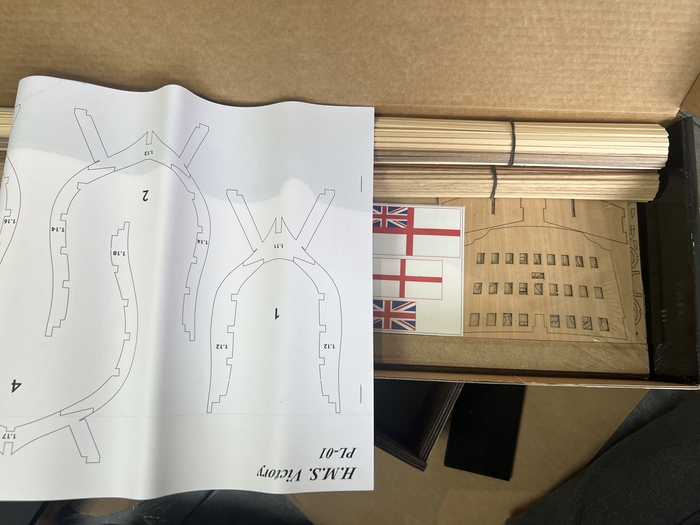

Всем добрый день. Деньги начали жечь карман и параллельно я увидел в продаже Виктори лимитированную модель) Немного подумал и принял решение ее заказать. Если кому интересно, то вот ссылка на производителя https://occre.com/ru/pages/hms-victory

Пока добиваю предыдущую модель (сечение Сантисимы Тринидад), плюс впереди командировка, так что к Виктори планирую преступить недели через три. Поэтому в этом посте только распаковка)

Сам я тот еще рукожоп, поэтому если кому то интересно смотреть на человека, который делает модели красиво, то закрывайте Пикабу и идите на ютуб, там есть полная сборка этой модели)

Сама модель интересна тем, что должна максимально походить на адмиралтейский стиль, но конечно есть вещи, которые в наборе мне не нравятся, напишу о них ниже.

Итак поехали

Огромная коробка весом в 15-16 кг, еле допер ее до дома.

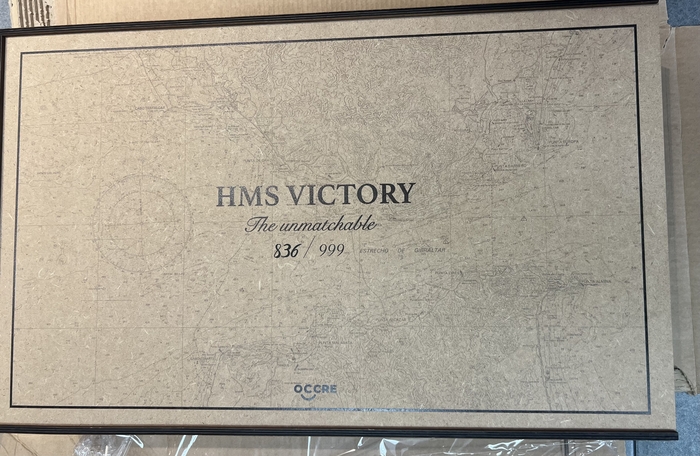

Под картоном классная деревянная коробка с указанием номер. Всего, логично предположить, изготовлено 999 штук.

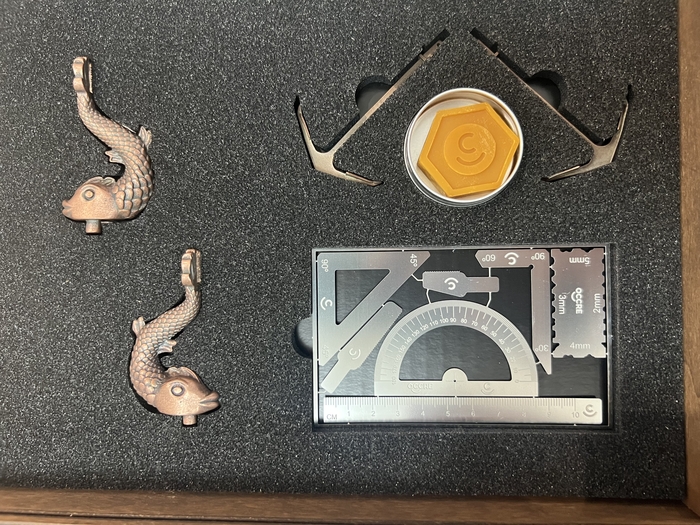

Сразу под крышкой всякие мелочи. Вот тут то, что мне не понравилось, это блоки, которые сделаны как для всех моделей, хотя могли бы изготовить качеством получше. Детали для изготовления рустеров (решеток), которые устанавливают между палуб, для вентиляции и освещения, так же обычного качества, как и для остальных моделей. Так же штурвал металлический, а не деревянный. За такую цену хотелось бы таких мелочей лучшего качества.

Носовая фигура, табличка и монетка.

Опорные конструкции для корабля, якоря, мерительный инструмент и какая-та желтая херота) мерительный инструмент грубоватый, острый, в руках неприятно держать.

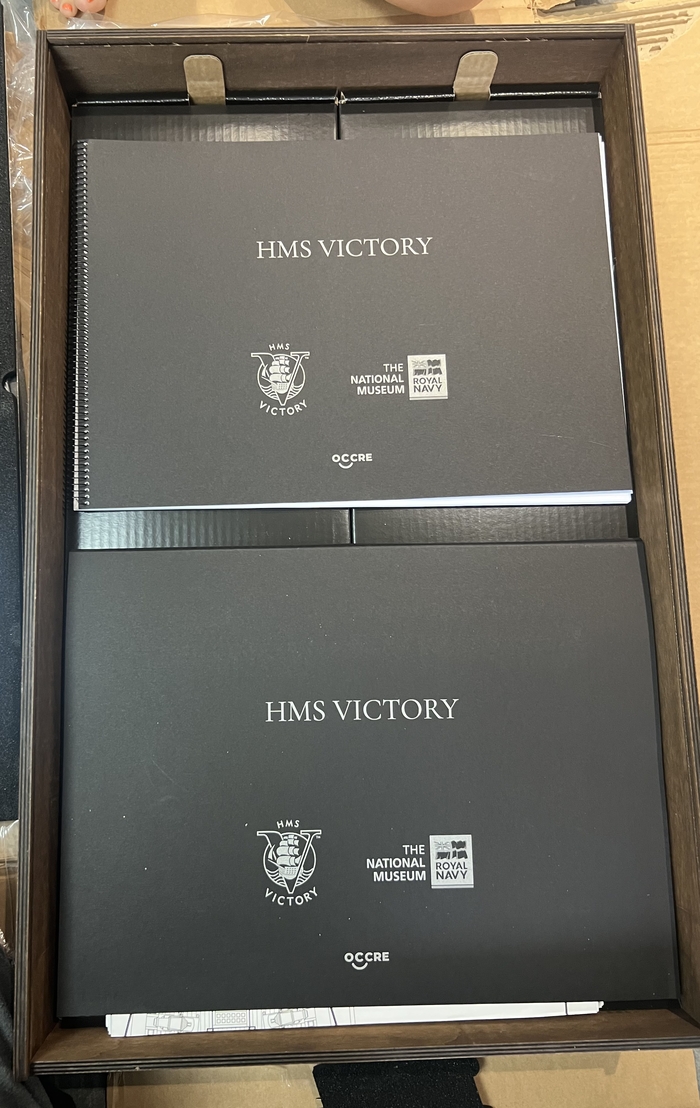

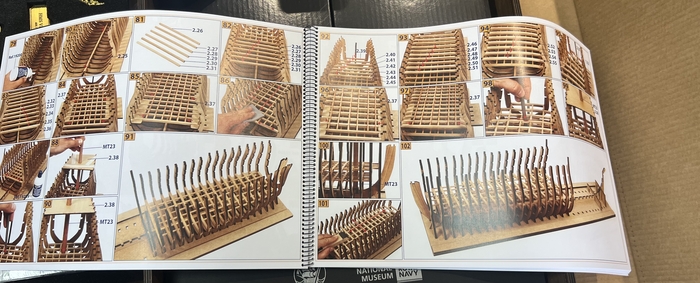

Дальше идет инструкция и чертежи. Инструкцию особо не смотрел, но на первый взгляд довольно подробно.

Две коробки с рейками, деревянными деталями, парусами и нитями для такелажа, нитей очень много.

А вот паруса из обычных наборов, для такого масштаба очень толстые, задроты моделисты делают сами паруса, но поскольку я не такой, то пока не знаю что буду с ними делать.

В общем и целом проект интересный. Буду выкладывать дальнейшую сборку, но все это не быстро)

Morning Midas

Пожар на грузовом судне, перевозившем электромобили, содержащие легковоспламеняющиеся литий-ионные батареи, сгорел у побережья Аляски в среду вечером, более чем через 24 часа после того, как он вспыхнул.

По словам своего менеджера Zodiac Maritime, палуба с электромобилями начала дымить во вторник днем, когда корабль Morning Midas был примерно в 1200 милях от Анкориджа. Экипаж, не сумев сдержать его, отправил предупреждение о бедствии через 15 минут, говорится в заявлении лондонской судоходной компании.

Все 22 члена экипажа покинули 600-футовый корабль на спасательной лодке и были спасены близлежащим коммерческим судном, говорится в заявлении береговой охраны.

Пресс-секретарь береговой охраны заявила, что служба позволит пожару сгореть и наблюдать с безопасного расстояния из-за риска того, что литий-ионные батареи в автомобилях могут взорваться.

Исследовательское судно Chikyu. Путешествие к центру Земли

Глубины Земли скрывают тайны, которые могут перевернуть устоявшиеся представления о планете. Под относительно тонкой корой, куда люди ступают каждый день, лежит могучая мантия — раскалённый, динамичный слой, формирующий вулканы, землетрясения и поверхность континентов. Но добраться до неё сложнее, чем до космоса: даже самые глубокие шахты не достигают коры и мантии.

Именно для этого было создано Chikyu — самое совершенное исследовательское судно в мире. Это не просто корабль, а гигантская буровая платформа, способная проникнуть туда, куда не доходило ни одно сверло. Его миссия — не только проникнуть к мантии, но и раскрыть секреты землетрясений, найти жизнь в кипящих недрах и расшифровать летопись климата, записанную в слоях океанского дна.

Конструкция и технология

Японское научное судно Chikyū («Земля») представляет собой уникальную плавучую лабораторию Его создание открыло новые возможности для изучения сейсмических процессов, глубинной биологии и строения планеты. Судно в высоту 130 метров с буровой вышкой, что сопоставимо с 43-этажным зданием. Его буровая колонна может проникать на глубины 10 000 метров, что превышает высоту Эвереста.

Одна из его ключевых технологий — система динамического позиционирования. Она использует подруливающие устройства и GPS, чтобы удерживать судно точно над точкой бурения, даже в условиях сильных течений и волн. Без этой системы бурение на больших глубинах было бы невозможно

Изучение разлома Нанкай: в поисках ключей к землетрясениям

В рамках проекта Nankai Trough Seismogenic Zone Experiment Chikyū было задействовано для изучения разлома Нанкай. Разлом Нанкай — это одна из самых сейсмически активных зон субдукции в мире, где Филиппинская литосферная плита погружается под Евразийскую. Этот регион расположен к югу от Японии. Он известен своими мощными землетрясениями и цунами, которые неоднократно опустошали побережье страны.

Учёные пробурили несколько скважин в этом регионе, установив датчики непосредственно внутри разлома. Эти приборы фиксируют малейшие изменения давления и деформации пород, что позволяет отслеживать накопление напряжений перед землетрясением. В 2018 году Chikyū извлек образцы пород с глубины более 3000 метров ниже морского дна, обнаружив следы древних подземных толчков. Анализ таких данных помогает понять, как часто происходят катастрофические события и можно ли прогнозировать их заранее.

Разлом Нанкай — один из немногих в мире, где можно зафиксировать на ранней стадии следующее крупное землетрясение с высокой точностью. А данные с Chikyū помогает улучшить системы раннего предупреждения.

Открытие жизни в экстремальных условиях

Научное судно не только изучает землетрясения, но и совершает удивительные биологические открытия. Во время бурения в зоне Нанкайского желоба ученые обнаружили уникальные глубинные микроорганизмы, способные выживать в условиях, которые ранее считались абсолютно непригодными для жизни. Эти удивительные формы жизни были извлечены с глубины 2,5 км ниже морского дна, что с учетом толщи воды составляет 6-7 км от поверхности океана — в среде, куда не проникает солнечный свет, а давление и температура достигают экстремальных значений.

Процесс обнаружения этих микроорганизмов требовал особой тщательности и применения передовых технологий. Сначала проводилось бурение с использованием технологии Riser drilling (с буровой колонной) -– оно применяется для стабильного бурения на больших глубинах. Буровая колонна создаёт замкнутую систему циркуляции бурового раствора, что минимизирует загрязнение проб. Чтобы минимизировать контаминацию проб морской водой или буровым раствором, в процессе бурения использовались специальные трассирующие вещества, которые добавлялись в буровой раствор. Это позволяло отслеживать возможное загрязнение.

Извлеченные керны обрабатывались в ламинарных боксах или чистых комнатах на борту Chikyū, чтобы избежать контаминации микроорганизмами с поверхности или из окружающей среды. Для длительного хранения пробы замораживались при –80 °C или хранились в жидком азоте, чтобы сохранить ДНК и РНК микроорганизмов для последующего анализа. В лабораторных условиях образцы подвергались комплексному анализу: генетическое секвенирование позволило идентифицировать ДНК микроорганизмов; электронная микроскопия визуально подтвердила наличие живых клеток; геохимические анализы помогли понять химические реакции, поддерживающие жизнь в таких экстремальных условиях.

Электронный микроскоп — прибор, позволяющий получать изображение объектов с максимальным увеличением до 1000000 раз. Применяется в электронной микроскопии

Обнаруженные микроорганизмы, относящиеся к археям и бактериям, представляют собой организмы, способные существовать в условиях, смертельных для большинства других форм жизни. Они выживают при температурах до 120°C и давлении, в сотни раз превышающем атмосферное, в полном отсутствии света и в почти полном отсутствии кислорода, а также в условиях очень высокой солёности. Вместо привычного фотосинтеза или использования органического вещества, эти микробы получают энергию через хемосинтез. Механизм хемосинтеза заключается в образовании органических соединений из неорганических за счёт энергии окислительно-восстановительных реакций. Микроорганизмы используют альтернативные источники энергии, такие как метан, сероводород или минералы. Подобные процессы ранее наблюдались в экосистемах гидротермальных источников, но никогда - на таких глубинах в земной коре.

Это открытие имеет фундаментальное значение для науки. Оно не только расширяет представления о пределах жизни на Земле, но и дает новые аргументы в пользу возможности существования жизни на других планетах. Подледные океаны спутников Юпитера и Сатурна — Европы и Энцелада — могут содержать аналогичные экстремальные экосистемы. Кроме того, изучение этих микроорганизмов открывает перспективы для биотехнологий: их уникальные ферменты, устойчивые к экстремальным температурам и давлению, могут найти применение в промышленности, фармацевтике и экологии.

Попытки достичь мантии

Значение мантии для науки трудно переоценить — этот слой составляет около 84% объема Земли, однако до сих пор изучался лишь косвенными методами. Сейсмические волны, анализ вулканических пород и лабораторные эксперименты давали лишь отрывочные сведения. Прямой доступ к мантийному веществу позволит не только точно определить его химический и минеральный состав, но и глубже понять механизмы тектоники плит, природу землетрясений, тепловые процессы в недрах Земли. Особый интерес представляет проверка гипотез о возможной связи гидротермальных процессов на границе коры и мантии с происхождением жизни на нашей планете.

Прежде чем приступить к решающему этапу бурения, ученые провели серию подготовительных работ. В районе Nankai Trough у берегов Японии исследовались зоны субдукции, где одна тектоническая плита погружалась под другую. Не менее важным стал проект IODP Expedition 370, в ходе которого бурильные работы велись в зоне с аномально высоким тепловым потоком — температура здесь достигала 120°C уже на глубине 1,2 км. Эти предварительные исследования позволили отработать ключевые технологии: системы охлаждения, методы стабилизации скважин и методику отбора керновых проб.

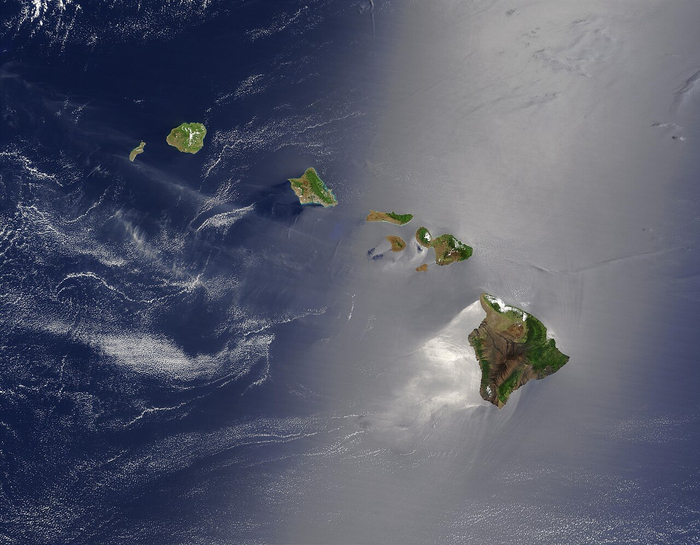

Для решающего этапа бурения планируется выбрать район у Гавайских островов, где, по данным исследований, океаническая кора значительно тоньше — предположительно всего 5–6 км по сравнению с 30–50 км на континентах. Такая особенность может быть связана с расположенной под Гавайями горячей точкой, которая, вероятно, разогревает и истончает земную кору.

Этот район считается привлекательным благодаря своей тектонической стабильности, что теоретически снижает риски при проведении будущих работ. Однако ученые предполагают, что могут столкнуться с экстремальными условиями: на глубине около 6 км температура, по расчетам, может превышать 300°C, а при приближении к мантии — достигать 500°C. Пока эти оценки остаются гипотетическими, и реальные параметры станут известны только в процессе бурения, запланированного к 2030 году.

Для преодоления этих сложностей судно Chikyū оснащено уникальными техническими решениями. Буровые трубы изготовлены из специальных сверхпрочных сплавов, способных выдерживать колоссальные нагрузки. В качестве режущего инструмента применяются алмазные долота, устойчивые к высоким температурам и абразивным породам. Особого внимания заслуживает система динамического позиционирования, которая с помощью подруливающих устройств позволяет точно удерживать судно над точкой бурения даже при сильных океанских течениях. Для защиты чувствительного оборудования от перегрева разработаны специальные гидравлические системы охлаждения.

Но, несмотря на все технологические достижения, перед учеными стояли серьезные вызовы. Экстремальные температуры — первое и главное препятствие. Уже на глубине 6 км электроника и датчики работают на пределе своих возможностей из-за нагрева до 300°C. Не менее сложной проблемой является огромное давление, превышающее 1000 атмосфер на глубине 10 км. Это делает породы пластичными и приводит к самопроизвольному закрытию скважины. Риск обрушения стенок требует постоянного применения специальных укрепляющих растворов.

Достижение мантии станет переломным моментом в геологии, сравнимым по значению с выходом в космос. Прямой доступ к мантийному веществу позволит не только подтвердить или опровергнуть существующие теории о строении планеты, но и может привести к фундаментальным открытиям в области тектоники, вулканологии и даже исследований происхождения жизни.

Значение проекта

Одна из ключевых задач проекта — предупреждение природных катастроф, таких как землетрясения и цунами, которые ежегодно уносят тысячи жизней и наносят колоссальный экономический ущерб.

Chikyū также вносит вклад в развитие геоинженерии и поиск новых технологий для устойчивого будущего. Например, судно исследует газогидраты — кристаллические соединения метана и воды, которые могут стать важным источником энергии в будущем. Другое перспективное направление — изучение глубинных пород для безопасного захоронения углекислого газа, что способствует борьбе с изменением климата. Кроме того, данные о свойствах горных пород на больших глубинах могут привести к созданию новых сверхпрочных материалов.

Исследовательское судно Chikyū — это не просто научный проект, а ключевой инструмент для ответа на фундаментальные вопросы о планете. Он помогает человечеству лучше понимать и предупреждать природные катастрофы, искать новые формы жизни, разрабатывать технологии для устойчивого развития и осваивать ресурсы будущего. Этот проект наглядно демонстрирует, как сочетание фундаментальной науки и передовой инженерии открывает новые горизонты в исследовании Земли и Вселенной.

Материал подготовлен волонтёрской редакцией «Мира Кораблей»