Грибы пошли ЛО

Первая вылазка за грибами.И вот оно. Карельский перешеек.

Большую часть собрали минут за 40. Подосиновиков море

Что привезти с собой из Карелии. Лучшие идеи для сувениров и подарков

Я работаю гидом в Карелии уже шестой год. За это время я «отвез» туда больше 15 000 человек. И знаете, какой самый популярный туристический вопрос? Конечно, «Что привезти с собой из Карелии»!

Сувениры и подарки это не только способ сохранить память о поездке, но и способ познания города, региона, страны, народов. Мы всегда отправляемся в путешествие за чем-то уникальным. За чем-то, что можем узнать, увидеть, почувствовать и попробовать только в этом месте. Поэтому сегодня мы поговорим о самых карельских гостинцах.

Если вам удобнее формат видео, вы можете посмотреть то же самое у меня на YouTube!

Карелия - северный край, и от её суровой природы мы как будто не ждем лакомств. Однако местным кулинарам есть, чем вас удивить! И первый в нашем списке - петту.

Петту - это круглый сухой хлеб. Звучит прозаично? Не спешите с выводами. С чем у вас ассоциируется хвоя? Новый год? А у карел со здоровьем. Северная природа дает человеку не так много возможностей для получения витаминов, а вот требует от здоровья богатырской крепости. Именно поэтому карелы добавляли в петту муку хвойных деревьев, которая богата витамином С, что спасало их от цинги. После выпекания этот хлеб сушили над печью, а перед употреблением размачивали в воде. Сухая форма позволяла хранить петту в течение длительного времени, а также брать с собой на охоту и рыбалку, ведь весил он совсем не много. Петту по праву можно назвать прототипом галет. Первые упоминания о нём встречаются ещё в Новгородских летописях XIV века. А если говорить про вкусовые качества, то во время написания этой статьи я едва успел сфотографировать купленный мной петту, потому что остановиться и перестать его есть было сложно.

Петту.

Но переходим к сладкому. На очереди марюшки. Их название происходит от карельского слова «marju» - ягода. Это блюдо XVIII века считалось праздничным, а готовила его самая старшая женщина в семье, обязательно напевая песни. Помимо необычного и интересного вкуса марюшки могут похвастаться ещё и полезным составом: лесные ягоды (я выбрал с клюквой), мёд, толокно (а это один из самых полезных видов муки!), агар-агар (используемый при производстве диетических продуктов) и лещина.

Марюшки.

А самый экзотический на мой взгляд вкус у нашего следующего сладкого сувенира. Это кеж. На самом деле, кеж это не совсем блюдо, а скорее способ сохранения ягод в меду. Поэтому видов кежа столько же, сколько и ягод в Карелии: есть и с брусникой, и с клюквой, и с малиной, и с морошкой, и с черникой, и даже с вороникой и княженикой. Карелы использовали кеж и как лекарство, ведь помимо лесных ягод и мёда, в его составе есть репа, известная уникальными лечебными свойствами.

Кеж.

Если сладости для вас это нечто несерьезное, то Карелии есть чем порадовать и вас. Для тех, кого не пугают предупреждения Минздрава этот озерный край предлагает карельские бальзамы. Напиток крепкий, от 35 до 45 градусов и включает в свой состав больше четырех десятков трав, кореньев, листьев растений и ягод. При употреблении в чистом виде бальзам не рекомендуется закусывать и запивать, чтобы не перебивать богатое и долгоиграющее послевкусие. Но также распространен способ добавления его в чай или кофе для профилактики простудных заболеваний. А любители барной культуры оценят современное переосмысление традиционных рецептов - бальзамы с доминантным вкусом мяты, вишни и черной смородины.

Но что Карелия предлагает на долгую память? Мы не будем размениваться по мелочам и обратим свой взор на полудрагоценный камень - гранат. Это такой же символ Карелии, как леса и озера. Карелы продавали красивый буро-красный минерал новгородским и московским купцам еще в средние века. И по легенде однажды даже продали шведскому королю под видом рубина, и карельский гранат потом был главным украшением шведской короны! Кстати, в Карелии «водится» самый твердый вид гранатов - альмандин. Местные мастера делают из него подвески, бусы, браслеты и другие украшения и подарки. И, пожалуй, главное достоинство таких изделий в их уникальности. Природа не повторяется, да и каждый мастер работает по-своему, поэтому вы сможете быть уверены, что именно такая красота есть только у вас.

Купленная мной подвязка из карельского граната, изготовленная сортавальским мастером.

И наконец главный символ Карелии, который можно увезти с собой - морошка. Легендарная ягода! И когда кому-то нужно объяснить причины легендарности морошки, я рассказываю следующую историю:

Когда Александр Сергеевич Пушкин умирал после последней дуэли на Черной Речке, его последним желанием было, чтобы жена покормила его моченой морошкой. Об этом мы знаем из записей Владимира Даля, того самого автора словаря Живого Великорусского Языка, он был одним из лечащих врачей Пушкина. То есть, солнце русской поэзии, один из величайших наших соотечественников последнее, что решил получить от земного материального мира - была морошка. Быть в Карелии и не попробовать это чудо северной природы - буквально преступление против русской литературы! Варианты есть на любой вкус - живая ягода, перетертая, перетертая с сахаром, моченая, в сиропе, варенье, морсы, даже мороженое.

Теперь, друзья, вы смело можете ехать в Карелию. Ведь вы точно знаете, какие сувениры будут потом напоминать вам о путешествии и какие подарки расскажут вашим близким о богатствах и красотах этого удивительного северного края.

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Группа в VK: https://m.vk.com/nbrzh

Ставьте лайки, пишите комментарии!

Покатушка Лемболово-Петяярви 20.06.2023

Покатушка в ЛО, карельский перешеек. Глухие лесные дороги и посещение разных интересных мест.

Маршрут для подготовленных катальцев, протяженность 80+ км. Дороги 90% лесные разного качества. Из достопримечательностей которые можно увидеть по дороге: памятник лётчикам на ст.Лемболово https://dzen.ru/a/YQMZjDkcvUIwJvun

Усадьба Кирьясалы.

Братская могила не лесной дороге.

Линия "зубов дракона", противотанковых надолбов.

Пара дотов. Один взорванный, второй в очень хорошем состоянии двухуровневый.

Останки классического пионерского лагеря.

Финское депо и двухуровневые овощехранилища в Мичуринском.

Развалины финской мельницы.

Плотина на р.Волчья близ Петяярви.

Выезжаю электричкой 7-27 с Финляндского вокзала до ст.Лемболово. На месте встретился с товарищем решившим составить компанию.

Местность близ станции изобилует множеством отличных дорожек и известна ежегодным Лемболовским веломарафоном, лыжной трассой. Отчего-то сильно популярна для школьных "походов" и отсюда часто ходят тренироваться туристы на широко известную в узких кругах "поляну дураков". В общем примечательное место.

Дорожек и тропинок там столь много, что постоянно сверяюсь с навигатором. Не то, что б тут можно заблудиться, но удлинить путь запросто )))

Пересекаем трассу "Сортавалла". Прямо недалеко от места выхода с леса есть удобный разрыв в бетонном разделителе. Уходим на съезд в Орехово и после ж/д переезда поворот налево, откуда и начинается глухая часть маршрута. Внимание! Часть дороги с двух сторон имеет таблички "частная территория" и штуки четыре собакенов с лаем атакующих,, но отваливающих от злого окрика. Хотя в прошлую поездку отложил немало кирпичей, когда свора окружила. Неприятно, но не опасно (вопрос с ограничением свободного перемещения по дороге открыт. Самозахват? Надо уточнять, но вроде такое противозаконно. Дорога транзитная)

По этой дороге прямо, до Т образного перекрестка, где надо нам направо.

Вскоре встречается братское захоронение. В эту покатушек мы его пропустили, заболтавшись и проехав мимо. Фото с предыдущего посещения.

Дальше выезжаем на Котовскую дорогу. Она несколько подразбита, ухабиста. В мокрую погоду изобилует лужами и грязью. Вокруг болотистая местность.

Именно тут мы лет десять назад встретили забавный грибомобиль.

Запорожец лишенный всего, кроме лобового стекла и кресла водителя. Даже вместо бензобака была канистра примотаная проволокой )))

По ней проезжает мимо линии "драконьих зубов".

Вскоре разбитая дорога уходит влево. А прямо отличная скоростная дорожка к р.Волчьей.

Фото тоже с предыдущей вылазки.

Отсюда делаем радиалки к ДОТам.

Первый не представляет особого интереса. Заросшая воронка взорванного ДОТа с массивными бетонными обломками.

Зато второй отлично сохранился, чистый и весьма интересный. На нижний уровень мы не полезли, хотя это возможно.

В викимапии указано, что это ДОТ КАУР. Но эта информация вызывает сомнения. И ориентирован не так, как указано в викимапии.

Мостик через р.Волчья восстановлен и цел. Это примерно 50км от Лемболово.

Вскоре мы выходим на грейдер Сосново-Первомайское. По нему примерно 5-6 км и мы опять уходим на лесные дорожки.

Охотничья вышка. Когда-то она стояла у вырубки. И видно с нее было весьма далеко )))

К сожалению некогда совсем глухие дороги теперь используются сельхозтехникой. На заброшенных небольших полях активно заготавливают сено. Увы, это не лучшим образом отразилось дорогах. Местами дороги перемолоты колесами тракторов до песка.

Интересное дерево. Лиственница и клён переплелись в одно дерево. Вообще в этих местах был финский хутор.

Заброшенный ещё во времена СССР пионерский лагерь. Фото с предыдущей вылазки. В этот раз мы не стали уделять ему много времени. (А в прошлый раз я нашел пару кед своего размера ))) В этот раз они так-же лежали на месте )

Отсюда дорога уже становится широкой. В полях грохотала техника. Заготовки сена. На дороге пылили грузовики, к нашему неудовольствию. Но это нам просто не повезло. Обычно тут полное безлюдье.

Вскоре выскочили на отличный асфальт дороги идущей вокруг оз.Мичуринского. Нам налево и прямо-прямо, пересекая дорогу Нагорное-Раздолье. Домчались до магазина в Мичуринском, неподалеку от следующей достопримечательности.

К сожалению финское депо уже не посетить. Оно находится на территории спортивного лагеря и активно разбирается. Дыры в заборе заделали :( А когда-то там были боксы для ремонта вагонов и разворотные круг для паровозов.

На территории Мичуринского сохранилась и платформа станции. Но она низкая, сложена из камня и столь сильно заросла, что обнаружить ее на этот раз мы не смогли. Правда не сильно искали.

Но овощехранилища ещё в доступе. Трасса бывшей ж/д отлично читается. Некогда она вела от Мичуринского в Выборг. На ее части в Мичуринском сделали отличную пешеходную зону.

А другая часть насыпи стала дорогой ведущей к Красногородскому поселению. Вдоль нее можно поискать останки станционных построек.

Овощехранилище двухуровневое. Верхний уровень коридор с засыпными горловинами в полу. Внизу ямы хранения. И выездные ворота. Туда уже не пошли.

Выехали с Мичуринского в сторону озёр. И там наши дороги с товарищем разделились. Он ещё планировал покататься по красивейшим местам вокруг многочисленных озёр. Там организована экотропа. Соорудили мостики, информационные щиты, места для отдыха.

Я же планировал успеть на более раннюю электричку. Эхх... Дела домашние.

Проехал мимо останков финской мельницы. И устроил перекус на оборудованной стоянке экотропы.

Проехал мимо Берестовых озёр. Опять выскочил на трассу "Сортавалла". На ближайшую электричку от Петяярви уже не успевал. Следующая была совсем не скоро. Потому пришлось держать курс в Сосново. Время ещё было. Потому не стал пилить по асфальту. Ну, хоть разведал новый путь ))) Правда опять не вышло посетить плотину и родник на Волчьей.

Конец маршрута уже не фотографировал. Грунтовки-грунтовки. Не очень приятная дорожка вдоль железной дороги. И не ного асфальта по Сосново до станции. Всего вышло около 90+ км.

Трек выкладываю своего товарища. Он финишировал в Петяярви. Правда тоже не посетил плотину.

Решившим воспользоваться маршрутом.

Проезжает на любом типе велосипеда. Мы были на ригидах. Вполне комфортно. В сезон дождей котовская дорога грязновата и 10км могут стать почти пешими.

Брать воды и еды. В Лемболово магазинов нет. До Мичуринского людей вы скорее всего не встретите.

Собаки и частная территория в начале маршрута. (Можно стартовать в Орехово и не попадать на нее вовсе, сразу выйдя на Котовскую дорогу)

Если ехать от Лемболово в Петяярви, то в конце маршрута можно потупить на озёрах. Но выбор электричек будет ограничен.

Если наоборот, то электричек будет большой выбор. Но с искупаться не очень хорошо. Лемболовмкое озеро недалеко Но насчёт купания там, я не знаю удобных мест. (Может есть)

Ехать лучше как можно более ранней электричкой, чтобы было время на посещение интересностей полазать и просто отдохнуть.

Природа самого красивого залива Ладожского озера - Кирьявалахти

Вид на залив Кирьявалахти с Горы Художников.

Совсем недавно я рассказывал вам про самый северный и самый красивый залив Ладожского озера, на берегах которого был написан неофициальный гимн Карелии - песня «Долго будет Карелия снится».

Однако залив Кирьявалахти интересен не только сам по себе. Его окрестности дают возможность прикоснуться к суровой красоте северной природы, услышать звуки леса и раствориться в них.

Папоротники невероятно фотогеничны.

Скалы и ущелья залива - это то, что осталось от жерла древнего вулкана, который находился здесь 2 миллиарда лет назад. Ширина его кратера составляла около 70 километров. Миллионы лет вулкан разрушался под воздействием собственных извержений, землетрясений и ледниковой активности. Всё, что осталось от него, это скальные массивы близ Кирьявалахти поросшие вековыми соснами, осинами и папоротниками.

Цветет Ястребинка лесная (Hieracium murorum).

Насладитесь красотою этого удивительного места, которую я постарался передать вам через фото и видео!

Листья ландыша майского (Convallaria majalis).

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Ставьте лайки, пишите комментарии!

Что посмотреть: «И на камнях растут деревья» (1985)

Жанр: драма, приключения.

Рейтинг на Кинопоиск: 7.7

Фильм совместного производства СССР и Норвегии. С советской стороны режиссером был великий Станислав Ростоцкий, двукратный номинант Оскара (А зори здесь тихие, Белый Бим Черное ухо).

Значительная часть съемок фильма прошла в Карелии, и суровые северные пейзажи - шхеры, сосны, озера и реки - такие же участники фильма, как и актеры. Кстати, еще два «героя» фильма - драккары - были созданы в Карельской столице Петрозаводске, а потом подарены Выборгу. Да, это именно они стоят на берегу большого ковша.

Один из драккаров на фоне района Соломенное (Петрозаводск).

Драккары из "И на камнях растут деревья" на набережной в Выборге.

Помимо потрясающих пейзажей Карелии и Норвегии фильм интересен еще и тем, что снят с удивительной исторической точностью. Быт славянского племени, поселения викингов, одежда, оружие и социальное устройство обществ тысячелетней давности переданы с научной педантичностью. В этом колоссальная заслуга консультанта фильма ученого-медиевиста Арона Гуревича. Именно ему стоит сказать «Спасибо» за отсутствие на буйных головах викингов рогатых шлемов.

Столько викингов, и ни одного рогатого шлема!

Фильм есть на Кинопоиске. Но, если вы хотите смотреть фильм в качестве, лучше делать это на YouTube, на официальном канале Киностудии Горького.

А зрителям Младше 30 посоветую смотреть фильм на скорости 1.25. Кинозануды скажут, что это страшный грех, но все-таки мир и кинематограф радикально изменились за те почти 40 лет, что прошли с момента выхода фильма. Мы привыкли к динамике, быстрой смене картинки, «сериальной» длительности кинопродукта. И в этом смысле снова удобен YouTube, где фильм разделен на две серии, то есть просмотр можно разделить на два вечера.

Цитата, которая больше всего меня зацепила: «У викинга нет дома. Его дом ладья. Его жизнь поход».

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Ставьте лайки, пишите комментарии!

Что значит и как появилось слово "Карелия"?

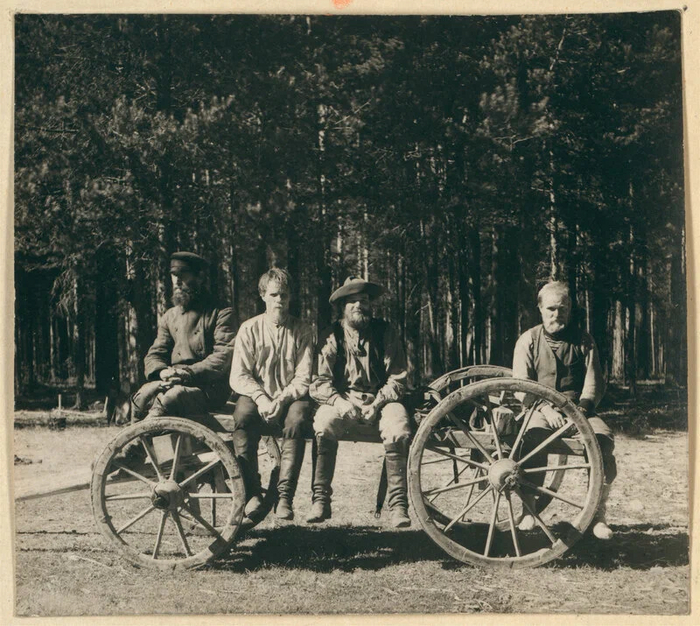

"Типы карел", 1916 г. С. М. Прокудин-Горский.

Вот вы говорите: «Карелия!». Ну, хорошо, не говорите, думаете. А вы знаете, что вообще означает это слово, как вообще оно появилось?

Если сейчас вы поняли, что ничего об этом не знаете, не страшно. Ученые тоже до конца не определились. Но мы с вами рассмотрим все основные теории.

Начнем с истоков, а именно с древних источников. Самое раннее на сегодняшний день письменное упоминание слова похожего на Карелия (в форме «корѣлоу») встречается в новгородской берестяной грамоте номер 590 - 1075 - 1100 годы.

Новгородская берестяная грамота номер 590. Первое письменное упоминание карел.

Также существуют скандинавские источники XII - XIII веков («Деяния данов» и «Сага об Инглингах»), которые рассказывают о событиях VII века и повествуют о поражении легендарного конунга Ивана Широкие Объятия от союзного войска карел и даже его гибели в Кирьялаботнар, что можно перевести как «карельские заливы».

Та же берестяная грамота, что и выше, но в схематичном изображении. Перевод текста: "Литва пошла войной на карел".

А вот на счет происхождения слова Karjala есть три основные версии:

От прото-финского *karja - «скот». Внутри этой же теории высказывается предположение, что это заимствование из прагерманского: *harjaz - «войско, армия». Я не филолог, и лично мне не особо понятно, как «войско» стало обозначать «скот». Предположу, что объединило их то, что и то, и другое обозначают множество шумных лиц. Но это, скорее, шутка. А добавленное к корню *karja окончание -la означает «земля», как Калевала или Похьёла.

Финское слово «kari» переводится как «риф, подводный камень, горная порода», что выглядит убедительной связью, учитывая пейзажи мест, где традиционного селились карелы. От себя добавлю, что в современном эстонском «kari» означает «скот», в литовском «воин», а в исландском (самом близком к древне-скандинавским языке) вообще «чувак». Можете проверить в Google-переводчике. Такие параллели лично мне очень нравятся, пусть и отношусь я к ним, скорее, с юмором.

От балтийского «garia», что могло означать и «лес», и «гора». И, якобы, отсюда название «горные (лесные) люди».

А какой вариант больше нравится вам?

Подписывайтесь на мой канал в Telegram: https://t.me/nbrzh

Идея для путешествия на один день из Петербурга: кирха в Мельниково

Кирха, пусть и выглядит величественно, очень деликатно вписана в ландшафт.

Время на дорогу - около 3.5 часов в обе стороны из Питера⏰

Время на локации - от 30 минут и больше по желанию⏰

Сложность: минимальная🥾

Кому подойдет: любителям архитектуры и конкретно Северного Модерна в его финской вариации (финский национальный романтизм)

Координаты: 60.92330580577545, 29.760612315018886 🗺️

Первую остановку рекомендую сделать у церкви Коневской иконы Божией Матери. Это примерно час и пятнадцать минут пути от Петербурга, в зависимости от точки вашего старта. Очень комфортное место для того, чтобы размяться, решить вопросы санитарного характера и выпить кофе. Открытая территория подворья ухоженная и приятная, заселена милыми котиками. Отмечу, что не стоит попадать сюда в промежутке между 8:00 и 10:30 утра, когда здесь с теми же целями останавливаются туристические автобусы по пути в Карелию. Вряд ли вам будет приятно конкурировать за места в очередях с туристами из трех-четырех 50-местных автобусов. Поверьте гиду, который регулярно останавливает свои автобусы там.

А вот дальше вас ожидает чуть меньше получаса езды по дороге, значительная часть которой старательно и не без успеха имитирует лунную поверхность. Однако это будет компенсировано потрясающими пейзажами севера Ленинградской области, в частности видами озерно-речной системы Вуоксы. Кстати, по пути есть храм Андрея Первозванного на водах, к которому ведет красивый пешеходный мост, но наша дружеская компания далека от религии, поэтому эту точку мы успешно проехали.

Теперь к главной точке нашего маршрута: кирха в Мельниково.

Суровая красота северного модерна.

К сожалению, в Ленобласти (да и в Карелии) уцелело не так много исторических лютеранских кирх. Тем удивительнее случай с кирхами Йозефа Стенбека, которых уцелело сразу три: в Мельниково, в Приморске и в Зеленогорске.

Стенбек для финской архитектуры человек заметный. Интересно, что строил он в основном именно кирхи. Но здесь все легко объяснимо: его отец был священником. Кстати, один из сыновей Стенбека был первым председателем Nokia Corporation. Да, той самой.

Мельниково - название советское. До 1948 года поселок носил имя Ряйсяля. Даже если убрать за скобки поселения эпохи бронзы, люди в этих местах жили давно. Еще в XII - XIV во времена, когда этими землями владела Новгородская Республика, здесь проживали карелы. А вот в XVII веке, когда Карельский перешеек завоевали шведы, сюда начали переселяться финны.

Справочная информация на стенде рядом с кирхой.

Именно тогда здесь появится первая кирха - в 1635 году. Однако она будет сожжена в 1656 году во время русско-шведской войны. В 1663 году было испрошено позволение на строительство второй кирхи, которую заменят на новую в 1763 году. Это деревянное сооружение простоит дольше всех, вплоть до 1910 года, пока в нее не попадет молния, приведшая к пожару.

Тут и начинается история нашей кирхи, уже четвертой по счету на этом месте. Проект доверят уже опытному Йозефу Стенбеку, на счету которого на момент 1911 было уже 22 построенных (и строящихся) лютеранских храма.

Стенбек строил фактически все возможные на тот момент варианты подобных сооружений - деревянные, кирпичные, каменные и из оштукатуренного бетона. Наша кирха - каменная, причем из местного красного гранита. Высота кирхи - 37 метров, ширина - 22.5, длина - 28 метров.

Шпиль, пронзающий небо.

Своеобразие и необычность стиля Стенбека в том, что, используя естественный камень, он при этом отдавал предпочтение блокам одинаковой высоты, упорядочивая структуру облицовки. При этом обработка была грубой, а это сохраняло игру светотени на фасадах и усиливало живописность композиции, а также явно отсылало к средневековым каменным церквям. На мой личный взгляд именно каменные кирхи в наибольшей степени демонстрируют нам архитектурный почерк Стенбека.

Обратная сторона кирхи.

Из интересного, но утраченного: для оформления алтаря была использована картина великого финского художника шведского происхождения Роберта Вильгельма Экмана «Иисус благословляет детей своих», найти которую было почему-то сложнейшей задачей, ради которой пришлось уйти в глубины финского сегмента интернета! Сам Экман лично мне интересен тем, что увлекался Калевала и создал весьма любопытные иллюстрации к ней. Да, кстати, Финляндия тогда была частью Российской Империи, поэтому он отметился еще и тем, что увековечил на холсте открытие Александром II сессии финского парламента.

Картина Роберта Вильгельма Экмана «Иисус благословляет детей своих».

В советское время с 1945 по 1969 годы в здании хранили зерно, что вряд ли могло хорошо сказаться на сохранности внутренних помещений. А в 1969 году передали под Дом Культуры, что все-таки не худшая судьба для религиозных сооружений в Союзе. К слову, дом культуры там располагается до сих пор.

Внутреннее убранство лютеранских кирх, чаще всего, аскетично. Но есть подозрения, что внутри сохранилось немногое.

Сцена дома культуры внутри кирхи.

В завершение порекомендую вам выбирать солнечный день, чтобы в полной мере насладиться игрой светотени на фасадах кирхи, но не огорчаться, если свинцовое небо Ленобласти помешает вам, потому что Северный модерн хорош тем, что его хмурость и мрачность декораций тоже делает интересным!