У нас на утреннике каждый третий ребёнок - Человек-паук, а он, оказывается, вот какой...

Любопытный репортаж из прошлого, в котором по ходу основного сюжета даются оценки персонажам и жанрам кино, которые сегодня являются частью нашей действительности...

Кризис итальянского кино и "жестокий Человек-Паук" | Программа "Время", эфир 24.03.1979 г.

Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

XII ежегодный фестиваль «Из Венеции в Москву»пройдет в киноцентре «Октябрь» с 24 по 28 февраля

Церемония открытия пройдет в праздничной атмосфере премьерного зала «Октября» при участии посла Италии в России Паскуале Терраччано и директора Итальянского Института культуры в Москве Даниэлы Рицци.

Фильмом открытия 24 февраля станет психологическая драма «Порочная связь» со звёздным составом и детективными мотивами.

Параллельно фестиваль стартует в Новосибирске с 24 февраля по 1 марта.

Программа 2021 года собрана из итальянских хитов 77 Венецианского международного кинофестиваля, представленных осенью прошлого года. Традиционная ретроспектива сочетает в себе игровые и документальные проекты, способные перенести зрителя в атмосферу знаменитых итальянских пейзажей разных уголков страны.

Каждый зритель сможет найти на фестивале что-то интересное для себя вне зависимости от возраста и жанровых предпочтений, поскольку тематическая палитра картин отличается разнообразием – авторы предлагают исследовать вопросы любви, проявления человеческой натуры, отношения между людьми и целыми поколениями, влияние исторического наследия на судьбы людей, и даже попытки бегства от прошлого.

Значительная часть программы фестиваля отведена именно игровым проектам. Среди них поэтическое и медитативное расследование «Ассандира», получившее особое упоминание Премии Федерации итальянских киноклубов на 77 Венецианском кинофестивале; лиричная сага о разрушительной силе времени и болезненной трансформации семьи «Сестры Макалузо»; фильм-обладатель премии Sorriso Diverso о преодолении травматичного исторического наследия «Наш отец» c Пьерфранческо Фавино, получившего венецианский Кубок Вольпи за лучшую мужскую роль, а также мистическая история о навязанной встрече с прошлым, принимающим необъяснимую для разума форму «Отпусти меня» с Валерией Голино.

Не останутся без приятных сюрпризов и любители документального кино. Для них команда фестиваля включила в программу такие проекты, как «Правда о “Сладкой жизни”» – документальное погружение в процесс создания одного из величайших в истории фильмов Феллини, метафоричный дневник из жизни Венеции во время пандемии «Молекулы», передающий дух хаоса в человеческих судьбах, и душевный музыкальный фильм-портрет «Паоло Конте» о живой иконе итальянской сцены, собранный из эксклюзивных материалов.

Источник: Пресс-служба КАРО

Фильмы Стефано Соллима

Итальянский режиссер Стефано Соллима известен своими жёсткими криминально-драматическими фильмами и сериалами. Начинал кинокарьеру как оператор, затем снимал телевизионные сериалы. В 2012 году дебютировал в кино.

Все копы - ублюдки / A.C.A.B. - All Cops Are Bastards (2012)

"Адриано молодой новобранец полицейского подразделения по борьбе с массовыми беспорядками в Риме. Его напарниками и учителями станут трое опытных полицейских Негро, Мазинга и Кобра, известные своей жестокостью и нетерпимостью по отношению к нарушителям закона. Вскоре Адриано начинает понимать, что в их привычном методе работы что-то не так".

Субурра / Suburra (2015)

"Субура - известный в античности, как опасный, шумный, сырой и грязный, с множеством торговцев и проституток, район Древнего Рима. И спустя несколько тысячелетий среди великолепного городского пейзажа Рима разыгрываются отвратительные сцены из спектакля под названием жизнь. Гангстер по прозвищу Самурай хочет превратить пригород Рима в новый Лас-Вегас. Все местные криминальные авторитеты согласились работать для достижения общей цели. Но этот мир продлится недолго...".

Убийца - 2. Против всех / Sicario 2: Soldado (2018)

"Обстановка на американо-мексиканской границе накаляется, когда наркокартели начинают переправлять в США террористов. Чтобы дать им отпор федеральный агент Мэтт Грейвер вынужден вновь объединиться с не самым надежным напарником – Алехандро".

НольНольНоль / ZeroZeroZero (2019)

"В Калабрии глава мафиозного клана дон Мину прячется от врагов в подземном бункере и заказывает крупную партию кокаина на 900 млн евро. Дон Мину не знает, что внук Стефано его ненавидит, хочет скормить свиньям и планирует предательство. Между тем в Мехико спецотряд по борьбе с наркотиками проводит операцию, героем которой становится оперативник по кличке Вампиро. Никто не знает, что он работает на местных наркобаронов и должен обеспечить трафик той самой партии для дона Мину".

Гоморра / Gomorra: La serie (2014 - 2019)

"История о людях и судьбах, связанных с жестокой и могущественной неаполитанской преступной организацией. Рассказ о жизни мафиозного клана изнутри, увиденной глазами 30-летнего Чиро, верного помощника крестного отца Пьетро Савастано".

Бернардо Бертолуччи

Бернардо Бертолуччи (16.03.1941- 26.11.2018)

Осенью 1983 года злые киножурналистские языки поговаривали, что Жан-Люк Годар получил своего Золотого льва св.Марка на Венецианском фестивале только благодаря личным симпатиям тогдашнего председателя жюри - Бернардо Бертолуччи, если это, действительно, было так, надо, вероятно, признать исключительное гипнотическое воздействие Бертолуччи на остальных членов международного жюри, вручивших главный приз годаровскому фильму «Имя Кармен». Впрочем, своих симпатий к творчеству Годара и его французских коллег по «новой волне» Бертолуччи не скрывал никогда. В интервью журналу «Премьер» он признался, что вначале своей кинокарьеры был чем-то вроде итальянского кузена «новой волны». Другим авторитетом для Бертолуччи был, бесспорно, Пьер-Паоло Пазолини, чьим ассистентом он работал в самом начале 1960-х, и чью повесть он избрал для экранизации в своём полнометражном дебюте «Костлявая кума» (1962)..

Сын поэта А.Бертолуччи, Бернардо, как и Пазолини, писал стихи, сценарии (в том числе и для известного фильма Серджо Леоне «Однажды на Западе», 1968), часами смотрел фильмы в римской фильмотеке. В 1954-1960 годах, ещё школьником, он снял два любительских фильма, о которых нынче вспоминает с ностальгической улыбкой... Словом, как писал сам режиссер в середине 1960-х, кино стало его «истинным существованием, подобно литературе для поэта или прозаика и живописи для художника». Похоже, сладкий яд "чинема" отравил всё семейство Бертолуччи: продюсером стал старший брат Бернардо - Джованни, сценаристом и режиссером - младший брат Джузеппе. Будучи моложе Бернардо на шесть лет, Джованни, возможно, навеки обречен быть в густой тени своего знаменитого брата: уверен, немного найдется в мире киноманов, способных вспомнить названия хотя бы нескольких из дюжины его фильмов, не лишенных своеобразного шарма и мастерства.

Самое прямое отношение к кино имеет и жена Б.Бертолуччи - режиссер Клер Пиплоу (по происхождению она англичанка) и её брат Марк - сценарист, с которым Бертолуччи сотрудничает в последние годы.

Но вернемся в середину 1960-х, когда на европейские экраны вышел второй фильм Бернардо Бертолуччи «Перед революцией» (1964). На мой взгляд, именно в этой картине режиссера наиболее ярко проявились стилистические влияния «новой волны»: монтажная «нервность» черно-белых кадров, использование скрытой камеры, выхватывающей героя в толпе прохожих и пр. Как говорил впоследствии сам режиссер, картина «Перед революцией» позволила ему вырваться из состояния идеологической идиллии. Вместе с молодым героем фильма он испытывал сомнения по поводу марксистских догм и вместе с ним сохранял ещё определенные иллюзии...

В тревожный для мира 1968 год Бертолуччи экранизировал повесть Федора Достоевского «Двойник», отважно адаптируя её к реалиям Италии конца 1960-x. Самый модный актер итало-французского левого кино тех лет Пьер Клементи («Дневная красавица» Л.Бунюэля, «Каннибалы» Л.Кавани, «Свинарник» П.-П.Пазолини) играл в этом фильме, получившем название «Партнер», в своей фирменной экзальтированной, взвинченной манере. И снова Бертолуччи размышлял о проблемах революции, терроризма и насилия, правда, с более отчетливым акцентом в сторону сексуальных сторон человеческого бытия. Знатокам Достоевского «Партнер», как правило, казался слишком далеким от оригинала. Кинокритики встретили работу Бертолуччи, мягко говоря, не однозначно, массовая аудитория по-прежнему не подозревала о существования будущего лауреата девяти «Оскаров»...

Осознавая низкий кассовый потенциал своих в сущности элитарных фильмов, Бертолуччи снимает «Стратегию паука» (1969) для итальянского телевидения. Увы, телеэкран был не в состоянии передать изысканность цветовых нюансов пастельных «истменовских» тонов фотографии блестящих операторов Витторио Стораро и Франко Ди Джакомо под бессмертную музыку «Риголетто» Джузеппе Верди. Экранизируя повесть Хосе Луиса Борхеса, Бернардо Бертолуччи снова перенес действие в Италию.

… Главный герой «Стратегии паука» пытается выяснить, был ли его погибший во время борьбы с фашизмом отец подлинным героем, или предателем. И по ходу действия фильма становится ясно, что речь здесь идет не о частном случае времен минувшей войны: Бертолуччи подвергает сомнению официозную историографию в целом, с её фигурами умолчания и белыми пятнами, выпрямленными углами и до блеска отполированными шероховатостями...

После «Стратегии паука» в творчестве Бертолуччи наступил переломный момент, о котором он рассказывает так:

- К концу 1960-х передо мной встал вопрос о популярности того, что я делаю. Просто надоело обращаться к пустым залам. Появилось ощущение что в действительности моих фильмов нет. Они не вызывали ни восторга, ни смеха, ни слез, у публики. Тогда, надо признать, многие делали фильмы «антимассовые». И внезапно я понял, что разговаривал и обращался только к самому себе. Бот тогда мне и пришлось признать существование публики.

Экранизация повести Альберто Моравия «Конформист», как мне кажется, стала для Бертолуччи своего рода ступенькой нового отношения к массовому успеху. Бесспорно, по своим философским размышлениям о природе и истоках предательства и конформизма, о фашизме и антифашизме, об эротизме в различных его проявлениях (гомосексуальная и лесбийская линии фильма были, как известно, купированы в российских прокатных копиях 1970-х) «Конформист» был ярким образцом элитарного искусства. Но в отличие от несколько холодноватой, отстраненной манеры повествования, свойственной предыдущим работам Бертолуччи, «Конформист» привлекал зрителей темпераментным развитием действия, эмоциональностью и психологической глубиной актерской игры Жана-Луи Трентиньяна, Стефании Сандрелли и Доминик Санда. Сыграв здесь одну из лучших своих ролей, Трентиньян сумел передать на экране нравственную раздвоенность, обреченную патологичность своего персонажа. Обладая редкой способностью (присущей, к слову, Филиппу Нуаре и Жан-Мариа Волонте) с равной убедительностью играть роли обаятельных положительных героев и пораженных нравственным и/или сексуальным недугом персонаже, Жан-Луи Трентиньян, вне всяких, сомнений, был идеальным кандидатом на главную мужскую роль в следующей картине Бертолуччи «Последнее танго в Париже» (1972). К сожалению, актер по-видимому, в какой-то момент смущенный эпатажностью некоторых сцен, отклонил предложение режиссера, о чем ныне искренне сожалеет, считая тогдашнее решение главной ошибкой своей успешной карьеры.

Как известно, главная роль в «Последнем танго…» досталась в итоге Марлону Брандо, который сыграл её с потрясающим трагизмом и пластическим совершенством.

Ах, «Танго...», «Танго...»! Каким недоступно-запретным плодом было оно для всех российских киноманов 1970-х, коим не светило оказаться в закордонной турпоездке и в уютных залах Госфильмофонда и Госкино (где, впрочем, для просмотра такого рода картин и кинематографистам требовалось высочайшее соизволение киношного начальства)! Только и оставалось, что облизываться, читая подробное описание сюжета фильма в эмоциональной статье мэтра кинематографии Евгения Габриловича, посмотревшего «Последнее танго...» во время своей поездки на Каннский фестиваль, и иронически хмыкать, просматривая заметки официозных киновояжеров тех лет, обвинявших Бертолуччи во всех смертных грехах. Итальянские коммунисты, помнится, были помягче («Пусть это «Танго...» будет последним неверным шагом в творчестве нашего товарища и друга»).

Ханжи и идеологи тех лет видели в фильме Бертолуччи чуть ли не пропаганду порнографии и оплошную безнравственность, тогда как на самом деле это была драма краха человеческой личности, пытающейся «на последнем дыхании» зацепиться за жизнь с помощью импульсивной страсти, круто замешанной на садомазохизме и эпатаже. Страсть в фильме Бертолуччи была сексуальной схваткой, поединком стареющего американца Пола (Марлон Брандо) и эмансипированной французской студентки (Мария Шнайдер). Быть может, Сергей Кудрявцев несколько увлекся, трактуя «Танго…» в возвышенном духе античных трагедий («Это подлинная трагедия о несбыточности идеала, о недоступности абсолютной гармонии, о бесконечном поиске истины человеческого существования». Цит по: Кудрявцев С.В. 500 фильмов. М., 1991. С. 256). Классическая трагедия предполагает все-таки иной масштаб и значительность главных героев - однако созданный на экране мир поистине драматичен и отражает глубокие социальные метаморфозы, произошедшие после парижского мая и августовской Праги 1968 года.

«Последнее танго в Париже» - классический образец кинематографа, с двойным дном. Какой-нибудь «электротехник Жан» вполне мог получать удовольствие от смелых по тем временам эротических сцен, ничуть не вникая в философские глубины или стилистические особенности фильма. Студент Сорбонны имел все возможности выстраивать замысловатые трактовки авторской концепции картины. А «синематечные крысы», знакомые с Годаром, Антониони и авангардными лентами «протеста», наслаждались многочисленными намеками, парафразами, рафинированными цитатами (чего стоит один персонаж, сыгранный любимцем Годара и Трюффо Жаном-Пьером Лео!), замечательной работой оператора Витторио Сторраро.

Спустя четыре года Бернарде Бертолуччи снова удивил своих поклонников: вместо вполне камерных психологических драм он поставил многофигурную почти шестичасовую сагу «Двадцатый век» («1900») с участием звезд американского, французского и итальянского кино Роберта Де Ниро, Жepapa Депардье, Берта Ланкаетера, Доналда Сатэрлэнда, Доминик Санда, Стефании Сандрелли. В своё время иным критикам картина показалась промаркситским социальным обличением несправедливого строя. Между тем, пересматривая сейчас «Двадцатый век», нельзя не заметить авторской иронии по поводу политических устремлений обаятельных персонажей Сандрелли и Депардье. Притчеобразная история двух ровесников - приятелей, один из которых - бедняк (Депардье), а другой - сын хозяина имения (Де Ниро) - навевает мысли о человеческой судьбе, его миссии, невозможности обретения счастья и любовной идиллии. Вопреки «культовым» теориям о классовой борьбе Бернардо Бертолуччи рассказал историю не о неких непримиримых представителях враждебных классов, а о мужской дружбе, которая вопреки всем барьерам, войнам, партиям и бунтам проходит через спираль времени - с её катаклизмами, любовными приключениями, войнами и звездным небом над головой...

Несмотря на свою демократическую ангажированность «Двадцатый век» так и не появился на российских экранах 1970-х, и думаю, в отличие от «Последнего танго в Париже» не из-за сексуальной эпатажности («нежелательные» эротические моменты можно было вырезать, как это и было сделано с «Конформистом»), а именно из-за отсутствия почтения к «самому передовому в мире учению». С другой стороны закупочная комиссия избавила Бертолуччи от дополнительных волнений по поводу судьбы его детища в кинозалах от Москвы до самых до окраин. Ибо вот уже не один год от киномана к киноману передаётся леденящая душу и обрастающая самыми невероятными подробностями история о том, как во время одного из Московских фестивалей Бертолуччи не нашел ничего лучшего, как заглянуть на огонек обычного столичного кинотеатра - посмотреть, как принимают простые русские зрители его «Конформиста», да чуть в обморок не упал от лицезрения мутной черно-белой копии своей уникальной по цвету работы, сокращенной минут на 40-50, да ещё и перемонтированной в угоду вкусам тогдашних советских киночиновников...

Через три года после «Двадцатого века» Бертолуччи возвратился к относительно малобюджетному кинематограф в эротической психологической драме «Луна» (1979), затрагивающей болезненную тему инцеста. В начале 1980-х на экраны Европы вышла его картина «Трагедия смешного человека» (1981), где он попытался в частном случае из жизни семьи промышленника разглядеть конфликты и проблемы Италии, в которой похищения и террористические акты различных «бригад», кланов, «пролетарских борцов» и прочих сторонников насилия всё ещё продолжали будоражить общество, хотя уже и миновали свой пик 1970-х.

После 1981 года Бертолуччи замолчал на целых шесть лет. Очевидно, понимая, что «Трагедия смешного человека» не принесла ему художественной удачи, он пытался найти для себя новые темы, иные подходы к материалу. Так появился грандиозный замысел «Последнего императора» (1987): масштабной фрески из китайской истории XX века. Судьба последнего императора Китая из роскошного дворца попавшего в сибирский лагерь, прошедшего «перевоспитание» приснопамятной «культурной революции» 1960-х и скончавшегося в тиши и забвении, дала повод для экранного воплощения излюбленных философских тем Бертолуччи, связанных с предначертанностью и переменчивостью человеческих судеб, с цикличностью хода истории, с недостижимостью идеала...

Окрыленный «оскарным» дождем, омывшим «Последнего императора», Бернардо Бертолуччи вновь устремляет свой взор на загадочный и таинственный Восток, его психологическая драма «Под покровом небес» (1990) с Джоном Малковичем и Деброй Уинтер в главных ролях помимо традиционного для режиссера анализа сложных взаимоотношений между Мужчиной и Женщиной, Любовью и Страстью, Судьбой и Смертью, Насилием и Мазохизмом обращалась к проблеме столкновения двух цивилизаций, европейского и восточного менталитетов, обреченных на вечное непонимание и отчуждение...

Фантастическая по цвету фотография Витторио Сторраро превратила камерную историю трех европейцев, путешествующих по Северной Африке «в поясках утраченного времени», в масштабную симфонию с грандиозными пустынными пейзажами, багрово-тревожными закатами, дивной синью раскаленного неба, песчаным маревом барханов... Плюс удивительно объёмный, насыщенный тонкими штрихами шумовых нюансов звук...

Как горячий поклонник этой картины Бертолуччи, я был, признаться, удивлен более чем сдержанному её приёму в Америке. Наверное, после «Императора» от Бертолуччи ждали ещё одного суперколосса с бюджетом в несколько десятков миллионов долларов. «Под покровом небес» показался американцам слишком европейским фильмом.

Скорое всего, это не прошло для Бертолуччи незамеченным: в завершающем «восточную» трилогию фильме «Маленький Будда» (1993) он резко усилил зрелищность изображения (использовав сложные спецэффекты) и постарался сделать философию более доступной для массовой аудитории. Даже в самом названии фильма заложен намек на отсутствие претензий по поводу всестороннего и полного знания, буддизма.

- Я ведь боялся этого сюжета, - признался Бертолуччи в одном из интервью. - Фильм стал для меня наиболее трудным. Трудным ещё и потому, что хотелось сделать его доступным детям. Буддисты говорили мне: «Как можно называть «маленьким» Будду, который так велик? Это оскорбление!». Тогда я пошел к Далай-ламе. Он сказал мне, что в каждом из нас есть маленький Будда. Я остался доволен столь красивой фразой. Это ведь, ко всему прочему, означает, что все мы потенциальные Будды. Я был восхищен, насколько велика сила сострадания Будды, его радость от жизни, духовная глубина. Я почувствовал в нем огромный заряд доброты и милосердия... В фильме для меня много нового. Мои предыдущие картины основывались на конфликтах, на агрессивности персонажей. Тогда как здесь есть желание безмятежности...

Итак, трилогия Бернардо Бертолуччи завершена, теперь он снова перед выбором, и думаю, вряд ли кто-то, кроме него самого сможет сказать, каким будет этот нелегкий выбор мастера, возвращающегося из десятилетнего путешествия по заморским странам, но гордящегося, что даже на Луне он всё равно остался бы итальянцем...

© Александр Федоров, 1994

Впервые опубликовано в журнале «Видео-Асс Premiere» (Москва):

Федоров А.В. Бернардо Бертолуччи // Видео-Асс Premiere. 1994. N 24. С.25-31.

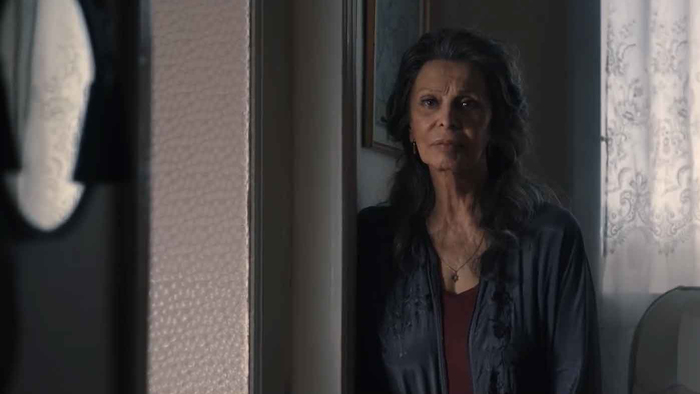

Легендарная Софи Лорен возвращается!

И даже в свои ... свои вечные 18, она, кажется, вновь полна сил и энергии исполнять серьезные драматические роли!

Невероятно, но первые роли она исполнила еще в далеком 1950м! И, таким образом, за 70-летнюю кинокарьеру ее фильмография насчитывает почти сто ролей!

Софи награждали в Каннах, в Венеции, в Берлине, не раз вручали Золотой Глобус, а также дважды отметили Оскаром: за лучшую женскую роль в 62м и за вклад в кино в 91м! Последнюю статуэтку вручали с формулировкой «за карьеру, богатую запоминающимися ролями, придавшими нетускнеющий блеск кинематографу».

Особняком для нашего зрителя в ее фильмографии стоит фильм "Подсолнухи", который снимали совместно 3 страны: Италия, Франция и СССР. По сюжету, итальянка Джованна отправляется на поиски своего возлюбленного в СССР.

Ведь именно где-то там он пропал незадолго до окончания второй мировой войны. Впрочем, Джованну будет поджидать сюрприз: ее Антонио не только жив, но и завел здесь уже другую семью! Съемки картины проходили частично в Украине, в Полтавской области, где старожилы до сих вспоминают о съемках фильма!

Старший сын Софи - Карло, который родился тогда буквально за два года до съемок фильма "Подсолнухи", тоже сыграл эпизодическую роль.

Кстати, в самой Полтаве возникла инициатива поставить легендарной актрисе памятник.

Что думает об этом сама Софи Лорен - мы спросили у нее лично, ответ смотрите в видео-интервью ниже.

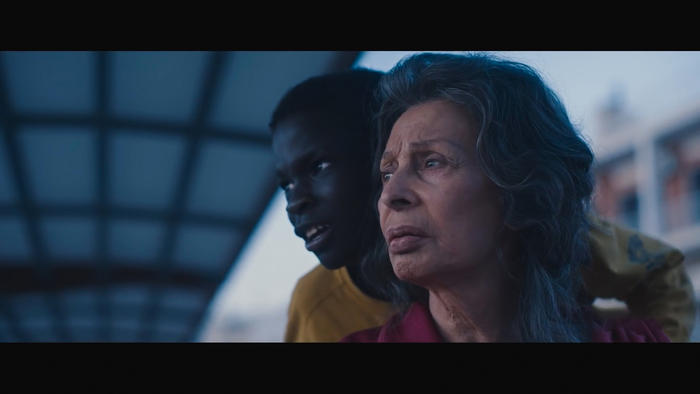

А недавно вышла новая картина с ее участием «Вся жизнь впереди». Все понимают, что Софи Лорен сыграла там лишь потому, что режиссером картины стал ее младший сын Эдоардо Понти, однако это вовсе не отменяет тот факт, что одна из легендарных актрис по-прежнему продолжает свою поистине фантастическую карьеру!

В фильме "Вся жизнь впереди" актриса исполнила роль пожилой итальянской еврейки - мадам Розы, которая пережила Освенцим и теперь заботится о детях проституток в своём приюте.

Однако, с появлением нового воспитанника появляются и новые проблемы! Впрочем, необычному дуэту пожилой итальянки и маленькому чернокожему мальчику суждено не только пройти все испытания, но и стать настоящими друзьями.

Нетфликс приобрел права на показ фильма, и согласно их статистике, после премьеры картина вошла в топ-10 самых просматриваемых фильмов в 37 странах. Что ж, у каждого сложится свое мнение после просмотра, а мы, тем временем, приступаем к онлайн-интервью с главными героями нашей статьи: Софи Лорен и Эдоардо Понти (младшим сыном Софи Лорен, который стал режиссером). Итак, об их новом фильме, отношениях матери и сына, а также о том, как Софи Лорен готовится к съемкам, смотрите здесь:

Итальянца всё достало и он решил основать собственную страну. Про него сняли фильм

Что делать, если в жизни так всё достало, что смотреть на окружающий бардак больше нет сил? Строить своё государство. Именно так и поступил итальянский архитектор Джорджио Роза.

В море, в 11 километрах от города Римини он построил платформу, которую назвал Республика Острова Роз. Президентом стал сам Джорджио. Остров стал предоставлять гражданство всем желающим. На платформе открылись ресторан, клуб, бар и даже почта.

К Джорджио поехали туристы — в 1967 году сумасшедшие идеи были ещё в диковинку. Правительство Италии взбесилось от нового государства. На платформу прибыли полицейские и разрушили республику. Это настолько возмутило жителей Римини, что они даже написали телеграмму президенту, в которой осудили действия правительства.

А в 2020 году итальянцы сняли фильм «Невероятная история Острова роз». История тут, конечно, сильно приукрашена и драматизирована. Тем не менее это один из лучших фильмов, который итальянцы выпустили за последние годы. Это не комедия, но в то же время и трагизма тут особого нет. В фильме показана вся история острова — от его зарождения и до самого конца.

Как и любое государство — Остров Роз страдает от финансовых кризисов, кризисов управления и не справляется с внешней политикой. На самом деле, с самого начала понятно — несмотря на то, что одним из жителей острова становится профессиональный военный, а президент вложил в платформу всю душу — новое государство обречено.

В фильме режиссёр показывает, что хоть нелепые идеи и можно воплотить, но идти против государственной машины нет смысла — ведь военных у них намного больше и даже есть огромный корабль. Кстати, корабль является преувеличением — платформу на самом деле просто взорвали.

Инженер надеялся, что из-за того, что остров находится вне территориальных вод Италии — его не тронут. Увы, правительство решило иначе.

На самом деле, в конце фильма Джорджио не выглядит слишком уж расстроенным. Пускай его государство просуществовало всего два месяца, но за эти два месяца он славно оттянулся со своими друзьями. И, вообще, много ли в мире людей, которые основывали свои собственные страны?

Джорджио дожил до 92 лет и умер в 2017. Он дал добро на экранизацию, но, к сожалению, фильма не дождался. Говорят, что в Римини до сих пор многие помнят про эту платформу, а теперь благодаря фильму про неё узнает и весь мир.

Это хорошее кино, совсем не грустное, а скорее показывающее, как можно воплотить свою мечту, если попасть в нужное время и в нужное место. Пускай эта мечта длится и недолго.

Кстати, есть такое Княжество Силенд, которое, какое совпадение, тоже было создано в 1967 году. Силенд находится недалеко от побережья Великобритании, на платформе, и даже принимает туристов. Княжество пережило пожар, государственный переворот и наладило выдачу паспортов. В отличие от Республики Острова Роз — Силенд существует и сегодня — видимо, британцы оказались терпимее итальянцев.

Сначала он угнал самолет, был приговорен к смертной казни, а потом снял сериал «Вариант «Омега»

Вариант «Омега». СССР, 1975. Режиссер Антонис Воязос. Сценаристы Николай Леонов, Ю. Костров. Актеры: Олег Даль, Игорь Васильев, Елена Прудникова, Ирина Печерникова, Евгений Евстигнеев, Вадим Яковлев, Сергей Полежаев, Пауль Кальде, Александр Калягин, Алексей Эйбоженко, Фёдор Никитин, Виталий Коняев и др. Премьера на ТВ: 15 сентября 1975.

Режиссер Антонис-Янис Воязос (1930-1992) за свою творческую биографию поставил всего три игровых фильма (первый из них был короткометражным), и запомнился зрителям только по военно-детективному сериалу «Вариант «Омега».

Жизнь грека Антониса-Яниса Воязоса сама по себе достойна остросюжетного романа или фильма. Он родился в Салониках, юным восемнадцатилетним коммунистом со своими соратниками по партии угнал самолет, за что заочно был приговорен к смертной казни. Понятно, что с таким приговором юному коммунисту только и оставалось, что сбежать в СССР. Там он сначала поработал токарем, пару лет поучился в Ташкентском театрально-художественном институте, а потом подался в Москву, во ВГИК, где учился в мастерской Михаила Ромма. Свои первые две игровые картины Воязос снял в 1960-х. «Вариант «Омега» стал его последней работой в СССР, вскоре после ее премьеры режиссер вернулся на родину, где продолжил свою творческую деятельность – в литературе, кино и театре…

Сюжет фильма «Вариант «Омега» был построен на психологической дуэли двух противников – разведчика Скорина (Олег Даль) и барона фон Шлоссера (Игорь Васильев)…

Именно Антонис-Янис Воязос настоял на том, что роль советского разведчика, действовавшего в оккупированном Таллине 1942 года, сыграл Олег Даль (1941-1981), из-за чего съемочная киногруппа шутя называла этот телепроект «Вариант Олега»…

А. Мурадов и К. Шергова отмечают,что «Вариант «Омега», один из последних советских многосерийных фильмов о достижениях спецслужб во время Великой Отечественной войны, предложил зрителю новый образ: вместо холодного и в какой-то степени чужого разведчика возник другой персонаж – высокопрофессиональный солдат, чьи человеческие слабости не скрывались, а подчеркивались. Таким образом зритель мог увидеть себя в этом герое, в отличие от предшественников подобных персонажей. Кроме того, формирование образа «умного врага» вышло на новый уровень, главный антагонист вызывает не только восхищение, но и в какой-то мере – сочувствие. А, следовательно, поединок между такими персонажами привлекает больший интерес» (Мурадов, Шергова, 2019: 63-64). Мурадов А.Б., Шергова К.А. Великая Отечественная война в многосерийных телефильмах 1965–2005 гг. М.: Академия медиаиндустрии, 2019. 138 с.

Мнения сегодняшних зрителей о «Варианте «Омега» часто противоположны – от полного восторга до полного отрицания, подстегнутого поисками «ляпов»…

Александр Федоров, 2020

Полные тексты моих книг о кино (бесплатное скачивание pdf, без регистрации и пароля) на сайте Гильдии киноведов и кинокритиков России - «Кинопресса»: Западный мир на советском и российском экранах (1946-2016). Отражения: Запад о России / Россия о Западе. Кинообразы стран и людей. Западный экран: авторы и звезды (записки из прошлого века)". Школа и вуз в зеркале западного и отечественного кинематографа.