Дислексия

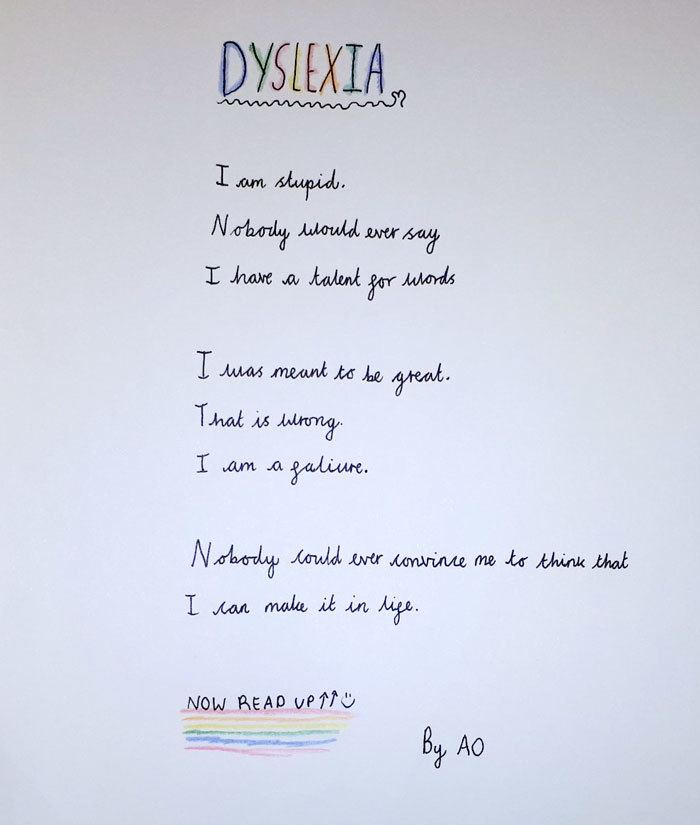

Учительница младших классов в одной английской школе написала в твиттере:

"Сегодня в классе мы разбирали стихотворения, которые можно читать задом наперед. Я была потрясена тем, что написала одна из моих учениц (ей 10 лет)..."

Итак, перевод:

ДИСЛЕКСИЯ

Я глупая.

Никто и никогда не сказал бы, что

У меня есть талант писать.

Мне суждено стать великой.

Это неверно.

Я неудачница.

Никто и никогда не сможет убедить меня в том, что

Я добьюсь успеха в жизни.

(А теперь прочитайте построчно снизу вверх)

Перевод мой, поэтому мое.

Учить учиться. Часть 9

Трудности в обучении

О нарушениях, связанных с дисграфией, дислексией и дискалькулией. Некоторые дети сталкиваются с проблемами на уроках, которые не связаны с их уровнем интеллекта или нежеланием учиться. Психолог Татьяна Ахутина рассказала о том, как нарушения когнитивных функций мешают ученику осваивать новые знания.

Современные педагоги и родители очень обеспокоены тем, как часто встречаются у детей трудности обучения. По разным данным, такие проблемы имеют от 15 до 30% детей, которые поступают в школу. Но многие родители не догадываются, что большинство нарушений можно диагностировать и начать корректировать еще в дошкольном возрасте.

Проблема трудностей в обучении

К трудностям обучения относят стойкие трудности в овладении письмом, чтением и счетом. Дети с такими трудностями не успевают в школе по одному-двум предметам. У некоторых из тех, кто обращался за помощью к дефектологам или психологам, может стоять диагноз ЗПР (задержка психического развития), но часто они находятся вне поля зрения специалистов. Нередко о таких детях думают, что они не хотят учиться, ленятся или недостаточно умные. Однако это не так. Дело не в общем интеллекте или исходном нежелании учиться. У таких детей есть особенности развития отдельных психических функций, которые не позволяют им легко осваивать школьные навыки и делают этот процесс очень энергоемким. Дети очень быстро устают от заданий с требованиями, которые превосходят их возможности. Представьте, от вас требуют убрать сугроб с дороги, а у вас из инструментов только столовая ложка.

В Международной классификации болезней трудности обучения определяются как расстройства развития школьных навыков, которые возникают из-за нарушения в обработке когнитивной информации, что во многом происходит в результате биологической дисфункции. Они должны быть ранними, а не приобретенными, то есть не возникшими после какой-то травмы или какого-то специального случая. Они должны быть специфическими или первичными, а не вызванными особенностями обучения: неправильным обучением, болезнью или умственной отсталостью. Специалисты определяют трудности обучения как парциальное (частичное) отклонение в развитии высших психических функций.

Классификация трудностей в обучении

Существует два типа классификации трудностей обучения. Первый — по школьным предметам. Это могут быть трудности овладения чтением (дислексия), письмом (дисграфия) и счетом (дискалькулия). Второй тип классификации, нейропсихологический, связан с анализом механизмов проблем. Нейропсихологи выясняют, недоразвитие каких функций ведет к наблюдаемым особенностям детей. Нейропсихологический подход к анализу функций — структурно-функциональный. В соответствии с ним письмо, например, представляет собой сложную функциональную систему, состоящую из многих компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию и обеспечивается работой определенных мозговых структур. Существует три важнейших компонента функциональной системы письма. Первый из них — операции программирования, регуляции и контроля произвольных действий, которые осуществляются лобными отделами головного мозга. Второй — операции по переработке слуховой и кинестетической информации, связанные с активацией височных и теменных отделов преимущественно левого полушария. И третий компонент — операции по переработке зрительной и зрительно-пространственной информации, реализуемые главным образом задними отделами правого полушария. При слабости каждого из компонентов возникает специфическая форма трудностей письма. Один и тот же компонент может входить в разные функции. Например, проблемы со счетом чаще всего возникают при слабости первого и третьего из вышеназванных компонентов. Рассмотрим примеры школьных трудностей, вызванных разными механизмами.

Ошибки, связанные с функциями программирования и контроля действий

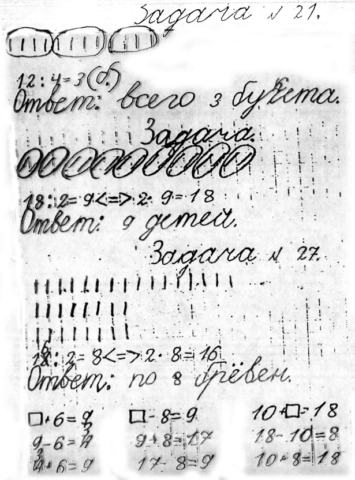

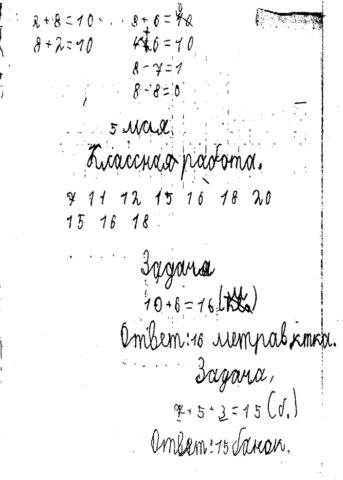

У ребенка с недостаточно развитыми функциями программирования и контроля в тетрадках по математике мы увидим повторы при написании цифр и знаков, повторы действий. Пример списывается верно, но вместо вычитания ученик делает сложение, как в предыдущем примере (рис. 1). Также затруднено решение задач: ученик невнимательно читает условие задачи и плохо планирует ее решение. Простые примеры могут быть решены с ошибками, тогда как сложные решаются правильно. Такая необдуманность, импульсивность решения может еще ярче проявляться при устном счете.

В задаче № 27 ученик пишет 18 вместо 16. 18 было в предыдущей задаче. Кроме того, изображая условия задачи, он нарисовал 8 палочек. В решении первого, более простого примера он делает ошибку, тогда как следующие, более сложные, решает правильно.

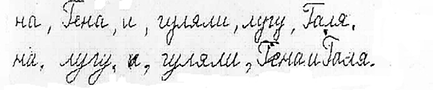

В письме слабость функций программирования и контроля действий проявляется иначе. Здесь тоже частая ошибка: повторы букв или слогов, но возможны и их пропуски, слияние двух слов в одно, если конец и начало двух слов совпадают («все еще — всеще»). Дети часто начинают предложение с маленькой буквы и допускают ошибки на правила, которые они хорошо знают. Им не хватает ресурсов внимания, чтобы правильно выписывать слово и учитывать орфографические правила. На рис. 2 видно, как ребенок составляет предложение после списывания слов с доски. Это задание направлено на то, чтобы автоматизировать использование правила: «Пиши большую букву в начале предложения», и ученица перед выполнением задания его повторила.

Девочка списывает слова правильно, но после этого начинает предложение с маленькой буквы. Она инертно воспроизводит запятые, как в образце, хотя знает, что здесь они не нужны. Ученица правильно составляет из слов предложение, исключение — написание союза «и» не на своем месте. Это произошло потому, что наверху она увидела букву «и» и не смогла удержаться от ее написания, «оттормозить» ее.

Ошибки, связанные с функциями переработки слуховой информации

Еще один вариант трудностей письма и чтения — это трудности звукового анализа, то есть переработки слуховой информации. Дети путают близкие по звучанию согласные, например глухие и звонкие согласные: Б — П, З — С и так далее.

Ученик смешивает близкие по звучанию согласные.

Ошибки, связанные с холистической стратегией переработки информации

Существуют также трудности, обусловленные слабостью холистической (правополушарной) стратегии переработки зрительно-пространственной, зрительной и слуховой информации. Эта слабость вызывается дефицитом функций правого полушария. Именно оно ответственно за ориентацию в пространстве, обработку и запоминание целостных зрительных и слуховых образов. Детям со слабостью правополушарных функций трудно ориентироваться на листе бумаги, найти рабочую строку и ее начало, поддерживать определенный наклон и размер букв, поэтому у таких детей обычно очень плохой почерк. Они делают зеркальные ошибки, не запоминают написание даже часто встречающихся слов («классная работа», «задача», «упражнение»), могут написать несколько слов слитно, как одно слово. Такие ученики нередко пропускают или смешивают гласные, даже ударные («было — бала»). Из-за слабости правого полушария они иногда могут хуже видеть левое поле зрения, поэтому делают большие, нередко расширяющиеся книзу левые поля.

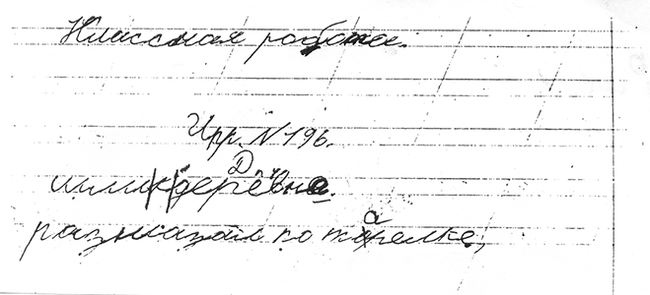

Этот пример иллюстрирует особенности почерка ребенка, зеркальные ошибки (Б — Д, У — Ч), смешение похожих букв (К — Н), ошибки в написании часто встречающихся слов («классная работа», «упражнение») и слитное написание трех слов («шли к деревне»).

Обратите внимание на почерк ребенка, верное и неверное написание слова «задача». Этот очень старательный ученик считает клеточки, чтобы найти место, где начинать писать дату, слова «классная работа» и «задача». Из-за левостороннего игнорирования он считает клетки от края активного зрительного поля.

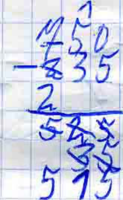

Пример демонстрирует не только особенности почерка ученика, но и трудности оперирования числом в уме: мальчик занимает один из десятков, записывает это сверху, вычитает из пяти три, забывая про один в уме (ответ 525), затем вспоминает о нем, но вместо вычитания делает сложение (ответ 535) и, наконец, вычитает единицу (ответ 515).

При трудностях обучения медленно осваиваемые учебные навыки долго остаются дезавтоматизированными и потому высокоэнергоемкими. Дети быстро устают от письма, чтения или счета. Их энергетический блок мозга, отвечающий за поддержание оптимального тонуса мозга, не справляется с нагрузкой. Эта проблема особенно выражена у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и синдромом сниженного когнитивного темпа, одной из причин которых является слабость этого блока. Дробная нагрузка и повышение мотивации — вот рецепт преодоления когнитивных проблем при этих синдромах. И педагоги, и родители должны быть внимательными к колебаниям работоспособности таких детей и предотвращать возможные срывы и полное падение мотивации к обучению.

Методы профилактики и коррекции трудностей в обучении

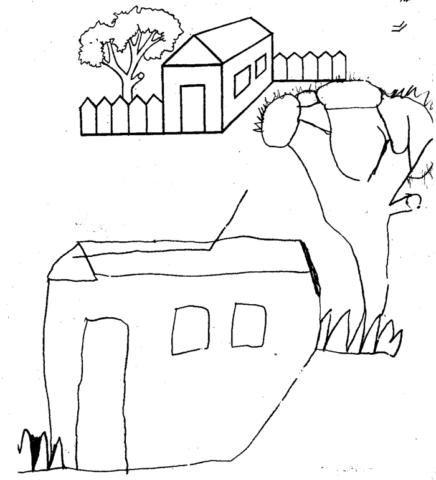

Можно ли предотвратить трудности в обучении? Давайте сравним две работы одного мальчика. Выше была представлена страница из его тетради в первом классе (рис. 5). Теперь посмотрим, как этот мальчик выполнял тест на копирование рисунка дома, когда он был в подготовительной группе детского сада. На рис. 6 видна особая, необычная стратегия рисования: мальчик рисует не целостный дом, как обычно делают дети, а копирует линии, что объясняется использованием аналитической стратегии рисования при слабости холистической (правополушарной) стратегии.

Мальчик начинает свой рисунок с двух линий, но не продолжает их, потому что он оставил мало места для рисунка дома. Тогда он переносит эти линии вниз и дополняет их горизонтальной линией. Затем он начинает добавлять к этим линиям части дома, что приводит к фрагментарности рисунка и нарушению пропорций. Ребенок сначала не замечает дерево (левостороннее игнорирование), а потом пририсовывает его зеркально.

Копирование рисунка с трехмерным изображением, представленное на рисунке, отчетливо показывает слабость холистической (правополушарной) стратегии переработки зрительно-пространственной информации у этого ребенка. Развитие такой стратегии в подготовительной группе или ранее позволило бы предотвратить или в значительной степени уменьшить трудности в школе.

Какие же еще приметы риска трудностей обучения стоит иметь в виду педагогам дошкольного образования и родителям? Очень многое говорит о ребенке его речь. Если рассказ по картинке или серии картинок ребенка пяти-шести лет состоит только из простых стереотипных фраз длиной два-четыре слова и он неполон, а чтобы его понять, нужно задавать вопросы, то у этого ребенка можно предположить трудности программирования речи. У него важно развивать функции программирования и контроля действий. Если предложения в рассказе разной длины — и короткие, и длинные, — синтаксис хороший, а вот словарь страдает, что видно из поисков и замен слов, гиперупотребления местоимений, замен конкретных названий обобщенными, то в таком случае стоит проверить звуковой анализ, называние и слухоречевую память. Если они хуже, чем у других детей в группе, то с таким ребенком нужно заниматься упражнениями на развитие этих умений, то есть на развитие переработки слухоречевой информации.

Вот как выглядит рассказ по серии картинок мальчика пяти лет и одиннадцати месяцев с подобными трудностями: «Он пошел сюда… И не получилось. Ветер вот так: а, а… Это прямо на лицо... А дядя пошел ведро… И не получилось. Потому что не было удобно. Ветер, когда ты высыпаешь, он ш-ш-ш… И стал он черный».

Для коррекции каждого варианта трудностей обучения нужны разные методики. Они подробно описаны в книге Т. В. Ахутиной и Н. М. Пылаевой. Для работы с проблемами программирования и контроля нужно вынести вовне программу действия, которой ребенок будет следовать. По такому принципу построены пособия для работы с детьми. Например, «Школа внимания» Н. М. Пылаевой и Т. В. Ахутиной используется для подготовки детей к школе и в начале первого класса. Книга «Школа умножения» тех же авторов помогает при развитии программирования и контроля у учеников второго и третьего классов. Проблемы переработки слуховой информации требуют работы над звуковым анализом, словарем и слухоречевой памятью. Детям со слабостью правополушарных функций помогут задания на переход от более сохранной аналитической стратегии к работе с включением целостной стратегии переработки зрительно-пространственной информации с опорой на речь. Также для профилактики трудностей обучения разработана книга «Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику». Здесь в увлекательной форме даются задания, которые позволяют детям тренировать их навыки программирования и контроля и пространственные функции.

Коррекция может быть эффективной только в том случае, если мы учитываем механизмы трудностей ребенка. Поэтому очень важно, чтобы учитель мог с подсказкой нейропсихолога различать варианты трудностей обучения у своего ученика. Если преподаватель или педагог не будет знать, что такие проблемы возможны, он будет удивляться и сердиться на ребенка. Поэтому знание вариантов трудностей обучения очень важно и родителям, и учителям.

Литература

1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей обучения: нейропсихологический подход. 2-ое изд.

2. Ахутина Т.В., Камардина И.О., Пылаева Н.М. Нейропсихолог в школе.

3. Ахутина Т.В., Манелис Н.Г., Пылаева Н. М., Хотылева Т.Ю. Скоро школа. Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику: Методическое пособие и Рабочая тетрадь. 2-е изд.

4. Игровые методы коррекции трудностей обучения в школе / Под ред. Ж.М. Глозман.

5. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5–7 лет: Методическое пособие и рабочая тетрадь.

6. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа умножения: Методика развития внимания у детей 7–9 лет: Методическое пособие и рабочая тетрадь.

7. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Скоро школа. Учимся видеть и называть: Методика развития зрительно-вербальных функций у детей 5–7 лет.

Автор: Татьяна Ахутина доктор психологических наук, заведующая лабораторией нейропсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова

Источник: postnauka.ru

А разве не так?!

Мне 27 полных, даже немного лишних,лет.

Всю свою сознательную жизнь я являюсь разумным,здравомыслящий человеком. Получила вышку, работаю себе по профессии , микробиолог я.

И не так давно выясняется,что я пишу неправильно буквы И / Й. Вот хоть тресни!

Поступила на работу к нам сотрудница, образование филологическое. Помогаю делать рекламные буклеты. И пока она занимается своими делами, печатают и фотоЖоплю я. А потом час возмездия. Уже 3 месяца она исправляет И/Й.

Спрашивает "в чем моя проблема". А не в чем, я пишу верно!

Стала задавать вопросы по поводу этого. Вспоминать, замечания из жизни.

В школе так же были замечания по этим буковам,но как-то все прошло быстро.

На старой работе коллега делала замечания,что я бестолочь и с какого фига тут не та буква стоит?! Год меня шпиняла.

Стала задаваться вопросом ,проштудировала правило ,все же предельно ясно там! Я поняла все. Но не могу понять ,когда писать какую букву!

Стала обращаться к психологии ,есть такая трудность овладения письменной речью-дислексия, а есть более углубленные дислексия букв. Стало интересно и тревожной.

Когда Оливера Сакса читала ,"человек,который принял жену за шляпу" ,думала,да как же так то? Ну не фигня ли это. Не может мозг наш такой ерундой страдать, оказывается может(

И хорошо ли это при полном моем развитии социальном и личном, я не знаю...может кто знает?

хорошо,со есть т9 в телефоне)

«Я чувствовал себя хуже среднего идиота». Евгений Гришковец — о том, как тяжело было учиться в школе из-за дислексии

Все думали, что я умный, но ленивый

Я пошёл в школу в 1974 году в Ленинграде. Я был приезжим мальчиком из Сибири, и это всем вокруг было хорошо известно. Ленинград тогда был особенно чувствительным городом: приехавшим, тем более из Сибири, было тяжело. Я читал хуже и медленнее всех. Учительница понимала, что я не идиот, но думала, что я очень ленивый. Она была жёсткая и безжалостно ставила мне плохие оценки. Писал я с большим количеством ошибок и медленнее всех. У меня был красивый почерк, хорошая память, я лучше всех рассказывал или пересказывал. Но я никогда не успевал, никогда не укладывался в нормативы — это было очень тяжело.

Родители не понимали, что со мной происходит. И мама, и папа учились блестяще. Поэтому, когда я приносил двойки, я слышал: «Этот учебник написан для среднего идиота. Почему же ты с этим не справляешься?». Я чувствовал себя хуже среднего идиота — это было унизительно. Чтобы добиться минимальных результатов, мне нужно было учиться через скрип зубов. Мои родители этого не видели, потому что просто не знали, что может быть причиной. Меня никогда не водили ни к каким специалистам. Они тоже думали, что я умный, но ленюсь. По всем основным предметам — алгебра, геометрия, физика и русский язык — у меня тройки в аттестате.

У папы случались иногда припадки педагогики. Тогда он решал сидеть со мной за уроками или стоять у меня над душой, чтобы я под его контролем делал всё правильно. Это всё довольно быстро заканчивалось истерикой, брошенным учебником в стену и сломанной линейкой. Ситуацию спасала только его любовь ко мне.

Ждали мальчика из Ленинграда, а мальчик читать не может!

Когда мне было девять лет, я вернулся обратно в Кемерово. И учителя, и одноклассники обращали на меня внимание, потому что я был мальчиком, который пожил в большом городе. И что же? Все же ждали мальчика из Ленинграда, а он читать не может! Тут мне, правда, чуть больше повезло: учительница была внимательнее и сердобольнее, чем в ленинградской школе. Но я всё равно не мог сдать ни один норматив по чтению.

Я не укладывался в нужное время — один-единственный в классе. Это было ужасно и невыносимо для меня, вплоть до судорожных рыданий

Потом учительница, не понимая, почему так происходит, тайком давала маме текст для чтения. Я быстро выучивал его наизусть и изображал, что читаю, чтобы сдать норматив.

Я много мотался по разным школам, но мы жили на окраинах — и это были плохие школы. Однажды, например, меня перевели в школу с английским уклоном, где дети с третьего класса изучали язык, а я был на уровне «the table» и «may I come in». Мне нужно было — с моими особенностями — сразу же влиться в класс, где дети четыре года по усиленной программе изучают английский и читают Джека Лондона в оригинале.

Я выходил вечером во двор с карточками, по которым часами заучивал слова. Ещё я столкнулся с тем, что не запоминаю, как пишутся слова на английском языке. Когда у нас начались уроки так называемого технического перевода, я единственный из класса не мог освоить клавиатуру. Это получалось даже у тех, кто потом пошёл в ПТУ! Я не мог — и всё.

Что со мной происходит, я узнал от Лары Флинн Бойл

Я не понимал, что со мной происходит лет до 25. Я же никогда не представлял себе, как можно думать и видеть иначе! Конечно, я понимал, что со мной что-то не так. Однажды я прочитал статью про Лару Флинн Бойл, где она рассказывала про свою дислексию. Я узнал в этом описании себя.

Я был фанатом сериала «Твин Пикс», и мысль о том, у нас с Флинн Бойл похожие особенности, мне понравилась. Но, главное, я наконец-то понял, что со мной! Я не стал думать, что я лучше или хуже остальных, какой-то «человек дождя». Просто понял, что с этим надо научиться жить, что дело не в безалаберности и лени, как мне вдалбливали в голову всю жизнь.

Я до сих пор медленно читаю. Например, обычно люди читают художественную литературу с одной скоростью, а газеты — с другой. Я же одинаково медленно читаю всё, поэтому в какой-то момент я просто перестал читать газеты. Они дурно написаны, а я читаю их так же внимательно и медленно, как и художественную литературу.

Я не могу читать инструкции. Смена мобильного телефона или обновление системы — это катастрофа.

У меня случаются истерики, поэтому я живу фактически без компьютера, без электронной почты, чтобы никому не отвечать

Это отнимает у меня массу времени. Я пишу все тексты от руки. У меня проблема ещё и с цифрами — я их не воспринимаю вообще. Мне проще записать цифры словами. Зато я идеально чувствую время: не глядя на часы, могу сказать, что прошло 15 минут разговора.

У меня странно работает память. Мои друзья знают, например, что я точно запоминаю, как кто был одет вчера на вечеринке, где лежали вещи, кто и что ел. Это, конечно, хранится в памяти не безгранично, но я понимаю, что у меня память намного лучше, чем у большинства людей, которых я знаю. При этом я многократно пытался учиться водить машину, но сдался в конце концов, потому что для меня оказалось мукой попытка сосредоточиться на панели приборов, смотреть только вперёд, отключить боковое зрение. Меня всё отвлекает!

Дислексия определила то, что я стал писателем

Я написал первый литературный текст в возрасте 37 лет. Первую пьесу — в 33 года. До этого я делал только спектакли, сначала полностью запоминая, а потом записывая текст. Я могу в уме полностью редактировать текст, меняя композицию. Однажды писатель Сорокин пытался меня проконсультировать: «Тебе нужно вести дневник произведения, чтобы избежать литературных ляпов». Я попытался, а потом понял, что мне не надо вести дневник, потому что я помню весь текст до запятой, постранично. Каждую строчку в огромном тексте. Легко держу в голове семь спектаклей. Могу производить очень быстрые действия по редакции этого текста в процессе спектакля.

Я не знаю, как фантазируют другие люди. Я по-другому никогда не мыслил — это моя норма. Но я также знаю, что гораздо точнее умею формулировать. Я вижу картинками, поэтому могу описать всё в самых мелких и точных деталях. Правда, записать мне это очень сложно. Я пользуюсь большим количеством слов, но не запоминаю, как они пишутся. Например, каждый раз, когда я пишу слово, я применяю правило. Я же филолог ко всему прочему! Поэтому надо мной все смеются. Однажды я написал слово «пылесос» с двумя ошибками: «полиссос». Мои рукописи может читать только моя жена, потому что всем остальным показывать стыдно — там в каждом слове ошибки.

Когда у моих детей обнаружили дислексию, я уже был подкован

С детьми та же самая история. У старшей дочери Наташи — дислексия, и у сына тоже, но получше. А у младшей, как мы сейчас понимаем, совсем сложная форма. Например, она начинает делать домашнюю работу со второго задания. Мы спрашиваем: «Почему ты начала со второго?». А она просто не видит то, что написано с левой стороны! Ей нужно отдельное усилие, чтобы выполнять самые простые задания учителей.

Поэтому так важно просвещать педагогов. Нужно, чтобы одноклассники все понимали, потому что насмешки могут стать серьёзной травмой для ребёнка. К ним просто прилипает «дебил» или что-нибудь в этом роде. Поэтому учителей и родителей нужно обязательно информировать. Ведь в некоторых семьях, я знаю точно, доходит до того, что дети готовы на себя руки наложить.

Когда я понял, что у моих детей те же особенности, я не удивился. Сам я уже был подкован, но мне нужно было это объяснить жене. Я её успокаивал и пытался объяснить, как работает моя — и детей — голова.

Жена реагирует спокойно и даже смеётся: «Как я живу среди вас, дислексиков-дисграфиков!»

Поскольку мы с ней учились в одной группе в институте, она видела, что в учёбе мне очень нужен посредник — человек, который перевёл бы для меня сказанное педагогом. Нашёл какие-то другие слова, если я просто не врубаюсь и всё. А когда врублюсь, дальше я уже сам. Мне хватало немного времени, чтобы подготовится к экзамену, но один я этого сделать не мог.

С детьми мы не говорим о дислексии. Наша задача — чтобы у них не было серьёзных комплексов. Поэтому мы не говорим, что с ними что-то не так. Если сказать восьмилетнему человеку, что у него есть какая-то особенность, это может его травмировать. Конечно, до поры до времени. Старшая дочь всё понимала про себя уже к 14 годам.

Мы скорее говорим об этом с их учителями. Какие-то учителя охотно идут нам навстречу, а другие думают, что так мы решили «отмазать» детей от учёбы. Но мы продолжаем объяснять им те простые правила, которые помогают детям-дислексикам в учёбе.

Во-первых, нельзя требовать от такого ребёнка выполнения общих нормативов. Ведь для них многие вещи просто непреодолимы. Не просить читать вслух. Не издеваться, не заставлять писать диктанты. Не давить на ребёнка, потому что результатом этого давления будет только одно — вы сломаете человека. И этот маленький человек будет абсолютно несчастен. Он будет идти в школу, как на каторгу.

Когда учитель всё это делает при классе, это совсем невыносимо. Моя учительница в Ленинграде заставляла меня (я картавил) вставать и произносить «Крейсер Аврора» до тех пор, пока я не научусь выговаривать букву «р». И в этом самом чудесном возрасте, когда человек должен заряжаться на всю жизнь счастьем, я был абсолютно несчастлив.

Главное, что вы должны помнить: если у ребёнка дислексия, он не ленится — он не может. Не надо ужасаться тому, что ваш ребёнок плохой — он чудесный! — просто в этом смысле у него есть особенности. Я точно знаю, что мои дети чудесные: умные, остроумные, удивительные. При этом не надо в них культивировать мысль, что они особенные или гениальные. Просто помогите ребёнку принять свою особенность и как-то научиться с ней жить. Попытайтесь понять, какие преимущества она может ему дать в жизни.

Ассоциация родителей и детей с дислексией разработала памятку для родителей и учителей, которая поможет им выявить признаки дислексии у ребёнка на самых ранних этапах и помочь ему в обучении и жизни. Вот сложности, с которыми сталкиваются более 20% учеников с особыми образовательными потребностями.

- Ребёнку не удаётся держать ложку и пишущие предметы правильно.

- Он плохо различает и воспроизводит звуки (например, парные буквы).

- Не узнаёт слова, которые встречает постоянно (например, вход/выход).

- Речь развивается медленнее, чем у сверстников.

- Возникают сложности при чтении и письме.

Иногда дети могут замыкаться в себе, не могут наладить контакт со сверстниками.

- Проблемы с развитием мелкой моторики (например, проблемы со шнурками).

- Не может правильно повторить серии ударов по столу (карандашом) с длинными и короткими интервалами.

- Может игнорировать стоящие слева знаки, буквы и даже страницу.

- При чтении и письме: переставляет, пропускает или не дописывает буквы и слоги, искажает слова, добавляет к ним лишние буквы и слоги.

- Ребёнок не может правильно в заданном порядке повторить несколько цифр.

- У него есть трудности с запоминанием букв, слов и понятий.

- Ребёнок отказывается читать вслух.

- Он видит одно, а произносит другое (буквы, слова, цифры).

- Не может определить границы слов, предложений.

- Он путается во временах года, днях недели или времени суток.

- Ребёнок плохо ориентируется в понятиях «право — лево».

- Он плохо запоминает стихотворения или таблицу умножения.

- Проблемы с короткой памятью.

- Отвлекается, тяжело сосредотачивает своё внимание.

- Трудности с организацией и соблюдением инструкций.

- Теряет школьные принадлежности и прочие вещи, забывает про задания.

- На занятиях в может выкрикивать ответ до того, как учитель закончит свой вопрос.

- Перебивает, когда говорят другие, ему трудно дождаться своей очереди.

Автор статьи: Юлия Варшавская

Источник: https://mel.fm/pisateli/2857610-dyslexia_grishkovetz

Неграмотные писатели

У меня дислексия, приобретённая в следствии комы, но все хорошо, я с ней борюсь, хотя не всегда успешно. Поэтому моя грамотность порой приобретает парадоксальные состояния, очень сложно быть буквопослушным - если не можешь отличить звонких от глухих, "а" от "о".

Если проще, пример, вы хотите написать слово "ВоКзал", и Вы знаете что он - "вокзал" - и вы миллион раз его читали как "Вокзал", но в эту самую секунду Ваш мозг решил что нифига, сейчас он " ВоГзал". И все. Хотя через час он опять станет " Вокзалом", возможно))

Бывает курьезнее, но реже, например я часто путаю слова "Лестница" и "Скамейка".

Усугубляется это тем, что я работая сценаристом. Но порой креатив и идеи, ценятся дороже орфографического мастерства. Я стараюсь, и современные технологии мне помогают)

Но вернёмся к грамотности, столько читаю на Пикабу, где в конце авторы постоянно оправдываются - даже за не большие недочеты.

И очень бесят радикальные грамотеи, которые каждую ошибку воспринимают как личный инфаркт)).

Я верю, что у них на груди есть пара орденов за безупречное скольжение по бумаге, Но....

Чаще всего самые грамотные девочки в школе, были и самыми туповатыми, не замечали?))))

И если эти доводы Вас не убедили, то специально припасла, честно украденную статью с Ин-та, про великих писателей не заморачивающихся на грамоте:

------------

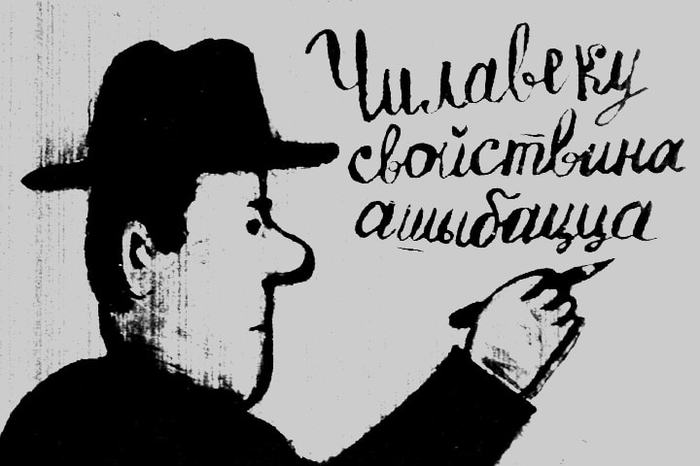

Пушкин, Кэрролл, Хемингуэй и другие классики, которые писали с ошибками

Мы живем в стране, где грамотность считается одним из главных достоинств интеллигентного человека. А что делать тем, кто очень хочет, но просто не может писать грамотно? Не расстраивайтесь, вы не одиноки, многие талантливые и даже гениальные люди делали орфографические ошибки, но это никак не сказалось на их судьбе.

Мы решили вспомнить авторов, которые по тем или иным причинам не до конца освоили правила орфографии и пунктуации.

Александр Пушкин

Много сказано о том, что ныне существующая орфографическая норма в русском языке сформировалась достаточно поздно и что к поэтам и писателям XIX века претензий быть не может. И все-таки некоторые правила существовали, как и люди, которые с удовольствием их нарушали.

Так Пушкин, считающийся создателем современного русского языка, весьма вольно обращался с окончаниями. В «Евгении Онегине», например, он пишет о семинаристе в «желтой шале», а в «Дубровском» о маленьком человеке во «фризовой шинеле». Пушкин спокойно мог написать «селы» и «бревны», вместо «села» и «бревна», а также «серебряной» вместо «серебряный». Лингвист и литературовед Григорий Винокур объяснял это тем, что языковое сознание поэта было крепко связано с народными говорами. Однако ошибка есть ошибка, как ее ни назови.

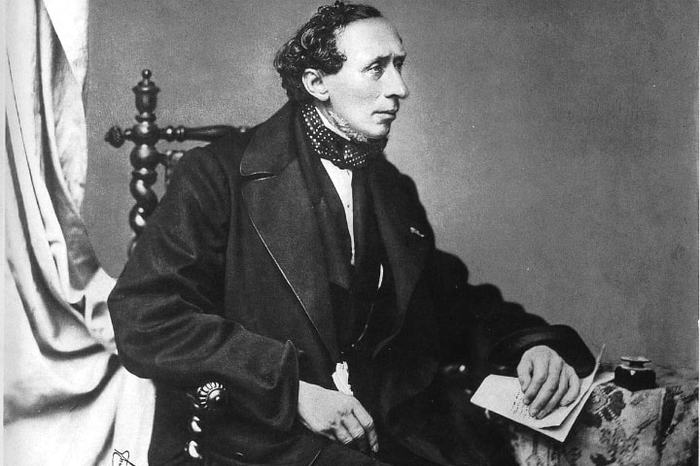

Ганс Христиан Андерсен

Андерсен вообще был человеком противоречивым. Знаменитый сказочник, собственные произведения для самых маленьких он не любил и гордился только пьесами и романами. Он много сделал для детской литературы, однако самих детей терпеть не мог и старался держаться от них подальше.

Сочинителем Андерсен был отменным, но до конца жизни писал с ошибками. Была ли у него дислексия или это последствие плохого образования, сегодня сказать сложно. Однако мы точно знаем, что писатель тратил немалые деньги на вычитку и корректуру своих текстов.

Льюис Кэрролл

Не менее парадоксальным, чем знаменитый датский сказочник, был и его младший современник, англичанин Чарльз Лютвидж Доджсон, вошедший в историю под псевдонимом «Льюис Кэрролл». Математик, логик, философ, богослов и фотограф (sic!), он создал одну из самых странных и сюрреалистических сказок в истории литературы. Однако при всех своих талантах, автор «Алисы в Стране чудес» постоянно писал с ошибками, что не подобало джентльмену викторианской эпохи. Впрочем, сам он от этого нисколько не страдал.

Джейн Остен

Первая ласточка реализма, блестящий сатирик и одна из самых известных английских писательниц, Джейн Остен также недостаточно хорошо освоила грамоту. И если биографы Кэрролла говорят о дислексии писателя, то в случае с автором «Гордости и предубеждения» никаких данных о ее особенностях восприятия текста нет. Она не могла обойтись без постоянной помощи корректоров, которые, на ее удачу, всегда находились.

Владимир Маяковский

В мемуарах поэт вспоминал о публикации своих произведений: «Напечатал „Флейту позвоночника“ и „Облако“. Облако вышло перистое. Цензура в него дула. Страниц шесть сплошных точек. С тех пор у меня ненависть к точкам. К запятым тоже».

Увы, ненависть к точкам у него появилась задолго до того, как «Флейта» и «Облако» увидели свет. Литературоведы уверены, что у Маяковского была дислексия и он просто не понимал, куда ставить знаки препинания. После 1916 года их расставлял Осип Брик, а до знакомства с Осипом и Лилей поэту помогали друзья (например, футурист Давид Бурлюк).

Несмотря на сложности, которые ему приходилось преодолевать, Маяковский, как никто другой, чувствовал ритм текста. Возможно, благодаря неспособности поэта освоить пунктуацию, родилась его знаменитая стихотворная «лесенка».

Агата Кристи

Той же особенностью, что и у Маяковского, обладала Агата Кристи. Королева детективов могла придумывать интереснейшие истории, но записывала их с ошибками. Помешало ли ей это? Конечно же, нет. По популярности ее книги сравнивают со сборниками пьес Шекспира, который, впрочем, сам записывал свое имя всегда по-разному.

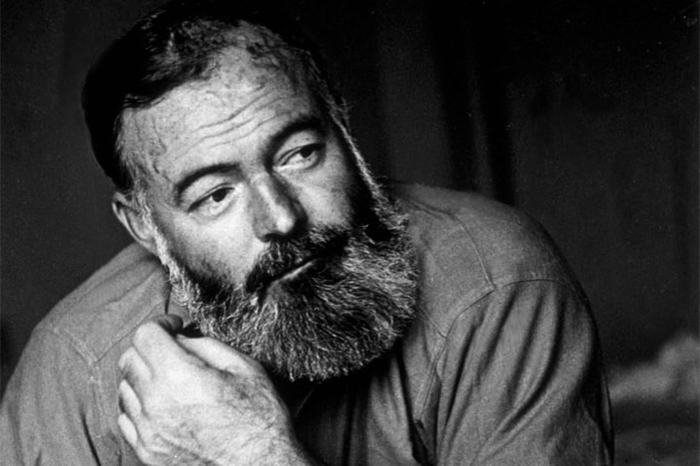

Эрнест Хемингуэй

В отличие от Агаты Кристи, Хемингуэй не был дислексиком, он просто считал, что вычитывать его рукописи — работа редакторов и корректоров, а сам же он — творец, который может себе позволить написать вместо moving (движение) странное слово moveing

Стыренная статья на этом заканчивается, спасибо моему суперскому источнику:

https://eksmo.ru/palata6/negramotnye-pisateli-ID13135165/

И вывод: прежде чем клевать бедолагу за пару тройку допущенных ошибок, приглядитесь к сути изложенного материала, не дай бог Вам заклевать нового гения ( я не про себя, меня клюйте, не жалко).

Выражаю огромную благодарность 6 -ти моим подписчикам)

Ииеще спосиба моем коммминтатарам, зораннее)))

Раньше люди жили лучше нас

МОТЫГА - Ручное земледельческое орудие, состоящее из палки и перпендикулярного к ней клинка в виде заострённой лопасти, употребляемой для прополки и разрыхления междурядий, для окучивания и пр. ©️ Wiki

Шестой класс. Урок истории. Девочка у доски:

«В древности люди, в основном, пользовались самотыгами».

Угадайте, с каким погонялом она доучивалась 5.5 лет.