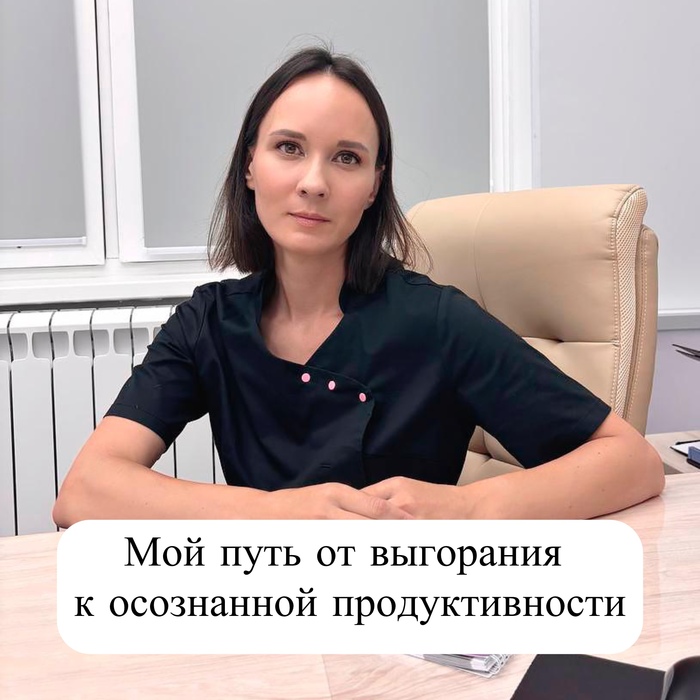

О нарушениях, связанных с дисграфией, дислексией и дискалькулией. Некоторые дети сталкиваются с проблемами на уроках, которые не связаны с их уровнем интеллекта или нежеланием учиться. Психолог Татьяна Ахутина рассказала о том, как нарушения когнитивных функций мешают ученику осваивать новые знания.

Современные педагоги и родители очень обеспокоены тем, как часто встречаются у детей трудности обучения. По разным данным, такие проблемы имеют от 15 до 30% детей, которые поступают в школу. Но многие родители не догадываются, что большинство нарушений можно диагностировать и начать корректировать еще в дошкольном возрасте.

Проблема трудностей в обучении

К трудностям обучения относят стойкие трудности в овладении письмом, чтением и счетом. Дети с такими трудностями не успевают в школе по одному-двум предметам. У некоторых из тех, кто обращался за помощью к дефектологам или психологам, может стоять диагноз ЗПР (задержка психического развития), но часто они находятся вне поля зрения специалистов. Нередко о таких детях думают, что они не хотят учиться, ленятся или недостаточно умные. Однако это не так. Дело не в общем интеллекте или исходном нежелании учиться. У таких детей есть особенности развития отдельных психических функций, которые не позволяют им легко осваивать школьные навыки и делают этот процесс очень энергоемким. Дети очень быстро устают от заданий с требованиями, которые превосходят их возможности. Представьте, от вас требуют убрать сугроб с дороги, а у вас из инструментов только столовая ложка.

В Международной классификации болезней трудности обучения определяются как расстройства развития школьных навыков, которые возникают из-за нарушения в обработке когнитивной информации, что во многом происходит в результате биологической дисфункции. Они должны быть ранними, а не приобретенными, то есть не возникшими после какой-то травмы или какого-то специального случая. Они должны быть специфическими или первичными, а не вызванными особенностями обучения: неправильным обучением, болезнью или умственной отсталостью. Специалисты определяют трудности обучения как парциальное (частичное) отклонение в развитии высших психических функций.

Классификация трудностей в обучении

Существует два типа классификации трудностей обучения. Первый — по школьным предметам. Это могут быть трудности овладения чтением (дислексия), письмом (дисграфия) и счетом (дискалькулия). Второй тип классификации, нейропсихологический, связан с анализом механизмов проблем. Нейропсихологи выясняют, недоразвитие каких функций ведет к наблюдаемым особенностям детей. Нейропсихологический подход к анализу функций — структурно-функциональный. В соответствии с ним письмо, например, представляет собой сложную функциональную систему, состоящую из многих компонентов, каждый из которых выполняет определенную функцию и обеспечивается работой определенных мозговых структур. Существует три важнейших компонента функциональной системы письма. Первый из них — операции программирования, регуляции и контроля произвольных действий, которые осуществляются лобными отделами головного мозга. Второй — операции по переработке слуховой и кинестетической информации, связанные с активацией височных и теменных отделов преимущественно левого полушария. И третий компонент — операции по переработке зрительной и зрительно-пространственной информации, реализуемые главным образом задними отделами правого полушария. При слабости каждого из компонентов возникает специфическая форма трудностей письма. Один и тот же компонент может входить в разные функции. Например, проблемы со счетом чаще всего возникают при слабости первого и третьего из вышеназванных компонентов. Рассмотрим примеры школьных трудностей, вызванных разными механизмами.

Ошибки, связанные с функциями программирования и контроля действий

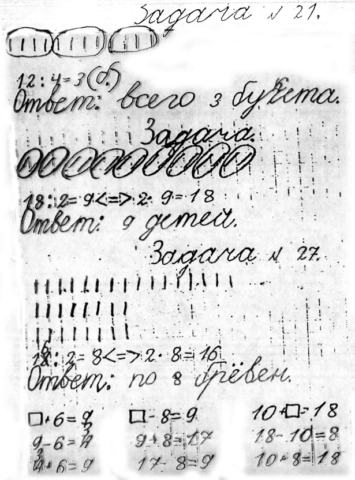

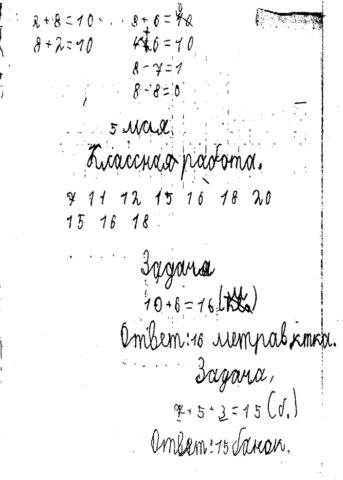

У ребенка с недостаточно развитыми функциями программирования и контроля в тетрадках по математике мы увидим повторы при написании цифр и знаков, повторы действий. Пример списывается верно, но вместо вычитания ученик делает сложение, как в предыдущем примере (рис. 1). Также затруднено решение задач: ученик невнимательно читает условие задачи и плохо планирует ее решение. Простые примеры могут быть решены с ошибками, тогда как сложные решаются правильно. Такая необдуманность, импульсивность решения может еще ярче проявляться при устном счете.

В задаче № 27 ученик пишет 18 вместо 16. 18 было в предыдущей задаче. Кроме того, изображая условия задачи, он нарисовал 8 палочек. В решении первого, более простого примера он делает ошибку, тогда как следующие, более сложные, решает правильно.

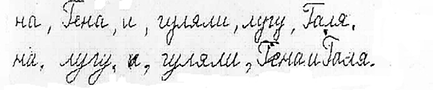

В письме слабость функций программирования и контроля действий проявляется иначе. Здесь тоже частая ошибка: повторы букв или слогов, но возможны и их пропуски, слияние двух слов в одно, если конец и начало двух слов совпадают («все еще — всеще»). Дети часто начинают предложение с маленькой буквы и допускают ошибки на правила, которые они хорошо знают. Им не хватает ресурсов внимания, чтобы правильно выписывать слово и учитывать орфографические правила. На рис. 2 видно, как ребенок составляет предложение после списывания слов с доски. Это задание направлено на то, чтобы автоматизировать использование правила: «Пиши большую букву в начале предложения», и ученица перед выполнением задания его повторила.

Девочка списывает слова правильно, но после этого начинает предложение с маленькой буквы. Она инертно воспроизводит запятые, как в образце, хотя знает, что здесь они не нужны. Ученица правильно составляет из слов предложение, исключение — написание союза «и» не на своем месте. Это произошло потому, что наверху она увидела букву «и» и не смогла удержаться от ее написания, «оттормозить» ее.

Ошибки, связанные с функциями переработки слуховой информации

Еще один вариант трудностей письма и чтения — это трудности звукового анализа, то есть переработки слуховой информации. Дети путают близкие по звучанию согласные, например глухие и звонкие согласные: Б — П, З — С и так далее.

Ученик смешивает близкие по звучанию согласные.

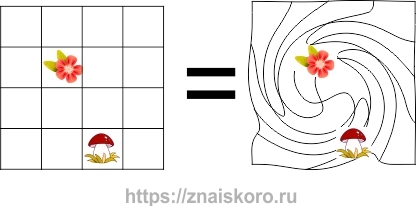

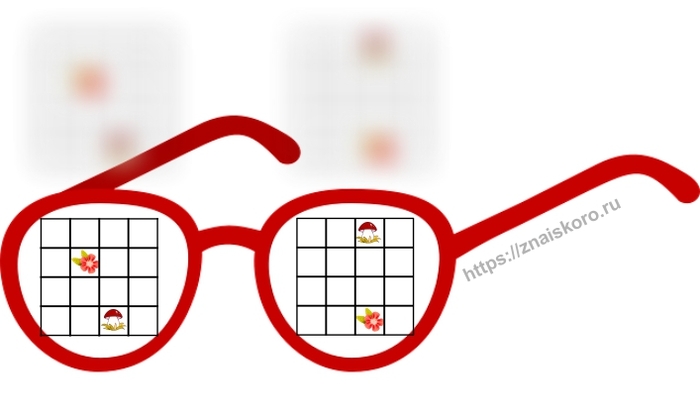

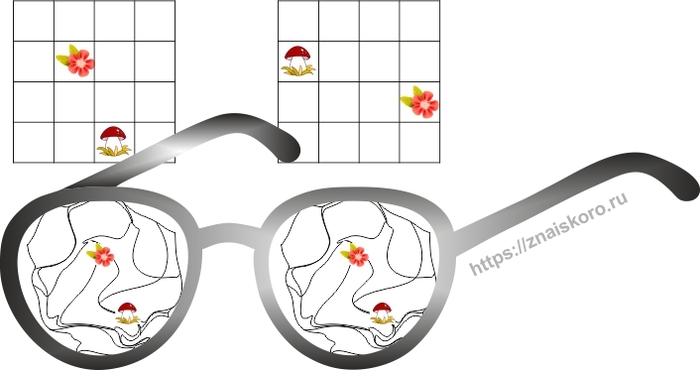

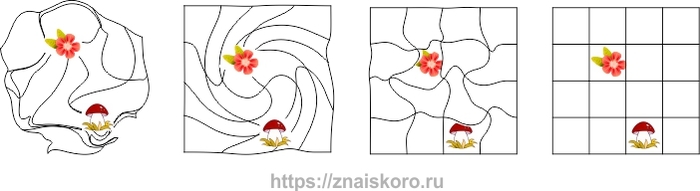

Ошибки, связанные с холистической стратегией переработки информации

Существуют также трудности, обусловленные слабостью холистической (правополушарной) стратегии переработки зрительно-пространственной, зрительной и слуховой информации. Эта слабость вызывается дефицитом функций правого полушария. Именно оно ответственно за ориентацию в пространстве, обработку и запоминание целостных зрительных и слуховых образов. Детям со слабостью правополушарных функций трудно ориентироваться на листе бумаги, найти рабочую строку и ее начало, поддерживать определенный наклон и размер букв, поэтому у таких детей обычно очень плохой почерк. Они делают зеркальные ошибки, не запоминают написание даже часто встречающихся слов («классная работа», «задача», «упражнение»), могут написать несколько слов слитно, как одно слово. Такие ученики нередко пропускают или смешивают гласные, даже ударные («было — бала»). Из-за слабости правого полушария они иногда могут хуже видеть левое поле зрения, поэтому делают большие, нередко расширяющиеся книзу левые поля.

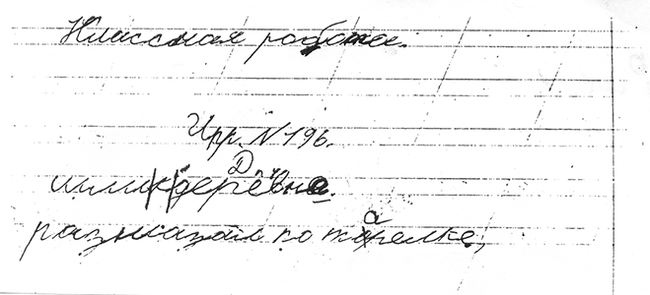

Этот пример иллюстрирует особенности почерка ребенка, зеркальные ошибки (Б — Д, У — Ч), смешение похожих букв (К — Н), ошибки в написании часто встречающихся слов («классная работа», «упражнение») и слитное написание трех слов («шли к деревне»).

Обратите внимание на почерк ребенка, верное и неверное написание слова «задача». Этот очень старательный ученик считает клеточки, чтобы найти место, где начинать писать дату, слова «классная работа» и «задача». Из-за левостороннего игнорирования он считает клетки от края активного зрительного поля.

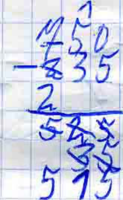

Пример демонстрирует не только особенности почерка ученика, но и трудности оперирования числом в уме: мальчик занимает один из десятков, записывает это сверху, вычитает из пяти три, забывая про один в уме (ответ 525), затем вспоминает о нем, но вместо вычитания делает сложение (ответ 535) и, наконец, вычитает единицу (ответ 515).

При трудностях обучения медленно осваиваемые учебные навыки долго остаются дезавтоматизированными и потому высокоэнергоемкими. Дети быстро устают от письма, чтения или счета. Их энергетический блок мозга, отвечающий за поддержание оптимального тонуса мозга, не справляется с нагрузкой. Эта проблема особенно выражена у детей с синдромом дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ) и синдромом сниженного когнитивного темпа, одной из причин которых является слабость этого блока. Дробная нагрузка и повышение мотивации — вот рецепт преодоления когнитивных проблем при этих синдромах. И педагоги, и родители должны быть внимательными к колебаниям работоспособности таких детей и предотвращать возможные срывы и полное падение мотивации к обучению.

Методы профилактики и коррекции трудностей в обучении

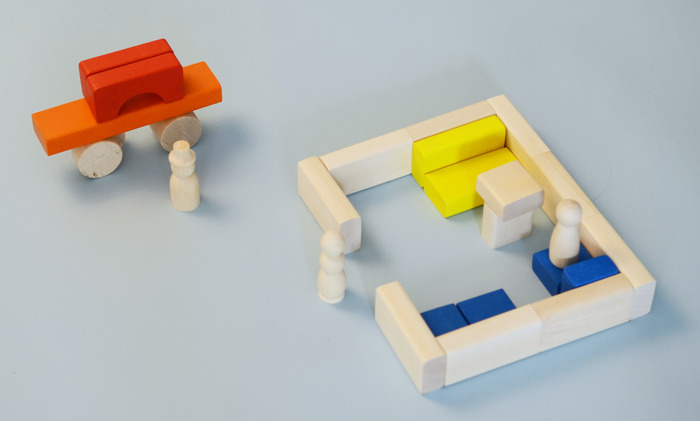

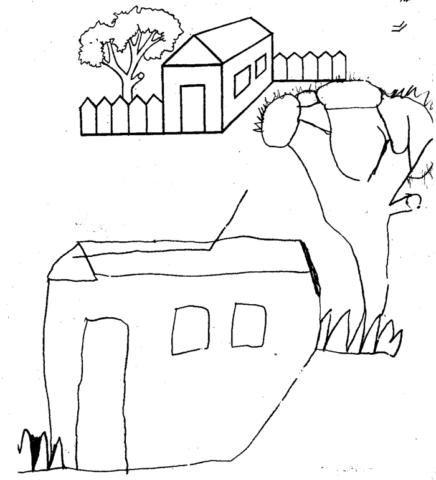

Можно ли предотвратить трудности в обучении? Давайте сравним две работы одного мальчика. Выше была представлена страница из его тетради в первом классе (рис. 5). Теперь посмотрим, как этот мальчик выполнял тест на копирование рисунка дома, когда он был в подготовительной группе детского сада. На рис. 6 видна особая, необычная стратегия рисования: мальчик рисует не целостный дом, как обычно делают дети, а копирует линии, что объясняется использованием аналитической стратегии рисования при слабости холистической (правополушарной) стратегии.

Мальчик начинает свой рисунок с двух линий, но не продолжает их, потому что он оставил мало места для рисунка дома. Тогда он переносит эти линии вниз и дополняет их горизонтальной линией. Затем он начинает добавлять к этим линиям части дома, что приводит к фрагментарности рисунка и нарушению пропорций. Ребенок сначала не замечает дерево (левостороннее игнорирование), а потом пририсовывает его зеркально.

Копирование рисунка с трехмерным изображением, представленное на рисунке, отчетливо показывает слабость холистической (правополушарной) стратегии переработки зрительно-пространственной информации у этого ребенка. Развитие такой стратегии в подготовительной группе или ранее позволило бы предотвратить или в значительной степени уменьшить трудности в школе.

Какие же еще приметы риска трудностей обучения стоит иметь в виду педагогам дошкольного образования и родителям? Очень многое говорит о ребенке его речь. Если рассказ по картинке или серии картинок ребенка пяти-шести лет состоит только из простых стереотипных фраз длиной два-четыре слова и он неполон, а чтобы его понять, нужно задавать вопросы, то у этого ребенка можно предположить трудности программирования речи. У него важно развивать функции программирования и контроля действий. Если предложения в рассказе разной длины — и короткие, и длинные, — синтаксис хороший, а вот словарь страдает, что видно из поисков и замен слов, гиперупотребления местоимений, замен конкретных названий обобщенными, то в таком случае стоит проверить звуковой анализ, называние и слухоречевую память. Если они хуже, чем у других детей в группе, то с таким ребенком нужно заниматься упражнениями на развитие этих умений, то есть на развитие переработки слухоречевой информации.

Вот как выглядит рассказ по серии картинок мальчика пяти лет и одиннадцати месяцев с подобными трудностями: «Он пошел сюда… И не получилось. Ветер вот так: а, а… Это прямо на лицо... А дядя пошел ведро… И не получилось. Потому что не было удобно. Ветер, когда ты высыпаешь, он ш-ш-ш… И стал он черный».

Для коррекции каждого варианта трудностей обучения нужны разные методики. Они подробно описаны в книге Т. В. Ахутиной и Н. М. Пылаевой. Для работы с проблемами программирования и контроля нужно вынести вовне программу действия, которой ребенок будет следовать. По такому принципу построены пособия для работы с детьми. Например, «Школа внимания» Н. М. Пылаевой и Т. В. Ахутиной используется для подготовки детей к школе и в начале первого класса. Книга «Школа умножения» тех же авторов помогает при развитии программирования и контроля у учеников второго и третьего классов. Проблемы переработки слуховой информации требуют работы над звуковым анализом, словарем и слухоречевой памятью. Детям со слабостью правополушарных функций помогут задания на переход от более сохранной аналитической стратегии к работе с включением целостной стратегии переработки зрительно-пространственной информации с опорой на речь. Также для профилактики трудностей обучения разработана книга «Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику». Здесь в увлекательной форме даются задания, которые позволяют детям тренировать их навыки программирования и контроля и пространственные функции.

Коррекция может быть эффективной только в том случае, если мы учитываем механизмы трудностей ребенка. Поэтому очень важно, чтобы учитель мог с подсказкой нейропсихолога различать варианты трудностей обучения у своего ученика. Если преподаватель или педагог не будет знать, что такие проблемы возможны, он будет удивляться и сердиться на ребенка. Поэтому знание вариантов трудностей обучения очень важно и родителям, и учителям.

Литература

1. Ахутина Т.В., Пылаева Н.М. Преодоление трудностей обучения: нейропсихологический подход. 2-ое изд.

2. Ахутина Т.В., Камардина И.О., Пылаева Н.М. Нейропсихолог в школе.

3. Ахутина Т.В., Манелис Н.Г., Пылаева Н. М., Хотылева Т.Ю. Скоро школа. Путешествие с Бимом и Бомом в страну Математику: Методическое пособие и Рабочая тетрадь. 2-е изд.

4. Игровые методы коррекции трудностей обучения в школе / Под ред. Ж.М. Глозман.

5. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа внимания. Методика развития и коррекции внимания у детей 5–7 лет: Методическое пособие и рабочая тетрадь.

6. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Школа умножения: Методика развития внимания у детей 7–9 лет: Методическое пособие и рабочая тетрадь.

7. Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Скоро школа. Учимся видеть и называть: Методика развития зрительно-вербальных функций у детей 5–7 лет.

Автор: Татьяна Ахутина доктор психологических наук, заведующая лабораторией нейропсихологии факультета психологии МГУ имени М. В. Ломоносова