Есть такие экономические индикаторы, которые работают как лакмусовая бумажка социального самочувствия общества. Можно сколько угодно рассказывать про рост реальных доходов населения и стабилизацию экономической ситуации в России, но когда люди начинают экономить на собственных детях – это уже диагноз.

И судя по статистике первого полугодия 2025 года, российские семьи дошли именно до этой критической точки. Рынок детских товаров в России переживает серьезный спад, причем падение продаж затрагивает самые базовые категории – от колясок до подгузников.

По данным аналитиков Т-банка, продажи детских товаров за январь-июнь упали на 7% в денежном выражении и на 4% в натуральном выражении. Казалось бы, цифры не критичные – экономика живая, могут быть флуктуации. Но если копнуть поглубже в конкретные категории, картина получается весьма красноречивая. Продажи колясок рухнули на 25% в натуральном выражении, детской одежды и обуви – на 21%, подгузников и пеленок – на 15%. И вот тут уже становится понятно, что речь идет не о временных трудностях, а о системной проблеме.

Арифметика, которая не складывается

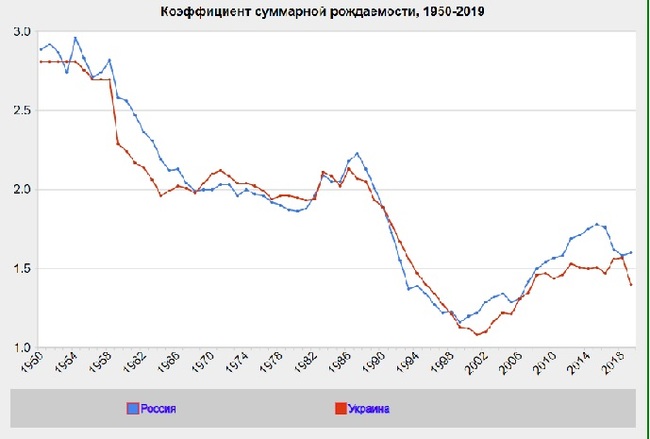

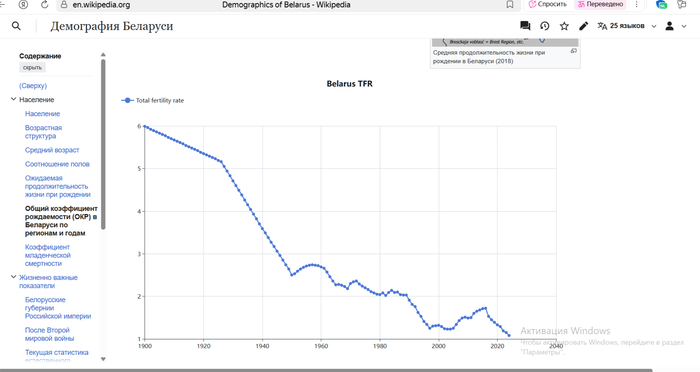

Журналисты Коммерсанта, конечно, сразу нашли удобное объяснение происходящему: мол, рождаемость падает, детей становится меньше, вот и товаров для них покупают соответственно меньше. По данным Росстата, рождаемость в 2024 году снизилась на 3,4%, а в первом квартале 2025 года – на 4% в годовом выражении. Вроде бы логично, но есть одна проблема – математика здесь работает против официальной версии.

Если рождаемость упала на 4%, то каким образом продажи колясок могли рухнуть на 25%? Разность в 21 процентный пункт демографическими факторами уже не объяснишь. Получается, что значительная часть семей, в которых дети все-таки появились, коляску новую купить либо не может, либо не хочет, либо покупает что-то подешевле на вторичном рынке. То же самое касается подгузников и пеленок – падение на 15% при снижении рождаемости на 4% означает, что даже базовые товары первой необходимости для младенцев стали покупать с оглядкой на кошелек.

Вот детская одежда и обувь – это вообще отдельная история, потому что их покупают для детей всех возрастов, а не только новорожденных. Падение продаж на 21% здесь уже никак не связано с демографией. Это чистая экономия родителей, которые либо донашивают старые вещи дольше обычного, либо покупают подержанные, либо берут у знакомых то, что их дети уже переросли.

Российские семьи экономят на детях: вторичный рынок как зеркало кризиса

И действительно, параллельно с падением продаж новых детских товаров активно развивается торговля подержанными. На «Авито» только за четыре месяца 2025 года продали 342 тысячи бывших в употреблении колясок общей стоимостью 3,5 миллиарда рублей. Средняя цена такой коляски составила 8,7 тысячи рублей. При этом средняя стоимость новых колясок по итогам июня достигла 17,3 тысячи рублей, увеличившись на 19% год к году.

Получается, что покупка подержанной коляски экономит семье почти 9 тысяч рублей – это 59% от стоимости новой. Для многих семей эта экономия становится критически важной, особенно если учесть, что коляска нужна относительно недолго – года два-три максимум. Раньше покупка новой коляски была своего рода ритуалом для молодых родителей: выбирали цвет, модель, обсуждали функционал, радовались покупке. Теперь все чаще этот ритуал превращается в поиск приличного подержанного варианта по разумной цене.

Парадокс официальной статистики

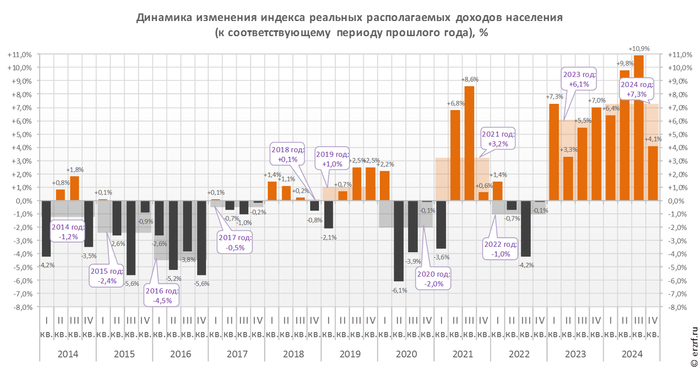

Самое интересное во всей этой истории – официальные данные по доходам населения. По информации Росстата, реальные доходы граждан за 2024 год выросли аж на 7,3%. Получается парадоксальная ситуация: доходы растут, а тратить люди стали заметно меньше, причем экономят даже на детях. Как такое возможно?

Объяснение может быть только одно: люди чувствуют неустойчивость своего экономического положения и предпочитают создавать финансовую подушку безопасности, даже если это означает экономию на том, на чем раньше не экономили никогда. Когда будущее туманно, а перспективы непонятны, рациональной стратегией становится откладывание денег «на черный день», а не их трата на новую детскую одежду или коляску.

Средний чек в категории детских товаров за январь-июнь вырос на 7% и достиг 3,4 тысячи рублей. То есть налицо классическая ситуация падающего спроса при растущих ценах – товары дорожают, а покупают их все меньше. И если цены растут на 7%, а объем продаж падает на 4-25% в зависимости от категории, то совокупные доходы производителей и продавцов детских товаров сокращаются довольно существенно.

Психология семейной экономии

Когда семьи начинают экономить на детских товарах, это сигнализирует о том, что все другие резервы для маневра уже исчерпаны. Традиционно российские родители были готовы затянуть пояса потуже, отказаться от отпуска, ремонта, новой одежды для себя, лишь бы ребенок ни в чем не нуждался.

Принцип «детям – лучшее» был чем-то вроде неписаного закона для большинства семей.

Теперь этот принцип трансформировался в более прагматичный: детям достается то, что остается после оплаты коммунальных услуг, ипотеки и других обязательных платежей. И если остается мало, то приходится искать способы экономии – покупать подержанные вещи, донашивать старые дольше обычного, брать у знакомых.

Эта тенденция, судя по статистике, только набирает обороты. Если в 2024 году семьи еще как-то держались и старались не экономить на детях, то 2025 год стал переломным – годом массового перехода на режим жесткой экономии буквально по всем статьям расходов, включая детские товары.

Что это говорит о ситуации в целом

Снижение трат на детские товары – это не просто экономический индикатор, это показатель того, как семьи видят свое будущее и будущее своих детей. Когда родители покупают подержанные коляски, экономят на детской одежде и с оглядкой покупают даже подгузники, они невольно транслируют неуверенность в завтрашнем дне.

Получается порочный круг: чем больше семьи экономят и откладывают деньги, тем меньше денег поступает в экономику, тем хуже экономическая ситуация, тем больше оснований для беспокойства о будущем, тем больше приходится экономить. И дети в этой ситуации становятся заложниками общего экономического пессимизма родителей.

Официальные цифры роста реальных доходов на 7,3% выглядят все менее убедительно на фоне реального потребительского поведения. Если люди, доходы которых якобы выросли, начинают экономить даже на собственных детях, то возникает закономерный вопрос: а действительно ли эти доходы выросли в реальности, или это просто красивая статистическая цифра, которая не отражает жизненных реалий обычных семей?