Перенесёмся на 70 лет назад, в 1950-е годы — эпоху ожесточённого противостояния двух сверхдержав. Тогда США и СССР стремительно накапливали арсеналы атомного оружия, а также искали способы доставить их на территорию вероятного противника. И если американцы сделали ставку на стратегическую бомбардировочную авиацию, то Советский Союз, не имевший ни сопоставимого по силе флота бомбардировщиков, ни баз на американском континенте, избрал другой путь — создание межконтинентальных баллистических ракет (МБР). В 1954 году советское правительство приняло постановление о разработке ракеты, которая смогла бы достичь США. Задачу поставили перед ОКБ-1 под руководством Сергея Королёва. Ракета получила название Р-7.

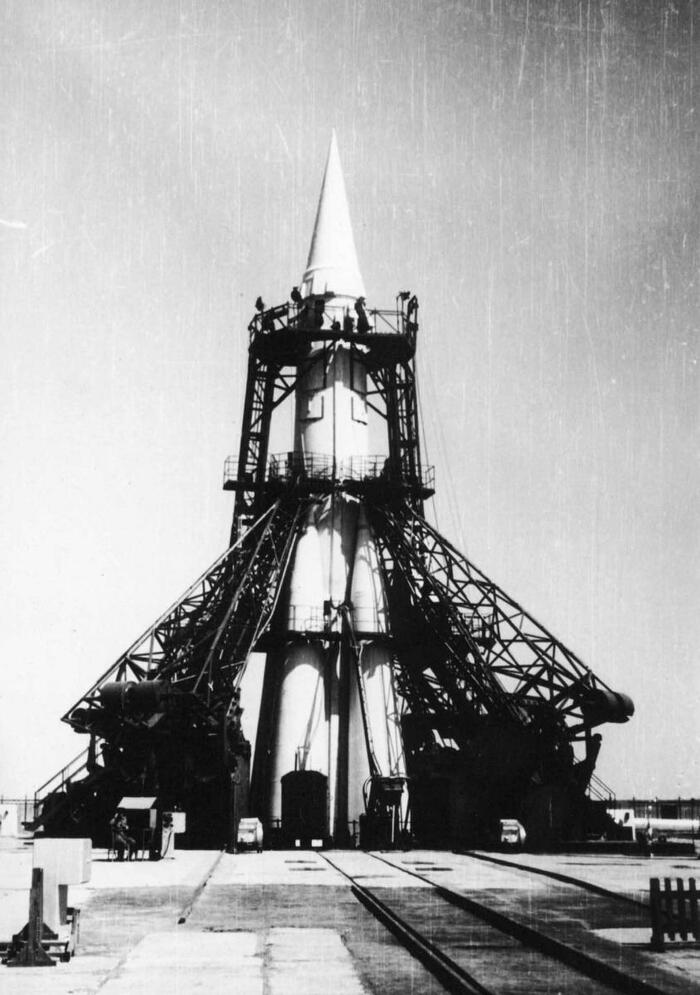

Да, какое-то время Р-7 была исключительно военной ракетой, использовать её для вывода спутников на орбиту не предполагалось. Всё решила её рекордная для тех лет грузоподъёмность, обусловленная, кстати, несовершенством дизайна ранней версии боеголовки. Масса заряда достигала целых 5,5 тонны, однако позже её удалось уменьшить почти в два раза. К тому моменту ракету уже запустили в производство. Довольно быстро стало понятно, что если заменить боеголовку на спутник, то Р-7 сумеет вывести его на постоянную орбиту вокруг Земли.

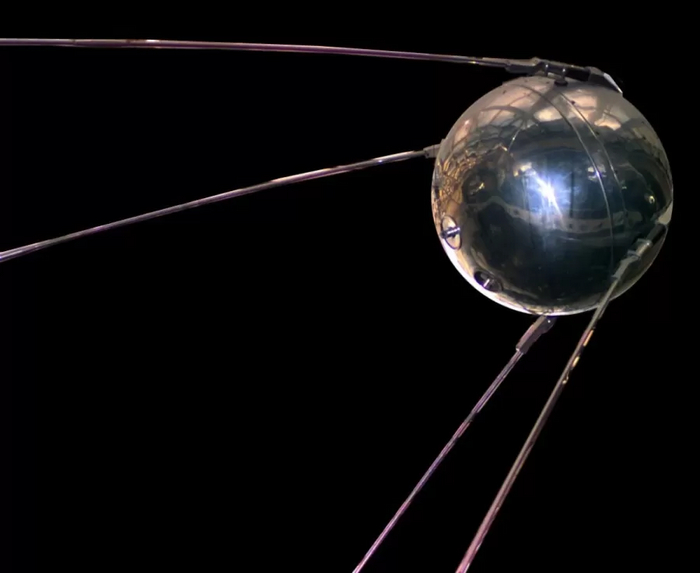

К 1957 году Р-7 была готова к полётам. Первые два испытания ракеты завершились неудачей. Но 21 августа 1957 года — с третьей попытки — она совершила успешный полёт, а уже 4 октября вывела на орбиту первый «Спутник», дав начало космической эре.

Первоначально межконтинентальная баллистическая ракета Р-7 предназначалась исключительно для военных целей

Запуск «Спутника» произвёл эффект разорвавшейся бомбы (такой вот каламбур). Некоторые американцы вроде того же Гомера Хикама (про него снят фильм «Октябрьское небо») настолько впечатлились маленькой звездой в ночном небе, что решили связать жизнь с космонавтикой и ракетостроением. Но на каждого такого космического романтика приходилось много откровенно напуганных. «Спутник» живо продемонстрировал, что у Советского Союза теперь есть ракета, способная достичь США. Некоторые политики сгоряча даже призывали сбить его, когда он в следующий раз пролетит над американской территорией.

Для Пентагона всё это означало ровно одно: околоземная орбита становится новым рубежом боевых действий. А поскольку в то время атомная бомба считалась универсальным ответом на любые военные угрозы (системы наведения были несовершенны, так что ядерными боеголовками оснащались зенитные и противотанковые ракеты, ракеты «воздух — воздух», торпеды и даже артиллерийские снаряды), требовалось выяснить, насколько эффективно она действует в космосе.

Величайший научный эксперимент

Всё началось с изысканий греко-американского физика Николаса Кристофилоса. Он входил в состав консультативной группы JASON, созданной вскоре после запуска «Спутника». Цель её работы состояла в том, чтобы найти способы уничтожать советские ядерные ракеты.

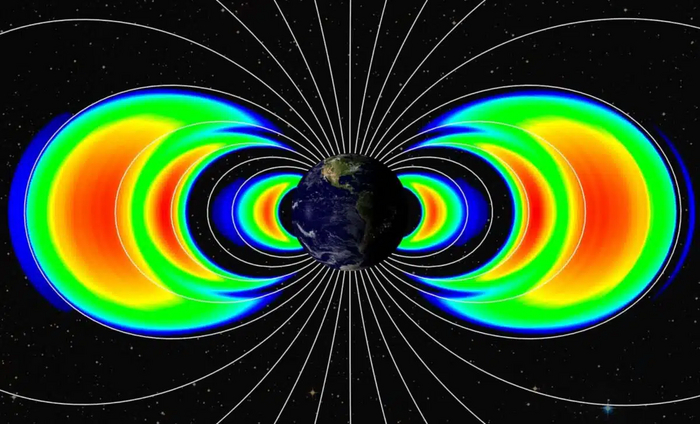

Естественный радиационный пояс Земли как раз в 1958 году открыл американский учёный Джеймс Ван Аллен. Эту часть магнитосферы иногда называют поясом Ван Аллена

Довольно быстро стало понятно, что единственный (на тот момент) реальный способ — запускать противоракеты с ядерной боеголовкой. Однако у военных были сомнения по этому поводу. Основной поражающий фактор ядерного взрыва — ударная волна, которая по очевидным причинам не формируется в безвоздушном пространстве. Следовательно, чтобы сбить боеголовку, требовалось довольно точное попадание, а добиться этого с технологиями того времени было непросто. Да и если отбросить вопрос точности, то даже в идеальных условиях на каждую советскую боеголовку нужно было запускать как минимум одну противоракету, что казалось слишком сложным и затратным даже для США.

Кристофилос предложил альтернативу. Он пришёл к выводу о том, что если взорвать ядерную бомбу на нужной высоте, то образовавшиеся при взрыве электроны высоких энергий будут захвачены магнитным полем Земли. В результате вокруг нашей планеты возникнет искусственный радиационный пояс — его предлагалось использовать в качестве защитного экрана. Высокоэнергетические электроны будут бомбардировать боеголовки пролетающих через него ракет, выводя в них из строя чувствительную электронику. Кроме того, как думал Кристофилос, космические ядерные взрывы также позволят ослеплять советские радары и выводить из строя системы связи.

Проверить эти предположения можно было только одним способом. Вскоре на свет появился план операции «Аргус». В её рамках предполагалось взорвать три ядерных заряда мощностью 1,7 килотонны в космосе над южной частью Атлантического океана. Место испытания было выбрано не случайно. Именно в тех широтах находится так называемая Южно-Атлантическая аномалия, где радиационные пояса ближе всего подходят к поверхности Земли.

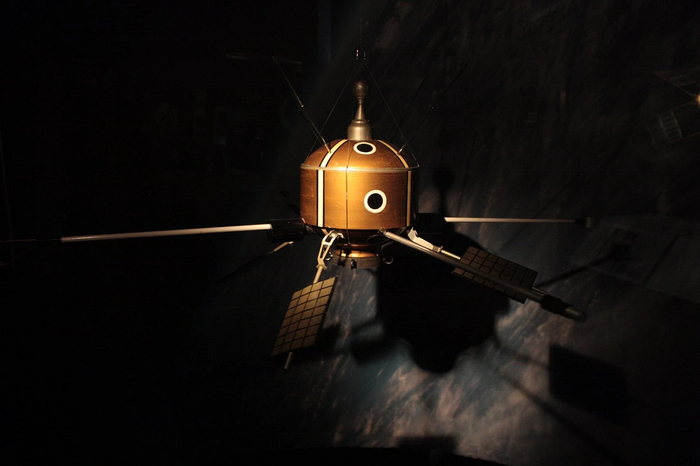

Стоит отметить, что к операции готовились в спешке. В октябре 1958 года должен был вступить в силу мораторий на ядерные испытания, к которому присоединились и США, и СССР. Поэтому у американских военных оставалось лишь полгода. Всего в операции участвовали 9 кораблей и 4500 человек, собранные в оперативное соединение 88 (его создали специально ради этого, а после завершения эксперимента распустили). Кроме того, пара спутников должны были изучать эффекты от взрывов. Первый аппарат «Эксплорер-4» успешно отправился в космос 26 июля 1958 года. А вот запуск «Эксплорера-5» завершился неудачей.

За несколько недель до начала операции «Аргус» американские военные также устроили серию высотных ядерных взрывов над атоллом Джонстон. Наиболее заметным из них было испытание Hardtack Teak 1 августа 1958 года. На высоте 76 километров была взорвана водородная бомба мощностью 3,8 мегатонны. Это вызвало возмущения в ионосфере, в результате чего возникли перебои со связью над значительной частью Тихоокеанского бассейна.

А зарево от взрыва напугало многих жителей Гонолулу, находившегося в 1300 километрах от места испытания. Впрочем, несмотря на мощь бомбы, такой высоты взрыва оказалось недостаточно для того, чтобы вокруг планеты сформировались искусственные радиационные пояса.

Саму «полезную нагрузку» (массой порядка 100 килограммов) в космос доставила модифицированная геофизическая ракета X-17A (длиной 12 метров), разработанная компанией Lockheed. Первое испытание в рамках операции «Аргус» было произведено 27 августа 1958 года. Бомбу взорвали на высоте 170 километров. Второй взрыв состоялся 30 августа на высоте 310 километров, третий — 6 сентября на высоте 790 километров.

Каковы же были результаты? Подтвердились многие предположения Николаса Кристофилоса. Вокруг Земли действительно возникли искусственные радиационные пояса. Также было доказано, что ядерный взрыв в космосе может выводить из строя спутники и ослеплять наземные радары. Однако же радиационные пояса оказались намного слабее, чем предсказывал Кристофилос, и рассеялись всего через несколько недель. Да, они представляли угрозу для космических аппаратов и людей на околоземной орбите, но о формировании непроницаемого для боеголовок барьера, который бы обезопасил США от советского удара, и речи не шло.

В наши дни, разумеется, факт проведения подобных испытаний утаить бы не удалось. Но в 1958 году не существовало соцсетей, а околоземная орбита была практически пуста. Тем не менее из-за масштабности операции сведения о ней начали постепенно просачиваться к журналистам. Нередко эти утечки происходили через учёных, участвовавших в эксперименте. Они считали, что бессмысленно скрывать факты: о земной магнитосфере было собрано огромное количество данных, и их следовало сделать общим научным достоянием.

Наконец, в марте 1959 года в New York Times была опубликована статья об «Аргусе». Интересно, что в ней операцию назвали «величайшим научным экспериментом в истории». После этого Пентагону пришлось признать, что космические ядерные взрывы действительно проводились. Причём военные упирали на то, что их цели были исключительно научными.

Несмотря на то что «Аргус» действительно дал множество ценных данных, далеко не все представители научного сообщества остались от него в восторге. И это неудивительно. Исследователи земной магнитосферы и радиационных поясов, конечно же, не могли не заметить появление различных аномалий в августе-сентябре 1958 года. Пытаясь разобраться в их причинах, они выдвинули ряд гипотез — а теперь выяснилось, что у этих аномалий искусственное происхождение. На авторов эксперимента обрушилась волна критики, не говоря уже о бурном обсуждении его этической составляющей.

Пока американские военные исследовали на практике защитный потенциал искусственных радиационных поясов, и в США, и в СССР втайне разрабатывались ещё более амбициозные (если не сказать безумные) планы: взорвать ядерную бомбу… на Луне. Как ни парадоксально, это тоже обосновывали исключительно научными целями.

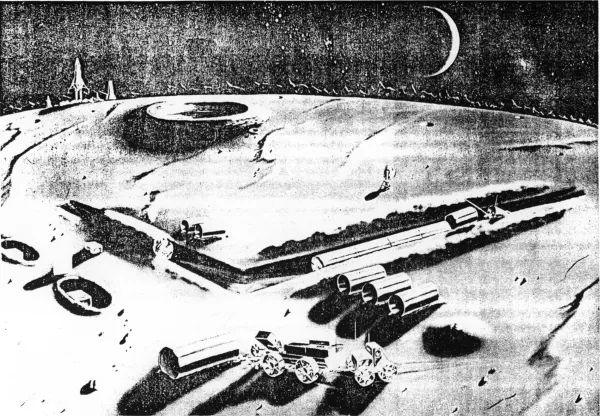

Чтобы заглянуть на обратную сторону Луны, по проекту А119 предлагалось взорвать по линии терминатора ядерный заряд

В том же 1958 году Советский Союз и США решили отправить космические аппараты к Луне. По нынешним меркам эти ранние межпланетные зонды имели примитивную конструкцию. Впрочем, их задачи также не отличались замысловатостью. Например, первые советские лунники должны были просто вырваться из оков земной гравитации и упасть на поверхность Луны.

И вот в атмосфере холодной войны в головы инженеров по обе стороны железного занавеса примерно в одно и то же время пришла «замечательная» идея: а что, если разместить на борту лунного импактора ядерную бомбу? Так на свет появились два параллельных проекта атомной бомбардировки Луны. Американский получил обозначение А119, советский — Е-4.

Но для чего понадобилось сбрасывать ядерную бомбу на Луну? Формальная мотивация американской стороны заключалась в том, чтобы помочь рассчитать траекторию полёта ракет к Луне в будущем. Это была одна из основных проблем при запусках первых лунных ракет. Предполагалось, что, если установить на лунный аппарат ядерную бомбу и зафиксировать место взрыва, получится значительно увеличить точность последующих запусков. Также утверждалось, что ядерный взрыв на Луне даст важные научные сведения. При взрыве бомбы в районе терминатора (границы между дневной и ночной стороной Луны) можно было бы увидеть облако пыли в лучах Солнца на фоне неосвещённой стороны Луны, а затем изучить образовавшийся кратер, чтобы определить базовые свойства лунной поверхности. Последнее позволило бы подтвердить или опровергнуть популярную гипотезу о том, что поверхность Луны покрыта толстым слоем скопившейся за миллионы лет космической пыли, поэтому при попытке прилуниться спускаемый аппарат попросту «утонет» в ней.

Несмотря на некоторую логичность подобных аргументов, очевидно, что основной движущей силой проекта А119 была всё же не наука, а идеология. Ядерный взрыв, произошедший на Луне, увидели бы все на Земле. По задумке авторов проекта, это бы продемонстрировало технологическое преимущество США и «подбодрило» бы американцев, вернув им веру в величие родной страны.

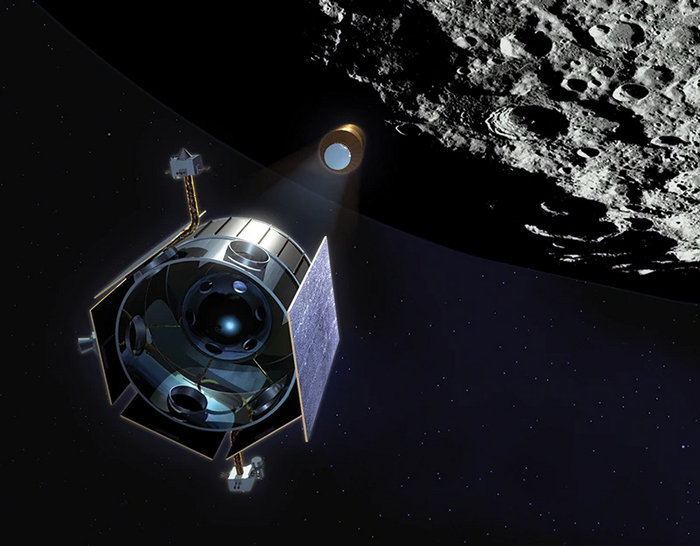

В 2009 году NASA попыталось реализовать похожую идею без ядерного взрыва: ударить по Луне импактором Centaur и проанализировать состав газопылевого облака. Поднявшееся облако оказалось гораздо ниже ожидаемого, однако станции LCROSS для анализа хватило и этого

Советский проект обосновывали в целом схожим образом. Ещё одним косвенным фактором могло стать то, что некоторые западные СМИ высказывали сомнения в советских космических успехах и требовали предоставить некие неопровержимые доказательства того, что они в самом деле были (да, не верившие в космические полёты «нелетальщики» были уже тогда). А какое свидетельство нагляднее ядерного взрыва на Луне?

Обе сверхдержавы проделали все необходимые для испытания расчёты. ОКБ-1 даже изготовило макет станции. Внешне она походила на морскую мину, так как со всех сторон была утыкана штангами взрывателей. Это гарантировало, что бомба взорвётся при любой ориентации станции в момент столкновения с Луной.

Что примечательно, в состав американской группы, которая моделировала последствия лунного испытания, входил молодой Карл Саган — позже он стал всемирно известным популяризатором космических исследований. Тогда он занимался расчётом видимости взрыва.

К счастью, в какой-то момент соображения безопасности всё же оказались важнее идеологических интересов. Даже сейчас космическая техника не может похвастаться стопроцентной надёжностью, а в конце 1950-х ситуация обстояла намного хуже. Взрывы и падения ракет были обыденностью. Если бы после неудачного запуска предназначенная для Луны ядерная бомба упала на территории другой страны, могла бы произойти катастрофа. Так что со временем оба проекта закрыли. На это повлиял и скандал, поднявшийся после рассекречивания операции «Аргус», а также опасения учёных о том, что радиация из-за ядерного испытания загрязнит Луну, а это, в свою очередь, поставит крест на некоторых видах исследований.

И СССР, и США держали планы по ядерной бомбардировке Луны в строжайшем секрете, о самом факте их существования стало известно уже после холодной войны. Это и к лучшему. Как подметил британский историк Дэвид Лоури, в противном случае у нас бы никогда не было романтического образа Нила Армстронга и его маленького шага.

Мораторий на ядерные испытания продержался 33 месяца. Из-за очередного витка международной напряжённости осенью 1961 года США и СССР возобновили тесты — в том числе и в космосе.

Испытание Checkmate в рамках Starfish Prime

Тогда первым был Советский Союз. В рамках операции «К» в 1961–1962 годах он провёл пять ядерных взрывов на высотах от 59 до 300 километров. Их целью было изучить поражающие факторы и то, как они повлияют на систему советской противовоздушной обороны.

Все испытания проходили над территорией Казахстана. Незадолго до детонации от ракеты, несущей ядерный заряд, отделялся специальный контейнер с измерительной аппаратурой, которая фиксировала результаты взрыва. Кроме того, запускали «контрольные» ракеты, летевшие по той же траектории, что и боевые, но с задержкой. Они тоже фиксировали последствия взрывов, а ещё служили радиолокационными целями, то есть позволяли оценить, как взрывы повлияли на работу станций слежения, входящих в систему ПВО. В операции также были задействованы спутники «Космос-3», «Космос-5» и «Космос-7»: они изучали образовавшиеся искусственные радиационные пояса.

Если говорить о результатах операции «К», то известно, что взрывы нарушили работу систем связи. Сильные радиопомехи были зафиксированы на расстоянии до 1000 километров от эпицентра. Из-за электромагнитного импульса вышли из строя подземные силовые кабели, телефонные станции и ЛЭП. А короткие замыкания в приборах даже привели к нескольким пожарам.

Испытание Kingfish в рамках Starfish Prime

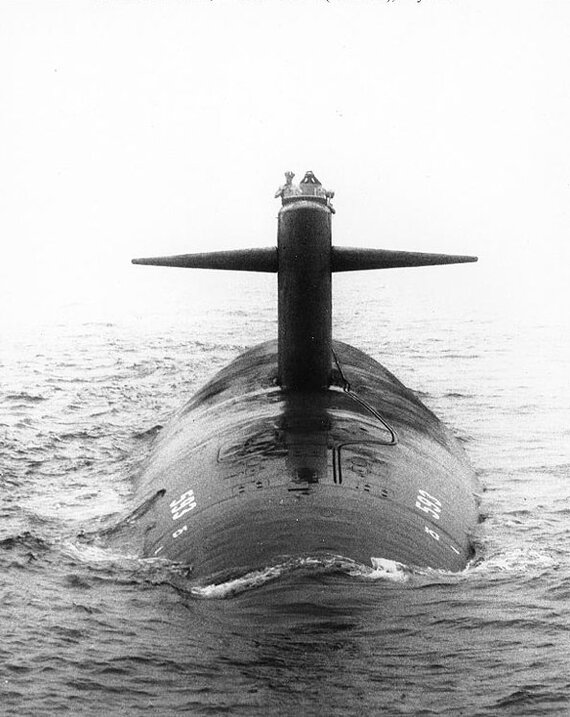

Но сомнительная честь выполнить самое известное ядерное испытание в космосе всё же выпала американцам. Оно получило название Starfish Prime. 9 июля 1962 года на высоте 400 километров над Тихим океаном была взорвана водородная бомба мощностью 1,4 мегатонны. Взрыв, кстати, удалось провести лишь со второго раза. Первая попытка провалилась из-за технических проблем, поэтому детонация прошла по команде с Земли, причём без цепной реакции ядерного взрыва: боеголовки просто подорвали. Обломки (в том числе фрагменты боеголовок) упали на территорию атолла Джонстон и в прилегающие к нему воды.

У эксперимента Starfish Prime было множество разных последствий. Ослепительную вспышку в небе наблюдали жители Гавайских островов на расстоянии 1500 километров от места испытания. Несмотря на столь значительную дистанцию, электромагнитный импульс вывел из строя сотни уличных фонарей в Гонолулу, а кое-где также телевизоры, радиоприёмники и другую бытовую электронику. Как и во время предыдущих подобных тестов, из-за возмущений в ионосфере во всём регионе на какое-то время пропала радиосвязь. А в небе возникло мощное зарево, которое было похоже на полярное сияние.

Но этим последствия не ограничились. Рождённый взрывом искусственный радиационный пояс оказался намного мощнее, чем в прошлых испытаниях. И, хотя в 1962 году околоземная орбита всё ещё была почти пустой, он успел наделать немало бед. Считается, что из-за него быстро вышли из строя несколько спутников, в том числе первый британский космический аппарат Ariel 1, советский «Космос-5» и первый в истории коммерческий телекоммуникационный спутник Telstar 1 Позже ещё ряд пролетевших через пояс аппаратов преждевременно прекратили работу. По некоторым оценкам, в общей сложности Starfish Prime уничтожил до трети всех существовавших тогда спутников или привёл к заметному сокращению срока их службы.

Первый британский спутник Ariel 1 стал одной из жертв космических ядерных испытаний

Более того, влияние искусственного радиационного пояса пришлось учитывать при планировании полётов пилотируемых космических кораблей «Восток-3» и «Восток-4» в августе и при планировании миссии «Меркурий-Атлас-8» в октябре 1962 года. Последствия загрязнения магнитосферы были заметны ещё несколько лет. Случись подобное испытание сейчас, из строя вышло бы до 90% всей современной низкоорбитальной спутниковой группировки, а пилотируемые полёты в космос стали бы невозможны на несколько лет.

Сложно в это поверить, но последние в истории высотные ядерные взрывы произошли в самый разгар Карибского кризиса, когда даже незначительный инцидент мог привести к началу Третьей мировой войны. 20 октября 1962 года в рамках испытания Checkmate выпущенная с борта бомбардировщика B-52 авиационная ракета XM-33 доставила 7-килотонный заряд на высоту 147 километров. Вскоре последовал советский ответ — три высотных взрыва в рамках операции «К». Они состоялись 22 и 28 октября, а ещё 1 ноября. И тогда же, 1 ноября, американские военные взорвали 497-килотонный заряд на высоте в 97 километров.

Неизвестно, как долго человечество продолжало бы играть с огнём и проводить всё более и более мощные ядерные взрывы, если бы в октябре 1962 года оно не получило хорошую встряску в виде Карибского кризиса. Лишь чудом избежав Третьей мировой, сверхдержавы решили снизить градус напряжённости, чтобы подобное больше не повторялось. Одной из мер разрядки стало подписание в 1963 году Договора о запрещении ядерных испытаний в атмосфере, космосе и под водой, положившего конец атомным взрывам на орбите.

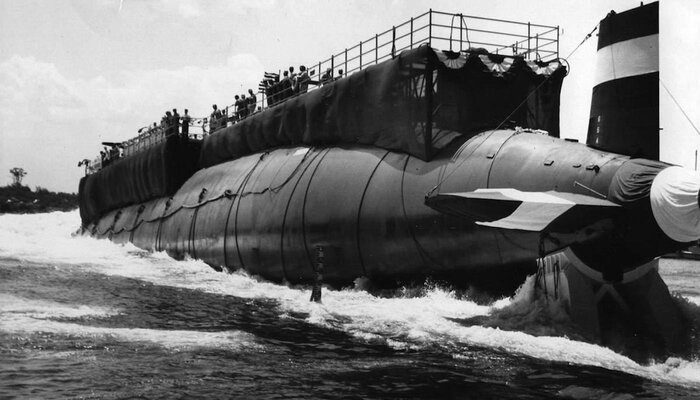

Корабль на ядерной подушке

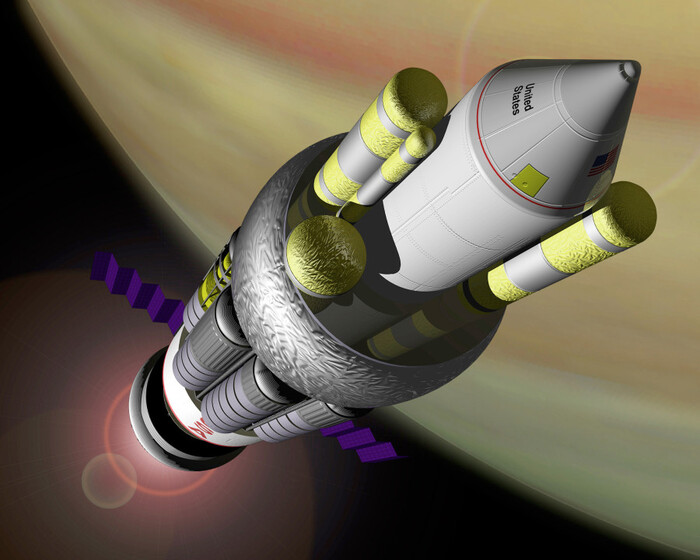

Справедливости ради стоит сказать, что далеко не у всех ядерно-космических проектов той эпохи была военная или идеологическая подоплёка. Авторы одного из них хотели использовать мощь атомного взрыва в весьма благородных целях: чтобы помочь человечеству колонизировать Солнечную систему и даже достичь других звёзд. Речь о знаменитом проекте ядерно-импульсного космического корабля «Орион».

Принцип его работы был таков. За кормой космического аппарата планировали установить мощную бронированную плиту. Далее из корабля в направлении, противоположном полёту, равномерно выбрасывались бы маломощные ядерные заряды, которые подрывались бы на небольшом (до 100 метров) расстоянии. Заряды были бы сконструированы таким образом, чтобы большая часть продуктов взрыва была направлена в хвост космического корабля. Отражающая плита принимала бы на себя импульс и передавала бы его кораблю через систему амортизаторов (без неё перегрузки были бы губительны для экипажа). От повреждения световой вспышкой, потоками гамма-излучения и высокотемпературной плазмой отражающую плиту защищало бы покрытие из графитовой смазки, которое заново распылялось бы после каждого подрыва.

Схема кажется откровенно безумной, но в реальности она вполне жизнеспособна. И хотя Договор о запрещении испытаний поставил крест на дальнейшем развитии «Ориона», многие инженеры по-прежнему считают этот проект наиболее реалистичным из всех существующих концепций звездолёта. Так что, если человечество действительно предпримет попытку достичь других звёзд, «Орион», вероятно, будет возрождён, а в Договор придётся внести исключение.

Запрет на ядерные испытания вовсе не означал, что отныне космос — безъядерная зона. Договор не запрещал странам размещать атомное оружие в космосе. А такие планы всерьёз рассматривали военные по обе стороны железного занавеса.

Все, кто смотрел фильм «2001 год: Космическая одиссея» (1968), отлично помнят знаменитый кадр, где подброшенная кость превращается в орбитальную станцию. В этой сцене ещё больше символизма, чем может показаться на первый взгляд. По задумке создателей, орбитальная станция, которую мы видим в кадре, — это боевая платформа и носитель ядерного оружия. Таким образом, за секунду фильм Кубрика демонстрирует нам не просто человеческий прогресс, а эволюцию оружия — средств уничтожения людьми себе подобных.

Почему же идея размещать ядерные заряды в космосе была так популярна? Основным преимуществом считалась скорость доставки боеприпаса. После выдачи тормозного импульса боеголовке требовалось всего 5–6 минут, чтобы сойти с орбиты и упасть на Землю. Для сравнения, межконтинентальной баллистической ракете нужно 30–40 минут, чтобы достичь цели на другом континенте. Космическая ядерная бомба казалась идеальным средством первого удара, практически не дававшим противнику времени на ответные меры.

Некоторые военные теоретики пошли ещё дальше и предложили разместить ядерное оружие на Луне. В конце 1950-х — начале 1960-х в рамках проекта Horizon американская армия разрабатывала концепцию лунной военной базы с гарнизоном из 12 солдат. Для защиты от советских космонавтов планировалось окружить базу минными полями и вооружить экипаж тактическими ядерными зарядами.

Затем территорию базы оборудовали бы площадками для запуска атомных ракет, способных достичь нашей планеты. Вот что любопытно: орбитальное ядерное оружие рассматривалось как средство первого удара, а лунные ракеты — как оружие возмездия на тот случай, если бы СССР удалось бы уничтожить все американские базы на Земле.

Но эти планы так и не были реализованы, причём не из каких-то гуманистических соображений или нежелания военных распространять гонку вооружений ещё и на космос. Сколь бы соблазнительной на первый взгляд ни казалась концепция боевых орбитальных платформ, более тщательный анализ выявил целый ряд существенных недостатков, которые значительно перевешивали все потенциальные преимущества.

Основная проблема заключалась в том, что такая система была способна поразить лишь цели, которые прямо в тот момент находились на трассе её полёта. Чтобы уничтожить конкретный объект, орбиту платформы нужно было изменить. Это заняло бы часы, а возможно, даже дни — и манёвры не остались бы незамеченными. Они сами по себе были способны спровоцировать превентивный ядерный удар со стороны противника.

Точность орбитальной бомбардировки также оставалась под вопросом. Она бы заметно уступала точности обычных (и намного более дешёвых) МБР. Кроме того, в отличие от ракеты в защищённой шахте, орбитальная платформа постоянно находилась бы у всех на виду. Её можно было бы поразить, или попытаться вывести из строя внешним воздействием, или просто лишить её связи с Землёй.

И наконец, безопасность: как гарантировать, что запуск не завершится аварией? Что делать с вышедшими из строя платформами? Как возвращать на Землю их ядерные заряды? И что делать, если одна из платформ вдруг сойдёт с орбиты?

Сочетание всех этих факторов привело к тому, что военные отказались от такой идеи. Баллистические ракеты — намного дешевле, точнее и, как бы иронично это ни звучало, безопаснее.

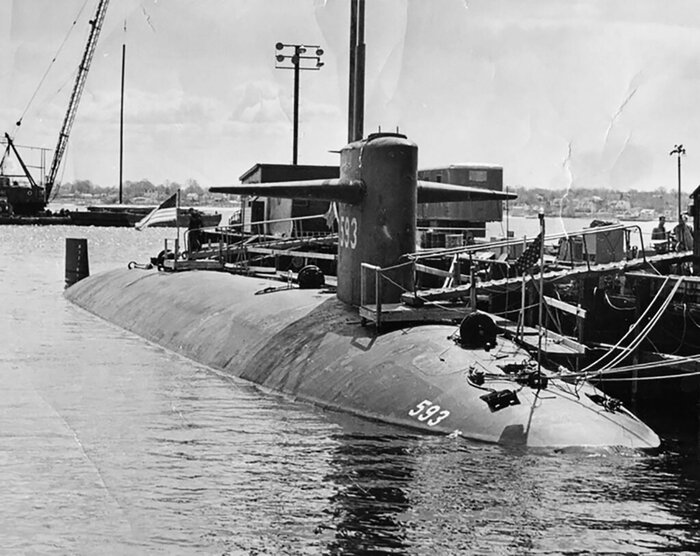

А проект лунной военной базы с оружием возмездия похоронила поистине астрономическая цена строительства. Довольно быстро стало понятно, что подводная лодка с ядерными ракетами, прячущаяся на просторах мирового океана, нанесёт куда более сильный удар возмездия, а стоить будет на несколько порядков меньше.

То, что военные потеряли интерес к подобным проектам, заметно поспособствовало принятию в 1967 году так называемого Договора о космосе — это по сей день краеугольный камень космического права. Помимо всего прочего, Договор о космосе запрещает размещать ядерное оружие в космосе или на других небесных телах. На сегодняшний день к нему присоединились 113 стран, в том числе все ведущие космические державы.

Конечно, никакие договоры не вечны. Технологии развиваются, и в какой-то момент военные могут вновь серьёзно задуматься о размещении атомного оружия на орбите. Но хочется верить, что до этого не дойдёт и космос останется безъядерной территорией — а в перспективе такой будет и наша Земля.