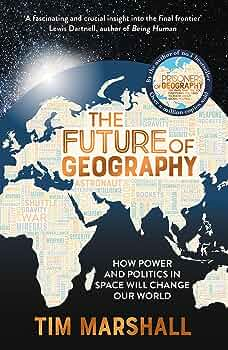

Будущее географии (3)

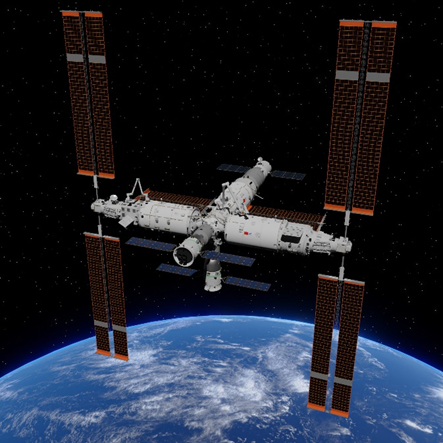

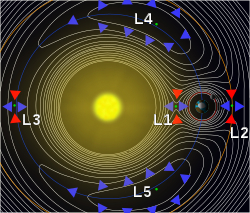

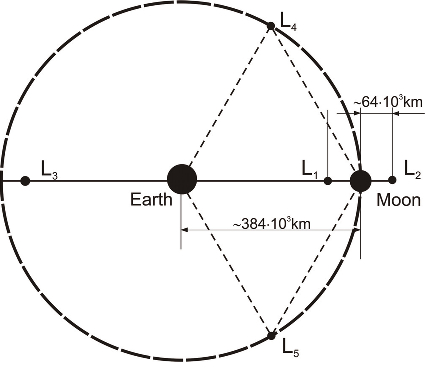

А что там, в более других странах? Говоря о них, стоит вспомнить о Европейском космическом агентстве (ЕКА), с его знаковыми проектами: навигационной системой Galileo, системой наблюдения Copernicus и участия в МКС. И всё же, на Луну они не могут в одиночку, приходится сотрудничать с американцами. Глядя в будущее, можно выделить ещё один интересный проект: Comet Interceptor, который будет ждать пролетающие кометы в точке L2. Всё это хорошо, конечно, но в вопросах космической безопасности европейцы отстают. Для того, чтобы добиться желанной стратегической автономии, необходимо делать несколько больше, чем просто отслеживать космический мусор.

Итальянцы были первыми в Европе со своим спутником 1964 года на американском носителе. За ними в космос пришла Франция – третья страна, облетевшая планету на своей ракете. Генерал де Голль хотел быть независимым во всём, включая носителей боеголовок и космодром. У французов всегда были хорошие спутники наблюдения. Их система SPOT 1 смогла в цвете запечатлеть Чернобыльскую аварию сразу после запуска. Современная система Плеяды играет важную роль при действиях военных страны в Восточной Африке. Хоть французы и утверждают, что не участвуют в космической гонке вооружений, некоторые их проекты наподобие роев наноспутников или наземных лазеров заставляют в этом усомниться.

Германия, хоть и была первой страной, чья ракета добралась до космоса (это был Вернер фон Браун), сегодня звёзд с неба не хватает, но всё же производит большое количество начинки для спутников и является вторым по величине участником в ЕКА. Великобритания тоже пока остаётся в ЕКА, хоть и в статусе третьей страны.

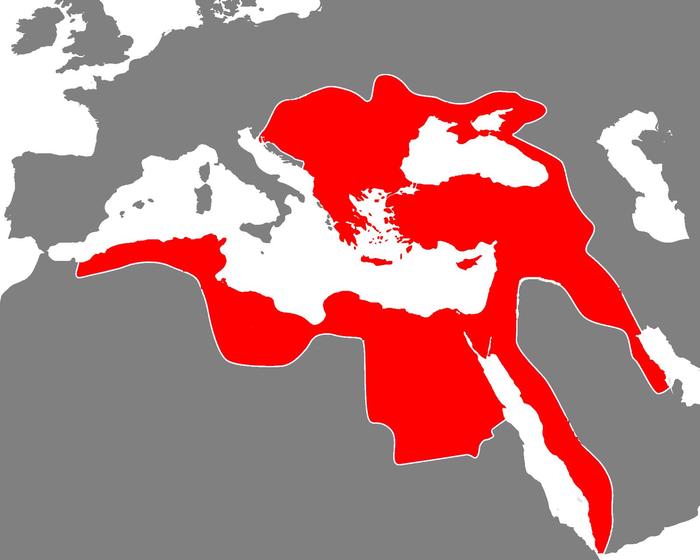

Британцы не могли строить свои ракеты и спутники, но ещё в шестидесятых годах выстроили собственную систему военной космической связи с объектами на геостационарной орбите. Надо же было как-то связываться с осколками империи, разбросанными по всему свету. Однако покрытие планеты не было стопроцентным, и иногда пришлось воевать там, где Skynet не было. Когда случилась война на Фолклендах, пришлось пользоваться американской связью. Страна имеет космическое командование, организованное в 2021 году, но действия их не выходят далеко за рамки наблюдения, которое, кстати, может вестись и ночью, и сквозь облака. Есть планы по запуску носителей с самолёта.

А что же азиаты? Они тоже объединяются в хоть и рыхлые, но блоки. Первая организация APSCO объединяет Китай и близкие ему страны, включая Монголию, Иран, Пакистан и Бангладеш. Похоже, главной её целью является расширение охвата навигационной системы Бэйдоу. Их конкуренты под началом Японии собрались в региональный форум космических агентств.

Японцы, хоть и подчёркивали мирных характер своих программ, в последнее время не могут удержаться от соблазна инвестировать в военное оборудование по мере роста напряжённости в Азии. На гражданском уровне они могут похвастаться внушительной историей космических исследований и лунной программой. Их зонд облетел Луну ещё в 1990 году. Сегодня они сотрудничают в проекте Артемиды, строят станцию-шлюз и планируют высадиться на Луне вместе с американцами. Их частная компания ispace уже имеет опыт проектирования посадочных модулей и луноходов (посадка 25 апреля 2023 года оказалась, увы, жёсткой) и надеется на дальнейшие подряды.

Вряд ли японцы займутся наступательным космическим оружием, как и южные корейцы. Последние тоже летают вокруг Луны, но вынуждены полагаться при этом на Маска и его ракеты. А вот их северные собратья имеют свой космодром, с которого даже залетели в декабре 2022 года в космос. Для подтверждения опубликовали снимки Сеула. Конечно, их мотивы, прежде всего, военные. Индия сотрудничает с Японией и Южной Кореей, но её космическая программа, скорее, приводится в движение желанием не отстать далеко от Китая. Со своего космодрома на восточном побережье они запускают не только свои, но и чужие спутники. В 2019 году было успешно испытана своя противоспутниковая ракета. В мирном космосе есть значимые достижения: их зонд обнаружил в 2008 году возможность наличия воды на Луне, а совсем недавно, как мы знаем, смогли успешно посадить модуль с луноходом в районе южного полюса. Впрочем, строить свою базу им не по силам, придётся с кем-то сотрудничать. С кем – ещё не определились.

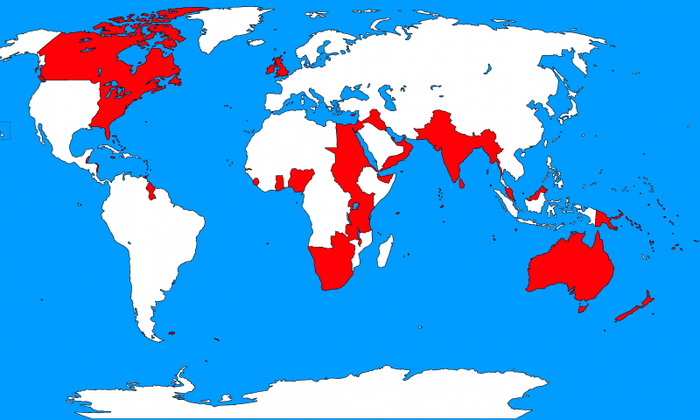

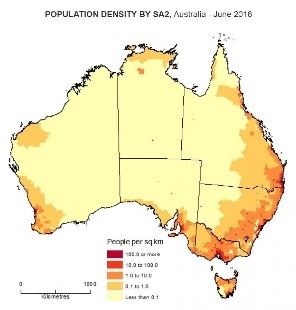

Австралия – крупная страна в территориальном смысле, но в космических делах пока остаётся карликом с немногими спутниками. Её большая и в основном безлюдная территория привлекла внимание могущественного друга США, который разместил на ней своё следящее оборудование. В 2022 году было организовано космическое командование в рамках ВВС. Надо же держать шаг вместе с партнёрами по AUKUS. В целом, будущее Азиатско-Тихоокеанского региона видится автору блоковым. Китай – крупнейший игрок, но у него мало друзей даже в рядах APSCO.

Израиль, являясь совсем небольшой страной, может похвастаться своим космодромом, носители с которого взлетают против вращения Земли. Да, это труднее, но приходится делать так, чтобы не разбередить арабов, боящихся ракетных запусков в своём направлении. Но нет худа без добра: низкая полезная нагрузка заставила заняться проектированием микро- и наноспутников, что у них на данный момент очень здорово получается. В ближайших планах создание роев спутников и запуск космического телескопа. В 2019 посадили на Луну свой зонд, правда, жёстко. Следующая миссия с двумя посадочными модулями запланирована на 2025 год совместно с Эмиратами. Последние, хоть и организовали своё космическое агентство лишь \в 2014 году, но уже успели прославиться успешными исследованиями Марса. В планах – высадка на астероиде и исследования Луны. ОАЭ подписали соглашения Артемиды, но в то же время тесно сотрудничают с Китаем, и США уже отменили свою сделку по продаже F-35. Когда-нибудь придётся твёрдо определяться, с кем лететь на Луну.

Иран, стремясь не отставать от Израиля, тоже строит и запускает свои спутники и даже собирается совершить пилотируемый полёт к 2025 году. Но получается не очень: высока доля отказов. Да и боятся с ними сотрудничать, если учесть их атомный проект.

Своего космодрома не имеет ни одна африканская страна, но спутники наблюдения и связи есть у ЮАР, Египта, Нигерии, Кении и других стран. Будет и космодром: Джибути подписала меморандум о взаимопонимании с китайским Гонконгом. Ещё одна космическая тема у африканцев – астрономия. У многих на территории расположены важные обсерватории, а проект MeerKAT уже вошёл в историю своими успехами галактических наблюдений, проникающих через толщи космической пыли.

Любое освоение пространства, будь то море или воздух, неизбежно приносило с собой войну. Космос в этом смысле не исключение, потенциальный театр боевых действий начинает оформляться. Теоретики уже описывают сценарии развития будущих конфликтов, которые могут происходить за контроль линий сообщения, подобно морским маршрутам (какие в космосе могут быть маршруты – мне не очень понятно), или за контроль пространства над странами. И, поскольку теоретически можно добиться глобального доминирования на космических просторах, страны вкладываются в этот сектор, стремясь не остаться в стороне. Военное господство США практически полностью опирается на космос, и тому же Китаю было бы чрезвычайно важно догнать Штаты в безвоздушном пространстве, прежде чем можно было бы начать какую-нибудь операцию на земле.

Вот вам возможный сценарий подобной операции. Сначала два китайских спутника появляются в непосредственной близости от американского спутника наблюдения за Тайваньским проливом. На требование американцев отвалить китайцы ссылаются на свободный доступ к небесным телам согласно договору 2002 года. В ответ на это американцы в связке с англичанами помещают свои спутники-телохранители между собой и китайскими преследователями. Проходит пару месяцев – и неожиданно сходит с орбиты австралийский космический аппарат, а ещё один «китаец» сближается с элементом штатовской системы ПРО. Чрезвычайное заседание Совета Безопасности ООН ни к чему не приводит, и стороны приводят свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности, корабли отправляются с баз в плавание. Проходит ещё две недели, и китайские спутники-преследователи ослепляют камеры американского наблюдателя и наводят помехи на другие спутники. Ситуация используется для прикрытия вторжения на острова Цзиньмыньдао, находящиеся под контролем Тайваня. Не спасает роботизированная охрана острова, частично скомпроментированная кибератакой. Не проходит и суток, как гарнизон острова сдаётся. Те же сутки требуются спутникам-телохранителям, которые сталкивают китайских преследователей в атмосферу, где они и сгорают. Китайский аппарат в непосредственной близости от системы ПРО разносит на куски своим лазером новая версия космического челнока X-40M. Ещё один американский спутник ломает антенну китайской орбитальной системы военно-морской связи. Угрозы Китая о возмездии не приводят ни к чему. США, Британия и некоторые азиатские страны заключают пакт о взаимопомощи с Тайванем. Но договор об избежании опасных сближений на орбите остаётся неподписанным.

Как видим, звёздные войны протекают по неспешному сценарию из-за космических расстояний. Это и хорошо, и плохо: есть время на взаимные консультации на Земле, но опасность превентивных атак возрастает. Ответ может быть пропорциональным, а может и непропорциональным, особенно если не забывать о противоспутниковых ракетах на Земле.

А вот ещё сценарий, с участием России. С космодрома Плесецк отправляется космический корабль, намеревающийся совершить высадку в непосредственной близости от британской базы вблизи Южного полюса Луны, что является нарушением соглашений Артемиды. Но Россия их не подписывала. Британцы выдвигают на место посадки своих роботов, которые мешают прилунению, вследствие чего российский корабль разбивается, что приводит к гибели шесть космонавтов. Британия приносит свои соболезнования на экстренном заседании Совета Безопасности и указывает, что русские нарушили зоны безопасности. В ответ на это Россия ссылается на Договор о Луне 1979 года, а американцы возражают, что этот договор не был ратифицирован. Неделю спустя совершается следующая попытка, о которой Россия предупреждает заранее. На этот раз целью является Северный лунный полюс, где американская частная компания добывает редкоземельные металлы. Американцы выдвигают три лунохода на место посадки и пытаются ослепить российский корабль лазерами со своей базы. В ответ российский корабль направляет луч высокой энергии в ответ, что приводит к разрушению одного из лазеров и гибели части персонала. После этого корабль прекращает снижение и возвращается на орбиту. США не собираются ждать заседания ООН и просто бьют в ответ. Они разрушают российское противоспутниковое оборудование на Северном Кавказе ракетным ударом, сбивают с земли три российских военных спутника, а ещё четыре коммерческих выводятся из строя кибероружием. Этот ответ является выверенным: на кавказской базе гибнет всего трое военнослужащих, а российская ПРО остаётся не затронутой. В ответ на эти действия Россия выдвигает свои спутники в непосредственную близость к системам американской ПРО и начинает атаку на них. До того, как американцы отбивают их атаку, четыре спутника они теряют. Страны приводят свои вооружённые силы в состояние повышенной боевой готовности. Американцы быстро заменяют выведенные из строя компоненты ПРО. Дело спасает вмешательство Китая, который организует трёхстороннюю встречу на высшем уровне. На этой встрече согласуются меры по укреплению доверия, в числе которых запрет направлять бурильные лазеры вверх. Мир вздохнул свободно, после того, как впервые после Карибского кризиса была испытана доктрина взаимного гарантированного уничтожения (ВГУ).

Угроза безопасности необязательно может исходить от Большой Тройки. Любая ядерная держава может взорвать атомную бомбу на низкой орбите, выведя из строя большую часть оборудования и сделав эту орбиту непригодной для космических аппаратов на долгие годы. Так уже сделали американцы в 1962 году в рамках операции Starfish Prime, в результате чего треть космических аппаратов вышла из строя, а радиация на орбите выросла на порядки.

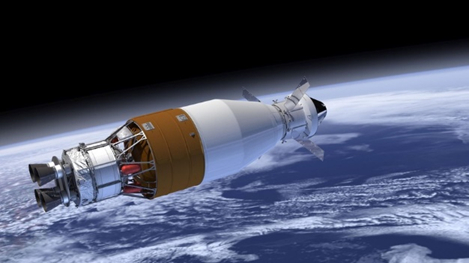

Проблема гонки вооружений в том, что никто не займётся ограничением до тех пор, пока эти вооружения не появятся. Американские стратеги спорят сегодня, стоит ли демонстрировать свои способности Пекину и Москве заранее в превентивных целях. И пока не будет обеспечено ВГУ в космосе – провокации неизбежны. Чтобы не допустить дальнейшего разворачивания гонки вооружений, странам Большой Тройки необходимо будет прийти к компромиссу. Трудно провести линию между угрозой и необходимой обороной. У Китая и России есть гиперзвук, Штаты реагируют на это построением новой ПРО, отслеживающей его. В ответ на это будут разрабатываться новые системы наземного базирования, а там уже и недалеко до размещения атакующего оружия на орбите.

Альтернативой ВГУ может быть взаимная гарантированная зависимость. Космос – глобальный феномен, и потому любая польза или потеря разделяется между всеми странами, пусть и не поровну. Поэтому вместо опасения потерять доступ мы могли бы обеспечить пользование космическими благами для всех. Однако, чтобы прийти к такому положению вещей, потребуется революция в сердце человека и в природе государств, за которую выступает французский философ Раймон Арон.

Какие приоритеты будет иметь мирное освоение космоса? У коммерсантов есть за что зацепиться: дешёвый космический туризм разовьёт строительство космических отелей. Похоронный сервис, реклама, биофабрики – спектр потенциальных направлений широк.

Луна с её запасами гелия-3 и других полезных ископаемых должна стать первым шагом, но попасть туда непросто. Экваториальные области плохо подходят для колонизации: слишком велики температурные колебания. Вместе с ними расширяются и ужимаются конструкции. Лучше подходят полюса, где, хоть и холоднее, но стабильнее, да и надежда на воду есть. В реголите можно будет поискать кислород. Но с сильной радиацией нужно будет что-то делать. Скорее всего, придётся закрываться от космических лучей слоем грунта или залезать в пещеры. Кое-где там температура может достигать 17 градусов!

Следующим шагом будет Марс, но до этого шага – как до Марса – ещё очень далеко. Хоть Маск и собрался туда в 2029 году, 97 миллионов километров, остающихся между планетами при противостоянии – не шутка. На Марсе и холоднее, чем на Луне, и кислорода там почти совсем нет. Да и добраться туда – заболеешь космической болезнью, чего доброго. Гиподинамия, прочие болячки тоже не заставят себя долго ждать.

Джефф Безос гораздо приземлённее Маска и собирается жить на орбите. Оно куда легче в определённом смысле, но без искусственной гравитации всё равно придётся трудно. Во всяком случае, чтобы иметь нормальное протекание беременности. Поэтому космическим городам будет суждено вращаться вокруг своей оси, создавая центробежный эффект.

И всё же трудности столь велики, что многие (я, кстати, тоже) задаются вопросом: зачем посылать в глубокий космос людей, когда роботы прекрасно справляются со своими заданиями? Даже с большинством того, что делается на борту МКС, они бы тоже справились. Автор отвечает, что когда-то нужно будет спрыгивать с Земли, мало ведь что может случиться. Да и ресурсы на голубой планете не бесконечны. Да, роботы справляются, но они не могут сказать, как оно там чувствуется (в самом деле?), ну и с психологической точки зрения тоже (зачем это надо?). Короче, помимо простого удовлетворения любопытства, больше ничего ему на ум не приходит. Но ведь роботы дают достаточно материала уже сегодня. А будет больше.

Отдалённое будущее может принести нам новые рабочие технологии вроде солнечного паруса или космического лифта. Автор мечтает о сверхсветовых скоростях, достигаемых с помощью антиматерии, и передвижениях через кротовые норы пространства-времени. В конце концов, возможна и телепортация, правда, пока лишь на квантовом уровне. Разрушил объект на старом месте – взамен него воссоздал такой же на новом. Квантовая связь со спутниками уже, кстати, реальность. Казалось бы, почти невозможное дело, а уже работает. Новые технологии помогут нам продолжить поиски внеземной жизни. Но чтобы заняться всем этим, необходимо совладать с насущными вызовами времени: гонкой вооружений, борьбой за территории и ресурсы, недостатком законов и многим другим.

Боюсь, что вызовы эти для человечества непреодолимы до той поры, пока мы не станем жить единым человечьим общежитием. Тим Маршалл доходчиво объяснил нам, что старые законы о космосе – нашем общем достоянии – не могут считаться адекватными при существующем политическом раскладе. США в 2020 году указом Трампа отказались считать Луну достоянием человечества. Совместное мирное освоение космоса остаётся на данный момент мечтой, для достижения которой необходимо прежде всего прийти к согласию на Земле.

По ходу повествования можно убедиться в симпатиях автора к родным англосаксам, но и Китай он тоже не списывает со счетов. Россию же он безоговорочно списывает, указывая на санкции. Меня удивило, что даже про Луну-25 совершенно не упомянул. Однако санкции – они лишь со стороны Запада, который не имеет уже технологической монополии и находится на нисходящей траектории. Та же Луна-25 всё-таки полетела, несмотря на то, что запуск пришлось отложить на годы. Я считаю, что это повод для оптимизма.

В целом, книжка несколько разочаровала невысоким уровнем и ангажированностью. Предыдущие выпуски были сильнее. У Маршалла есть и другие книги, в основном по геополитике. Например, про государственные флаги. Но они до уровня первых книг данной серии ещё больше не дотягивают. Что ж, в миро много других хороших авторов.