История нашего мира в художественной литературе. Часть 85. «Факелоносцы»

Всем привет!

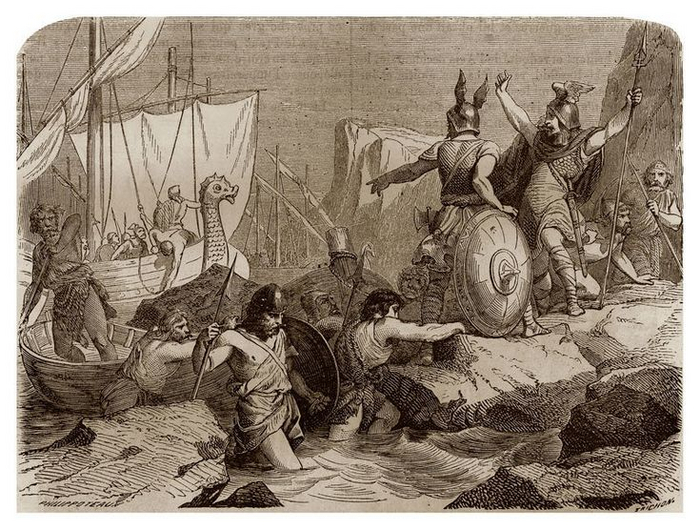

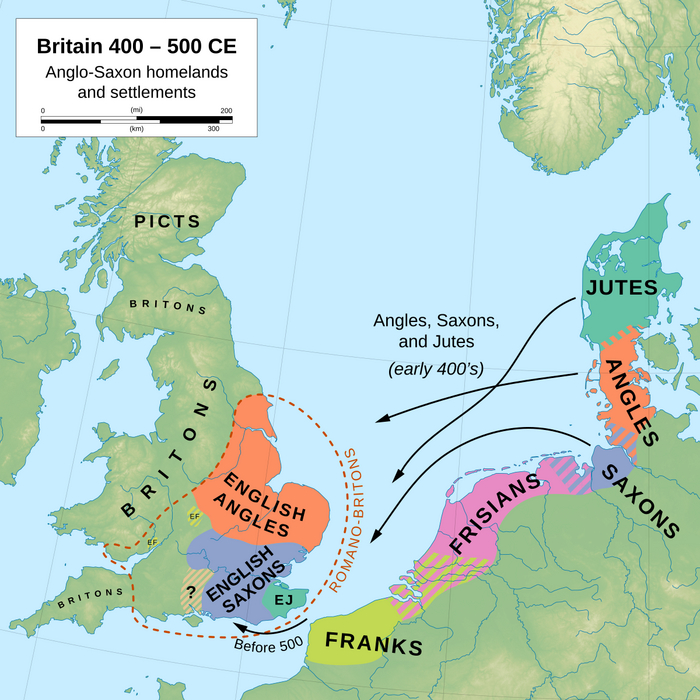

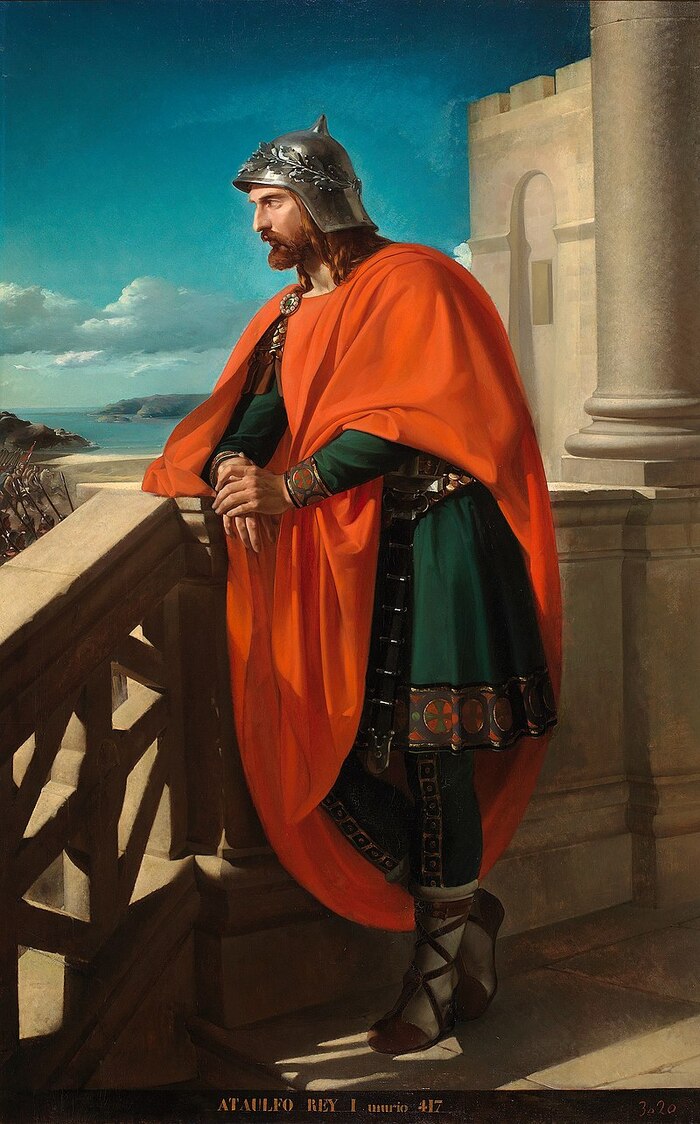

Сегодня будет предпоследняя в этом году заметка, и она же предпоследняя из основных, посвященных временам древности и античности. Надеюсь, что я довольно подробно изложила положение дел на юге тогдашней Европы, где ещё лежали земли Западной и Восточной Римских империй, но уже успели вырасти как грибы после дождя и варварские королевства – вестготов, свевов, вандалов и гепидов после распада империи гуннов. А меж тем ещё в начале V-го века регулярные римские войска покинули Британию. И тут же там установили свою полную власть бритты, и пёстрым узорчатым ковром многочисленных бриттских королевств покрылся весь остров. Но наслаждаться свободой большей части из них оставалось недолго, потому что саксы и юты, прежде просто совершавшие набеги, всё больше и больше стали проникаться мечтой о новом доме и принялись селиться на отбитых территориях на постоянку.

Именно так около 450-475-х годов и возникло первое германское королевство будущей англосаксонской гептархии – Кент, предположительно с центром в поселении, которое в VI-м веке получило название Кентербери. Полулегендарными основателями Кента считают Хенгиста и Хорса, причем, если второй погиб в одном из боёв, то первый одолел всех врагов и стал первым королем первого королевства англов, саксов и ютов в будущей Англии.

А врагов у него хватало. Основные сведения на этот счёт были почерпнуты из труда «История бриттов» валлийского историка и, возможно, монаха Ненния. Согласно его хронике на сделку с англосаксами и их предводителями в лице Хенгиста и Хорса пошёл местный король Вортигерн, чтобы они помогли ему бороться с пиктами и скоттами. Изначально владения Вортигерна были скромными и лежали в Корнуолле и Девоншире, но после ухода большинства римлян с острова он быстренько превратился в верховного правителя британских земель (предположительно ему в этом здорово помог факт женитьбы на Севере (Севире), предполагаемой дочери того самого Магна Максима, что в 383-388-х годах ухитрился побыть римским императором), и ему очень не хотелось расставаться с тем, что ему такой удачей далось. Так что он будто бы подарил новым друзьям остров Танет, а взамен они должны были помогать отражать угрозу. Да так они подружились крепко, что уже далеко не молодой Вортигерн аж женился на дочери Хенгиста, Роуэн (Ровене).

Но дальше ситуация как-то вот взяла и вышла из-под контроля. Предположительно саксы изначально начали бузить, потому что не получили обещанного за помощь вознаграждения, а потом обнаглели ещё больше и устроили «ночь длинных ножей». Да ещё и Вортимер, сын Вортигерна, восстал против своего отца, решив, видно, что раз тот не может навести порядок и приструнить диких германцев, то это сделают он и его братья. И, вероятно, помогать им в этом взялся некий Амвросий Аврелиан, как понятно по имени и по тому, что Гальфрид Монмутский называл его сыном (или внуком) самопровозглашенного императора Британии Константина III (407-411), римлянин по происхождению, и поэтому тот, кто был заинтересован в помощи своим выжить среди этой заварухи между кельтами и англосаксами. Кое-что интересное об этом Амвросии и то, во что вылилось это многостороннее противостояние, попыталась отразить в своем романе

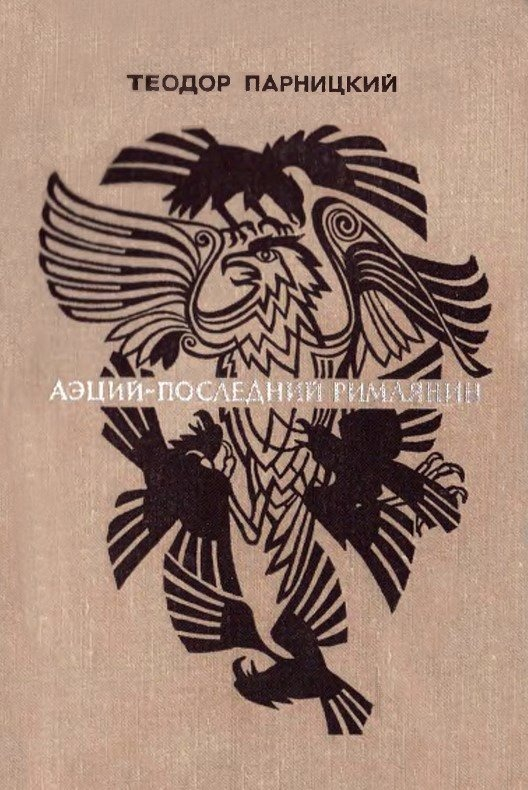

«Факелоносцы» Р. Сатклифф

Время действия: V век н.э., ок. 447-475 гг.

Место действия: Британия, Ютландия (современные Великобритания и Дания).

Интересное из истории создания:

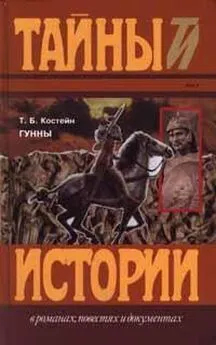

О Р. Сатклифф я уже как-то раз подробно рассказала (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 66.1 «Орёл Девятого легиона»), и ещё делала обзор на её же книгу «Серебряная ветка» (тут: История нашего мира в художественной литературе. Часть 73. «Серебряная ветвь»). Это важное пояснение, потому что роман «Факелоносцы» (или «Несущие фонарь», в оригинале «The Lantern Bearers»), изданный в 1959-м году, является, по сути, продолжением предыдущих двух рассмотренных мной книг, и их нередко объединяют в серию. Англовики сообщает, что тетралогию называют «Маркус», но есть и другое объединение под названием «Орёл Девятого», в которое входит уже восемь книг.

События начинаются с истории Марка Флавия Аквилы, прибывшего по службе в Британию в II-м веке н.э., как когда-то прибыл и его отец, пропавший вместе с загадочно исчезнувшим где-то на севере острова Девятым легионом. В последующих книгах меняются века и действующие лица, но всех их объединяют две вещи – родство (все последующие гг – потомки того самого Марка) и Британия (именно там происходит 99% событий, герои иной раз и собираются уплыть на континент, но им всякий раз это не удается. Герой «Факелоносцев» – первый, кому это в некотором смысле удалось)). В текущем романе история крутится уже вокруг небезызвестных событий середины и конца V-го века, и, по сути, он подводит читателей к самому рубежу эр, к началу средневековья, в котором всё окончательно переменилось.

Благодаря этой книге Сатклифф выиграла ежегодную премию Карнеги от Библиотечной ассоциации, присуждаемую лучшей детской книге года, написанной британским подданным. Но, как я уже, возможно, говорила детской эту книгу не считали ни я, ни автор. Хотя Сатклифф об этом иронично говорила/писала так: «Мои книги предназначены для детей всех возрастов, от девяти до девяноста».

О чём:

Как и его предки, Флавий Аквила давно и прочно связан как с Британией, так и со службой в римских легионах. Его семья со слугами живёт на вилле относительно недалеко от Рутупии, где сам Аквила проходит службу. И, отправляясь в отпуск к родным одним славным летним деньком, он ещё не догадывался, что меньше, чем через неделю жизнь, не прекращавшая своего неумолимого течения все минувшие века, поставит его перед выбором между двумя самыми важными для него вещами, без которых он слабо представлял своё существование – между семьей (и Британией), и легионами (и Римом). Выбор сделать было непросто, но он был сделан. И его последствия не заставили ждать.

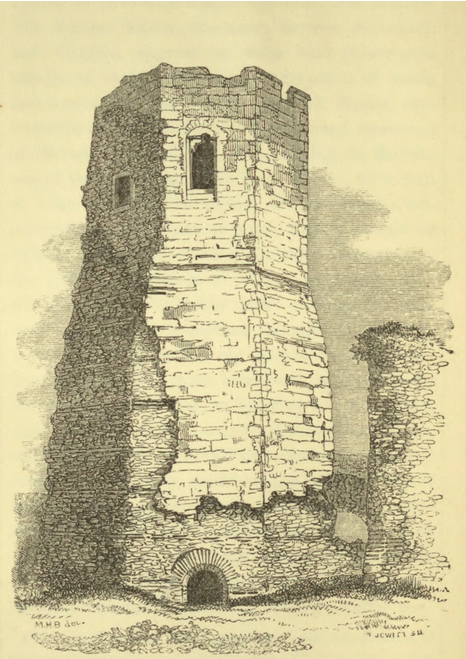

(Зарисовка римского маяка в Дуврском замке. Надо полагать, что рутупийский маяк, если он существовал, что вероятно, был похожим)

Отрывок:

«…На следующее утро с востока потянуло холодным ветром, вода в заливе сделалась серой, как клинок меча. Но, несмотря на непогоду, мужчины бодро скатывали длинные ладьи на катках с берега в мелкую воду.

— Ветер от саксов дует сильный! Добрый знак, не иначе! — крикнул молодой воин — он послюнил палец и выставил его кверху.

Аквила засмеялся коротким горьким смешком, который словно застрял у него в горле. Он поступился своей честью, предал все, чему его с детства учили служить, чтобы остаться в Британии и помочь ей. Но всего-то, чего он сумел добиться, — это попасть в плен к варварам. Больше двух лет пробыл он рабом в ютском селении, и вот сейчас… сейчас ему придется сесть на весла варварской ладьи и с попутным сакским ветром мчать ее к родным берегам, сыграв тем самым свою злополучную роль в ее бедах. Смех перешел в рыдание, Аквила втянул голову в плечи и вместе со всеми шагнул в полосу прибоя; тут же он почувствовал, как ладья, подхваченная водой, сделалась вдруг легкой и резвой, будто морская птица.

Скот уже загнали в трюмы «Морской колдуньи», и все наконец было позади — погрузка продовольствия закончена, прощальные слова сказаны, провожающие, те, кого не взяли с собой, остались стоять на берегу. Глаза их были сухими, поскольку плакать тут не привыкли. Аквила занял свое место. Прожив более двух лет среди этого народа, он совсем освоился с морем и уже не был тем, ничего не смыслящим новичком, каким когда-то впервые взялся за валек. [19]Капитан Вульфнот встал у рулевого весла; за спиной у него, за высокой раскрашенной кормой «Морской змеи» постепенно удалялись дома и постройки Уллас-фьорда, уменьшались, теряя очертания, фигурки на берегу и расплывалась темная линия вересковых пустошей. Итак, с этой жизнью было покончено, она уходила, становилась прошлым.

Едва они покинули мелководье, Вульфнот скомандовал: «Весла убрать! Ставить паруса!» — и «Штормовой ветер», «Морская колдунья» и «Морская змея» заскользили по заливу, подгоняемые несильным северо-восточным ветром, дующим со стороны саксов.

Спустя два дня ветер вдруг упал, и им снова пришлось взяться за весла и грести почти вслепую, в серой пелене мглы и брызг, летящих из-под весел. Ладьи даже чуть не потеряли друг друга. Некоторые из молодых воинов забеспокоились, хотя и старались скрыть тревогу за шуткой. Они говорили: «Ран, мать штормов, варит пиво. Как тут найдешь дорогу, когда из чанов у нее валит такой пар?» Однако старый Хаки, дядя вождя, разбиравшийся в морских приметах не хуже серого тюленя, втянув большими волосатыми ноздрями воздух, сказал: «А по запаху, ребятки».

Когда же наконец туман рассеялся и они, установив рангоутное дерево посреди палубы, смогли определиться по еле видному солнечному диску, выяснилось, что они не так уж отклонились от курса. Во время плавания возникали и другие неприятности: многие из женщин заболели, один ребенок ночью упал за борт, неизвестно чего вдруг испугался скот и едва не опрокинул «Морскую колдунью», а наутро в трюме нашли затоптанными двух лучших телок и у конюха оказалось продырявлено рогом плечо. И вот на седьмой день появились чайки, и перед закатом путешественники увидели длинную темную линию на западном краю моря вроде гряды облаков, и до них донесся далекий крик, тонкий, как крик чайки, — то кричал впередсмотрящий на «Штормовом ветре» из своего гнезда, прилепившегося к снастям топ-мачты:

— Земля-а-а!

«Морскую змею» приподняло очередной волной, и у Аквилы, повернувшего голову назад, чтобы взглянуть через плечо, внезапно застлало глаза — и причиной тому были не только соленые пряди волос, хлестнувшие по лицу.

Еще три дня они шли вдоль побережья, постепенно приближаясь к суше, а к концу третьего дня взяли направление прямо к низким топким берегам Таната. Ветер вдруг снова упал, и им пришлось опять грести, чтобы помочь едва надутым парусам. Вдоль фальшборта [21]между отверстиями для весел они вывесили щиты — черные, темно-красные, синие, темно-желтые и золотые, а на носу кораблей укрепили фигуры с оскаленной пастью, которые до тех пор лежали под палубой, надежно укрытые от беснующегося моря. Горделивые и зловещие, варварские ладьи цепочкой, как стая диких гусей, устремились к Британии, прямо к месту назначенной высадки.

Аквила греб, упираясь подбородком в плечо, обшаривая взглядом рыжую береговую полосу. Наконец вдалеке он увидел знакомый горб — холм, похожий на выгнутую спину кита и увенчанный серыми крепостными стенами. Вульфнот поставил рулевое весло прямо, и Аквила понял, что они держат курс на Рутупии.

Сосредоточенно прищурив глаза, Вульфнот провел «Морскую змею» вслед за «Штормовым ветром» в устье извилистого протока, который отрезал Танат от материка. До Аквилы, мерно раскачивающегося взад и вперед в такт ударам весел, донесся запах болот: горечь болотной воды, смешанная со сладковатым духом болотных трав. В Ютландии болота пахли совсем не так, и в груди у Аквилы заныло. С грохотом спустили парус, собрав его огромным полосатым пучком, похожим на бутон лилии, до гребцов донесся голос Вульфнота: «Еще! Еще!» — и по бокам заскользили рыжеватые плоские берега. Ладьи с разгону выскочили на белый песок по другую сторону канала, команда попрыгала за борт, лодки втащили на берег как можно дальше от прилива.

Аквиле было хорошо знакомо это место: они с Феликсом приходили сюда охотиться на болотную дичь. Он помнил волнистую полосу морских водорослей вдоль линии прибоя, дюны из ракушечника, по которым ползли желтые побеги вики и мелких полосатых вьюнков. Пытаясь отдышаться, он стоял подле затихшей «Морской змеи»; у него возникло ощущение, что сейчас он увидит собственные следы и следы Феликса на сыпучем белом песке. Он бросил украдкой взгляд через плечо и увидел Рутупийский маяк, возвышающийся на фоне заката. Ему почудился высокий язык пламени наверху над башней, но то был всего лишь отблеск закатного солнца на облаке. Гребцы передали ребятишек с судна через борт, помогли перебраться на берег женщинам и конюху с продырявленным плечом. Кое-кто уже занялся мычащим скотом, битком набитым в трюме «Морской колдуньи».

— Ну вот и добрались! Мы на месте, братья, теперь эта земля будет наша! — воскликнул Эдрик. Он зачерпнул ладонями горсть серебристого песка, торжествующим жестом поднял руки кверху, и песок потек у него между пальцами.

Из-за следующей петли протоки торчала серпообразная корма большой ладьи, а на фоне неба выступали оленьи рога, прикрепленные на концах конька судового навеса. В воздухе стоял слабый запах дыма, свидетельствуя о присутствии человека, чего не было, когда Аквила с Феликсом били на Танатских болотах диких уток. Едва успели «Штормовой ветер» и «Морская змея» оказаться на песке выше линии прилива и команды их засуетились вокруг лодок, как со стороны дюн послышался окрик и вниз сбежал человек; хрустя ракушечником, он зашагал к ним: рослый мужчина с широким кирпично-красным лицом и шапкой светлых ячменных волос.

— Кто вы?

— Юты из Уллас-фьорда, что к северу от Сунфирта, — отозвался Эдрик. — Я — Эдрик, сын вождя.

— Приветствую тебя, Эдрик, сын вождя из Уллас-фьорда. — Мужчина обвел взглядом женщин и детей. — Как видно, хотите поселиться тут?

— Да, хотим. Тяжелые времена настали в Уллас-фьорде. Плохой урожай, суровая зима, вот сыновья и снялись с места, чтобы искать другие земли и на них хозяйничать. Уж так издавна повелось у ютов. А ветер принес нам слух, будто у Хенгеста найдется землица для добрых людей, которые его поддержат.

— Кхе-кхе! — Светловолосый издал что-то среднее между рычанием и смехом. — Землица… Сдается мне, если на остров Танат еще набьется народу, придется нам распахать соленые берега и сеять хлеб ниже линии прилива.

— Ну, может, поговорим с Хенгестом, а там и переберемся в другую часть побережья. Все равно, — Эдрик ухмыльнулся и мотнул подбородком на извилистую протоку, — не вечно же Морским Волкам устраивать логово только по эту сторону канала, так ведь?

— Это уж решай с Хенгестом. — Человек откинул назад голову и засмеялся грубым лающим смехом. Смех подхватили другие мужчины — все новые и новые люди появлялись из-за дюн; сверху сбежали две молодые женщины и за ними мальчик с собакой.

Да, на Танате теперь и впрямь полно народу, а ведь три года назад было пусто. Старожилы и вновь прибывшие взялись все вместе выгружать привезенные запасы, выводить на берег и загонять в загоны скот, сооружать на ладьях навесы, ибо решено было, что мужчины из Уллас-фьорда заночуют на палубах вместе со всем имуществом, а женщин с детишками и раненого отведут в селение…»

Что я обо всём этом думаю, и почему стоит прочитать:

Книги Р. Сатклифф для меня стали настоящим открытием. Да, каждый следующий роман выглядит всё более суровым и неуютным по сравнению с первым, но все они по-прежнему прекрасно написаны, наполнены символизмом и поднимают всё больше сложных тем. Не то что бы в смысловом плане я увидела в «Факелоносцах» что-то новое, но это впечатление ничуть не портит. Сатклифф по-прежнему мастерски играет на читательских эмоциях, не всегда читать этот текст мне было комфортно, но именно это и подтверждает мастерство автора – оно так и должно было работать.

Вместе с тем эта серия для меня лично оказалась находкой именно по той причине, что блестяще демонстрирует ход времен и то, какие это приносит перемены. Я не случайно выбрала отрывок выше – он, как мне кажется, лучше всего показывает, что именно, как, и почему изменилось для Британии в V-м веке, и перемены то поистине эпохальные. Потому что впереди ещё христианизация новых жителей острова, далеко впереди Норманнское завоевание, но именно переселение саксов, англов и ютов дало начало той Англии и даже той Великобритании, которую мы знаем теперь. И именно это как будто и хотела сказать Сатклифф – то, что для одних стало началом конца, для других было просто началом чего-то нового. Не знаю, может, что-то переменится в заключительной книге тетралогии, но пока что это видится мне именно так. Так что тем, кто уже знаком с «Орлом Девятого легиона» рекомендую однозначно…Всем остальным тоже рекомендую, но после знакомства с предыдущими книгами) Конечно, этот роман можно читать и отдельно, но это будет немного не то, лучше всего эти книги играют вместе, прочитанные в хронологическом порядке.

Наиболее полный список постов о I-м веке н.э. тут:

А о II-м веке н.э. тут:

А о III-м веке (или рубеже веков) тут:

О веке IV-м:

О рубеже IV-V веков:

Если пост понравился и был полезен, ставьте лайк, пишите коммы, жмите на "жду новый пост" или даже закиньте денежку на счёт. Всё это очень поможет и мне, и моему проекту.