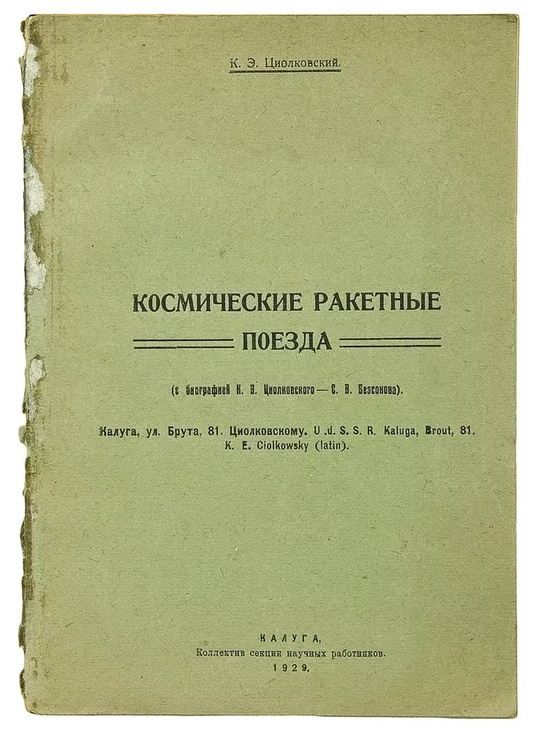

Константин Циолковский — фантазер и ученый, опередивший время

Константина Циолковского часто называют «отцом космонавтики», хотя учился и трудился он во времена, когда о космосе мыслили разве что фантасты.

Инженер-самоучка и мечтатель

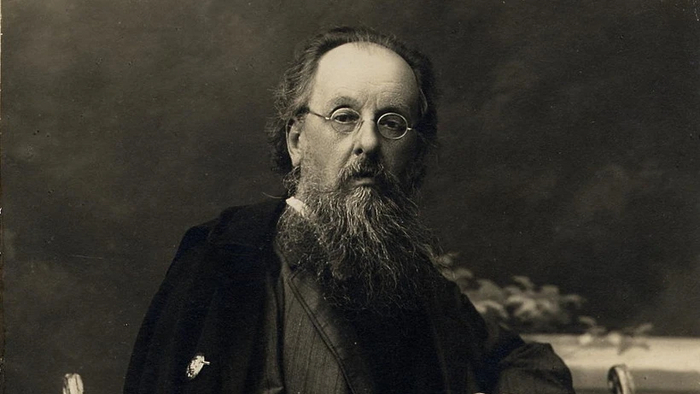

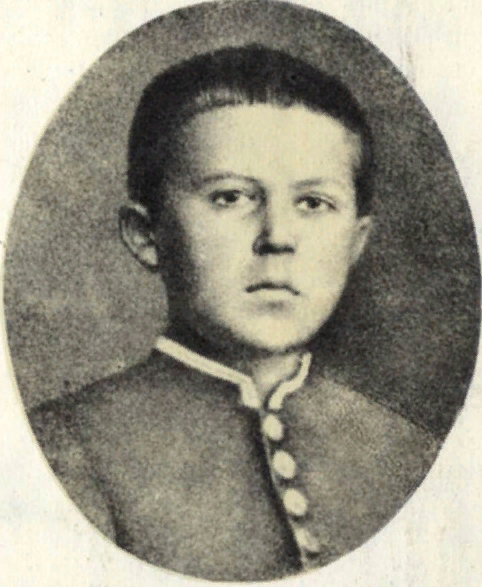

Константин Эдуардович Циолковский, потомок знатного польского рода, родился 17 сентября 1857 года. К тому времени семья уже полвека жила на территории Российской империи, основным языком в доме был русский, а еще в 1820 году отец будущего изобретателя выхлопотал свидетельство, которое подтверждало его дворянское происхождение. Свидетельство о дворянстве позволило Эдуарду Циолковскому дать детям образование в лучших школах и университетах Российской империи.

При этом о польских корнях в семье помнили, поэтому дети неплохо знали польский язык, хотя дома говорили в основном на русском. В то время в высшем обществе принято было владеть несколькими языками, как минимум немецким, греческим, французским и латынью. Константин Циолковский, будущий изобретатель, лишился этой возможности в юном возрасте: примерно в 9 лет он перенес тяжелую скарлатину и практически оглох, поэтому изучение языков ему не давалось. Его даже оставили на второй год во втором классе за неуспеваемость.

Впрочем, у мальчика был пытливый ум, а глухота не мешала читать книги – так что юный Константин, несмотря на недуг, очень активно занимался самообразованием и добился больших успехов. Отец даже пытался устроить его в Императорское Московское техническое училище (сейчас это МГТУ им. Баумана), но сложности со слухом не позволили Константину обучаться наравне с остальными студентами.

Однако юному изобретателю это не помешало развиваться и дальше. Он вернулся в родную семью, сначала зарабатывал репетиторством, затем сдал экзамены, позволившие ему преподавать математику. В 24 года Циолковский опубликовал свою первую научную работу – «Теория газов», а следом и вторую – «Механика животного организма». По итогам этих работ молодого ученого приняли в Русское физико-химическое общество.

Со своими научными интересами Циолковский определился еще в отрочестве: ему нравились математика, физика и астрономия. Все свободное время он посвящал поиску новых возможностей для продвижения человека «вверх» – к небу, к воздухоплаванию, к Луне и звездам. На собственные деньги в 1897 году он построил первую в России аэродинамическую трубу собственной оригинальной конструкции, которая позволяла изучать воздействие потоков воздуха на находящиеся в этих потоках тела. В 1902 году выдающийся инженер Николай Жуковский построил подобную аэродинамическую трубу при механическом кабинете Московского университета.

Гофрированный дирижабль

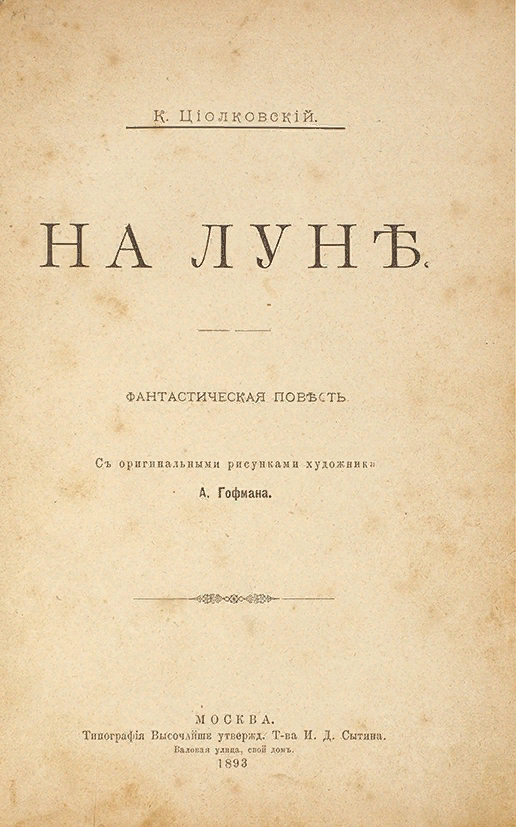

Во времена молодости Циолковского о «полетах в небе, как птицы» можно было только мечтать, и мечтатели вовсю занимались разработкой аппаратов, которые могли бы позволить людям «обрести крылья». Не остался в стороне и Циолковский: он мечтал создать управляемый металлический аэростат.

Константин создал модель дирижабля (хотя этого слова в то время еще не было), сделанного из гофрированного легкого металла, который позволял бы сохранять подъемную силу при изменении высоты и температуры воздуха за бортом. Сам аэростат в качестве подъемной силы должен был использовать не взрывоопасный водород, а нагретый воздух. К сожалению, реализация проекта уперлась в недостаток финансирования: объем аэростата должен был составлять полмиллиона кубометров, а сумма на его построение оказалась слишком высокой для российского научного сообщества. Металлический дирижабль Циолковского так и не был построен, хотя позднее ученые несколько раз проверяли расчеты аэронавта-самоучки и пришли к выводу, что его аэростат совершенно точно взлетел бы.

К слову, печально знаменитый дирижабль «Гинденбург», поднимавшийся при помощи 200 000 кубометров водорода, трагически сгорел через год после постройки, в 1937 году, унеся 35 жизней и фактически положивший конец дирижаблестроению. Если бы дирижабли строились по проектам российского ученого (без использования водорода в качестве подъемной силы) – возможно, история воздухоплавания была бы совсем другой.

Монопланы

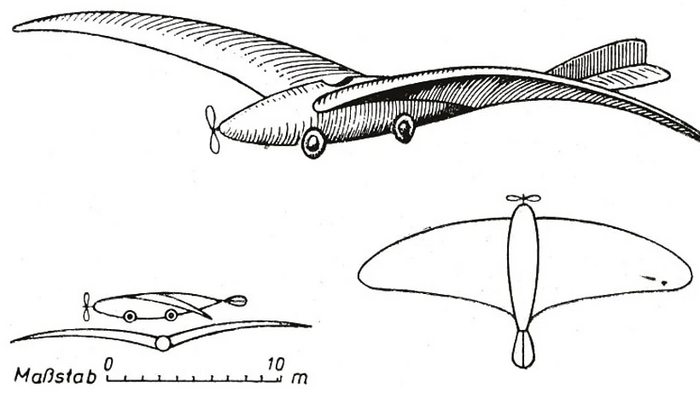

По поводу полетов у Циолковского были и другие, даже более прогрессивные идеи. «Птицеподобная» летательная машина ученого представляла собой цельнометаллический моноплан с толстым изогнутым крылом, а сама конструкция, основанная на изучении анатомии птиц, представляла собой обтекаемый корпус, который позволял развивать достаточно высокие скорости при наименьшем сопротивлении воздуха.

Кроме того, «начинка» моноплана предполагала двигатель внутреннего сгорания и автоматическое управление. К сожалению, как и гофрированный металлический аэростат, моноплан так и остался в стадии проекта – ученый просто не смог собрать денег на реализацию своей идеи. Зато в период Первой мировой немецкие самолеты, сконструированные по подобной технологии, поразили воображение современников.

Поезда на воздушной подушке

Циолковский первым придумал оригинальную возможность избежать трения при движении машин вдоль поверхности земли. Он изобрел «Сверхэкспресспоезд», у которого не было колес, а под дном образовывалась бы своего рода воздушная подушка, которая позволяла поезду разгоняться до 1000 километров в час, игнорируя трение колес о рельсы. В мечтах Циолковского такой поезд мог бы преодолевать реки, овраги и неровности местности без необходимости строить для них пути и мосты – при этом без потери скорости.

К сожалению, эта идея так и осталась невоплощенной – но зато дала толчок ученым для изобретения поездов на магнитной подушке, которые сейчас стремительно носятся по Японии, Китаю и Южной Корее. В России поезда на магнитной подушке (их еще называют магитопланами или маглевами) находятся в стадии разработки, уже созданы действующие прототипы, и есть шанс, что первый такой поезд пронесется по нашей стране уже в 2025 году.

Многоступенчатые ракеты в космос

Очень много времени, сил и мечтаний российский гений-самоучка отдал покорению космоса. Он полагал, что мы вправе и даже должны осваивать ближайшие к нам космические объекты, а в идеале – познать всю Вселенную. Впрочем, в конце XIX и начале XX века даже полет за пределы атмосферы был чем-то из области фантастики, ведь ученые уже имели представление о том, как велико притяжение Земли и как трудно его преодолеть.

Константин Циолковский, проведя немало дней за расчетами, пришел к выводу, что поднять в космос ракету целиком – задача трудновыполнимая и неэкономичная. Он предложил ступенчатые ракеты – когда одна из ступеней поднимала ракету на определенную высоту и вырабатывала свой ресурс, она отсоединялась, значительно уменьшая общий вес ракеты, и за работу по подъему принималась следующая ступень. Свое изобретение Циолковский назвал «Ракетный поезд».

По сути, изобретение Циолковского (с выкладками, формулами и схемами) открыло человечеству путь в космическое пространство. У космических ракет может быть от 2 до 4 ступеней (в зависимости от дальности полета и задачи, например, в лунной программе Н-1 в СССР ступеней было пять), и каждая из ступеней, выработав ресурс, отделяется, уменьшая массу ракеты и увеличивая эффективность работы следующей ступени.

«Космический лифт» за пределы атмосферы

Одной из самых «безумных идей» Константина Циолковского была идея построения космического лифта, который поднимал бы людей и грузы на орбиту Земли. Эту идею математик предложил в 1895 году. На самом деле это изобретение Циолковского и сейчас кажется чем-то из области фантастики: построить «лифт» высотой 35 тысяч километров, вершина которого летела бы на орбите Земли с точно заданной скоростью, и чтобы при этом «дно» лифта всегда оставалось на своем месте, а «верхушка» – на своем. При этом кабина лифта должна лететь вверх со скоростью 11 километров в секунду (позднее эту скорость назовут второй космической). Плюсы у «космического лифта», впрочем, были впечатляющие: не нужно было бы тратить топливо на запуск ракет, а сама доставка грузов на орбиту могла бы стать регулярной.

К сожалению, построение космического лифта пока остается только теоретической задачей, как минимум из-за пределов прочности материалов, которые должны быть использованы при построении и эксплуатации такого лифта. Периодически некоторые ученые и группы компаний берутся решить эту задачу хотя бы в первом приближении, но рабочей системы пока не предложил никто. Однако, например, японские инженеры уже заявили о том, что к 2050 году создадут космический лифт на основе нанотрубок. Но технологии не стоят на месте, и, вероятно, до 2050 года может появиться концепция, которая позволит реально воплотиться в жизнь этой идее русского изобретателя-самоучки.

Межпланетные станции Циолковского

Еще одной идеей, которой «горел» Циолковский, было создание космических станций, на которых люди могли бы жить и работать в комфортной обстановке. Собственно, роман «Звезда КЭЦ» Александра Беляева – как раз об этой мечте Константина Эдуардовича. В современности эта мечта частично воплотилась в МКС, однако планы Циолковского были гораздо масштабнее: в его представлении, космическая станция была своего рода маленьким городом со своей гравитацией (за счет центробежной силы вращения станции), со своим полным циклом жизнеобеспечения и возможностью проводить на такой станции целые годы, занимаясь изучением космоса и ближайших планет. В идеале таких станций должно быть множество, и они расширяющейся спиралью опоясывали бы центр Солнечной системы – от Земли до Сатурна и даже дальше.

В своих публикациях ученый не раз упоминал, что на вызовы времени и на перспективные, но пока недостижимые возможности «надо смотреть как на техническую задачу, которую мы не можем выполнить сегодня, но выполним, быть может, завтра». Для части его изобретений «завтра» уже наступило, а для других… Мир не стоит на месте, так что возможно все.