Черный коршун в полёте

В довесок к фотке прикладываю любопытные факты о черных коршунах:

Черные коршуны являются наиболее распространёнными хищными птицами, которых насчитывается около 6 миллионов в мире. Они встречаются по всей Европе, Азии, Африке и Австралии.

В Индии местные жители принимают коршуна как воплощение Гаруды — священной птицы бога Вишну.

Один из островов Малайзии назван в честь браминского коршуна.

Коршун в Индонезии является талисманом Джакарты.

Коршуны очень любят комфорт в гнезде и часто воруют у людей небольшие предметы белья, которые сушатся на бельевой веревке.

Чтобы избежать нападения со стороны более слабых сородичей чёрные коршуны часто украшают свои гнёзда различными предметами, предпочитая обрывки белых пластиковых пакетов как самые броские. Чем ярче украшено гнездо, тем яростнее нападают на них соседи-конкуренты. Чем сильнее птицы, тем ярче украшено их гнездо.

Питается главным образом падалью, в основном рыбой, и другими отходами. Добычу также составляют млекопитающие, птицы, пресмыкающиеся, лягушки, живая рыба, насекомые, моллюски, ракообразные и черви.

Коршуны моногамны. Как правило, пары сохраняются в течение всей жизни, хотя вне сезона размножения проводят время отдельно друг от друга. Полагают, что ежегодное возобновление брачных связей происходит не из-за взаимной привязанности, а благодаря тому, что птицы консервативны относительно места гнездовья и каждый год возвращаются туда, где гнездились в прошлый раз. Молодые птицы своё первое гнездо стараются обустроить там же где вылупились сами.

Средняя продолжительность жизни коршуна около 14 лет. Но случается, что птицы в дикой природе доживают и до 26 лет. В неволе коршун может прожить 38 лет.

Фотоаппарат: Nikon d3400

Объектив: Nikon 70-300mm f/4.5-6.3G

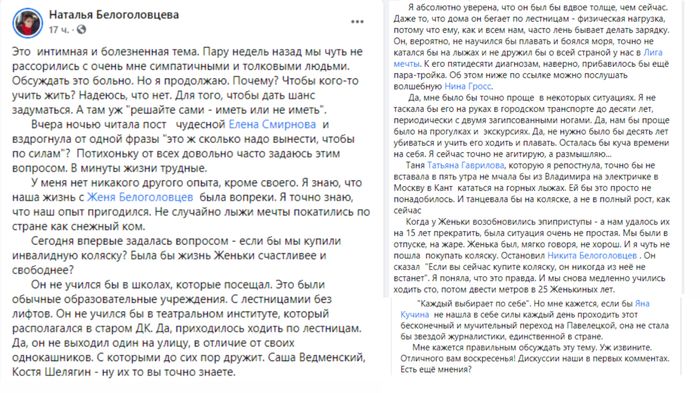

Вечный выбор для людей с ДЦП: ходьба или коляска?

В сообществе родителей детей с ДЦП и взрослых с ДЦП снова обсуждают вечно острую тему: инвалидная коляска или ходьба. Поводом на этот раз стал пост Натальи Белоголовцевой, руководителя проекта «Лига мечты», в котором с детьми и взрослыми с инвалидностью занимаются горными лыжами и роликами. Скрины ее поста — ниже.

Для большинства читателей поясню несколько моментов. Во-первых, ДЦП — очень широкий диагноз. Человек, имеющий эти три буквы в медкарте, может быть лежачим, может сидеть в коляске (но не мочь самому ее катить), может сам передвигаться на коляске, может ходить с тростями, костылями или ходунками и может ходить самостоятельно, без помощи и опоры. Всё зависит от того, какая часть мозга и насколько сильно пострадала при рождении, а также от того, были ли лечение и реабилитация и какие именно.

Во-вторых, противостояние между теми, кто считает, что нужно непременно дотянуть ребенка до ходьбы (если форма тяжести позволяет), и теми, кто готов смириться с коляской, было, есть и, наверное, будет всегда. Как минимум, до того светлого дня, когда у нас доступная среда станет действительно доступной, а не серединка на половинку, как это происходит сейчас.

В-третьих, многие родители (да и специалисты) до сих пор считают, что надо добиваться и учиться ходить, двигаться через «не могу», через преодоление, через сжатые зубы и слезы. Сам факт самостоятельной(!) ходьбы ставят главной целью жизни.

Немножко разобрались с проблемой, теперь выскажу свое мнение. Если не говорить о совсем сложных и лежачих, а о тех, кому степень тяжести диагноза позволяет, то, безусловно, лучше учить ходить, чем посадить в коляску. Пусть это будет ходьба с опорой, но ходьба — а значит, независимость и возможность свободного передвижения. При этом нет необходимости ставить цели «обязательно пойти в 5-10-15 лет» или, наоборот, быть убежденным, что «не пошел в 3-5 лет — всё, не пойдет вообще». Среди моих знакомых есть люди, которые, например, стали сами ходить по улице в 16-17 лет, а до этого — только с сопровождающим. Или те, кто в 20+ учится ходить без локтевых костылей-«канадок» и получает результат. Да, понемногу, медленно, но результат есть. У меня самой, при умении ходить, новые навыки стали появляться в 25+. Так что и во взрослом возрасте реально улучшить состояние.

Может показаться, что я очень категорично отношусь к коляске. Что ж, так и есть — в части легких и средних форм ДЦП, когда есть возможность ходьбы. В коляске проще и легче, поэтому есть большая вероятность, что ребенок не захочет учиться ходить. А зачем? Это больно и тяжело. А на коляске ему удобно и нормально. Как раз об этом пишет Татьяна Гаврилова — тот самый ребенок, «который выбрал бы коляску, если бы была такая возможность в 3 года».

Однако признаю, что для детей, которые не могут ходить, коляска — возможность самостоятельно исследовать мир, возможность не быть привязанными к маме или папе. Поэтому очень радует появление активных колясок (таких, в которых человек сам крутит колеса) для самых маленьких. Этот проект запустили фонд «Плюс Помощь Детям» и компания «Кинезис».

Заниматься при ДЦП нужно, но без постоянного преодоления «через не могу» и без абстрактной цели «научиться ходить» или, что того хуже, «научиться ходить красиво и правильно». Так и головой поехать недолго, особенно если, кроме физкультуры, у ребенка (подростка, взрослого) ничего в жизни нет. К сожалению, такое тоже встречается, поверьте. В итоге можно получить человека, умеющего ходить, но не умеющего общаться, к примеру. Как говорила Поллианна, героиня детской книжки:«Учиться, прочитать, сшить… А жить я когда буду?».

Но это другая большая тема: что вытягиваем и над чем работаем — над физикой или над лирикой (то есть интеллектом и социализацией).

Автор текста — Светлана Павликова, фехтовальщица и куратор инклюзивной секции для людей с ДЦП в клубе оружейных единоборств "Ангард".

Горячее лето восемьдесят седьмого.Ч.1

Уметь кланяться пулям – это искусство и удел храбрых. Выжить в отрыве от базы за сотни верст, в душманском тылу, с запасом воды во фляжках, на галетах и телячьем паштете, без надежд на «вертушку», которая прилетит нескоро, имея приказ беречь патроны, а в перестрелки вступать только в крайних случаях, – это боевая задача.

Такой была реальность для Виктора Ткача, попавшего в Афганистан уже в качестве командира разведроты в 1987 году и находившегося там вплоть до того дня, когда наши войска были выведены в Союз.

Путь его был характерным для выпускников факультета войсковой разведки Киевского высшего общевойскового командного училища, ведь большинство из них проходили через «горячие точки».

Правда, Виктору после выпуска сначала довелось послужить в морской пехоте на Дальнем Востоке. Дополнительный курс обучения в условиях, близких к боевым, он прошел в составе учебного разведывательного подразделения.

Ну а потом – «за речку», как называли командировки в Афганистан. Разведбат, в котором служил Ткач, обеспечивал разведданными горнострелковую бригаду специального назначения.

ТИШИНА В «ЗАБРОШЕННОМ» КИШЛАКЕ…

…Подманить душманского часового было, как говорится, делом техники. Швырнули камешек из-за угла. Когда «дух» с автоматом наизготовку сунулся полюбопытствовать, что там такое прошуршало, перед ним, словно призрак, возникло лицо «шурави».

Ошеломив «духа» внезапным появлением, главное было поймать момент, пока тот не успеет заорать.

Молниеносный тычок ладонью прямо в распахнутый рот… И тогда головорез, убийца, садист, мастер минной войны мигом превращается в послушного барана.

Счет идет не на секунды, а на их доли. Часового повязали, засунули кляп. Махом – под крышу дувала, где сладко почивал главарь банды.

Сняли китайский автомат со стены, завладели ручным гранатометом. Рука под подушкой полевого командира нащупывает пистолет – «тэтэшку» тульского происхождения. На боевом взводе и снят с предохранителя…

Однако работа уже сделана. Вежливенько, обходясь без резких движений, разбудили главаря. Громким шепотом разъяснили ситуацию на правильном дари. Нашелся в разведдозоре знающий толмач. Дескать, пора в путь-дорогу.

Людишки твои скручены и связаны одной веревкой, как верблюды в караване. Заместитель твой захвачен вместе с боевым расчетом 82-миллиметрового миномета советского производства. Времечко поджимает.

Солнышко-то афганское, беспощадное, уже выкатило из-за гор. Давно пора в «зеленку». И по ней, матушке, кустиками, от чинары к чинаре, от одного пирамидального тополя к другому, вдоль арыков, низинками пробиваться к своим.

…Минут за тридцать до описываемых событий разведгруппа старшего лейтенанта Ткача вышла на окраину считавшегося брошенным кишлака возле плотины. То, что брошенный, – похоже. Но кто-то в нем временами бывает. Да и морзянку из кишлака наши пеленгаторы засекали не раз.

…Втянулись, как положено: впереди охранение, вдоль дувалов. И тут же, на берегу арыка, ребята обнаружили парня в коричневой чалме, который полоскал свою рубашку. Автомат валялся рядышком.

Затаились, выждали мгновение – понимали друг друга с полувзгляда – и налетели коршунами с двух сторон. Без звука, залепив пластырем рот, доставили к командиру.

А старший лейтенант Виктор Ткач убедил пойманного душмана, чтобы подробно рассказал, сколько в кишлаке «духов», где расположились, чтобы «схемку» начертил – палочкой на песке. И тот начертил.

Прикинули силы свои и душманские. Быстро рассредоточились по исходным точкам. И навалились. По-тихому. Лишь автоматы на взводе, пальцы – на спусковых крючках.

Без выстрелов обошлось даже тогда, когда брали бандитов, окружив со всех сторон глинобитную хижину, где они спали. Объяснили на дари: забросаем, мол, гранатами, ежели что. Убедили. Вышли боевики по одному. Без автоматов. Руки – за голову…

Чуть было не случилась осечка с минометным расчетом. Три «духа» и заместитель главаря банды спали отдельно, за дувалом. Они успели схватиться за автоматы, но решили-таки не оказывать сопротивления…

Банду – двенадцать «духов» плюс полевой командир и его заместитель, плюс погруженное на «караван» пленных их военное имущество – приконвоировала из глубокого душманского тыла разведгруппа старшего лейтенанта Ткача.

Это произошло летом далекого уже тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года в афганской провинции Кандагар…

«Самый сложный вопрос» в истории «Кто хочет стать миллионером?» озадачил фанатов

Зрителей британской версии телевикторины «Кто хочет стать миллионером?» озадачил вопрос про актрис, которые никогда не получали премию Оскар за лучшую женскую роль. Некоторые фанаты шоу признали вопрос «самым сложным» в истории, сообщает The Mirror.

Участник Глен Банн (Glen Bunn) мог заработать 64 тысячи фунтов стерлингов (6,5 миллиона рублей). Для этого ему нужно было ответить, на какую букву начинались фамилии киноактрис, которые с 2000 года ни разу не получили премию Оскар за лучшую женскую роль. Среди вариантов были буквы G, K, M и W.

«Какой глупый вопрос», — написал один из озадаченных зрителей в Twitter. «Слишком сложно для вопроса за 64 тысячи фунтов стерлингов», — признал другой. «Плохой вопрос. Худший вопрос из тех, что я когда-либо слышал в телешоу», — поделился своим мнением третий.Несмотря на то, что некоторые пользователи сети признали вопрос «самым сложным в истории шоу», Банн справился с ним. Участник телешоу ответил наугад и назвал букву G. Как оказалось, участник случайно дал правильный ответ, и перешел к следующему вопросу. В конце концов он выиграл на шоу 125 тысяч фунтов стерлингов (12,6 миллиона рублей).

Ранее ведущего британской версии шоу Джереми Кларксона застал врасплох вопрос участника, на который он сам не смог ответить.

Источник: https://lenta.ru/news/2021/08/24/millionaire/Ответ на пост «Голод в армии»3

Служил я довольно недавно 2016 года призыв. После КМБ попал в часть под Новороссийском, позже перевели на г. Кабардинка.

Часть находилась на горе из срочников там было 20- 23 человека.

Что представляло из себя питание?

Из гарнира - рис, гречка и макароны.

Из мяса. Его не было. Сыра тоже не было и яиц тоже не было. Рыба была всего раз 5 на моей памяти

На кухне всегда работали солдаты и заступали туда в наряд. Готовили пищу тоже мы. В кастрюлю вываливались 2 (редко 3) банки тушенки, все это варилось с гарниром.

Понебельник вторник и среду завтрак состоял из риса с тушенкой.

Обед в понедельник и вторник - рис с тушенкой. И как мы его называли "Суп харчо - сверху вода снизу ничего". Он был все 7 дней в обед, там была одна вода. Обычно мы его не ели. Потому что просто потом бегаешь и ссышь.

По вечерам все 7 дней был бигус из тушенки капусты и картошки, опять же 2 банки на 20 человек условно.

Сыр, яйца, овощи, фрукты, рыбу, мясо, молоко, кефир, я не видел с тех пор как уехал из полковой части из Новороссийска.

Среду мы ждали больше всего, потому что в среду нам давали гороховую кашу на обед, это было самое вкусное.

Четверг пятница суббота и воскресенье - клейстер из макарон, смешанный с тушенкой.

Самым вкусным блюдом можно было считать хлеб намазанный маслом, а сверху 1 печенье.

К слову масло по дате производства было просрочено на пол года, о чем мы неоднократно говорили но всем было пофигу.

Пельмени были 1 раз в месяц может быть реже, их я тоже не видел.

У нас иногда было квестом попасть в санчасть при полке, чтобы поесть нормальной еды.

При этом раьочка была каждый день летом с подъёма до самого вечера - рубить ломом камни, осадочной горной породы для прокладки кабелей. Косить траву обслуживать технику, это если не считать постоянные марш броски, строевую подготовку и другие физические упражнения.

В армию я уходил при росте 176 см - 73 кг.

Летом 2017 года я весил 59 кг. Многие скинули там по 20 кг.

В части был военный городок, где люди разводили гусей и кур. Часто было так, что в патруле или в наряде на кпп мы ходили и воровали яйца, чтобы поесть.

Иногда к кому-то приезжали родственники, которые привозили с собой еду...

Чувство голода было всегда. Чепка (магазина) в части тоже не было.

В/ч 26345