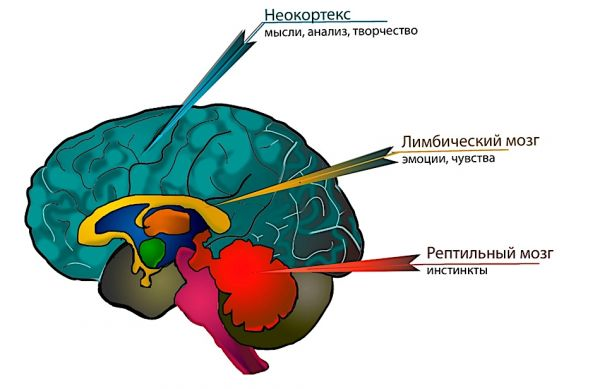

В мышлении и принятии решений участвуют три системы мозга (см рисунок):

Во-первых, базовый, древний мозг (иногда его называют мозгом рептилии). Он концентрируется на том, что необходимо для выживания: поиск еды, спаривание, побег от опасности, атака.

Следующая часть — средний мозг, лимбическая система. Он встречается у всех млекопитающих и отвечает за эмоции: радость, ненависть, стремление защитить, грусть, удовольствие. А также за формирование связи между вами и партнером или, например, ребенком.

Последний слой — неокортекс, кора больших полушарий головного мозга, отвечающий за высшую нервную деятельность. Будучи наиболее развитой структурой из трех, он позволяет вам принимать оптимальные решения, планировать действия и контролировать импульсы. Что важнее всего, именно благодаря неокортексу вы оцениваете ситуацию объективно, а не субъективно.

Мы думаем, что думаем и принимаем решения неокортексом - то есть сознанием - но как бы не так. Огромная часть мыслительной работы находится на бессознательных уровнях (в рептильном мозге и в лимбической системе), а неокортекс- скорее утверждает, авторизирует, доводит до сознательного уровня наши решения/желания/мысли, нежели производит их. Огромный пласт наших мыслей и решений лежит в бессознательном, и многие желания, находящиеся только на уровне сознания - не приводятся в действия. Например, вы можете думать - хм, а было бы неплохо выучить английский - это желание на уровне сознания, если оно не цепляет то, что необходимо рептильному мозгу (выживание, спаривание и пр) или то, что нужно лимбической системе (положительные эмоции, чувство превосходства над другими людьми и пр) - вы так и будете тянуть. НО как только ситуация измениться - вы переедете в другую страну (выживание) или попадёте в коллектив, где все знают английский (иерархический инстинкт) - вы быстренько английский подтянете - потому что из умозрительной идеи это превратиться в необходимость с точки зрения бессознательных структур.

То же самое и с едой. На уровне сознания все рациональные доводы в пользу ограничения питания и увеличения нагрузки бессмысленны, пока не связаны с вопросами выживания, спаривания, получения положительных эмоций, иерархии и пр. Более того, добровольный отказ от еды контринтуитивен- весь наш мозг миллионами лет был заточен на поиск еды побольше, повкуснее и пожирнее - и вдруг вы хотите чтобы он перестал? Не, он так не играет. Для демонстрации этой самой контринтуитивности представьте, что вам на руку внезапно выпустили паучиху с выводком паучат и сказали - "Умиляйся! Смотри какие милахи, они не ядовитые и не кусаются!" -конечно, есть люди, которые и правда начнут умиляться, но большинство будут испытывать страх и отвращение - потому что для мозга контринуитивно умиляться паукам и знание на уровне сознания о том, что ни не кусаются - не помогает вообще.

А еще наш мозг терпеть не может когда ему запрещают. Пусть и разумно. Он из-за этого генерит гормоны стресса и вообще всячески сопротивляется.

Сила воли в вопросах питания тоже инструмент ненадежный, она хороша на короткие промежутки времени (от нескольких минут до нескольких часов)- потерпеть болезненные процедуры и не сбежать, не набросится сразу на еду, а сначала руки помыть и погреть еду, выслушать ор начальника и не даль ему в морду, а вот на длинные временные промежутки ее не хватает. Да и к вечеру сила воли очень ослабевает - она генерится неокортексом, а он за день нашей сумасшедшей жизни итак выжат как лимон, ему не до таких мелочей, как эти ваши диеты, более того - для восстановления ресурса коры нужен сахар - и вот вы уже жуёте пироженку в бледном свете холодильника))

Поэтому систему питания нужно выравнивать, учитывая все структуры мозга, а не только сознательные.

1. Психологический аспект. Очищаем еду от "мишуры" неврозов.

Еда как замена любви. В нашей культуре (впрочем, как и во многих других) еда часто служит или воспринимается как проявление любви - мама кормит ребенка сначала грудью, потом с ложечки, бабушка жарит блинчики и пирожки к вашему приходу, на прогулке в парке аттракционов папа покупает мороженое, во взрослом возрасте любимый приглашает в шикарный ресторан, заботливая жена варит мужу борщ - вся наша культура пронизана этим выражением любви и привязанности через еду. И потом, вырастая, в стрессе - мы сами начинаем себя "любить" с помощью еды, заменять чувства едой, привязываться эмоционально к мороженому (мозг отбрасывает нас в летный день в парке с папой), блинчикам и пирожкам (бабушкина забота), жирным майонезным салатам (теплые воспоминания о семейных застольях) - получая вместо утешения и заботы определенную еду, после поглощения которой мы получаем облегчение - мозг делает связку: стресс-блинчики-облегчение. При повторениях он сам уже будет подкидывать вам мысль - а не сходить ли в Теремок и не слопать ли Богатыря (который, к слову, 830 ккал). И вам приходится или поддаваться- а потом мучится виной, или сопротивляться, истощая и без того потрёпанный стрессом неокортекс, пытаясь подавить желание съесть блин силой воли.

Что делать: в спокойной обстановке составить список "эмоционально заряженной" еды и в следующий раз, когда вам страшно захочется блин/мороженое/сникерс/оливьешечку - взять паузу, подумать, почему ваш мозг считает что вы в стрессе, подышать, прогуляться или обещать себе этот блин/сникерс позже, но не как средство от стресса, а просто для удовольствия. И обязательно выполнить обещание (иначе в другой раз это не сработает)- но цепочку - стресс-блин-облегчение - убрать из уравнения. В идеале всю еду, к которой вы эмоционально привязаны, нужно если не "обезвредить", то хотя бы не связывать со стрессом.

Еда как источник гормонов удовольствия. Есть замечательная книжка "Гормоны счастья" прям очень ее рекомендую прочесть перед тем, как выстраивать правильные отношения с едой. Если совсем кратко - мы легко и с удовольствием делаем то, за что мозг выдает гормоны счастья и трудно и муторно делаем то, за что гормонов нам не перепадет. Например съесть на обед жареную курочку с румяной печеной картошкой, молочным коктейлем и десертом - легко и приятно, а съесть на обед овощной салат с киноа, сельдереем и брокколи и маленьким кусочком вареной сухой куриной грудки - э, какого хера?? "Я не козел, я это не ем" (с). Одно разочарование... Можно конечно привыкнуть, смириться. Но все равно будет тоскливо.

Эволюционно сложилось так, что мозг выдает нам гормон удовольствия дофамин не за еду с витаминами, полезными минералами и клетчаткой, даже не за белковые продукты - он, зараза, выдает дофамин за жир и сахар. Жира и сахара нет - идите лесом, хрен вам, а не дофамин. И на этот халявный дофамин мозг, в отсутствии разнообразя источников гормонов удовольствия - подсаживается на раз, как наркоман. И противостоять ему опять же можно только с помощью силы воли, про ее ограниченность я уже упоминала. Мозг вообще жаден до халявных гормонов радости, и срать он хотел что тело ваше жиреет - ему наоборот норм - жирный - значит с голоду дольше не помрешь. "Плохо чтоль? Хорошо"(с)

Что делать: 1) искать другие, более здоровые источники получения гормонов радости. Серотонин от принятия своей группой и от гордости за свои достижения. Окситоцин от обнимашек с близкими, от секса, от любви. Эндорфин от интенсивных занятий спортом и от кардиотренировки, та же быстрая езда на велике может закинуть в кровь эндорфины. Адреналиновые виды спорта тоже на эндорфин завязаны. Короче, прочитайте книжку - там куча советов по генерации этих гормонов и снижению гормона стресса кортизола. 2) "Развенчать" вкусняшки и снять с них "сверхценность" : "Я хочу сникерс/пирожное/торт/острые крылья КФС, не потому что это охеренно вкусно, а потому что в там есть жир и сахар, а мой мозг тянет на халявный дофамин. С таким же успехом я могу выпить полстакана растительного масла, закусив тремя ложками сахара, это мой мозг придумывает этим продуктам "волшебный ореол" вкусности, чтобы нахаляву ширнуться дофамином". 3) Заново исследовать, какие продукты и блюда вы любите, а какие нет - в этом отлично помогает история с интуитивным питанием - после того, как вы "развенчаете" эмоциональные и "дофаминовые" продукты и блюда - попробуйте заново понять, что вы любите, а что нет, пойдя против привычных шаблонов - ешьте завтраки на ужины, выбирайте в супермаркете нетипичные для вас продукты - может вы любите фасоль или тунца, но не знаете об этом, может вместо пироженки больше подойдут бананы или манго - и будет столько же удовольствия, но с меньшим вредом. Короче обнулите свои знания о себе и своих пищевых привычках и заново пройдитесь по всему доступному ассортименту.

Восприятие своего тела как источника проблем.

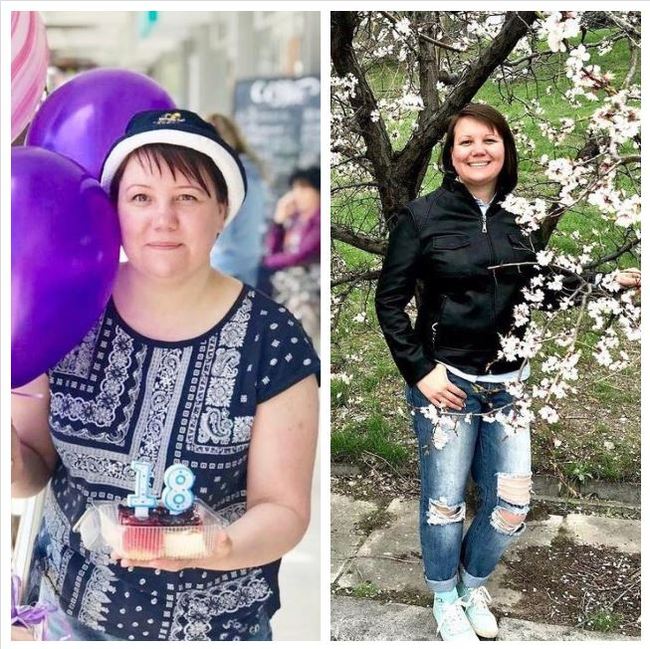

Как бы парадоксально это не звучало, но я начала худеть после того, как смирилась, что я пухлая и начала к себе относится с бОльшим уважением (до любви пока не дошло, но я в процессе). Мы сами творим свой гормональный фон, и если в нашей голове бесконечно крутиться: "какая я жирная", "какая ужасная круглая рожа, прям по циркулю", "господи, ну что за живот", "отвратительные ляжки" - все это заставляет наш мозг генерировать гормон стресса кортизол Кортизол и сам по себе сбивает обмен веществ и мешает пищеварению, но хуже того - чем больше кортизола - тем меньше гормонов радости. И чем их меньше - тем мозг активнее требует их в "дешевом" виде - еда (жир и сахар), залипание в соц. сетях, алкоголь, сигареты, игры. Что конечно же усугубляет ситуацию с весом, но к мыслям про тело добавляется "я тряпка", "я снова не удержалась", " я не контролирую себя и свою жизнь" - что, в свою очередь, подкидывает угля в кортизольную печку и мы попадаем в замкнутый круг.

Что делать: отлавливать негативные мысли, стараться хотя бы ими не добавлять себе кортизола. Посмотреть на себя не только как на тушку, но и в целом как на человека. Ведь на самом-то деле внешность вторична. Да, худые и красивые пользуются большим спросом у противоположного пола, но прям суперсчастливых среди них тоже не много, не все подряд они в прекрасных отношениях и наслаждаются жизнью. Внешность должна быть опрятной, приятной и она важна на первых этапах - потом она быстро отходит на второй план, и остается более важное - интересное общение, характер, харизма, доброта, интересы, забота и пр. Есть конечно люди, которым важна только внешность, она первична и принципиальна - но их не так много, да и строить с ними отношения я бы не рискнула - чуть что не так будет с внешностью - и тебя выставят за дверь. В общем посмотрите на себя как на своего друга - "Да, есть несовершенства и есть над чем работать, но зато я добрый, отзывчивый, интересный, да, большая попа - зато глаза красивые". В общем, отучайтесь себя гнобить - это не только не помогает, но и серьезно мешает в процессе снижения веса, да и в целом снижает качество жизни. Наш мозг не понимает противоречия: "Если я так ненавижу себя и свое тело - нафига я должен для него какие-то усилия предпринимать? Не стоит оно усилий, ходи так и отстань от меня". Нынче все исследования в области психологии сводятся к тому, что гнобить и заставлять себя - крайне неэффективная модель взаимодействия с собой, а поддержка и забота - это как раз то, что надо.

Еще важно понять к какому весу стремитесь именно вы - если все ваши родственники широки в кости - то чтобы вам соответствовать "глянцевым" стандартам - придется быть в постоянном дефиците калорий, долго это терпеть ваш организм не будет и вы в конце концов сорветесь. Поэтому поисследуйте себя, прикиньте свой идеальный вес и потихоньку идите к нему. Не обязательно иметь совершенное тело - в это надо очень серьезно вкладываться - достаточно прийти в нормальную для себя форму, а незначительные недостатки скрывать правильно подобранной одеждой. Завышая идеал - вы создаете мысль в мозге, что этот идеал недостижим и тратить на него силы он не даст.

Вообще, чтобы себя полюбить - надо начать себя узнавать - задайтесь вопросом - А какой я? Что я люблю? Чем я интересуюсь? А какой у меня характер? Мы несознательно любим то, чему уделяем внимание - сконцентрируйте свой интерес на себе, попробуйте себе рассказать - что вы за человек? Как с вами можно, а как нельзя, что вы обожаете, а что не выносите. Если вас отлепить от других людей, от их мнения о вас - что останется в сухом остатке? Это первая тропинка к себе - стоит только начать и потом будет интересно.

Вторичная выгода от лишнего веса.

Есть в психологии такой термин - вторичная выгода - это неосознаваемая выгода для психики, которую мы получаем из какой-то проблемы. Подумав над этим я поняла для себя - лишним весом я прикрывала свой страх перед отношениями. Все время страдая от одиночества на уровне сознания, я при этом боялась снова влипнуть в токсичные отношения, как уже бывало, боялась, что мне причинят боль, обидят. И выяснила какую ловкую штуку играет со мной мой мозг: "Я одна, потому что я пухлая" - говорила я себе - и радостно сидела в своем уютном мирке, никого туда не пуская, занимаясь тем, что я люблю, ни под кого не подстраиваясь. "Слушай, а ловко ты это придумал, я даже сначала не понял. Молодец" (с). Потому что начни я тогда худеть - отмазка бы отпала и мне пришлось бы свои страхи доставать и прорабатывать. А так было очень удобно: "Я пухлая, потому одинокая, мужики на таких и не смотрят, все, пока, у меня тут книжка интересная".

Что делать: вытащить на поверхность свои страхи, которые не проявляются, пока у вас лишний вес. Ведь если ты пухлый ты: можешь не ходить на свидания и не получать отказов, можешь не заниматься спортом и не прилагать в этом вообще никаких усилий, можешь жрать все что вздумается - один фиг пухлый уже - и еще длинный список выгод. "Если заправлять одну штанину в носок, то люди не будут ждать от тебя многого"(с)

Вытаскивать на уровень сознательного свои страхи можно составлением списка дел, которые ты сделаешь, когда похудеешь - а потом читать по одному и прислушиваться к себе. Или ведя дневник спонтанных мыслей - пишешь сверху на листке - я жирный, а это значит - и дальше все, что в голову придет. Потом перечитываешь и анализируешь. Осознание этих страхов - уже полдела.