Читайте ранее:

Глава 1; Глава 2; Глава 3; Глава 4; Глава 5; Глава 6; Глава 7; Глава 8; Глава 9; Глава 10;

Вот и дошли мы до этого момента! Так может сказать читатель, терпеливо одолевавший всё новые главы повествования, а в первую очередь так мог сказать русский воин, стоявший на рубеже 1551 и 1552 года в свежевозведённой Свияжской крепости. Казалось, что такая давняя, столько крови выпившая из Руси проблема Казани решена! Возникновение крепости-базы под самым носом у противника поставило жирную точку в возможности новой безнаказанной агрессии казанцев, пресекла даже мысль о набегах – ведь теперь нужно было для этого миновать регулярно действующие русские патрули. От ханства откалывались и переходили под руку русского царя нетатарские народы, весь горный берег Волги просто по факту был присоединён Московской державой. А Казань – её даже и брать-то не пришлось! Сами горожане, порядком перетрусившие, скинули последних ставленников Крыма и друзей Гиреев в элите, согласились на любого хана, которого изволит дать Москва. Вот только стал им Шах-Али – тот самый злосчастный Шигалей, уже правивший в городе в 1519-1521 и в 1546 – и всякий раз терявший власть. Непопулярный, даже презираемый, он, пожалуй, был худшим вариантом, чем даже прямое правление русских – так по крайней мере ощущалась бы тяжёлая рука, способная быстро навести порядок, была бы видна не внутренняя а внешняя природа сложившейся ситуации. В реальности же вопрос об устранении бездарного Шигалея казался татарам внутренним делом, а слабость собственно хана затушёвывала силу того, кто его поставил.

Впрочем, главным было даже не это. Вскоре после прибытия Шаха-Али в Казань в самом городе стал проходить первый шок и страх того времени, когда будто из ниоткуда вырос Свияжск, когда русские уже вот-вот грозились привести гигантскую, небывалую армию под стены, а на смену этой оторопи стала приходить глубокая задумчивость. Горожанам и в самом деле было отчего поразмыслить о собственной судьбе. Некогда после имевшего историческое значение переноса ярмарки из Казани в Нижний Новгород в ханстве надолго одержала победу партия конфронтации – её противники из "прорусской" партии могли брать верх только после очередного значительного поражения, либо из-за чрезмерно резких, насильственных действий хана и его опоры на чужую (крымскую) элиту. Но стоило обстановке устаканиться, как всё вновь возвращалось на круги своя. Почему? Потому что в основе, как и всегда, лежала экономика. Партия войны – это партия работорговли. Последняя никогда в истории Казани не приобретала такого безусловного доминирующего и абсолютно довлеющего положения, как в Крыму, но всё же именно она стала ключевым источником дохода казанской аристократии. Мелкие людишки могли жить в мире, спокойно возделывая свою землю, покупая и перепродавая товары соседних народов Поволжья и даже Сибирского ханства, а затем сплавляя их дальше по Волге, могли ловить рыбу, могли складировать товары русских купцов, которые всё равно, кроме самых жестких лет борьбы, ходили через Казань – ведь иного пути к Каспию не было. Но вот для людей меча, для потомков Орды, для мурз, беков, беев мир действительно был гибелен – у них было очень мало собственных источников дохода. Большие стада уже не были столь значимой ценностью, как прежде, да и мало у кого они к тому времени были. В целом местность в районе Казани – это уже далеко не степь и с отгонным скотоводством было всё не так просто. Ещё меньше ясности было с вопросами землевладения в бывшем обществе кочевников, не было институтов, похожих на будущее наше крепостное право. Одним словом, если бы Казань начала превращаться в Волжскую Венецию, то она и в самом деле должна бы была стать похожей на неё – на торговую республику. Широкая прослойка людей, чьи амбиции и образ жизни постоянно рисковали подрывом мира, а значит и любых коммерческих сделок и договоров, была попросту опасна. С другой стороны на 1551 год, когда по договору были отпущены татарами все пленные, а речь шла не столько о военнопленных, сколько вообще о людях, угнанных в полон, то их оказалось ни много ни мало 150 000 - 200 000! Много больше, чем население всего города! Существенный процент от числа населения тогдашнего Русского царства!

Группировка знати, бывшая партия войны была готова умерить (на время) свои аппетиты, но не полностью сменить приоритеты. Шах-Али при всей своей слабости (а вернее не он даже, а любой из его русских советников) не позволил бы помянутым силам даже подготовить свой реванш и новый конфликт, даже и в отдалённой перспективе. Сокрушить непопулярного хана было легко. Опасаясь расправы со стороны казанцев, хан тайно переправил в Свияжск часть оружия и 6 марта, во время поездки на рыбалку, уехал в крепость и там остался. Но вот дальше ситуация стала стремительно осложняться и развиваться. Во-первых, теперь у Казани совсем не было времени – русские уже были здесь, под боком – в Свияжске на постоянной основе присутствовал гарнизон. И с этим гарнизоном нужно было как можно скорее начать переговоры, чтобы не получить летом московской рати под стенами. В действительности же определённые дипломатические консультации не прекращались с момента выдачи Сююмбике с сыном и касались в основном определения границ тех земель и народов ханства, которые переходили к Москве.

Русская позиция была очень жесткой – или Шигалей должен вернуться, или казанцы должны предложить нечто большее. Ну а об уступках с нашей стороны и речи не шло. И тогда группировка татарской знати совершает роковую ошибку. Бек Чапкын Отучев, возглавлявший в этот момент указанную группу, повёл, как ему казалось, очень тонкую игру. Нужно было любой ценой потянуть время – чтобы Казань успокоилась внутренне, чтобы нашёлся хан (в идеале такой, который сможет усилить город своими войсками, но не сразу взбесит русских, да и самих казанцев – т. е. не Гирей и вообще не крымец, но представитель какой-нибудь другой орды или ханства), чтобы в целом укрепилась обороноспособность города – и объективно, и в смысле готовности драться. Другой целью было сделать борьбу Казани борьбой всех татар против Русского царства, заставить всех сплотиться перед лицом угрозы, исходящей от Москвы. Но что нужно сделать, чтобы разом надолго захватить внимание и приковать интерес русских, поднять на борьбу народ и мобилизовать соседей? Бек Чапкын начинает переговоры… об условиях прямого принятия Казанью русского подданства! При этом для внутреннего потребителя это выдаётся за требование Москвы. Многие верят, тем более, что и наша сторона быстро заглотила наживку. Проблему на востоке нужно было решить прочно и капитально перед началом активизации политики на западе страны, а развязать узел казанских противоречий никак не выходило. 1551 был предварительной попыткой ничего не развязывать, а просто рубануть по узлу – и она почти сработала, но всё же даже и теперь, даже после Свияжска и прочего, у царя и его окружения было понимание (как показало будущее – верное), что штурм Казани – это очень серьёзное и опасное предприятие. Здесь же, казалось, сами татары решили помочь с распутыванием клубка. Самое же интересное, что провокация стремительно развивалась уже по собственным правилам. Так, она довольно быстро переродила партию мира в Казани прямо в партию присоединения. Купцы жаждали открытия длинной водной дороги от Балтики до Персии, а власть в который раз приглашаемого со стороны хана для них была мало чем лучше власти царя. Да, хан будет татарином, а Казань – независимой. Но и он и она будут при этом бедными. Ведь набегам и торговле живым товаром конец. А русское подданство – это перспектива… Причём Россия готова была предоставить татарам значительную автономию.

Тем временем, Чапкын сотоварищи оказался вынужден развить лихорадочную активность в деле поиска внешней подпорки для оседающей Казани, а прежде всего – хана. Им в итоге стал амбициозный 30-летний астраханский царевич Едигер-Мухаммед, вот только у него было маловато и сил, и влияния, и денег. Парадоксально то, что новый хан успел в своё время в 1542 году выехать на службу в Россию и даже в1550 году участвовал в русском походе на Казань, но, впрочем, тогда же оставил службу и отъехал в Ногайскую Орду. Вот именно на ногайцев и была основная надежда – в случае отхода Казани к России они оказывались на границе, а с учётом их быта и традиций (главным образом всё тех же набегов и отсутствия даже теоретической возможности со стороны верховной власти их ограничить) столкновение оказалось бы неизбежно. Но ногайцы медлили – они опасались. Вроде бы, по всему выходило, что биться с Москвой придётся – но уж очень было страшно. А вдруг всё же как то обойдётся? Зато самый живой интерес проявил Крым – и, что не менее важно, те, кто стоял уже прочно за ним. Османы в 1540-х находились в апогее силы – это был тот самый Великолепный век, в 1547 власть султана над Венгрией были вынуждены (как мы теперь знаем – временно) признать Габсбурги и Священная Римская Империя. Амбиции же тени Аллаха на земле были велики как никогда – и в числе прочего открывалась крайне заманчивая перспектива стремительного, буквально одним броском, утверждения своей власти на огромных пространствах бывшей Орды. Причём, выступив сперва защитником, султан очень скоро стал бы господином. Татары догадывались об этом давно, но к 1550-м самое сильное из ханств – Крым – в силу ряда внутренних причин уже попало в шёлковую сеть и само теперь работало в интересах турок. Казань была в очень серьёзном положении, а османские деньги и османские эмиссары могли стать последним зерном на чаше весов – новый хан вполне мог, подобно ханам Крыма, стать фактическим вассалом султанов. За Казанью с неизбежностью последовала бы Астрахань, зажатая между нею и Крымом, да и в принципе более слабая. А там…

Одним словом, реализуйся этот план и к середине XVII века мы могли бы иметь огромные пространства не только Поволжья, но и Урала и Сибири мало того, что находящиеся под сильным влиянием, а то и в прямом подданстве у османов, но ещё и прочно и в твёрдом турецком духе исламизированные. И вот тогда не только России, но и всей Европе пришлось бы очень солоно. Если в реальности за XVII столетие турецкий натиск на север и запад окончательно выдохся, то здесь бы он обрёл исключительной силы второе дыхание, а та же Вена была бы обречена стать эдаким Верденом цивилизаций. В реальности, впрочем, этого не произошло – и одной из самых важных причин было то, что турки решили играть вдолгую, не очень ясно представляя себе реальную картину, суть которой была в том, что у Казани оставались уже считанные месяцы. Как мы знаем, настоящая турецкая экспедиция, поддержанная крымцами, но в целом организованная плохо, состоялась уже после взятия Астрахани и была локализована гораздо более южным районом. Свою роль здесь сыграло то, что турки получали информацию не напрямую, а посредством Крыма, у которого тоже имелись ещё свои особые интересы. Но вот что турки успели, так это дополнительно активизировать уже упоминавшихся ранее проповедников, подвизавшихся в ханстве. Их деятельность привела к перелому в массовых настроениях, которые ещё недавно с большой неприязнью смотрели на постоянно втягивающую ханство в войну и при этом единственно получающую от этой войны доход группировку знати. Теперь у крайней черты и последнего столкновения в серии русско-казанских войн проявился не имевший ранее места характер религиозного противоборства.

А казанская интрига шла, тем временем, своим чередом – по приглашению одних и тех же людей к Казани стремились почти одновременно хан Едигер-Мухаммед и русские силы из Свияжска, которые должны были принять в подданство город. Наместником должен был стать небезызвестный Алексей Адашев. Ну а дальше было вот что: будущий наместник прислал в город обоз и направился в Казань, чтобы встать там с гарнизоном. Но при подходе к городу от отряда оторвались три татарина. Они первыми ворвались в город, закрыли ворота и призвали народ к сопротивлению, хотя до этого многие горожане уже успели даже принести присягу! Когда подошёл русский отряд, враги русских уже взяли власть. Событие было настолько неожиданным, что множество русских, находившихся в городе, были схвачены. Подошедшие войска простояли под городом целый день, ведя переговоры, но вынуждены были отступить. При этом не было сделано ни одного выстрела и не тронут посад. Стороны надеялись решить дело миром – наши – в надежде на возврат пленных. Напрасно – с прибытием Едигера начались казни… Всё это была не просто пощёчиной – это был удар наотмашь – теперь война стала неизбежной. Война до конца. Но это и рассчитывали Чапкын и прочие – спровоцировать и направить ситуацию к тому, чтобы она не просто опять дошла до войны, а сразу – до крайнего предела, чтобы задействовать все ресурсы города, ханства и его соседей в борьбе за выживание.

И Русское царство ответило тем же – в грядущей битве за Казань решался уже не только лишь сам Казанский вопрос и без того важный. В ней теперь решался вопрос о формате отношений России со всеми ханствами – терпеть ли до бесконечности, лишь огрызаясь, их удары? Сжаться ли под ними в имеющихся границах? Или не просто ещё раз подтвердить тот факт, что монгольское ярмо сброшено, но и навеки сломать его? Расколотить окончательно хищные призраки старой Орды? Решался вопрос о будущем России – сжатой в кольцо врагов с востока, юга и запада, обескровленной и разграбленной набегами, либо прорывающейся к совершенно новым горизонтам. Дрожащей уже от одних только татар, не говоря уже о стоящей за их спиной тенью из Стамбула, либо твёрдой хозяйки основной части восточной Европы. Именно так это понял и царь, и народ. И началась невиданная мобилизация. Армия, собираемая в 1551 уже была большой, благо после Свияжска ситуация со снабжением позволяла. Армия 1552 была огромной, всенародной.

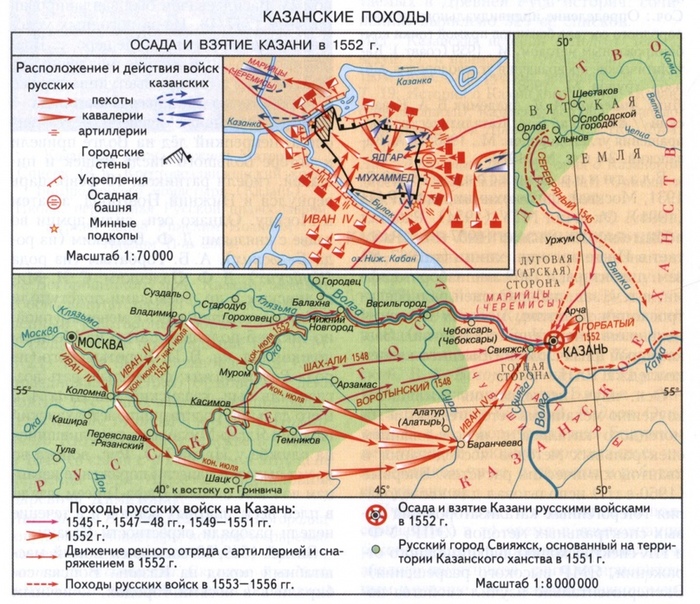

Казанские походы

Есть любители покривляться по поводу точных цифр, есть те, кто с улыбкой говорит об источниках того времени. Что ж, да, называемая документами эпохи цифра в 470 000 русских воинов, конечно, фантастична. Но даже скорректированная целым рядом исследований цифра в 150 000 человек – это очень много. Всё население Русского царства тогда – примерно 4,5 миллионов человек. В пропорции схожая мобилизация вообще будет лишь однажды в русской истории – в Великую Отечественную. Но я готов поверить этим цифрам – и сейчас объясню почему. В походе, сознавая его критическую важность, приняли участие силы, никогда до того в подобном масштабе себя не проявлявшие: за в который раз свергнутого и оскорблённого Шигалея выступили в полном составе касимовские татары, что суммарно с другими татарами на русской службе даёт примерно 25 000 человек. Выступили формально не относившиеся к государству Ивана Грозного отряды казаков с Дона. Были задействованы небольшие, но тоже составившие известную сумму отряды специалистов и наёмников из Европы – и не только из Литвы, но из Германии и Италии. Все служилые люди, задействованные прежде на охране южных (крымских) границ были в этот раз привлечены к походу. В походе и осаде участвовало в качестве боевого крещения свежесозданное стрелецкое войско – на момент создания в 1550 их было 3 000, а к Казани это число почти удвоилось. Наконец – и это особенно примечательно – была массово задействована т. н. “посошная рать” – народное ополчение. Стандартной мерой считался вариант 1 человек с 5 или с 10 дворов. Судя по тому, что никаких сведений о локализации посошного ополчения каким-то одним районом государства нет, то речь идёт обо всей России. Вот и считаем. Достоверно известно так же, что наряд армии составлял 150 пушек – почти всю артиллерию, которую возможно было собрать. Без преувеличения можно сказать, что в Казанский поход в этот раз пошла вся Русь. В отличие от всех предшествующих случаев, к предстоящей осаде русские войска готовились не просто планомерно, а планировали даже в случае необходимости зазимовать под стенами города. С середины марта 1552 всё посвящено организации похода главных сил, а передовые отряды русских войск под предводительством воеводы Александра Горбатого в это же время уже разместились в Свияжске. Туда же начали свозить необходимые запасы по Волге. 16 июня 1552 года после большого смотра царские войска выступили из Москвы к Коломне. Такой силы наша страна не собирала прежде никогда, это вообще было едва ли не самое масштабное военное предприятие эпохи, если не считать Китая и прочей дальней Азии.

Ещё одним показателем-подтверждением этому был следующий важнейший эпизод: летом 1552, сознавая возможные последствия для себя полного крушения Казани, в поход выступил Крым. К слову, татары тоже попытались консолидировать все свои силы. Хан Девлет Гирей незамедлительно после решающих событий марта 1552 в Казани приступил к набору войска и формированию многочисленных вооружённых отрядов, готовых отправиться в набег. В поисках союзников он отправил послов в Ногайскую Орду к Юсуф-бею и в Астраханское ханство к хану Ямгурчи с просьбой принять участие в крымском походе на Русь. Экстренные меры, хотя и запоздалые, предприняли даже турки – самому Сулейману Великолепному было известно о набеге – он дал некоторое количество современных орудий, пригодных для полевого боя, который прежде у крымцев не было, и даже небольшой – из-за спешки – отряд янычар. Главные силы ханства под руководством непосредственно хана Девлет-Гирея пошли не куда-нибудь, а прямо на Москву, зная, что силы с южных рубежей России сняты и стянуты в единый кулак во имя более мощного удара по Казани. Именно на это рассчитывали крымцы. Девлет Гирей хотел напасть на Русское царство, застав войска Ивана Грозного на подступах к Казани, чтобы русские полки потратили как можно больше времени и сил на возвращение под Москву, предоставив возможность татарам безнаказанно грабить, разорять и бесчинствовать в пределах русской земли. Крымский хан намеревался своим вторжением нанести как можно больший ущерб русским землям, усмирив и ослабив тем самым Русское царство и лишить его возможности продолжить казанский поход в этом, а лучше и следующем году. Наш ответ был стремительным. Армия развернулась и успела преградить врагу дорогу в районе Тулы. У крымцев было не менее 30 000 человек. От царской армии под Тулу успели только передовые, но наиболее подготовленные части – 15 – 20 тысяч. Не вдаваясь в подробности – так будет даже красноречивее, скажем, что всех усилий крымского хана хватило лишь на то, чтобы задержать русскую армию на… 4 дня! Ценой полного разгрома! Причём большую часть этих дней шёл даже не бой, а просто наши рати разворачивались и двигались в сторону осаждённой Тулы. От реки Шиворонь, находившейся несколько в стороне от города, проходил рубеж сражения, с которого после 23 июля татары уходили в степь со средним темпом по данным наших станичников 60-70 вёрст в день, не только бросив всех пленных, которых они успели захватить, все обозы, всю турецкую артиллерию и возивших её верблюдов, но даже загоняя насмерть свою главную ценность - лошадей! До 1555 года больше не будет ни одного татарского похода или набега на Русь.

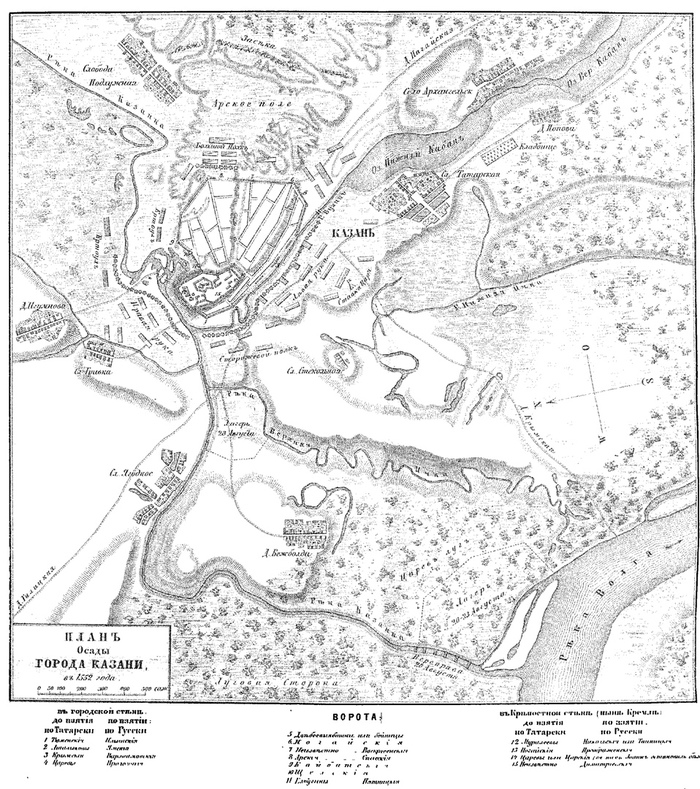

А великое войско великого царя продолжило идти к Казани. Тяжёлое вооружение и припасы были отправлены на судах в Свияжск, основные же силы шли по суше двумя колоннами – судя по всему, кораблей для перевозки такого числа людей просто не имелось. В северную колонну под руководством царя входили Сторожевой полк, Государев полк и Полк левой руки, в южную — Большой полк, Передовой полк и Полк правой руки. Северная колонна шла от Владимира через Муром на Алатырь, южная — от Рязани через Мещеру. Они встретились за Сурой у Борончеева городища. Оттуда русские войска преодолели путь до Свияжска за пять недель. Много воинов погибло в пути из-за нехватки питьевой воды и аномально высокой жары, но в целом переход был осуществлён успешно и в хорошем темпе. В Свияжске царские войска провели неделю, ожидая прибытия других отрядов. Ещё раньше царя в Свияжск прибыла «судовая» рать, двигавшаяся на судах по Волге. 15 августа русские войска по приказу царя в боевом порядке переправились через Волгу на луговую сторону на специально приготовленных для этого боевых судах, тем самым вступив на территорию противника.

Ну а что же татары? Казань тоже мобилизовала все доступные силы – город был экстренно дополнительно укреплён, впервые вся масса жителей должна была принять участие в его защите – с учётом вошедших в город и запершихся там сил число защитников составило примерно 30 000 человек. Но это не всё – другие силы как казанцев, так и согласившихся сражаться на их стороне мурз-союзников – ногайских, астраханских и сибирских, составили мобильную армию за стенами, концентрировавшуюся в 15 верстах от города. План был тот же, что и в некоторых прежних случаях – измотать русских за много дней под стенами, а после завязать (возможно, через вылазку) жестокую сечу у города, в которую в решающий момент вмешаются мобильные силы с тыла. До того же их части в виде разъездов и небольших отрядов должны будут всячески мешать русской разведке и фуражировке. План был всем хорош, кроме одного – он никак не учитывал возникновение такого колоссальной важности фактора, как Свияжск! Но ведь как его учесть? Единственным шансом для татар было молниеносное уничтожение крепости ударом всех сил до прибытия русского войска. И то отнюдь не факт, что стены и гарнизон дали бы слабину до того, как подошли бы к Казани полки земли Русской. Теперь же, без возможности сокрушить Свияжск, стратегия казанцев сразу становилась очень слабой – в её основе по-прежнему было сочетание принципов истощения и внезапности – а оба этих фактора теперь играли куда меньшую роль – у осаждающих был более чем прочный тыл и надёжное снабжение. Подтверждения этому мы увидим сразу же. Но об этом чуть позже. Ещё одним шансом татарам казалась возможность просто не допустить переправы русских на другой берег реки. Когда 15 августа Иван Грозный отдал приказ о форсировании Волги, то на том берегу его уже ждали Едигер-Мухаммед и 10 000 конницы – лучшей, что была в его распоряжении. Удар был нанесён стремительно, когда до конца не переправился даже передовой полк. Тем не менее, ертаульный и передовой полки сумели сдержать главный натиск противника, и, что особенно важно – позволили и дальше проходить переправе. Это постоянно усиливало русских и в итоге в трёхчасовом кровопролитном сражении наши смогли опрокинуть изначально численно превосходящие казанские войска и обратить их в бегство. Благодаря этому русские войска имели возможность в течение недели беспрепятственно переправляться на другой берег Волги, не опасаясь возможных помех со стороны защитников города. 16 августа к Ивану Грозному перешел служить казанский мурза Камай Хусейнов с семью казаками, сообщивший сведения о состоянии татарского войска. 17 августа царь переправился через Волгу и во главе своих войск расположился на Арском поле.

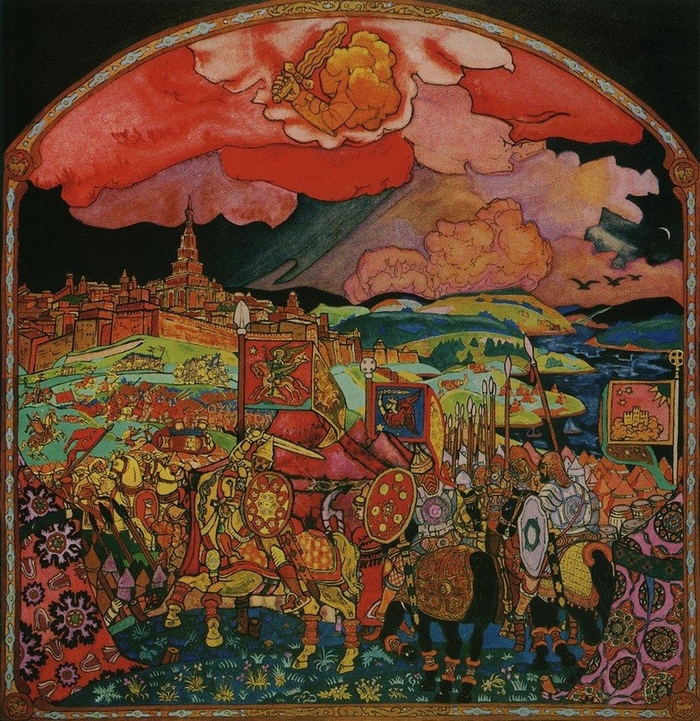

Современная картина, изображающая один из боевых эпизодов Осады

После этого на второй день осады по распоряжению Ивана IV было послано последнее мирное предложение, благо положение Казани уже виделось им безнадёжным. В город была отправлена делегация послов с предложениями о мире. В случае капитуляции жителям гарантировалась жизнь, неприкосновенность имущества, а также возможность свободного исповедования мусульманской веры и возможность свободного выбора места проживания (т. е. отсутствие насильственных депортаций). Казанского хана царь призывал поступить к нему на службу, став его вассалом по примеру Касимовского хана (хотя, конечно, правил бы он уже не в Казани). Это был широкий жест, но… требования делегации были отклонены, а сами послы с позором были изгнаны из города. Одновременно с этим осаждённые запросили помощи у воинственных ногайцев. Тем не менее, правители Ногайской Орды, не желая портить отношения с Москвой, в помощи казанцам отказали. Теперь всё решали только мечи, только бескомпромиссный и предельно ожесточённый бой! Этот бой и некоторые выводы, итоги всей серии – в следующей, последней части.

Источник: Cat_Cat Автор: Иван Мизеров

Личный тег автора в ВК — #Мизеров@catx2

Оглавление Cat_Cat