Помогите найти интересные книги!

Добрый день.

В связи с холодами. Задумался почитать что нибудь. Но из-за обилия книг решил узнать, а что из новых вышедших книг стоит почитать.

Предпочтительно лёгкое не обременное сложным текстом, чтоб расслабиться и отдохнуть.

Жанр предпочтительно: ужасы про призраков, жуткое (КИНГА читал многое, интересует другие авторы), детективы не слишком длинные(Конон Дойль, и Агата Кристи прочтено), что-то из юмора и приключений современное, проза как старая так и новая. Также можно что-то про пиратов))) . Авторов можно российских. Возрастного цензора нет

Просьба фантастику, про средневековья с рыцарями, драконами,(Ведоьмак не зашёл) любовные романы не предлагать.

Элита Российской империи: инженеры путей сообщения.

В Российской империи большинство подданных русской короны в начале XIX века, особенно в провинции, даже не задумывались о железных дорогах, паровозах или паровых судах. Жили по старинке. В ту пору существовали два основных вида сообщения: водное и сухопутное. Иногда упоминалось еще и портовое сообщение, под которым понимались морские пути. Но мировой технический прогресс не стоял на месте, и царствующие особы хорошо это понимали.

В 1801 году англичанин Ричард Тревитик уже сумел приспособить паровой двигатель к тележке с колесами, которая двигалась по рельсам из металла. Практичный инженер запатентовал свое изобретение в качестве первого в мире паровоза «Puffing Devil». Но применения этот паровоз так и не получил из-за значительного веса. Чугунные рельсы его не выдерживали, а изготовлять их из стали было экономически невыгодно, да и самой стали не хватало для этих целей.

Примерно в те же годы шел активный поиск возможности установки парового двигателя на разных типах лодок и других водных судов. Однако создать первый образец парового судна, который стали эксплуатировать на реке Гудзон в Америке, удалось только Роберту Фултону. Его «стимбот» «Клермонт» с гребным колесом впервые в мире стал совершать регулярные рейсы.

Технические новинки в сфере транспорта за рубежом спустя время обретали известность и в России. Одновременно укреплялось понимание того, что в империи требуется создавать условия для подготовки своих специалистов путей сообщения. В первую очередь, речь шла об инженерах «водяного и сухопутного» сообщения, которых в ту пору часто приглашали из-за границы.

В империи была проведена реорганизация транспортной системы. В 1809 году директором Департамента путей сообщений назначили принца Ольденбургского. Все руководящие структуры департамента размещались в Твери и лишь спустя 7 лет были переведены в столицу.

Осенью того же года манифестом императора Александра I был образован Корпус инженеров путей сообщения в виде специального формирования «на положении воинском». Территория империи вместе с расположенными на ней всех видов путями сообщения была разделена на 10 округов. Для подготовки кадров инженеров-путейцев был создан привилегированный Институт инженеров путей сообщения со сроком обучения 4 года.

Инженеры-путейцы: особенности учебы и службы

Поступить на учебу в новый институт было непросто, хотя и принимали туда с 15 лет. Надо было соответствовать определенным условиям: быть «здорового сложения, уметь говорить и писать по-русски и по-французски». Всего предписывалось иметь число воспитанников не более 80 человек. В 1810 году набрали 30 человек, а чуть позже к ним добавилось еще 10 человек.

Практически все предметы преподавались на французском языке. Да и учебники были, в основном, иностранные. Два первых года преподавалась арифметика, алгебра, геометрия, съемка на план местности и нивелирование, а также рисование и архитектура. На третий и четвертый годы воспитанники обучались стереометрии, резке и кладке камней, плотницкой работе, основам механики и гидравлики, правилам производства работ, составлению проектов и расчету смет на материалы, а также другим инженерно-прикладным наукам. В заключение курса обучения выпускники получали «подробные сведения о всех в государстве реках и каналах, существующих или только предполагаемых» с указанием настоящей или ожидаемой от них пользы.

Успешная учеба и тяга к наукам всячески приветствовались. Лучших воспитанников отправляли в «чужие края для усовершенствования познаний своих». Если кто-то за счет настойчивости и усердия усваивал учебную программу раньше отведенного срока обучения, то он имел право требовать «испытания и прежде назначенного срока». В этом случае директор института, получив предварительно согласие начальства, проводил досрочные выпускные испытания с назначением комиссии из 3-х человек. Испытание проводилось публично. Помимо устных вопросов по предметам, требовалось представить письменную работу и чертежи. При этом воспитанник обязан был под присягой подтвердить, что «представленное им при испытании сочинение, составлено самим им без всякого постороннего в том содействия». При успешном результате выпускник зачислялся в корпус и производился в инженеры 3-го класса или получал чин поручика.

Институт в то время состоял из 4-х бригад (курсов — в современном понимании), по которым распределялись все обучающиеся — от подпоручиков до «сверхкомплектных». Каждая последующая бригада комплектовалась из состава предыдущих. Кстати, попасть в число сверхкомплектных было проще всего — достаточно было знать русский и французский языки. Вполне понятно, что это было доступно лишь юношам из привилегированных сословий. Однако, чтобы затем перейти в следующую бригаду воспитанников, надо было выдержать экзамен. Надо учитывать, что первые 20 лет все предметы велись только на французском языке. Все учебники, пособия и справочники по инженерным специальностям многие годы в империи издавались, чаще всего, на французском языке.

В мундире и при шпаге

Положение института вначале было не вполне ясным. Вроде бы гражданский, без изучения военных дисциплин, но его воспитанники имели воинские звания и носили военную форму. Распорядок дня в институте был тоже на военный лад. В 6 часов утра — подъем. До 7 часов надо было успеть привести себя в порядок, успеть на молитву и на завтрак. Затем до 2-х часов дня занятия и лекции. Потом в течение часа прогулка или военные упражнения. В 3 часа — обед. После этого до 5 часов отдых и гимнастика. После еще 2 часа лекций или занятий по черчению, по окончании которых час военных упражнений. В полдевятого вечера — ужин. А в 10 часов все уже должны были спать. По субботам — Закон Божий, а в воскресенье обязательно было присутствие на церковной литургии или проповеди в храме. «Домашним» детям такой распорядок в первое время давался нелегко.

Мундир для инженеров-путейцев был определен военного покроя, темно-зеленого сукна с бархатным воротником и красною выпушкою. Шитье полагалось серебряное и того же цвета эполеты. На эполетах положено было иметь золотые звездочки для отличия чинов. При мундире носилась шпага с темляком серебристого цвета.

Вначале места в Корпусе инженеров путей сообщения занимали прежние чины Департамента водяных коммуникаций и других путейских ведомств. Позже в корпус никто не мог быть принят без предварительного экзамена по всем курсам Института. Исключение допускалось лишь для иностранных инженеров, привлекаемых на русскую службу.

Позже условия поступления, обучения, учебные программы неоднократно изменялись. Одно время воспитанники носили форму прапорщиков, но без офицерских эполет. С 1823 года институт стал закрытым учебным заведением типа военного кадетского корпуса. В 1844 году в институт Корпуса путей сообщения стали принимать только из дворян и не старше 13 лет. Позже, когда институт был переведен в разряд гражданских вузов, было определено, что «учащимся в институте не полагается никакой форменной одежды, но требуется, чтобы она была приличная званию учащихся». Однако в апреле 1882 года императором были одобрены эскизы новой форменной одежды черного цвета для студентов Института. Эта форма инженеров-путейцев почти без изменений сохранялась до 1917 года.

Форменная одежда студентов Института делилась на два вида — обыкновенная (обязательная) и парадная (необязательная). Обыкновенная форма имела знаки отличия: на фуражке — посеребренный знак ведомства путей сообщения (топор и якорь, сложенные накрест). Такие же знаки были на пуговицах и на воротнике тужурки. На плечах тужурки имелись поперечные погоны черного бархата со светло-зеленой выпушкой и штампованным посеребренным вензелем императора Александра I. Штатным инженерам Института предписывалось носить на плечевых погонах вызолоченные металлические вензеля императора Александра I. А вот брюки были не черного, а темно-синего с оттенком серого цвета.

Студентам Института было вменено в обязанность соблюдение следующих правил:

«1) Ношение форменной одежды для учащихся института всегда обязательно.

2) При посещении института, министерства путей сообщения и во всех вообще официальных случаях, а равно на всех торжественных и парадных собраниях учащиеся института должны быть в обязательной форме.

3) При встрече с Государем, членами Императорской фамилии и министром путей сообщения учащиеся института обязаны становиться во фронт для отдания чести, приложив правую руку к козырьку фуражки, как это установлено для военных.

4) При встрече с начальствующими лицами и профессорами института учащиеся отдают честь, прикладывая правую руку к козырьку фуражки».

Похожего образца форма позже была установлена и для учащихся Императорского Московского инженерного училища ведомства путей сообщения.

Инженеры-путейцы всегда выделялись своей технической грамотностью, постоянно следили за новинками инженерной мысли за рубежом и стремились к внедрению в российскую практику передовых достижений. Они брались за решение сложных и масштабных задач, которые определяло начальство или ставила перед ними сама жизнь. Россия нуждалась в техническом и технологическом прорыве. И ставка в этом деле во многом делалась на то, что в достаточно короткие сроки будет подготовлен основной состав российских инженеров путей сообщения, с помощью которых удастся преодолеть отставание и зависимость от иноземных инженеров и технических специалистов.

Продолжение следует…

© Михаил Сухоруков

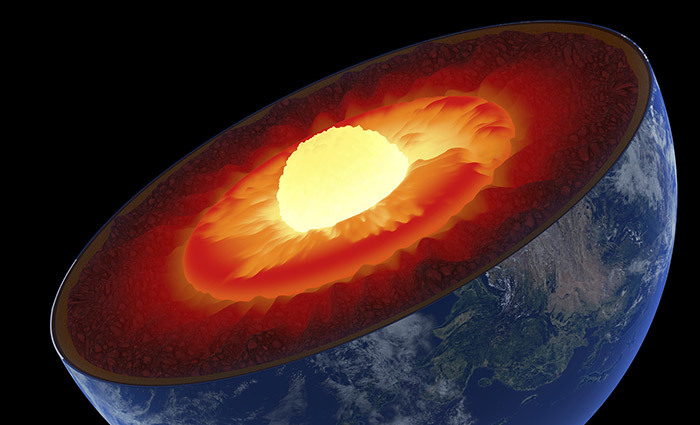

Может ли быть земное ядро моложе, чем считалось

Сенсационно молодое: внутреннее ядро земли могло затвердеть всего около 550 миллионов лет назад - и это произошло как нельзя вовремя. Дело в том, что анализы включений пород из того периода свидетельствуют о том, что магнитное поле Земли тогда как раз находилось на грани коллапса. И только благодаря формированию внутреннего твердого ядра, геодинамо (магнитное динамо) получило достаточно энергии для поддержания магнитного поля, пишут исследователи в журнале Nature Geoscience.

Когда застыло внутреннее ядро Земли, ученые спорят до сих пор. Но теперь получены косвенные подтверждения его более поздней кристаллизации.

Ядро нашей планеты состоит их двух частей: твердое внутреннее ядро из железоникелевой смеси окружено внешним ядром из жидкого металла. И такая комбинация создает сегодня динамо для земного магнитного поля. Но вот с какого времени существует твердое внутреннее ядро Земли? Пока что информация в этом отношении весьма противоречива. В то время как некоторые исследования приводят доводы в пользу раннего затвердения внутреннего ядра - около трех миллиардов лет назад, другие указывают на кристаллизацию ядра лишь примерно 1,3 миллиарда лет назад или даже около 500 миллионов лет назад.

Древние кристаллы как очевидные свидетельства

Новые косвенные свидетельства невероятной молодости внутреннего ядра были представлени на днях Джоном Тардуно из Университета Рочестера и его командой. Для своего исследования они подвергли анализам кристаллические включения в образцах породы из канадской провинции Восточный Квебек. Крошечные силикатные кристаллы в этой породе имеют возраст около 565 миллионов лет, и поэтому они происходят из периода эдиакария - эпохи, известной своими необычными организмами и развитием ранних многоклеточных.

Анализы показали, что кристаллы из эдиакария имели невероятно слабую намагниченность - всего в 8,7 микротесла. И исследователи считают, что это говорит о том, что магнитное поле Земли в то время имело лишь одну десятую своей сегодняшней силы. В то же время анализ других образцов горных пород этого периода указывает на то, что магнитное поле Земли в ту эпоху необычно часто меняло свое направление.

Незадолго до коллапса

«Мы видим, что геодинамо существовало уже тогда, но находилось в исключительном состоянии», - говорит Тардуно. - «Наши новые данные и другие наблюдения позволяют предположить, что в это время геодинамо находилось буквально на грани коллапса». Это значит, что напряженность магнитного поля Земли, начиная от ранней эпохи Земли до периода эдиакария, вероятнее всего, постепенно уменьшается. А на протяжении 75 тысяч лет длилась даже фаза экстремальных аномалий.

Возможные причины этого могли заключаться в земном ядре. «Проведенное моделирование предполагает очень слабое состояние поля в течение периода, когда формировалось внутреннее ядро Земли», объясняют исследователи. Таким образом, незадолго до кристаллизации жидкого материала ядра произошли фундаментальные изменения в потоках жидкого железа - и, следовательно, это поначалу привело к ослаблению магнитного поля Земли.

Жидкое ядро еще менее 600 миллионов лет назад?

Но это значит следующее: До наступления геологического периода эдиакария внутреннее ядро могло оставаться в значительной степени жидким. И лишь около 600-500 миллионов лет назад внутреннее ядро начало постепенно затвердевать. Если эта версия найдет свое подтверждение, это будет означать, что земное внутреннее ядро в два-три раза моложе, чем это предполагалось на основании основных моделей. И только когда кристаллизующееся внутреннее ядро выросло до достаточных размеров, условия снова стабилизировались, и геодинамо даже получило дополнительный прирост энергии за счет выделенного тепла кристаллизации и потоков усиливающего ядра.

«Зарождение этого внутреннего ядра могло произойти как раз вовремя, чтобы перезарядить геодинамику», - пишет Питер Дрисколл из Института науки Карнеги в сопроводительном комментарии к статье. - «И именно это спасло защитный магнитный щит Земли».

Влияние на эволюцию?

В то же время слабая фаза магнитного поля в эдиакарии, возможно, могла бы объяснить, почему в то время появилось так много новых и причудливых форм жизни. «Этот ультраслабый магнитный щит Земли в геологический период эдиакария чрезвычайно интересен», - говорит Тардуно. - «Тем не менее, предположения о том, что ослабленное магнитное поле оказало влияние на глубокие изменения в эволюции живых организмов в эту эпоху, до сих пор остаются весьма спорными».