Наука | Научпоп

20 фактов о денисовцах

Почему у денисовцев до сих пор нет латинского названия? Как их гены попали к меланезийцам? Что мы знаем о культуре и внешности этих загадочных древних людей? Рассказывает редактор нашего портала Александр Соколов.

1. Денисова пещера находится на Алтае, в Солонешенском районе. Расположенная вблизи реки, с широким входом, пещера издревле привлекала человека. По данных археологов, первые люди посетили её около 300 тыс. лет назад и регулярно заселяли пещеру — прежде всего, предвходовой грот — почти до современности. В ней жили, хранили пищу, совершали обряды.

2. Раскопки в пещере начал в 1977 году палеонтолог Николай Оводов. С 1982 года памятник регулярно изучался археологическими экспедициями. Специалисты вскрыли 20 культурных слоёв и извлекли на поверхность более 80 тыс. находок — орудий, украшений, костей животных.

3. Первые человеческие останки в Денисовой пещере найдены ещё в 1984 году, но тогда не привлекли особого внимания. Два зуба, датированные возрастом 60 и 120 тыс. лет, имеют архаичное строение и описывались как принадлежавшие «неандерталоидам».

4. Находка, по которой описали денисовца — обломок концевой фаланги мизинца, обнаруженный в слое 11 в 2008 году. Как выяснилось позже, фаланга принадлежала девочке 7—12 лет, жившей около 50 тыс. лет назад. В 2010 году из этой кости команде шведского генетика Сванте Паабо удалось извлечь сначала митохондриальную, а затем ядерную ДНК. Тут и случилась сенсация: оказалось, что по мтДНК хозяин кости отличался примерно одинаково как от нас, так и от неандертальцев. Общая «праматерь» денисовской девочки, неандертальцев и сапиенсов жила около миллиона лет назад. Таким образом, в руки учёным попали останки неизвестного вида человека.

5. Анализ ядерной ДНК показал всё же более близкое родство денисовцев с неандертальцами: сначала разошлись линии сапиенсов и общих предков неандертальцев с «денисовцами», а несколько позже — линии неандертальцев и «денисовцев». Время разделения архаических гомининов (общих предков неандертальцев и денисовцев) и сапиенсов оценивается в 550—765 тыс. лет назад, неандертальцев и денисовцев — 381—473 тыс. лет назад.

6. Денисовцы — первый в истории случай описания ископаемого вида исключительно по ДНК.

7. Найденный в 2010 году моляр Денисова 4 (вторая находка, отнесённая к денисовцам) — 3-й верхний коренной зуб, очень большой даже для неандертальцев. Находка отличается особенностями, типичными скорее не для неандертальцев, а для Homo erectus. Зуб первоначально приняли за зуб пещерного медведя.

8. Предлагались разные латинские названия для нового вида — Homo sapiens altaensis, Homo sapiens denisova и даже Homo denisova, но в научных статьях специалисты продолжают осторожно использовать термин denisovans — «денисовцы», понимая, что при отсутствии костных останков говорить о видовом статусе ископаемого человека рано.

9. Учитывая предполагаемый ареал и время жизни денисовцев, учёные предполагают, что неизвестный вид может относиться к потомкам синантропов (Homo erectus материковой Азии) или к азиатской форме гейдельбергского человека. Поскольку от денисовцев нам известна только ДНК, а от перечисленных ископаемых видов — только кости, то проверить такие гипотезы пока что не представляется возможным.

10. Анализ ядерной ДНК показал, что денисовская девочка была, вероятно, темнокожей, темноволосой и кареглазой.

11. Помимо фаланги Денисова 3, археологам удалось найти ещё 3 зуба, принадлежавшие, согласно генетическому анализу, денисовцам: уже упоминавшийся моляр Денисова 4, молочный моляр Денисова 2 и моляр Денисова 8 (из слоя 22). Согласно анализу митохондриальной ДНК, все образцы принадлежат разным индивидам. Исходя из скорости мутирования мтДНК современного человека, специалисты предположили, что Denisova 2 и Denisova 8 на 65 тыс. лет древней, чем Denisova 3 и Denisova 4 — им как минимум 110 тыс. лет, а может, и больше (что подтверждается и стратиграфией). Это значит, что денисовцы населяли пещеру длительное время. Анализ ядерного генома показал, что Denisova 2 и Denisova 3 — женщины, а Denisova 4 и Denisova 8 принадлежали мужчинам. Генетическое разнообразие четырёх денисовцев из пещеры невелико, но всё же выше, чем у неандертальцев.

12. Фаланга стопы, найденная в том же слое 11, что и Денисова 3, оказалась неандертальской. Из этой находки в 2014 году был выделен второй полный ядерный геном неандертальца, прочтённый с высоким качеством. Таким образом, примерно в одно и то же время Денисову пещеру населяли и неандертальцы, и денисовцы. А чуть позже в пещере появились и кроманьонцы — Homo sapiens.

13. В 2012 году в пещере нашли неопределимый фрагмент кости Денисова 11, судя по аминокислотному составу коллагена, человеческий. Генетический анализ 2018 года показал, что мать Денисова 11 была неандерталкой (неандертальская мтДНК), а отец — денисовцем, который, впрочем, тоже имел в своей родословной неандертальцев. Это первая в истории находка гибрида разных видов людей в первом поколении. Денисова 11 — женщина не менее 13 лет от роду, жившая примерно 90 тыс. лет назад.

14. Сравнив ядерную ДНК денисовца с геномами современных людей, генетики обнаружили денисовскую примесь у современных меланезийцев — 4,8 % ДНКжителей Новой Гвинеи и Бугенвиля восходит к денисовцам. Чуть позже денисовский след обнаружили в других популяциях Океании, у австралийских аборигенов, филиппинцев, затем у ряда популяций юга и юго-востока Азии.

15. Более детальный анализ показал, что эпизодов смешения с денисовцами было минимум два: предки современных папуасов и предки восточных азиатов независимо друг от друга скрещивались с разными денисовскими популяциями.

16. Интересно, что именно на границе 11 слоя (где нашли Денисова 3) культура среднего палеолита, которую обычно связывают с неандертальцами, переходит в культуру верхнего палеолита — кроманьонскую, причём этот переход достаточно плавный. Появляются изделия, характерные для Homo sapiens: ожерелья, подвески из ракушек, иглы. Среди находок — даже точёный и отполированный браслет из редкого камня — хлоритолита, принесённого сюда издалека. Конечно, это можно объяснить перемешиванием слоёв, но есть и другая версия — взаимное влияние культур денисовцев и сапиенсов.

17. В том самом 11-м слое в 2016 году обнаружена костяная игла с настоящим ушком, длиной 7 см, сделанная из птичьей кости. Если её датировка 50 тыс. лет, как утверждают авторы находки, то это одна из древнейших игл в мире. По мнению сибирских археологов, культура верхнего палеолита сформировалась на Алтае независимо от Западной Европы, то есть Алтай является одним из центров становления современного человека.

18. В 2010 году описан вариант гена EPAS 1, чрезвычайно распространённый у тибетцев (с частотой 92%) и связанный с адаптацией к жизни высоко в горах. Работа гена влияет на выработку эритроцитов и уровень гемоглобина в крови. Оказалось, что этот же вариант гена присутствовал у денисовцев и, вероятно, достался предкам тибетцев от них. Аналогичное предположение было сделано относительно вариантов двух генов TBX15/WARS2, связанных с адаптацией к холоду у инуитов.

19. В 2013 году генетикам удалось прочитать фрагменты митохондриальной ДНК гоминин из испанской пещеры Сима де лос Уэсос возрастом 430 тыс. лет. Неожиданно их мтДНК оказалась близка денисовской. Неожиданно потому, что по своему строению и географии люди из Сима де лос Уэсос очень походили на прямых предков неандертальцев. Расшифрованная чуть позже ядерная ДНКдействительно роднила «уэсцев» с неандертальцами. Генетики это несоответствие объясняют так: возможно, европейские предки неандертальцев (чьи останки найдены в Испании) были носителями «денисовской» мтДНК, которую затем вытеснил продвинутый вариант в результате метисации с некими ранними мигрантами из Африки.

20. В 2016 году генетики, проанализировав геномы меланезийцев, пришли к выводу, что часть примеси, которую до этого принимали за денисовскую, на самом деле относится к какому-то неизвестному ископаемому виду человека, похожему на денисовцев, но всё же отличающемуся от них. Правда, некоторые антропологи считают, что «нечто похожее на следы денисовцев» — это и есть «следы денисовцев». Ведь денисовцы известны только по нескольким находкам из одной-единственной пещеры на Алтае. Анализ даже этих находок показал, что денисовцы были генетически разнообразны и, вероятно, широко расселились по Евразии. Поэтому нет ничего удивительного, что с предками меланезийцев могла скрещиваться какая-то южная популяция денисовцев, отличавшаяся от древних обитателей Алтая.

P.S. Нравится такой формат? Поддержите выход новых статей любым донатом тут, на Пикабу:) И пишите в комментариях, о ком еще написать интересные факты ❤️

2000 лет назад у берегов нынешней Турции произошло кораблекрушение - настолько аккуратное, что даже посуда осталась на своих местах

Подводные археологи обнаружили следы удивительного древнего кораблекрушения близ турецкого города Адрасан в провинции Анталия. Местонахождение практически сразу получило название «Керамическое кораблекрушение» ー и вот почему. На глубине примерно 33-46 метров покоились останки, вероятно, грузового торгового судна, датируемого поздним эллинистическим либо же ранним римским временем (самое начало нашей эры). В ходе погружения археологи нашли сотни керамических сосудов ー тарелок, лотков, мисок и др. ー аккуратно сложенных один в другой.

Ещё более поразительно то, что в достаточно агрессивных морских условиях на посуде отлично сохранились узоры и рисунки. Достигнуто это было, очевидно, благодаря особому методу защиты груза: все керамические изделия были покрыты сырой глиной. Должно быть, перевозчики не хотели, чтобы посуда побилась в ходе путешествия и использовали для этого мягкую глину. Именно это позволило оригинальной расцветке хорошо сохраниться в течение многих столетий. Судя по всему, судно перевозило торговый груз керамики, но потерпело катастрофу вблизи берега. Побережье Анталии ー это хоть и курортный район, однако море и здесь бывает крайне неспокойным, а острые скалы и резкие перепады глубин уверенности тоже не добавляют.

Но, по всей видимости, данное кораблекрушение было достаточно “мягким”: корабль затонул, а груз остался практически неповреждённым, да ещё и сохранил положение, в котором был уложен в начале путешествия. Интересно, что других примеров подобного метода сохранения не найдено ни на одном другом подводном археологическом памятнике региона. А ведь подводная археология в Турции и не только сейчас очень активно развивается: археологи идентифицировали уже 400 древних кораблекрушений на южном побережье страны.

Систематические подводные исследования сейчас привели к тому, что в Кемере министерством культуры Турции создаётся целый музей средиземноморской подводной археологии. Именно его экспонатами и станут вновь открытые артефакты из «Керамического кораблекрушения».

Как понять электрокардиограмму

Электричество глубоко пронизывает жизнь человека. Порой даже сложно представить, насколько сильно мы зависим от этого удивительного физического явления. Само функционирование человеческого организма является следствием биоэлектрических процессов. Наш организм — своеобразная электростанция, которая всегда с тобой (возможно, вам в детстве доводилось играть с маломощными светодиодами, которые начинали светиться от соприкосновения с кожей?). Основные источники электрического тока в нашем организме — нервная система и мышечная ткань. Нервная система представляет собой сложную электрическую сеть, по которой ежесекундно передаются тысячи импульсов. Эти импульсы генерируются нейронами в ответ на внешние раздражители. Фактически, именно благодаря им мы способны ощущать и осознавать окружающий мир.

Чтобы прочитать этот текст, недостаточно просто осознавать себя — нужно открыть статью, двигать глазами, нажимать кнопки. Все эти действия возможны благодаря сокращению мышц, которое, в свою очередь, происходит под воздействием электрических импульсов.

Самый мощный генератор электричества в организме — наше сердце (прежде всего это большая мышца). Если работа сердца зависит от электрических импульсов, можно ли по их характеристикам судить о состоянии нашего главного "насоса"? Не только можно, но и активно практикуется уже более ста лет. В 1903 году голландский профессор Виллем Эйнтховен предложил метод регистрации электрических полей сердца и создал первый кардиограф.

Наверняка вам хотя бы раз доводилось проходить электрокардиографию (ЭКГ). Результат исследования называется электрокардиограммой. Во время процедуры на грудную клетку и конечности накладывают электроды, а затем с умным видом пытаемся расшифровать полученную запись.

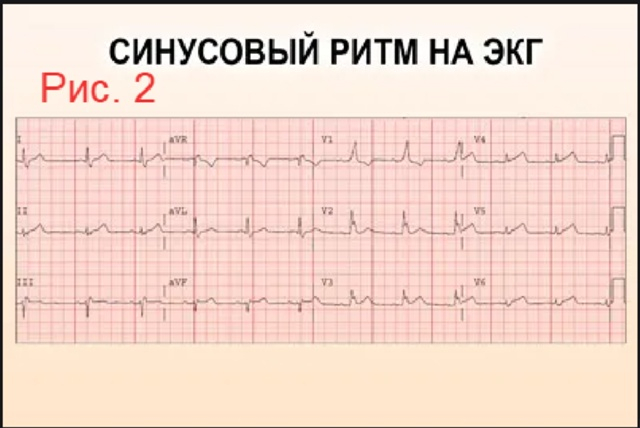

Для понимания кардиограммы необходимо разобраться в работе сердца. У здорового человека электрический импульс зарождается в синусовом узле (расположен в правом предсердии) и проходит через предсердия к атриовентрикулярному (АВ) узлу. На кардиограмме это отображается как зубец P (см. рис. 1). Синусовый узел — основной водитель ритма, поэтому нормальный ритм называется синусовым. PQ-интервал отражает время от возбуждения предсердий до начала возбуждения желудочков (включая проведение импульса через АВ-узел, пучок Гиса и его ножки). QRS-комплекс соответствует возбуждению желудочков, через 10-15 мс после которого происходит их сокращение (систола). После сокращения наступает фаза расслабления (диастола). В это время в желудочках происходит реполяризация (восстановление электрического потенциала), что отражается на кардиограмме. Мы видим сегмент ST. Процесс полного восстановления на кардиограмме отображается в виде зубца T. Особое внимание следует обратить на интервал QT, который отражает суммарное время возбуждения и восстановления желудочков.

Итак, мы рассмотрели описание нормальной кардиограммы. Давайте ещё раз посмотрим на ЭКГ здорового человека (рис. 2), а затем перейдём к анализу патологических состояний.

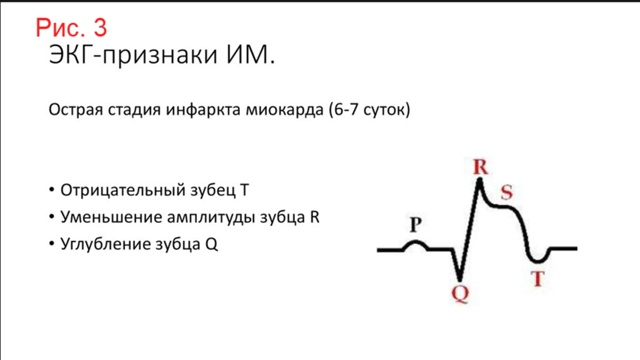

Начнем с наиболее известного состояния — инфаркта миокарда. Это состояние возникает при нарушении кровотока в сердечной мышце из-за образования тромба в коронарных сосудах. Посмотрим на рис. 3 и сравним с предыдущей ЭКГ.

Сразу обращает на себя внимание резкий подъем сегмента ST, который приобретает характерную дугообразную форму ("выгнутую кошачью спинку"). Это связано с нарушением процессов возбуждения и восстановления мышечной ткани. Вокруг зоны инфаркта формируется так называемый "ток повреждения", искажающий базовую линию ЭКГ. Также заметны патологические изменения зубцов Q и T. Одним из частых нарушений являются аритмии — отклонения от нормального сердечного ритма. Они могут развиваться как осложнение инфаркта миокарда, так и на фоне других сердечных патологий.

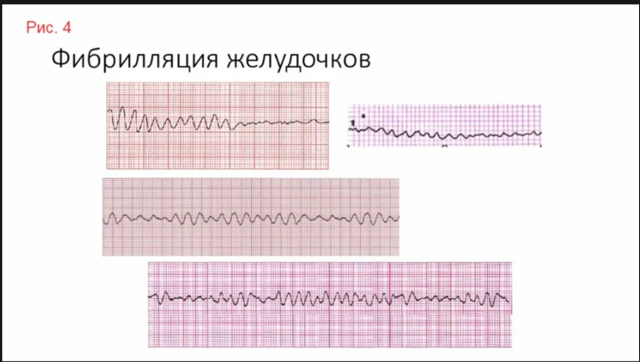

Фибрилляция желудочков (рис. 4) — крайне опасное состояние, часто возникающее при инфаркте. Оно характеризуется хаотичной нескоординированной электрической активностью — желудочки фактически "дрожат", переставая эффективно перекачивать кровь в большой круг кровообращения (пульс при этом не определяется). На ЭКГ отсутствуют чёткие комплексы QRS, зубцы P и T, вместо них регистрируются нерегулярные волны различной амплитуды и формы.

При фибрилляции желудочков необходимо немедленно начать сердечно-легочную реанимацию (СЛР) и использовать дефибриллятор для восстановления нормального ритма. Важно помнить: дефибриллятор эффективен только при фибрилляции, при полной остановке сердца он бесполезен.

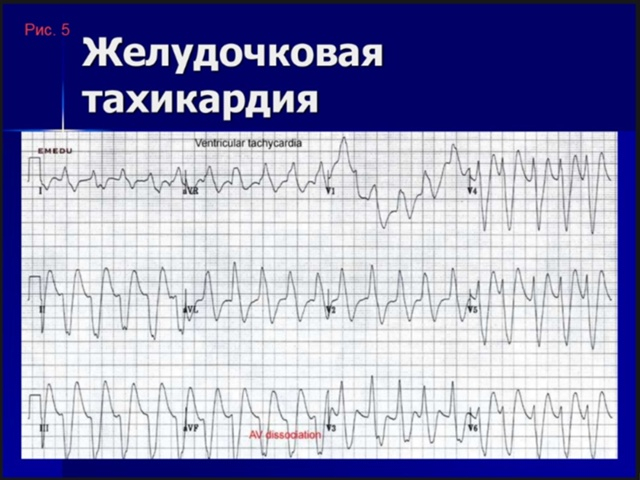

Желудочковая тахикардия (рис. 5) - состояние близкое к фибрилляции, но работа желудочков более скоординированная, поэтому они могут сокращаться. Частота сокращений может достигать 100-250 уд/мин. Пульс возможен, но сердечный выброс снижен. На кардиограмме заметна схожесть желудочковой тахикардий и фибрилляции, но можно рассмотреть широкие и одинаковые комплексы QRS, а также регулярный ритм. У некоторых людей могут наблюдаться пароксизмы желудочковой тахикардии(кратковременные приступы), которые возникают на фоне хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы. Длительность такого пароксизма может составлять несколько секунд, но может длиться и дольше, в таком случае необходимо медицинское вмешательство, без которого тахикардия зачастую осложняется фибрилляцией.

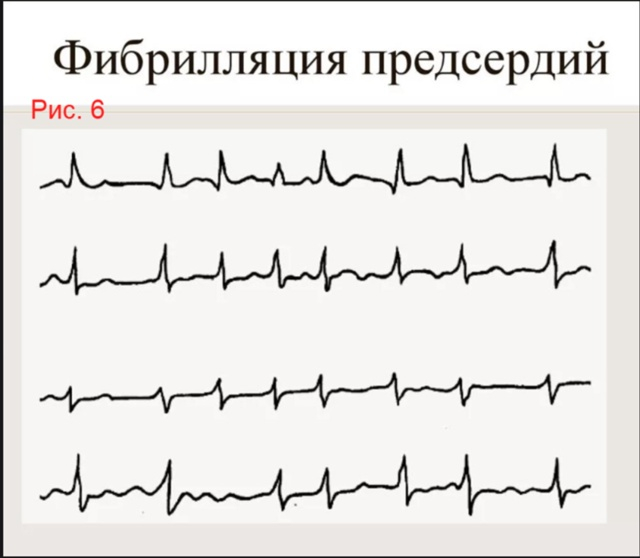

Так, с желудочками разобрались, настало время поговорить о предсердиях. Фибрилляция предсердий возникает из-за активация множества очагов возбуждения. Предсердия “дрожат”. Частота такой дрожи составляет 350–600 имп/мин.Что на кардиограмме?. Смотрим (рис. 6).Там нерегулярные R-R интервалы (самая характерная черта) и отсутствие P-зубцов.

Трепетание предсердий (рис. 7) - это патологическое состояние, при котором предсердия сокращаются с частотой 250–350 уд./мин. Возникает это из-за того, что электрический импульс начинает циркулировать по кругу в самом предсердий, но желудочки отвечают реже из-за блокады проведения в АВ-узле. На ЭКГ характерные "пилообразные" F-зубцы.

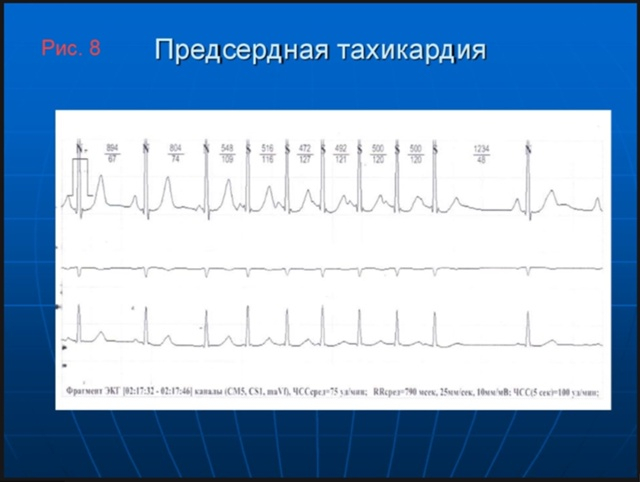

У предсердий может развиваться ещё одна интересная патология - предсердная тахикардия (рис. 8). Возникает из-за появления одного очагового участка возбуждения или замкнутого круга в небольшом участке миокарда. Ритм регулярный, частота предсердий обычно 100–250 уд/мин. На ЭКГ зубец P перед каждым QRS, но отличается по форме от синусового. PR-интервал может быть нормальным или удлиненным.

Описанные выше патологии возникают из-за различных хронических заболеваний сердечно-сосудистой системы и других органов (гипертония, тиреотоксикоз, возрастные изменения, хронический алкоголизм и другие). Для оказания медицинской помощи применяют кардиоверсию (это медицинская процедура, при которой с помощью контролируемого электрического разряда восстанавливают нормальный синусовый ритм сердца. Разряд подается в нужный момент сердечного цикла на зубец R) и антиаритмические средства, пытаются воздействовать на причину.

Тема электрографического исследования сердца очень обширная и глубокая. Помимо описанных выше патологий существует ещё большой ряд состояний, которые помогает диагностировать ЭКГ. Например, нарушения проводимости (блокады), электролитные нарушения, гипертрофии отделов сердца, врожденные и приобретенные синдромы и т.д. Вообще, информации хватит на целый цикл статей.

В наше время электрокардиографию применяют повсеместно, особенно в структуре скорой медицинской помощи. Любой дискомфорт в области грудной клетки (и не только: при болях в области живота стоит записать ЭКГ - абдоминальная форма инфаркта миокарда, когда страдает сердце, но болит живот) должен стать причиной для записи ЭКГ, также как и при прохождении очередной медкомиссии с профилактической целью.

Я постарался описать наиболее опасные состояния более-менее понятно для обычного обывателя, может, получилось немного сумбурно, за это извиняюсь. Хотя даже качественно записанная ЭКГ может порой выглядеть как этот текст: вроде бы что-то понятно, но вопросов остается много, даже у людей, которые занимаются расшифровкой ЭКГ не первый год. Индивидуальные особенности каждого из нас играют большую роль.

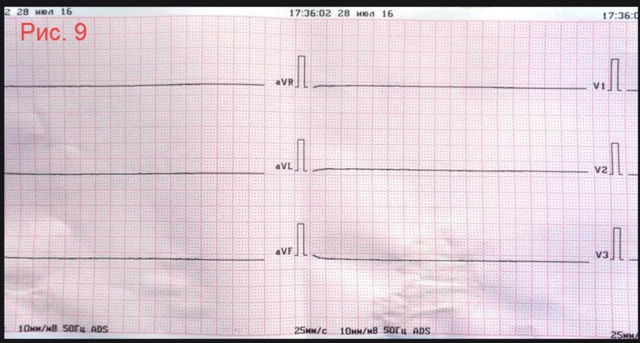

А теперь помогите мне разобраться, что на этой кардиограмме (рис. 9). Что будем делать? Дефибриллятор тащить?

P.S.: Для исследования электрической активности головного мозга используют электроэнцефалография (ЭЭГ).

Автор - Павел Демидович

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые посты!

Разгадана очередная загадка тёмной материи: она послушно следует за видимыми галактиками!

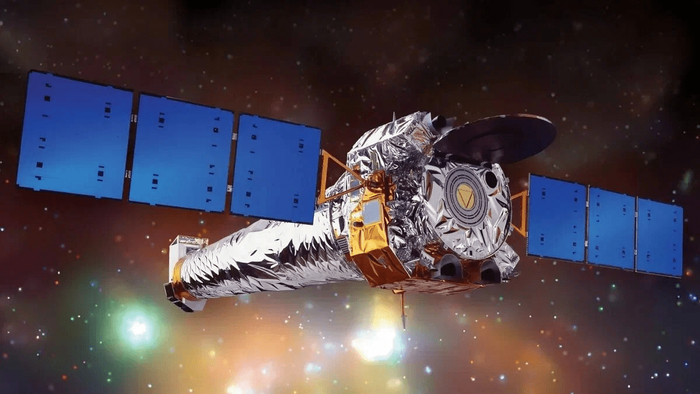

Космический телескоп «Джеймс Уэбб» в сочетании с рентгеновской обсерваторией «Чандра» предоставил детальные изображения скопления Пуля — результата столкновения двух гигантских скоплений галактик. На снимках видны звёзды, галактики и искажённые фоновые объекты, а также розовые области горячего газа и синие зоны тёмной материи.

«Уэбб» позволил учёным создать самую точную карту массы скопления, включая невидимую тёмную материю. Гравитационное линзирование (искажение света далёких галактик) помогло определить распределение массы. Исследователи подтвердили, что внутрикластерный свет звёзд коррелирует с тёмной материей.

Данные показали, что тёмная материя не сталкивается и не отстаёт от видимого вещества, что исключает её сильное самовзаимодействие. Это согласуется с текущими теориями, согласно которым тёмная материя почти не взаимодействует сама с собой.

Асимметричная форма скопления указывает на несколько этапов слияния. Вероятно, левое скопление пережило два столкновения: сначала небольшое, затем мощное, что привело к перемешиванию вещества.

Текущие данные охватывают лишь часть скопления. Полную картину дадут будущие наблюдения «Уэбба» и телескопа «Нэнси Грейс Роман», который запустят в 2027 году. Это поможет точнее смоделировать столкновение и изучить тёмную материю.

Скопление Пуля находится в 3,8 млрд световых лет от Земли в созвездии Киля.

Автор: Осипов Илья Александрович, лектор «Смоленского Планетария» имени Ю. А. Гагарина. (2022-2024)

Спасибо за внимание!

«Что это за непонятный фрукт? Потыкаем палочкой, мало ли... Нет, явно невкусное»

В начале этого года ученые решили просмотреть кадры с камеры-ловушки, установленной в Национальном парке Габона на плато Батеке. Вместо леопардов, сервалов и других диких кошек, защитой которых они занимаются, зоологов ждал радостный сюрприз: любопытная самка шимпанзе, исследующая камеру с помощи палки.

Хотя шимпанзе используют инструменты, особенно для сбора пищи, такое поведение редко попадает на камеру, а в этом регионе это произошло впервые. Человекообразные здесь нечасто контактируют с человеком.

Журнал Кот Шрёдингера пишет: «Исследование всестороннее — даже понюхала и попробовала на вкус тот конец палки, которым шерудила в камере. Интересно еще, каким захватом она эту палку держит, причем в левой руке».

Ученые ПНИПУ и ПГМУ выяснили, в каких случаях асимметрия в репродуктивной женской системе не опасна

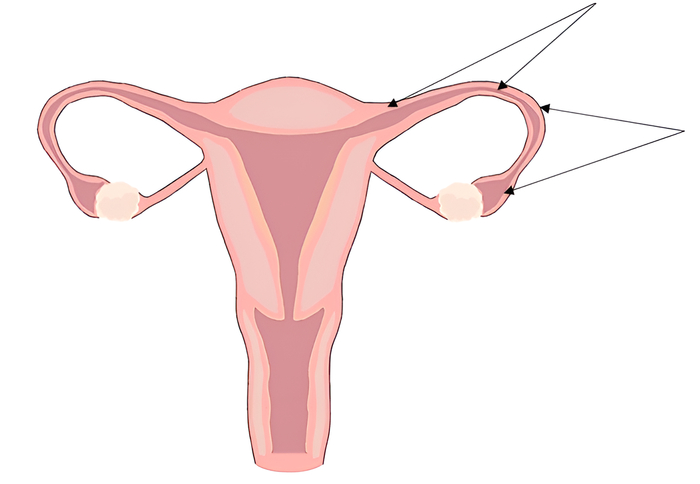

Схематичное изображение репродуктивной системы женщины, стрелками обозначены места забора секционного материала для гистологического исследования

Репродуктивная система женщины отвечает за множество процессов в организме, в том числе за вынашивание и рождение ребенка, гормональный баланс, общее здоровье и эмоциональное состояние. Сбои и нарушения в системе могут приводить к серьезным последствиям, таким как хронические воспаления, эндокринные заболевания, образование кист и опухолей, расстройства щитовидной железы, бесплодие и другие. Самым важным является своевременное обнаружение проблемы и постановка верного диагноза. Один из наиболее частых признаков для беспокойства – изменение размеров органов малого таза. Например, увеличение правого яичника. Такая асимметрия характерна при ряде заболеваний, но также может быть индивидуальной особенностью организма. Чтобы избежать ошибок при постановке диагнозов, важно понимать, в чем причина такой асимметрии, когда она является вариантом нормы, а когда нет. Эксперты Пермского Политеха и ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера выяснили, существуют ли анатомические различия между правым и левым яичниками и маточными трубами у здоровых женщин. Результаты помогут врачам точнее интерпретировать результаты УЗИ и других исследований.

Статья опубликована в «Казанском медицинском журнале», 2025.

При осмотре репродуктивной системы женщины важно точно разграничивать норму и патологию, чтобы минимизировать вероятность ошибки в медицинском заключении. Иначе могут быть серьезные последствия, например, когда кисту или раннюю стадию рака не замечают и принимают за вариант нормы, или наоборот, небольшое изменение в размере яичников принимают за опухоль. Поэтому наличие асимметрии в маточных придатках – это параметр, о котором специалист должен знать и учитывать при постановке диагноза.

Ученые ПНИПУ и ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера провели исследование различных отделов яичников и маточных труб у рожавших женщин и выявили особенности их асимметрии.

С помощью УЗИ эксперты выполнили морфометрию правых и левых яичников – измерили длину, ширину, переднезадний размер и объем яичника. В обследовании участвовали женщины в возрасте от 30 до 55 лет без патологий органов репродуктивной системы, с нормальным размером таза и не более чем двумя беременностями в анамнезе.

Также ученые провели исследования маточных труб на секционном материале - тканях умерших женщин аналогичного возраста и с аналогичным анамнезом. Эксперты провели забор фрагментов в местах маточной ткани, перешейка, ампулы и воронки, измерили толщину слизистой и мышечной оболочек.

– Результаты показали, что в среднем исследуемые параметры правого яичника на 1,5% больше, чем левого. Правая маточная труба также крупнее, в среднем на 0,6%, слизистая оболочка ее маточной части толще на 1,8%, а мышечная оболочка воронки – на 0,7%. Статистически эта разница незначительна и не является критичной, но выявленную асимметрию необходимо учитывать при диагностике, чтобы не перепутать нормальное состояние органов с патологией или наоборот, – рассказывает Владислав Никитин, кандидат физико-математических наук, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ.

Так, зная норму в разнице между правым и левым органом, специалист своевременно сможет диагностировать заболевание на ранней стадии. Например, если правый яичник увеличен более чем на 1,5%, это показатель для поиска причины возможной патологии.

Откуда же возникает асимметричность тела человека? Эксперты отмечают, что в случае репродуктивной системы женщины лево-правая асимметрия генетически обусловлена. То есть подобные различия между сторонами тела (органами и конечностями) заложены в наших генах и передаются по наследству.

– Асимметрия оказывает ключевое влияние на топографо-анатомическую локализацию той или иной патологии органов репродуктивной системы. В дальнейшем необходим исключительно системный подход к изучению асимметрии, в котором объединены морфологические, генетические и молекулярно-клеточные исследования в комплексе с прижизненными методами диагностики для более точного понимания нормального функционирования репродуктивной системы женщины, – поясняет Анатолий Баландин, доктор медицинских наук, доцент кафедры «Нормальной, топографической и клинической анатомии, оперативной хирургии» ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера.

Таким образом, ученые ПНИПУ и ПГМУ им. академика Е.А. Вагнера выявили новые особенности анатомических различий органов репродуктивной женской системы. Результаты будут полезны специалистам фундаментальных дисциплин, врачам-клиницистам в диагностической практике, патологоанатомам и судебно-медицинским экспертам.

Ученые из ЮАР и Пермского Политеха провели исследования по изучению механических свойств миокарда

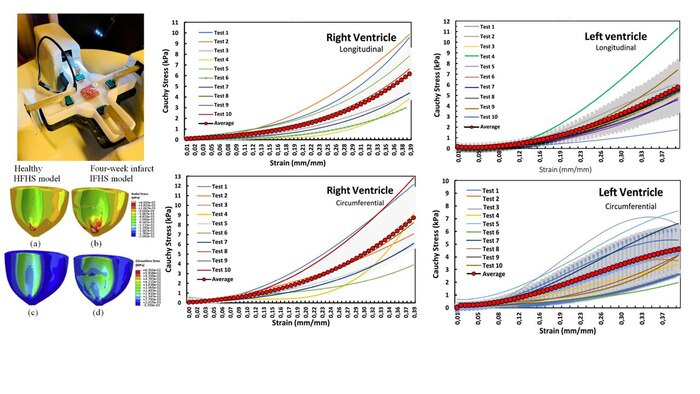

Экспериментальная установка для двухосевого механического тестирования сердца овцы. Кривые напряжения-деформации для миокарда желудочков.

При инфаркте миокарда из-за остро возникшей недостаточности кровотока, при которой нарушается доставка кислорода к сердцу, наблюдается некроз сердечной мышцы. Для исследования возникновения и развития данной патологии в будущем могут применяться сложные численные алгоритмы и модели, в основе которых должны быть учтены механические свойства мягких тканей сердца. Ученые из Южной Африки совместно с коллегами из Пермского Политеха провели комплексное исследование механических свойств разных отделов сердца и оценили их деформационные свойства при различных видах нагружения. Результаты продемонстрировали различие в механических свойствах тканей миокарда левого и правого желудочков и межжелудочковой перегородки, а также влияние структуры (ориентация волокон) данных участков на их отклик при растяжении в продольном и окружном направлениях.

Статья опубликована в высокорейтинговом журнале «Frontiers in Bioengineering and Biotechnology», 2025. Исследование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Пермского края в рамках реализации конкурса международных исследовательских групп.

Работа сердца зависит от сложного взаимодействия и сократительной способности разных отделов: двух предсердий, двух желудочков, и сердечных стенок между ними. Для исследования деформационных свойств мягких тканей сердца часто используют образцы, взятые у овец или крупного рогатого скота из-за их анатомического и биомеханического сходства с тканями человека. Однако в основном исследователями проводятся лишь одноосные испытания, то есть ученые рассматривают биомеханическое поведение тканей под нагрузкой лишь в одном направлении, в то время как в реальных физиологических условиях сердце деформируется более сложным образом.

Ученые Южной Африки совместно с коллегами из Пермского Политеха провели комплексные экспериментальные исследования механического поведения миокарда левого и правого желудочков, играющего важную роль при сокращении сердца, а также перегородки между ними с помощью двухосных испытаний на растяжение. Исследование помогло оценить значения характеристик жесткости/податливости мягких тканей при растяжении в двух направлениях.

Для экспериментов исследователи отобрали десять сердец овец. Сначала их помещали в раствор хлорида натрия, нагретый до температуры 37°С, и вырезали квадратные образцы размером 18 × 18 мм из левого и правого желудочков и межжелудочковой перегородки. Во время испытания каждый образец подвергали растяжению в продольном и окружном направлениях до деформации на 40%, имитируя естественные нагрузки во время работы сердца. Таким образом, удалось измерить жесткость тканей, их способность к деформации и выявить зависимость их механических свойств от направления нагрузки.

– Мы выявили значительные различия в биомеханическом отклике образцов в продольном и окружном направлениях. Самые высокие значения модуля Юнга (физическая величина, характеризующая способность материала сопротивляться нагрузке) в исследуемых направлениях были получены для образцов ткани миокарда левого желудочка, что показывает его способность выдерживать бóльшую нагрузку. С другой стороны, миокард правого желудочка была выявлена бóльшая накопленная энергия деформации. У тканей межжелудочковой перегородки наблюдались промежуточные свойства – меньшая жесткость и более низкая накопленная энергия деформации в сравнении с показателями левого и правого желудочков. Это связано со структурными особенностями строения (в частности, влияние ориентации коллагеновых волокон) данных элементов сердца. Работа по исследованию механических свойств имеет решающее значение для разработки цифровых двойников сердца, – рассказывает Алексей Кучумов, заведующий лабораторией биожидкостей ПНИПУ, доктор физико-математических наук.

Комплексное исследование ученых Пермского политеха и Южной Африки открывает новые возможности в изучении сердечно-сосудистых заболеваний и разработке новых цифровых двойников для краткосрочного и долгосрочного прогнозирования методов их лечения.