Д.С. Чернавский в книге «Синергетика и информация: Динамическая теория информации» (урезанная версия, содержащая 1,2 и 7 гл., здесь: http://www.serg-dobrinin.narod.ru/filosofy/d_s_chernavskiy/i...) также рассматривает разные определения информации. Он исходит из фундаментальности роли информации в процессах самоорганизации, изучаемых синергетикой/теорией динамических систем. Это также приводит к атрибутивности информации, что позволяет говорить о её физическом смысле. Чернавский пишет, что современную науку всё чаще интересует неустойчивость. Классические науки изучали устойчивые процессы, идущие в стационарных средах. Понятия информации не требуется, пока всё полностью определяется начальными и граничными условиями. Сколько не повторяй такой процесс, ничего нового не произойдёт. Но неустойчивые, динамические процессы повторять нельзя. Они принципиально непредсказуемы, в них возникает информация.

Н. Винер – Г. Кастлер – Д.С. Чернавский

Ответ на вопрос о физическом смысле информации, данный в 1964 г. Г. Кастлером (на основе идеи Н. Вынера), может показаться неожиданным: «Информация есть случайный и запомненный выбор одного варианта из нескольких возможных и равноправных». Применив эту формулировку к самой себе, замечаем, что она информации не содержит, ведь ни одного случайного слова в ней нет. Винер имел в виду получателей, для которых сообщение информативно, лишь если они не знают его содержания заранее, и оно случайно ДЛЯ НИХ. Но формулировка Кастлера позволяет взглянуть шире: информация вообще без участия случая является тавтологией, повторением или следствием из уже существующей. Совмещая идею Кастлера с традиционным пониманием, Чернавский включил в определение информации две составляющие: генерацию новой и рецепцию, получение из тех или иных источников старой.

Однако, если определение Кастлера онтологично – генерация информации не зависит от сознания, выбор может быть и механическим, то рецепция – это акт познания. А философы не зря предостерегают от смешивания онтологии с гносеологией. Предложенное деление информации на две категории приводит Чернавского к следующему рассуждению:

«Принято думать, что, изучая природу, мы рецептируем безусловную, вполне объективную информацию. Это действительно так, если речь идёт об экспериментальных качественных результатах… Научное творчество в области естественных наук содержит два необходимых элемента: рецепцию безусловной информации от природы и генерацию условной (теоретической) информации».

Разумеется, учёный должен найти оригинальный подход к проблеме, выбрать (относительно случайно) метод изучения, масштаб рассмотрения и т.п. Но случайный результат научной работы, хотя бы и теоретической, не имеет никакой ценности. Ведь столь же случайно можно прийти и к другому выводу. Более того, случайными не являются знания о мире, полученные из любого, хотя бы и обыденного опыта – они либо верны (т.е. не случайны), либо бесполезны, а то и опасны.

Чернавский в приведённой выше цитате "проговаривается", упоминая об условной и безусловной информации. Эти понятия связаны с источником, а не с получателем сведений, и потому лучше, чем рецепция, дополняют "случайный выбор" Кастлера.

Безусловное основано на фундаментальных законах мироздания, а условное зависит от частных условий, которые сами по себе случайны. В то же время условная информация чаще всего имеет и фундаментальную составляющую – ведь на любое материальное тело действует гравитация, а вещество состоит из атомов и молекул, "склеенных" сильным и электромагнитным взаимодействиями. Фундаментальные силы пронизывают всю нашу жизнь и вместе с законами логики математики ограничивают вариативность всех физических процессов и логических выводов. Чисто безусловную и чисто случайную информацию можно рассматривать как предельные случаи условной – бо’льшая часть информации лежит между этими полюсами. Случайная составляющая придаёт условной информации новизну, а безусловная ограничивает её вариации.

Информация может быть сгенерирована или получена, но далее, говорит Кастлер, выбор должен быть "запомнен" (сохранён). Чернавский дополняет: но может быть и забыт. Запоминается лишь небольшая часть информации. Всё, что не фиксируется, Чернавский называет микроинформацией». В квантовой теории информации предполагается, что каждая элементарная частица несёт в себе информацию (сошлюсь на книгу С. Ллойда «Программируя Вселенную. Квантовый компьютер и будущее науки», М.: Альпина нонфикшн, 2013. https://readli.net/programmiruya-vselennuyu-kvantovyiy-kompy... ). Но Чернавский пишет:

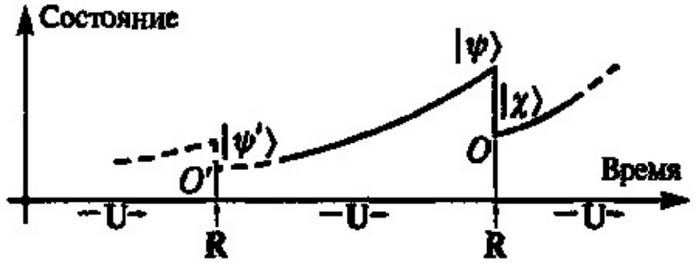

«На физическом языке "запомнить", то есть зафиксировать информацию, означает привести систему в определённое устойчивое состояние. Ясно, что таких состояний должно быть не меньше двух».

Отсюда делается вывод, что элементарные частицы и атомы, не имея таких пар состояний, запоминать не могут, это способность более сложных систем. Однако любой более или менее устойчивый объект, имеет (запоминаемое) состояние "бытия" и ещё более устойчивое состояние "небытия". Уже электрон может быть в свободном или связанном в атоме состоянии. Другая, более сложная система может запомнить о микрочастице больше информации – но разве важно, где произошло запоминание? Это характерно и для макрообъектов. Ребёнок до двух-трёх лет не запоминает почти никаких событий своей жизни сверх того, что нужно ему сейчас. Родители помнят о нём гораздо больше, чем он сам.

Поэтому термин "микроинформация", подразумевающий нефиксируемый выбор в микромире, логичнее заменить более общим – "потенциальная информация". Количество потенциальной информации системы соотносится с её энтропией, мерой неопределённости.

Запомненное пополняет тезаурус (систему знаний), а забытое остаётся потенциальной, не состоявшейся информацией. В общем смысле сохранение информации отражается на структуре системы (элементах и/или связях между ними) и идущем в ней процессе, исправляет или изменяет их и, возможно, приводит к усложнению.

Разумеется, подавляющая часть информации имеет поверхностный характер. Внешнее явлено всегда и всем, сущностное – рпедко и избранным. Но структура ДНК, скрытая от посторонних и ещё недавно недоступная даже для учёных, регулярно копируется в клетках специальными молекулами РНК. Каждая структура имеет информационную причину, никакое усложнение материи невозможно без информации. Именно информация, при наличии энергии, позволяет сложным системам сохранять неравновесность. Хотя информация – это не сама структура, она её причина и следствие, она порождает и отражает структуру систем, материи вообще.

Сохранённая информация может рецептироваться, многократно копируясь и отражаясь разными системами и процессами как низших, так и высших уровней строения материи. Например, воздействие тепла на пищу (вносящее в неё информацию теплового потока) отражается как на её молекулярном составе, так и на потребительских свойствах.

Кастлер указывает ещё, что выбирать надо «из нескольких возможных и равноправных». О невозможных, понятно, речи нет, но равноправие – вопрос вероятности, которая в принципе может быть и различной, не может только равняться 1.

Ценность информации. Цели произвольной системы

Мы обсуждали, как информация возникает и запоминается. Но нужна ли она системе? Ценность информации субъективна, зависит от получателя, точнее, от его а) цели и б) тезауруса. Чернавский, акцентируя внимание на разумных системах, указывает: ценно то, что понятно и интересно. Он заимствует у Ю. Шрейдера пример: учебник по высшей математике ценен для студента, изучающего этот предмет, но не имеет ценности ни для дошкольника (которому не понятен), ни для профессора (которому не интересен, он и так всё знает). Чернавский дополняет пример: учёный, говорит он, знает учебник, но имеет цель изучить вопрос, отсутствующий в нём и ищет ответ, привлекая множество рецепций из книг и разговоров с коллегами. В итоге он генерирует что-то новое (как отмечалось выше, случайное лишь отчасти).

Чтобы распространить понятие ценной информации за пределы разумных субъектов, надо выяснить, о каких целях можно говорить в общем случае. Системы часто возникают и нередко тут же распадаются (как и информация, которая также может фиксироваться или тут же забываться). Простые, не живые системы (атом, планета, кристалл, атмосферный вихрь и т.п.) не влияют даже на самосохранение, их удерживают соответствующие силы. Насколько эти силы устойчивы, столько будет существовать система.

Более сложные системы, называемые "автономными агентами", сами обеспечивают своё существование и сохраняются достаточно долго, если делают это успешно. Поэтому самосохранение должно быть для них основной целью. Однако при объединении под эгидой надсистем (популяции, вида, государства) необходимо поддерживать их существование, обеспечивая тем самым своё сохранение или возрождение в потомках. Птица, защищая птенцов, нападает на хищника, инстинктивно заботясь о сохранении вида, что важнее самосохранения.

Чернавский, рассмотрев проблему целеполагания на моделях систем различных типов, выдвигает принцип сохранения своей информации, который «соответствует не только желанию выжить, но и стремлению к познанию и творчеству». Названные цели можно рассматривать как диалектическую триаду. Действительно, обеспечение сохранности надсистемы, вообще говоря, требует отрицания самосохранения. Высшей же ценностью обладает своя информация, содержащаяся в структуре системы. В ней происходит синтез личной и родовой. В рассмотренных Чернавским моделях "своя информация" постоянна и не зависит от состояния среды. Но среда изменчива, поэтому системы иногда вынуждены забывать высшую часть "своей информации", возвращаясь к примитивному самосохранению или сохранению надсистемы (что не всегда различимо).

Нередко в отношении человека говорят, что высшей целью его существования якобы является получение удовольствия. Биологи давно и жёстко опровергли это заблуждение, отыскав в мозгу высших животных специальный центр удовольствия. При внедрении в мозг мыши электрода, стимулирующего этот центр, животное ведёт себя, как наркоман, нажимая "кнопку удовольствия" до полного истощения (хотя еда и питьё находятся рядом), и умирает возле кнопки. Вероятно, этот центр появился у высокоразвитых животных для принуждения к трудоёмкому размножению. Ослабление инстинктов компенсировано удовольствием от этого процесса. Но человек нашёл массу "контрабандных" способов воздействовать на центр удовольствия и часто "делает себе приятно" в ущерб своему здоровью и общественному благу.

Запоминаться может и непонятная, неинтересная или вредная для системы информация (обладающая субъективно нулевой или отрицательной ценностью). Наиболее развитые биологические и разумные системы в принципе могут такую информацию отбраковывать. Но для этого надо быстро и точно её оценить. Чем богаче тезаурус, т.е. чем больше информации уже есть в системе, тем легче и вернее должна определяться ценность новой. Но с развитием систем растёт и свобода выбора. Рецепция всё чаще сменяется генерацией информации, что увеличивает случайность поведения и вероятность ошибок. Поэтому мы в ценностных вопросах ошибаемся чаще, чем наши предки, подчинявшиеся выработанным веками канонам патриархата, а те – чаще животных, следующих инстинктам, формировавшимся тысячи и миллионы лет.

Непротиворечивое встраивание в тезаурус информации обогащает его. Делая зарядку и решая учебные задачи, мы наполняем наши мышцы и нейроны потенциальной информацией, которая по мере запоминания переходит в актуальный опыт, готовый при необходимости к реализации в соответствующем действии. Ошибочное же запоминание информации, нарушающей логику тезауруса (окисление металла, неудачные мутации, пристрастие к наркотикам, распространение нацистских идей и т.п.) часто приводит к гибели систем. В богатых тезаурусах, например, геноме или сознании человека, есть множество противоречивых фрагментов, но это возможно лишь постольку, поскольку их влияние невелико. Вероятно, они могут активизироваться в критических обстоятельствах, когда следование основной, выстраданной логике станет невозможным. Но в грубом приближении можно считать, что (выжившие) системы запоминают только ценную, непротиворечивую информацию.

Энергия – (материя) - информация

Энергию и информацию можно рассматривать, как крайние формы существования материи. Свободная энергия в своей предельной, чисто тепловой форме – это материя без структуры, а информация – это отражение, копия (искажаемая случайностью) структуры материи либо следствие некоторого её преобразования. "Отлучённая" от ("снятая" с) материального объекта структура, которую мы получаем, как информацию, вполне материальна, хотя и не связана жёстким образом с оригиналом. Она активна в том смысле, что, попадая в согласующуюся с ней систему, может способствовать преобразованию её структуры.

Информация настолько не похожа на другие формы материи – вещество и энергию, что её часто не считают материальной. Да, она обладает особыми свойствами (сохраняется при многократном копировании, может перемещаться со скоростью света, легко преобразовывается или деформируется и т.д.). Но она материальна, поскольку связана либо с веществом носителя (ДНК, сооружений, бумаги и т.п.), либо с потоком энергии (в том числе в мозгу циркулирует или сохраняется в возбуждениях нейронов). О материальности говорит, впрочем, и ограничение скорости передачи скоростью света – это необычно быстро для вещества, но не для энергии. При этом информация, даже деформированная, всегда в некоторой мере (а в идеале достаточно точно) отражает свойства материи и способна служить лекалом для построения новых материальных объектов.

Ещё раз: материальность информации означает не реальное существование контента – например, примысленных кем-то монстров, но необходимость затрат энергии на возникновение и поддержание (в социуме, артефактах, нейронах мозга) любых, хотя бы и абсурдных, сведений. О тесной связи информации с материей говорит наличие в любом кошмаре черт, подобных чему-то реальному. Но абсурд возникает лишь у людей, пресыщенных информацией. Вообще говоря, системы стремятся (должны стремиться) к точности отражения ради возможности использования информации.

Оторвав информацию от материи, невозможно объяснить её воздействие на всё, нас окружающее и на нас самих.

Итак, с физической точки зрения информацию можно определить, как (возможно, произвольно искажённое) отражение структуры материи, сохранённое иной системой (процессом). Сохранённая информация способна стать причиной и планом создания, восстановления или усложнения структуры принявшей её материи. Информация, как правило, условна, сохраняя как придающую ей новизну случайность, так и связывающую с реальностью фундаментальность.

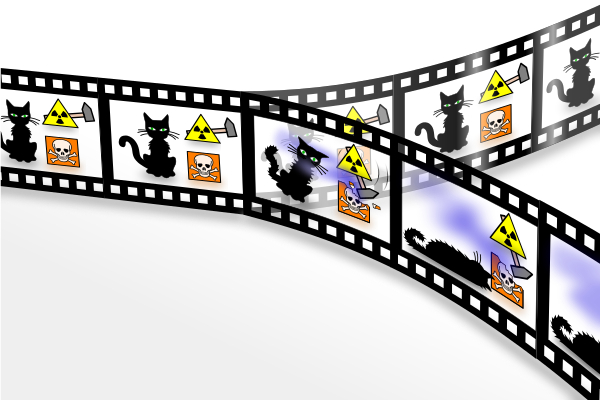

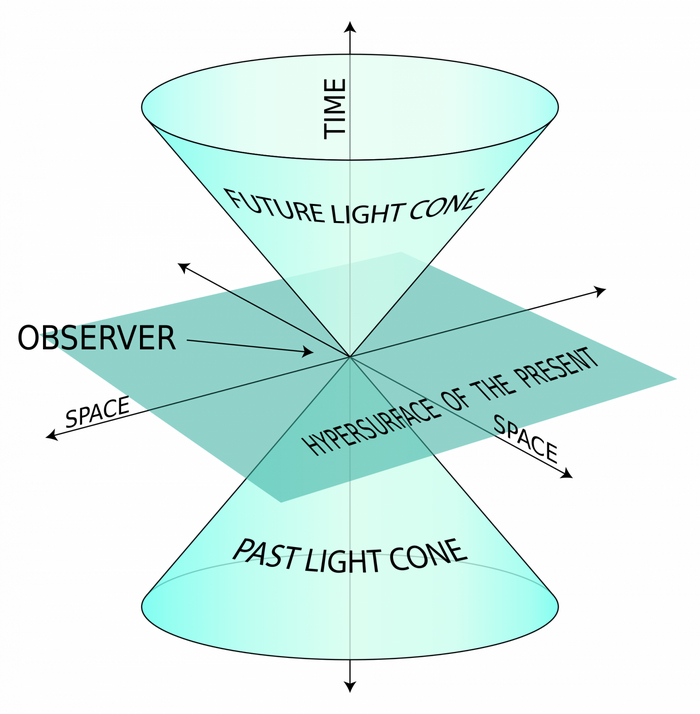

Основным средством познания является рецепция. Изучая мир по книгам и заповедям или через наблюдения и эксперименты, мы обогащаем свой тезаурус существующей, но неизвестной ранее нам (а иногда и другим) информацией. Но эволюция невозможна без новой, случайной информации, лишь она может изменить мир. В наиболее чистом виде случайная информация зарождается на квантовом уровне. Изначально её можно назвать потенциальной, ведь действительна только сохранённая информация, а в микромире шансов для этого ничтожно мало. Но и то, что фиксируется, далее многократно передаётся от системы системе, неоднократно преобразуясь и каждый раз фильтруясь. Высших уровней строения материи случайная информация достигает в убывающем количестве. При этом под действием законов, определяющих фильтрацию и преобразования, она приобретает фундаментальность и становится условной. Например, в ходе ядерных реакций на Солнце выделяется большое количество энергии, случайным образом циркулирующей внутри звезды. Информацию о потоках циркуляции можно назвать потенциальной; в основном она "забывается" внутри Солнца. Но некоторая часть энергии этих потоков из-за колоссальной разности давления внутри и в окрестности Солнца, преодолевает гравитацию и образует направленный поток, часть которого приносит на Землю энергию, обеспечивающую всю упорядоченность живой природы. Можно сказать, что он несёт совершенно фундаментальную, очищенную от случайностей информацию.

Для каждой следующей системы информация потенциальна, и снова может быть забыта или запомнена. Подход Винера (информация случайна, поскольку получатель ничего о ней не знает) справедлив, пока закономерной составляющей можно пренебречь. Но, знание законов фильтрации априори ограничивает разнообразие (случайность) информации, уменьшает её энтропию. Например, знания физиологии облегчает врачу постановку диагноза.

Можно выделить три основные формы взаимодействия систем с поступающей в них информацией. Информационный шум, попадая в систему, лишь вносит дополнительное разнообразие, повышает энтропию. Сложные (живые) системы могут выделять из него полезную информацию, например, помогающую отыскивать пищу. Но главным, хотя и редко реализующимся, итогом использования информации становится усложнение. Оно возможно на любом уровне, но чаще происходит в живых системах, и ещё чаще – в разумных, способных придть ему системность (школы, книги, интернет).

Поскольку системы не могут принимать (запоминать) информацию, не согласованную с их свойствами, а иногда и блокируют то, что противоречит их тезаурусу, запоминание субъективно. Поэтому фиксация информации придаёт ей новые случайные черты, зависящие уже не от квантовых событий, а от свойств систем сколь угодно высокого уровня.

Накопление информации, усложнение не нарушает закона роста энтропии, хотя и приводит к увеличению масштаба и энергонасыщенности систем, поддерживающих гомеостазис, т.е. предотвращающих или замедляющих рост энтропии. Ведь замедлить рост энтропии можно не только выбрасывая её из системы, но и увеличивая КПД использования энергии, что и происходит в сложных системах.