Лига искусствоведов

Карлос Паэс Виларо: уругвайский маг цвета и света

Он был человеком-праздником, одержимым солнцем, океаном и ритмом африканских барабанов. Карлос Паэс Виларо (1923–2014) — один из самых ярких художников Латинской Америки XX века, чьи работы взрываются красками, как карнавал в Монтевидео.

«Я рисую, как танцую»

Его стиль — это коктейль из африканских мотивов, латиноамериканского наива и европейского модернизма. Он обожал геометричные абстракции, напоминающие дома его любимого Пунта-дель-Эсте, солнечные жёлтые и синие тона, будто выжатые из карибского неба. А ритмичные узоры — след его страсти к музыке кандомбе (уругвайские афро-ритмы).

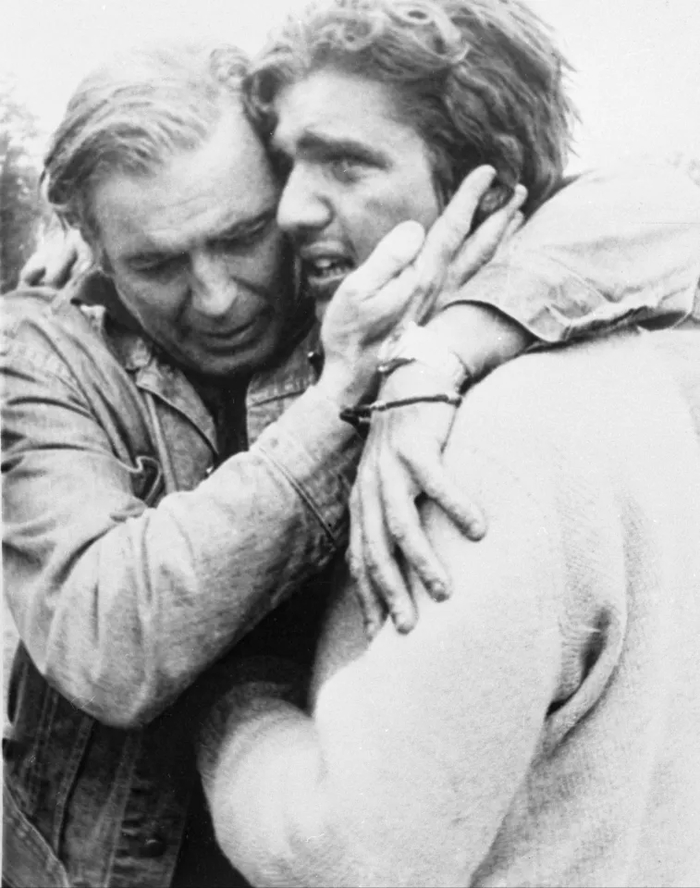

Карлос Паэс Виларо воплощал в своём творчестве торжество жизни даже перед лицом глубочайших трагедий. После чудовищной авиакатастрофы в Андах 1972 года, где его сын Карлитос оказался среди шестнадцати выживших, художник сумел преобразить пережитые боль и отчаяние в мощный творческий импульс. В этот период он создавал работы, где трагические переживания переплавлялись в символы стойкости и надежды, демонстрируя его удивительную способность находить свет даже в самых мрачных обстоятельствах.

Касапуэбло: «дом-скульптура»

Его главный шедевр — не холст, а фантастический дом на скалах Пунта-Бальены (под Пунта-дель-Эсте). Это лабиринт из белых кубов, террас и башен, построенный им вручную за 40 лет.

«Я начал с одного окна, чтобы видеть закат. Потом добавил комнату для луны, потом — для солнца…»

Сегодня это музей-отель, где каждая комната — арт-объект.

Касапуэбло возник вокруг небольшого летнего домика художника в Пунта-Баллена, в 13 км от Пунта-дель-Эсте, Уругвай. По его словам, он строился без предварительного плана, постепенно, так, чтобы все окна и террасы были открыты на Атлантический океан.

Это была резиденция Паэса Виларо, который описывал ее как «жилую скульптуру», а теперь она переоборудована в четырехзвездочный отель с 20 номерами и 50 бунгало и одну из художественных достопримечательностей Уругвая.

Церемония солнца проводится на террасах музея на закате каждый день года с 1994 года.

Это очень эмоциональный момент, во время которого все замолкают и слышен только голос артиста, который в записи посвящает солнцу стихотворение, прощаясь с ним каждый вечер.

Ласточки и чайки, привлеченные музыкой, доносящейся с моря, завершают церемонию, пролетая над террасами музея, изумляя присутствующих, поскольку делают это в тот момент, когда солнце полностью скрывается за горизонтом.

Кошки, море и сиамский друг

Паэс Виларо обожал кошек. В последние годы его постоянным компаньоном был сиамский кот, которого он ласково называл «мой белый тенор» (кот часто «пел» ему по утрам). Художник шутил, что тот — единственный, кто понимает его абстракции.

Он говорил о кошках: «Это мои самые старые друзья, мои молчаливые друзья, которые эстетически развлекают меня, доставляют мне удовольствие. Иногда я спрашиваю их: «Вам нравится этот цвет?» Если они мне скажут «мяу», то я пойду дальше. А в другом интервью, рассказывая о своем распорядке дня в Касапуэбло, он также сказал: «Я встаю утром, завариваю себе чашку кофе, здороваюсь с кошками и начинаю работать».

Виларо был самоучкой, его живопись питалась приключениями и трудностями. Черпая из ландшафта и различных культур все, что оказывало на него влияние, он по-своему запечатлел это в тысячах работ, обогащая свое творчество и сохраняя в себе мужество продолжать бороться на пути к искусству. Одной из его забот было сделать свои картины доступными для публики, создавая фрески в аэропортах, гостиницах, общественных зданиях и больницах.

"Живопись для меня — всё... Утром я встаю очень рано, завариваю себе кофе с молоком и, наклонившись, как велосипедист, с чистым холстом, сгорбившись, добавляю цвета, даже не зная, что именно буду рисовать... Когда я внезапно начинаю рисовать, если меня вдохновляет тема женщин, тема птиц в полёте, я даже не знаю, какие цвета буду добавлять, это точка вдохновения, которая связана, как ожерелье..." (с) Паэс Виларо.

Сайт музея с работами художника.

От пещерных художников до цифровых иллюстраторов: эволюция творческого выражения

Искусство — не просто способ самовыражения, это часть нашей культуры, которая развивается с каждым поколением. В современном мире творчество стало доступным каждому, и не важно, создаете ли вы с помощью угля на каменной стене пещеры или рисуете на экране планшета.

В этом путешествии важно не только научиться рисовать, но и понять, как развивались те инструменты и техники, которые определяют нашу эпоху.

Искусство древних времен: от петроглифов до магии красок

Один из самых древних видов художественного выражения — наскальные рисунки, которые сохранились до наших дней.

Эти произведения искусства были созданы около 40 000 лет назад и служили не только эстетическим целям, но и выполняли важные культурные и магические функции.

Наши предки использовали природные материалы — камни, уголь, и минеральные краски, такие как охра, марганец и оксид железа, чтобы передать свои идеи на каменных поверхностях.

Минеральные краски, благодаря своей яркости и долговечности, стали основным материалом для создания петроглифов. Эти краски не только красиво выглядели, но и служили практическим целям — например, их смешивали с животными жирами для улучшения стойкости или с водой для облегчения нанесения.

Так, даже тысячи лет назад люди использовали простые, но эффективные методы, которые сохранились до наших дней.

Путь к современности: цифровые технологии и новые горизонты творчества

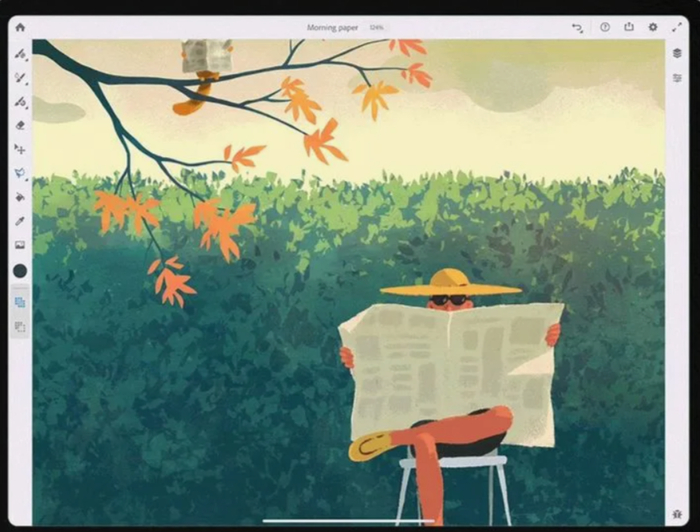

С развитием технологий искусство претерпело кардинальные изменения. Сегодня художники могут создавать свои произведения на графических планшетах, а традиционные краски заменены миллионами цифровых оттенков.

Современные приложения, такие как Procreate, Adobe Fresco и Krita, открывают неограниченные возможности для творчества.

Инструменты для рисования, текстуры и эффекты, доступные на экранах, позволяют художникам создавать как реалистичные, так и абстрактные композиции.

Цифровое искусство не только сделало творчество доступным для каждого, но и позволило наладить международное сообщество художников. Сегодня можно легко поделиться своими работами с миром, участвовать в конкурсах, обсуждать идеи и тенденции. Платформы для обмена и совместного обучения предоставляют огромные возможности для как начинающих, так и опытных мастеров.

Заключение: искусство вечно, и мы все его часть

Искусство, как путешествие, не имеет конца. От наскальных рисунков до цифровых инсталляций, творчество всегда было и будет двигаться вперед, отражая изменения в нашем обществе и технологиях.

Никогда не поздно победить себя

Будучи подростком Джованни Версаче помогал матери, которая работала в ателье. В 1972 году он уехал в поисках счастья в Милан, а в 1978 году уже открыл первый бутик своего имени.

Кристобаль Баленсиага Эйсагирре основал компанию в 1919 году и полностью перевернул мир женской одежды. Он создал такие знаковые вещи, как пальто-кокон, полуоблегающий костюм и платье с павлиньим хвостом. Одной из главных инноваций Кристобаля считают платья baby doll.

В нарядах Валентино Клементе Людовико Гаравани выходили замуж Жаклин Кеннеди-Онассис, Элизабет Тэйлор, Kортни Кокс, Дженнифер Лопес и Энн Хэтэуэй. Он открыл свой первый бутик в 1959 году.

Жан-Поль Готье не имея никакого художественного образования, нарисовал свою коллекцию и отправил её во все известные дома моды в Париже. Он произвёл впечатление на Пьера Кардена и в 1991 году открыл бренд своего имени.

Некто Кристиан Диор открыл дом моды своего имени, когда ему было уже за 50. Многие сомневались, что в таком возрасте можно добиться успеха в мире молодых и амбициозных. Он доказал, что успеху плевать на возраст.

Примерно та же история была и у Нины Риччи - она выпустила свою первую коллекцию, когда ей было 49 лет. Что интересно, она не делала никаких эскизов, она набрасывала ткань на манекен и с помощью булавок и ножниц создавала шедевры, благодаря отменному вкусу и чутью.

Пако Рабан был не только всемирно известным модельером и основателем дома высокой моды, но и писал книги. За свою жизнь он выпустил 8 книг, каждая из которых стала бестселлером.

Гуччио Гуччи работал в отеле, где проводила время знать того времени. Там он "нахватался" и пополнил список модельеров, которые вошли в этот бизнес уже в возрасте. В 1921 году ему было уже за 40 и впереди у него была мировая слава и признание именитых коллег.

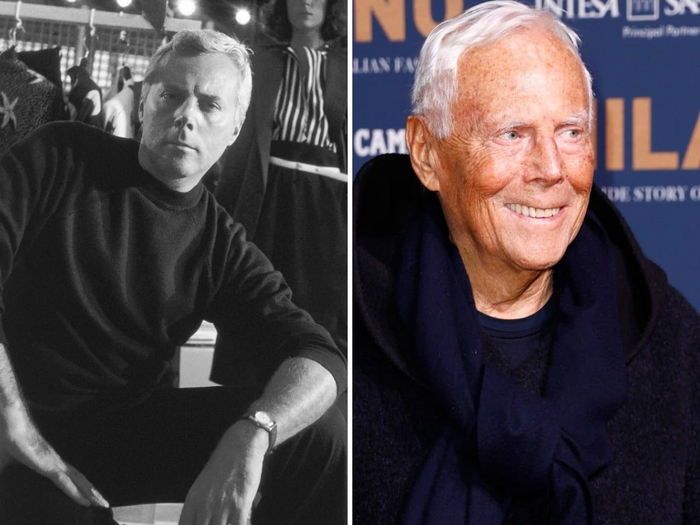

Джорджо Армани для Италии гораздо больше чем известный модельер и основатель бренда - он разработал униформу для полиции, одежду для миланских водителей такси и даже изменил дизайн обложки Евангелия для Папы Римского. (На фото он).

"В этом доме я больше не работаю"... Валя Серов

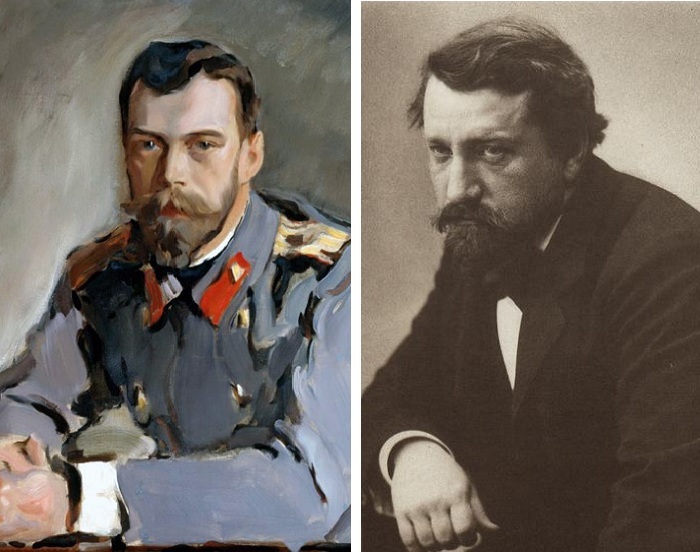

Непревзойденные портреты Валентина Серова (1865-1911)- как зеркало, отражающее истинную личность героя полотна, в котором можно увидеть прошедшее, узнать настоящее и даже заглянуть будущее.

Серов никогда не считал себя придворным живописцем, тем не менее он создал несколько достойных портретов членов царской семьи. Но однажды, когда ему предложили создать очередной портрет русского императора Николая II, Серов ответил: "В этом доме я больше не работаю".. И для такого резкого ответа была причина.

Стать натурщиком для портретов Серова был большой риск, так как он был очень требователен как к себе, так и к модели. Его считали беспощадным художником: работал медленно и героям своих творений никогда не льстил, он просто изматывал портретируемых длительностью сеансов.

А если ему не нравилась модель, он мог превратить портрет в завуалированный шарж, при этом заказчик об этом мог даже и не догадаться. А еще мастер мог просто-напросто отказать, не найдя ничего интересного в лице заказчика.

Но как бы там ни было "серовской кисти" вожделели очень многие, и вопреки всему знатные аристократы выстраивались к нему в очередь.

Портрет императора Александра III. (1895). Государственный музей-заповедник «Царское Село». Автор: Валентин Серов. Источник: https://kulturologia.ru.

Серов по манере своей живописи совсем не походил на придворного художника, в 1893 году получил заказ – написать портреты членов царского семейства.

Михаил Александрович Романов (1878-1918) – великий князь, младший сын императора Александра III, брат императора Николая II. Про портрет сына отец сказал: «Мишенька как живой».

Портрет великой княжны Ольги Александровны в детстве. (1893). Государственный Русский музей. Автор: Валентин Серов.

Портрет Александра III в мундире датской Королевской лейб-гвардии (1899). Копенгаген. Дания.

Однажды, когда княгиня Юсупова начала нахваливать этот портрет Александра III, написанный Серовым, говоря, что это лучший из многочисленных портретов царя, тот не без озорства ответил, что просто остальные уж слишком плохи.

Весной 1900 года художник начал работать над портретом Николая II, только вступившего на престол, в форме шефа шотландских драгун.

А когда окончил, Серов предложил царю написать его "домашний портрет" для императрицы. Николай хоть и утомлен был позированием для первого портрета, все же согласился.

После завершения полотна Александра Фёдоровна - великая государыня выразила свое мнение, указав художнику на неоконченные места в портрете мужа, которые нужно было подправить.

Серов, как ни в чем ни бывало, протянул ей палитру с красками и сказал: "Может, Вы сами поправите, Ваше императорское величество?". Обидевшись, императрица ушла, а царь промолчал.

Портрет императора Николая II в форме шефа Шотландских серых драгун. Эдинбург. Автор: Валентин Серов.| Фо Источник: https://kulturologia.ru/blogs/140817/35600/

А когда в начале 1902 года художнику предложили создать еще один портрет русского императора Серов ответил отказом: "В этом доме я больше не работаю." Все попытки императора вернуть расположение непокорного художника были тщетны.

"Это была совершенно немыслимая реакция для любого русского художника, но для Серова она была естественной: всё, что он хотел сказать о царской семье, он уже сказал."

О том пресловутом портрете царя современники говаривали, что Серову удалось первым рассмотреть в монархе слабость.Мастер изобразил государя простым человеком, который задумавшись уже как бы предвидел все грядущие перемены в России.( видимо он давно уже знал … но это другая Истрия )

"Серов передал заурядность царя, его неспособность руководить огромной страной, даже растерянность его перед этой величайшей ответственностью, волей случая выпавшей на его долю. И царя становится по-человечески жаль, даже проникаешься сочувствием к этому маленькому человеку",- писали критики.

Но одно можно сказать с уверенностью - царь не был мстительным человеком. Ибо ни унижение императрицы, ни отказы работать при дворе, ни карикатуры после расстрела демонстрации 1905 года сатирическом журнале "Жупел", не повлекли за собой никаких репрессий против Серова. Николай продолжал ценить Серова как живописца.

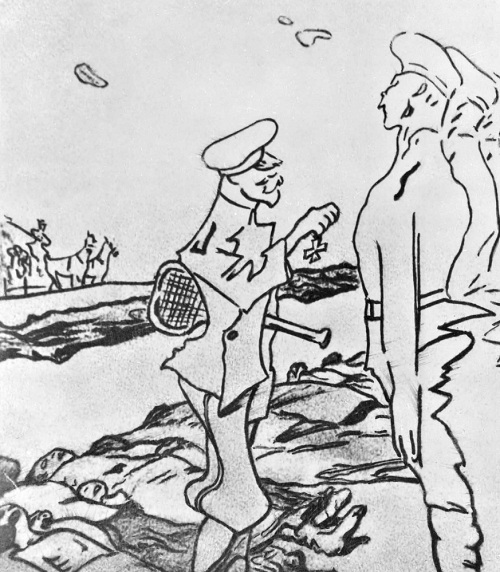

Карикатура на Николая Кровавого. (1905). Автор: Валентин Серов.

А репрессировать его вполне можно было и за политические взгляды и бунтарский дух.

В 1909 году в знак солидарности с художницей А.Голубкиной, обвиняемой царскими властями в неблагонадежности, Валентин Серов ушел с преподавательской должности училища живописи, ваяния и зодчества и отказался от почетного звания действительного члена Академии художеств.

Что является любопытным фактом, так это то, что его считали "своим" все враждующие между собой представители разных направлений в русской живописи начала 20 века. А Петров-Водкин, Кузнецов и Сарьян считали Серова своим главным наставником.

ве основные черты характера, которыми он резко отличался от всех окружающих, объясняют все его искусство: правдивость и любовь к простоте",- писал художник Игорь Грабарь.

Серов умел каждому заглянуть в душу, и сказать правду через создаваемый им образ. И недаром некоторые современники опасались ему заказывать портреты и позировать.

Мистика )

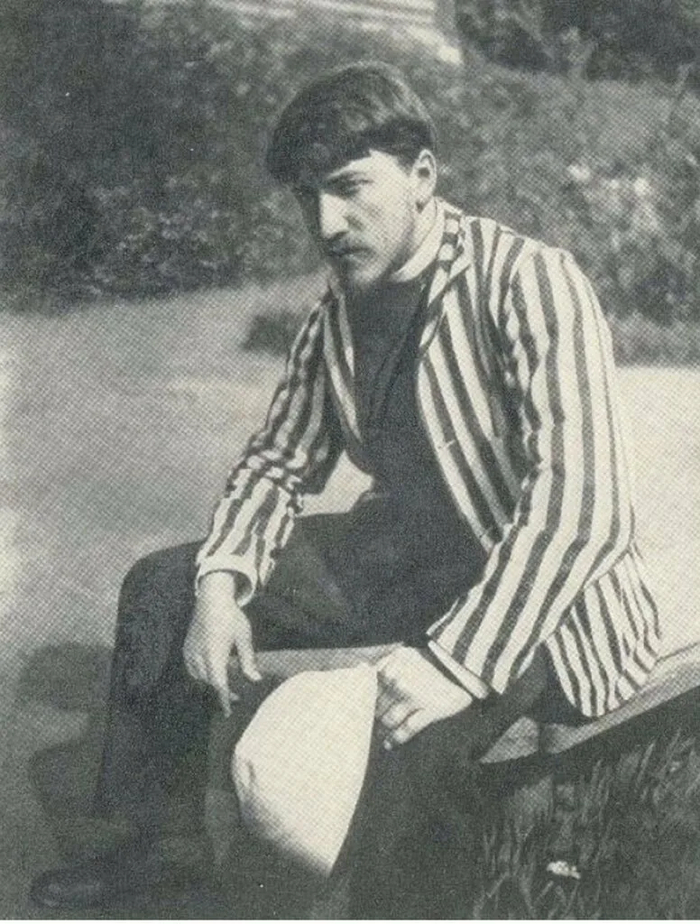

Немного про Нуреева и причем тут «Лебединое озеро». В общем лонгрид и мои размышления

Как известно, в оригинальной версии 1877 года все заканчивалось бурей и смертью обоих героев - Зигфрида и Одетты. На таком финале настаивал Чайковский.

В версии 1895 года финал был переделан. По факту, умирают там все трое - Ротбарт, принц и Одетта. Одетта сбрасывается со скалы, дабы избежать навечного превращения в лебедя, Зигфрид следует за ней. Смерть ради любви к Одетте губит и Ротбарта. Но сценография такова, что души героев спаслись и будут жить счастливо на небесах, говорит о счастливом финале.

У Агриппины Вагановой в 1933 году концовка была трагическая - Одетта гибла от выстрела охотника, а Зигфрид совершал суицид над ее хладным (или еще не совсем) трупом.

В версии Константина Сергеева, идущей в Мариинском театре (а также в некоторых других) оторванное крыло, из-за которого гибнет Ротбарт. Одетта и принц остаются в живых.

Лебединое озеро - это самый любимый спектакль Нуреева, но я хочу поразмышлять о лебедях. Ну нельзя обмазать всех только черной или белой краской. Так бывает только у лебедей из сказки о Лебедином озере (хотя строго говоря Одилия - не лебедь). Потому что при упоминании имени Рудольфа Нуреева у всех в голове с кем он был и от чего умер.

Но никто не говорит, что он

-Открыл по сути русский балет для европейской публики, поставив на сцене Оперы Гарнье балеты в хореографии Петипа (добавив своей)

-Переодел танцовщиков в те костюмы, которые теперь мы все ожидаем увидеть.

-«Па-де-де - это танец двоих, но мы не можем рассказывать историю любви, когда танцовщик исполняет роль носильщика для балерины». Все мужские партии к балетам - это тоже Нуреев.

-Свое первое «Лебединое озеро» Рудольф Нуреев поставил в Вене в 1964 году на себя и Марго Фонтейн. Премьерный спектакль попал в Книгу рекордов Гиннеса за наибольшее число поклонов: артистов вызывали за занавес 89 раз. С тех пор этот рекорд никем не побит.

-Как и тот, что он был единственным за всю историю Вагановского училища, кто его окончил за три года.

-он продлил карьеру Марго Фонтейн, которая хотела уходить со сцены. Но их союз был взаимовыгодным. Он учил ее русской балетной школе, заставлял соревноваться с собой в танце и всей душой отдавался партнерству. Фонтейн в свою очередь уравновешивала бешеный темперамент Нуреева и придавала его танцу английского аристократизма.

-Полностью оплатил все лечение Марго Фонтейн, когда она болела раком. Она так и не узнала от кого эти деньги.

--Не ругал СССР в своих воспоминаниях, напротив передавая деньги и помогая. Напротив, скучая... потому что он получил то, что бы никогда не получил, но и потерял то, чтобы мог никогда не потерять.

Еще один пример... ему на выбор предлагали два кладбища - Монмартр и Монпарнас, но он сам выбирает Сен-Женивьев-де-Буа, и чтобы остаться на его территории - он крестится.

-Ну и еще один интересный факт... на своем острове он строит бревенчатый дом, который по-русски называет «дачей». Его не понял никто из его друзей. Но каждый раз, когда он уезжал оттуда - ему казалось, что он приезжал в Россию.

Я не оправдываю его побег, но по сути он жил жизнь «полную лжи», однажды ее начав.

«Поскольку дома мне запретили танцевать - а бросить танец я, естественно, не мог, - я был вынужден начать жизнь, полную лжи. Мне постоянно приходилось из обретать предлоги, чтобы ускользнуть из дома на репетиции и занятия танцем.»

Ну а потом, наверное дело в количестве солистов и извечной борьбе за место под солнцем.

«Кировский театр дает всего пятнадцать представлений в месяц. Если учесть, что труппа включает пятнадцать солистов и двадцать первых танцовщиков (любой из нас имеет право на главную партию в балете), то понятно, что каждый артист выступает не часто - не более пяти раз в год. И вот ты занимаешься, репетируешь и ждешь - остается только мириться с таким удручающим положением вещей.» Он же хотел танцевать и танцевал... практически 300 спектаклей в год. Ах да, это тоже рекорд.

-А политики... ее не было... была лишь любовь к классическому танцу.

К чему я все это.

Вопрос в нашем мироощущении... и мне хочется, чтобы при упоминании имени Нуреева вспоминали о его танце, о его двухметровом прыжке с места... а не о том с кем он был и от чего умер. А там глядишь, и времена изменятся.

«Но это же просто глупо! — закричал человек. — Оглянись! Здесь миллионы морских звезд, берег просто усеян ими. Твои попытки ничего не изменят!

Мальчик поднял следующую морскую звезду, на мгновение задумался, бросил ее в море и сказал:

— Нет, мои попытки изменят очень много… для этой звезды.»

Ну такая вот вечерняя рефлексия.

а больше интересного здесь.

https://t.me/pensapresto

Кандинский Василий (1866-1944). КОМПОЗИЦИЯ VII(1913)

«Композиция VII» является одним из центральных произведений Кандинского первой половины 1910-х годов, примером обретения творческой зрелости мастера. В это время художник достаточно хорошо осознал, что должен уйти от подражания природе и, в конечном счете, отказаться от фигуративности. Он чувствовал, что абстрактная форма может обладать качествами, которые способны выразить то, что недоступно традиционным приемам. Весь смысл творчества Кандинского переместился в выразительность линии и цветового пятна, не отягощенных никакой связью с предметным миром, восприятие такой живописи стало требовать активного участия фантазии, усиления интуитивного начала.

При построении «Композиции VII» художник не придумывал, не конструировал формы, а лишь направлял, корректировал то, что возникало в его воображении: «Все формы, когда бы то ни было мною употребленные, приходили ко мне "сами собою": они то становились перед глазами моими совершенно готовыми — мне оставалось их копировать, то они образовывались в счастливые часы уже в течение самой работы». Само понятие «композиция» означало для Кандинского высшую и наиболее сложную форму художественного произведения.

Существует более трех десятков эскизов этюдов и эскизов к «Композиции VII», от небольших набросков карандашом, рисунков пером и акварелей до живописных холстов размером свыше одного метра. Большинство из них исполнено осенью 1913 года. Художник разрабатывал в них как общий замысел произведения, его колорит, так и детали. Тщательная проработка пластического решения картины в эскизах и этюдах способствовала тому, что собственно процесс написания большого полотна занял буквально несколько дней - с 25 по 28 ноября 1913 года.

Среди источников, предваряющих появление «Композиции VII», можно выделить целую группу более ранних – фигуративных – произведений Кандинского, объединенных темой Апокалипсиса. Едва угадываемые их отголоски, напоминающие трубящих ангелов, всадника, огненную колесницу Ильи-пророка, в «Композиции VII» создают ощущение происходящей на наших глазах трансформации материи.

Большой размер произведения предполагает своеобразное «погружение» внутрь полотна, некий эффект присутствия и сопричастности происходящему. Художник приглашает не просто созерцать картину, но приобщиться к творческому процессу создания произведения: «Живопись есть грохочущее столкновение различных миров, призванных путем борьбы и среди этой борьбы миров между собою создать новый мир, который зовется произведением. Каждое произведение возникает и технически так, как возник космос, - оно проходит путем катастроф, подобных хаотическому реву оркестра, выливающемуся, в конце концов, в симфонию, имя которой – музыка сфер. Создание произведения есть мироздание».