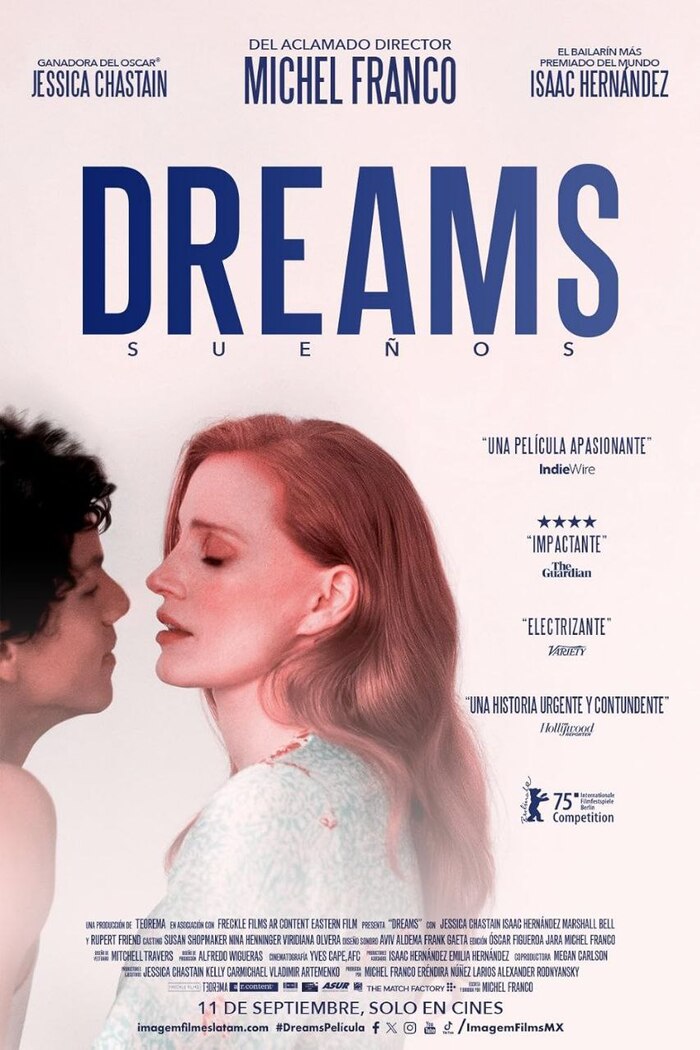

Сегодня расскажу вам о драме, которая обещала вспыхнуть ярким планемен в индустрии, но на деле оказалась пресной недосоленой похлебкой. Товарищи, девы и мужички, говорим о картине "Мечты" 2025 года.

Обзор на 18+ и в этом не моя вина, просто кино про еблю, так шо извините.

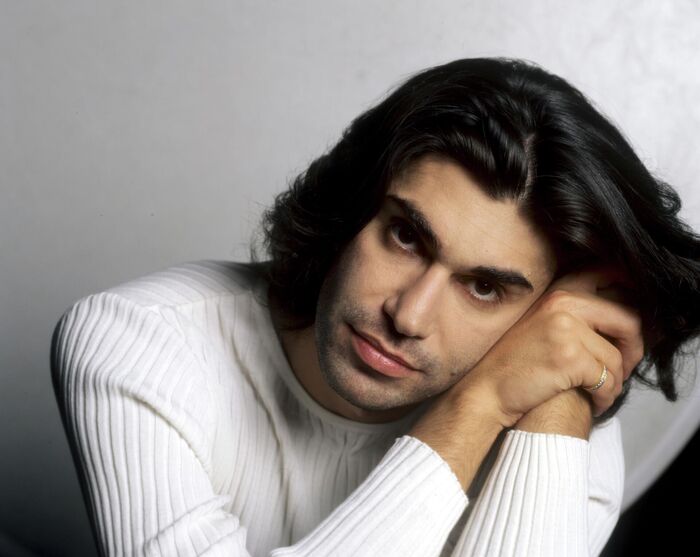

Белокожая, рыжеволосая Джессика Честейн играет светскую львицу, дочь богатого папиньки, возглавляющего какой-то там фонд, помогающий мигрантам из Мексики. Джессика колышет обалденнымы бедрами в кадре, трясет упругим бюстом и решает разные вопросы, попутно потрахивает мексиканца Фернандо, который является талантливым балеруром...балетником? Балетом? Балериной!

Фернандо мечтает танцевать в крутой труппе, поэтому совершает вторую попытку въехать в США, первый раз по непонятной причине не увенчался успехом. Мексиканец жарит Джессику, но замечает, что она скрывает их отношения, боясь, шо подумают люди. Устав быть игрушкой в руках Джессики Честейн... Пишу и ору)). Но это так! Устав быть игрушкой в руках БОГАТОЙ И ОХУЕННО СЕКСУАЛЬНОЙ ДЖЕССИКИ ЧЕСТЕЙН, которая от него без ума, мексиканец убегает, чтобы работать в отеле и пройти отбор в балетную труппу.

Джессика в ахуе...я ему и так, и сяк, а он латинос неблагодарный. Она стучит его родителям, шо он плохой, а потом ещё кое-куда стучит, но об этом позже. Тем временем Фернандо успешно танцует и зарабатывает главную роль в каком-то там балете.

Попутно нам показывают взаимоотношения Джессики и Мексиканца. В общем, она постоянно хочет с ним ебаЦа. Прямо так и говорит: "Хочу сосать твою бибу и полоскать потные мексиканские яйца после твоих танцев".

Мекс устраивает секс, но он все ещё недоволен, шо его используют как игрушку. Ему хочется быть мужчиной, а не вот это вот всё... Короче, отношения в подвешенном состоянии, но периодический секс и даже минуэт от Джессики демонструют, как и её грудь. Ладно, даже фрагмент пердачевского засветят.

В один из деньков мексиканец сидит у Джессики, готовит жрать и радует её французской щекоткой, если вы понимаете о чем я. Тут приезжает брат Джессики, его играет Хитман...но не Тимоти Олифант, а тот, что кричал "ЭТА НЕВЕРОЯТНО" в фильме про войну в Грузии. Знатоки поймут. Ему явно не нравится, что его белоснежную, рыжеволосую сестру перетрахало половина Эль-Пасо. И ладно будь это отчаянный Бандерос с футляром от гитары, но нет. Перед ним какой-то балерун, который буквально вчера дрочил за бурито в парке бомжам, дабы добыть балетную пачку со скидкой у Хуана Де Да Росы, чтобы под музыку из звездных войн танцевать "ча-ча-ча".

Хитман стучит отцу. Отец стучит Джессике, шо мы как бы помогаем мексиканцам, но что за пиздо-меценацство? Что за аттракцион невиданной вагинальной щедрости? Откуда это желание устроить пиздатую благотворительность?

Джессика всё понимает и за балериной приезжает служба по отлову ребят в самбреро. Фернандо вяжут и шлют на хуй домой, куда уже спешит Джессика, чтоб пожалеть своего загорелого яйценосца. После жаркого сикса, рыжая рассказываем ему, шо произошло... Да, она говорит, шо оба раза его выперли из США из-за неё. Но поцик не обижается...

Чуть подумав, латинос запирает ее в комнате и периодически устраивает насилие в замочную скважину, где по выражению лица Джессики, еще не было ключиков.

В итоге приезжает Хитман с мексиканскими братанами, забирает сестру, а балерине жестоко и бесповоротно ломают ногу пополам. Конец.

Итог: Бойся мечты свои. Вот стоило ли давать богатой женщине с внешностью Джессики Честейн лизать свои кокоджамбо? Стоило ли рисковать своей ногой ради возможности наштрыкивать даму с охуенный и бедрами и шикарной грудью, ароматными волосами и чудесной кожей? Тут уж решайте сами и помните, что Джессика одна, а ноги две.

Фильм, конечно же, скучное говно. 5/10 за Джессику

Не забудьте прочитать другие посты, особенно про то, как Мел Гибсон играл отсталого паренька ебущего милфу. И, забегайте в ТГ, там вообще пиздец.