Сегодня присутствие электрической деятельности у растений признается все более и более. Ученые в области нейробиологии растений обнаружили, что растения подают сигналы, которые очень напоминают нейронную деятельность у животных https://scfh.ru/news/mozg-u-rasteniya-samo-rastenie-tselikom...

Это сегодня прибор «Plantone» измеряет «душевный покой» растений. Сенсоры крепятся к листьям, следя за их самочувствием, а лампочки оповещают о настроении «пациента». Если вспыхивает красный свет, значит, растение очень волнуется https://www.kommersant.ru/doc/2287690

Таким образом, зрение растений представляет собой гораздо более сложную систему, чем человеческое зрение на уровне восприятия. И свет для растения - все же гораздо больше, чем просто сигнал; свет - это пища. Растения используют свет, чтобы превращать воду и углекислый газ в сахара, которые, в свою очередь, обеспечивают животных и человека пищей. Но растения - закрепленные, топографически неподвижные организмы. Они буквально посажены в одном месте и не способны передвигаться в поисках пищи. Взамен возможности передвигаться им дана возможность находить себе пишу - вытягиваться и поглощать свет.

Растениям необходимо иметь представление, что происходит вокруг них, чтобы выживать. Для этого им требуется знать направление, объем, цвет и длительность поступающего света. И растения фиксируют видимый и невидимый для человеческого глаза диапазон электромагнитных волн.

У растений, как и у людей, есть внутренние часы, называемые также циркадными часами, которые настраивают на естественную смену дня и ночи. За это отвечает криптохром - это рецептор синего цвета. Криптохром поглощает синий цвет и сообщает, что наступил день.

Ученые открыли удивительный факт - только красный свет, включенный на несколько секунд заставлял их останавливать цветение, именно красный спектр служит для измерения продолжительности ночи, в то время, как синий спектр служил для ориентации на источник света.

В природе последний спектр, который видит растение в течение дня это дальний красный и это дает растению сигнал "ко сну". Утром растение видит красный свет и просыпается. Таким образом, растение измеряет, как давно оно последний раз видело красный свет и приспосабливает свой рост к продолжительности дня. Несомненно, речь идет об эпигенетической памяти.

Необходимо отметить, что растения не только обладают ощущением света, оно у них чрезвычайно развито. Растения воспринимают свет, используют его и распознают его качество и количество. Растения не только различают свет и тень, но умеют определять качество света по длине волны.

Различные типы фоторецепторов с экзотическими названиями -фотохромы, криптохромы, и фототропины - поглощают свет со специфической длиной волны в красный, дальней красной, синей и ультрафиолетовой части спектра. Именно эти части спектра наиболее важны для растений, поскольку они регулируют многие аспекты их развития - от прорастания семян до роста и цветения. Таким образом, растения обладают теми же пятью чувствами, что и мы: видят, слышат, ощущают запах, вкус и прикосновение. Следовательно, в сфере сенсорного восприятия они ничуть нам не уступают. Появление некоторых из этих способностей объяснить легко. Например, растения умеют с высокой точностью определять влажность почвы и идентифицировать источники воды даже на большом расстоянии. Они используют своеобразный измеритель влажности - гигрометр.

Растения обладают и другими удивительными способностями: например, чувствуют гравитационные и электромагнитные поля (которые влияют на их рост) и могут распознавать и измерять градиенты химических веществ в воздухе и почве. Мы знаем, что растения синтезируют десятки тысяч молекул, многие из которых используются в фармацевтике.

Обладая множеством возможностей восприятия, растения собирают информацию об окружающем мире и ориентируются в нем. Они умеют определять десятки различных параметров и обрабатывают множество данных.

Для передачи информации из одной части тела в другую растения используют электрические, гидравлические и химические сигналы. На короткие расстояния такие сигналы передают из клетки в клетку просто через канальцы в клеточной спинке, называемые плахмодесмами (от греч. plasma - структура и desma -соединение).

Для передачи сигналов на дальние расстояния, например, между корнями и листьями используется сосудистая система, что растения чувствуют запахи и обладают избирательностью и утонченным вкусом, и сами же источают эти запахи и ароматы, привлекающие человека, животных, насекомых и растения, растущие по близости.

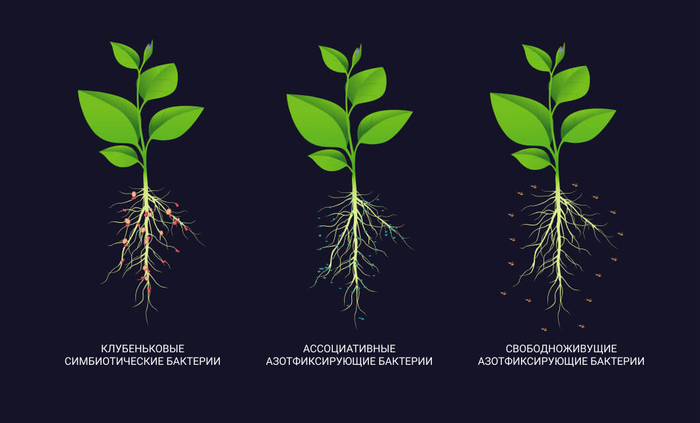

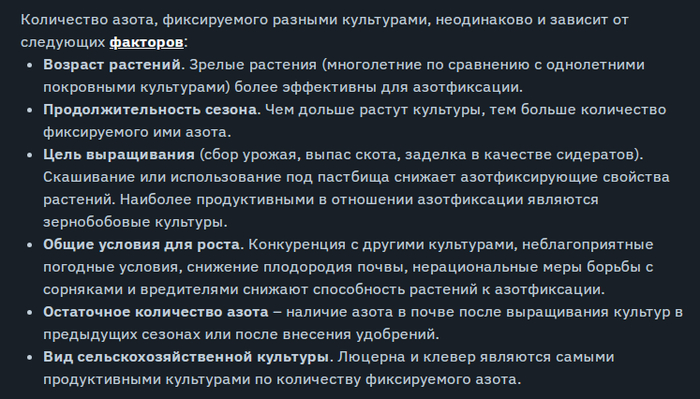

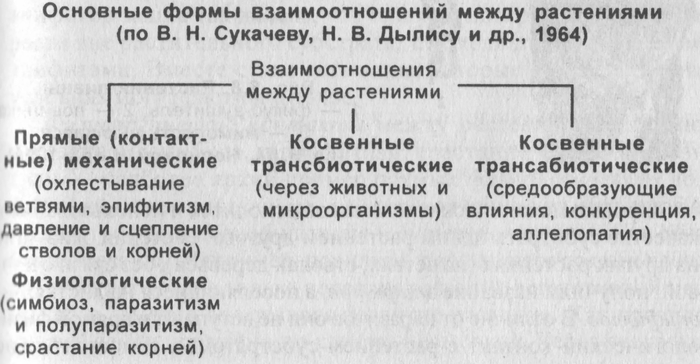

Общение между растениями посредством корней должно иметь строго определенное эволюционное назначение - оно позволяет распознавать своих и чужих, друзей и врагов. Обсуждая поведение корней, следует заметить, что они умеют общаться не только с корнями других растений, но также со всеми существами, населяющими ризосферу, т.е. ту часть почвы, с которой они контактируют и в которой обитают многие другие организмы.

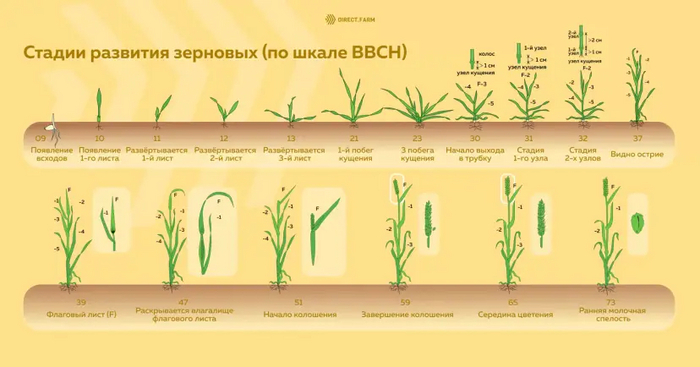

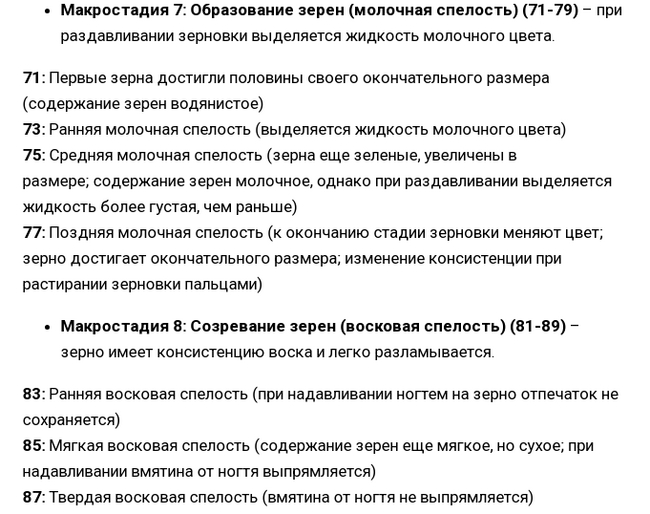

Наш ученый, Игорь Ковальчук, изучая растения, поставленные в стрессовые условия, обнаружил, что все последующее потомство, которое само никогда не подвергалось этому стрессу, помнило о пережитом их родителями. Хотя поколение, подверженное стрессу и дает потомство, способное лучше сопротивляться, но оно уже не проявляет особого желания к кущению. Другими словами, растения способны запоминать, хранить и воссоздавать воспоминания для изменения развития, в том числе и по отношению к кущению.

Вибрация может улавливаться всеми клетками растения благодаря наличию механочувствительных каналов. В растениях восприятие звука тоже диффузно, а не сконцентрировано в специализированном органе, как у человека. Звук улавливает все растение целиком и, казалось бы, вроде не подразумевает наличие коммуникационных связей между клетками, как будто все его надземные и подземные части покрыты миллионами маленьких ушей. Таким образом, как и все другие сенсорные способности растений, их способность слышать эволюционировала в характерных для них условиях существования.

Недавние лабораторные исследования показали, что звук влияет на экспрессию генов в растениях. Растения могут издавать звуки, хотя и непонятно, как они это делают. Издаваемые корнями звуки назвали "кликаньем", поскольку они слышатся как "клик"

Более того, в соответствии с данными, опубликованными в 2012 году, корни растений демонстрируют организованное поведение, свойственное группам особей и подразумевающее наличие коммуникационных сетей между корнями отдельных растений, необходимых для эффективного зондирования почвы и направленного роста. Корни растения, почуявшие питательные вещества, поворачивают в их сторону и растут до тех пор, пока не дотянутся до них и не воспользуются ими. И напротив, если растения обнаруживают ядовитые вещества или другие опасные для растений химические компоненты такие, как свинец, кадмий, хром и которых, к сожалению, в почве становится все больше и больше, корни начинают двигаться в противоположном направлении с максимально возможной скоростью.

Дарвин первым подметил, что верхушки корней растений представляют собой сложные чувствительные органы, способные регистрировать различные параметры и реагировать соответствующим образом. Дарвин сформулировал гипотезу, которую через сто лет определили как "корни - мозг растения" и инициировал изучение физиологии корней.

Корневая система, без преувеличения, играет решающую роль в жизни растения, это сеть, новые ячейки которой постоянно растут и продвигаются вперед. Она состоит из бесчисленных микроскопических командных центров, каждый из которых обрабатывает информацию, собранную в процессе роста корня, и принимает решение о направлении этого роста.

Таким образом, вся корневая система решает, как жить растению. Она выступает в роли коллективного разума или, вернее, интеллекта, распределенного по поверхности. Одно - единственное растение ржи способно создать корневую систему из сотен миллионов отдельных корешков. Мы не обладаем точными данными о корневой системе взрослого дерева, но речь идет о миллиардах ответвлений. Известно, что в одном кубическом сантиметре лесной почвы может насчитываться до нескольких тысяч корней.

Дарвин связывал способность корней растений принимать решения и осуществлять движения. Крайняя точка, верхушка корня, отвечает за движение растения под землей и анализ почвы на наличие воды, кислорода и питательных веществ. Размер этой части корня разный у разных видов - от нескольких десятых миллиметра до нескольких миллиметров. Эта жизненно важная часть корня обычно имеет белый цвет и обладает самой высокой чувствительностью.

Каждое растение имеет миллионы верхушек корней: корневая система даже очень маленького растения может иметь свыше 15 миллионов. На самом деле верхушка каждого корня представляет собой истинный центр "обработки данных" и действует не в одиночку, а в тесной связи с миллионами других корней, образующих корневую систему.

Сама по себе одна верхушка корня не может активно осуществлять вычисления, но все верхушки корней вместе способны на удивительные подвиги - как муравей, который в одиночку не может выработать никакой стратегии, но совместно с другими муравьями создает одно из самых сложных и структурированных природных сообществ.

На самом деле сигналы, связывающие между собой корни растений, скорее всего, проходят не внутри растения. Верхушки корней могут быть чрезвычайно чувствительны к изменениям электромагнитных полей, в том числе и к производимым соседними верхушками корней, и могут действовать в соответствии с получаемыми сигналами. Кроме того, они умеют воспринимать звуковые волны, испускаемыми другими корнями по мере роста. Как показали недавние исследования, растущие корни издают звуки ("клики"), которые слышат другие корни.

Корни растений образуют постоянно продвигающуюся линию фронта с бесчисленными командными центрами, так что корневая система в целом направляет рост растений как некий коллективный мозг, точнее как распределенный разум, который получает информацию, необходимую для роста и развития растения. Способность растений улавливать минимальный градиент химических веществ в почве говорит о том, что вкусовое восприятие корней растений намного тоньше, чем у любых животных. Корни непрестанно пробуют почву, ища "вкусные" питательные вещества, такие как углекислота, нитраты, фосфаты или калий, которые они умеют идентифицировать даже в минимальном количестве. Растения сами рассказывают нам об этом, выпуская намного больше корней в том направлении, где выше концентрация минеральных солей и заставляют их расти вплоть до исчезновения всего обнаруженного запаса.

Так ученые открыли, что корневая система растения, подобна огромной интегрированной матрице, оснащенной многочисленными датчиками, которые постоянно снабжают растение данными о состоянии окружающей среды. Научные исследования последних десятилетий показали, что растения способны чувствовать, имеют сложные общественные связи и общаются с другими растениями и животными.

Растения используют запахи (т.е. биогенные летучие органические соединения, БЛОС) для получения информации о своем окружении и для общения друг с другом и с насекомыми. И это происходит постоянно. В свое время потрясением для ученых стало сообщение о том, что растения как-то общаются друг с другом. Передают информацию.

А теперь давайте вернемся к нашей реальности, к современной экстенсивной технологии выращивания растений. Себестоимость производства зерна, при использовании технологий интенсивного типа, будет объективно расти из года в год, делая производство зерна неконкурентноспособным.

Причиной неконкурентоспособности производимой сельхозпродукции, даже при наличии возможного огромного субсидирования из бюджета, являются применяемые в земледелии технологии интенсивного типа, применение которых никогда не могло гарантировать устойчиво-эффективное производство, все зависело от капризов природы, отрицательные последствия которых всегда служили оправданием неудач. «Продвинутые районы» имеют высокую себестоимость в силу наибольшей интенсивности своего производства. Проблема в том, что себестоимость растениеводства, при дальнейшем использовании применяемых ими технологий интенсивного типа, будет расти и дальше, следовательно, себестоимость конечного продукта замкнутого цикла - молоко и молокопродукты, мясо и мясопродукты, хлебопродукты - не позволит извлечь дополнительную стоимость в силу убыточности и неконкурентоспособности их производства. Эта запредельная себестоимость производимой продукции растениеводства может уничтожить не только экономику самого производства, но и погубить саму идею получения дополнительной стоимости за счет замкнутого цикла - «поле-ферма-прилавок».