Пищевой режим и оценка потребления азота и белков

На то, что клевер и другие бобовые растения обогащают почву азотом, впервые указал Буссенго. Установление связи между фиксацией азота и корневыми клубеньками бобовых явилось заслугой Хелльригеля и Вильфарта (1886-1888). Бобовые могут расти в отсутствие связанного азота лишь в том случае, если их корни усеяны клубеньками, которые образуются в результате заражения корневых волосков бактериями из почвы

Культивирование бобовых растений является мощным средством общего поднятия урожайности, так как накапливаемый их корнями азот сохраняется в почве. Так, клевер или люпин дает примерно 150 кг связанного азота на 1 га. Каждый куст люпина (или другого бобового) есть в сущности миниатюрный завод по утилизации атмосферного азота, работающий даром за счет солнечной энергии (Д. Н. Прянишников). С химической стороны процесс фиксации азота клубеньковыми бактериями еще недостаточно выяснен, но ведет, по-видимому, к образованию аммиака (9).

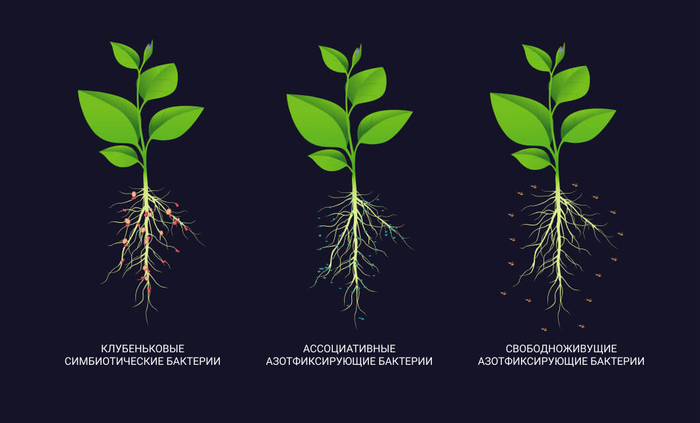

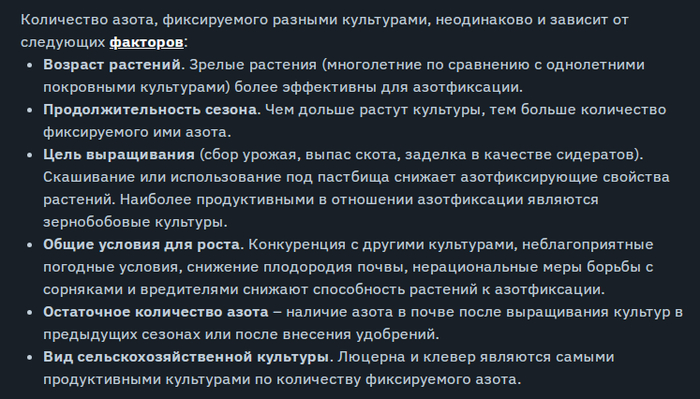

Отдельные бобовые растения довольно сильно различаются между собой по энергии фиксации азота. Посев бобовых на 1 га может дать в течение вегетационного периода накопление азота в количестве от 80 до 200 и более килограммов. Большое накопление азота дает люцерна, обладающая колоссальной корневой системой.

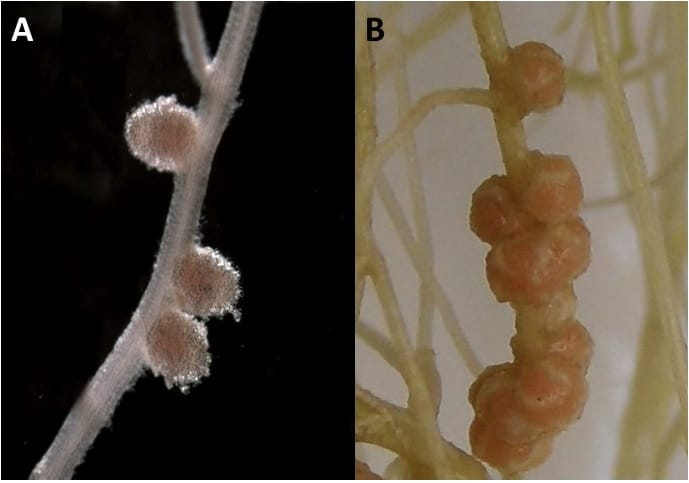

Бобовые растения образуют два типа узелков: индетерминантные, яйцевидной формы и детерминантные, круглой формы. Клубеньки богаты железом и белком, являясь богатым источником пищи для личинок некоторых долгоносиков (Sitona lineatus и других видов Sitona). Леггемаглобин также настолько похож на кровь млекопитающих, что его используют в заменителях мясных продуктов.

Принято считать, что все бобовые культуры (однолетние и многолетние) обогащают почву азотом. Однако, следует иметь в виду, что ни один вид растений не ставит своей задачей обогащения почвы (субстрата) азотом и/или другими элементами. Ведь в эволюционном аспекте бобовые растения «научились» усваивать азот воздуха для того, чтобы выжить в конкурентной борьбе за существование и оставить потомство — семена. Зачем же им тратить большое количество энергии (углеводов) для расщепления молекул азота (N2), чтобы затем оставить его в почве на корнях? Эволюция живых организмов в том числе растений так «отшлифовала», протекающие в них биологические процессы, что нет среди них ни одного, который был бы ненужным для организма. Фиксация N2 осуществляется потому, что в почве большой дефицит доступного азота в минеральной форме. Поэтому, как только в почве появляется достаточное количество минерального азота, то энергозатратный для растения процесс симбиотической азотфиксации немедленно прекращается. Растения не будут тратить энергию фотосинтеза на фиксацию азота, если в почве есть минеральный азот.

Зернобобовым культурам, которые заканчивают свой жизненный цикл (от семени до семени) за один вегетационный период нет необходимости депонировать какое-либо значимое количество азота в корнях.

Сохранность длительной продуктивности многолетних бобовых трав, напротив, обусловливается способностью растений запасать в корнях питательные вещества в том числе азот. Поэтому, говоря об обогащении почвы симбиотическим азотом, в большинстве случаев имеются в виду многолетние бобовые травы — клевер, люцерна, донник, эспарцет, лядвенец рогатый и люпин многолетний. Эти растения перед уходом в зиму запасают питательные вещества в мощной корневой системе и корневой шейке (нижней части стебля, коронке) со спящими почками для того, чтобы будущей весной при возобновлении вегетации обеспечить нормальный рост почек и молодых побегов, из которых разовьются побеги с цветами, плодами. В период вегетации в корнях откладываются новые запасы питательных веществ, которые обеспечат возобновление роста растений из спящих почек в последующий год и т. д. Корневая система и корневая шейка многолетних трав — это кладовая питательных веществ для последующего поколения. Депонировать необходимое для данного вида многолетних растений количество питательных веществ является жизненно необходимым для выживания вида. В корневой системе клевера и люцерны накапливается, соответственно, 80-110 и 100—140 кг/га азота. Это их страховой фонд. Распахивая посевы клевера, люцерны и других многолетних трав, мы «конфискует» их запасы элементов питания и, прежде всего, азота и передаем их другим сельскохозяйственным культурам.

Зернобобовые культуры в основном однолетники. Вся стратегия их роста и развития направлена на формирование репродуктивных органов — семян и продолжение вида. Поэтому питательные вещества накапливаются в вегетативных органах (листьях, стеблях и корнях) для того, чтобы передать их семенам. Например, растения гороха и фасоли и другие зернобобовые к фазе цветения накапливают 45-55% азота от максимального количества усвоенного за вегетацию. С наступлением фазы образования бобов происходит резкое изменение направленности физиолого-биохимических процессов во всех органах растения. Листья, стебли и корни работают теперь только на бобы до конца вегетации. Масса надземных вегетативных органов и корней увеличивается уже незначительно. В корни, а следовательно, и клубеньки все меньше поступает углеводов. Клубеньки, испытывая энергетический голод (дефицит углеводов), снижают активность азотфиксации, усиливается отток азота и других элементов из вегетативных в репродуктивные органы, растения стареют, начинают процесс саморазрушения. Растение мобилизует все ресурсы на образования максимально возможного количества семян хорошего качества. Около 70-80% азота, накопленного до цветения в вегетативных органах (листьях, стеблях и корнях), зернобобовые культуры перераспределяют в семена. В отличие от клевера, люцерны и других многолетних бобовых однолетние зернобобовые культуры к концу периода вегетации сильно истощают корневую систему, изымают из нее все, что только можно изъять. В период уборки в корнях зернобобовых культур остается около 20-30 кг/га азота. Это примерно столько же, сколько содержится его в корнях небобовых культур. С надземными растительными остатками в поле остается примерно столько же азота, сколько содержится его в скелетных корнях растения в период уборки семян.

Довольно точно количество азота, оставляемого зернобобовыми культурами в поле, можно определить по разности между максимальным содержанием его в растениях в фазу полного налива бобов и количеством азота, отчужденного с поля урожаем. При этом учитывают все опавшие вегетативные органы, а так же пожнивные и корневые остатки. Величина этой разности зависит, прежде всего, от урожайности и насколько полно убирается побочная продукция (солома) с поля. При урожае семян гороха 25 ц/га в поле остается около 35-40 кг/га азота. В корнях этих культур во время уборки содержится примерно половина этого количества азота. Это намного меньше, нежели растения потребляют из почвы.

Важно отметить, что если же зернобобовые убирают на зеленую массу в фазу цветения или в начале образования бобов, то в их корнях, в зависимости от урожайности, содержится в среднем в 2 раза больше азота (40-60 кг/га), чем при полной спелости. Естественно, что убирать зернобобовые в эту фазу нерационально, поскольку к этому времени они накапливают не более половины урожая. Однако на практике вику и горох часто высевают в чистых и смешанных посевах на зеленую массу

В то же время азотфиксирующая способность у разных видов и сортов бобовых культур не одинакова. Наиболее высокой азотфиксирующей способностью отличаются люцерна, люпин, кормовые бобы, клевер и донник. При благоприятных почвенных и погодных условиях доля фиксированного азота от общего содержания его растениях достигает у этих культур 80 %, в то время как у сои, гороха, фасоли, нута, вики чечевицы она составляет 40-60 %.

При изучении симбиотической фиксации N2 внимание исследователей было сосредоточено главным образом па бобовых растениях. Однако существуют многочисленные небобовые растения, способные к симбиотической фиксации азота. Из них наиболее интенсивно исследовали ольху, поскольку она широко распространена, интенсивно фиксирует азот и имеет большие клубеньки. Природа микроорганизма, который вызывает образование клубеньков у ольхи, до сих пор не выяснена, так как его до настоящего времени не удавалось культивировать вне растения и затем заразить свободное от микроорганизма растение и вызвать образование клубеньков. Многие исследователи на основании довольно убедительных косвенных данных считают, что этот микроорганизм относится к актиномицетам https://chem21.info/info/97852/

Азот является самым мобильным элементом в почве, ибо наряду с улетучиванием происходит его инфильтрация в подпахотные слои почвы в результате вымывания и закрепление в кристаллической решетке минералов. Преобладание направления трансформации определяет степень подвижности азота в почве, его доступность для растений и объем потерь на улетучивание. В естественных условиях эти процессы уравновешивают друг друга, формируя баланс азота и его форм в почвах.

Скорость минерализации (аммонификации и нитрификации) также определяется химическим составом почв, их температурой и влажностью. Существенное влияние оказывает и pH почв, вследствие чего в нейтральных и слабощелочных почвах 75-95 % минерального азота составляют нитраты. При этом стоит учитывать, что в вегетационный период растений в пределах их корневых систем происходят значительные изменения состава, кислотности, влажности, аэрации, численности и видового состава микроорганизмов https://research-journal.org/archive/8-134-2023-august/10.23...

Органика в почве — это гигантский резервуар углерода. Его запасы в верхнем метровом слое почвы составляют 1400 гигатонн [19], почти в три раза больше, чем во всей биомассе на Земле. Даже если совсем немного увеличить скорость поступления углерода в почву, это может снизить парниковый эффект.

Размышления на эту тему привели к появлению инициативы 4 per 1000 (четыре промилле). Ее авторы считают, что если мы повысим накопление углерода в почве на 0,4% в год, то этого хватит для того, чтобы ощутимо замедлить глобальное потепление. Для этого нужно:

бороться с эрозией и деградацией почв;

снижать вырубку лесов и сажать новые;

применять органические удобрения в сельском хозяйстве;

меньше распахивать почву, заменять пашню на пастбища ;

сеять травы и бобовые растения.

Некоторым тропическим деревьям полезны удары молний

Исследователи под руководством эколога Эвана Горы выяснили, что некоторые тропические деревья, такие как Dipteryx oleifera из семейства бобовых, не только выживают после ударов молний, но и получают от этого пользу. Эти деревья оказались наиболее устойчивыми к электрическим разрядам.

После изучения 93 деревьев в панамских тропиках выяснилось, что все представители Dipteryx oleifera перенесли удары молний с небольшими повреждениями, в то время как 64% других видов растений погибли в течение двух лет. Молнии освобождали пространство вокруг диптерикса, уничтожая соседние деревья и уменьшая количество паразитических лиан на 78%, что обеспечивало лучшее «место под солнцем» и доступ к другим ресурсам.

Диптериксы этого вида часто навлекают на себя молнии благодаря своей высоте и широкой кроне, но их высокая сопротивляемость дала им значительные эволюционные преимущества: исследование показало, что они размножались в 14 раз эффективнее!

Дальнейшие исследования помогут лучше понять механизмы адаптации этих деревьев и процессы восстановления лесов в условиях изменения климата.

Если уметь комбинировать посаженные растения и правильно ухаживать, то можно намного меньше удобрений

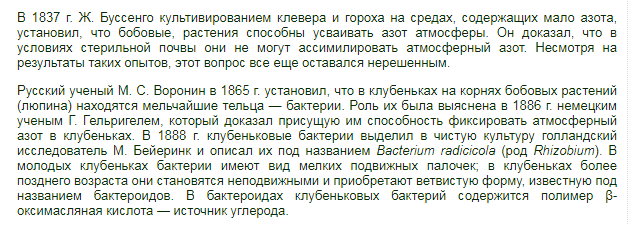

Наличие азота в легкоусвояемой форме является необходимым условием для развития растений. При этом внесение удобрений – не единственное решение. Биологическая азотфиксация – более экономичный, экологичный и выгодный вариант, возможный благодаря азотфиксирующим микроорганизмам и сельскохозяйственным культурам.

"Помимо свойств азотфиксации, бобовые покровные культуры полезны и в другом отношении. В частности, покровные посевы:

предотвращают эрозию почвы (обеспечивают почвенный покров и удерживают грунт сильной корневой системой);

повышают плодородие почвы при использовании в качестве сидератов;

удерживают влагу в грунте;

способствуют в борьбе с сорняками (за счет растительных остатков);

служат пищей для птиц и крупного рогатого скота;

привлекают опылителей во время цветения сельскохозяйственных культур.

Суть процесса азотфиксации заключается в трансформации слабореактивного атмосферного N2 в высоко реактивные компоненты (нитраты, нитриты или аммоний). Важность азотфиксации объясняется тем, что растения могут легко усваивать только высокореактивные формы азота, и это обеспечивает их развитие. Дефицит азота, напротив, замедляет рост и препятствует здоровому развитию растений. Около 90% естественной фиксации азота на нашей планете происходит биотическим путем благодаря почвенным микроорганизмам. Абиотическими природными индукторами азотфиксации являются молния и ультрафиолетовые лучи. Азот также фиксируют с помощью электрооборудования или промышленным способом.

У травянистых растений можно наблюдать два пути повышения эффективности азотфиксации: затратный и экономный. При затратном сценарии растение сохраняет исходные свойства клубеньков, глубокие изменения затрагивают только симбиотические бактерии: происходит необратимая дифференцировка бактерий в растении. За счет потери части своих возможностей бактероиды проявляют повышенную интенсивность процессов азотфиксации, что связано со значительной тратой энергии. Растение использует способ ассимиляции азота, при котором на каждый атом азота приходится «тратить» 3 атома углерода. Экономный путь вызван, напротив, изменением растения-хозяина. В этом случае, бактероиды сохраняют способность к размножению при относительно небольшой азотфиксирующей активности, растение же изменяет способ ассимиляции азота на более экономный (соотношение атомов азота и углерода близко к 1).

Например, Вика – прекрасный сидерат в формате чистого посева и последующего закапывания в почву выросшей зеленой массы. Подобное удобрение сравнивают с навозом, положительный эффект длится на протяжении 4-5 лет. За 3 месяца Вика посевная накапливает до 30 кг биомассы на 10 м2 с высоким содержанием азота (160 г), калия (200 г) и фосфора (75 г)."

Научные публикации по теме - https://cyberleninka.ru/article/n/azotfiksiruyuschie-i-fosfa... и https://cyberleninka.ru/article/n/strukturnaya-organizatsiya... и https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-donnika-zheltogo-m...

Читайте другие статьи по теме эволюции и функционирования растительно-микробных симбиозов:

Метаболическая интеграция организмов в системах симбиоза (популярный синопсис От биохимического сотрудничества — к общему геному);

Растительно-микробные симбиозы как эволюционный континуум (популярный синопсис Симбиоз — основа растительной жизни).

СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ АЗОТОФИКСИРУЮЩИХ БАКТЕРИЙ БОБОВЫХ ТРАВ

Наиболее близким техническим решением является способ стимулирования азотофиксирующих бактерий бобовых культур путем интенсивного применения макро- и микроэлементов. При этом у бобовых трав увеличивается корневая система, содержание азота в почве и урожай корма.

В способе-прототипе при интенсивном приеме возделывания затрачивается значительное количество материальных средств на удобрения. В большинстве хозяйств удобрения под травы используются крайне редко из-за недостатка и дороговизны. Еще реже применяют органические удобрения.

Следовательно, постоянные бобовые травы развиваются слабо и недостаточно выполняют основную функцию - накопление азота в почве за счет азотобактеров, расположенных на корнях растений. Внесение удобрений в виде подкормки в фазу бутонизации-цветения (как в прототипе) снижает эффективность способа, поскольку клубеньковые бактерии (азотофиксаторы) на корнях бобовых трав начинают свое развитие значительно раньше (через 2 недели после появления всходов). Таким образом, микроэлементы вносятся поздно (как в прототипе) или рано (как в аналоге).

Цель изобретения - снижение затрат, повышение эффективности способа и расширение ассортимента стимуляторов.

Поставленная цель достигается тем, что в качестве стимулятора азотофиксирующих бактерий используют экстракт-отход крахмалопаточного производства в количестве 90-100 кг/га, растворяют в воде и вносят в виде подкормки через 13-15 дней после появления всходов.

Способ осуществляется следующим образом.

Экстракт-отход крахмалопаточного производства содержит 35-52% белка, 15-25% золы, 20-27% растворимых углеводов, 1-3% жира (данные лаборатории Беслановского маисового комбината Республики Северной Осетии).

Высокая биологическая активность экстракта делает его незаменимым источником углерода и энергии клубеньковых бактерий. Внесение его в количестве 90-100 кг/га обеспечивает значительное увеличение клубеньковых бактерий на корнях растений.

Экстракт растворяют в воде (300-500 л/га) и вносят его в виде подкормки в тот период, когда начинают развиваться азотофиксирующие клубеньки на корнях бобовых трав, т.е. через 13-15 дней.

Экстракт (сгущенная масса) прекрасно растворяется в воде и дает клубенькам не только необходимые питательные вещества, но и влагу, в которой они нуждаются в начальный период роста.

Пример 1. На посевах клевера вносили экстракт из расчета 100 кг на 500 л воды (гектарная норма агрегата ПЖУ-2,5). Подкормку осуществляли через 13 дней после появления всходов. В качестве контроля использовали вариант без внесения экстракта. Учет количества клубеньков, их массу определяли в период их максимального развития (фаза начала цветения).

Пример 2. Экстракт в количестве 90 кг/га растворяли в воде, как и в первом примере. Водный раствор экстракта вносили через 15 дней после появления всходов. Учет клубеньков проводили каждые 10 дней после внесения подкормки экстрактом до фазы цветения. Опыты проведены на выщелоченном черноземе в предлесной зоне Северной Осетии. Почвы имеют pH 5,8.

Внесение экстракта ниже предлагаемого предела (60-80 кг) в наших опытах не обеспечивает клубеньковые азотофиксирующие бактерии достаточным питанием для их развития. Выше этого предела водный раствор, вносимый в качестве подкормки, будет кислым поскольку pH экстракта по данным указанной выше лаборатории Маисового комбината равна 3,8. Вносимое количество более 100 кг/га подкисляет водную смесь, что отрицательно сказывается на размножении бактерий не только испытуемых азотобактеров, но всей микрофлоры почвы.

Предлагаемый способ обеспечивает увеличение массы клубеньков, количество азота на корнях бобовых трав и в пересчете на гектар посевов составляет около 300 кг/га, что вполне заменяет удобрения.

Таким образом снижаются затраты на удобрения, повышается плодородие почвы, кормовая масса трав, используемая на сено, экологически чистая, повышается эффективность способа.

Смешанные посевы

Смешанные посевы - это, как ни странно, посев, обычно одновремен, нескольких культур на одном поле. Эдакая альтернатива монокультурным полям. Сегодня не имеют большого распространения, за исключением, может быть, хозяйств, которые занимаются био/ЭКО земледелием, без использования пестицидов.

какьправило такие смеси 2-3 компонентные, хотя могут быть и более слрожными, и суть их в том, чтобы по итогу получить урожай лучше, чем у однокомпонентных (чистых) посевов. "Лучшесть" может выражаться как в валовом урожае (т/га по сравнению с чистым посевом такой же густоты, как в смешанном), так и в качестве (например содержание белка в урожая смешанных посевов может быть выше), так и в каких-то "второстепенных" показателях, например плодородие почвы или лУчшее подавление сорняков.

Обычно хотя бы один из компонентов является бобовой культурой. Это обосновывается способностью бобовых, вместе с симбиозеыми бактериями, фиксировать азот воздуха, за счёт либо чего либо урожайность повышается, либо меньше удобрений вносить надо, либо плодородие почвы подрастает, либо все вместе. Хорошая штука, в общем.

Типичным примером смешанных посевов ялля постсоветского пространства вляется вико-овсяная смесь. Она используется на кормовые цели и имеет высокую питательную ценность за счёт хорошего баланса белков (за счёт бобового растения "вика", это как мышиный горошек примерно) и углеводов (за счёт овса). Помимо этого, овес служит опорой для вики, что облегчает скашивание.

Другим известным (в последнее время) примером смешанных посевов является посев "три сестры" из южной Америки , где на поле выращивались одновременно кукурузуа, фасоль (не знаю, какие именно виды, но какие-то вьющиеся бобовые), и тыква. В этой смеси кукуруза была основным носителем урожая, и выступала опорой для фасоли. Фасоль давала белок в пищу людям и азот в почву. А тыква была так же хорошей едой и кормом и помимо этого ещё и притеняла почву, зазищая от перегрева и от разрастания сорняков. По крайней мере так говорят.

Сегодня смешанные посевы используются в основном хозяйствами, где не используются химические средства защиты растений, и в частности не используются гербициды (для борьбы с сорняками), т.к. такие посевы обычно лучше противостоят зарастанию, чем чистые посевы. Плюс, за счёт клубеньковых бактерий и бОльшей надземной и подземной массы, такие посевы способствую накоплению органики в почве, чо так же крайне важно в условиях ограниченного применения минеральных удобрений

Стручки бобов-мороженого (2 видео)

Фрукт родом из Южной Америки. Из семейства бобовых. Его используют в качестве пищи, древесины, лекарственного сырья и для производства алкогольного напитка качири. Общее название «боб-мороженое» указывает на сладкий вкус и нежную текстуру мякоти.