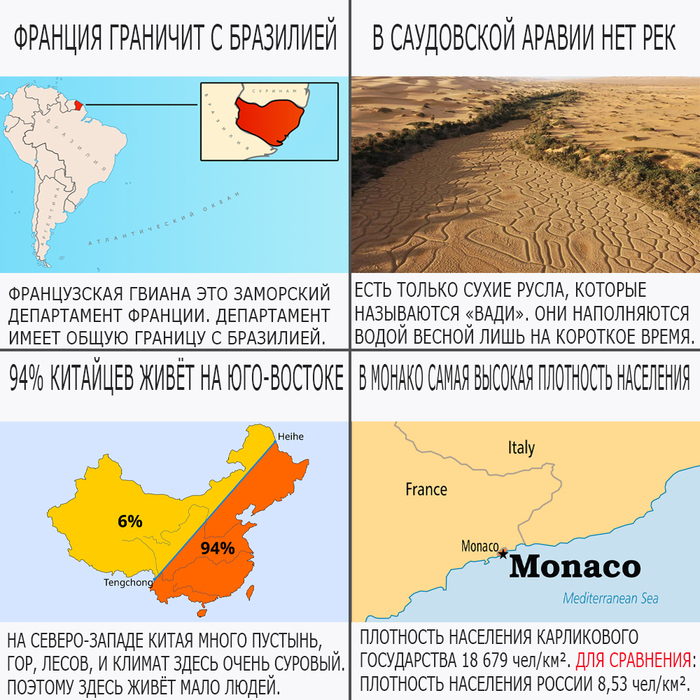

ИНТЕРЕСНО ОБО ВСЁМ

Факты о географии #1

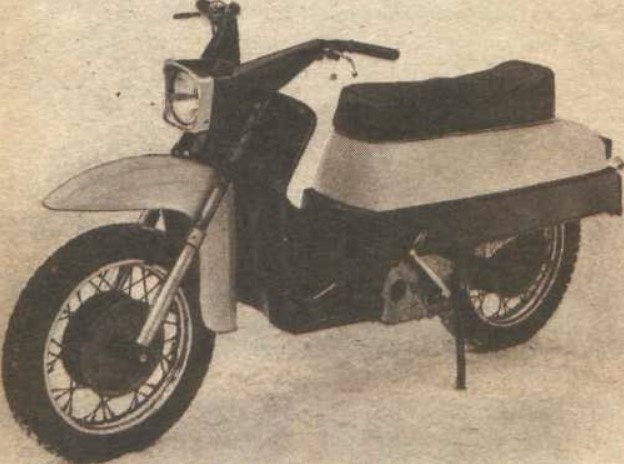

Мотороллеры из СССР

Советские мотороллеры выпускали всего два завода, Вятско-Полянское предприятие и Тульский завод машиностроения.

Первые модели были практически точными копиями иностранных мотороллеров, при этом эта техника производилась без лицензий, где за основу были взяты модели немецких и итальянских производителей.

Чуть позже советский автопром разработал отечественные модели мотороллеров, и они неплохо «прижились» среди другой советской техники.

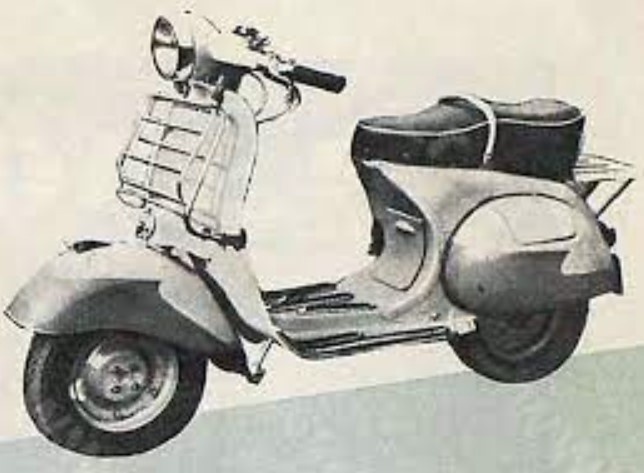

Вятка

Начиная с 1957 года Вятко-Полянское предприятие наладило серийный выпуск мотороллеров ВП-150 Вятка.

Уже к концу года было собрано 1668 экземпляров, которые практически сразу были распроданы. Непривычная для советских людей техника оказалась очень практичной и удобной.

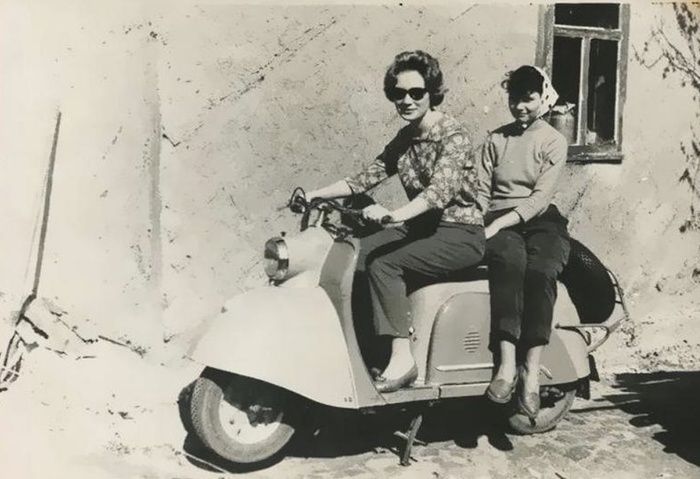

Даже девушки и женщины полюбили это простой в управлении транспорт, удобный для поездок по городу и в селе.

В первую очередь женщины быстро поняли, что простой и удобной техникой легко управлять даже будучи одетыми в чисто женскую одежду, платье или пальто.

Еще мотороллеры отличались от другой двухколесной техники тем, что ноги при езде оставались сухими и чистыми, защитное устройство на рулевой колонке оберегало от брызг и пыли. Но главным фактором, который сразу же заинтересовал простой народ, стала низкая цена на технику.

Модель стояла дешевле обычных мотоциклов, а для советских людей, которые только начали вставать на ноги после восстановления после войны страны, это было крайне важно.

Из технических недостатков модели можно выделить слабое электрооборудование, где разработчики явно недоработали, не позаботившись о яркости фары и не установив поворотники.

Буквально через несколько лет, в 1965 году инженеры провели модернизацию «Вятки» и наладили серийный выпуск модели ВП-150М, которая технически немного отличалась от базового мотороллера.

Здесь разработчики учли, чтобы на таком транспортном средстве можно было ездить вдвоем. Седло для водителя сделали более длинным и закрепили на раме подножку для пассажира.

В 1966 обе модели были сняты с серийного выпуска, но простые и легкие мотороллеры еще долго колесили улицами городов и сел.

Вятка-Электрон

К разработке этой модели инженеры предприятия отнеслись с полной ответственностью, тем более что предприятие уже занималось ранее выпуском мотороллеров, и соответственный опыт уже был.

В 1973 году модель была допущена к серийному выпуску и оказалась очень «живучей».

Важной технической деталью было то, что модель стала первым советским мотороллером с системой бесконтактного электронного зажигания.

Модель получилась качественной, и это обстоятельство позволило наладить выпуск техники в экспортном варианте, для продажи в европейские страны.

По цене эта модель тоже всех устраивала и отечественных и зарубежных покупателей. Вятка-Электрон экспортировалась в 50 стран мира, а это уже о многом говорит.

В 1975 году предприятие выпустило миллионный экземпляр, и могло бы и дальше собирать хорошие и недорогие в цене мотороллеры.

Причиной снятия мотороллера с производства в 1979 году стала реорганизация предприятия, которое в дальнейшем занималось выпуском продукции для министерства обороны СССР.

Тула

Первая модель от Тульского завода машиностроения сошла с заводского конвейера в 1957 году и в сравнении с мотороллером «Вятка» была технически качественнее, как по мощности, так и по скорости.

При весе в 155 кг мотороллер разгонялся до максимальной скорости в 80 км/ч, что для середины 50-х годов считалось очень приличным показателем.

В 61-м году после модернизации модель решили облегчить, а двигатель установили сильнее.

Тула Т200М, мощностью в 9 л. с., быстро обрела популярность среди любителей активного отдыха, так как отличалась высокой проходимостью, простотой обслуживания и доступностью в ремонте.

Чуть позже инженеры разработали коляску к мотороллеру, которую изготавливали на этом же предприятии.

ТГА-200 «Муравей»

Практически одновременно наладив серийный выпуск обычных мотороллеров, коллектив Тульского завода машиностроения в 1959 году начал выпускать разработанную заводскими инженерами модель трехколесного мотороллера «Муравей».

Маневренность и наличие кузова сделали модель настолько популярной, что завод не прекращал выпуск мотороллера даже после распада страны, вплоть до 1995 года.

Двигатель мощностью в 170 кубов был рассчитан на транспортировку грузов до 350 кг, но на самом деле владельцы, укрепив кузовную часть и раму, перевозили «Муравьями» значительно более тяжелые грузы, весом в 1 т и даже больше.

Если уже быть совсем откровенным, то для многих советских людей «Муравей» заменял легковой автомобиль.

Если учесть, что цена за изделие и ремонтные работы обходились значительно дешевле, чем это требовалось при покупке автомобиля, то для многих людей этот тип транспорта являлся единственной возможностью иметь свой личный транспорт для перевозок легких и не габаритных грузов.

О том, что практически в каждом селе и поселке можно было увидеть этот тип мотороллера и говорить нечего: для его покупки многие ездили даже в областные центры, где имелись специализированные магазины по продаже мототехники.

Конек-горбунок

Это малоизвестная модель мотороллера, выпускаемая Тульским в середине 60-х годов, стала для предприятия своеобразным испытанием на прочность.

Дело в том, что мотороллер с двигателем объемом в 350 "кубиков" и мощностью в 32 л. с. по своим техническим характеристикам явно опережал время.

Еще одной особенностью являлись колеса, с диаметром обода как на мотоцикле. Заводскому руководству прямо дали понять, что техника такого рода слишком мощная для категории мотороллеров и заводские лини успели собрать всего несколько тысяч этой модели.

В том, что мотороллер мог возить водителя и пассажира, и так было понятным, мощности вполне было достаточно, но то, что хозяйственный советский народ умудрялся приделывать к мотороллеру небольшие грузовые тачки, было уже нечто из ряда вон выходящее.

Несмотря на то, что модель получилась безотказной в эксплуатации и обладала прекрасной проходимостью, уже в 1969 году ее сняли с производства, а все разработки переправили в архив.

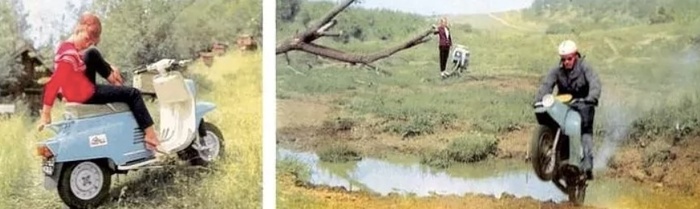

Турист

Взамен «Конька-горбунка» из оставшихся запчастей решили наладить сборку другой модели мотороллера, который был назван «Турист», с намеком на то, что технические характеристики позволяли использовать технику на дальние расстояния.

Практически как всех мотороллерах на «Туристе» установили двигатель, мощностью в 11 л. с. который разгонял модель до максимальной скорости в 85 км/ч.

Единственное, чем отличался «Турист» от «Тулы», это рычажной толкающей вилкой и несущего типа рамой.

Несмотря на хорошую маневренность, мотороллер получился капризным в эксплуатации: при малейшем намеке на грязь его заносило, поэтому управлять им, особенно женщинам, было непросто.

Та же проблема наблюдалась при езде по песчаным дорогам: маленькие колеса увязали, а при большой скорости, если водитель попадал передним колесом в песок, мотороллер легко мог слететь в кювет.

Тулица

Эта модель, весом всего в 140 кг могла разгоняться до скорости в 100 км/ч, что приравнивало мотороллер к легким мотоциклам. Ее выпуск был налажен в конце 70-х годов, взамен старых моделей мотороллеров, которые по разным причинам начали терять популярность.

Инженеры решили сделать модели более легкими, но при этом двигатель, который решено было установить, был более мощным, и такое решение должно было привлечь массового покупателя.

Появись такая модель лет на 10-15 раньше, рыбаки, охотники сельские жители, да и просто любители активного отдыха в буквальном смысле слова, разметали бы товар с магазинов.

К сожалению, к этому периоду на внутреннем рынке страны начали появляться скутеры зарубежного производства.

В большинстве своем это была японская малолитражная техника, которая по своим характеристикам намного обгоняла советские мотороллеры.

Заводское руководство пыталось решить проблему продажи своей продукции путем проведения модернизации уже имеющихся в производстве моделей, но все равно популярность советской техники начала резко спадать.

Вертолёты СССР, которые остались на стадии экспериментов

Большое количество авиатехники, которые в Советском Союзе начали выпускать практически сразу после победы над фашистской Германией, коснулось и моделей вертолетов.

Вертолеты считались техникой мало проверенной, но с огромным потенциалом в использовании, поэтому конструкторам разрешали реализовать самые различные ее варианты.

Были и удачи и слава, но было и такое, что проекты так и остались на стадии испытаний, вследствие которых, хорошие, перспективные модели так и остались в единственном экземпляре.

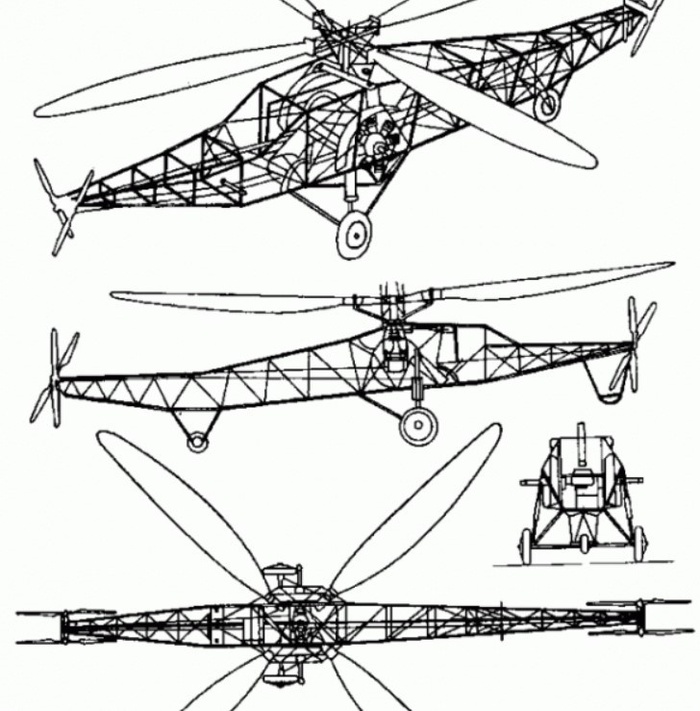

ЦАГИ 1-ЭА

В обстановке полной секретности в середине августа 1932 года инженер-конструктор Алексей Черемухин совершил полет на вертолете, который сам же и сконструировал на высоту в 602 м., что являлось абсолютным рекордом для того времени.

Образование в школе авиации Императорского Московского общества, где будущий инженер познакомился с еще одним гением в области развития советской авиации Туполевым, привело к тому, что по окончании курсов Алексею присвоили звание прапорщик.

В этом звании он совершил свой первый боевой полет, после которого ему было присвоено чин военного летчика и перенаправлено на участие в Первой Мировой войне.

Первые проекты военных вертолетов были начаты еще в 1924 году под руководством инженера Юрьева.

Обнадеживающие результаты в ходе кропотливых поисков появились только в начале 30-х годов, а к тому времени Черемухин уже руководил специальным отделом из инженеров-единомышленников.

Все детали по проекту, особенности сборки и место испытаний были строго засекречены. Правда стала лишь известной после войны, но и то, для категории людей которые имели непосредственный доступ к подобной документации.

Для доставки комплектующих деталей был выделен специальный вагон, в который ночью перевезли и погрузили части вертолета.

Современные летчики даже представить себе не могли, что многие системы управления вертолетом были изобретены тогда, в далеких 30-х годах, группой инженеров, влюбленных в свою профессию.

После испытаний всю информацию повторно засекретили и передали в специальный архив.

Этот проект модель вертолета, перспективный и с обнадеживающими показателями на стадии испытаний был приостановлен, а затем по указанию руководства страны полностью засекречен и передан в архив на сохранение.

Только намного позже к материалам получили доступ специалисты, которые занимались разработкой современной авиатехники.

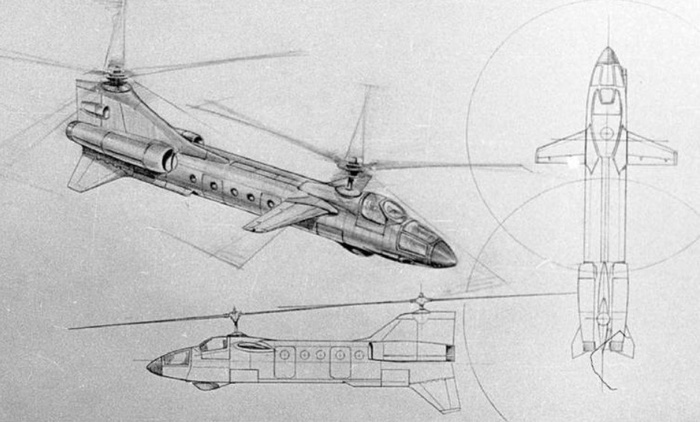

Як-60

Эта модель грузового вертолета разрабатывалась на базе Як-24 вертолета с грузоподъемностью в 4 т.

Хотя летчики эту модель еще с усмешкой называли «летающий вагон», так как в действительности внешне Як-24 напоминал пассажирский вагон, транспортный вертолет во многом получился удачным проектом.

Главной особенностью «летающего вагона» являлось то, что вертолет мог прекрасно справляться с доставкой тяжелых негабаритных грузов на дальние расстояния.

За весь период эксплуатации Як-24 не было зафиксировано ни одной аварии с человеческими жертвами.

Эти особенности и стали главными показателями при выборе базовой модели для проектирования нового грузового вертолета с техническими особенностями, позволяющим доставлять грузы на дальние расстояния.

Созданием Як-60 занималось ведущие инженеры имевшие доступ к разработкам В-12, считавшимся на тот период самым грузоподъемным вертолетом в мире.

Задача, которая была поставлена перед коллективом, была крайне сложной, ведь новая машина должна обладать грузоподъемностью весом в 100 т.

Александр Эрлих, руководитель проекта учел технические особенности, при этом он уже ранее работая над проектированием Як-24 и имея солидный опыт, понимал, что для решения вопросов потребуется как использование более ранних наработок, так и создавать нечто новое, более совершенное.

Из новых предположений конструкторы планировали использование 4-х газотурбинных двигателей, каждый из которых обладал мощностью в 6497 л. с., наличие грузового отсека для перевозки грузов и людей, приспособления для подвешивания грузов.

Несмотря на острую необходимость в грузовых вертолетах с повышенной грузоподъемностью проект было решено закрыть. Причиной решения стало отсутствие финансирования и новые обстоятельства в экономике страны.

Позже вертолет с похожими техническими характеристиками все же был собран для испытаний коллективом ОКБ Миля. В 1968 году машина прошла испытания и была допущена к серийному выпуску.

В-50

Проект под названием В-50 и сегодня вызывает множество различных споров по поводу, почему работы по созданию перспективной боевой машины, способной развивать скорость в 400 км/ч были приостановлены.

ОКБ Камова предложило проект с уникальной, до этого ни кем не использованной схемой размещения винтовых агрегатов. Эта особенность давала новые возможности в использовании воздушного транспорта, как в военно-морском флоте, так и в сухопутных войсках.

Конструкторское бюро получило задание начать работы в 1968 году с привлечением к работам инженера-конструктора Игоря Эрлиха.

Имея солидный опыт по проектированию Як-24, Игорь Александрович предложил принципиально новый вариант боевой машины с возможностью использования технических средств нового поколения.

Проект можно было бы назвать перспективным, но в этот период велась разработка и по созданию другой похожей модели, Ка-25-2, с очень схожими характеристиками.

Новая машина проектировалась с задачей минимально снизить уровень сопротивления, что сделает новую модель самой скоростной в мире.

К 1968 году проектирование было закончено и технические наработки были переданы на рассмотрение научно-технического совета. Рассматривался одновременно и проект Ка-25-2 и это вызывало некоторые опасения относительно дальнейшей судьбы разработки.

Несмотря на то, что В-50 можно было использовать в самых различных направлениях, при этом к имеющимся крыльям можно было закреплять по три единицы вооружений, а сам вертолет отличался высокой скоростью передвижения, для комиссии главным аргументом в разработке стало то, что проектирование являлось незапланированным.

В случае с Ка-25-2 здесь всех все устраивало – машину планировали запускать в серийное производство. По мнению специалистов, если бы к проекту В-50 отнеслись с должным вниманием, и пусть даже в некоторых моментах были вопросы, модель можно было бы довести до испытаний.

Эта модель в техническом плане вызывала интерес, к тому же, в разработке использовалось ряд технических новшеств, у которых было будущее. К сожалению, проект решили засекретить, сначала временно, позже как оказалось, навсегда.

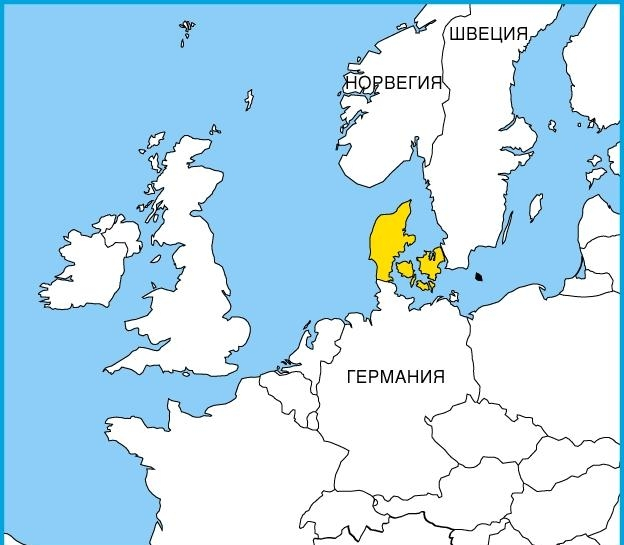

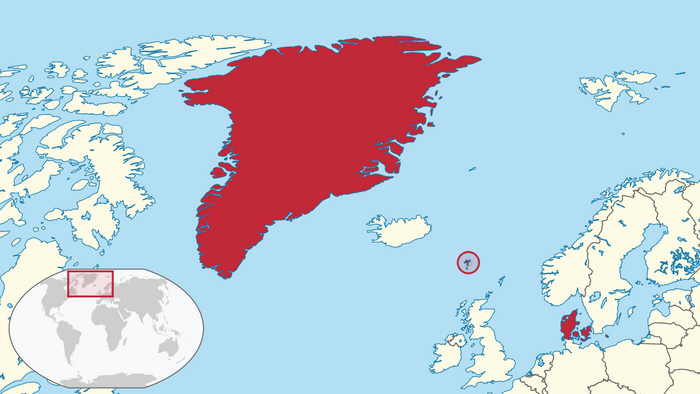

Крошечное государство, которому принадлежит самый большой остров в мире. Что это за счастливчик?

Что осталось от заморских владений Англии? Да почти ничего, так, несколько островков, разбросанных по всему Мировому океану. У испанцев, португальцев, голландцев тоже нет повода для гордости, они проели всё своё колониальное приданое. Остались лишь крохи, которые на глобусе сыщешь с трудом. Разве что французы сумели сохранить весьма значительные заморские земли.

Но помимо Франции в Европе есть ещё одна страна, которая является счастливой обладательницей весьма обширной территории, которая ещё относительно недавно была колонией. Название этой страны…

Дания – небольшое государство на севере Европы. У него весьма скромная площадь – 43 094 км².

Но это без учёта Фарерских островов (1393 км²) и – звучит торжественная барабанная дробь! – Гренландии (2 166 086 км²). Представляете разницу – 43 094 км² и 2 166 086 км²?!

Это как если бы современная Великобритания владела как и в прежние славные времена целой Австралией. Но она не владеет, а датчане смогли сохранить свою заморскую территорию.

Впрочем, есть значительный нюанс. Внимательные читатели наверняка несколько удивились, почему площадь Дании и Гренландии посчитались отдельно. Дело в том, что Фарерские острова, Гренландия и собственно сама посконная Дания составляют части содружества Датского Соединённого Королевства – этакая лайт-версия Британского Содружества наций.

Вот только главенствующая роль англичан в этой организации сугубо формальная, чиновники в Лондоне не могут указывать, как вести себя условной Австралии или Новой Зеландии – это независимые государства. А вот Дания в этом содружестве играет главенствующую роль.

Как же так оказалось, что Гренландия – самый большой остров в мире на минуточку – оказался в руках крошечной Дании?

Гренландия когда-то принадлежала Норвегии. Ещё тысячу лет назад норвежцы колонизировали остров, а затем присягнули королю в Осло.

Но затем климат изменился, и холодильник под названием Гренландия стал ещё холодней. Долгое время остров хоть формально и принадлежал норвежской короне, но фактически был ничейной землёй. Здесь сумели выжить только эскимосы.

В 1536 году Норвегия и Дания объединились в одно королевство. Это был не равный союз, норвежцы были в нём на правах младшего партнёра. Гренландия стала официально считаться территорией Дании, даже тамошние геральдисты включили символ острова – белого медведя – в герб королевства.

В 1815 году Дания проиграла войну Британской империи. По условиям мирного договора, континентальная Норвегия отошла Швеции – союзнику англичан. Так перестало существовать объединённое датско-норвежское королевство. Поражение немного скрасил тот утешительный факт, что Дания сохранила заморские владения, в их числе была и Гренландия.

Впрочем, время вносит свои коррективы. В 1979 году гренландцы добились широкой автономии от Копенгагена. Она настолько широкая, что в 1985 году Гренландия вышла из Европейского союза. Гренландцы наделены полномочиями не только управлять своим островом, но даже представлять его на международной арене. А ещё Гренландия может в любой момент выйти из состава датского королевства и стать независимой страной.

Для этого гренландцам достаточно провести референдум, разрешение на который не надо спрашивать у чиновников в Копенгагене, такое право может даровать местный парламент.

На сегодняшний день население огромной Гренландии составляет всего лишь около 57 000 человек.

Остров почти целиком и полностью зависит от большой земли. В Гренландии нет лесов, мало пригодных в возделыванию земель, почти отсутствует производство промтоваров. Поэтому практически всё, начиная от картошки и заканчивая подгузниками, завозится с большой земли. И как не трудно догадаться, всё это стоит дорого.

Местная экономика зиждется на рыбной промышленности, китобойном промысле, также на острове довольно развита добывающая промышленность.

Однако доходы от этого не покрывают расходы. Местный бюджет примерно на половину субсидируется Данией.

Несмотря на шаткое экономическое положение, в Гренландии довольно сильны сепаратистские настроения. Местные политики и эскимосская интеллигенция любят рассуждать о «колониальном прошлом», «угнетении» и денежных компенсациях за моральные страдания от датчан. В общем, этакий аналог БЛМ.

К счастью для датчан гренландцы всё таки в массе своей не хотят полного разрыва с Копенгагеном. В самом деле, кому ты нужен со своей рыбой и китовым жиром, да без щедрых денежных вливаний из Дании? Того ещё гляди купят без твоего спроса американцы – США сделали как минимум уже две попытки приобрести остров. Так что Гренландия может и держит фигу в кармане, но в свободное плавание пока не собирается.

«Прощай оружие». У каких государств вообще нет армии

Армия – один из основополагающих институтов почти любого государства. Ключевое тут слово почти. Есть несколько десятков стран, у которых вообще нет армии. Что это за государства-пацифисты?

Маршалловы Острова

Маршалловы Острова – крошечное островное государство, затерянное где-то у чёрта на куличках в Тихом океане. Найти его на глобусе можно разве что с лупой.

Долгое время острова были зависимой территорией США, которую военные под звёздно-полосатым превратили в один большой полигон для испытания ядерного оружия.

В конце 80-х годов прошлого века американцы дали независимость своему «тихоокеанскому чернобылю». Островитяне, чья территория стала не нужна даже в качестве ядерного полигона, справедливо решили, что зариться на их страну некому. Поэтому у Маршалловых Островов нет армии.

Однако американцы не совсем отпустили Маршалловы Острова. Согласно Договору о свободной ассоциации, американцы гарантируют островитянам военную защиту.

Гренада

Небольшое государство, расположенное на Малых Антильских островах в Карибском море.

У гренадцев когда-то была армия, но существовала она недолго. Вооружённые силы появились в 1979 году и просуществовали до 1983 года, когда страна была оккупирована американцами. Общая численность ВС Гренады не превышала 1000 человек. Вооружена она была чем попало, начиная от БТР-60 и заканчивая винтовками середины 19 века. Однако во время вторжения американцы умудрились потерять 9 вертолётов и 19 человек. Самыми «успешными» операциями американской армии стали удар по психиатрической больнице, в ходе которой погибли 12 пациентов, и отражение гренадской контратаки из трёх БТР-60.

После победы «белые сахибы» от греха подальше расформировали гренадскую армию. В настоящее время у островитян есть так называемая Королевская полиция Гренады, численностью около 1000 человек, а также небольшое подразделение береговой охраны.

Андорра

Пиренейское мини-государство с населением чуть более 85 000 человек не имеет собственной армии.

У Андорры есть лишь полиция, чья численность в 2019 году составляла 240 человек. Полицейские, помимо охраны правопорядка, ещё и выполняют часть функций МЧС.

Андорра страна мирная. За последние столетия она не участвовала ни в одном мало-мальски крупном военном конфликте. В случае военной угрозы защита крошечного государства возложена на соседей – Испанию и Францию.

Микронезия

Название страны говорит само за себя. Поэтому если решите найти сию державу на карте, вам придётся вооружиться лупой. Ок, не буду вас мучить. Вот она, родимая!

Островное государство по большей части располагается на Каролинских островах. Она стала независимой в 1986 году, избавившись от опеки США. Однако Микронезия до сих сильно зависима от большого брата. Например, оборона островного государства это прерогатива США 🙃

Коста-Рика

Эта центральноамериканская государство, которое на севере соседствует с Панамой, на юго-востоке с Никарагуа, с юга и запада омывается Тихим океаном, а с востока – Карибским морем.

Костариканцы отказалась от собственной армии ещё в 1949 году, хотя ее полицейские силы выполняют функции, типичные для военного ведомства. «Швейцария Центральной Америки» провозгласила свой статус нейтральной и безоружной страны в 1983 году.

Доминика

Островное государство, расположенное на одноимённом острове в Карибском море.

У Доминики есть полиция, которая также выполняет функции береговой охраны. Маленькая страна член Содружества наций – союза суверенных государств бывших британских колоний. Они должны защитить Доминику в случае внешней агрессии.

Исландия

Исландия – страна вулканов, живописных фьордов и пасторальных рыбацких деревень.

Исландцы решили не портить эту идиллию, поэтому полностью отказались от армии. В настоящее время силовые структуры на острове представлены береговой охраной и полицией.

При всём при этом Исландия член НАТО 🙃 На острове располагается одна из крупнейших авиабаз военного альянса. Ну и как не трудно догадаться, оборона островного государства возложена на НАТО.

Кирибати

Затерянное на безбрежных просторах Тихого океана крошечное островное государство.

В нем проживает 109 000 жителей. У них нет ничего кроме песка, пальм и живописных рифовых бухт. А раз в Кирибати нет ничего ценного для сильных мира сего, то местное правительство отказалось от армии. Единственная силовая структура – полиция.

Ну а в случае, если кто-то всерьёз позарится на местные пляжи и пальмы, на помощь кирибатцам должны прийти Австралия и Новая Зеландия.

Лихтенштейн

Карликовое государство Европы, которое разве что знакомо нашим любителям футбола: время от времени футбольная сборная Лихтештейна проигрывает с крупным счётом, что становится предметом шуток.

У европейской страны-малютки есть лишь полицейские силы, чья численность не превышает 120 человек. От армии княжество официально отказалось в 1986 году.

Маврикий

Островное государство в Индийском океане с населением 1,3 миллиона. Здесь живёт чуть больше людей, чем в Нижнем Новгороде, и почти столько же, сколько в целой Эстонии. В общем, это довольно солидный по количеству жителей остров.

И тем не менее у Маврикия нет армии. Зато есть Специальные мобильные силы – это военизированное подразделение, что-то среднее между МЧС и полицией. На него возложен широкий спектр функций, начиная от обеспечения правопорядка и заканчивая устранением последствий природных катастроф.

Монако

Карликовое государство Европы, зажатое в дружеских объятиях Франции и Италии. Здесь есть казино, тёплое море, дорогие вилы, целый всамделишный князь и автодром, на котором проходит один из этапов Формулы 1.

А ещё здесь нет армии. Зато у страны-малютки есть компактный силовой аппарат, который выполняет функции полиции, охраны князя и МЧС одновременно.

Монако плотно ассоциировано с Францией. Настолько сильно, что по некоторым параметрам княжество вполне подходит под понятие «зависимая территория». Большой французский сосед обеспечивает военную защиту крохотного княжества.

Науру

Крошечное государство, расположенное на одноимённом острове в Тихом океане.

10 000 её жителей защищает примерно 60 полицейских. Более серьёзные угрозы, нежели кражу велосипедов и нарушения скоростного режима, должна отражать Австралия.

Палау

Государство в Панамском море, состоящее аж из 328 острова, чья общая площадь составляет скромные 458 км².

На политической карте мира Палау появился в 1978. Несмотря на статус независимого государства, Палау весьма плотно ассоциирован с США. Поэтому вопросы обороны делегированы американцам. Правопорядок же поддерживает местная полиция.

Панама

Небольшая центральноамериканская страна. До 1990 года у панамцев была собственная армия. Но в 1989 американцы в условиях агонии СССР так осмелели, что решили принести в Панаму демократию, когда это ещё не стало мейнстримом.

Оккупанты значительно реорганизовали государственное устройство страны. Одной из реформ стало упразднение армии. Вместо неё были созданы Панамские общественные силы. В их состав входят полиция, национальная авиационная служба и подразделения пограничного контроля. С 1994 года конституция Панамы запрещает создание постоянной армии.

Сент-Люсия

Мало чем примечательная островная страна в Карибском море. Ну разве что остров несколько столетий был этакой карибской «малиновкой»: его по очереди захватывали то англичане, то французы.

Однако в наше время остров мало кому нужен. Поэтому у Сент-Люсии нет армии, но зато есть полиция и подразделение, отвечающее за охрану морских границ. В случае же серьёзной военной агрессии власти острова могут полагаться только на благосклонность британского монарха Карла III – Сент-Люсия входит в состав Содружества наций.

Сент-Винсент и Гренадины

Ещё одно крошечное, малозначительное островное государство в Карибском море, которое люди с дальнозоркостью найдут на карте только с помощью очков и лупы.

За острова долгое время грызлись англичане и французы, пока в конце концов не победили первые. Сент-Винсент и Гренадины получили независимость от Великобритании в 1979 году. С тех пор островитяне так и не обзавелись армией. 102 000 жителей защищает местная полиция. Как и Сент-Люсия остров входит в Содружество наций.

Самоа

Островной бантустан, затерянный где-то на просторах южной части Тихого океана.

Островитяне получили независимость в 1962 году. Но так как на их засиженные чайками острова никто не думал покушаться кроме крабов и надоедливых туристов, они справедливо решили, что армия им ни к чему.

У Самоа нет регулярных вооруженных сил, но есть полицейские подразделения. Более серьёзная защита возложена на Новую Зеландию.

Сан-Марино

Миниатюрная страна-анклав на Апеннинском полуострове, окружённая со всех сторон Италией.

У санмаринцев нет армии, но есть военизированные структуры, начиная от жандармерии и заканчивая военным оркестром. Однако согласно местной конституции, правительство Сан-Марино имеет право призвать под ружьё всех жителей в возрасте от 16 до 60 лет. В случае внешней агрессии ответственность за оборону мини-государства несет Италия.

Соломоновы Острова

Государство в юго-западной части Тихого океана, которое располагается почти на 1000 островах. У страны нет армии, но есть полиция, которая впрочем не всегда способна обеспечить правопорядок.

Время от времени на Соломоновых Островах вспыхивают беспорядки и происходят государственные перевороты. В 2003 году ситуация в стране так накалилась, что местные власти попросили помощь у Австралии и сопредельных государств. В итоге беспорядки были устранены силами 2200 полицейских и военных из Австралии, Новой Зеландии и стран Океании. Они пробыли в Соломоновых Островах до 2017 года.

Тувалу

Малюсенькое государство в Полинезии, расположенное на группе атоллов и небольших островов.

Население страны всего лишь 11 000 человек. Чтобы защищать такое количество жителей, стране достаточно сторожа с берданкой небольшого штата полицейских.

Впрочем, правительство Тувалу больше заботит не защита от мелких воров и хулиганов, а океан. Каждый год стихия съедает часть островного государства. Так что в недалёком будущем Тувалу может исчезнуть чисто физически.

Япония

Родина аниме, манги, харакири, хачипури, Мицубиси, Фудзиямы, саке, странных нерифмованных стихов и Ирины Хакамады 🙃

И у Японии как бы нет армии. Она запрещена местной конституцией. Вместо неё есть эрзац, который мало чем отличается от настоящей армии, под названием Силы самообороны.

У «самооборонщиков» есть авиация, флот, бронетанковые войска, силы ПВО. Общая численность этой силовой структуры более 200 000 солдат. Японские военные регулярно проводят совместные учения с американцами и участвуют в миротворческих миссиях в других странах. В 2019 году оборонный бюджет неармии был 8-м в мире 🙃

Во многих частях мира рисовые поля превращают землю в клетчатое море

В принципе рис может произрастать и без стоячей воды. Просто, в воде рис продолжает прекрасно расти, а вот сорняки - нет и, перегнивая, они становятся дополнительным удобрением.

Телеграм: https://t.me/mirchudo/117

Остров Нуса Пенида находится примерно в 12 км к юго-востоку от острова Бали

Буквально 40 минут на катере, яхте или пароме – и вы на месте. Здесь безумно красивая природа, лишённая минусов шумного 3-миллионного Бали.

Дикие пляжи, кристально чистая вода, потрясающие закаты, горы, храмы, первозданный подводный мир и прекрасно развитый дайвинг.

Телеграм: https://t.me/mirchudo/113

Nusa Penida Island is located approximately 12 km southeast of Bali Island