Немножко ностальгии по старым журналам из моей домашней коллекции. Статья В.Ильина, "Крылья Родины" N°3' 1994 год.

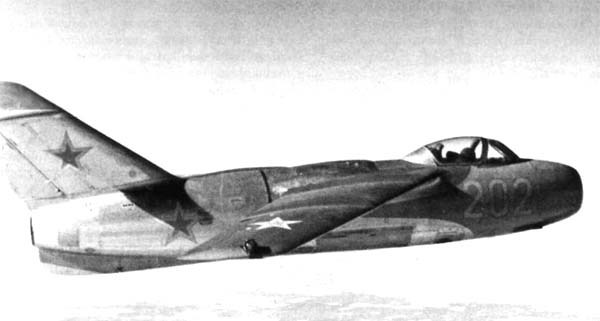

Можно смело утверждать, что самолет Макдоннелл-Дуглас F-4 «Фантом» 2 в глазах как специалистов, так и людей, далеких от авиационной техники, длительное время ассоциировался со всей истребительной авиацией США, став своеобразным символом воздушной мощи Америки. История же его рождения (как и большинства других реактивных истребителей «второго поколения») берет свое начало с войны в Корее (1950—1953 гт.). Тогда Америка, уверенная в качественном превосходстве над своим противником, неожиданно встретилась с техникой, превосходящей по боевым качествам ее собственную — самолетом МиГ-15. Среди всего многочисленного авиационного паркй истребителей ВВС США лишь один — Норт Америкэн F-86 «Сейбр» оказался способным вести бои с ним на равных. Палубные истребители ВМС — Макдоннелл F 2Н «Бэнши» и Грумман F9F «Пантера» (с прямым крылом) «мигам» уступали, а новейший Воут F 7U «Кэтлэс» ( по схеме «бесхвостка» со стреловидным крылом) стало невозможно использовать с палубы кораблей из-за его плохих взлетно-посадочных характеристик.

Несколько позже ВМС США получили палубные истребители Грумман «Кугуар» (модернизированная «Пантера» со стреловидным крылом), Норт Америкэн «Фьюри» (морской вариант «Сейбра» со складным крылом и тормозным гаком), а также всепогодный одноместный истребитель Макдоннелл F3H-2N «Демон» — сравнительно тяжелая машина со стреловидным крылом и двигателем, расположенным по схеме, близкой к реданной (выхлопные газы омывали хвостовую часть фюзеляжа).

Такая схема размещения силовой установки на долгие годы стала отличительной чертой истребителей Макдоннелл и Макдоннел-Дуглас). В носовой части «Демона» находилась мощная PJIC, позволяющая обнаруживать воздушные цели ночью и в сложных метеоусловиях. Вооружение включало четыре пушки (20 мм) и 76 НАР (70 мм).

По оценкам американских специалистов, «Демон» был наиболее современным истребителем ВМС США начала 1950-х гг., сочетавшим мощное вооружение, совершеннейшее по тем временам БРЭО с высокими летными характеристиками (максимальная скорость — около 1200 км/ч, практический потолок — 13 700 м, перегоночная дальность — 3200 км). Однако из-за низкой надежности двигателя эта машина так и не приняла участия в боевых действиях в Корее, ее нормальная эксплуатация с палубы авианосцев началась лишь в середине 1950-х после проведения серии доработок.

Одновременно с работами над палубным истребителем фирма Макдоннелл активно занималась созданием боевых самолетов для ВВС. Еще в 1948-м ею был построен тяжелый «стратегический» истребитель XF-88 «Вуду». Это — огромный по тем временам самолет со стреловидным крылом и двумя ТРД, развивающий околозвуковую скорость и способный сопровождать стратегические бомбардировщики в глубине территории противника (нечто вроде реактивного «Тандерболга», эскортировавшего в годы второй мировой войны «Летающие крепости» союзников).

Построили два опытных самолета. Однако дальнейшие работы по программе приостановили. Для налетов на Северную Корею вполне хватало дальности («Сейбров»,более эффективных в воздушных боях с МиГ-15, чем тяжелые «Вуду»).

В соответствии с изменившимися требованиями ВВС для прикрытия стратегических реактивных бомбардировщиков Боинг В-47 и В-52 потребовался сверхзвуковой самолет. Работы над ним начались на фирме Макдоннелл в 1951-м. За прототип взяли все тот же «восемьдесят восьмой», но с новым крылом и силовой установкой. Истребитель получил обозначение F-101 «Вуду». Второй из машин 100-й серии (условное название семейства реактивных истребителей второго поколения F-100, F-101, F-102, F-104, F-105 и F-106) поднялся в воздух в 1954г. Его отличительными особенностями являлись сверхзвуковая скорость (1960км/ ч, 1160 км/ч у земли), огромная дальность (практическая без ПТБ 2700 км, перегоночная 45б0 км) и мощное вооружение (четыре пушки калибром 20 мм и до 1800 КГ бомб и НАР на трех узлах внешней подвески).

Однако отказ стратегического командования ВВС США от самолетов сопровождения, а также ограничения по перегрузке, вызванные недостаточной прочностью конструкции самолета, привели к пересмотру планов производства «Вуду»: выпустили лишь 77 «стратегических истребителей», переклассифицированных в истребители-бомбардировщики F-I0IA, и 47 F-I0IC, 201 разведчик RF-I0IA и RF-I0IC, 480 двухместных истребителй ПВО с ракетным (в том числе с ядерными боеголовками) вооружением класса юз-дух-воздух. Последние долгое время составляли основу континентальной ПВО США и Канады.

В 1950-х годах средства вооруженной борьбы развивались стремительными темпами, и характеристики палубного истребителя ПВО «Демон» и дневного маневренного «Кугуар» довольно скоро вновь перестали соответствовать требованиям заказчика. Дозвуковые палубные могли лишь успешно отражать атаки на авианосные соединения поршневых бомбардировщиков, торпедоносцев и штурмовиков (Ту-2, Ил-10, прикрываемых МиГ-15 и МиГ-17), но реактивные торпедоносцы Ту- 16Т, Ил-28Т и Ту-14, сверхзвуковые МиГ-19 заслон этот пробивали бы по всем параметрам.

В 1953 г. ВМС США объявили конкурс на создание самолета, который закрыл бы брешь. В нем приняли участие фирмы Воут, Грумман и Макдоннелл. Первое место занял проект фирмы Воут. Она получила заказ на постройку истребите-' лей F-8 «Крусейдер». Небольшую серию тоже истребителей F-11 «Тайгер» (дальнейшее развитие «Кугуара») заказали фирме Грумман. Макдоннелл со своим проектом F3H-G оказалась аутсайдером.

F3H-G существовал в виде макета и являл собой дальнейшее развитие тяжелых истребителй «Демон» и «Вуду». Одноместная машина имела два ТРДФ Райт J165 «Сапфир» - (лицензионный вариант английского двигателя, выпускавшийся в США) с соплами, выведенными под хвостовую часть фюзеляжа. Максимальная скорость должна была соответствовать М=1,5. Вооружение состояло из четырех пушек (20 мм), ракет и бомб на 12 узлах внешней подвески. «Изюминка» проекта заключалась в применении бысгросъем-ной носовой части с радиоэлектронным оборудованием. Она могла быстро заменяться на другие в зависимости от боевой задачи, превращая истребитель-перехватчик в многоцелевой самолет.

По сравнению с «Крусейдером» и «Тайгером» истребитель F 3H-G имел слишком большие размеры и массу, что, очевидно, и предопределило выбор более легких однодвигательных машин.

Однако мощное вооружение, значительные внутренние объемы для размещения БРЭО, большая дальность полета и возможность решать широкий круг боевых задач позволяли создать на основе F3H-G отличный палубный истребитель-бомбардировщик. Это учли военные, и 18 ноября 1954-го фирма Макдоннелл получила контракт на постройку двух прототипов такого самолета. Ему присвоили наименование АН-1.

Однако 14 декабря 1955-го задание ВМС радикально пересмотрели: вместо истребителя-бомбардировщика флоту потребовался высотный дальний палубный перехватчик с «революционными» для своего времени скоростными характеристиками (М=2). Вместо ТРДФ решили использовать новейшие двигатели Дженерал Электрик J-79, находящиеся в то время еще в стадии разработки. От установки пушечного вооружения полностью отказались, так же как и от 12 узлов внешней подвески. Их заменили на один подфюзеляжный узел, предназначенный для подвески ПТБ на 600 л. «Главным калибром» нового истребителя должны были стать управляемые ракеты «Спэрроу» 3 с радиолокационным полуактивным наведением, опробованные на последней модификации «Демона».

Одна из причин такого резкого «перевоплощения» проекта АН-1 — появление нового класса оружия — противокорабельных управляемых ракет (ПКР). Работы по морским УР велись в Германии и США еще в годы второй мировой войны (достаточно вспомнить, что именно таким оружием потопили крупнейший итальянский линкор «Рома»).

Однако первые ПКР имели командную систему наведения, требовавшую визуального сопровождения цели и ракеты с самолета-носителя, поэтому дальность их пуска была невелика. Но в начале 1950-х в СССР сделали резкий «прорыв» в создании противокорабельного ракетного оружия. ОКБ А.И.Микояна разработало крылатую ПКР КС-1, оснащенную ТРД и имевшую полуактивное радиолокационное наведение, максимальную дальность пуска до 90 км и околозвуковую скорость.

Первоначально этими снарядами вооружались поршневые бомбардировщики Ту-4К. Борьба с ними хотя и трудна, но возможна при помощи имевшихся на авианосцах США истребителей. Однако с появлением в 1954 г. ракетоносцев Ту-16К со скоростью около 1000 км/ч и большой высотой полета ситуация для американцев резко осложнилась: дозвуковые истребители просто не успевали перехватить самолет-носитель до пуска КС-1 по авианосцу. Начались также работы над еще более мощной системой крылатой ракетой К-10, предназначенной для Ту-16. Ее максимальная дальность составила бы уже 200 км, и она рассчитывалась на сверхзвуковую скорость.

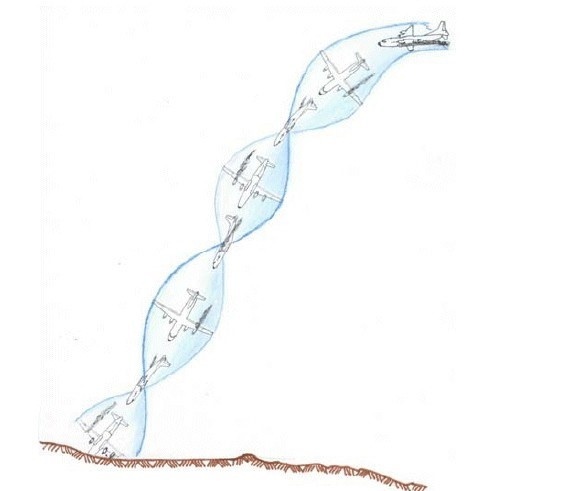

Для борьбы с подобными авиационно-ракетными комплексами требовалась машина с большим рубежом перехвата на «сверхзвуке», способной длительное время патрулировать на значительном удалении от корабля. Такой самолет должен был полагаться в основном не на корабельные системы наведения, а на собственную мощную бортовую PЛC. Отсюда вытекало новое требование: истребитель-перехватчик следовало создавать двухместным, с оператором во второй кабине.

Всепогодные истребители с чисто ракетным вооружением (F-86D, F-96D и F-94С) строилась в США и раньше. Однако все они предназначались для ПВО американского континента от стратегических бомбардировщиков. В 1948 г. фирама Дуглас создала палубный двухместный всепогодный истребитель F3D «Скайнайт». На нем испьтывались УР «Спэрроу» 1. Однако самолет обладал низкими ТТX (максимальная скорость 850км/ч, скороподъемность 10 м/с). Его построили в количестве всего 70 экземпляров и использовали в основном как опытный, отрабатывали вооружение и оборудование.

В июле 1955-го изготовили натурный макет истребителя, получившего обозначение F4H-1F.

В августе 1956-го его техническое проектирование было завершено и началась постройка первого опытного самолета. Однако из существенных его отличий от исходного проекта заключалось в использовании крыла стреловидностью 45 град. (Концы консолей были отклонены вверх на 12 град., в результате продую к моделей в аэродинамических трубах выявили неудовлетворительную поперечную статическую устойчивость компоновки АН-I. Тогда концам крыла придали положительный угол поперечного V). При первоначальной конфигурации крыла на больших углах атаки наблюдался срыв потока на концах крыла. Чтобы устранить это явление, хорды концевых частей крыла увеличили на 10%, образовав характерный «клык».

Поперечное управление на самолете обеспечивалось совместным отклонением элевонов и интерцепторов. Причем элевоны отклонялись только вниз, а интерцепторы — только вверх. Момент крена создавался отклонением элевона вниз на одном крыле, а интерцептора вверх — на другом.

Для обеспечения необходимых условий работы двигателя во всем диапазоне скоростей потребовался воздухозаборник изменяемой геометрии, автоматически регулируемой при помощи вычислителя аэродинамических данных.

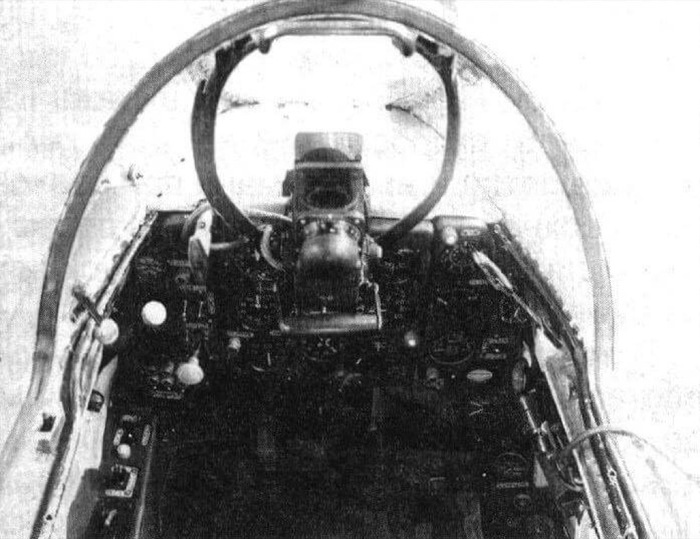

В носу самолета установили радиоприцел Вестингауз AN/APQ-50 с параболической антенной диаметром 610 мм, обеспечивающий перехват и пуск УР «Спэрроу» 3 (решили отказаться от сменных носовых конусов, предлагавшихся фирмой для истребителя F3H-G).

В мае 1958-го новый истребитель торжественно, под звуки оркестра, выкатили из сборочного цеха завода фирмы Мак-доннелл в г.Ламберт Филд. 27 мая ее шеф-пилот Р.С. Литгл вырулил на раскаленную от солнца ВПП и двинул РУД вперед до упора: F4H-1 впервые поднялся в воздух.

Несмотря на то, что проектные характеристики нового самолета вполне устраивали ВМС, все же, «на всякий случай», велись поиски альтернативного, более дешевого варианта всепогодного палубного перехватчика. В частности, рассматривался проект Воут F8U-3 «Крусейдер» 3 — одноместного, со складными подфюзеляжными килями большой площади и одним ТРДФ Пратт-Уитни J75-P-5A (Ixl 1 400 кгс). Однако работы над машиной фирмы Макдоннелл шли успешно и разработку F8U-3 вскоре прекратили.

В декабре 1958-го ВМС США заключили контракт на поставку 23 предсерийных и 24 серийных истребителей F4H-I, названных «Фантом» 2.

Основатель фирмы Д.Ф.Макдоннелл, шотландского происхождения, в «лучших традициях» своего народа с большим «уважением» относился к нечистой силе. Отсюда и «фирменные» имена его самолетов — «Демон», «Фантом» (призрак), «Буду» (колдун), «Бенши» (в кельтских преданиях — завывание нечистой силы, предвестники смерти). Однако стоимость одного предсерийного самолета оказалась отнюдь не призрачной — 7,4 млн .долл.

На первом опытном «Фантоме» установили ТРДФ Дженерал Электрик J79-ЗА (2x6715 кгс). После 50 испытательных полетов их заменили на J79-G Е-2, затем на еще более мощные J79-G Е-2А (2x7325 кгс).

YF4H-I сразу же громко заявил о себе, «отобрав» ряд мировых рекордов скорости и высоты у Су-9. 6 декабря JI.Флинт, взлетрв с авиабазы Эдварде, поднялся на высоту 30 040 м, превысив более чем на 1200 м динамический потолок, достигнутый тем же Су. В 1960-м «Фантом» 2 установил мировые рекорды скорости по 100 и 500 км замкнутым маршрутам.

В 1961-м праздновалось 50-летие морской авиации США. Этот юбилей американцы отметили целой серией рекордных полетов: в мае YF4H-I прошел из Нью-Йорка в Лос-Анджелес за 2 ч. 49 мин. 9,9 с, в августе установил мировое достижение скорости на малой высоте — 1453 км/ч. 22 ноября опытный F4H-I N2, пилотируемый Р.Робинсоном, установили абсолютный ее рекорд — 2583 км/ч (на этом «Фантоме» двигатели для увеличения тяги снабдили системой впрыска водо-спиртовой смеси в пространство перед компрессором для охлаждения его лопаток. Всего с 1950-го по 1969-й год на «Фантоме» было установлено 16 мировых рекордов в различных категориях.

Выпуск самолетов опытной серии постепенно «обрастал» техническими усовершенствованиями. На седьмом истребителе была установлена система управления пограничным слоем (УПС). Она способствовала улучшению взлетно-посадочных характеристик. На 19-м — вместо PJ1CAN/APQ появилась значительно более мощная станция AN/APQ-72 с диаметром антенны 813 мм. Это вызвало "раздувание» носового радиопрозрачного обтекателя. Чтобы улучшить обзор вперед-вниз для второго члена экипажа, фонарь сделали более выпуклым и несколько выступающим над фюзеляжем. В соответствии с рекомендациями NACA сменилась форма основных воздухозаборников и воздухозаборников системы кондиционирования воздуха, установленных сразу за обтекателем PJ1C.

Все 23 самолета опытной серии в дальнейшем получили обозначение F-4A и использовались только для проведения летных испытаний. Во время них оказались более высокие, чем предполагалось JTTX. Кроме того, установили, что характеристики управляемости на самолете с подвешенными ракетами несколько лучше, чем на машине без внешних подвесок.

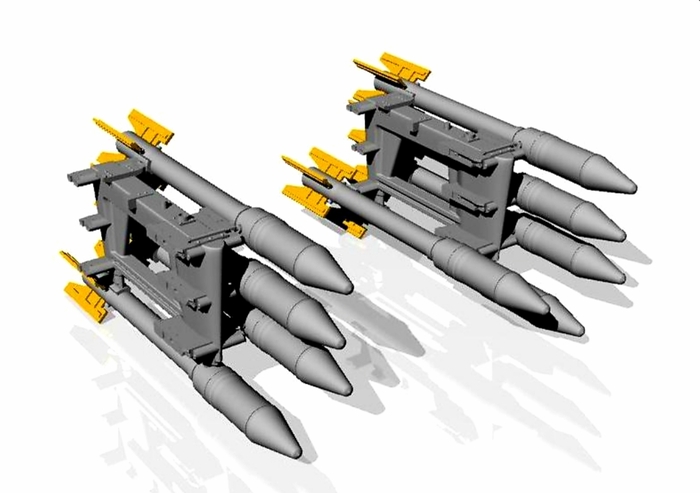

В декабре 1960- го на авиазаводе в г.Сент-Луисе начался серийный выпуск самолетов F4H-I, переименованных в F-4A. Истребители имели два внутренних под-крыльевых ттилона LAU- 17/Адля подвески УР «Спэрроу» и «Сайдуиндер», два внешних подкрыльевых пилона MAU-12 для подвески ПТБ, а также центральный подфюзеляжный пилон с пиротолкателя-ми «Аэро»-27А. Система управления огнем «Аэро»- IA включала радиоприцел AN/ APQ-72 с РЛСА>4/АРА-157 для подсветки воздушной цели при пуске ракет «Спэрроу» 3.

В феврале 1960-го начались летные испытания на борту авианосцев шести опытных самолетов F-4A. В 1961-м первые серийные истребители этого типа поступили в строевые части. Ими оснастили тренировочную эскадрилью ВМС YF-121 «Писмэйкер» — «Миротворец», дислоцированную в Калифорнии.

После постройки 47 самолетов F-4A фирма Макдоннелл-Дуглас приступила к выпуску усовершенствованной модификации палубного истребителя F-4B (первый опытный поднялся в воздух 25 марта 1961-го). Так же, как и последние серийные F-4A, новые «Фантомы» имели пять узлов внешней подвески для размещения бомб, подвесных баков, неуправляемых ракет и УР «Сайдуиндер» с И К системой самонаведения и четыре полуутопленных подфюзеляжных узла — «гнезда» для ракет «Спэрроу» 3. Установили автопилот Дженерал Электрик ASA-32, бомбардировочный прицел-вычислитель Лир AJB-3/А, размещенный в носовой части фюзеляжа. Машину стало возможно применять и в качестве тактического бомбардировщика.

Теплопеленгатор ACF ААА-4 установили непосредственно под антенной РЛС в отдельном обтекателе.

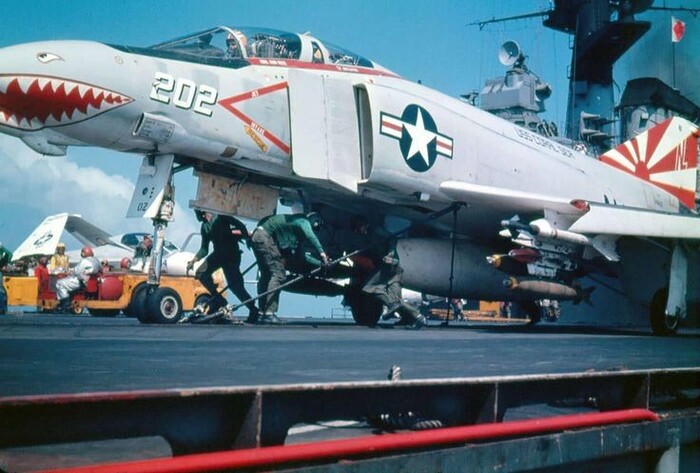

Первую эскадрилью F-4B разместили на борту ударного авианосца «Саратога» в октябре 1960-го. В 1962-м истребители начали поступать в корпус морской пехоты США. Собственно, обозначение «F-4В» «Фантому» присвоили лишь в сентябре 1962-го, когда министерство обороны США ввело единую индексацию ЛА для всех родов войск.

С июня 1961 г. по март 1967 г. ВМС и эскадрильям морской пехоты было поставлено 637 «Фантомов» (часть из них позже переоборудовали в другие модификации). Машины оснастили системой дозаправки в воздухе методом «шланг-конус» (штанга топливоприемника устанавливалась справа от кабины летчика и & нерабочем положении убиралась в фюзеляж).

В апреле 1963-го начались летные испытания палубного истребителя-перехватчика F-4G (первого с таким названием, который не следует путать с противорадиолокационным истребителем F-4G «Уайдд Уизл»). Машину оснастили автоматизированной помехозащищенной линией командного управления AN/ASW-21 (нечто вроде советской «Лазури», устанавливаемой на МиГ-21, Су-9 и других перехватчиках). Дополнительная радиоэлектронная аппаратура размещалась непосредственно за кабиной экипажа, вместо топливного бака № I.

Все построенные 12 самолетов этого типа в декабре 1965-го направили во Вьетнам в составе эскадрильи YF-213 «Блэк Лайонс». Она действовала с авианосца «Китти Хоук». Самолеты имели новую камуфляжную окраску.

После возвращения из Вьетнама все F-4Q переоборудовали в стандартные F-4B: использование системы AN/ASW-21 в боевых условиях себя не оправдало.

Опыт боевого применения F-4B во Вьетнаме потребовал внесения в его конструкцию ряда изменений. В соответствии с программой модернизации создали палубный истребитель F-4N, имеющий упрочненную конструкцию и усовершенствованное оборудование. На авиаремонтном предприятии ВМС в вариант F-4N в 1973-1978 гг. переоборудовали 301 F-4В.

Еще более радикальной модификацией палубного «Фантома» стал истребитель F-4J, совершивший первый полет 27 мая 1966 г. Он имел новые бортовой радиолокационый комплекс AN/AWG-10, бомбардировочный прицел-вычислитель AJB-7, аналогичный установленному на F-4C, и систему радиолокационного оповещения AN/APR -32 RHAW, антенны которой монтировались в верхней части киля.

F-4J стал первым серийным истребителем, оснащенным нашлемной системой целеуказания Хонеуэлл YTAS, служащей для управления наведения тепловых головок самонаведения ракет посредством по ворота головы летчика. На шлеме укреплялся визир, в обрамлении которого пилот «удерживал» самолет противника. Специальная система отслеживала пространственное положение шлема (и, следовательно, визира) и по нему определяла, в каком направлении находится цель, ориентируя в ту же сторону и головку самонаведения ракеты.

В середине 1970-х годов был выдан заказ на 500 комплектов этой системы. Однако на самолетах она не «прижилась», и вскоре о ней забылы. Несколько позже, уже в 1980-е годы, более совершенные системы подобного назначения появились на истребителях МиГ-29 и Су-27.

Внутренний запас топлива на F-4J увеличили за счет установки дополнительного, седьмого топливного бака. На самолете применялись новые двигатели J79-JE-10 с увеличенной тягой и усовершенствованные катапультные кресла Мартин-Брейкер Мк.7, способные «стрелять летчиками при нулевой скорости и высоте.

В ВМС и КМП США с декабря 1966-го по июль 1972-го поставлено 522 самолета F-4J. Дальнейшим его развитием стал истребитель F-4S, созданный в J 978-м (в эти машины переоборудовались ранее построенные). По сравнению с исходным самолетом, F-4S имел усиленную конструкцию, модернизированные оборудование и двигатель J79-JE-10В. Как и на «сухопутных» F-4E, на нем вместо отклоняемых носков применялись предкрылки, несколько повысившие горизонтальную маневренность. Средства РЭБ были дополнены системой активных помех AN/ALQ-126 (антенны устанавливались на воздухозаборниках).

Несомненный успех «Фантома», созданного по заказу флота, контрастировал с провалами истребительной программы ВВС США. В самом деле, тактический истребитель Локхид F-104 «Старфайтер» — стрелообразное создание Келли Джонсона, широко рекламировавшийся американцами как лучшая в мире машина своего класса, оказался малопригодным для эксплуатации в реальных боевых условиях из-за огромной посадочной скорости. При высоких максимальной скорости и потолке «Старфайтер» получился недостаточно маневренным, уступая по этому важнейшему параметру МиГ-21 и «Миражу» III. Компоновка истребителя препятствовала размещению на его борту сколько-нибудь серьезного бомбового вооружения, а малые размеры отсека бортовой PJIC ограничивали возможности по автономному обнаружению воздушного противника. В довершение всего «Старфайтер» перекрыл все «рекорды» аварийности и заслужил малопочетное прозвище «летающий гроб».

В этих условиях ВВС решили отбросить ведомственные амбиции и обратиться за помощью к морякам. В январе 1962-го два F4H-I были переданы военно-морским флотом Центру боевого применения ВВС США, расположенному на авиабазе Лэнгли, для оценки «Фантома» в роли тактического истребителя. Там провели сравнительные испытания F4H-1 и наиболее мощного перехватчика ВВС США — Конвэр F-106 «Дельта Дарт», доказавшие превосходство палубной машины, а уже в марте 1962 г. самолет под обозначением F-110A «Фантом-2» приняли на вооружение военно-воздушных сил. В апреле 1962 г. заказали 280 истребителей F-110A, в сентябре «сухопутных» «Фантомов» вновь, уже окончательно, переименовали и стали называть F-4С.

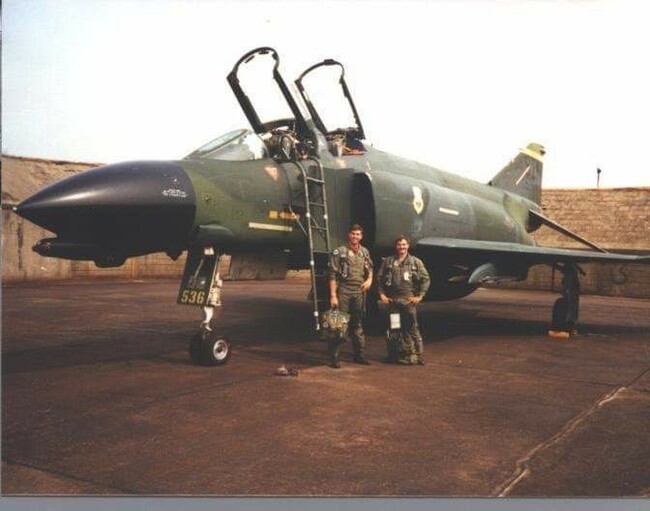

Первый серийный F-4C поднялся в воздух в мае 1963-ш. По 1966 г. ВВС США получили 583 истребителя этого типа. Несколько машин модифицировали в противорадиолокационный вариант EF-4C (первый полет состоялся 4 июня 1972 г., с 1973-го по 1978-й переоборудовано 148 машин).

От исходного палубного F-4C отличался облегченным шасси (снимались требования к выдерживанию «жесткой» посадки на палубу авианосца), более легким тормозным гаком (играл роль лишь аварийного средства торможения). Размер колес увеличили.

Задняя кабина для повышения боевой живучести оснащалась основными органами управления самолетом. Это потребовало радикального изменения конструкции приборной панели оператора, которому теперь был нужен хороший обзор вперед-вниз. Систему дозаправки методом «шланг-конус», принятую в ВМС, заменили на стандартный для ВВС топливо приемник, обеспечивающий работу с телескопической штангой. Изменили систему запуска двигателей.

Подверглось изменению и БРЭО: на самолете появилась инерциальная навигационная система Литон AN/ASN-48, сблокированная с бомбардировочным прицелом-вычислителем AJB-7 и образующая прицельно-навигационный комплекс. Это значительно повысило ударный потенциал машины.

Систему вооружения модернизировали, и самолет получил возможность нести на подкрыльевых пилонах управляемые ракеты AGM-12 «Булпап» класса воздух-земля.

27 мая 1963-ш первый F-4C выкатили из сборочного цеха на бетон аэродрома Ламберт- Филд, а в январе 1964-го «Фантомы» уже поступили на вооружение 4453-го тренировочного авиакрыла ВВС США на авиабазе Макдилл (Флорида^. Первую партию F-4C направили во Вьетнам в 1965-м.

В 1972-м F-4C начали постепенно сниматься с вооружения строевых частей ВВС, передаваться Национальной гвардии, резерву или продаваться за рубеж. Так, 32 поставили испанским ВВС.

На смену F-4C пришел тактический истребитель F-4D «усовершенствованный Фантом» (так называли эту модификацию в некоторых документах ВВС США). Первый взлетел в декабре 1965-ш. В 1966-19о8 гг. ВВС получили 825 машин этого типа. На самолете установили новый радиоприцел AN/APQ-109, способный, в отличие от РЛС, применявшихся на «Фантомах» предыдущих модификаций, работать в режиме радиодальномера при действии по наземным целям, что еще более расширило область его боевого применения.

Летчик получил новый оптический прицел AN/ASG-22, скомплексированный с бомбардировочным вычислителем ASQ-91. Вместо ИНС AN/ASN-42 применили также новую инициальную навигационную систему ASQ-63. Она обеспечивала большую точность определения текущих координат. БРЭО установили вместо топливного бака N° 1, расположенного непосредственно за кабиной летчиков.

На первых сериях F-4C отсутствовал тепло пеленгатор, потом обтекатель этого прибора вновь появился в носовой части «Фантома». Однако вместо И К датчика в нем расположили антенну системы радиоразведки APR-25/26 RHAW. Она обеспечила возможность применения противорадиолокационных ракет AGM-45 «шрайк».

В состав вооружения новой модификации истребителя включили УР класса воздух-воздух малой дальности с И К системой самонаведения AIM-4 «Фолкон». Ранее они применялись на истребителях-перехватчиках Нортроп F-86H «Скорпион», Мавдоннелл F-101B «Вуду», Конвэр F-102 «Дельта Депер» и F-106 «Дельта Дарт» и имелись на складах ВВС в больших количествах), контейнеры SUU-16A с шестиствольной пушкой «Вулкан» (20 мм), затем замененные на более совершенные SUU-23A, а также последнее достижение в области авиационного вооружения того времени — корректируемые бомбы.

Для применения КАБ с лазерной системой пассивного самонаведения под крылом подвешивался контейнер с лазерным прожектором «Пейв Кнайф» (при корректировании полета бомбы самолет с включенным лазером должен был пикировать строго на цель.

С 1977 г. на замену этой системы пришел контейнер AN/ASQ-153 «Пейв Спайк», в состав которого входил лазерный прожектор и телевизионная камера, способная наводиться по углу места и азимуту и служащая для автоматического удержания цели. Для применения бомб с телевизионной системой самонаведения в кабине оператора был смонтирован небольшой телевизионный монитор.

Боевое применение F-4D во Вьетнаме началось весной 1967-ш, затем 32 самолета поставили Ирану и 90 — Южной Корее.

Наиболее удачной и распространенной модификацией «Фантома» стал F-4E. При его создании был учтен опыт боевого применения авиации США во Вьетнаме. Первый полет машины состоялся 30 июня 1967 г. С 1967-ш по 1976-й год построили 1387 F-4E, внешне отличавшихся более длинной и узкой носовой частью, придававшей самолету хищный, «акулообразный» вид.

В отличие от остальных «Фантомов», являвшихся, по существу, истребителями-перехватчиками, приспособленными для решения ударных задач, новая модификация создавалась, в основном, для борьбы за завоевание превосходства в воздухе (требовалось добиться перелома в воздушных боях над Северным Вьетнамом, а прежние модификации F-4 оказались не в состоянии решить эту задачу).

Одним из основных отличий новой модификации явилась установка в носовой части фюзеляжа, под РЛС, шестиствольной 20-мм пушки MG1-AI «Вулкан» — мощного орудия со скоростреаль-ностью 6000 выстр./мин и высокой начальной скоростью снаряда, эффективного средства борьбы как с воздушными, так и с наземными целями.

На самолете F-4E появился новый радиоприцел Вестингауз AN/APQ-120 с антенной уменьшенного диаметра (ранее сообщалось, что прицел способен обнаруживать воздушные цели на фоне замли, но в дальнейшем эта информация не подтвердилась). Масса БРЭО истребителя при переходе на микроэлекгронные схемы уменьшилась на 40% по сравнению с самолетом F-4B. В кабине установили катапультные кресла Мартин-Бей кер Н Мк.7, позволяющие покидать самолет в более широком диапазоне режимов, в частности, при нулевой скорости и высоте.

Для компенсации увеличения массы самолета, вызванной установкой пушечного вооружения и дополнительного обо рудования, на F-4E были применены более мощные ТРДФ J79-JE-17.

В 1968 г. первый F-4E направили вс Вьетнам на войсковые испытания, a в 1970 г. началось плановое перевооружение новыми истребителями эскадрилий ВВС США, дислоцированных в Дананге

Боевое использование новых самолетов вскрыло ряд дефектов и недоработок) конструкции, с которыми специалистам фирмы Макдоннелл-Дуглас пришлось изрядно повозиться. Так, для предотвращения засасывания пороховых газов при стрельбе из пушки в воздухозаборник двигателя удлинили стволы орудия. В начале 1970-х годов на носке крыла вместо отклоняемых предкрылков установили неподвижные щитки. Это позволило не сколько уменьшить радиус виража. По том такие доработки провели и на маши нах ВМС (F-4S).

На ряде истребителей в носке право консоли крыла установили телевизион ную систему TISEO. Она имела оптику большой кратностью увеличения и прел назначалась для слежения за воздушным целями, позволяла опознавать самолет противника на значительном удалении условиях хорошей видимости.

F-4E стал одним из наиболее массовых самолетов в ВВС многих стран. Поставлялись Австралии, Греции, Египту, Израилю, Ирану, Турции, ФРГ, Южной Коре и Японии (F-4EJ). На базе F-4Едля ВВС ФРГ создали модификацию F-4F с упрощенным БРЭО и вооружением.