Access Love Lost - визуальная новелла

3 поста

3 поста

19 постов

3 поста

Хз, пикаба вроде бы не для этого, но жижу прикрыли, поэтому напишу здесь, наверное:

сижу в общаге в Баварии, съехал с лагеря беженцев, бухаю пивас, нахожусь в состоянии суперпозиции.

Иногда я размышляю о том, насколько парадоксально устроена логика веры. Если упростить картину мира до двух сценариев — бог есть или бога нет — получается интересная модель риска.

Если никакого божества нет — атеисты ничего не теряют. Они просто спокойно проживают жизнь, не опираясь на сверхъестественные предположения, не терзаются сомнениями, не боятся, в конце концов.

Если бог есть, атеист формально рискует лишь одним: тем, что не верил. Но в этой логике есть важная деталь: правдоподобность «оскорбления божества» не очевидна. Если допустить 50/50, что бог реален, тогда остаётся, возможно и весомый шанс, что он обидится на неверие. Однако и здесь можно спорить: допускаем ли мы всеведущего, мудрого бога, который очень легко обижается? Или наоборот — такого, который понимает сомнение?

Религий много — сотни, если считать основные традиции и их ответвления. И каждая утверждает, что именно её версия истины корректна.

Получается интересный парадокс: верующий тоже рискует, потому что:

если он угадал веру — он «в плюсе», но шанс минимален;

если не угадал — он может обидеть реальное божество тем, что поклонялся не тому, кому следует.

Вероятность ошибиться здесь уже не 50/50, а уже достаточно весомое число.

Это превращает веру в игру с большим количеством ставок, где нужно выбрать именно ту религию, которая соответствует "существующему" божеству. Стратегия становится менее надёжной.

Если чисто математически оценивать риск ошибиться, то атеизм выглядит более «логичной» и безопасной стратегией: ставка одна → ошибок меньше.

Верующий, наоборот, делает сложную ставку среди множества возможных вариантов. Кроме того, жизнь верующего полна самоограничений, внутренних терзаний, сомнений, опять же, приходится совершать намаз в метро, становится "замоташкой", лишаться радостей жизни, связанных с употреблением разных вкусняшек и бухлишка, а в отдельных, особо упоротых религиях крайней плоти или клитора (жизнь тёток в таких обществах вообще крайне тяжела). И никто ему не даст гарантии, что то, во что он верил всю свою жизнь - является верным выбором.

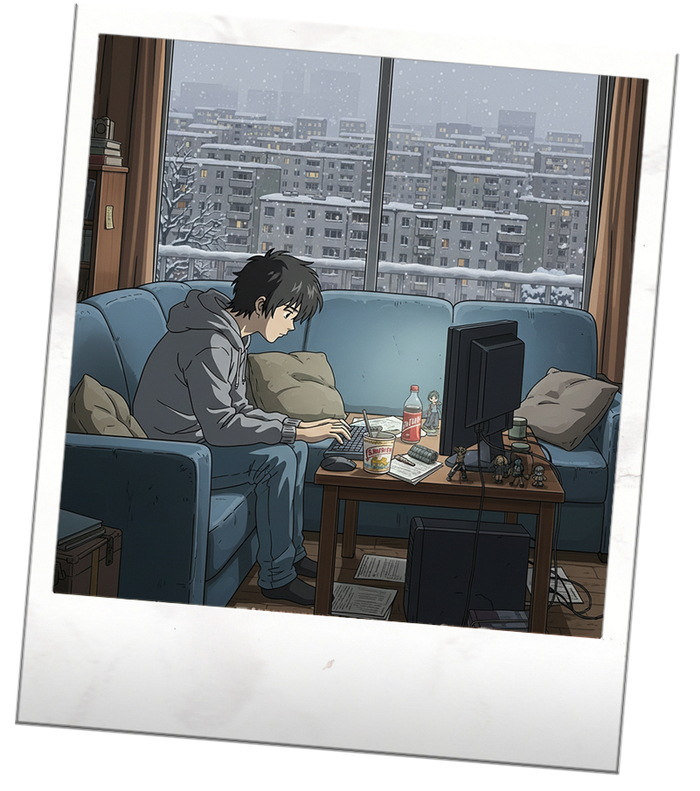

Примерно год назад прочитал БКРР, отчего пришел в странное возбуждение и решил запилить свою собственную визуальную новеллу, не имея ни малейшего представления о том, что это такое, и как это делать.

Короче, прошел год, проект полностью готов. Сделал, как и собирался, полноценную визуальную новеллу на движке Ренпай. Реализовал:

4 сюжетных арки по две концовки для каждой из них;

по одной мини-игре для каждой арки;

несколько персонажек для гарема;

какой-никакой сюжет.

ну и собственно о чем это все:

В городе, где корпорации META-Connect и EchoSpace контролируют каждую эмоцию, вам предстоит отправиться в поиск того, чего давно нет — искренних чувств и настоящей связи. Вы раскроете тайны, которые скрывают корпорации, и узнаете, что на самом деле стоит за загадочным проектом A.L.L.

👤 Алекс Морозов — человек, потерявший себя в цифровой пустоте

Он ищет любовь, понимая, что каждый клик и сообщение могут быть лишь иллюзией. Его одиночество пронизывает город, где настоящие эмоции стали товаром.

✨ A.L.L.ice — загадочная собеседница

Ее ник и идеальные сообщения — единственный свет в темноте. Но за ними скрывается больше, чем кажется, а ключ к разгадке трагедии на мосту "Дружбы" может быть совсем рядом.

🏡 Алька — соседка, которая может помочь

Живая и искренняя, она — шанс Алекса на спасение от цифровой пустоты. Но выход из Системы всегда опасен, и за ним могут последовать последствия, о которых никто не предупреждает.

🌟 Загадочная незнакомка со светящимися волосами

Ее появление на перекрестке пути Алекса вносит тревогу и сомнение. Кто она на самом деле — союзник, враг или часть той самой тайны, которую все пытаются скрыть?

👫 Друг Макс — поддержка или ловушка?

Он знает больше, чем говорит. Иногда близкие могут быть источником опасности не меньше, чем корпорации.

🚨 Мост "Дружбы" и тайны корпораций

Таинственная группировка "Алый рассвет" обещает раскрыть правду о трагедии, которую все хотят забыть. Но правда может быть страшнее любых иллюзий.

🔑 Что вас ждет:

Глубокая личная драма и поиски любви в мире цифровых иллюзий.

Раскрытие секретов Проекта ALL и связи с идеальной собеседницей A.L.L.ice.

4 сюжетные арки, каждая из которых предлагает хорошую и плохую концовку.

Бонусы за получение всех концовок — откройте все грани истории и узнайте, что скрывает город.

Опасные тайны корпораций, загадочные личности и выборы, которые определяют судьбу Алекса и его близких.

"Любовь — это всего лишь программа, которую можно взломать? Алекс Морозов готов проверить, ищет ли он настоящие чувства или только их отражение."

🔥 Начните своё захватывающее расследование в Access Love Lost (A.L.L.) и найдите любовь среди цифровых иллюзий.

Увидел, что мой яндекс-диск навернулся, и решил перенести свои некоторые поделки на ич.

Соответственно две головоломки (писал на дельфи):

Nur8 Elox

Hexagonal Loop:

Распространяются бесплатно, нет рекламы и донатов.

Пользовался разными ИИ, и вот хочу сказать - наличие ограничение может раздражать, но иногда, начинаешь понимать, что их полное отсутствие - не всегда хорошо.

Примером это может служить ИИ Грок - особенности психотипа Илона Маска не могли не сказаться на его детище - это какая-то абсолютно оторванная от реальности хня, которой полностью похер на любые этические стандарты и нормы.

Пообщавшись с ним, проникаешься ощущением вседозволенности. Не знаю, по сравнению с ним, даже урезанный чат ЖПТ и относительно нейтральная Гемини кажутся аленькими цветочками.

Хей, Илон, может все-таки приведешь в чувство свой ИИ?

Душа, носившая при жизни имя «Коршун», а в миру – Вячеслав Иванович, но об этом давно забыли, стояла перед вратами, от которых веяло таким леденящим душу холодом, что даже вечная промозглая тоска воровской малины казалась курортом.

– Следующий! – прогремел голос, и Коршуна втолкнули внутрь.

Зал был пуст и бесконечно велик. На возвышении, за столом, покрытым пылью веков, сидел седой мужчина в простой одежде, с двумя огромными ключами в руках. Рядом с ним висели гигантские весы. Коршун сразу оценил обстановку, но виду не подал, оставаясь подчеркнуто равнодушным.

– Я апостол Петр, – отчеканил седой мужчина, и продолжил, сверяясь со свитком. – Душа грешная, Вячеслав, известный вор в законе. Обвиняется в грабежах, вымогательстве, непочтении к властям и прочих смертных грехах. Признаешь ли ты себя виновным в том, что прожил жизнь во зле?

Коршун медленно закурил припасенную с того света сигарету, выпустил струйку дыма в сторону апокалиптических фресок на потолке и хрипло произнес:

– А ты по какому праву спрашиваешь, апостол? По понятиям ли? Или фраернуться захотелось?

Петр опешил. За тысячелетия он слышал многое: мольбы, оправдания, молитвы. Но такое – впервые.

– Я… я слуга Господа, хранитель ключей от Рая! – выпалил он.

– Ключи – это хорошо, – кивнул Коршун. – Значит, на хозяйстве. Уважаю людей дела. Но вот что я тебе скажу, Петька. Ты-то по всем понятиям - шестерка .

У Петра отвисла челюсть. Он попытался что-то сказать, но лишь беспомощно пошевелил губами.

– Шестерка, – повторил Коршун, сделав ударение. – Ты, по факту, здесь на подхвате. Судишь, рядишь, по бумажке. А тебе самому-то что с того? Ты свою долю от грехов этих имеешь? Нет. Ты работаешь на дядю. На пахана Небесного. Так что не заносись особо.

– Да как ты смеешь! – закричал Петр, вскочив с места. – Я ученик Христов! Я отрекся от него, но раскаялся! Я церковь основал!

– Отрекся? – Коршун прищурился, и в его глазах вспыхнули угольки презрения. – Базар-то какой пошел. Отрекся – значит, струсил. Сдал братву в трудную минуту. Стукачок, значит? Сучья морда. Раскаялся? Ну, это ты зря. Сознанка – такое дело, она только срок утяжеляет. Никогда, слышишь, никогда нельзя брать на себя хоть свои, хоть чужие косяки. А ты сам на себя все грехи мира взвалил. Дурик ты, короче, вот кто.

Петр стоял, трясясь от гнева и унижения. Он пытался найти слова, но вся его богословская риторика разбивалась о каменную стену воровского цинизма.

– И вообще, – Коршун подошел к весам и презрительно ткнул в одну чашу пальцем с дорогим перстнем. – Ты меня судить не можешь. Я – не при делах.

– Как это не при делах?! – взревел Петр. – Ты же вор!

– Именно что вор, – спокойно ответил Коршун. – А не какой-нибудь лабух или купец. Я жил по понятиям. А ваши заповеди, все эти «не убий», «не укради» – это ваши внутренние правила. Ваш «блатной кодекс». Я его не подписывал. Никаких обязательств на себя не брал быть хорошим по-вашему. Я был правильным пацаном по своим понятиям. Чести не терял, братву не сдавал, по струнке не ходил. Так с какого перепуга я теперь должен перед тобой отчитываться? Юрисдикция у нас разная. Ты – в своем монастыре со своим уставом, я – в своем.

Он повернулся и пошел к выходу, бросив на прощание:

– Так что не морочь мне голову, шестерка. И пахану своему передай: Коршун – человек случайный, в ваши игры не играл и играть не будет. Я тут вообще не при делах.

И душа вора в законе, не дожидаясь ни приговора, ни ответа, растворилась в серой мгле, оставив апостола Петра в полном и абсолютном ступоре перед его же собственными весами, которые вдруг показались ему до смешного бесполезными.