Как мы задумали небольшую выставку, а в итоге открыли два неизвестных советских компьютера. Часть 2

Автор текста: BootSector

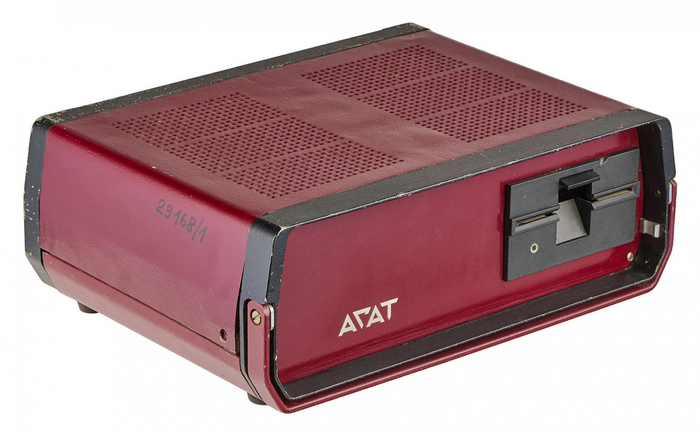

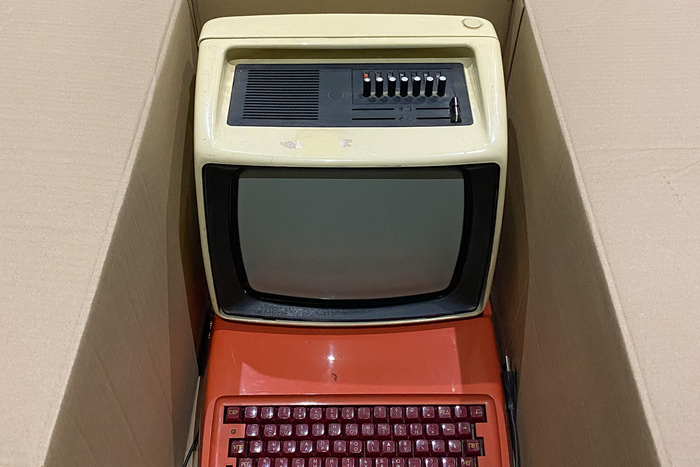

Это продолжение рассказа о выставке, посвящённой 100-летию конструктора вычислительной техники М.А. Карцева и 40-летию компьютера «Агат». Первая часть здесь.

В предыдущей статье я рассказал, какие материалы по «Агатам» удалось найти в архиве НИИВК. Хотя и те события от нас отделяет более 40 лет, по меркам истории это буквально вчера. Сегодня же я предлагаю заглянуть в более далёкие времена, когда ЭВМ не то что не называли компьютерами — когда сама идея того, что электронная вычислительная машина может существовать, вызывала скепсис.

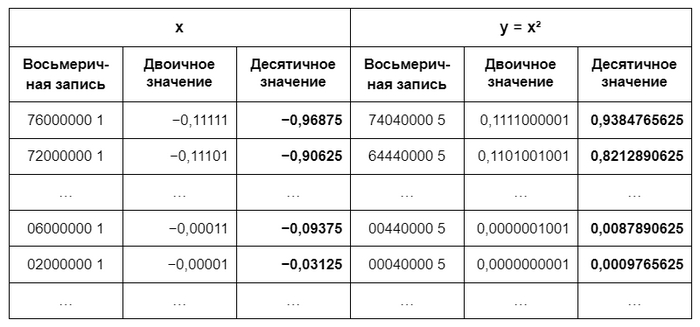

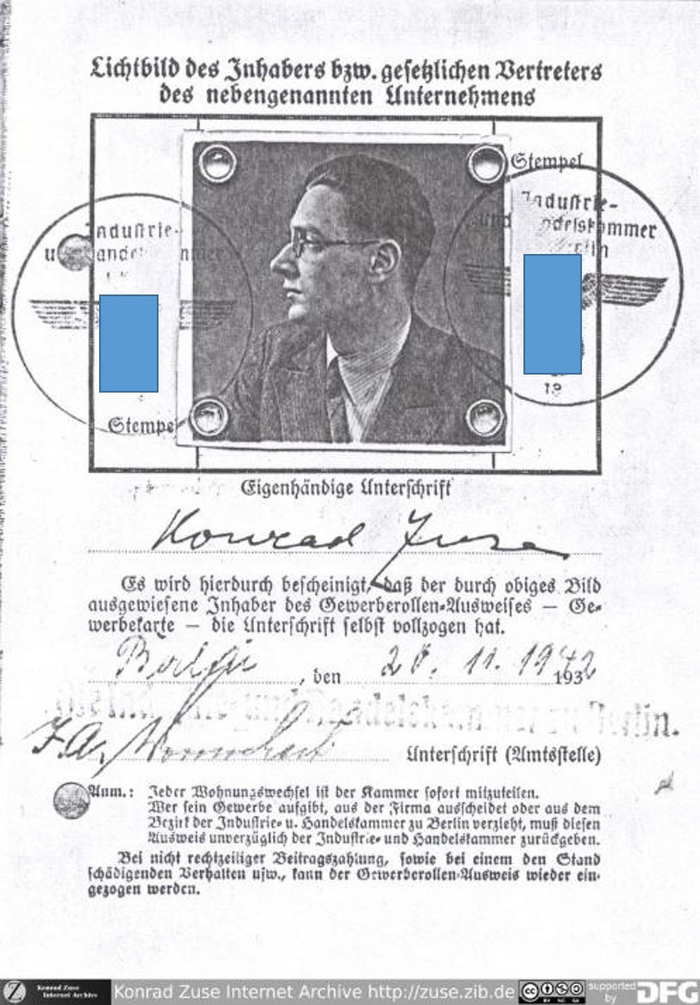

Михаил Александрович Карцев был среди тех, кто этого скепсиса не побоялся. Он — один из генеральных конструкторов советской вычислительной техники, чей личный трудовой путь (да простят мне этот архаичный штамп) совпал с зарождением и развитием целой отрасли. Начав рядовыми инженерами или радиомонтажниками во времена первых ламповых машин, Карцев и его коллеги приложили руку к разработке трёх, а то и четырёх поколений ЭВМ, доросли до руководителей НИИ и основали свои научные школы.

В общем, юбилей такого человека, да ещё и вековой, Политехнический музей никак пропустить не мог. Тем более что именно нам родственники М.А. Карцева передали на хранение его личный фонд. Зимой 2023 года мы приступили к разработке концепции выставки. Сроки и средства были как всегда ограничены, поэтому мы решили обойтись без авангарда и сделать всё вполне традиционно. Рассказ должен был начаться с биографии главного героя, а далее перейти к его детищам и их общей непростой судьбе.

Проиллюстрировать биографию Михаила Карцева с помощью личных вещей оказалось непросто. Он действительно был из тех людей, про кого говорят, что они живут работой. Его сын вспоминал:

«У него не было хобби в общепринятом смысле этого слова. В свободное время он в основном читал. Он никогда не занимался спортом, был активным противником дачи и машины...»

Всё, что мы смогли наскрести, уместилось в одной витрине, да и та своей скромностью скорее навевала мысли о довлатовском партизане Боснюке.

А ведь жизнь Михаила Карцева, мягко говоря, не была скучной. Она и трагична, и типична для людей того поколения: едва окончив школу, он попал на фронт Великой Отечественной.

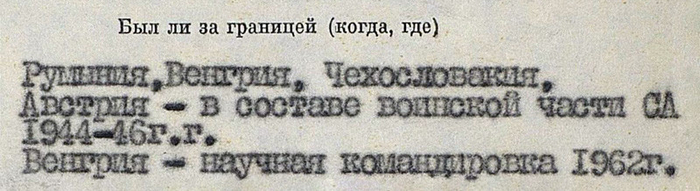

Начал свой боевой путь стрелком, успел послужить и в артиллерийских, и в танковых частях. Участвовал в освобождении Румынии, дошёл до Будапешта, был награждён медалями и орденом Красной Звезды — а после, как и многие другие ветераны, о войне старался не говорить.

«… из него практически невозможно было вытянуть фронтовые воспоминания. Он жил не прошлым, а будущим».

Владимир Михайлович Карцев

Очень характерная выписка из личного дела. «Бывали за границей?» — «Да, бывал. В составе частей Красной Армии»

После демобилизации в 1947 году Карцев сделал довольно нетипичный выбор. В отличие от многих сверстников, кто сразу пошёл работать, он решил, что ему необходимо получить высшее образование. Карцев поступил на радиотехнический факультет Московского энергетического института — возможно, не в последнюю очередь потому, что на Южном фронте ему довелось побыть командиром отделения радио.

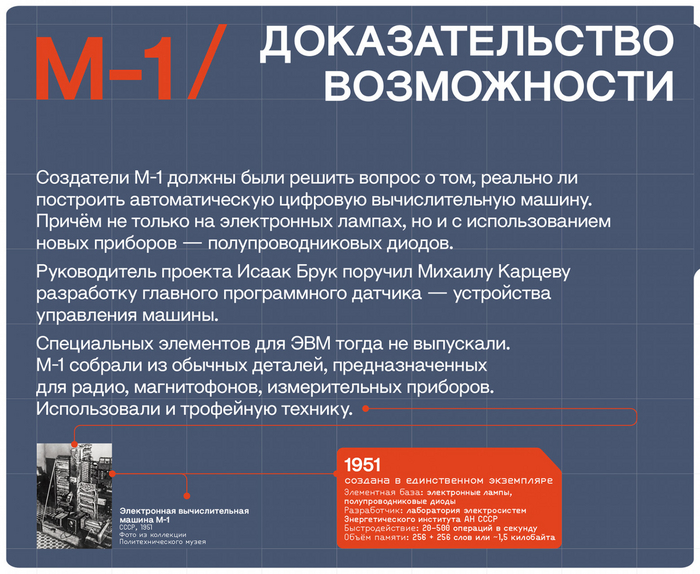

Там его в числе других талантливых студентов заметил один из корифеев советской вычислительной техники Исаак Семёнович Брук. Он пригласил Карцева на работу в лабораторию электросистем Энергетического института АН СССР, где в тот момент готовился к реализации смелый проект — электронная цифровая вычислительная машина, будущая М-1.

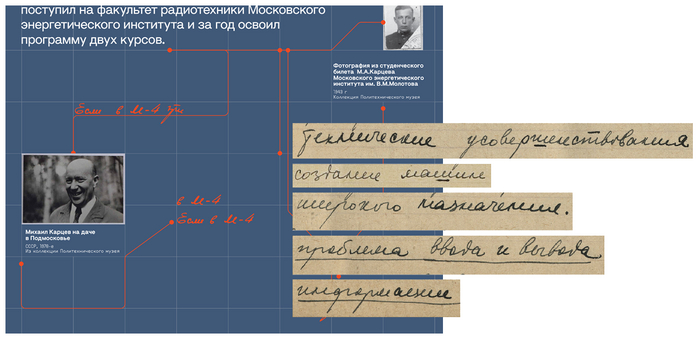

Вдохновившись записными книжками самого Михаила Александровича, дизайнеры предложили стилизовать информационные стенды о его жизни и его машинах под клетчатый тетрадный лист.

Тексты и фотографии по их задумке должны были перемежаться небольшими рукописными фрагментами. Правда, поначалу для этого выбрали какие-то несвязные обрывки текста вроде «Если в М-4 при». Я настоял, чтобы их заменили на более осмысленные фрагменты — «проблема ввода и вывода», «технические усовершенствования».

Конечно, основная моя роль на выставке сводилась не к критике дизайна. В первую очередь мне нужно было грамотно подобрать исторические документы и артефакты и придумать, как преподнести их посетителю.

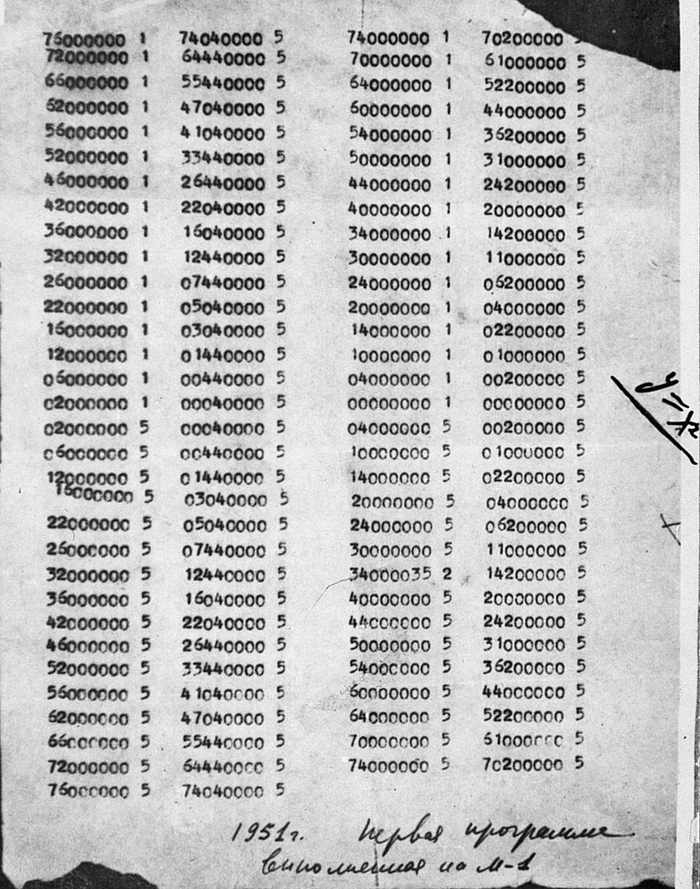

Ещё отцами-основателями Политехнического было заведено не просто показывать те или иные вещи, а объяснять, как они работают. Вот и вычислительную машину М-1, внешне совсем не похожую на привычный компьютер, хотелось сделать чуть ближе для нашего современника. Например, сохранилась распечатка первой программы, выполненной на М-1.

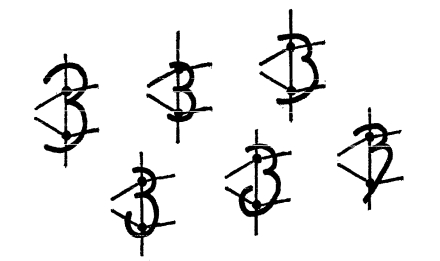

Суть самой задачи хорошо известна — расчёт точек для параболы y = x². График этой функции симметричен, поэтому, сравнивая результаты решения для положительного и отрицательного значений x, легко убедиться в правильности работы машины. Но вот как именно следует читать распечатку, нигде в источниках не говорилось. По набору символов на распечатке понятно, что это числа в восьмеричной системе счисления — тогда она была популярнее общепринятой сегодня шестнадцатеричной.

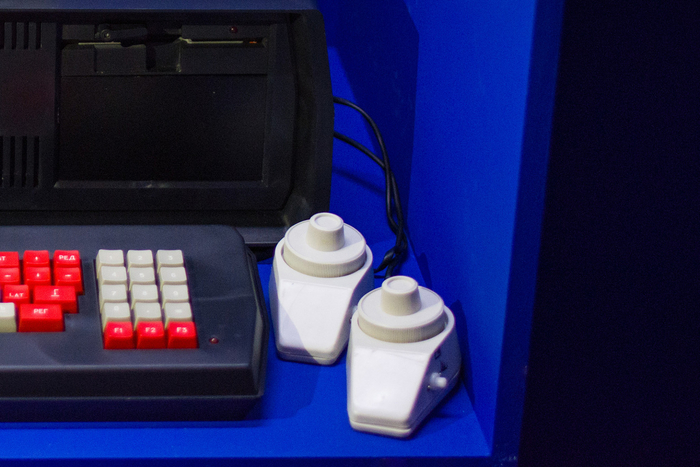

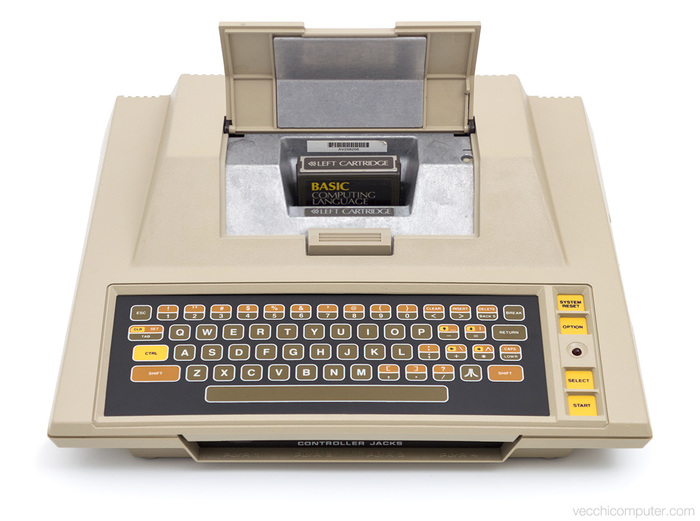

Например, на пульте ЭВМ «Урал» конца 50-х — тоже клавиши с восьмеричными цифрами:

А вот почему колонок четыре, как они соотносятся друг с другом и что значат отдельно стоящие цифры 1 и 5? Я знал, что М-1 работала с 24-разрядными двоичными числами. 24 разряда идеально ложатся на восемь восьмеричных цифр (каждая из которых заменяет три бита). Но было неизвестно, как в памяти машины разделялись целая и дробная часть. Здесь на помощь пришёл оригинальный отчёт Лаборатории электросистем:

Объём числа составляет 24 двоичных разряда, т.е. число представлено в виде цепочки из 24-х триггеров, которую в дальнейшем мы будем называть регистром. Принята система представления чисел в виде модуля и знака. Т.е. в регистре хранится модуль числа, и, кроме того, в него введён 25-й триггер, одно из положений которого соответствует знаку +, другое — знаку −.

Для удобства вычислений принято, что наивысший разряд числа соответствует 2−1, т. е. вычисления производятся над дробными числами.

Такое допущение не сужает диапазон решаемых задач, так как при использовании чисел, превышающих по модулю единицу, они могут быть приведены к дроби нужной величины путем соответствующего изменения масштабов исходных данных и результатов.

После этого головоломка сошлась: 76000000 1 = 111 110 000 000 000 000 000 000 1 = −0,11111(2) = −0,96875(10). А записанное справа от этого числа значение 74040000 5 соответствует 0,9384765625, то есть представляет собой квадрат предыдущего числа. Получилось, что левые две колонки соответствуют отрицательной ветви параболы, а правые две — положительной.

Цифры 1 и 5 обозначают знак числа. Почему именно они, точно неизвестно, но у меня есть версия, что это мнемоника: 1 — один — отрицательное, 5 — пять — положительное. Подтвердить или опровергнуть гипотезу мог бы Юрий Рогачёв — последний из тех, кто принимал участие в работе над ранними машинами Брука и Карцева, но, увы, он ушёл из жизни за два года до того, как мы начали готовить выставку.

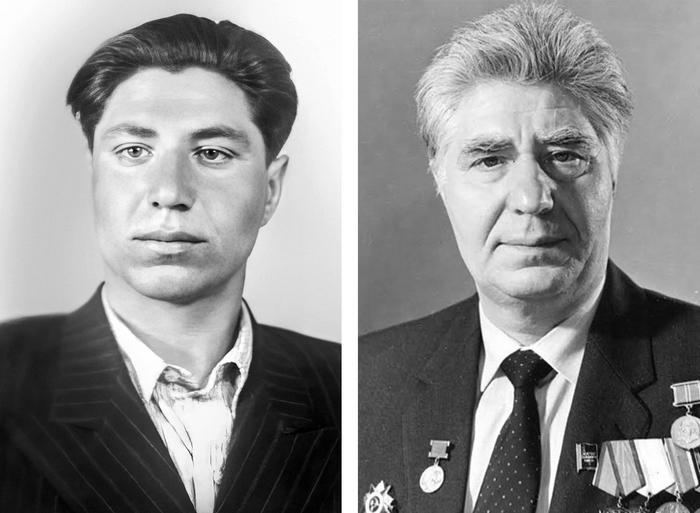

От самых первых ЭВМ, разработанных при участии Михаила Карцева, не осталось практически ничего, кроме фотографий и отчётов. В таких случаях кураторы и хранители музейных коллекций обычно рекомендуют дополнительные предметы, которые можно включить в экспозицию. Не все из них обязаны иметь прямое отношение к её теме. Они могут, например, погружать в контекст эпохи или, как вот эта электронная лампа 1946 года, показывать тогдашний уровень развития технологий.

На её примере очень хорошо можно объяснить принцип работы электронных ламп, пусть конкретно она и никогда не применялась в вычислительной технике.

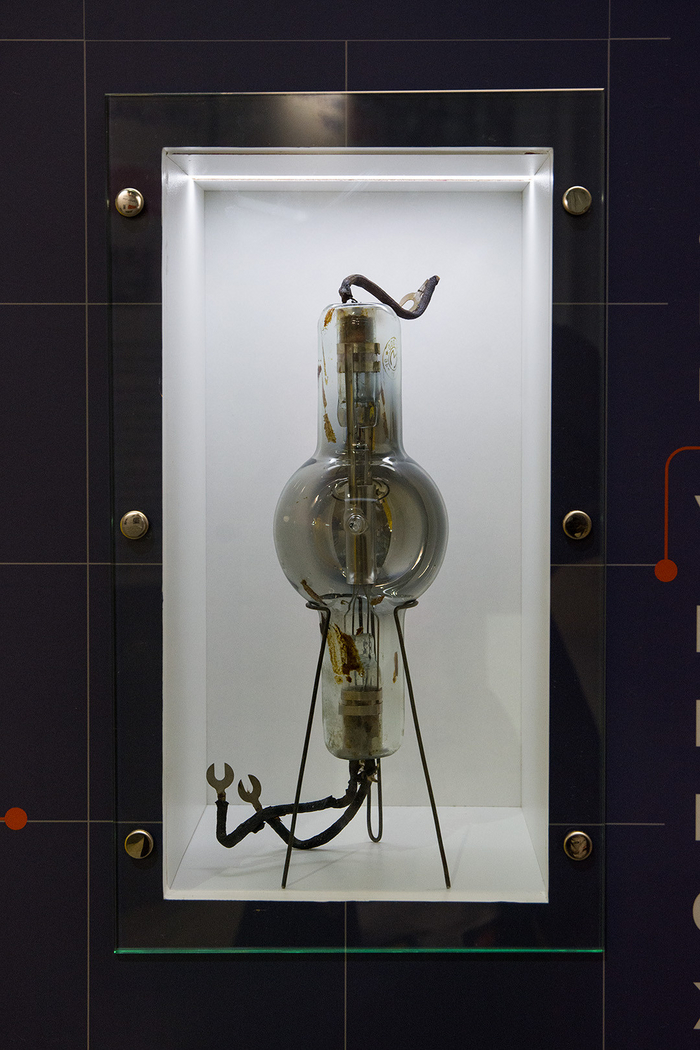

А самый важный предмет в витрине с элементной базой — одновременно и самый маленький. Эта неприметная деталька, похожая на резистор, с надписью КВМГ — предположительно первое в СССР изделие, специально разработанное для нужд электронной вычислительной техники.

Название расшифровывается как «купроксный выпрямитель малогабаритный», фактически это маломощный полупроводниковый диод. Дело в том, что М-1, хоть и была первенцем, уже не вполне принадлежала к первому поколению ЭВМ. Значительная часть логических схем в ней была выполнена не на радиолампах, а на подобных полупроводниковых выпрямителях. История их появления довольно интересна:

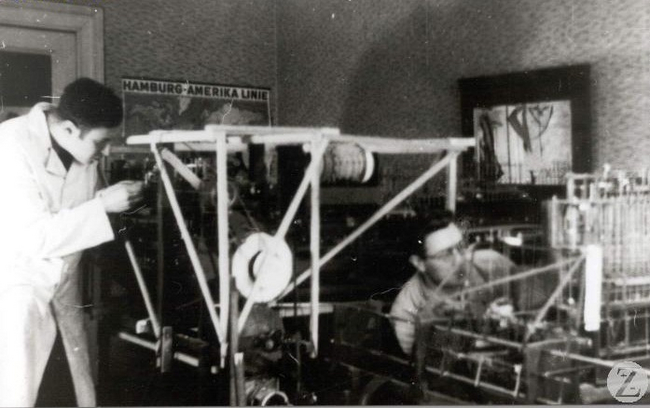

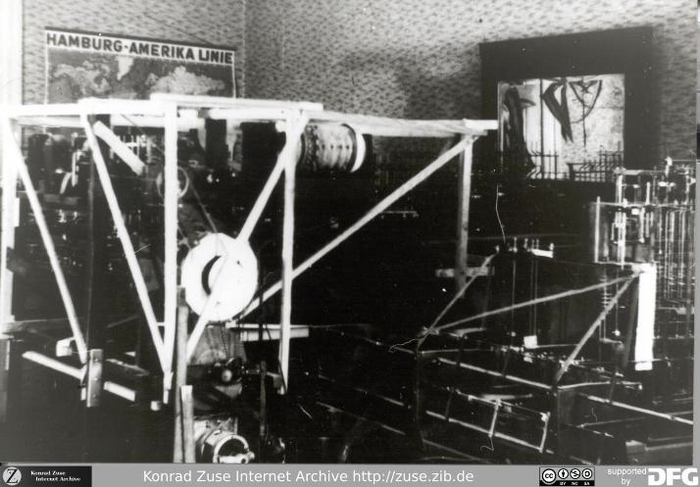

В какой-то момент Брук произносит: «Это ж какая машина получится, сколько ж там будет ламп! У меня столько комнат нет, чтобы всё разместить». А потом обращается к Матюхину: «Коля, у нас на складе купроксы немецкие. Нужно посмотреть, может, их можно использовать».

Воспоминания Юрия Рогачёва

Дело в том, что Исаак Семёнович как действительный член Академии артиллерийских наук имел доступ к складам трофейного немецкого имущества, где нашлось в том числе и несколько тысяч компактных выпрямителей. И это было не единственное, что пригодилось для создания вычислительной машины: в её импульсных схемах применили надёжные немецкие пентоды, а в качестве устройства ввода-вывода поставили вермахтовский рулонный телетайп. Такая вот перековка мечей на орала.

Подробнее про М-1

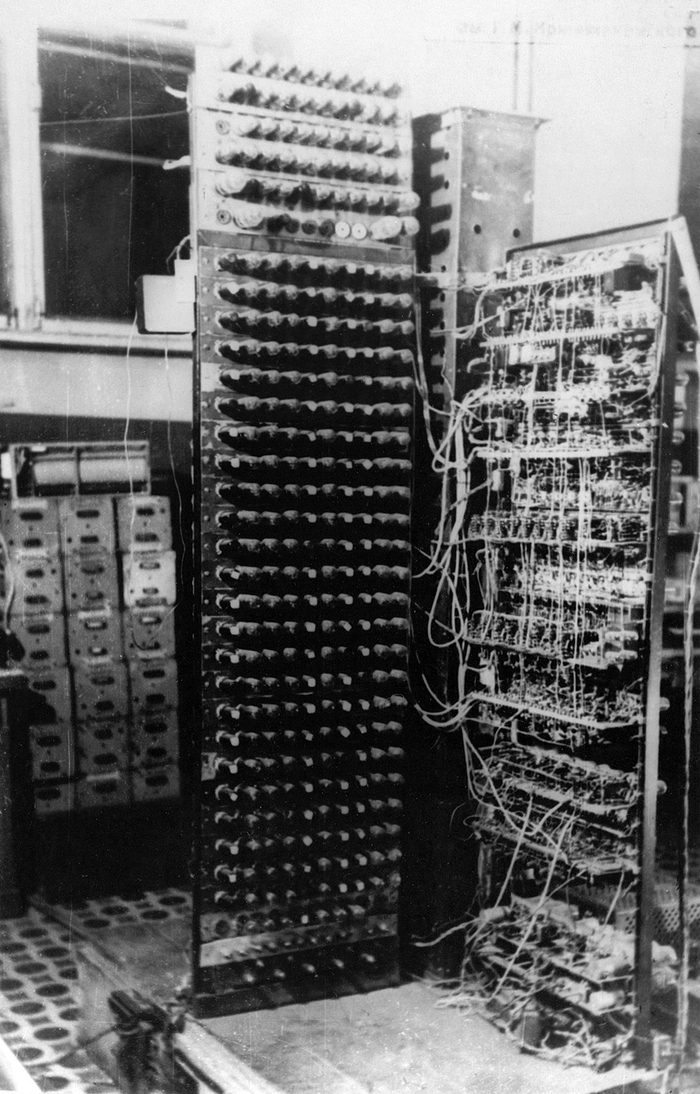

Быстродействие: 20–500 операций в секунду

Объём памяти: 256 + 256 слов (≈1,5 килобайта)

Разрядность: 25 бит

Тип: двухадресная

Элементная база: электронные лампы, полупроводниковые диоды

Количество элементов: 730 ламп, несколько тысяч диодов

Потребляемая мощность: 7 кВт

Объём выпуска: 1

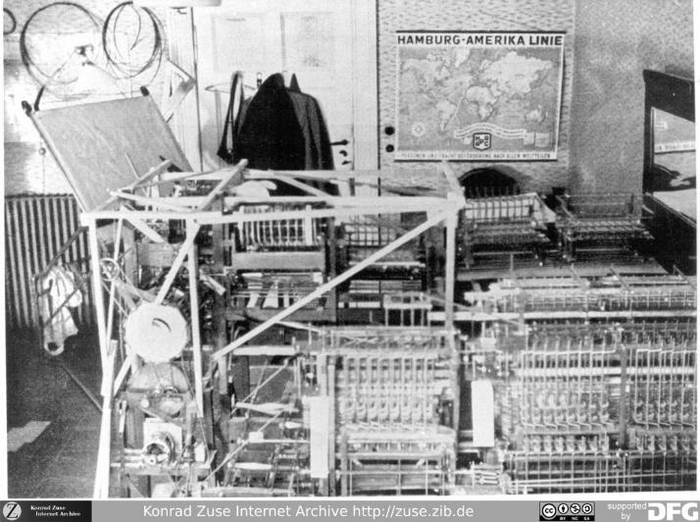

Одна из двух первых советских ЭВМ (появилась одновременно с МЭСМ, которую разрабатывал коллектив Сергея Лебедева). Отчасти стала реализацией идей, которые Исаак Брук и Башир Рамеев изложили в 1948 году в первом проекте цифровой ЭВМ.

М-1 стала первой в мире ЭВМ, в которой большая часть логических схем была выполнена на полупроводниках. Машина содержала всего 730 ламп и занимала менее 4 м² в комнате площадью 16 м². Для сравнения — МЭСМ содержала 6000 радиоламп и занимала две комнаты.

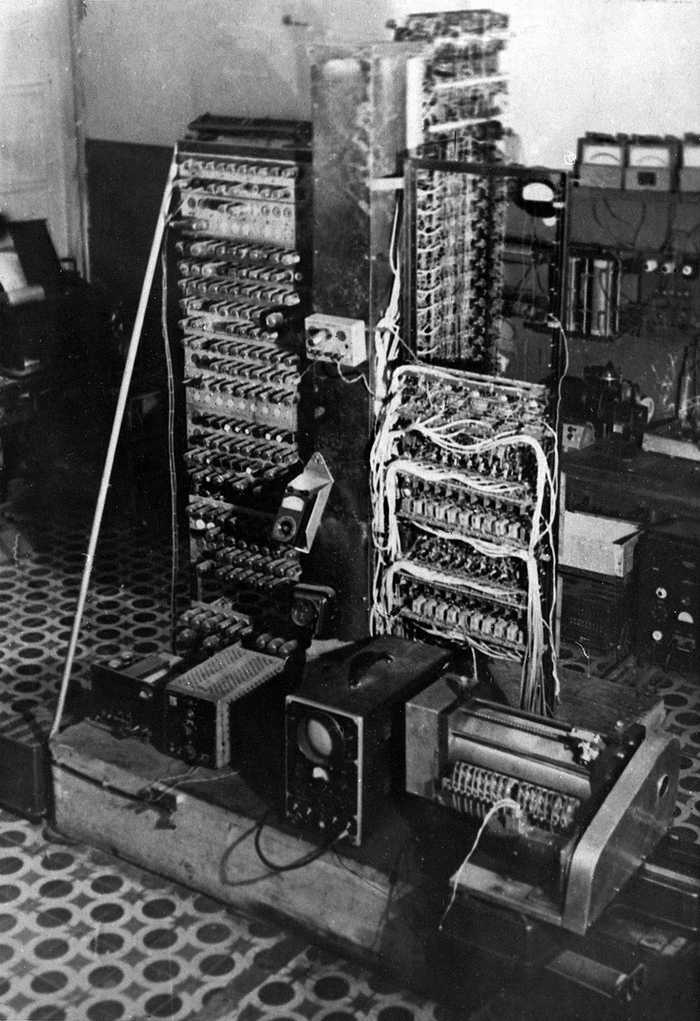

В комнате <...> был построен постамент, в центре которого установлена прямоугольная вентиляционная колонна с отверстиями для обдува панелей. По бокам этой колонны размещались три стойки, предназначенные для крепления на них панелей с электронными схемами: стойка арифметического узла, стойка главного программного датчика и стойка с электроникой запоминающего устройства на магнитном барабане. Под постаментом установлен вентилятор, нагнетающий в колонну воздух для охлаждения стоек.

Одна из первых «серьёзных» работ, выполненных на М-1, — расчёты по обращению матриц большой размерности для задач, связанных с газодиффузионным обогащением урана. Их проводили по программе, составленной академиком Сергеем Соболевым.

У машины было два запоминающих устройства — на электростатических трубках (быстрое, но теряющее данные при выключении) и на магнитном барабане (медленное, но сохраняющее данные после выключения). Электростатическая память М-1 состояла из 8 электронно-лучевых трубок ЛО-737 и блоков развёртки и управления. На экране каждой трубки размещались 32 строки, в каждой из которых содержалось 25 точек, т. е. одно число или команда.

В машине М-1 использовалась потенциально-импульсная система элементов. Триггеры и клапаны были импульсными и строились на радиолампах (триггеры — на двойных триодах 6Н8С, клапаны — на пентодах 6Ж4). Диодные логические схемы были потенциальными и строились на полупроводниковых приборах — малогабаритных купроксных выпрямителях КВМП-2-7.

Использование полупроводниковых элементов позволило в разы уменьшить количество радиоламп, а значит, и потребляемую мощность, и тепловыделение машины. Брук, как пишут коллеги-исследователи, обладал хорошими связями «в верхах», и к моменту создания М-2 смог добиться выпуска советских аналогов этих купроксов.

Найти подобную любопытную историю мы старались про каждую машину. Меньше всего нам хотелось делать информационные стенды похожими на увеличенный в десять раз справочник с техническими характеристиками. Разумеется, данные о быстродействии и объёме памяти важны, потому что по ним легко проследить стремительный прогресс вычислительной техники. Но мы также старались продумать и ответы на другие вопросы — в каком историческом контексте появилась та или иная машина, благодаря чему стало возможным её создание, для каких задач она применялась.

Поскольку выставка должна была проходить в фондохранилище, куда можно попасть только с экскурсией, было понятно, что основную часть информации до посетителей будет доносить экскурсовод. Поэтому тексты было решено делать максимально краткими и простыми, более похожими на шпаргалки.

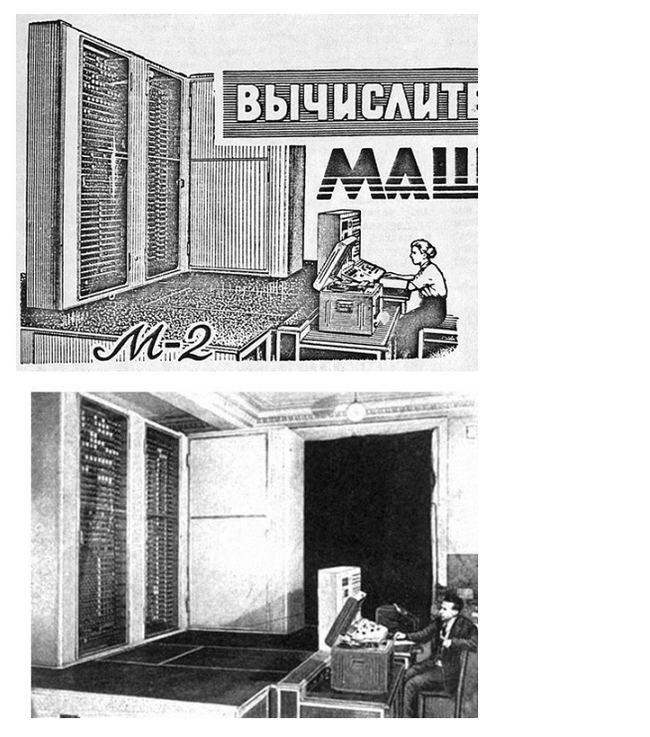

Уже по опыту ведения экскурсий могу сказать, что про М-2 посетителям было интереснее всего узнать, как её собирали буквально «с миру по нитке» из деталей, изготовленных разными непрофильными предприятиями — просто потому, что компьютерную промышленность в стране ещё только предстояло создать.

Подробнее про М-2

Быстродействие: 2–3 тысячи операций в секунду

Объём памяти: 512 + 512 слов, позже 4096 слов (≈4,5, позже ≈17 килобайт)

Разрядность: 34 бита

Тип: трёхадресная

Элементная база: электронные лампы, полупроводниковые диоды

Количество элементов: 1879 ламп, несколько тысяч диодов

Потребляемая мощность: 29 кВт

Объём выпуска: 1

Основные узлы ЭВМ размещались в четырёх шкафах: арифметический узел, программный датчик, управляющие блоки запоминающих устройств, электростатическое запоминающее устройство. Триггеры, клапаны, усилители машины были основаны на радиолампах (6Н8С, 6Ж4Б, 6П9), логические схемы — на малогабаритных полупроводниковых выпрямителях.

В 1956 году машина была модернизирована. Под руководством Михаила Карцева для неё разработали ферритовую память, которая оказалась более ёмкой, быстрой и надёжной, чем электростатические трубки и магнитные барабаны. По производительности машина М-2 не уступала ЭВМ «Стрела», но, в отличие от неё, размещалась в комнате площадью 22 м² и потребляла 29 кВт мощности, в то время как «Стреле» требовалось 300 м² и 150 кВт.

Писать программы с нуля, как на М-1, уже было необязательно: для пользователей М-2 было разработано математическое обеспечение, включавшее библиотеку стандартных программ (ввод-вывод, служебные программы, программы элементарных функций). Это высвобождало время для более творческих занятий.

«… талантливый инженер М. А. Карцев <...> придумал очень удобную систему команд. Вероятно, система команд чем-то похожа на стихотворение — её сочинение не терпит соавторства. Может быть, именно поэтому система команд М-2 получилась такой цельной — не сборная солянка, а поэма в кодах».

А.С. Кронрод. «Беседы о программировании»

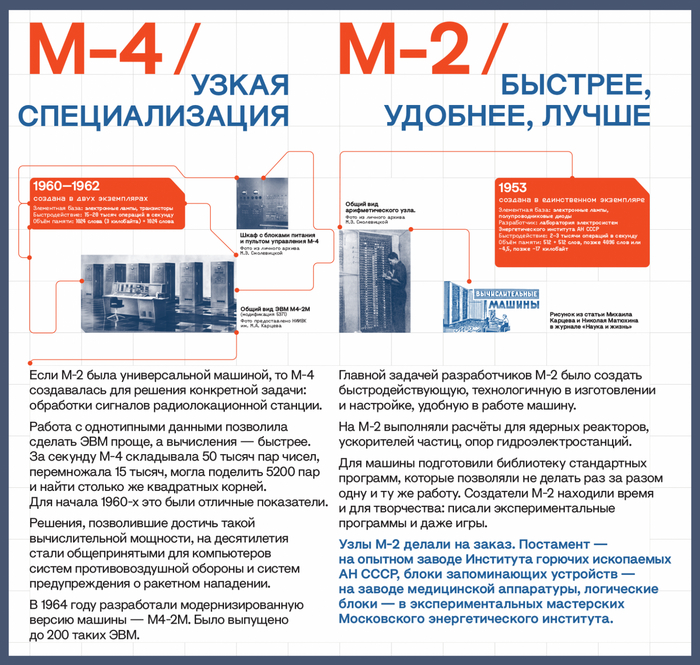

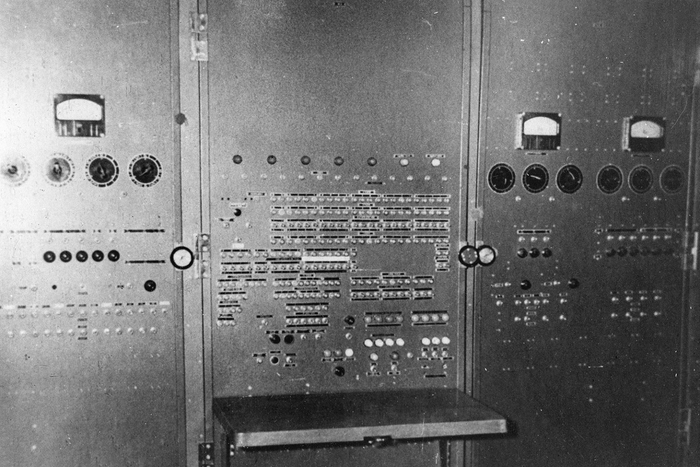

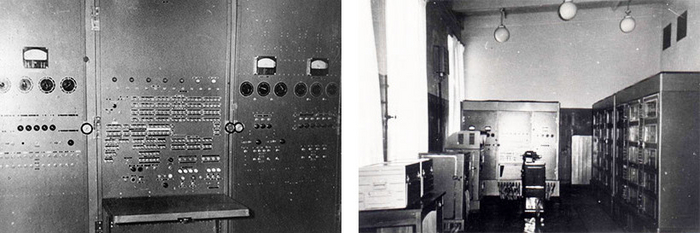

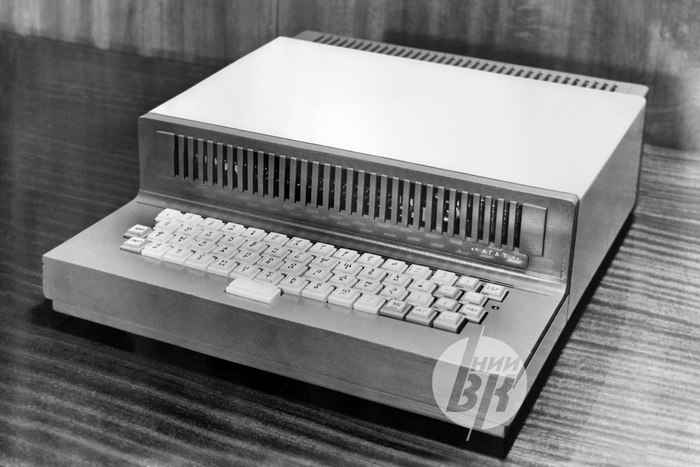

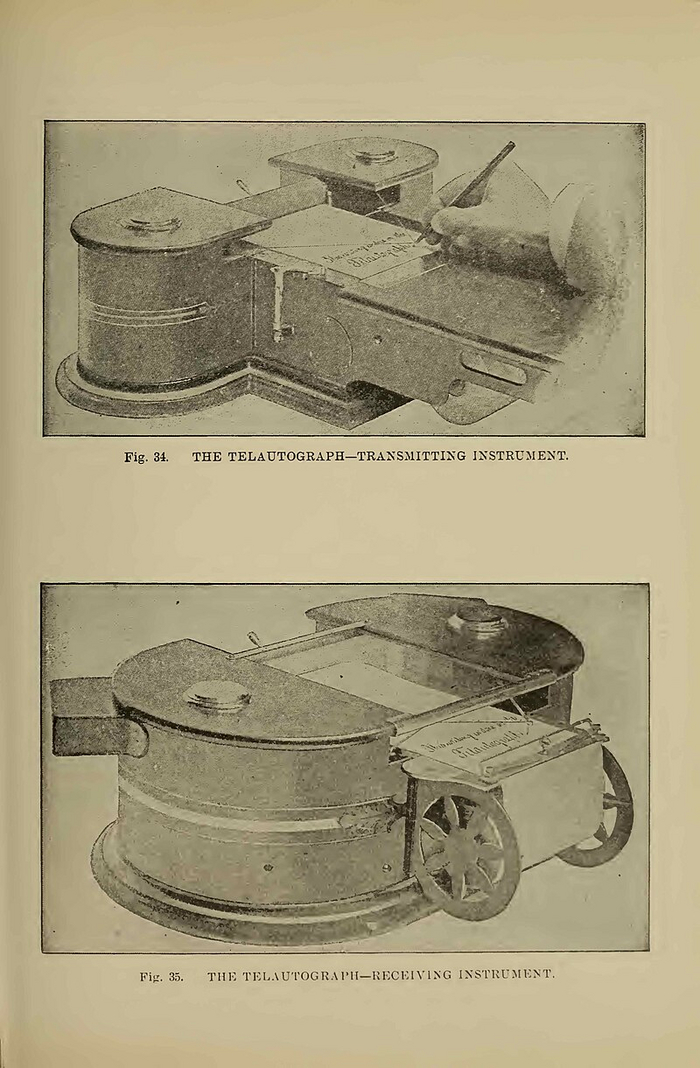

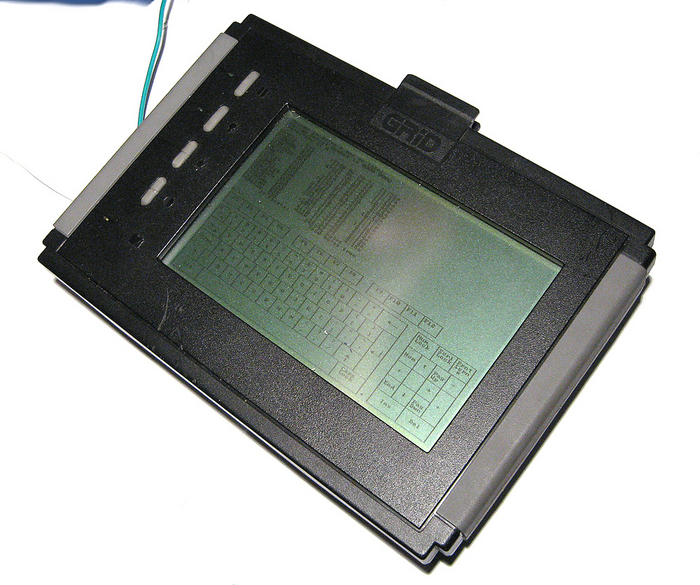

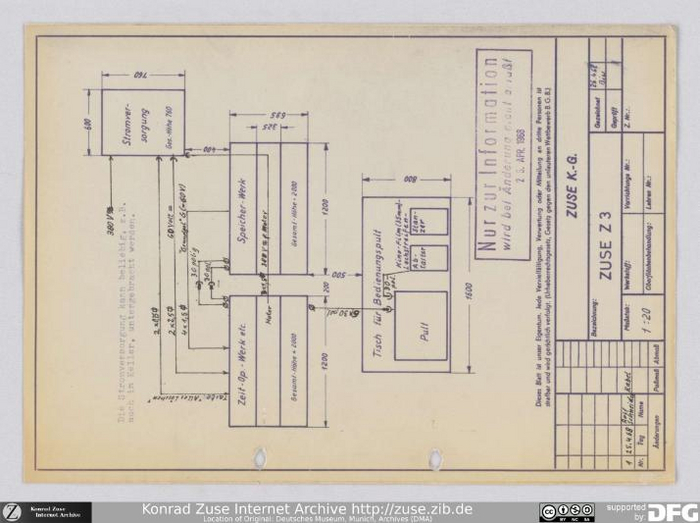

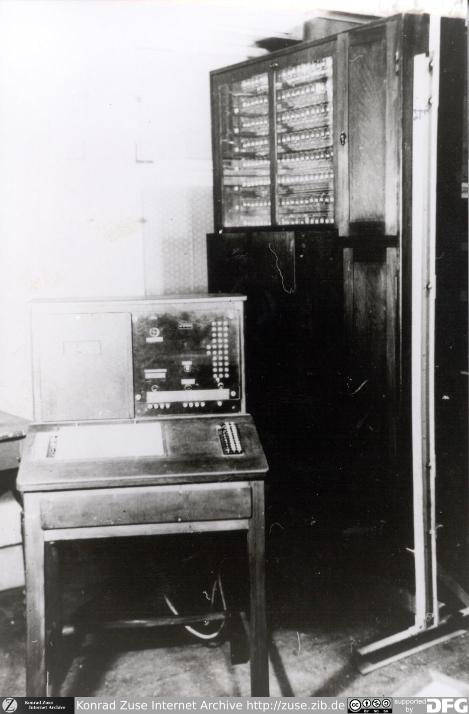

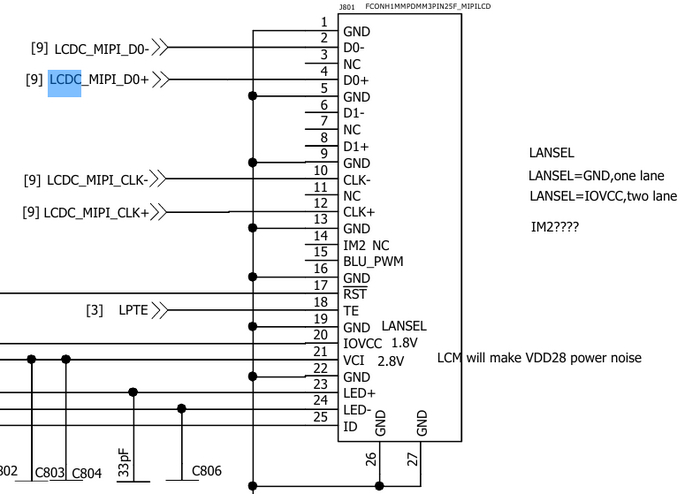

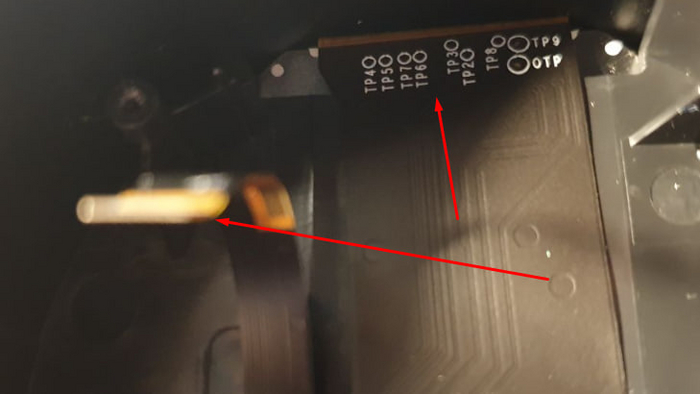

А вот при подготовке инфографики про М-4 пришлось решить каверзную задачку. В фондах музея было вот такое фото этой машины:

И всё бы ничего, но на другом известном фото М-4 (из не менее авторитетного источника) она показана зеркально.

Качество ни первого, ни тем более второго снимка не позволяло разглядеть надписи на панелях, а все ручки, шкалы и измерительные приборы выглядели совершенно симметричными и потому не могли подсказать, какая из фотографий ориентирована правильно. Тем не менее, задачу удалось решить — готов обсудить в комментариях ваши версии, как именно.

Подробнее про М-4

Быстродействие: 15–20 тысяч операций в секунду

Объём памяти: 1024 слова (≈3 килобайта) + 1024 слова

Разрядность: 23 бита

Тип: одноадресная

Элементная база: электронные лампы, транзисторы

Потребляемая мощность: 5,5 кВт

Объём выпуска: 2

Специализированная ЭВМ для обработки информации от радиолокационной станции. С одной стороны, это позволило сделать машину проще: поскольку заранее понятно, данные какого рода будут поступать на обработку и что с ними нужно делать, можно обойтись одноадресными командами, работать с числами с фиксированной запятой, а часть оперативной памяти заменить на постоянную, в которой будут храниться константы и самые востребованные алгоритмы.

С другой стороны, узкая специализация в чём-то привела к усложнению машины: в ней появились дополнительные канальные процессоры ввода-вывода, помогавшие центральному вычислителю оперативно справляться с потоком данных. Эти решения, впервые применённые в М-4, стали общепринятыми для компьютеров ПВО и СПРН на ближайшие десятилетия. Быстродействие в 50 тыс. сложений или вычитаний в секунду, 15 тыс. умножений в секунду, или 5,2 тыс. операций деления или извлечения квадратного корня в секунду было почти рекордным для своего времени.

Михаил Карцев пригласил для разработки алгоритмов математика Александра Брудно. Его программа могла параллельно рассчитывать четыре траектории

целей, а М-4 выполняла сложение и умножение во всех четырёх ветвях программы за один такт. Громоздкие операции деления были полностью исключены, и среднее быстродействие ЭВМ на этой программе достигало 20 000 операций в секунду.

С технической точки зрения М-4 была переходным звеном между ЭВМ первого и второго поколения: некоторые схемы по-прежнему оставались ламповыми, но широко использовались и транзисторы, уже хорошо освоенные к тому времени советской промышленностью. Для достижения максимальных характеристик требовался строгий контроль параметров транзисторов, вплоть до их индивидуального отбора.

«Второй комплект М-4 был использован для макета экспериментальной РЛС ЦСО-С6. Для этой цели пришлось сконструировать специальное устройство сопряжения: быстродействия элементов М-4 для обработки данных в реальном времени не хватало. <...> Модернизированная машина была названа М4-М».

Юрий Ревич, «ЭВМ и многопроцессорные комплексы М.А. Карцева»

Любопытная история связана и с иллюстрацией из журнала «Наука и жизнь». На ней за пультом ЭВМ работает девушка, но в ходе поиска материалов к выставке я наткнулся на фотографию, по которой явно и был сделан этот рисунок. На ней всё то же самое, только за пультом сидит мужчина.

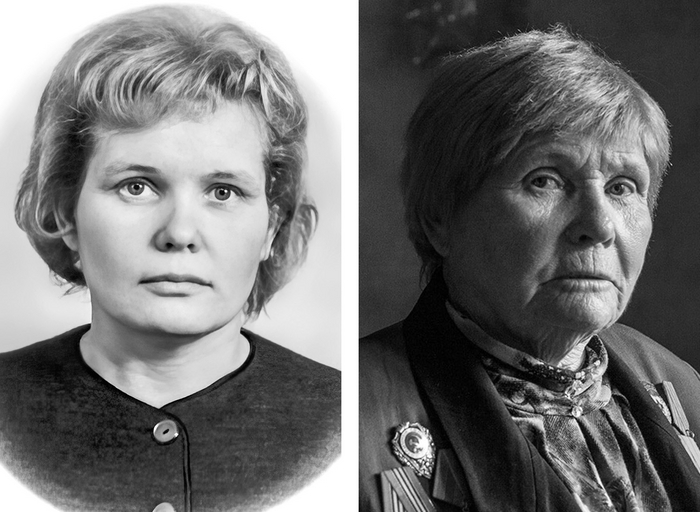

Вот такая зарисовка к продвижению идей равноправия. На самом деле художник ничуть не погрешил против истины, потому что даже во времена первых ЭВМ их операторами нередко были женщины. Да и одной из разработчиц машин серии М была Тамара Миновна Александриди.

Нужно сказать, что к инженерным талантам женщин Брук относился весьма скептически и, как правило, в свою команду их не брал. Просматривая список лучших студентов пятого курса, он поставил галочку против фамилии Александриди, участника Великой Отечественной войны, члена партии и капитана институтской сборной по волейболу. И очень сильно удивился, когда в его лаборатории появилась молодая девушка, но делать нечего, и в качестве темы дипломного проекта Исаак Семёнович предложил мне разработать запоминающее устройство на электронно-лучевых трубках. Так, благодаря моей греческой фамилии мне довелось участвовать в создании одного из первых в СССР компьютеров.

Нам хотелось уделить внимание не только главному юбиляру, но и другим создателям первых ЭВМ. К сожалению, вычислительная техника в нашей стране всегда была в тени физики, атомной энергетики, космоса. Хотя без быстрых и надёжных вычислительных машин достижений в этих сферах могло и не быть — или они наступили бы позже и не оказали бы такого эффекта. Так что в моём идеальном мире фамилии Брука, Лебедева, Карцева, Рамеева должны быть не менее известны, чем фамилии Королёва, Туполева или Курчатова. Но работать над этим нужно долго, а пока мы отдали разрабочикам дань уважения, разместив информационный стенд с краткими биографиями каждого из них.

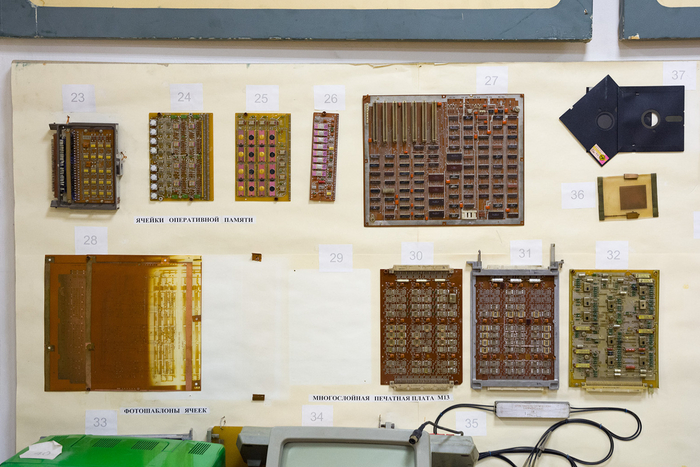

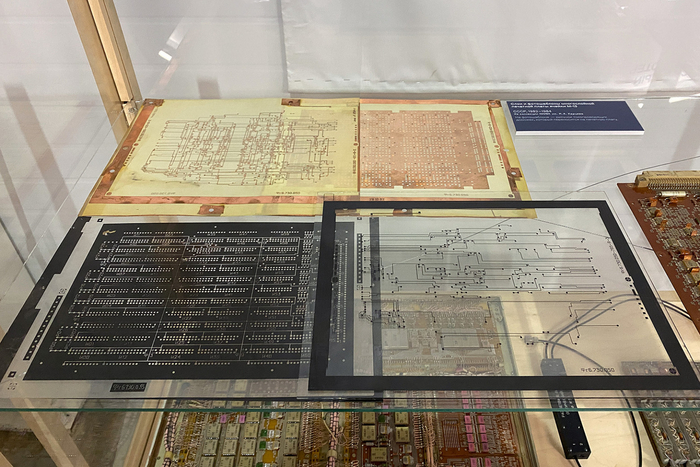

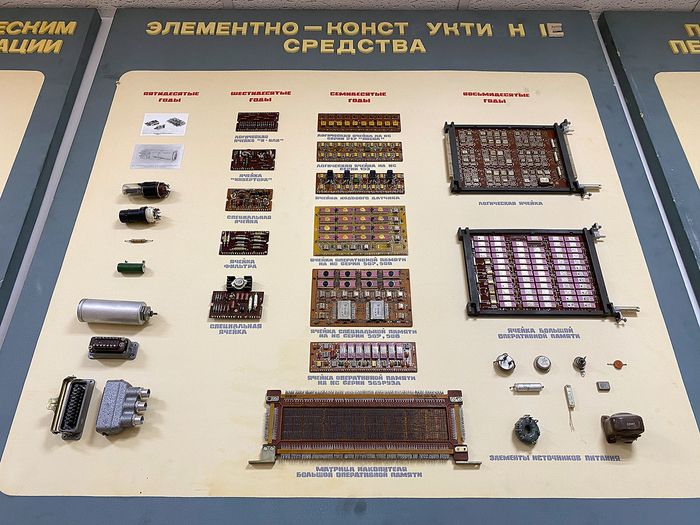

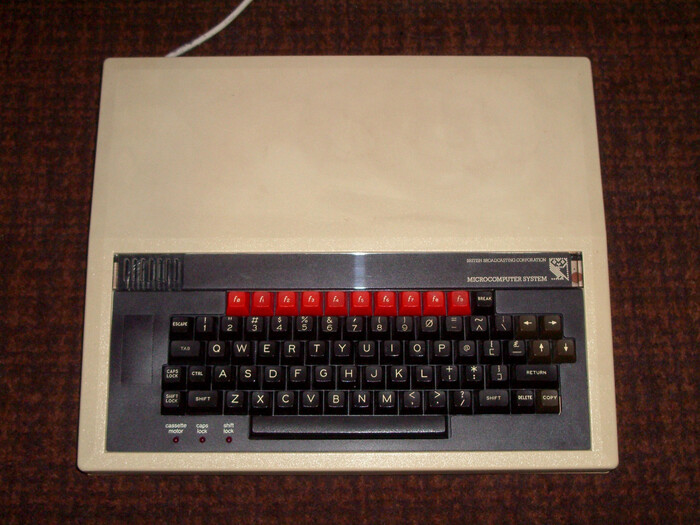

Соседнюю витрину мы заполнили предметами, отражающими развитие компьютеров в 1960-х — 1970-х гг. Размеры компонентов становились меньше, а их возможности — больше. Отдельной нашей удачей я считаю то, что в музее НИИВК нашёлся стенд с последовательными стадиями производства печатных плат по технологиям конца 1970-х.

Одно дело — увидеть готовое изделие и принять его как данность, и совсем другое — проследить весь путь его создания, начиная от фотошаблона с рисунком дорожек.

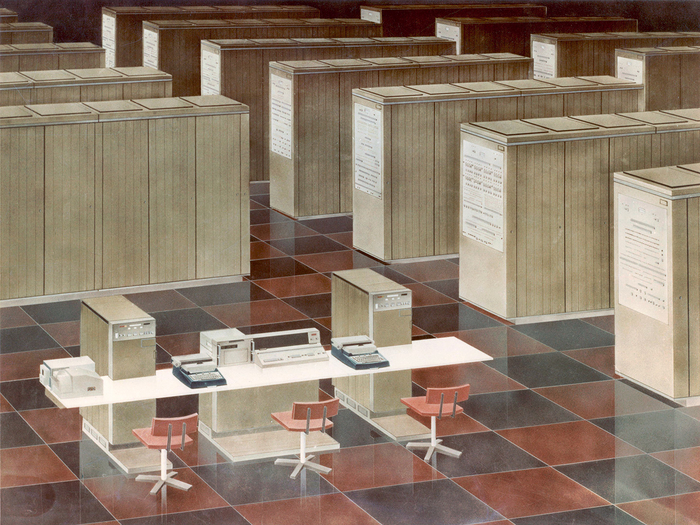

Ещё одним сокровищем, найденным в архиве НИИВК, оказались эскизы — или, как сказали бы сегодня, концепт-арты вычислительных центров.

Конечно, в реальности не было ни натёртых до зеркального блеска полов, ни высоченных потолков, и реальные М-4 и М-10 стояли в куда более стеснённых условиях. Но сам факт того, что кто-то задумывался не только о том, чтобы разработать машину, но и о том, чтобы выгодно подать её визуально, говорит о многом.

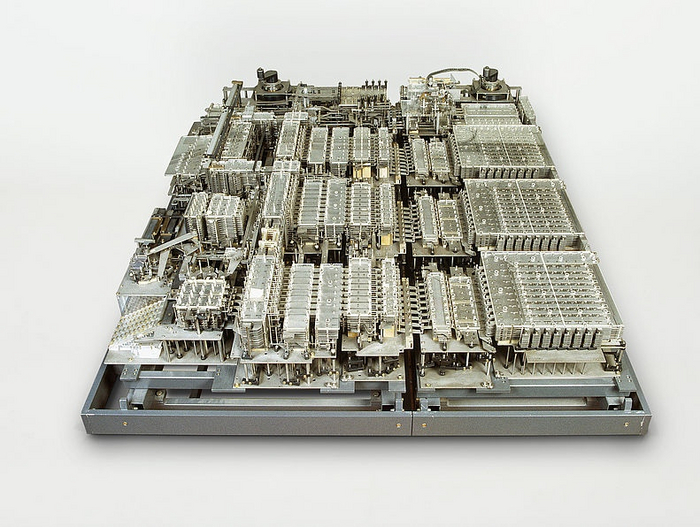

Судя по фото, был также изготовлен детальный макет вычислительного комплекса из трёх М-10. Представьте, сколько труда на это ушло при технологиях того времени. Это сегодня можно напечатать на 3D-принтере столько однотипных моделек, сколько нужно, а тогда почти всё приходилось делать вручную.

О сложности реального комплекса никто не скажет лучше самого конструктора:

«Нам говорили, что мы психи, что… это никогда не заработает»

Михаил Карцев

Борис Малиновский в своей книге «История вычислительной техники в лицах» приводит такое сравнение. В БЭСМ-6 использовалось 60 тысяч транзисторов, 180 тысяч полупроводниковых диодов, 12 миллионов ферритовых сердечников. Вычислительный комплекс из трёх М-10 содержал 2 миллиона 100 тысяч микросхем, 1 миллион 200 тысяч транзисторов, 120 миллионов ферритовых сердечников.

Подробнее про М-10

Быстродействие: 5,1 млн операций в секунду

Объём памяти: 0,5 + 0,5 + 4 мегабайта

Разрядность: 64 бита

Тип: VLIW

Элементная база: микросхемы

Количество элементов: 386 тысяч микросхем (по другим данным — более 600 тысяч), 353 тысячи транзисторов

Потребляемая мощность: 112 или 66 кВт

Объём выпуска: ~50

В 1968 году начал разрабатываться проект системы сплошного надгоризонтного обнаружения космических объектов. Для командного пункта системы и новой РЛС «Дарьял» требовался вычислительный комплекс производительностью не менее 5 млн операций в секунду. Таким комплексом стала М-10, разработанная коллективом под руководством Михаила Карцева в очень короткие сроки. В 1973–1980 гг., до появления МВК «Эльбрус-1», М-10 была самой быстрой отечественной ЭВМ и одной из самых быстрых в мире, уступая лишь лучшим машинам Сеймура Крэя.

М-10 относилась к классу синхронных многопроцессорных ЭВМ. В её состав входили устройства различного типа, работавшие параллельно и синхронно, в течение одного машинного такта процессора:

Арифметические процессоры, работающие с числами разрядностью до 128 бит.

Устройство управления.

Каналы связи «процессор — память». Максимальная разрядность доступа в память по одному каналу — 512 бит, что позволяло заполнять входные регистры всех арифметических процессоров за одно обращение.

Мультиплексный канал прямого доступа во внутреннюю память. Позволял осуществлять ввод-вывод по 24 дуплексным подканалам с суммарной скоростью до 7 Мбайт/с.

М-10 — ЭВМ третьего поколения, то есть основанная на микросхемах. Внутри каждой из них скрывалось 3–5 логических элементов, а значит, одна такая микросхема заменяла пару десятков транзисторов, диодов и других радиодеталей. В состав ЭВМ входили 31 основной шкаф, пульт оператора, 8 математических пультов и 6 устройств ввода-вывода.

Как и другие ЭВМ этого класса, М-10 была многопользовательской и обеспечивала одновременную работу до 8 операторов в режиме разделения времени. В НИИВК была создана волоконно-оптическая сеть, способная объединять до шести М-10.

За время разработки ЭВМ М-10 отечественная промышленность освоила выпуск микросхем памяти. Благодаря этому в 1977 году удалось создать модернизированную версию — М-10М, в которой количество шкафов сократилось до 14. Это позволило уменьшить необходимую площадь машинного зала с 325 до 200 м². Машины М-10 и М-10М были полностью совместимы друг с другом.

«Возможности, предоставляемые структурой М-10, не всегда можно выразить в «операциях в секунду». Поэтому не следует удивляться, что, хотя производительность М-10 была в своё время оценена в 5,1 млн оп./с, реальный выигрыш по скорости по сравнению с другими машинами <...> оказывался значительно больше, чем можно было бы ожидать. Например, при расчетах кинетической модели плазмы для сетки в 512 узлов и количестве макрочастиц до 10⁴ (вариант, который на пределе помещается во внутреннюю память БЭСМ-6) разница в скоростях между М-10 и БЭСМ-6 получается примерно в 20 раз, при большем количестве узлов сетки и макрочастиц — значительно больше, чем в 20 раз; при этом на БЭСМ-6 счёт шёл с 48, а на М-10 — с 64 разрядами. При счёте одной из задач механики сплошной среды разница в скоростях между М-10 и ЕС-1040 получилась более чем в 45 раз (8,5 мин на вариант на М-10 вместо 6,5 ч на ЕС-1040)».

Михаил Карцев, «Основные принципы проектирования ЭВМ М-10»

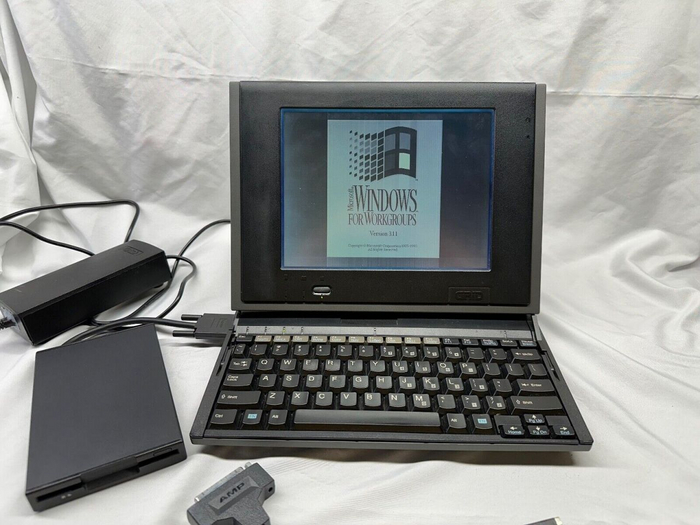

Мы также нашли фото полноразмерных макетов, на которых отрабатывалась эргономика рабочего места оператора М-10.

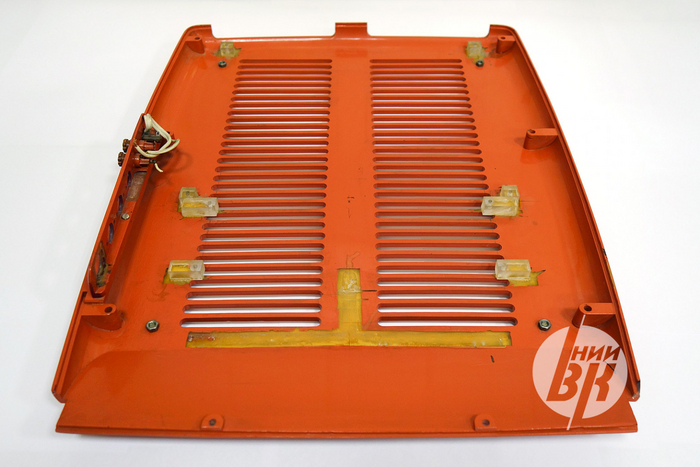

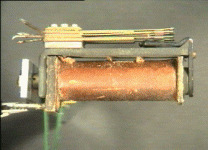

Забавная история связана с размещением в экспозиции одного из блоков этой ЭВМ — постоянного запоминающего устройства на основе металлических перфокарт. Да, была и такая технология — они считывались по принципу электрического конденсатора.

Но когда предмет захотели разместить в имевшейся нише, оказалось, что его масса превосходит несущую способность конструкции. Пришлось заменить оригинал фотографией. Вроде бы и фейл, зато как нельзя лучше говорит о важности миниатюризации техники.

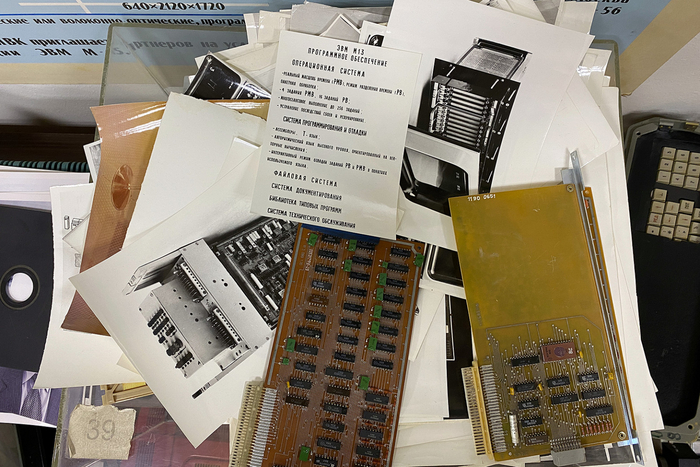

Суперкомпьютерам НИИВК не суждено было сохраниться до наших дней в комплектном виде — слишком уж огромными они были и слишком много драгоценного металла содержали в себе. Самый крупный известный нам «осколок былого величия» — стойка от М-13, последнего суперкомпьютера, к которому приложил руку лично Михаил Карцев...

ЧИТАТЬ ДАЛЕЕ ↩ (без регистрации и СМС)

Материал получился достаточно объемным и все подробности, к сожалению, не влезли :(

Написано специально для Timeweb Cloud и читателей Пикабу. Больше интересных статей и новостей в нашем блоге на Хабре и телеграм-канале.

Хочешь стать автором (или уже состоявшийся автор) и есть, чем интересным поделиться в рамках наших блогов (за вознаграждение) — пиши сюда.

Облачные сервисы Timeweb Cloud — это реферальная ссылка, которая может помочь поддержать авторские проекты.