С треугольным крылом

Третьим типом самолетов серии «Е» стал Е-4 с треугольным крылом, до выхода правительственного документа разрабатывавшийся, как было отмечено выше, под обозначением Х-5. В апреле 1954 года состоялась защита эскизного проекта.

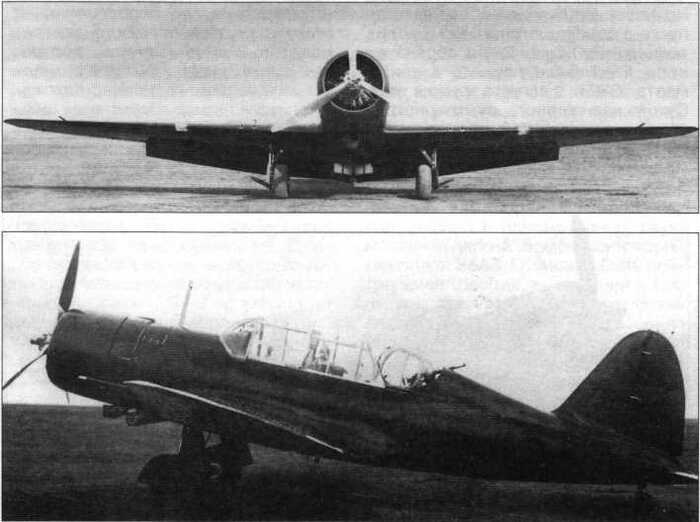

Как и в случаях с Е-2 и Е-50, на самолет пришлось устанавливать вместо штатного Р11-300 двигатель РД-9, а начало летных испытаний со штатным ТРД переносилось с марта 1955 года на август 1956 г. Делалось это для ускорения испытаний и определения летных характеристик будущего Е-5. 9 июня 1955 года приказом ГКАТ на Е-4 назначили ведущими летчика Г.А. Седова (дублер В.А. Нефедов) и инженера В.А. Микояна. Спустя неделю Григорий Александрович выполнил на Е-4 первый полет.

Первоначально на самолете, как и на Т-3, стояло чистое крыло, набранное из профилей ЦАГИ-С9с, но с аэродинамическими перегородками – по одной на нижних поверхностях консолей, примерно посередине. Видимо, в ЦАГИ еще плохо представляли истинную картину обтекания треугольных крыльев, вот и продвигались вперед методом «проб и ошибок». Впрочем, как уже упоминалось, не лучше обстояли дела и со стреловидным крылом.

Хвостовое оперение на самолете с двумя подфюзеляжными фальшкилями осталось таким же, как и на Е-2, но переднюю кромку обечайки воздухозаборного устройства двигателя заменили острой. Первоначально, как и задавалось, на Е-4 стояли три пушки, но в ходе испытаний одно орудие сняли.

Е-4 фактически стал летающей лабораторией, на которой исследовали влияние различных гребней на аэродинамические характеристики крыла (исследования были продолжены на Е-5). Самолет за время испытаний достиг максимальной скорости 1290 км/ч. В 1956-1957 годах на Е-4 выполнили 107 полетов, полностью выработав ресурс двигателя и оборудования.

Следом за Е-4 в соответствии с постановлением правительства от 28 марта 1956 года началась разработка следующей машины – Е-5 (И-500). Согласно правительственному документу Е-5 с двигателем Р11-300 тягой 5300-5500 кгс, работающим на режиме форсажа, должен был развивать максимальную скорость 1700- 1750 км/ч, подниматься на высоту 10000 м за 1,7 минуты, обладать практическим потолком 17000-18000 м и летать на расстояние до 1500 км, а с подвесным баком – на 2000 км. При этом разбег не должен был превышать 400 м, а пробег – 700 м. Состав вооружения – три пушки НР-30 и 16 НАР калибра 57 мм.

На крыле установили по четыре аэродинамические перегородки, улучшавших продольную устойчивость самолета на больших углах атаки и повышавших угловую скорость крена, заметно возросшую по сравнению с Е-2А. Выступающие перед крылом перегородки мало влияли на скоростные характеристики во всем диапазоне полетных чисел М, однако, как вскоре выяснилось, они ухудшили обтекание законцовок крыла на углах атаки свыше 10о. В дополнение к двум передним подфюзеляж- ным тормозным щиткам установили третий, ближе к хвостовой части. Состав оборудования и вооружения остался прежним.

9 января 1956 года летчик-испытатель Нефедов совершил первый полет на Е-5 с ТРД Р11-300 – самолете, получившем год спустя обозначение МиГ-21. Ведущим инженером по машине остался В. Микоян. Судя по всему, Дементьев и Микоян 2 апреля 1956 года доложили Хрущеву о достижении 30 марта скорости 1810 км/ч на высоте 10500 м, и в ЦК КПСС и правительстве придавали этому большое значение. Но это значение оказалось не предельным: 19 мая в полете на высоте 11000 м скорость достигла 1960 км/ч, что соответствовало числу М = 1,85.

На втором экземпляре Е-5/2 в 1960 году для исследования безаэродромного базирования самолета опробовали два варианта лыжного неубирающегося шасси: с прямоугольными и круглыми лыжами. Для рычажной подвески лыж использовали полувилки и амортизаторы основных опор шасси МиГ-19.

Прямоугольные лыжи размером 900x210 мм были изготовлены из сплава АЛ-19 со съемными стальными (сталь 30ХГСА) подошвами и оборудовались сошниковыми тормозными устройствами, выпускавшимися с помощью пневмопривода.

Круглые лыжи – литые диски из сплава АЛ-19 – снизу были обшиты листовой сталью ЭИ-659. Для облегчения маневрирования при рулежке на ручке управления самолетом имелась кнопка, перемещение которой в стороны соответствовало установке одной лыжи в горизонтальное положение, а другой – в наклонное для разворота в соответствующую сторону.

МиГ-21 создавался в то время, когда выбор вооружения, радиоэлектронного и другого оборудования был невелик, когда еще не су

ществовало понятия «авиационный комплекс», введенного в оборот спустя почти десять лет. Скорость истребителя тогда считалась основной характеристикой. На все другие параметры – боевые возможности, надежность, живучесть, пилотажные, взлетно-поса- дочные, эксплуатационные характеристики – обращали значительно меньше внимания, чем сейчас.

Трудности с доводкой машины и ее силовой установки задержали передачу машины на государственные испытания. 24 ноября 1956 года ее отправили на доработку. Причин этому было несколько: неустойчиво работал двигатель; кроме того, увеличение его веса привело к смещению и без того задней центровки. Видимо, плохие штопорные свойства машины объяснялись именно этой причиной. Семь месяцев ушло на устранение тряски стабилизатора при полетах на больших скоростях и малых высотах. Пришлось удлинять на 400 мм фюзеляж (за счет закабинной вставки), укоротить на 250 мм элероны и срезать законцовки крыла. Последнюю операцию проделал сам Вано Анастасович, вооружившись ножовкой. Слесарям осталось облагородить законцовки, придав им «товарный вид». Лишь после этого машина 22 февраля 1957 года поступила в ГК НИИ ВВС.

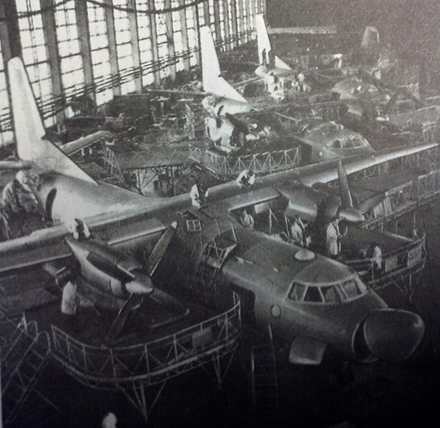

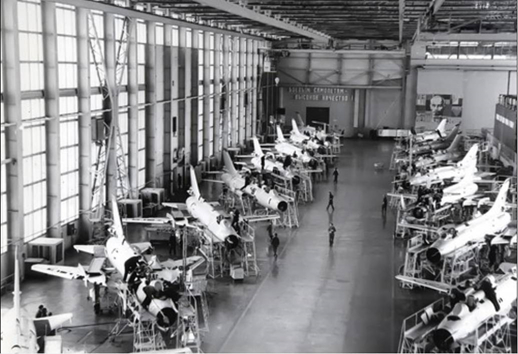

В этом же году из сборочного цеха тбилисского авиационного завода № 31 выкатили пять серийных МиГ-21. На сборке находилось еще столько же так и не востребованных заказчиком истребителей и 15 машин – в узлах.

В 1960 году один из серийных МиГ-21 тбилисского завода № 31 передали в ЛИИ для исследований его штопорных характеристик. Надо сказать, что перед этим летчик ОКБ-155 выполнил два или три полета на штопор и дал положительное заключение. А поскольку испытания моделей в штопорной аэродинамической трубе ЦАГИ обработать не успели, то это была единственная информация, на которую можно было пока рассчитывать. Ситуацию усугубило еще и то, что на машину не успели установить противоштопорные ракеты. А испытывать самолет надо: поджимали сроки, производственные планы – вот и стал летчик, хотя и испытатель, заложником его величества случая. Впрочем, предоставим слово главному участнику тех событий – летчику-испытателю ЛИИ Александру Александровичу Щербакову:

«К тому времени я уже имел опыт штопо- рения. В полетном задании сказано, как для вывода действовать рулями, сколько можно сделать попыток вывода, на какой минимальной высоте нужно применять ракеты, если вывод рулями оказался безуспешным, на какой высоте катапультироваться, если и ракеты не помогли. Действия рулями оговорены точно. Они основаны на проверенных опытом результатах, ибо никто не рискнет предлагать летчику необоснованные рекомендации.

Однако летный опыт иногда опережал науку, и опытный летчик мог иметь еще и свою программу действий, но со своей ответственностью за конкретный результат.

И вот в очередном полете МиГ-21 вошел в плоский штопор, штопор-стресс, на рекомендованные методы действия рулями не реагировал и из штопора не выходил. Я с тоской посмотрел на кнопки с надписями «Вывод из левого штопора», «Вывод из правого штопора». Кнопки были, а ракет, которыми они управляли, не было. А самолет идет к земле со скоростью 100 м/с. Уже проскочил высоту, на которой по заданию нужно было применить ракеты, и приближался к высоте, на которой нужно было катапультироваться.

Крайний дефицит времени и высоты. Еще одна попытка с непредусмотренной заданием импровизацией, и вращение прекратилось…».

От себя добавлю, что на других модификациях, начиная с МиГ-21 Ф, все обстояло иначе. Если машина и попадала в этот опасный режим, то выходила легко и без задержек. Причиной этому, видимо, стали и более передняя центровка, и смещенное немного вниз горизонтальное оперение, и срезанные острые законцовки крыла.

Конкурентом «МиГу» тогда был фронтовой истребитель Су-7, и надо сказать, «чаша весов» на «Пироговке» первоначально была на его стороне. 9 января 1958 года главком ВВС маршал К.А. Вершинин направил в ЦК КПСС письмо, из которого следует, что «ВВС как заказчик заинтересованы в доводке большого количества опытных самолетов с тем, чтобы иметь возможность выбора.

При рассмотрении плана (закупки техники. – Прим. авт.) было указано о ликвидации многочисленности самолетов с тем, чтобы высвободить мощности КБ и промышленности и сократить расходы для продвижения ракетной техники…

По летным характеристикам Су-7 имеет преимущество по сравнению с МиГ-21 и МиГ-23 в скорости на 150-200 км/ч и потолку – 1-1,5 км, при этом он может быть, после внесения небольших изменений, истребителем- бомбардировщиком. Доведенность Су-7 более обнадеживающая, чем МиГ-21 и МиГ-23».

Казалось, судьба МиГ-21 повисла на волоске, но на следующий день К.А. Вершинин вместе с председателем ГКАТ П.В. Дементьевым отправляет в тот же адрес еще одно письмо, но уже с просьбой выпустить из имеющегося задела 10-15 МиГ-21 и МиГ-23. Понять тайны «мадридского двора» очень трудно. Последняя просьба так и осталась без внимания. Однако МиГ-21 кто-то «выручил»; вполне возможно, что свое слово сказало и ОКБ-300, вовремя поспевшее с предложением по форсированному варианту двигателя Р11Ф-300.

«Истребитель МиГ-21 Рождение легенды», Николай Васильевич Якубович, 2007г.