Дата-центры, паровозы и Гражданская война

Итак, США. 41 параллель, проходящая, что логично, через весь материк. Возле городов вдоль этого географического конструкта, существующего только в воображении людей, расположено довольно много важных ЦОД (Центров Обработки Данных) различных крупнейших компаний. Google, Apple, Microsoft — все они воздвигли здесь свои ангары, напихали внутрь серверов и начали обрабатывать внутри данные.

Штат Айова — город Де-Мойн. Шайен, в Вайоминге. Омаха в Небраске. Солт-Лейк-Сити в Юте. Все они расположены именно вдоль этой линии и во многих из них сейчас строятся дополнительные технологические кампусы, которых привлекает близость к этим облачным хранилищам, а значит и скорость доступа к информации. Таким образом, все больше науки и технологий сосредотачивается вдоль этой линии.

Да блин, там где-то возле Солт-Лейк-Сити даже АНБ свой центр обработки информации строят. Вопрос: что в этом маршруте такого особенного? Отчего он вдруг стал таким привлекательным для IT-гигантов и обработчиков информации?

Ответ, как говорится, вас удивит. Приготовились? Гражданская война в США — раз, и устройство парового двигателя — два!

Данунахрен, скажете вы, как это может быть связано? Сверхсовременные комплексы с кучей серверов для обработки информации, борьба двух экономических моделей в одной стране и архаичный транспорт? Что общего между ними?

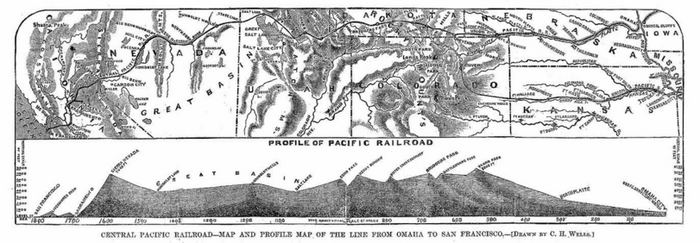

Вот этот путь:

Начнём с аналогии.

Допустим, вам нужно построить огроменный резервуар, который надо постоянно наполнять водой и сбрасывать лишнюю. Где его расположить? Вряд ли вы будете делать это в пустыне или в горах. Логичнее всего построить водонакопитель там, где уже есть огромная труба с водой или на худой конец полноводная река. Теперь применим подобный подход к дата-центру! Логично будет поместить его возле какой-нибудь крупной оптоволоконной магистрали, по которой уже летят нолики и единички!

Ну, чтобы не тянуть потом к ним дополнительную ветвь через горы и леса. И вот так уж исторически сложилось, что вся основная масса оптоволокна в США протянута как раз вдоль 41 параллели. Но почему? Да по той же причине, по которой там уже зарыли массу проводов до этого.

Например, телефонные линии, когда компания AT&T (тогда ещё занимавшаяся телефонами) начала постепенно затягивать в свои сети всю Америку. А до неё вдоль этой же воображаемой линии пролегли телеграфные провода, которые сопровождали... железную дорогу. Вот я опять предполагаю недоумение на вашем лице.

Почему ЖД? Откуда она вылезла в нашей истории? Ладно, можно было допустить, что это как-то могло быть связано со строительством дата-центров. Доставка оборудования, материалов, всё такое. Но почему телеграф?

Например, при том, что такая табличка была на каждой станции.

А всё из-за того, что вдоль всей железной дороги шла охраняемая законом полоса отчуждения шириной в 60 метров. В ней никто не мог ничего строить и владеть этой землёй без разрешения собственника. Вся территория внутри принадлежала исключительно железнодорожной компании Union Pacific Railroad.

Когда-то их представители специально ходили по собственникам той земли, где должны были проложить рельсы и договаривалась о покупке их владений. Потом правительство утвердило собственность специальным законом о Тихоокеанской железной дороге 1862 года. Типа — ну да, мы хотим, чтобы наши щупальца цивилизации не испытывали всяких бюрократических нападок и просто отдаём земли им. Штату они не принадлежат. Короче, масса работы была уже проделана, чтобы территорией вдоль железнодорожного полотна распоряжался только один владелец.

И теперь, получалось, что телеграфистам с катушкой кабеля на горбу, не надо было стучать в дверь фермы. И спрашивать у каждого реднека вдоль предполагаемого маршрута телеграфной линии — а, можно, мы на вашей земле поставим десяток столбиков с проводами? А ведь потом ещё это добро надо будет периодически проверять, чтобы какой-нибудь параноик, решивший, что его коровки от болтающихся проводов плохо себя чувствуют, их не спилил. Как вы понимаете, это то ещё удовольствие.

Всё, что надо было телеграфистам, так это просто обратиться в Union Pacific за разрешением протянуть кабели вдоль дороги. А железнодорожники в обмен получили приятный бонус в виде возможности передавать и получать свою служебную информацию о движении поездов по телеграфу.

Но при чём здесь Гражданская война? Копнём глубже...

Джефферсон Дэвис — военный министр США, который курировал экспедиции.

Уже с 40-х годов XIX века в США начали думать — а что там на Западе? Как там наши граждане поживают? Не грустят ли? Не нуждаются ли в чём? Нет ли у них избытка денег? Может пора уже принести им цивилизацию? Давайте туда пошлём больше людей и полезного барахла? Построим дорогу, проложим рельсы через континент для ускорения колонизации материка. Туда — люди, товары и демократические ценности. Обратно — ресурсы и налоги. Отличный и прямо охренненый план. Но каким путём пройдёт эта дорога?

Вначале была прекрасная идея опросить те подобия местных властей, которые там живут и заинтересованы в такой классной штуке. Ну и спросили, тем самым запустив мощный, но не очень красивый процесс конкуренции. Каждый городок, штат и компания хотели бы видеть железную дорогу рядом со своим поселением. Ведь это означает резкий взлёт экономики в космос, набухание престижа и материализацию прочих полезных вещей (например, зелёных бумажек в карманах чиновников). Построят в пределах твоих четырёх улиц и одного салуна занюханный полустанок и вот у тебя уже не деревня Мухосранка, а целый город Флайшиттенбург!

Поэтому в ход шли взятки чиновникам, лоббирование интересов перед комиссией, угрозы в адрес конкурентов и прочий шантаж. Устав от этого балагана, правительство в 1853 году собрало волю и яйца в кулак и во всеуслышание объявило: ну вас нахрен, толка от вас никакого. Сами найдём лучший путь от океана до океана. Быстренько собрали несколько партий учёных и послали их через континент.

Посмотрите, какую красоту рисовали художники экспедиции.

В историю это вошло как Pacific Railroad Surveys. В результате всего этого мероприятия образовался огромный массив информации о геологии, ботанике, зоологии, географии и метеорологии страны. Рисунки, карты, тома описаний и прочего добра. А заодно обнаружились несколько вариантов того, как может пройти новый путь для железных коней, грозящий стать первой в мире трансконтинентальной магистралью.

И вот тут в дело вмешивается та самая Гражданская война. Точнее, её заря. Конгресс, который должен был решить судьбу дороги, как раз раскололся пополам, и это повлияло на будущее мегапроекта.

Южные штаты не хотели, чтобы выбрали из тех вариантов, в которых дорога шла по Северу. А оппоненты, естественно, накладывали большое и толстое вето на все желания южан пустить линию по своим владениям, пусть там и был довольно хороший вариант для прокладки рельсов. Пат!

А в разрезе этот путь выглядел примерно так.

Но потом в 1861 году Юг, обидевшись на изрядно потяжелевшую панамку, вышел из Конгресса, и политики Севера быстренько и единогласно одобрили вариант именно с 41 параллелью. Во-первых, он проходил по нужным им штатам. А во-вторых, специалисты выбрали его благодаря тому, что именно на этой параллели протекала река Плейт-Ривер. Значит, и с водой для паровых локомотивов на всём пути их следования не будет никаких проблем. Плюс ещё был пологий рельеф, обилие равнин и прочие географические бонусы для строителей.

В общем, вот так и получилось, что банальное наличие реки и политические споры практически двухвековой давности повлияли на современную технологическую картину. Тут, конечно, можно было пойти ещё глубже, к тем геологическим эпохам, когда сформировалась эта самая река, но это, мне кажется, уже будет излишним.

Разные доказательства:

1. Откуда я взял идею для статьи.

2. Википедия про железную дорогу

3. Статья в The Atlantic

Автор: (с)greenhedgehog

Ответ на пост «Глобус центрального телеграфа на Тверской»1

Помню студентом ходил на центральный телеграф звонить домой: сначала очередь чтобы заказать разговор, оплачиваешь минимум 3 минуты, минута 15 копеек итого 45.(пачка Явы 40 стоила) потом около часа ждешь пока не объявят - Пенза,коммутатор Заря 25 кабина!

Бежишь в кабинку и 3 минуты пытаешься что-то услышать и рассказать, но нихрена не слышно....

Если бы мне в 88 году кто-то рассказал как будет осуществляться связь через каких-то 30 лет,я бы этому человеку посоветовал в дурку обратиться.....

Глобус центрального телеграфа на Тверской1

Наконец то я пробрался сюда, легендарный глобус центрального телеграфа! Интересно, что герб ранний- серп и молот у глобуса в когтях, как у орла на гербе Австрии( здание 1927года постройки), изначально глобус должен был вращаться, сохранилось подобие механизма, но что то пошло не так….

Монтаж глобуса, 1927год

Современное состояние 1

Современное состояние 2

В праздники

Вид с чердака телеграфа

Вид снаружи сейчас

В этот день, 21 октября, в 1824 году, англичанин Джозеф Аспдин запатентовал портлендский цемент

21-е октября богато выдающимися событиями.

1832 - российский учёный Павел Шиллинг в своей петербургской квартире продемонстрировал изобретённый им электромагнитный телеграф.

В основе технологии телеграфа находился эффект отклонения магнитной стрелки при взаимодействии с электромагнитным полем от электрических проводов.

Предыстория данного изобретения крайне интересна: Шиллинг за пять лет до этого взрывал подводные мины посредством электрического тока, идущего по проводам с каучуковой изоляцией.

Для передачи одной буквы нажимали три или четыре клавиши одновременно. На принимающем аппарате проводники подсоединялись к электромагниту с висящей над ним магнитной стрелкой, которая поворачивалась, когда по проводу шёл ток. Вместе со стрелкой поворачивался сигнальный кружок, чёрный с одной и белый с другой стороны. Шиллинг разработал специальный код, чтобы шести стрелок с сигнальными кружками хватило для передачи всех букв русского алфавита. За минуту по восьми проводам можно было передать десять знаков.

habr.com

1879 - американский изобретатель Томас Алва Эдисон испытывает свою первую лампу накаливания с угольной нитью.

1915 - первое трансатлантическое радиотелефонное сообщение из Арлингтона (штат Виргиния, США) в Париж.

«Сегодняшнее выступление из Вашингтона, услышанное как в Париже, так и в Гонолулу ... подтверждает как факт, что при благоприятных атмосферных и электрических условиях, с надлежащим оборудованием, разработанным инженерами Американской телефонной и телеграфной компании, мы сможем поддерживать связь между Нью-Йорком и европейскими пунктами, а также сзападное побережье и точки через Тихий океан.»

- Президент Американской телефонной и телеграфной компании Тео Вейл.

* первый, знаменитый, телефонный звонок Александра Грэма Белла был совершён в 1876 году.ПыСы

Решил в прошлое заглянуть, от современных новостей в дрожь бросает.

Телеграф между Киевом и Москвой

В этот день, 27 сентября 1854 года компания «Сименс и Гальске» заключила контракт на строительство проводной воздушной телеграфной линии между Киевом и Москвой.

Уже к концу 1854 года линия была готова.

Siemens & Halske (Сименс унд Хальске) — немецкая компания, занимавшаяся производством электротехнического оборудования, железнодорожного транспорта и бытовой техники.

Основатель фирмы — немецкий инженер, изобретатель, учёный, видный политический и общественный деятель Вернер Сименс. 12 октября 1847 года он совместно с Иоганном Гальске создал фирму «Telegraphen-Bauanstalt Siemens & Halske», занимавшуюся кроме электротелеграфии широким кругом работ в области точной механики и оптики, а также созданием электромедицинских аппаратов. Финансовую поддержку компании оказал двоюродный брат Вернера, советник юстиции Иоганн Георг Сименс. Он внёс стартовый капитал в размере 6 842 талеров для оплаты расходов по найму помещения, зарплаты, текущих расходов в приобретении инструментов и необходимых материалов.

В 1897 году компания была преобразована в акционерное общество «Siemens & Halske AG» с общим капиталом в 35 млн марок. 8 марта 1899 года произошло публичное размещение акций на бирже. Правление общества располагалось в Санкт-Петербурге по адресу 6-я линия В. О., д. 61. Общество имело отделения в Москве, Варшаве, Харькове и Одессе, а также представителей в Баку, Риге и Екатеринбурге.

В 1848—1849 годах фирма S&H построила первую в Германии телеграфную линию Берлин—Франкфурт-на-Майне. Первым сообщением, переданным по ней 28 марта 1849 года, стало известие об избрании в церкви Святого Павла во Франкфурте прусского короля Фридриха Вильгельма IV наследным кайзером Германии. Одновременно с этой линией было начато строительство линий, связавших Берлин с Кёльном, Гамбургом, Бреслау и Штеттином.

В 1849 году состоялось основание первого подразделения фирмы за пределами Германии — в Лондоне Вильгельм Сименс, брат Вернера Сименса основал агентство компании S&H, а в 1850 году там же была основана дочерняя компания. В 1858 году ею была открыта телеграфная фабрика в Финсбери (англ.), а затем, в 1863 году — фабрика по производству морского телеграфного кабеля в Вулвиче.

Компания продолжала развивать телеграфную сеть в Европе — в 1851 году Датское Королевское телеграфное управление заказало компании стрелочный телеграф, а год спустя правительство Нидерландов заказало оборудование, связавшее Роттердам с Бельгией.

Начальный период истории фирмы не обошёлся без неприятных моментов. В 1850-х годах разногласия с телеграфным ведомством Пруссии вылились в отмену всех заказов, что привело к серьёзному кризису молодой фирмы.

Фирму фактически спасли заказы из Российской империи. В 1853 году «Siemens & Halske» начала строительство русской телеграфной сети, которое завершилось через два года. Сеть покрыла расстояние свыше 10 тыс. км, протянувшись от Финляндии до Крыма.