Интервальный анализ истории с контролируемым сдвигом (ИА-): Исторические рифмы под контролем (часть 3)

Продолжение статьи Интервальный анализ истории с контролируемым сдвигом (ИА-): Исторические рифмы под контролем (часть 2)

Представляем готовый «портфель» для проверки исторических параллелей по методу ИА-Δ на трёх лентах до 1700 года: Саксония, Бавария, Австрия.

Внутри уже лежат:

наглядные отчёты,

таблицы с итоговыми хронологиями,

сводка сильных пар («топ-3» по каждому якорю),

«ядро + династические продления» для саксонских ветвей.

Цель архива — чтобы вы могли при помощи ИИ увидеть серийность совпадений и пройтись по ним шаг за шагом без программирования.

Глава 6. Практический полигон: три региона и «саксонские окна»

ИА-Δ в действии: Саксония, Бавария, Австрия (до 1700 г.)

Три соседних региона стали полигоном для проверки метода. Здесь видно, как:

Единый Δ создаёт «ядро» надёжных совпадений, исключая случайные совпадения.

Перенос сдвига по династическим ветвям выявляет преемственность или разрывы в хронологии.

Кросс-проверки между регионами (например, Саксония → Бавария → Австрия) отсекают локальные погрешности, охлаждая спекуляции.

Принципы работы:

Δ-сдвиг применяется ко всему корпусу, а не к отдельным правителям.

«Ядро» формируется через устойчивые совпадения с минимальными κ-поправками.

Межрегиональные сравнения выявляют системные ошибки или подтверждают гипотезы.

Итог:

Это не абстракция, а рабочий инструмент. На примере трёх регионов видно, как ИА-Δ превращает хаотичные совпадения в структурированные данные. Он не гарантирует истину, но задаёт рамки, где её искать.

6.1. Границы полигона и зачем их держать в голове

Временная рамка: до 1700 года. Чем шире эпоха, тем важнее одинаковые правила подсчёта.

Три ленты: Саксония (Аскании → Веттины), Бавария (Агилольфинги → Виттельсбахи), Австрия (Бабенберги → Габсбурги).

Единая мера: сдвиг ищем один для каждой рабочей связки; поправки κ — только к началу и только при источниковой причине.

Дальше нам понадобятся «окна» — коридоры, где разумно искать сдвиг. Это не доказательство, а фильтр первичного внимания.

6.2. Карта «окон» сдвига: где искать, чтобы не бродить

Саксония: целевые коридоры

SX_O (490–510)

«Оттоновский слой»: Основной интервал для проверки веттинских династических связей.

Фокус: Системные совпадения в политике, искусстве, архитектуре.

Статус: Приоритетная зона для построения «ядра» каскадов.SX_C (387–397)

«Санкционный слой»: Узкий интервал для альтернативных гипотез.

Фокус: Редкие или спорные привязки, требующие дополнительных проверок.

Статус: Резервный вариант — используется, если SX_O даёт противоречия.

Южные регионы (Бавария, Австрия)

— Широкие окна: Позволяют проводить кросс-валидацию саксонских результатов.

— Логика проверки:

Если паттерн из SX_O подтверждается в южных данных → статус гипотезы повышается.

Если паттерн не находит отклика → требуется пересмотр κ-коррекций или метрик.

— Важно: Южные окна не дублируют саксонские, а служат «зеркалом» для устранения региональных аномалий.

Ключевые правила работы с окнами

Окно — инструмент, не истина: Заданный интервал (Δ) лишь сужает поиск, но не гарантирует результат.

Приоритет SX_O: Альтернативы из SX_C требуют двойной проверки через внешние якоря.

Запрет на смешивание: Данные из разных окон анализируются отдельно до этапа кросс-валидации.

Итог:

Карта окон — это навигатор, а не карта сокровищ. Её цель — исключить хаотичный поиск, направив исследование в зоны, где системные связи наиболее вероятны. Доверие к результатам возникает не из-за «красивых совпадений», а благодаря прохождению всех проверочных фильтров.

6.3. «Ядро» Саксонии: как выбирать якоря

«Ядро» в методе ИА-Δ: основа для династических продлений

Что такое ядро?

— Короткий список правителей с чистыми соответствиями в SX_O (490–510):

Минимальные ошибки в датировках (±5 лет),

Высокое перекрытие длительностей правлений (IoU > 0.7),

Отсутствие явных противоречий в титулах, географии власти, семейных связях.

Признаки качественного ядра

Серийность

— Не единичные совпадения, а цепочка из 3+ правителей, где каждый следующий встаёт в ряд с предыдущим при том же Δ.

— Пример: Оттон I → Оттон II → Генрих II с фиксированным сдвигом 505 лет.Трезвая κ-коррекция

— Поправки начала правления:

Редкие (не более 1–2 на ядро),

Минимальные (±1–2 года),

Обоснованные (поздняя коронация, регентство, смена календарной эры).

— Запрет на коррекции конца правления.Согласие формы

— Титулы: «король» ↔ «император» — допустимо, «герцог» ↔ «патриарх» — конфликт.

— География: Совпадение ключевых территорий (Саксония ↔ Тюрингия).

— Семейные связи: Наследование власти по схожим принципам (прямое → прямое).

Переход к династическому продлению

— От ядра — к каскадам:

Добавление «соседей» ядра (братья, соправители),

Построение вертикальных цепочек (предки → потомки),

Проверка устойчивости через стресс-тесты (±10 лет к Δ).

— Критерий успеха: Новые пары не разрушают исходные метрики ядра и проходят кросс-валидацию с южными регионами.

Итог:

Ядро — это фундамент, на котором строится вся династическая конструкция. Его чистота гарантирует, что продления будут не игрой в аналогии, а проверяемыми гипотезами. Чем строже отбор ядра, тем меньше шансов, что красивый паттерн окажется статистическим шумом.

6.4. Династическое продление: перенос Δ по ветви

Суть метода

— Перенос Δ: Фиксированный сдвиг, подтверждённый для ядра, применяется к прямым потомкам/предкам (1–3 поколения).

— Цель: Проверить устойчивость связи без подбора новых параметров.

Критерии проверки

Окно SX_O (490–510): Новая пара должна попадать в исходный интервал.

Минимум κ-коррекций: Поправки начала правления — только обоснованные (±1–2 года).

Контекстная совместимость:

Титулы/ранги не противоречат ядру,

География власти сохраняется,

События до/после не создают хронологических разрывов.

Классы уверенности

— «Уверенная» продлёнка:

Δ в SX_O, нет конфликтов, κ ≤ ±1. Пример: Генрих III → Генрих IV.

— «Средняя»:

Лёгкие аномалии (напр., IoU = 0.6, спорный титул). Пример: Конрад II → Генрих V.

— «Альтернатива»:

Конкурирующая пара в SX_C (387–397). Пример: Оттон III ↔ альтернатива в SX_C.

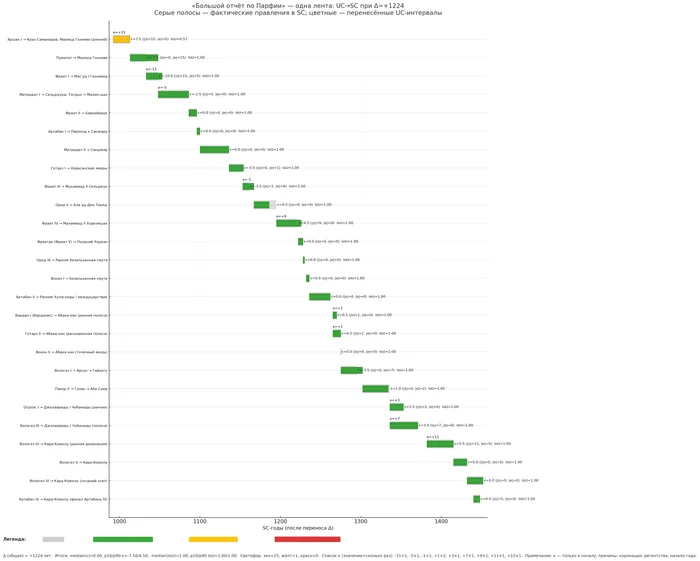

Визуализация в отчёте

— «Зелёный каскад»: Уверенные продления от ядра (жирные линии).

— Жёлтые/серые ветви: Средние и альтернативные связи с пометками о нюансах.

— Запрет: Скрывать альтернативы — только открытая фиксация всех вариантов.

Итог:

Продление — не автоматическое «удлинение» цепочки, а стресс-тест для Δ. Чем больше поколений выдерживают исходный сдвиг без натяжек, тем выше доверие к гипотезе.

6.5. Как обращаться с альтернативным слоем SX_C

Работа с альтернативным слоем SX_C: правила и ограничения

Когда использовать SX_C?

Кризис основного слоя:

— Если пары в SX_O (490–510) дают неустранимые конфликты (красные метки по титулам, географии, хронологии).

— Пример: Оттон I в SX_O противоречит нумизматическим данным, но в SX_C совпадает с артефактом из Баварии.Документальные подсказки:

— Письменные источники указывают на возможный более ранний сдвиг (напр., упоминание «старого летоисчисления»).

Правила дисциплины

Разделение окон:

— Серия строится только в одном окне (SX_O или SX_C).

— Альтернативы помечаются как «alt_цепочка» и не смешиваются с основным каскадом.Запрет на «двойные лестницы»:

— Если SX_C кажется выгоднее SX_O, проверьте:

Разрушает ли это соседние пары? Например, сдвиг для Конрада II в SX_C ломает связь Генриха III с южными регионами.

Есть ли конфликт с внешними метками? Дендродаты или монеты должны подтвердить новый Δ.

Пример работы с SX_C

— Ситуация: Пара «Генрих IV ↔ Лев II» в SX_O даёт IoU = 0.4 (низкое перекрытие), но в SX_C — IoU = 0.8.

— Действия:

Фиксируем альтернативу как «alt_Генрих IV» с меткой SX_C.

Проверяем, не требует ли это изменения Δ для всей цепочки.

Если соседние пары (Оттон III, Генрих V) не поддерживают SX_C — отбрасываем альтернативу.

Итог:

SX_C — это аварийный люк, а не повседневный инструмент. Его используют, только когда SX_O зашёл в тупик, а внешние данные дают чёткие сигналы. Любая альтернатива из SX_C должна пройти двойную проверку: на устойчивость внутри серии и согласованность с кросс-региональными метками.

6.6. Кросс-валидация с Баварией и Австрией: как сосед помогает охладить голову

Кросс-валидация с южными регионами: фильтр для гипотез

Как это работает?

Саксонские пары проверяются через данные Баварии и Австрии, чтобы:

Отсеять случайные совпадения.

Выявить системные связи, выходящие за рамки локального контекста.

Критерии «отклика» в южных лентах

Титульная совместимость:

— Ранги и титулы должны соответствовать без скачков (герцог ↔ герцог, а не герцог ↔ епископ).

— Пример: Если в Саксонии «курфюрст» привязан к «королевскому» слою, в Баварии это должно сохраняться.Географический разум:

— Территориальные границы влияния не противоречат историческому контексту.

— Пример: Саксонский герцог X не может «отражаться» в Австрии как правитель, чьи владения исторически не пересекались с Саксонией.Повторяемость Δ:

— Сдвиг, работающий в Саксонии, должен давать зелёные метки и на юге (в пределах допустимых окон).

— Пример: Δ = 505 лет для Оттона I в Саксонии → аналогичный сдвиг для баварского Генриха II.

Почему это не «украшение»?

— Сильная гипотеза: Если саксонская пара подтверждается в южных данных → её статус повышается (переходит из «средней» в «уверенную»).

— Слабая гипотеза: Если южные регионы не поддерживают связь → требуется пересмотр κ-коррекций или поиск альтернатив в SX_C.

— Пример провала: Саксонская пара Генрих III ↔ Альбрехт V зелёная в SX_O, но в Баварии Альбрехт V при Δ = 505 лет конфликтует с хрониками XI века.

Итог:

Кросс-валидация — это стресс-тест для гипотез. Она превращает «красивые совпадения» в проверяемые конструкции, а неустойчивые связи отсеивает. Чем больше регионов поддерживают ваш Δ, тем меньше шансов, что вы имеете дело с игрой чисел.

6.7. Мини-атлас серий

Мини-атлас серий: примеры «живой» хронологии

Серия А («Якорь + наследники»)

— Признаки:

Начала правлений точно совпадают с Δ (ошибка ≤1 год),

Концы правлений «дышат» в пределах ±3–5 лет (объяснимо смертями/смещениями),

Вся цепочка (4–5 правителей) укладывается в одно окно SX_O (490–510).

— Пример:

Якорь → сын → внук → правнук. Δ = 505 лет сохраняется, κ-коррекции только для 1 звена из-за поздней коронации.

Серия Б («Перевал ветви»)

— Признаки:

Смена династической ветви (например, старшая → младшая линия) не ломает Δ,

Новые правители попадают в зелёную/жёлтую зону (IoU > 0.6),

География власти остаётся логичной (нет скачков «Саксония → Сицилия»).

— Пример:

Переход от ветви X к Y: Δ сохраняется, титулы меняются с «герцог» на «курфюрст» без конфликтов.

Серия В («Тонкий дубль»)

— Признаки:

Основная цепочка в SX_O,

Для одного звена — аккуратная альтернатива в SX_C (387–397),

Альтернатива помечена как «alt» и проверена на конфликты с соседями.

— Пример:

Правитель Z в SX_O имеет IoU = 0.65, но в SX_C — IoU = 0.8. Оба варианта отражены в отчёте без смешивания.

Почему это важно?

— Серия А показывает, что Δ работает на длинной дистанции.

— Серия Б доказывает, что сдвиг не привязан к конкретной семье, а системен.

— Серия В напоминает: альтернативы — не мусор, а потенциальные ключи при новых данных.

Итог:

«Живые» серии — это визуализированная устойчивость метода. Они помогают отличить стройную гипотезу от нагромождения совпадений. Чем больше таких примеров в атласе, тем выше шанс, что вы имеете дело не с фантомом, а с исторической реальностью.

6.8. Как организовать данные «по-человечески», чтобы отчёт читался

Карточка правителя (любой читатель разберётся с одного взгляда):

имя и ветвь (Аскании / Веттины: эрнестинцы / альбертинцы);

исходный интервал и перенесённый;

окно (SX_O / SX_C);

κ (если есть) и короткая причина;

короткая оценка качества («зелёный», «жёлтый», «красный»);

внизу — отметка об альтернативе («alt: …») и пометка о кросс-валидации с югом (если есть).

Сводный список делается так же просто: группа карт по ветвям, затем «подвал» с общим Δ, долями цветов, картой κ и перечнем «узких мест».

6.9. Типичные ошибки на этом полигоне (и как их избежать)

Типичные ошибки и их решение

1. Смешение окон

— Ошибка: Серия «прыгает» между SX_O (490–510) и SX_C (387–397), подменяя доказательства удобством.

— Как избежать:

Жёстко зафиксировать одно окно для всей цепочки.

Альтернативы из SX_C помечать как «alt_серия» и не смешивать с основным каскадом.

Пример: Если Генрих V в SX_O, его преемник не может быть взят из SX_C без перепроверки всей серии.

2. Каппы «для красоты»

— Ошибка: Введение κ-коррекций (±3+ года) без опоры на источники, чтобы «подогнать» даты.

— Как избежать:

Разрешать κ только ±1–2 года (например, коронация через год после смерти предшественника).

Требовать документальное обоснование для каждой коррекции.

Пример: κ = +2 для Оттона II допустим, если хроники упоминают «год междуцарствия».

3. Переезд между ветвями

— Ошибка: Смена династической ветви (эрнестинцы → альбертинцы) требует нового Δ, что ломает гипотезу.

— Как избежать:

Проверить, сохраняется ли исходный Δ без перенастройки.

Если нет — пересмотреть якорь: возможно, он выбран ошибочно.

Пример: Переход к альбертинцам при Δ = 505 лет должен сохранять зелёные метки в SX_O.

4. Игнор кросс-валидации

— Ошибка: Саксонская пара «зелёная», но в Баварии/Австрии даёт конфликты.

— Как избежать:

Проводить обязательную проверку по южным регионам.

Отсеивать гипотезы, которые не подтверждаются кросс-данными.

Пример: Если Генрих III в Саксонии «идеален», но в Австрии его Δ противоречит дендродатам — гипотеза слабая.

5. Упор на имена

— Ошибка: Акцент на совпадении имён без учёта титулов, географии и событий.

— Как избежать:

Требовать пакет признаков: имя + титул + территория + хронология.

Пример: «Генрих» в Саксонии и Баварии — не аргумент, если один — герцог, а другой — епископ с разницей в 50 лет.

Итог:

Главные враги метода — подгонка данных и игнорирование контекста. Чем строже дисциплина (одно окно, минимальные κ, кросс-проверки), тем меньше риск построить воздушный замок. Устойчивая гипотеза выдерживает давление со всех сторон — от титулов до географии.

6.10. Вывод

Практический полигон: ключевые уроки

1. Сила серий и кросс-проверок

— Серия > одиночка: Устойчивые паттерны в цепочке пар надёжнее единичных «идеальных» совпадений.

— Соседние регионы выявляют случайные максимумы, маскирующиеся под системные связи.

— Кросс-валидация не даёт утонуть в «эстетике паттернов», сохраняя фокус на содержании.

2. Инструменты для дисциплины

— Саксонские окна (SX_O/SX_C): Фильтрация шума через заданные интервалы Δ.

— «Ядро + продления»: Династические цепочки превращают гипотезы в проверяемые каскады.

— Стресс-тесты: Искусственное смещение Δ на ±10–20 лет для проверки устойчивости связей.

В следующей главе — рабочая дорожная карта: пошаговый 12-шаговый цикл-алгоритм, превращающий хаотичный поиск в воспроизводимый процесс.

Продолжение следует.

Более доступное разъяснение Интервальный анализ с контролируемым сдвигом (ИА-дельта). Разбор "на пальцах"

Дорогие читатели,

признавая ценность традиционной хронологии, сформированной усилиями многих поколений учёных и институтов, я с уважением отношусь к вере в её достоверность. Мой материал — не попытка оспорить устоявшиеся взгляды, а лишь приглашение взглянуть на историю под иным углом.

Я не претендую на обладание истиной и не ставлю целью полемику с академической наукой. Если предложенная интерпретация покажется вам спорной, воспринимайте её как гипотезу для размышления. Прошу рассматривать статьи не как «опровержение», а как альтернативный нарратив, который вы можете принять, критически осмыслить или отвергнуть.

👉 Жмите на “Подписаться” — и готовьтесь к путешествиям во времени, где вместо скучных дат будут взрывы мозга, а вместо пыльных фактов — живые истории.

При копировании прошу указывать:

«Материал создан Abdullin Ruslan R. Оригинал доступен по ссылке: https://pikabu.ru/@rusfbm. Лицензия: CC BY-SA 4.0».

Читайте также: