Огонь благочестия

Житие Протопопа Аввакума и конец эпохи ритуала

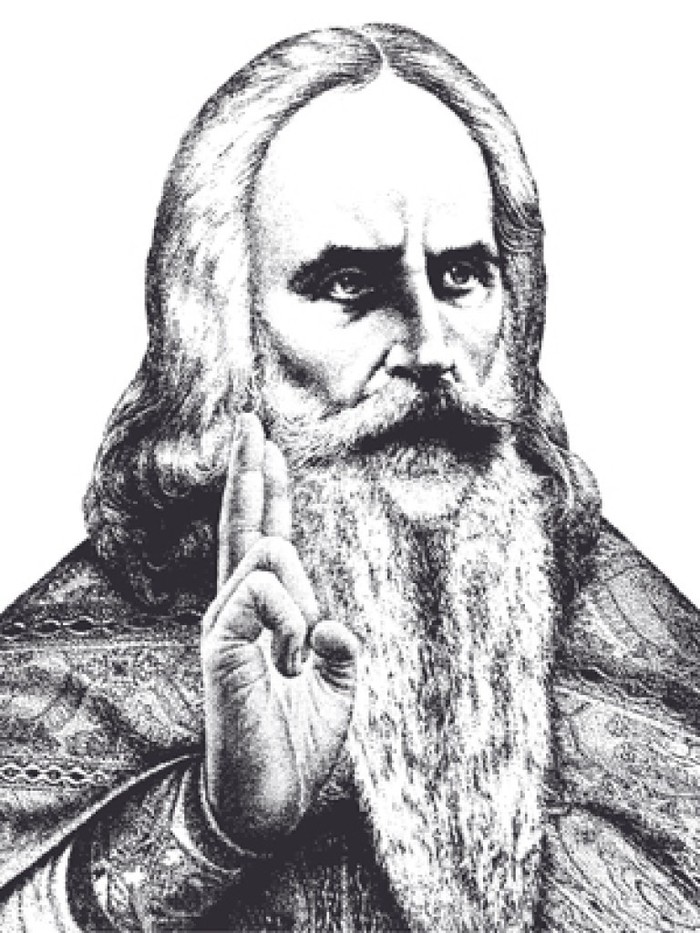

В середине Апреля 1682 года в Заполярье, в ныне исчезнувшем городе Пустозерске был казнен протопоп Аввакум. Казнен жестоко — вместе с двумя товарищами его сожгли заживо в деревянном срубе. Впрочем, жестокими казнями и пытками в России тогда трудно было кого-либо удивить. Тем, кто впадал в немилость, вырезали языки, заливали в рот свинец, их ждали колья и дыбы. И сам протопоп, будучи при власти, расправлялся с противниками благочестия без всяких церемоний. Бил пьяниц, таскал нерадивых священников за бороды, натравливал народ на скоморохов… Сам он не без гордости вспоминал, как однажды, когда в деревню при монастыре пришли «плясовые с медведи с бубнами и с домрами», он «по Христе ревнуя изгнал их и хари и бубны изломал един у многих и медведей двух великих отнял — одного ушиб… а другого отпустил в поле». То есть смирением в его поступках с молодости даже не пахло. Но это тогда было в порядке вещей: считалось, что самый верный способ доказать свою правоту, даже пусть и в делах духовных — продемонстрировать силу. Хотя бы и на медведях.

Сегодня кажется даже удивительным, что в том, довольно грубо устроенном мире (ведь он тогда еще почти не изменился со времен, показанных Тарковским в «Андрее Рублеве»), очень многое зависело от тончайших нюансов. И история раскола, символом которого стал Аввакум, возникла именно из них.

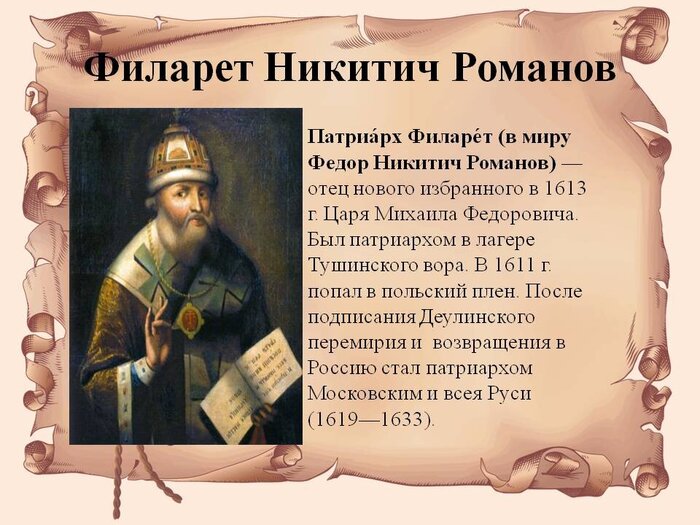

Вскоре после воцарения в 1645 году Алексея Михайловича (того самого «Тишайшего», закрепостившего русских крестьян) при юном царе возник кружок «ревнителей благочестия», в который входило несколько священников, беспокоившихся о чистоте православной веры. Под «чистотой» понималась «правильность» обрядов и «точность» церковных книг. Казалось бы, какая разница — двумя перстами креститься, или, как греки, тремя? Не все ли равно, по часовой стрелке («посолонь», по солнцу) вести крестный ход, или наоборот? Но для Царя и Церкви как государственного института это были вещи принципиальные. Ведь Русская Церковь провозглашала себя наследницей Византии, «второго Рима», и хранила те обряды, которые ей достались «по наследству». Однако с момента крещения Руси и до гибели Византии уже многое в византийских обрядах изменилось, а наследовавшая им Греческая Церковь и ее Вселенские патриархи еще дальше ушли от прежних традиций. В то же время в славянских церковных книгах, которые (как и везде в мире) переписывались от руки, год за годом, столетие за столетием умножались мелкие ошибки. Эта проблема решалась просто: время от времени все книги (евангелия, псалтырь и прочие) «сличались» со старинными образцами, исправлялись либо уничтожались. Но что брать за образец? Древние славянские списки переводов, или греческие «оригиналы», которые, впрочем, тоже прошли через десятки писцов? Но тогда и церковные обряды должны этим книгам соответствовать! В русской церкви созрела необходимость выбора.

О смысле этого выбора и самого раскола написано и сказано столь много разного, что краткий пересказ тут поневоле будет неточен. Это одна из тех русских трагедий, которая «обдумывается» до сих пор. Но, так или иначе, и Алексей Михайлович, и ставший при нем патриархом Никон решили обратиться к греческим «первоисточникам», и принять греческие обряды, чтобы укрепить связь с Константинопольским патриархатом. А вскоре Никон пошел дальше — и объявил все прежние обряды, не совпадающие с текущей греческой традицией, «еретическими». Он вообще претендовал на роль не только реформатора церкви, но и первого лица в государстве. Позднее Екатерина II писала о Никоне так:

«Никон — личность возбуждающая во мне отвращение. Счастливее бы была, если бы не слыхала о его имени… Подчинить себе пытался Никон и государя: он хотел сделаться папой… Никон внёс смуту и разделения в отечественную мирную до него и целостно единую Церковь. Триперстие навязано нам греками при помощи проклятий, истязаний и смертельных казней… Никон из Алексея царя-отца сделал тирана и истязателя своего народа»…

Насчет «мирной и целостной Церкви» до Никона Екатерина, конечно, слегка преувеличила (один конфликт иосифлян и нестяжателей чего стоил!), однако она спустя столетие довольно точно выразила то отношение к Никону, которое владело многими его современниками. И, среди прочих — протопопом Аввакумом.

Вообще-то Аввакум Петров, сын простого приходского священника Петра, дослужившийся до чина протопопа города Юрьева-Польского, был одним из первых членов кружка «ревнителей благочестия» при царе, близким другом Алексея Михайловича, и — поначалу — приятелем Никона. Однако, как это часто бывает, из друзей получились непримиримые враги. Протопоп твердо стоял за исправление церковных книг по древнерусским православным рукописям, и за сохранение древних ритуалов. Он писал об этом царю челобитные — за что по настоянию Никона уже в 1653 году был брошен в подвал Андроникова монастыря. И, что называется, пошло-поехало.

Как уже говорилось, характер у протопопа был яростный, и его «челобитные» к бывшему другу и почти ученику, царю Алексею Михайловичу, становились все резче. В них он сравнивал реформы Никона с «римской блудней», то есть католичеством (что по тем временам в православной церкви считалось чуть не главным грехом). И вообще, метафоры в своих посланиях Аввакум подбирал яркие. На фоне привычных «казенных» и скучных «церковных» писаний эти челобитные поражали экспрессией и живым языком. Порой, кстати, и нецензурным — протопоп легко и непринужденно вставлял в свои послания то, что мы ныне назвали бы «обсценной лексикой». Получалось смешно, зло и метко. Все это немало способствовало его популярности — челобитные расходились в списках, и круг сторонников Аввакума расширялся.

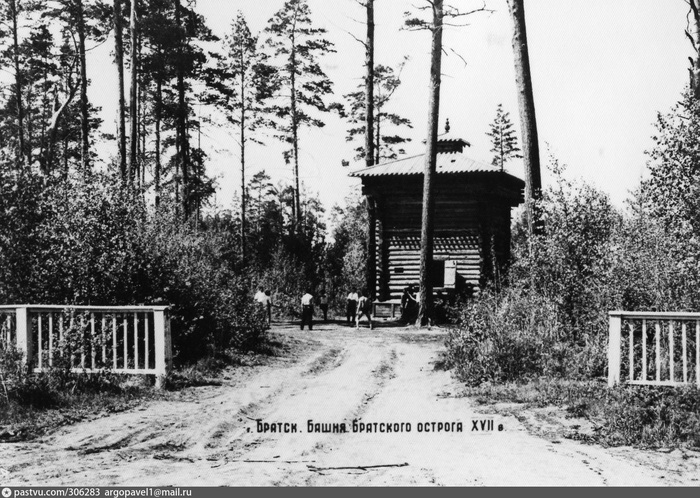

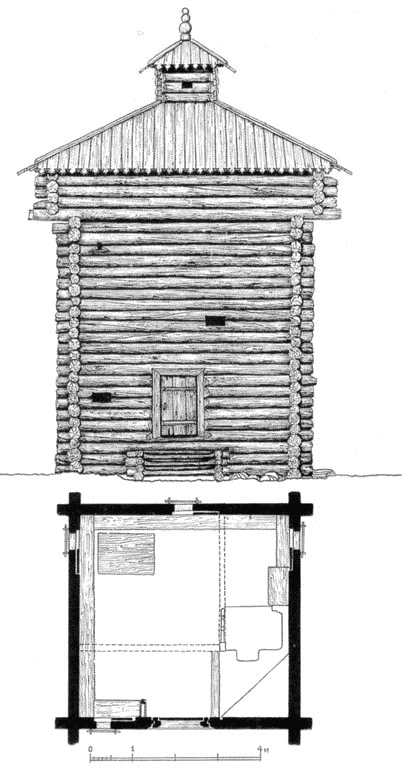

Не удивительно, что от протопопа постарались избавиться, отправив его вместе с семьей в ссылку, в Тобольск. Там, впрочем, его встретили поначалу вполне тепло: в Тобольске большая часть духовенства тоже была озадачена планами никонианских реформ. Но непримиримый Аввакум со своими горячими проповедями и нетерпимостью к нарушителям благочестия почти мгновенно, как Христос обращал воду в вино, обратил здесь своих потенциальных друзей во врагов. Поучая и осуждая слишком вольные нравы горожан, он сразу поссорился с архиепископом и другими духовными и светскими лицами. Практически со всеми, с кем успел познакомиться. Не удивительно, что в Москву Царю и Патриарху потекли доносы — и протопопа с женой и детьми отправили дальше, на Восток, в неизведанные сибирские дали: в Енисейск и в Забайкалье.

Туда как раз отправлялся в экспедицию за ясаком (налогом на местных охотников, добывавших соболиные шкурки) и на завоевание новых земель отряд во главе с воеводой Афанасием Пашковым. К нему и был приписан протопоп вместе со всем своим семейством.

Конечно, появление в отряде какого-то странного священника, его жены и восьмерых (мал-мала-меньше, протопоп был плодовит!) детей привело Пашкова в оторопь. Но мало того, что это пополнение, которое теперь предстояло кормить, было, как говорится, «не пришей кобыле хвост», так еще сам протопоп оказался человеком ершистым. Он сразу начал поучать и командовать, причем не только солдатами, но и самим Пашковым! Этого воевода стерпеть не мог. Уже на третий день «экспедиции» вся семья протопопа была ссажена на берег, и шла следом за дощатым кораблем (дощаником), который плыл по течению, с трудом догоняя его на привалах. Спустя три дня Пашков было сжалился над протопопом, и снова пустил на борт, но тот вновь начал проповедовать да поучать — и на этот раз полетел в воду прямо на ходу. С трудом доплыв до берега, Аввакум снова пошел пешком за кораблем…

Так повторялось несчетное количество раз. «Экспедиция» шла медленно, останавливаясь на долгие привалы и зимовки, но Аввакум не сдавался, и продолжал обличал «неправды» злосчастного воеводы, чем приводил его в бешенство. Не раз и не два Пашков бил его кнутом и бросал в земляную яму, но протопоп вел себя по-библейски, как Иов: славил Господа и радовался испытаниям, которые тот посылает, чтобы утвердить его в вере.

Конечно, вместе с Аввакумом страдала его семья. Им едва находилось место в предбанниках наскоро построенных избушек, они мерзли и голодали, шли за санями по пояс в снегу, падали, поднимались и снова шли. До Байкала и дальше, шесть долгих лет. По дороге погибли двое младших детей, а выжившие страдали от болезней, гнуса и обморожений, почти моля уже о скорейшей гибели. В своем «Житии» протопоп позднее писал о мучениях супруги (едва ли не самая известная фраза из его литературного наследия, ставшая почти афоризмом): «...на меня, бедная, пеняет, говоря: «долго ли муки сея, протопоп, будет?» И я говорю: «Марковна, до самыя смерти!».

Но нет, все эти мучения внезапно окончились в 1663 году, когда до отряда дошла весть, что Аввакума приказано возвратить в Москву. Никон, чья патриаршая карьера все эти годы шла в гору (он даже добился, чтобы к титулу Патриарха добавили «Великий государь»), вызвал в конце концов раздражение бояр, и они убедили Алексея Михайловича наказать патриарха-выскочку, убрать его с глаз долой. Главный враг протопопа был повержен — и теперь он почти торжественно возвращался в столицу, проповедуя по дороге в разных городах и острогах и обличая «безбожную лесть», то есть Никона и его реформы. Однако, добравшись до Москвы, Аввакум с удивлением узнал, что, хотя Никона и правда расстригли в простые монахи, от реформ царь ничуть не отказался. И троеперстие, и жизнь по греческим церковным книгам — все шло своим чередом.

И Аввакум снова начал борьбу. Сперва казалось, что удача на его стороне. Царь приказал поселить его на кремлевском подворье, порой просил благословения, вокруг собирались давние друзья и ученики… Но беда в том, что для Алексея Михайловича реформа была вопросом вовсе не духовным, как для Аввакума, а политическим. И останавливаться он не желал. Поэтому не удивительно, что отношения между ними очень скоро испортились, а через считанные месяцы стали откровенно враждебными.

И гонение началось заново. В 1664 году Аввакум был сослан в Мезень (где все равно продолжал проповедовать и рассылать послания единомышленникам). В 1666-м (когда по всей Европе в очередной раз ждали конца света) его насильно привезли в Москву на церковный Собор, где должны были избрать нового патриарха и обсудить ход реформ. И там протопоп устроил свой личный апокалипсис: во всеуслышанье проклял архиереев и глав Собора, был избит до полусмерти, и отправлен в Боровский монастырь, где его заточили в темницу «в железах». Сочувствовавшие ему бояре пытались смягчить царский гнев, добивались новых встреч протопопа с царем (да Алексей Михайлович, друживший с Аввакумом с детства, вероятно, и сам желал примирения — к тому же он старался выглядеть благочестиво), но все было тщетно. Даже хуже — встречи эти, скорей всего, лишь подлили масла в огонь, и в конце концов вражда меж ними стала непримиримой.

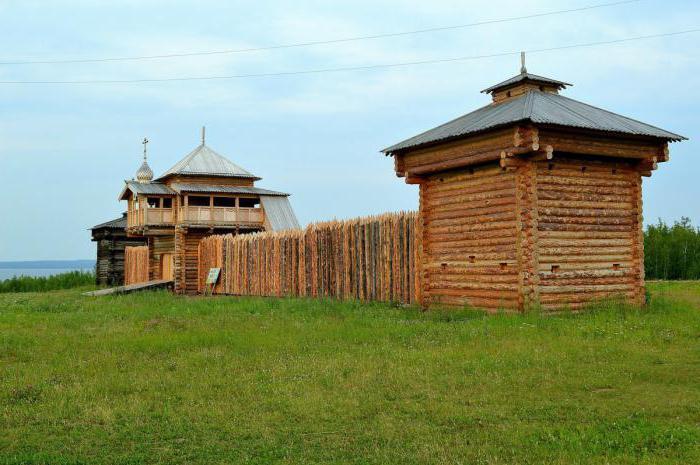

К тому моменту Алексей Михайлович был уже не тем нежным юношей, каким взошел на престол. Немало пыток и казней осуществилось по его прямым приказам. Но все-таки своего старого друга «Тишайший» не решился присуждать к смерти и увечьям. Протопопа по его распоряжению «всего лишь» били кнутом — и в 1677 году сослали «на веки вечные» вместе с двумя другими проповедниками «старого обряда» в Пустозерский острог на реке Печоре. Единственная милость к Аввакуму состояла в том, что, в отличие от его товарищей по заточению в земляной яме, священника Лазаря и соловецкого инока Епифания, ему не отрезали язык.

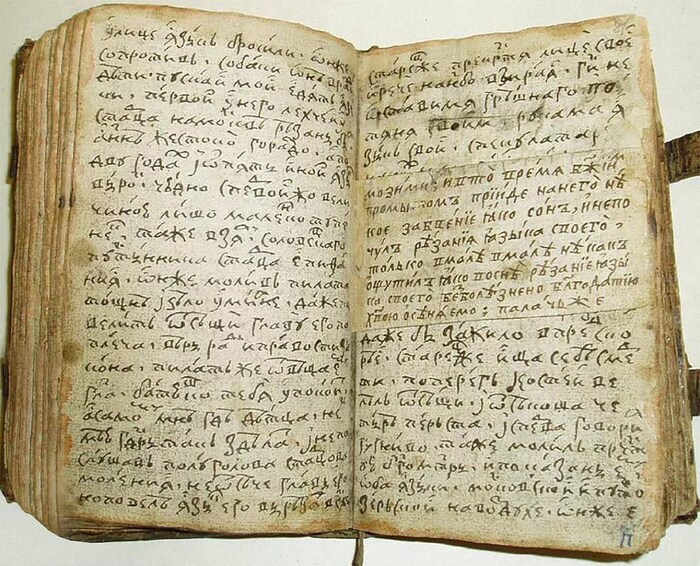

Впрочем, разговоры его бы только отвлекли. Долгие годы сидения в земляной тюрьме, при свете тлеющих лучин, Аввакум потратил на главный труд своей жизни — на составление текстов, в том числе и собственного «Жития». Именно оно принесло ему бессмертие.

Между тем в России борьба со староверами приняла характер настоящей войны: за приверженность двоеперстию убивали, четвертовали, сжигали живьем. В 1674 году убили на дыбе духовную дочь Аввакума, боярыню Морозову, в 1676 году был взят приступом Соловецкий монастырь — и там убито более 400 старообрядцев. И так далее, и так далее… Когда же на престол взошел Федор Алексеевич, он продолжил дело отца с еще большим ожесточением. Но его уже ничто не связывало с Аввакумом, и ничто не мешало распорядиться об уничтожении этого «главного символа» всех староверов. Что и было сделано в апреле 1682 года.

22 августа 2019 года на Пустозерском городище вновь установлен памятный крест Пустозерским мученикам. Фото ruvera.ru

Там, в бывшем Пустозерске, на предполагаемом месте казни теперь стоит старообрядческий крест — его поставили в 90-е годы. Больше никакой памяти о протопопе и его соратниках не осталось. Не осталось бы и текстов, если бы «пустозерский архив» с рукописями и письмами узников сразу после казни не вывезла вдова священника Лазаря. Она увезла его на реку Керженец, где уже появились тогда первые тайные староверческие деревни (некоторые из них существуют по сей день).

Сама же вдова протопопа (вообще-то ее звали Настасья Марковна, и она была младше Аввакума на три года) участвовать в спасении рукописей мужа не могла. Зато она спасла его семью. После последнего ареста Аввакума их бросили в земляную тюрьму в Мезене, и она с детьми просидела там больше десяти лет. Удивительно, но она выжила, и даже доказала в итоге, что она и ее дети «не являются врагами церкви». В 1692 году Настасье с сыновьями удалось освободиться, и переехать к родственникам в Москву. Железного здоровья была женщина — ей, несмотря ни на что, удалось дожить до 86 лет, и пережить не только мужа, но и большинство его мучителей.

Что же до самого Аввакума, то он на столетие был почти забыт, а «Житие» (главное его произведение, и в сущности первая в истории автобиография на русском языке) распространялось в списках среди староверов, как своеобразный «самиздат» той эпохи. Отношение властей к старообрядцам смягчилось лишь в конце XVIII века, но и тогда «Житие протопопа Аввакума» оставалось маргинальным текстом, о котором было что-то известно лишь историкам церкви. И только когда в 1861 году один из списков попал к издателю Дмитрию Кожанчикову, произошел настоящий фурор. «Вот она, живая речь московская!» - восхищался Тургенев. Достоевский называл опубликованное «Житие» образцом «богатого, всестороннего и всеобъемлющего русского материала», а Толстой характеризовал Аввакума как «превосходного стилиста».

Не только «Житие» Аввакума, но и сама его фигура стала хрестоматийной. Дошло даже до того, что уже в XX веке поэт Клюев сравнивал с неистовым протопопом не кого-нибудь, а вождя мирового пролетариата, Владимира Ленина (что, возможно, Клюеву припомнили следователи перед расстрелом в 1937 году). И уже в XXI веке «наш средневековый современник», философ Александр Дугин, назвал протопопа «последним человеком Святой Руси». Но Дугин скорее всего и сам с удовольствием отправлял бы людей на дыбу за недостаток благочестия, или сжигал бы их живьем, так что с его тоской по давним временам все понятно. Возможно, есть немало людей, которые хотели бы вместе с ним вернуться в ту эпоху. Но она в каком-то смысле окончилась всего через тридцать лет после гибели протопопа.

Она закончилась, когда его младший современник, декан собора Святого Патрика в Дублине Джонатан Свифт, написал и опубликовал своего «Гулливера», где, между прочим, имелась притча о кровавой лилипутской войне «остроконечников» и «тупоконечников» - из-за вопроса, с какого конца разбивать яйцо. И после этого даже для самого благочестивого, но думающего человека отношение к ритуалу уже не могло быть прежним.