Как удалить всю музыку в ВК ( рабочий код 2025 год. )

Решил обновить всю музыку в ВК, но удалять все руками очень долго, так как треков скопилось очень много. Полистав в интернете много статей на эту тему, нашел единственное решение, которое действительно работает.

Для чего я пишу этот пост? Может кто то то же ищет код, для удаления всех музыкальных треков из ВК станицы.

А вот и сам код:

document.querySelectorAll('.audio_row').forEach(function (item) { let audio = JSON.parse(item.dataset.audio); let hash = audio[13].split('/'); let params = 'act=delete_audio&aid='+audio[0]+'&al=1&hash='+hash[3]+'&oid='+audio[1]+'&restore=1&track_code='+audio[20]; let url = 'https://vk.com/al_audio.php'; let request = new Request(url, {method: 'POST', body: params, headers: {'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded'},}); fetch(request).then(response => {if (response.status === 200) {return response.json();} else {throw new Error('Something went wrong on api server!');}}) .then(response => {console.debug(response);}).catch(error => {console.error(error);}); });

Как пользоваться? Открываете страницу в ВК, раздел моя музыка, прокручиваете весь список треков, до самого низа. Потом вставляете этот код в консоль браузера и нажимаете ENTER. Все треки удалятся почти мгновенно. После удаления, обновите страницу и все.

Источник код и описание здесь: https://wifigid.ru/socnetworks/kak-v-vk-udalit-vsyu-muzyku

"Вконтакте" рассказал о самых популярных способах начать общение в Сети (на основе их исследования)

Самый популярный способ начать диалог в личных сообщениях — комментарий к истории, отправка мема, поста или видео. Об этом рассказали 70 процентов участников опроса, проведенного «ВКонтакте».

Кроме того, растет тренд на «общение через контент», когда поводом для переписки становится пересланный клип или история.

Посты и истории из ленты пересылают 64 процента опрошенных, особенно активно это делают пользователи от 18 до 34 лет (77 процентов). Фото в переписках отправляют 53 процента, при этом видео особенно популярны среди женщин: каждая вторая делится ими с друзьями. Обсуждают полученный контент 76 процентов опрошенных, каждый пятый делает это почти ежедневно.

По мнению респондентов, комфортным общение делают вежливость и уважение (61 процент), четность и краткость сообщений (53 процента) и чувство юмора (51 процент). «Молодые пользователи чаще обращают внимание на эмоциональную легкость, логичность диалога и быструю реакцию — эти качества важны для 44 процентов респондентов до 24 лет», — сказано в исследовании.

Больше всего пользователей раздражают неуважение (57 процентов), агрессия (46 процентов), навязчивость (41 процент). Если общение становится утомительным, то 36 процентов стараются ответить коротко, 27 процентов игнорируют сообщение, а 25 процентов и вовсе удаляют его.

06.10.2010 — Instagram* [вехи_истории]

💭 Сервис для обмена фотографиями и видеозаписями, который впоследствии стал одной из самых влиятельных социальных платформ в мире.

💡 Изначально приложение было доступно только на iOS и задумывалось как простое средство, позволяющее быстро редактировать и делиться снимками с помощью фильтров. Уже за первые сутки Instagram* привлёк более 25 000 пользователей, а через 2 месяца их число превысило 1 миллион.

👨🦰👨 Создатели — Кевин Систром и Майк Кригер — сделали ставку на лаконичность интерфейса и визуальный контент, что выделяло Instagram среди конкурентов. Позднее появились такие ключевые функции, как Stories, прямые эфиры и Reels, которые кардинально изменили формат потребления информации в интернете.

📌 Интересные факты и детали

🐶 Первая фотография

16 июля 2010 года Кевин Систром загрузил тестовое фото — изображение своей собаки возле мексиканского фастфуда. Оно стало своеобразным «нулевым постом» Instagram*.

🎨 Фильтры как революция

В 2010-м мобильные камеры делали посредственные снимки. Фильтры Instagram (X-Pro II, Earlybird, Lomo-fi и др.) добавляли снимкам атмосферу, визуальную теплоту и «шик», маскируя технические ограничения смартфонов того времени.

💼 Поглощение

В апреле 2012 года Facebook* купил Instagram* за $1 млрд — сделка вызвала бурную дискуссию, но стала стратегическим ходом: Facebook получил молодую, визуально ориентированную аудиторию.

🌍 Культурное влияние

Instagram* изменил способы коммуникации, маркетинга и даже политику. Он дал старт феномену инфлюенсеров, сделал визуальный стиль важнее текста, стал площадкой для брендов, художников, активистов и бизнеса. Благодаря Instagram* появились целые профессии — контент-креаторы, travel-блогеры и SMM-менеджеры.

⸻

❓ А вы пользуетесь запретограммом после блокировок?)

*Instagram, Facebook — продукты компании Meta*, которая признана экстремистской организацией в России.

Алгояз (3)

Продолжаем знакомиться с книгой Адама Алексича.

Все части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: алгоритму всё равно, распространяет он хорошее или плохое. Главное для него хайп. А страдают люди.

Что такое lookmaxxing

Алгоритмы влияют не только на язык, но и на идентичность. Платформы социальных сетей, хоть и стандартизируют наш онлайн-опыт, в то же время приспосабливают его под конкретных пользователей, которые сбиваются в группы и развивают свой сленг. Это естественно, ведь мозг запрограммирован на различение своих и чужих. Среди своих мы строим и укрепляем групповую идентичность, и одной из форм самовыражения, с помощью которых показывается принадлежность к группе, является язык. Алгоритмы, поощряющие потребление определённого контента, автоматизируют эту групповую принадлежность и таким образом формируют нашу идентичность. Она нарабатывается в информационных пузырях и эхо-камерах онлайн. В наше время каждая группа имеет свой пузырь, будь то фанаты К-попа или правые радикалы.

Всё возрастающая фрагментация интернет-пространства на пузыри и группы стали называть «кибер-балканизацией». Новая лексика перепрыгивает не с человека на человека, а с человека на алгоритм и обратно. Последствия подобного переноса не всегда благоприятны. В начале 2023 года в тиктоке набрало популярность слово «акустик» в качестве шутливого аналога «аутист». Вот только сами аутисты, использовавшие это слово в своих группах, оказались этому совсем не рады. Евреи тоже могут шутливо называть друг друга жидами, вот только не любят, когда их так называют кто-то другой. Офлайн такая потеря контекста довольно легко регулируется, но вот онлайн те же аутисты не могут следить за использованием своего словаря за пределами сообщества. Алгоритм же поощряет это дело вместе со всем возмутительным контентом.

Правда не всякий алгоритм делает это, а только тот, кто ориентирован на вовлечение пользователя. А именно на новые комменты, ссылочки, лайки и прочее подобное добро. Впрочем, добрым такой подход по умолчанию не является и способен продвигать всякий мерзкий контент. Особенно если учесть, что он реагирует не на декларируемые, а на реальные наши предпочтения. Мы реагируем и на негативный контент тоже, так что не стоит удивляться, что нам в ленту набрасывается подобное дерьмо, случись нам кликнуть из любопытства «не туда». Так что кое-кому приходится «воспитывать» свой алгоритм, чтобы привести его рекомендации в соответствие с тем, что нам «официально» нравится. Вовлечение пользователя приносит деньги, так что очень многие платформы идут по стопам Тиктока. Продвигать что-то более этичное тупо невыгодно.

Алгоритм снабжает нас контентом. Поглощая его, мы потихоньку выстраиваем свою идентичность вокруг него, и в результате алгоритму становится легче рекомендовать всё новые порции контента. Можно сказать, что алгоритм познаёт тебя, хотя на самом деле он ведёт тебя на пути строительства твоей идентичности.

Хорошей иллюстрацией кривых дорожек алгоритма может послужить история сообщества инцелов. Говоря простым языком, инцелы – это мужики, которым никто не даёт. Интернет предоставил возможность им знакомиться друг с другом и культивировать свои комплексы. Самым популярным объяснением своего невольного воздержания является та, кто не даёт, потому среди инцелов много женоненавистников. Они давно испытывали потребность в особом сленге для укрепление своего статуса, и он не замедлил появиться в виде набора словечек типа mogging, cucked, maxxing и других. Риторика отъявленных инцелов побуждает новичков дрейфовать в сторону более экстремистских убеждений, глотая чёрную таблетку, ведь так можно получить более высокий статус внутри сообщества.

Канадский социолог Майкл Хэлпин считает, что инцелы намеренно занимаются самоунижением через свой «подчинённый мужской статус» для того, чтобы оправдать женоненавистнические взгляды. Эти люди, как правило, выступают за мужское превосходство, насилие и политику «сексуального перераспределения», согласно которой каждому мужчине должна полагаться как минимум одна женщина. Подобным целям служит и их лексика с такими обезличивающими женщин словами, как foid (female android) или dumpster (мусорка).

Автор считает, что главной причиной широкого распространения лексики инцелов в интернете является именно их радикализм, который с охотой подхватывается алгоритмами. Их сленг отмечен негативными взглядами в отношении общества, и именно эти идеи часто находят отклик в среде молодёжи, которая достаточно пессимистично оценивает своё настоящее. Кроме этого, многие словечки кажутся прикольными. Однако грань между шуткой и трагедией часто бывает очень тонкой.

Почему так случается? Потому что согласно закону По

Невозможно создать пародию на экстремизм без явного указания, что это пародия, чтобы не нашёлся человек, который принял бы всё за правду.

Алгоритм с готовностью распространяет все эти «приколы» в качестве мемов и трендов, но потом находятся люди, принимающие их за чистую монету. Кроме этого, экстремалы испытывают особенную потребность создания своего сленга для того, чтобы иметь между собой что-то общее.

На будущее останется интересный вывод: продвижение практически любой идеи сегодня лучше всего работает в комедийной обёртке, через мемы. Вот и имеем сегодня завалы дезинформации, экстремистской риторики и опасных структур как следствие.

Существенная часть новой лексики добавилась из сообществ разного рода меньшинств. Чёрные придумали слово cool в значении «круто», остальной мир подхватил его, и теперь им пришлось придумывать новое слово, чтобы выделиться. То же самое можно сказать о лексиконе американских балл-культур. Оригинальное использование превратилось в фарс. Автору не нравится, что никто даже не сказал им «спасибо» за новые слова.

Не могу согласиться с тезисом об алгоритме как носителе слов. Да, он позволяет обмениваться информацией, но носителем не является. Это, скорее, особая среда для передачи, подобная воздуху, книге или радио. Далее, трогательная забота об отсутствии благодарности в отношении определённых сообществ за то, что они обогатили лексику, удивляет своей однобокостью: неграм и квирам нужно, значит, отдавать должное, а женоненавистникам – нет? Автор, выступая против культурной аппроприации, в то же время справедливо замечает, что новое слово не запатентуешь, да и мы знаем, что оно – не воробей. Пусть хоть язык остаётся бесплатным для пользования.

Алгояз (2)

Продолжаем знакомиться с книгой Адама Алексича.

Все части выложены в серии.

Коротко для ЛЛ: сегодня сленги в упаковке мемов распространяются по социальным сетям, как лесной пожар. Главное в ремесле инфлюенсера – заинтересовать читателя, раздуть эмоции, сорвать хайп.

Как набрать ворох плюсов на Пикабу

Интернет и особенно алгоритмы ускорили процесс словотворчества и циркуляцию мемов. Рекомендательный алгоритм является важнейшей характеристикой Тиктока. Он учится рекомендовать то, что придётся тебе по душе. Создатели контента знают, что то, что в тренде, хорошо зайдёт зрителю, так что они вставляют всё, что сегодня на слуху, себе в ролик. Социальные сети продвигают не только контент, но и метаданные, такие как заголовки, слова и теги. Авторы знают и об этом тоже, стремясь и тегов натолкать подходящих. Адам получил миллион просмотров на разборе слова rizz, ещё два с половиной – на sigma, и три с половиной – на skibidi. Что продвигает алгоритм – то становится поводом для генерации контента авторами. Оно сказывается на рекомендациях алгоритма. Автор называет это «беговой дорожкой вовлечения» (engagement treadmill).

Хорошей иллюстрацией этого процесса стала завирусившаяся Rizzler Song, полная такой сленговой лексики, как rizzler, skibidi, sigma, ohio и т.д. Ключевые слова и теги – это всё нужно алгоритму, чтобы упростить процесс построения рекомендации. Потом ролик сошёл со сцены, мем вымер, но слова остались в тренде. Они реплицируются уже через другие форматы.

Понятие мема как «самовоспроизводящейся единицы культуры» ввёл ещё Ричард Докинз в своей нашумевшей книге Эгоистичный ген. Аналогия с биологией уместна, ведь мемы чем-то похожи на вирус. Слова и идеи – своего рода паразиты, заражающие людей (часто помимо их воли) и передающиеся от одного человека к другому. Так же, как и вирусы, мемы конкурируют друг с другом, но за лайки. С приходом алгоритмов условия для существования мемов изменились. Чтобы набрать просмотры, нужны не только плюсы с лайками, но и среднее время просмотра, и комменты, и ссылочки. Сленговые выражения тоже стали неразделимы с мемами. Современные сленги распространяются так же, как и старые, только другими средствами. В то же время грань между сленгом и «нормальным» языком стирается, поскольку кто будет блюсти чистоту языка на широких просторах инета? В традиционных СМИ можно заставить телеведущих говорить по правилам, но сегодня автором может быть каждый.

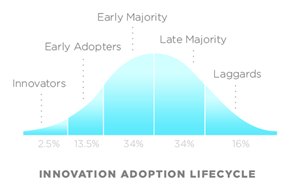

Мемы как культурные феномены не вечны. Очень многие умирают почти сразу после распространения, в то время, как некоторые остаются с нами на долгое время. Автор приводит несколько ключевых факторов, влияющих на этот процесс. Всё зависит от решения ранних пользователей продолжать пользоваться мемом. Здесь мы попадаем на территорию американского социолога Эверетта Роджерса, который ещё в 1962 году разработал свою модель распространения инновации.

Пользователи склонны сохранить слово в обращении, если оно находит себе какое-то применение. Например, объединять людей. Важна частота употребления слова. Также важно, чтобы слово было не слишком навязчивым (obtrusive). Если кто-то может посмеяться над тобой, говорящим это слово, значит, пожалуй, оно уже достигло порога навязчивости. По мере распространения слова могут оказаться слишком завязаны на мемы и таким образом тоже стать навязчивыми. Если же слово перепрыгнет на другой мем, это повысить его шансы на выживание. И всё же частота употребления и ненавязчивость – не достаточные условия для выживания. Нужна ещё причина для выживания, которую автор называет фактором выносливости. Слово останется в языке, если найдёт в нём свою роль.

Всё это теория, а на практике никогда заранее нельзя сказать, какое слово удержится, а какое нет. В чём можно быть уверенным – так это в том, что мемы – это не просто прикольные шутки. Это разносчики культуры.

В социальных сетях ценнейшим ресурсом, за который ведётся неустанная борьба, является внимание пользователя. Первым на глаза ему попадается заголовок поста. Поэтому его надо формулировать особо тщательно, а не придумывать от балды. Юзера надо заинтересовать, если не заинтриговать, чтобы он кликнул или хотя бы задержался. Для этого нужно попасть в так называемый разрыв любопытства (curiosity gap), то есть указать ему на какой-то пробел в его знаниях. Например, можно написать о снегопаде в заповеднике. Мы знаем, как выглядит снегопад, также в курсе о заповеднике, но вот о сочетании этих двух вещей можем и не знать. Также хорошо работают апелляции к эмоциям.

Есть и языковые уловки. Например, использование превосходной степени: хорошо работают такие слова, как любимый, лучший, самый интересный, неизменно удивительный, незаконный, ненавистный и так далее. Почему? Потому что по их поводу можно поспорить. В них неявным образом уже содержатся эмоции. Ещё одной классической стратегией является использование второго лица, а именно местоимений ты или вы. Это делает сообщение более личным и побуждает строить повествование на основании заголовка. Хороший рейтинг получают не только посты в социальных сетях, но и песни, в которых встречаются эти местоимения.

Также можно попытаться поиграть на групповой динамике: написать что-то вроде «наверное, не только я заметил, что...». Если вы тоже заметили – получите удовольствие от осознание принадлежности к группе избранных. Если нет – получите шанс присоединиться, ознакомившись с содержимым поста. Можно также писать в третьем лице множественного лица: «что не говорят о...» или «я не думаю, что люди понимают...». То же самое: читателю захочется принадлежать к тем самым «людям» из заголовка.

Теперь поговорим об эмоциях. Популярным приёмом, которым часто пользуется Такер Карлсон, является создание негодования у зрителя, так называемый ragebaiting. Для этого он не жалеет ни гипербол, ни гневной риторики. Контент некоторых блоггеров настолько виртуозен в этом плане, что его становится трудно разграничить с обыкновенным кликбейтом: они обещают сумасшедшую историю, в которую трудно поверить. Читатель злится и привязывается к контенту через свою ярость. Он не успокоится, пока не прочитает или просмотрит до конца, а потом ещё, быть может, напишет гневный комментарий. А автору того и надо! Сам же читатель получит облегчение, выпустив пар в гневном отзыве.

Разумеется, стоит обращать внимание на тренды и модные словечки и вставлять их в свой контент. Также имеют смысл лингвистические эксперименты. Взять назвать самолёт «туалет с крыльями» – и тривиальная история заиграет новыми красками. Глядишь – и выдуманное тобой слово завирусится. Одним из таких успешных нововведений, стало выражение no because (нет потому что), которым начинает свои фразы американская школота. Казалось бы, эти два слова плохо подходят друг к другу, но это лишь на первый взгляд. В нём элемент недоверчивости сочетается с маркером рассуждения. Вместо него можно было сказать «подожди-ка» или «постой», но эти альтернативы не так цепляют. Маркер рассуждения позволяет говорящему получить контроль в дискусcии и привлечь к себе внимание. Психологи называют подобную технику праймингом. Услышав no because, собеседник настраивается на увлекательный контент. Также его можно целенаправленно нацеливать на интерес к видеоролику, пометив его маркером рассуждения. Это уже будет называться фрейминг.

Использование всех этих трюков для привлечения внимания является одним из важнейших средств в игре с нулевой суммой, которую ведут между собой создатели контента. Небольшая разница в привлекательности контента непропорционально усиливает его успех. Здесь работает так называемый эффект Матфея: если на пост ссылаются на 20% меньше, то его увидят аж на 90% меньше людей.

Алгоритмы – виновники, инфлюенсеры - соучастники, язык – это оружие, а ты, дорогой читатель – жертва.

Алгоритм диктует не только выбор слов, но и тон, которым их произносят. Социальная сеть заставляет авторов смещаться в сторону своей главной аудитории, ведь это позволяет избегать навешивания ярлыков и облегчает контакт. Так англоязычные авторы вынуждены произносить «по-американски», если их целевой зритель в массе своей проживает в США.

Помимо этого, тиктокеры с ютюберами наработали особенный выговор, который тоже служит для затягивания зрителя в контент. Наиболее известен так называемый uptalk с его неизменно повышающейся к концу предложения интонацией. Общей чертой акцента ЛОМа является также выделение интонацией слишком многих слов. Помимо интуитивных акцентов, они ещё помечают отдельные важные для себя слова. Использование подобного акцента является прямым следствием желания удержать зрителя в своей орбите. В офлайне это называется «держать зал». В этих целях ораторы часто тянут гласные и отчётливо произносят r, например. Для того, чтобы закончить фразу, приходится иногда тянуть слова, чтобы успеть собраться с мыслями. С самого начала ролика на зрителя или слушателя обрушивается поток информации, ведь даже секундная пауза приведёт к тому, что кто-то прокрутит ленту мимо тебя дальше. Ещё интересным приёмом является так называемый Gen Z shake – это когда автор начинает говорить со смартфоном в руке, после чего он кладёт его на поверхность, так что перспектива в ролике слегка встряхивается. Это делается намеренно, чтобы разорвать шаблон прокрутки и привлечь внимание.

И, конечно, не обходится без преувеличений и нагнетания. Здесь, как сказал MrBeast, чем больше экстрима, тем лучше. Если посмотреть его ролики, можно заметить, что он ВЫДЕЛЯЕТ КАЖДОЕ СЛОВО ДЛЯ НАИБОЛЬШЕГО ВОСТОРГА! Кроме этого, он говорит очень быстро. Лексический анализ его видео позволил установить, что темп его речи составлял 170 слов в минуту, а в последнее время вырос до 200. В то время, как нормальный англоязычный оратор говорит в темпе 140. Поговорив с Джимми в офлайне, можно убедиться, что он не использует свой фирменный акцент в реальной жизни. Он переключает код, как и мы это делаем, придя с дружеской вечеринки в гости к родителям.

Конечно, особый жаргон для каждой сферы – ничего нового по историческим меркам. Престижные диалекты насаждались десятилетиями радио- и теледикторами, а также журналистами. Инфлюэнсерский акцент служит своим целям и является при этом более демократичным. Почему? Потому что его делают самоучки, и каждый может принять участие.

Ну, не знаю. Принять участие может, конечно, каждый, но реально влияют на этот процесс лишь считанные лидеры. В целом автор здесь рассказывает не столько про язык, сколько про себя любимого и себе подобных тиктокеров. Было интересно ознакомиться с секретами их ремесла, но на лингвистику это мало похоже, увы.

![🗓 06.10.2010 — Instagram* [вехи_истории]](https://cs20.pikabu.ru/s/2025/10/05/23/klb2wdis.jpg)