Очевидное и невероятное о Петре Капице

Сегодня исполняется 127 лет со дня рождения выдающегося учёного-физика, академика, директора Института физических проблем АН СССР, дважды Героя Социалистического труда, лауреата Государственных премий СССР, кавалера шести орденов Ленина, лауреата Нобелевской премии 1978 года (за открытие явления сверхтекучести жидкого гелия) Петра Леонидовича Капицы (1894-1984).

Помимо перечисленных регалий, Капица был членом многих зарубежных академий наук и научных обществ, членом совета Тринити-колледжа и членом Лондонского королевского общества, а в 1933 году Пётр Леонидович возглавил лабораторию им. Монда Королевского общества, специально созданную для проведения работ под руководством нашего учёного.

В разное время Пётр Капица работал в Кембридже под руководством Резерфорда и входил в состав Спецкомитета по советскому атомному проекту, которым руководил Лаврентий Берия. На счету Петра Леонидовича - множество важнейших научных открытий и исследований, работа за рубежом и в ключевых отечественных научных институтах и проектах, и это при том, что были периоды, когда его профессиональное будущее было неопределённым, а сам учёный оставался без работы и в немилости у государства...

Кстати, по словам сына учёного, Сергея Петровича Капицы, полученную Нобелевскую премию отец полностью оставил себе (положил на своё имя в один из шведских банков) и ничего не отдал государству.

Предлагаю посмотреть прекрасно сделанный документальный фильм "Рассказы про Петра Капицу", который раскроет некоторые страницы жизни и деятельности выдающегося учёного...

ТО Экран, 1979. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Высшие соображения академиков П.Л. Капицы и А.Д. Сахарова

Данная статья относится к Категории: Публицистика

«Судьбы этих выдающихся учёных при желании можно переплести в драматический узел. Капица не участвовал в создании атомного оружия из высших соображений, продиктованных его представлениями о долге учёного и человека, полагая, что создание бомбы приведёт к тяжёлым последствиям в мире. За свои убеждения он был отлучен от официальной научной деятельности, хотя мог быть наказан и строже.

Сахаров участвовал, и активно, в создании термоядерного оружия - из высших соображений, продиктованных его представлениями о долге учёного и человека, полагая, что отсутствие водородной бомбы у Советского Союза при наличии её у США приведет к тяжёлым последствиям в мире. Создаст угрозу войны.

Капица боролся за освобождение из-под ареста знаменитого физика-теоретика Льва Ландау и добился этого, хотя акция была связана с опасностью и для него лично.

Сахаров последовательно боролся за освобождение из тюрем разных людей (вовсе не знаменитых), оказавшихся в неволе за высказанные свои мысли, может быть, не столь отличные от невысказанных мыслей других людей.

Не углубляясь в иные (умозрительные всё же) переплетения двух судеб, возьму на себя смелость сказать, что взгляды на свою роль в этом мире у двух замечательных ученых людей отличались существенно: Пётр Капица, будучи русским человеком, вместе с тем ощущал себя европейским интеллигентом и действовал, реально представляя границы возможного. Один из очень немногих учёных, писателей, артистов, художников, который не стал подписывать лишённые объективности письма 1973 года против Сахарова, он, однако, не выступил тогда и в его защиту, предвидя, вероятно, отсутствие результата, а Капица результат уважал.

Перечень имён тех, кто поставил свои подписи с их титулами, я не привожу, поскольку он занял бы слишком много места, но вы можете познакомиться с ними в газетах за август - сентябрь семьдесят третьего. Скажу, однако, что всякие формулировки - вещь относительная… В восьмидесятом году во время сахаровской голодовки в горьковской ссылке восьмидесятишестилетний Капица, думаю, без надежды на любимый им результат (слишком хорошо представлял он обстановку, в которой мы жили), единственно по порядочности своей и в искреннем беспокойстве за судьбу коллеги, послал сначала письмо Андропову, потом - телеграмму Брежневу:

«Я очень старый человек. Жизнь научила меня, что добрые поступки никогда не забываются. У Сахарова отвратительный характер, но он великий учёный нашей страны. Спасите его».

Рост Ю.М., Академик, в Сб.: Пути в незнаемое. Писатели рассказывают о науке, Cборник XXII, М., «Советский писатель», 1990 г., с. 79-80.

Изображения в статье

Пётр Леонидович Капица — советский физик и инженер, организатор науки. Основатель Института физических проблем (ИФП). Открыл явление сверхтекучести жидкого гелия, ввёл в научный обиход сам термин «сверхтекучесть» / Public Domain

Андрей Дмитриевич Сахаров — советский физик-теоретик, общественный деятель, диссидент и правозащитник / CC0

Антисоветчик не всегда русофоб

— ...А были и такие случаи, как с Капицей. Мне пришлось его задержать в Советском Союзе. Он хотел ехать в Англию, обратно, на один из международных конгрессов, а мы ему предложили остаться в Советском Союзе. Он без особого энтузиазма принял это. Но никогда по этому поводу не выражал публично, по крайней мере, неудовольствия какого-нибудь.

— Мне рассказывали, что Иван Петрович Павлов тоже высказался против того, чтобы Капица ехал заграницу.

— Я думаю.

— Павлов ему напомнил, против кого он будет работать в Англии — против России! Хотя Павлов не любил коммунистов…

— Не любил, — согласился Молотов.

— А был патриотом России.

(Вячеслав Михайлович Молотов, «Сто сорок бесед с Молотовым. Из дневника Ф. Чуева», 1983-1986)

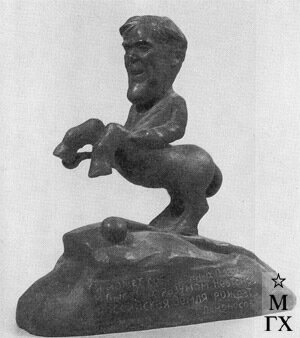

Почему П.Л. Капицу кентавром прозвали

В институте физических проблем того времени было принято давать каждому прозвище. Л.Д. Ландау, например, дали прозвище Дау (потому что на Льва он точно не был похож), И.Я.Померанчука прозвали Чуком, а И.М.Халатникова - Халатом. Это упрощало общение между товарищами. Прозвище, естественно, было и у П.Л. Капицы. И придумал его замечательный физик-экспериментатор А.И. Шальников. За долгие годы совместной работы с П.Л.Капицей он хорошо изучил тяжелый характер последнего. Петр Леонидович мог быть и очень мягким, и очень жестким.

А история создания прозвища началась со встречи Шальникова с академиком А.И. Алихановым в Ленинграде. Алиханов, пораженный крайней нелюбезностью (и возможно даже грубостью) Петра Леонидовича, решил спросить у Шальникова: «Шурочка, скажи, твой новый шеф, кто он? Человек или скотина?». «Он — кентавр. Не с того конца подойдёшь, лягнёт, да ещё как!»- молниеносно окрестил Капицу Шальников. Кличка прилипла. Все физики все эти годы, говоря между собой о Капице, называли его только Кентавром.

В 1944 году в Институте пышно отмечалось пятидесятилетие П.Л.Капицы. Все сотрудники придумывали к этому юбилею различные подарки. Заместитель Капицы О.А. Стецкая со всеми советовалась о том, какой сделать подарок от Института, чтобы он понравился Петру Леонидовичу. И тут А.И. Шальников в шутку предложил заказать настольную бронзовую фигуру кентавра с лицом Петра Леонидовича. Растерянная таким предложением Стецкая стала было отказываться от предложения Шальникова, но тут присутствующие рядом физики с серьёзными лицами стали её уверять, что кентавр олицетворяет саму мудрость. И в итоге Ольга Алексеевна, которая ничего не знала о прозвище, поблагодарив присутствующих физиков, пошла искать скульптора.

И вот, в самый торжественный момент, при гостях, при всем начальстве, собравшемся в кабинете юбиляра, Ольга Алексеевна торжественно внесла руках бронзового кентавра с лицом Петра Леонидовича. У Петра Леонидовича при виде этого «подарка» так изменилось лицо, что Стецкая, тут же развернулась, быстро вышла из кабинета, нашла завхоза и велела ему немедленно спрятать фигуру подальше с глаз долой. Так, возможно, эта скульптура и лежит до сих пор где-нибудь на чердаке Института, вся в пыли и паутине.

Скульптура кентавра с лицом П.Л. Капицы (автор А.М. Бенцианович)

Библиографический список:

1. Кора Ландау-Дробанцева "Академик Ландау. Как мы жили". — М.: ЗАХАРОВ , 1999. Глава 15.

2. Исаак Маркович ХАЛАТНИКОВ " Дау, Кентавр и другие". Глава "Кентавр". (ссылка на отрывок http://berkovich-zametki.com/2008/Zametki/Nomer7/Halatnikov1...)

Семинары академика П.Л. Капицы

Данная статья относится к Категории: ОРГ научной деятельности

«Крупный учёный - это необязательно большой человек,

но крупный учитель не может не быть большим человеком»

П.Л. Капица

В 1921 года П.Л. Капица приехал в Великобританию в лабораторию Резерфорда. Здесь он организовал - вероятно, по аналогии с семинаром А.Ф. Иоффе - семинар «Клуб Капицы», где физики знакомились с наиболее интересными научными проблемами и обсуждали результаты своих исследований.

Ю.Б. Харитон, работавший в 1926 году у Резерфорда, впоследствии вспоминал: «Пётр Леонидович перенёс на английскую почву русские традиции. У него устраивались еженедельные сборища, которые объединяли компактную группу наиболее активных людей в лаборатории Резерфорда, и именно у него, у Капицы, этот семинар проводился. Вы видите, было не только что-то, чему мы учились за границей, но уже и в то время кое-что новое было привнесено в Кембридж Петром Леонидовичем, кое в чём за границей учились у нас».

Начиная с 30-х годов П.Л. Капица работал в Москве, где организовал Институт физических проблем. Здесь регулярно поводились семинары Капицы (как их часто называли участники - «капишники»).

ПРИМЕР. «Главная его мысль: «Воспитание творческих способностей в человеке основывается на развитии самостоятельного мышления».

Он считал, что школа должна выработать важнейший критерий оценки своих учеников - критерий самостоятельности, который он ставил выше критерия успеваемости. Вопросы подготовки научной смены занимали его постоянно. В одном из своих выступлений он сказал: «Присутствуя на аспирантских экзаменах, я обычно наблюдал, что вузовской профессурой наиболее ценится не тот студент, который более всего понимает, а тот студент, который больше всего знает. А для науки нужны люди, которые прежде всего понимают».

Я записал беседу с Капицей в июне 1964 года, когда Пётр Леонидович говорил о том, что в высшей школе должны работать крупнейшие ученые, что это нужно не только студентам, но и этим учёным тоже. Он вспоминал слова своего великого учителя Резерфорда: «Капица, ты знаешь, что только благодаря ученикам я себя чувствую тоже молодым».

Доказывая свою правоту, он приводил замечательные примеры из истории науки. Менделеев, который открыл свои великий закон, отыскивая способ так описать студентам свойства элементов, чтобы они лучше их запомнили. Лобачевский, который, готовя чиновников к экзаменам на аттестат зрелости, усомнился в постулате о непересекаемости параллельных линий. Шредингер, который, объясняя аспирантам работы де Бройля, нашёл своё знаменитое уравнение. [...]

Прекрасный пример согласованной работы являли собой знаменитые научные семинары в Институте физических проблем, которые вел Пётр Леонидович и которые начинались и заканчивались с точностью до минуты. На жалобы докладчика на нехватку времени Капица обычно отвечал: «Чем лучше работа, тем короче она может быть доложена».

Развивая этот тезис, Петр Леонидович утверждал, что чем меньшими словами можно охарактеризовать деятельность кандидата в академики, тем лучше этот кандидат. Наконец, говорили о науке. Пётр Леонидович при всей мягкости суждений любил вопросы острые.

Помню, обсуждая неблагополучное положение, сложившееся в нашей биологической науке в конце 40-х - начале 60-х годов, Капица сказал добродушно и весело: «Элемент абсурда должен присутствовать в науке, это даже стимулирует её развитие». - Помолчал и добавил сухо и жестко: «Но нельзя давать абсурду власть! Лженаука - это не ошибки. Ошибки и великие делали. Лженаука - это непризнание ошибок!»

Голованов Я., Слово об академике, газета «Комсомольская правда» от 17.04.1984 г.

П.Л. Капица много преподавал, написал ряд очерков о жизни и творчестве известных физиков. В своей педагогической деятельности использовал подборку творческих (эвристических) проблем, вошедшую в историю под названием Задачи Капицы.

«Бесспорно, Пётр Леонидович Капица стал в XX веке одним из «Зевсов Физики» - его вклад в её развитие и становление огромен и очевиден. Не случайно он стал Нобелевским лауреатом, членом множества академий, желанным гостем в любой стране. Его труды и работы давно уже стали классикой, и целые поколения молодых исследователей воспитаны на них. Однако на мой взгляд, величие Капицы не только в том, что он был физиком от Бога - таких хоть и немного, но тем не менее исчисление может идти на «десятки». А вот влияние на развитие науки в стране, на общественное сознание, наконец, на развитие страны он оказывал огромное. Капица был тысячами нитей связан со своим народом - журналисты, настроение и состояние которых он исследовал, всего лишь одна из них... Через его Институт физпроблем, что находится на Воробьевых горах, «прошли» не только выдающиеся ученые XX века из разных стран, но и деятели культуры, писатели, музыканты, политики. Он приглашал их на свои «среды», он писал им, он спорил с ними, наконец, через них он распространял свои идеи и взгляды, никогда не навязывая своё мнение. Он умел убеждать и увлекать, и делал это всегда непринужденно, весело, остроумно».

Губарев В.С., Прощание с XX веком. Судьба науки и ученых в России, «Наука / Интерпериодика», 1999 г., с. 316.

В историю отечественной науки вошли различные факты защиты П.Л. Капицей учёных от сталинского произвола. Защищая генетиков и их исследования, П.Л. Капица посвятил одно из заседаний своего семинара расшифровке генетического кода. На заседании с докладами выступили Н.В. Тимофеев-Ресовский и И.Е. Тамм.

ПРИМЕР. «Раз в две недели в Институте физпроблем проходили научные семинары. Их неизменно вёл Пётр Леонидович Капица, а потому в московской среде их называли «капичниками». Для любого ученого было великой честью быть приглашенным к Капице на семинар. Ведь здесь обсуждались самые злободневные проблемы современности. В основном, конечно, речь шла о физике, но изредка Пётр Леонидович ставил в повестку семинара и иные вопросы, подчас даже политические. Игорь Евгеньевич Тамм и Пётр Леонидович Капица договорились: один из семинаров посвятить проблемам современной генетики. Предполагалось сделать два доклада: первый о последних работах Крика и Уотсона - сам Тамм - он всегда увлекался биологией, а второй - предложить Тимофееву-Ресовскому... Что греха таить, в то время Николай Владимирович Тимофеев-Ресовский был фигурой весьма одиозной. Его биография необычна, удивительна, прекрасна, трагична и так далее, - в общем любое определение к жизни Тимофеева приемлемо. В повести Гранина «Зубр» высвечена лишь одна сторона - научная, да и то в весьма далеком приближении. Тимофеев-Ресовский стал в XX веке тем самым человеком, который соединил две науки - физику и биологию, он доказал, что у них общие принципы, общие методики, общие цели - и тактические, и стратегические. [...] Физики, биологи и химики, объединенные общими интересами, встречались дважды в год в Дании, Голландии или Бельгии. Они обсуждали последние работы, намечали пути поисков, анализировали полученные результаты. Этот творческий союз физиков и биологов в конце концов и обеспечил глобальный прорыв в генетике, который произошел в середине 50-х. [...]

Московская интеллигенция, вкусившая первые плоды «оттепели», ожидала скандала - ведь позиции Лысенко и его многочисленных друзей в иерархии власти были слишком могучи и надежны, поддерживаемые самим Хрущёвым. И ожидания многих вскоре оправдались. Поползли слухи, что сам Хрущёв позвонил Капице и попросил (точнее - приказал) отменить заседание по генетике. Чуть позже выяснилось, что не сам Хрущёв звонил, а его помощник, и разговаривал не с самим Капицей, а с его помощником... В общем, обстановка накалялась. И тогда Петр Леонидович - не только великолепный актёр, но и режиссёр - набрал кремлевский номер Хрущёва и спросил у первого человека в государстве, почему он возражает против проведения «капичника». Никита Сергеевич не вспомнил, что слышал об этом семинаре и заверил Капицу, что «последние две недели» не упоминал его фамилию... Эту историю мне рассказывал сам Петр Леонидович, а потому нет необходимости пересказывать различные её «варианты», которые тогда будоражили Москву.

«Капичник» прошел спокойно. Докладчики рассказали о положении в биологии, и хотя они не затрагивали политических проблем, но всё было ясно - вызов брошен!

Вспоминает Н.В. Тимофеев-Ресовский: «Конференц-зал, широкий коридор и лестница, ведущие к нему, были заполнены до отказа. Сотрудники института, ошарашенные таким наплывом публики, их срочно радиофицировали. Не думаю, что столь громкий успех обязан особому таланту Игоря Евгеньевича и тем более моему. Просто научная общественность, прежде всего молодёжь, соскучилась по информации в этой области. Наше совместное выступление на «капичнике» действительно содействовало процессу восстановления биологии. Я уже указал, что основную роль в этом сыграли, к сожалению, не биологи, а физики и математики.

Представление Петром Леонидовичем Капицей заседания своего семинара генетическим темам и участие нашего крупнейшего теоретика Игоря Евгеньевича Тамма в нем сделали возможным, действенным и необратимым выход научной генетики на широкую дорогу... Игорь Евгеньевич в моей памяти сохранился в числе личностей, необычайно одарённых разнообразными способностями и темпераментом, но в равной степени больших учёных, таких, как Эйнштейн, Бор, Резерфорд, Дирак, Шредингер».

Губарев В.С., Прощание с XX веком. Судьба науки и учёных в России, «Наука/Интерпериодика», 1999 г., с. 282-285.

Дополнительные материалы

Изображения в статье

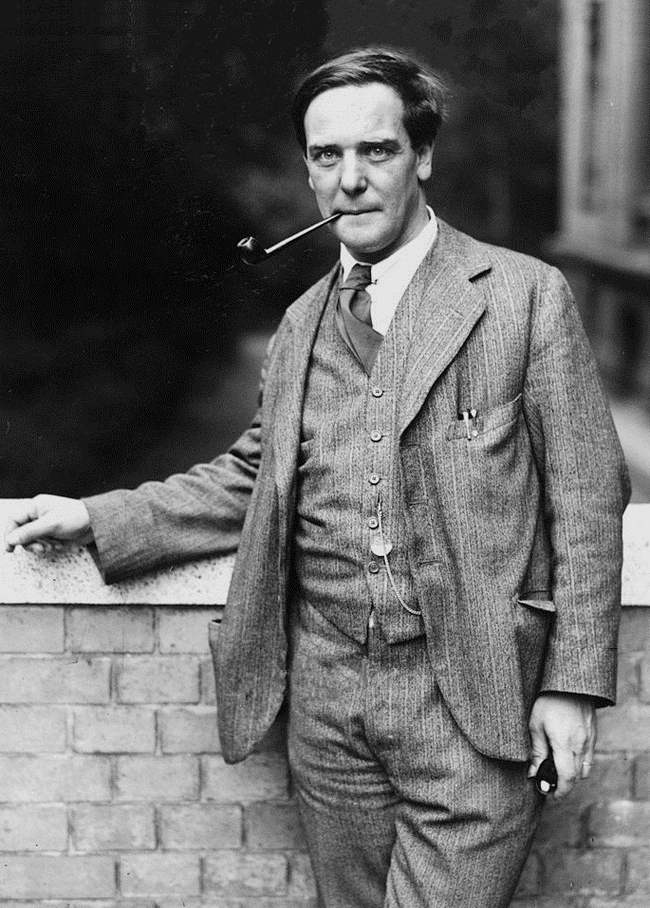

Капица (слева) и Семёнов (справа). Автор: Борис Михайлович Кустодиев, Общественное достояние

Пётр Леонидович Капица, 1930-е годы, Автор: Unknown (Mondadori Publishers), Общественное достояние

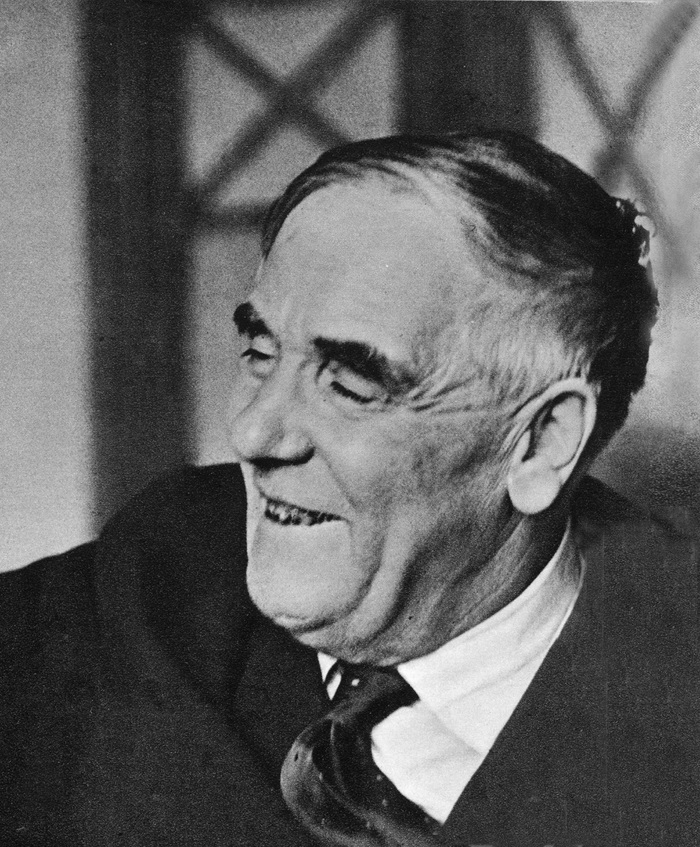

Пётр Леонидович Капица, 1964 год, By photographer Piotr Barącz - scanned from "Polska" monthly, August 1964, Warsaw, Poland, Public Domain

Аркадий Шайхет, Академик Петр Капица с группой ученых, Дата съемки: 1950-е, фото с сайта История России в фотографиях

Петр Капица, патриарх и публичные дома

У нобелевского лауреата, физика Петра Леонидовича Капицы с юмором был полный порядок. Вот такой анекдот рассказал он на юбилее Ландау.

Патриарх Всея Руси прибыл в Америку. Его окружили репортеры. Первый вопрос к патриарху: «Как вы смотрите на публичные дома в Америке?»(Ландау-Дробанцева К., Академик Ландау. Как мы жили : воспоминания - Москва : Захаров, 2013. С.455-456)

Удивленный патриарх спросил: «В Америке есть публичные дома?» На следующий день все американские газеты сообщили: первый вопрос, который патриарх Всея Руси задал журналистам: «Есть ли публичные дома в Америке?»

Неплохо, да?

А что бы мог спросить патриарх сегодня?

Массовое бегство из СССР? Я Кулак? вопросы с мест.

Добрый день. Взволнованные граждане пишут нам

https://pikabu.ru/story/kak_lyudi_bezhali_iz_sovka_6459472

А вот интересный вопрос для всех любителей СССР и совка — если в СССР жизнь была такой распрекрасной и замечательной, как вы рассказываете — почему люди оттуда бежали? И для чего власти не выпускали людей за границу, держа 290 миллионов человек на правах фактически заключённых? По сути, весь периметр СССР представлял собой большую Зону, покинуть которую вы не могли без кучи разрешений и бумажек, а если вы каким-то чудом выбирались за границу и решали там остаться — то ваших оставшихся в СССР родных ожидали допросы и санкции — они оставались заложниками совка.

Как известно история - точная наука, которая занимается сбором, систематизацией и обработкой всех знаний о прошлом, с тем чтобы на основании данного изучения и анализа получить достоверную картину ранее происходивших событий. Многие граждане путают, эмоциональную и ангажированную оценку некоторых фактов с наукой историей. Это ложное представление. В приведенном выше отрывке, человек, задает вопрос, который без эмоциональной окраски будет звучать следующим образом :

1) Отчего жители СССР, в разные периоды стремились покинуть свое государство и уехать в другие страны?

2) Почему руководители СССР этому препятствовали?

Вполне очевидно, что люди стремились уехать из СССР для того, чтобы улучшить свое материальное благополучие. Это вполне логично и подтверждается достоверно установленными фактами. СССР начинает свое существование на фундаменте Российской Империи. Уровень жизни в РИ был значительно ниже, чем, допустим в США. Ниже уровень дохода на человека, хуже обеспеченность медицинской помощью, как следствие более высокая смертность и низкая продолжительность жизни. Более подробно со ссылками на источники https://cccp.temadnya.com/1297053659001785325/pravda-i-lozh-...

После трех лет Первой Мировой Войны, Революции и Гражданской Войны все стало существенно хуже. Достаточно будет вспомнить голод двадцатых годов.

В этот период из СССР массово эмигрируют представители бывшего правящего класса, квалифицированные специалисты и т. д. Современные исторические исследования не позволяют возложить вину за Гражданскую Войну на представителей партии большевиков, которые и стали руководить СССР. В том, что РИ на начало двадцатого века, по уровню жизни населения, сильно отставала от большинства стран Европы и США они тем более не имеют никакого отношения.

В то же время, мы видим, что руководство СССР создает все условия для оставшихся на родине специалистов, которые в дальнейшем принесут неоценимую помощь народному хозяйству. Еще в период Гражданской Войны создаются новые высшие учебные заведения https://pikabu.ru/story/razvitie_seti_nauchnyikh_uchrezhdeni... идет ликвидация безграмотности и т. д.

Объективно из СССР в тот период должны были сбежать все мало мальски грамотные специалисты, так как вполне очевидно, что в США жизнь в те годы была заметно лучше (несмотря на наличие многочисленных проблем). Но этого не произошло.

Далее СССР перешел к НЭПу, а от него к коллективизации, индустриализации, пятилетним планам и т. д.

Объективно. СССР в тридцатые годы это нищее государство, населенное все еще неграмотным, преимущественно крестьянским населением, с отсталой промышленностью и недружественными государствами на границах. В Европе и США все значительно лучше. Логично, что есть причины туда уехать. К тому же именно в данный момент руководство страны ради сохранения жизни большинства населения вынуждено сильно ограничивать экономические и политические свободы граждан.

Вот, взволнованный гражданин пишет нам о том,

https://pikabu.ru/story/chto_vyi_znaete_o_nashey_istorii_645...

Учили мы историю в школе, по советским еще учебникам. О коллективизации и о раскулачивании. А вы задумывались хоть раз кто такой кулак? В учебниках нам писали - эксплуататор крестьянского труда и все такие ужасы. То есть человек, не запивается, не ленится, трудится не покладая рук, в определенный момент становится чуть богаче своих соседей. И что?

Пора, значит, такого раскулачить и в Сибирь) Кучка соседей-лентяев-алкашей решила, что "кулак" сильно хорошо устроился, и пора бы у него все отобрать и поделить между собой. ЗАШИБИСЬ. Классовая борьба? Экплуататорские классы? Землю крестьянам?

Так что получается - завтра (может послезавтра) могут придти мои дорогие соседи, обозвать меня кулаком/*удаком/и.т.д и все заработанное моим горбом взять и поделить?

Это очень удачный вопрос, который позволит нам в рамках текущего поста привести очень характерный пример, того, как власть вынуждена действовать в интересах большинства, ущемляя меньшинство. Более того, этот пост весьма показателен с точки зрения классового сознания.

Наука история дает нам следующее знание. До революции основным источником товарного зерна (годного для продажи) были крупные помещичьи хозяйства. Некий предок современных агрохолдингов. С точки зрения аристократа - хозяина, он, безусловно молодец. Сумел организовать нищих, лентяев, алкашей крестьян и благодаря этому получает прибыль. Увы, в масштабах страны это было не очень хорошо. Прибыль от продажи зерна, владелец тратил не на полезные для страны вещи (развитие промышленности, образования, медицины), а на свои личные нужды. Итог - отставание от развитых стран, низкий уровень жизни основной массы населения.

После революции крестьяне получили землю и начали самостоятельно вести хозяйство. Так как организовывать их стало временно некому, то о разделении труда и совместной обработке больших сельскохозяйственных угодий пришлось забыть. Соответственно упала производительность труда. На смену аристократу землевладельцу пришел кулак.

Кто же такой кулак?

Кулак — до революции 1917 года — перекупщик, маклак, прасол, сводчик, особенно в хлебной торговле, на базарах и пристанях, сам безденежный, живёт обманом, обчётом, обмером; маяк орл. орел, тархан тамб. варяг моск. торгаш с малыми деньжонками, ездит по деревням, скупая холст, пряжу, лён, пеньку, мерлушку, щетину, масло и пр. прасол, прах, денежный барышник, гуртовщик, скупщик и отгонщик скота; разносчик, коробейник. (словарь В. И. Даля)

кулаки — зажиточные крестьяне, использующие наёмный труд, сельская буржуазия, спекулянты. Советские исследователи относят к признакам кулачества «эксплуатацию наёмного труда, содержание торгово-промышленных заведений, ростовщичество

По сути все достаточно просто. Как только после революции, крестьянство стало относительно свободным, началось (продолжилось) вполне естественное расслоение по уровню дохода.

То есть человек, не запивается, не ленится, трудится не покладая рук, в определенный момент становится чуть богаче своих соседей. И что?

И ничего. Это не кулак. Действительно, кому то больше повезло и он получил лучший урожай, потом выгодно сбыл зерно. Кто то заболел и не смог вспахать нужную площадь. Кто то удачно ограбил бывшего барина и после окончания ГВ купил себе лошадей, у кого то в семье было много крепких мужиков, способных совместно вырастить больше продукции и т. д. Ситуации бывали разные. Далее все пошло по законам развития общества. Капитал стал самовозростать.

Будущий Кулак удачно продает все больше зерна, покупает лошадей и сдает их в аренду своим менее удачливым соседям. Сам уже не работает в поле, а нанимает батраков. Он же может себе позволить ездить по близлежащим деревням (отправлять в такие поездки своих представителей), скупать у крестьян зерно подешевле и далее вести его на рынок продавать подороже. Постепенно он начинает кредитовать население (потому что это очень выгодно) и от экономической власти приходит к политической. Это вполне естественное развитие капитализма. Как к этому относиться это уже другой вопрос. Само собой, что когда на некой территории такой КУЛАК обладает всей экономической властью , то он уже начинает переходить к власти политической.

"Многие еще до сих пор не могут объяснить того факта, что кулак давал хлеб в порядке самотека до 1927 года, а после 1927 года он перестал давать хлеб в порядке самотека. Но в этом обстоятельстве нет ничего удивительного. Если раньше кулак был еще сравнительно слаб, не имел возможности серьезно устроить свое хозяйство, не имел достаточных капиталов для укрепления своего хозяйства, ввиду чего он был вынужден вывозить все или почти все излишки своего хлебного производства на рынок, то теперь, после ряда урожайных годов, когда он успел обстроиться хозяйственно, когда ему удалось накопить необходимые капиталы,- он получил возможность маневрировать на рынке, он получил возможность отложить хлеб, эту валюту валют, в резерв для себя, предпочитая вывозить на рынок мясо, овес, ячмень и прочие второстепенные культуры. Смешно было бы теперь надеяться, что можно взять хлеб у кулака добровольно.

Вот где корень того сопротивления, которое оказывает теперь кулак политике Советской власти.

Что может произойти дальше? Молодому Советскому государству нужно зерно, чтобы кормить рабочих в городах и развивать промышленность, что в свою очередь позволит народу СССР не быть уничтоженным в период ВОВ. Кулаки вполне естественно думают только о своей выгоде. Это противоречие было разрешено в период коллективизации. Крестьян организовали в колхозы, они перестали работать на кулаков. Государство стало получать товарное зерно без перебоев. Сельскую буржуазию раскулачили. Наука История не дает моральных оценок произошедшему. Она позволяет ответить на следующие вопросы.

1) Человек который самостоятельно работает лучше своих односельчан и получает за счет этого больше это не кулак. Передовики производства и в колхозах жили лучше, чем бездельники, алкаши и т. д.

2) Решение о раскулачивании возникло не из спонтанного желания Кучки соседей-лентяев-алкашей , оно было принято руководством СССР для спасения страны и народа.

3) Кулак - это действительно эксплуататор, в чем по сути ничего плохого нет, но развитию общества и росту уровня жизни большинства населения, в тот исторический период, в СССР он мешал.

Возвращаемся к теме "бегства из СССР". Представим себе, что у вас есть возможность хорошо устроиться жить в богатых западных странах. Готовы ли вы пожертвовать этой возможностью, чтобы тяжело работать в нищей стране, а потом воевать в самой тяжелой войне в истории человечества?

После окончания ВОВ, СССР был вынужден восстанавливать страну и вкладывать огромные средства в создание ядерного вооружения. Вполне логично, что все это не могло не сказаться на росте благосостояния населения.

Итак, мы можем ответить на первый вопрос

А вот интересный вопрос для всех любителей СССР и совка — если в СССР жизнь была такой распрекрасной и замечательной, как вы рассказываете — почему люди оттуда бежали?

В разные периоды истории были разные причины эмиграции. В основном они были связаны с желанием жить в более богатых странах с более высоким уровнем жизни. Объективно жизнь в СССР (в мирные послевоенные годы) была значительно лучше, чем в большинстве стран мира, но всегда оставались люди, которые хотели большего, или просто были не согласны с системой норм и ценностей принятых в СССР.

И для чего власти не выпускали людей за границу, держа 290 миллионов человек на правах фактически заключённых? По сути, весь периметр СССР представлял собой большую Зону, покинуть которую вы не могли без кучи разрешений и бумажек

Вопрос поставлен не корректно.

1) Большинство граждан СССР не стремилось покинуть родину и заключенными не являлись. В определенных моментах у них было значительно больше прав и свобод, чем у жителей капиталистических стран (чуть позже будет рассмотрено подробнее).

2) Сейчас тоже невозможно приехать и уехать из страны без оформления "кучи бумажек". Есть категории "невыездных" и т. д.

Почему руководство СССР препятствовало отъезду граждан?

Ответ вполне очевиден.

СССР очень много вкладывало в своих граждан и вполне естественно было крайне невыгодно терять эти вложения.

Характерный пример. Солженицын Александр Исаевич. Он получил среднее, а затем высшее образование. Получил профессиональное военное образование (лейтенант). Был бесплатно прооперирован т. е получал высококвалифицированную медицинскую помощь. Обеспечивался работой, жильем и т. д. Это тридцатые - пятидесятые годы. Стоимость всего вышеперечисленного очень тяжело измерить.

Тем не менее на данном примере мы видим, что СССР должен был очень много вкладывал в своих граждан, при этом высококвалифицированные специалисты не могли получать тот же уровень дохода и обеспечить себе столь же высокий уровень жизни, как в более богатых капиталистических странах.

Для примера. Барышников Михаил Николаевич, Годунов Александр Борисович. Элита мирового балета. Уехав на запад стали получать несравнимо больше денег.

Все желающие могут изучить историю Капицы. Понятно, что этот специалист очень хотел остаться в Англии, но как тогда развивать промышленность СССР? Соответственно кровавые большевики наплевали на его желания и запретили выезд за границу. Потом ему построили институт выделили деньги на покупку оборудования и заставили пахать на благо советского народа.

Вполне логично, что и в дальнейшем СССР вложившись в обучение технического специалиста совсем не хотел, чтобы он приносил пользу уже идеологическому противнику. Но данная проблема решена так и не была.