Сегодня на прогулке камушки2

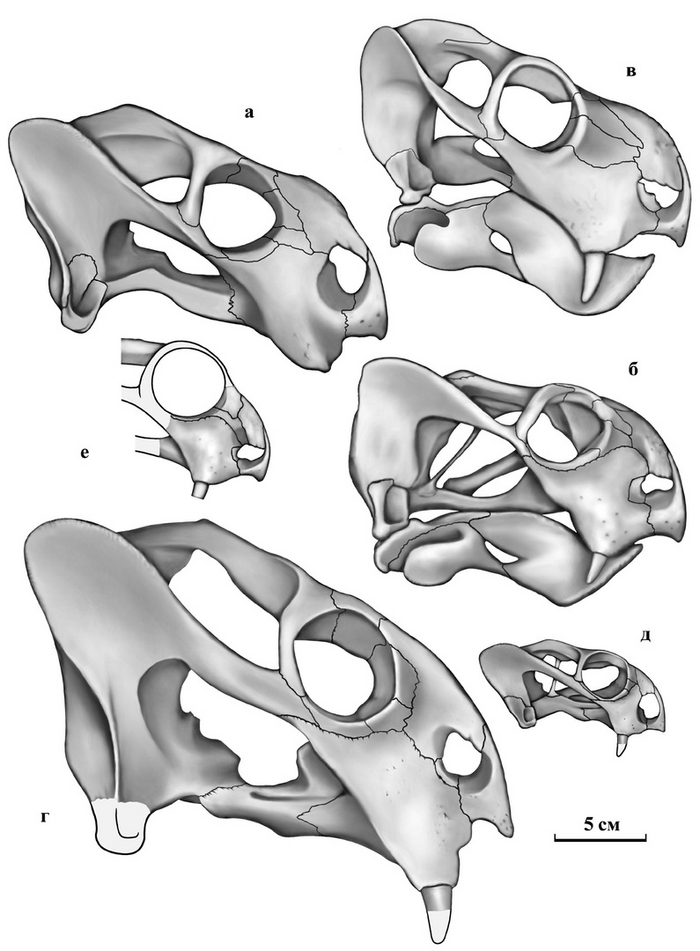

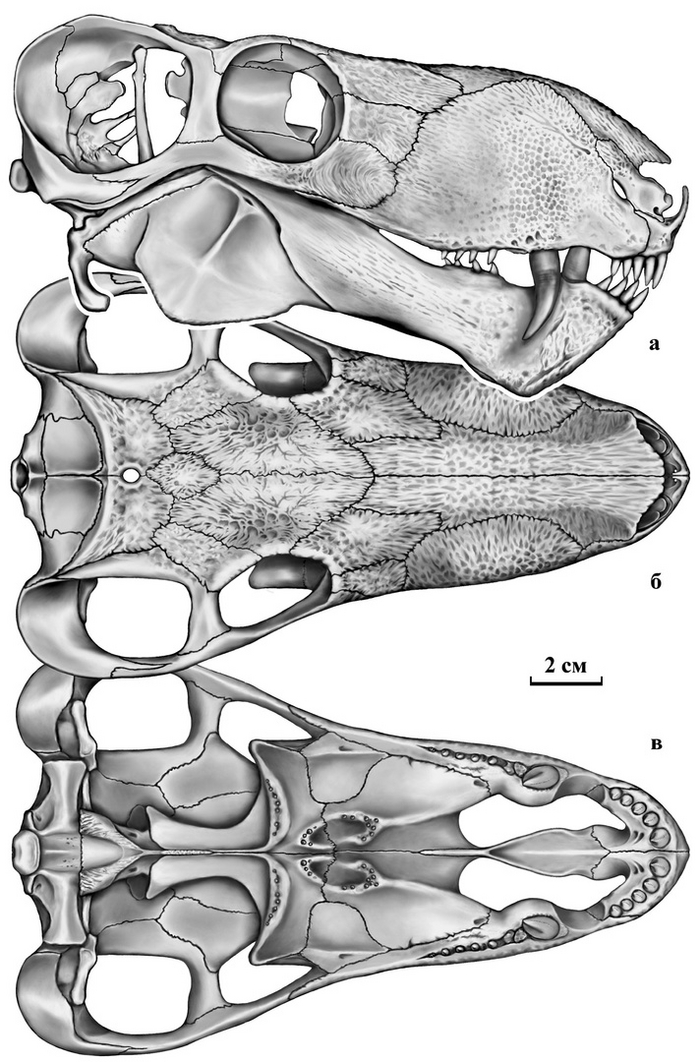

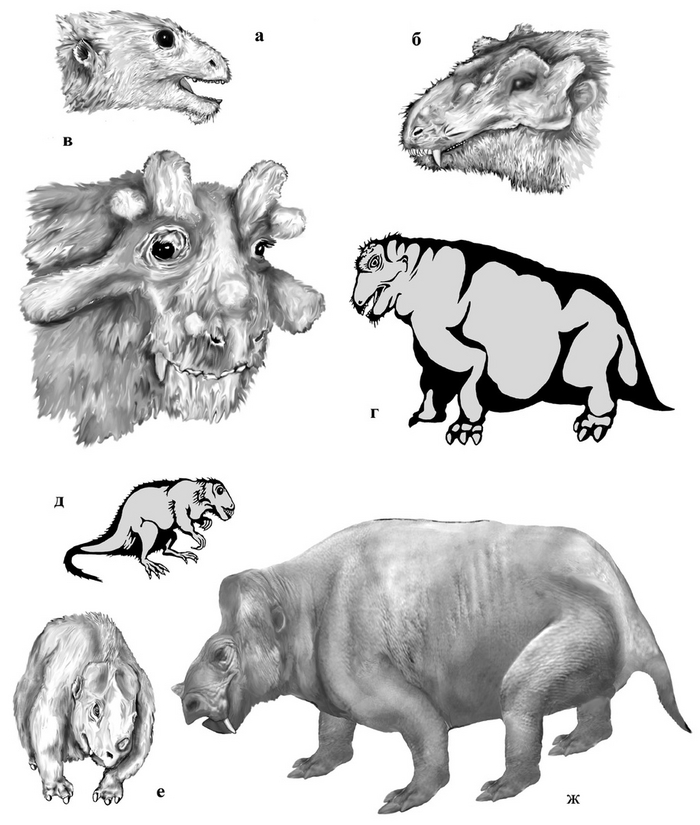

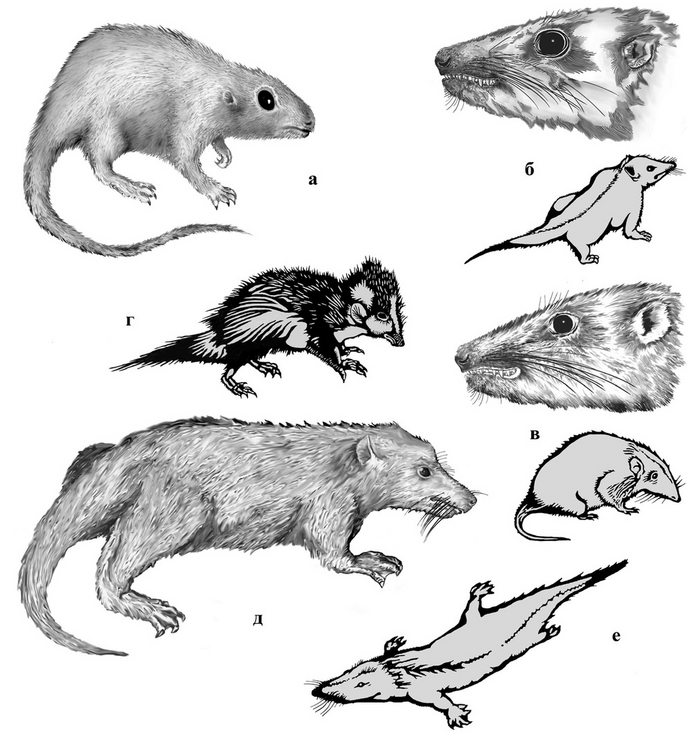

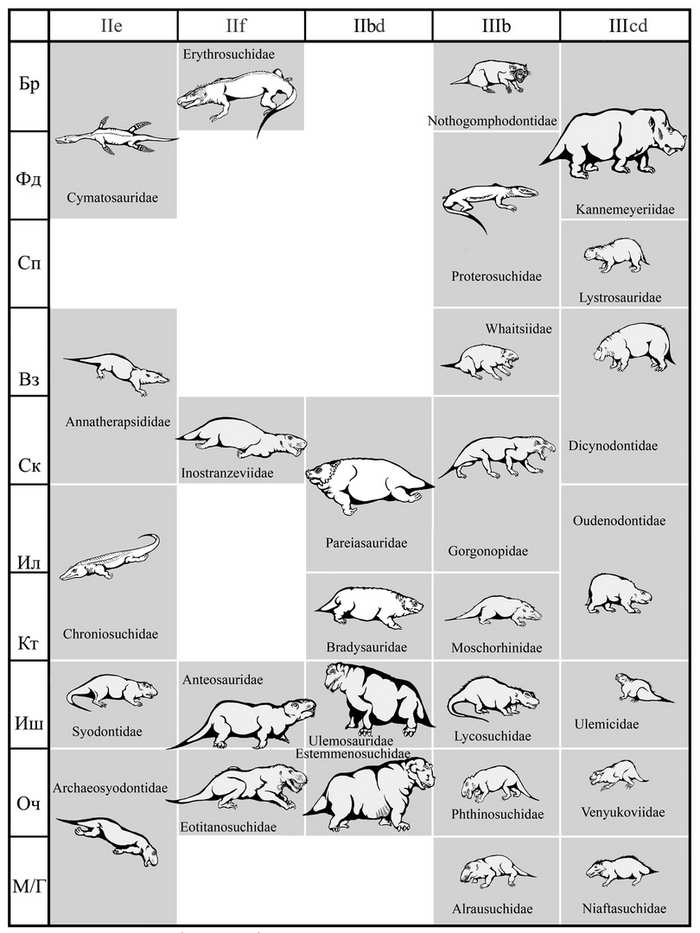

Новая монография, посвященная изучению уникальных коллекций остатков тероморфов из пермских и триасовых отложений Европейской России

Тероморфы Восточной Европы / М.Ф. Ивахненко (Тр. ПИН РАН. Т. 301). – М.: РАН. – 2024. – 466 с. ISBN 978-5-907645-35-6

От научного редактора монографии, палеонтолога В.К. Голубева:

"10 июля 2015 г. ушел из жизни выдающийся палеогерпетолог, крупнейший специалист по позднепалеозойским и раннемезозойским тетраподам Михаил Феодосьевич Ивахненко. Более 45 лет он был сотрудником Палеонтологического института, где занимался изучением пермских и триасовых амфибий и рептилий Восточной Европы и северной Азии.

С 1990-х гг. главным объектом его исследований были зверообразные,

или тероморфы. По этой теме он опубликовал 7 монографий и множество статей. К сожалению, почти все важные работы вышли только на английском языке, и поэтому, как считал Михаил Феодосьевич, труднодоступны для большинства русскоязычных ученых и палеонтологов-любителей.

К тому же они посвящены морфологии, систематике и палеоэкологии лишь отдельных групп Theromorpha. По мнению М.Ф. Ивахненко, все эти разрозненные данные необходимо было сопоставить, обобщить, свести в единую схему и опубликовать в виде монографии на русском языке. К данной работе, являющейся, по сути, итогом его многолетних исследований уникальных коллекций восточноевропейских тероморфов, он приступил в последние годы жизни. Монография была почти готова, оставалось только в «Заключение» подвести итоги изучения восточноевропейских тероморфов, когда из-за осложнений от неудачно проведенной операции Михаил Феодосьевич попал в больницу. Там он продолжил работу: начал писать «Заключение», но скоропостижная смерть не позволила довести дело до завершения.

В настоящем томе Трудов Палеонтологического института РАН посмертно публикуется монография М.Ф. Ивахненко по восточноевропейским тероморфам. При подготовке рукописи к публикации были исправлены очевидные опечатки, ошибки в коллекционных номерах и в стратиграфической терминологии. Научное редактирование текста было сведено к минимуму, чтобы непреднамеренно не исказить смысл, который автор хотел донести до читателя. По этой же причине «Заключение» было оставлено практически в незавершенном виде: точно не известно, на чем еще хотел акцентировать в нем внимание М.Ф. Ивахненко. В процессе редактирования выяснилось, что отсутствует рис. 82 (вместо него был продублирован рис. 81). Этот рисунок был частично реконструирован в файлах на домашних и рабочем компьютерах М.Ф. Ивахненко (все электронные научные материалы М.Ф. Ивахненко, хранившиеся на домашних компьютерах, были любезно предоставлены его вдовой, Любовью Фоминичной Ивахненко). К сожалению, сам рисунок обнаружить не удалось.

Возможно, он так и не был сделан, или вместе с исходными графическими материалами был по ошибке удален самим автором.

В конце монографии добавлено приложение со списком научных трудов М.Ф. Ивахненко, списком новых таксонов, описанных М.Ф. Ивахненко лично и с соавторами, и списком родов и видов, названных в честь М.Ф. Ивахненко. Приложение составлено А.Е. Нелиховым и В.К. Голубевым."

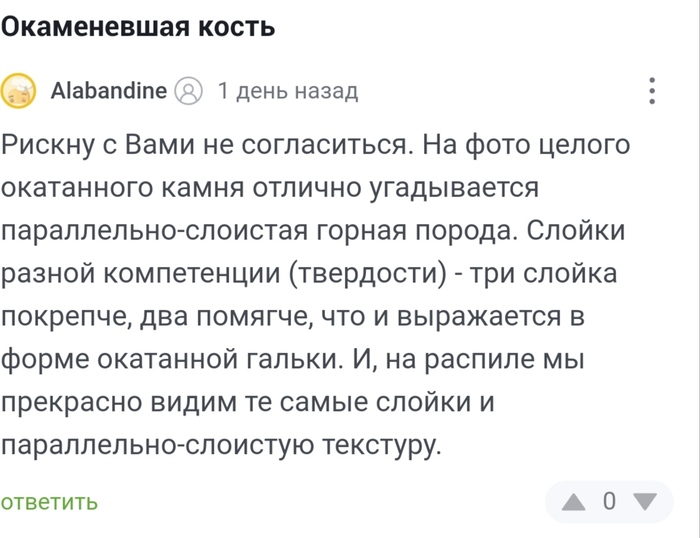

Продолжение поста «Окаменевшая кость»1

Тут резонный вопрос задали в комментариях.

Если честно, то я согласился с автором этого комментария. Он был очень убедительный. Но рассмотрев распил этого камешка под микроскопом однозначно получил ответ, это окаменевшая кость. Так как на распиле нет каких либо примесных компонентов, камешков или иного мусора. Вся внутренняя часть под микроскопом, выглядит как одно целое, хотя если смотреть на фото то можно наблюдать смену градации цвета. Так что се ля ви. Фото не прилагаю, там все равно ничего не понятно.

Gigachat

Решил узнать, что умеет нейросеть от Сбера. Отослал фото на распознавание

А ты - беспощадный. После первого ответа попытался второй раз.

Поползень бесстрашный

Окаменевшая кость1

Ходил недавно собирать камушки и нашел камушек похожий на окаменевшую кость. Подумал, что это просто камень такой.

Оказалось не так. Это действительно окаменевшая кость. Я распилил этот камушек алмазным диском и увидел внутреннее строение этой окаменевшей косточки.

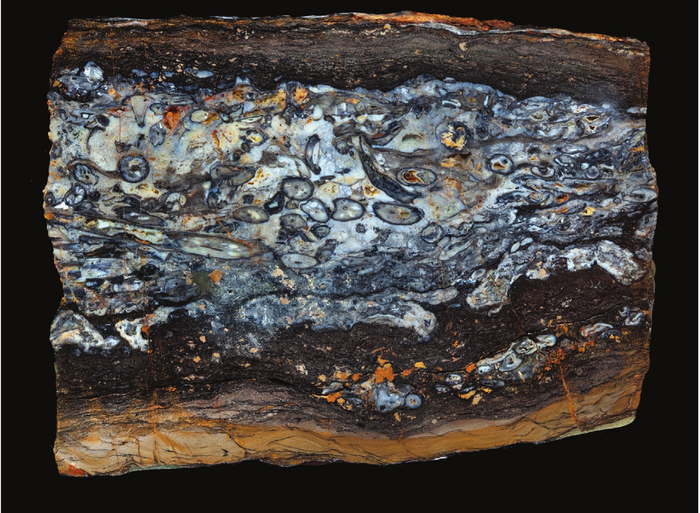

Райниевый черт: Колыбель высших растений

Привет, дорогой читатель! Сегодня мы отправимся в увлекательное путешествие во времени – в мир древнейших растений, сохранившихся в камне. Не спеши подумать о нечистой силе: речь идёт не о злых духах, а о кремнистой сланцевой породе, которая внешне напоминает агат, но внутри хранит настоящие окаменевшие растительные сокровища. Давайте вместе раскроем тайны «райниевого черта»!

Что такое «райниевый черт»?

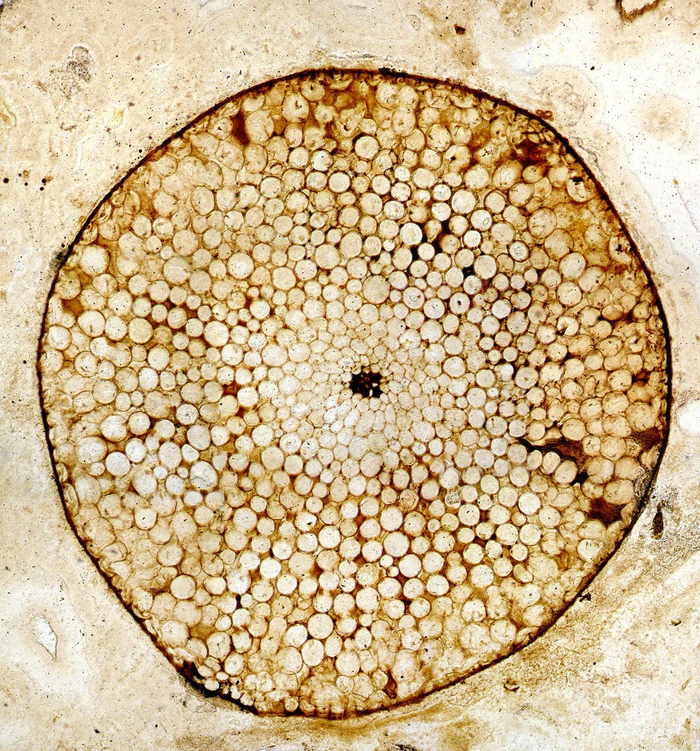

Название «черт» здесь вовсе не имеет отношения к демонам – это всего лишь народное название кремнистой сланцевой породы, обнаруженной в окрестностях шотландской деревни Райни. Именно благодаря этому месту учёные и дали ей такое звучное имя. Окаменелости, найденные в этих породах, настолько хорошо сохранились, что на тонких срезах можно рассмотреть каждую клеточку древних растений – словно моховый агат, только настоящий мох!

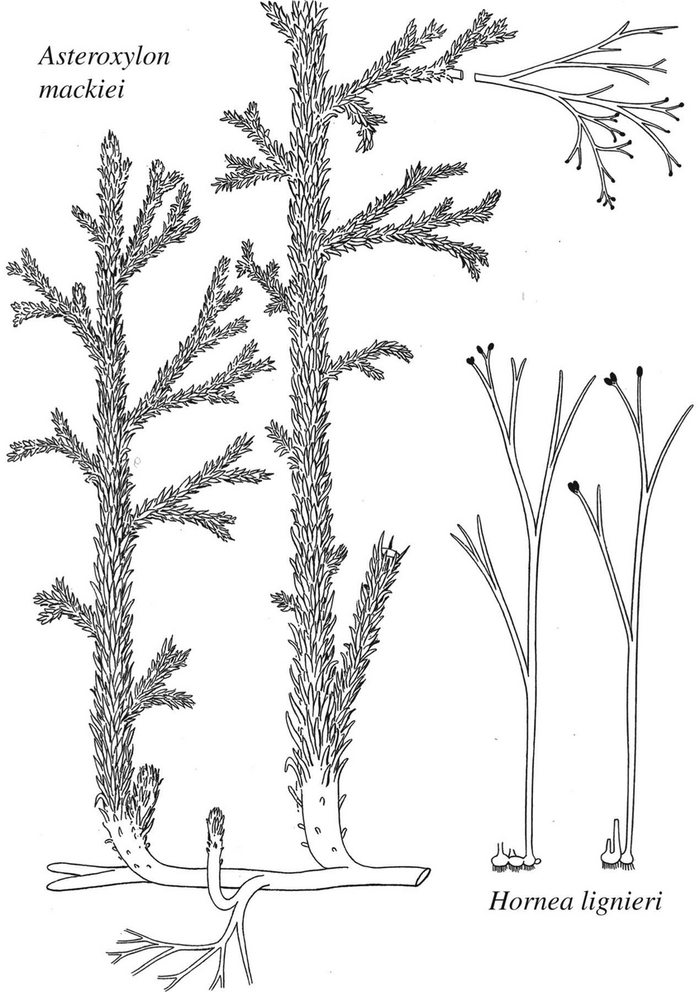

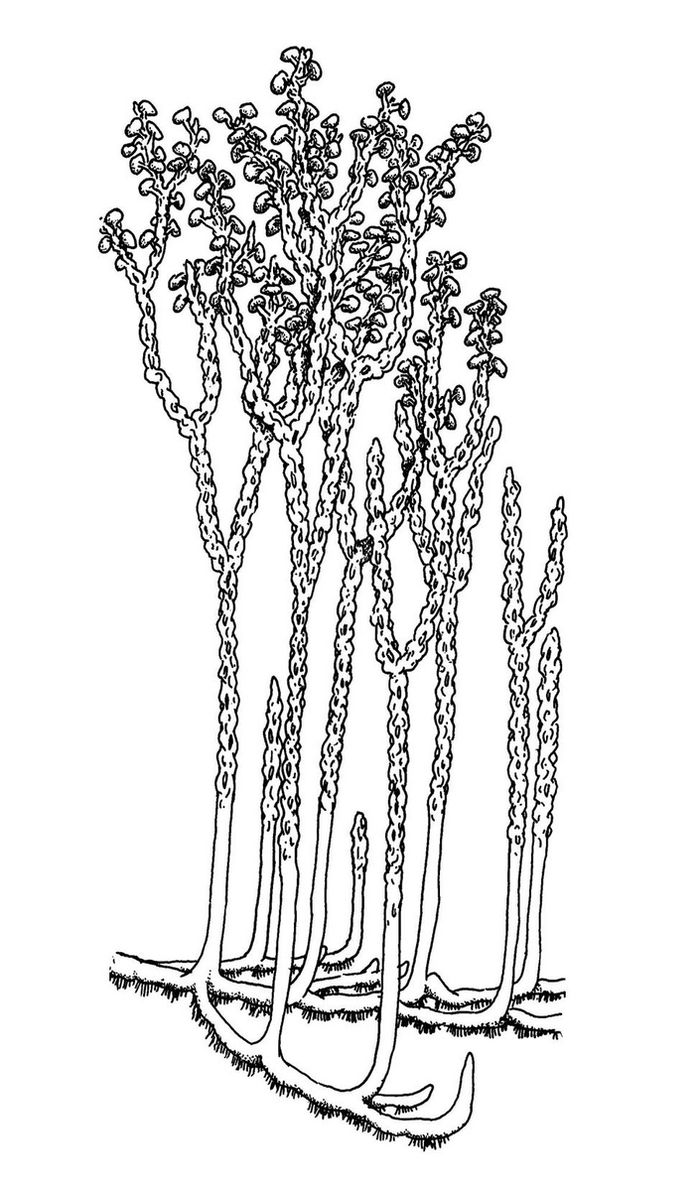

Такие разные, но жившие бок о бок: древнее плауновидное Астероксилон, уже изобретшее листья, и мелкие риниофиты, его предположительные предки.

Также сами эти загадочные растения получили название «риниофиты» – термин, возникший, возможно, из-за неправильного прочтения английского слова, но со временем закрепившийся в научном обиходе.

Современный Йеллоустон - если не приглядываться, как-то так могли выглядеть окрестности деревушки Райни.

Путешествие в ранний Девон.

Представь себе: около 410 миллионов лет назад, когда растения только начинали осваивать сушу, происходили удивительные процессы, которые позволили запечатлеть их на века. Считается, что каждый следующий слой этой породы образовывался, когда горячие кремниевые воды затапливали берег термального источника. В результате сплошной ковёр мелких трав и растений практически мгновенно окаменевал – подобно тому, как сегодня в условиях Йеллоустонских гейзеров превращается всё живое в камень.

Аглаофитон - наиболее архаичная хтонь, которая видимо только выбралась из воды, поскольку даже не имела проводящей системы.

Благодаря такой невероятной сохранности мы можем буквально «заглянуть» в далёкий прошлый мир и увидеть, как выглядели первые обитатели суши.

Мир риниофитов: от теней до тентаклей.

При ближайшем рассмотрении большинство окаменелых растений не превышают 15–20 см в высоту. Они не всегда напоминают привычную нам зелень – у некоторых вовсе нет листьев и корней. Вместо этого они похожи на сеть маленьких тентаклей, оплетающих поверхность земли или медленно поднимающихся вверх. Эти древние риниофиты – прародители современных растений: от мельчайшего мха до могучих секвой.

Интересно, что самые простые риниофиты обходятся без проводящей ткани, а их более «продвинутые» родственники уже начали формировать первичные листья. Все они размножались спорами – так, как положено древним растениям, хотя многие из них имеют внешне идентичные поколения спороносных форм и те, что размножаются половым путём – загадка, которая до сих пор интригует ученых.

Ещё одни щупальца, Нотия. Поскольку все риниофиты ещё совсем недавно произошли от водорослей, наверняка ещё и были такими же склизкими.

Секреты древней экосистемы.

Исследуя эти окаменелости, палеонтологи обнаруживают не только великолепно сохранившиеся растительные структуры, но и «снимки» борьбы за выживание. Можно увидеть:

Обкусанные и проколотые побеги, свидетелей первых атак насекомых.

Паразитические грибы, атакующие только что проросшие ростки.

Первые свидетельства формирования микоризы – взаимовыгодного сотрудничества грибов и высших растений, даже если последние пока лишены привычных корней.

Симбиоз лишайников, образованных плесневыми грибами, который тогда был обычным явлением в этой экосистеме.

Эти детали позволяют нам понять, как происходило зарождение сложных биологических отношений, которые поддерживают жизнь и сегодня.

Вот настолько точную картинку позволяет получить сохранность материала в чертах. (это даже на живом материале нужно прямые руки иметь, чтоб такой срез сделать.

Древние «морские травы» и прочие чудеса.

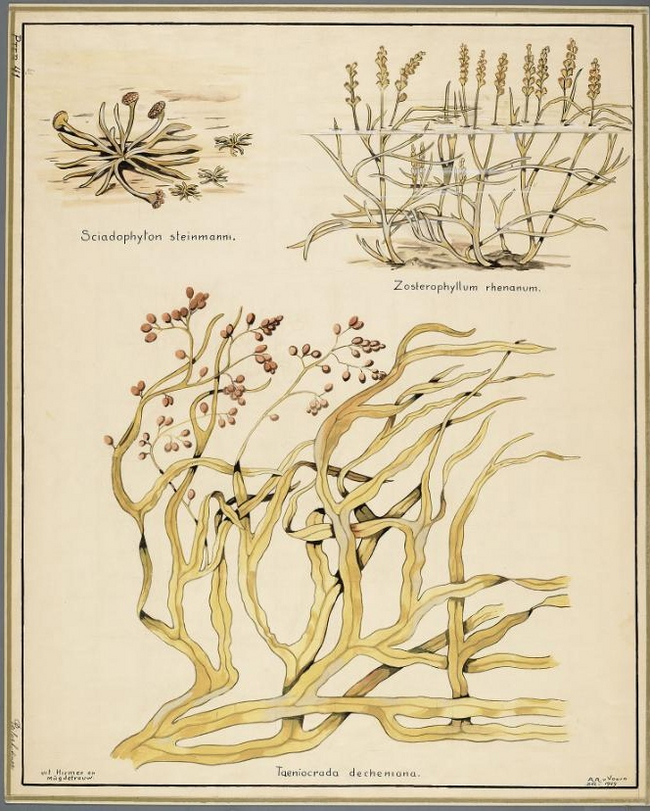

Не все риниофиты были похожи на современные растения – некоторые имели облик морских трав и, очевидно, росли в более благоприятных условиях. Уникальные условия, существовавшие на месте современной Шотландии, дали нам шанс увидеть, как именно происходила колонизация суши в раннем Девоне.

Зостерофиллум и Тениокрада: когда вышел на землю и тебе не понравилось - можно ещё пять минуточек в воде?

Окно в прошлое.

«Райниевый черт» – это не просто камень, это настоящая машина времени, позволяющая заглянуть в древний мир, когда первые растения только начинали покорять сушу. Благодаря невероятной сохранности этих окаменелостей мы можем изучать каждую клеточку древней флоры и получать бесценные сведения о зарождении жизни на Земле.

Спасибо, что заглянул в этот удивительный уголок истории природы!