Ученые Пермского Политеха рассказали, почему популярные сейчас кроксы могут быть опасны

Кроксы давно вышли за рамки пляжного гардероба, став универсальным атрибутом городской моды для всех возрастов. Их носят в повседневной жизни, на работе, в качестве сменной обуви в образовательных учреждениях и ценят за комфорт и практичность. Глобальный успех бренда подтверждают продажи в 90 странах и более 720 миллионов проданных пар. Однако за кажущейся безобидностью скрываются серьезные риски. Исследователи Пермского Политеха предупреждают: популярные сабо могут быть опасны для здоровья.

Существуют и опасность в ношении кроксов в повседневной жизни. Основная - кроется в конструкции обуви.

– Нога в кроксах не охвачена полностью, внутри обуви совершаются избыточные движения. Из-за отсутствия плотной фиксации стопы она становится нестабильной, что заставляет мышцы ног и спины постоянно перенапрягаться для компенсации неустойчивости. Это нарушает естественный перекат стопы при ходьбе, приводит к неправильному распределению нагрузки и повышает риск подвернуть ногу на неровной поверхности. В результате даже кратковременное ношение может вызывать усталость, а длительное — способствовать развитию проблем с опорно-двигательным аппаратом. Бегать в них категорически противопоказано – это прямой путь к растяжениям и хроническим болям, – рассказал Владислав Никитин, доцент кафедры «Вычислительная математика, механика и биомеханика» ПНИПУ, кандидат физико-математических наук.

Проблема усугубляется для людей с уже существующими особенностями строения стопы. Для тех, кто страдает от плоскостопия, имеет высокий свод или ослабленный связочный аппарат или искривление ног, кроксы не только не обеспечивают необходимой поддержки, но и усугубляют проблемы.

– В этой обуви нет жесткого супинатора (приспособление, которое поддерживает внутренний изгиб стопы) или возможности корректно установить ортопедическую стельку, подобранную по высоте свода. Стопа остается беззащитной перед ударными нагрузками, что может привести к неправильному распределению веса и дальнейшей деформации, – добавил ученый Пермского Политеха.

Еще одна угроза – гигиеническая. Влажная и теплая среда внутри обуви, которая образуется в течение дня и при длительном ношении, является идеальным инкубатором для микроорганизмов.

– Если обувь не мыть и не просушивать тщательно после каждого использования, на ее поверхности остаются органические частицы – пот и микрочастицы кожи. Это создает питательную среду для активного размножения бактерий, таких как стафилококки и коринебактерии, а также патогенных грибков, вызывающих микозы, – прокомментировала Анастасия Зорина, доцент кафедры «Химия и биотехнологии» ПНИПУ, кандидат биологических наук.

Эксперты признают, что у кроксов есть и свои узкие преимущества: они удобны для кратковременного ношения, например, для прогулки по пляжу, перехода через мелкий ручей или похода в общественный душ, где важна быстрая дезинфекция.

– Больше всего кроксы подходят для «водной ходьбы» — будь то ручей или глубокая речка. Они уверенно защищают ноги от острых камней и скользких веток под водой. После прогулки по пляжу или водоему обувь следует промыть с мылом, а для дезинфекции — побрызгать специальным средством. Это может быть любой антибактериальный спрей или раствор, предназначенный для обработки поверхностей или конкретно для ухода за обувью, – объяснил Владислав Никитин.

Для длительной ходьбы, работы «на ногах» и, тем более, для спорта кроксы абсолютно не подходят. Для этих целей ученый настоятельно рекомендует выбирать качественные дышащие кроссовки с хорошей амортизацией и возможностью использовать индивидуальные ортопедические стельки, которые обеспечат правильную поддержку и сведут к минимуму риск травм.

Как и из чего возникла жизнь ?

Происхождение жизни — одна из самых сложных научных загадок.

Существует несколько основных гипотез, объясняющих, как из неживой материи могли возникнуть первые живые организмы.

Гипотеза абиогенеза (Опарина—Холдейна)

Суть:

Жизнь возникла на Земле из неорганических веществ в результате химической эволюции. Этапы:

— Образование "первичного бульона" (вода + аммиак, метан, CO₂, H₂).

— Синтез органики (под действием молний, УФ-излучения, вулканической активности).

— Формирование коацерватов (капли с концентрированной органикой).

— Появление РНК-мира (первые самовоспроизводящиеся молекулы).

Подтверждение:

— Опыт Миллера—Юри (1953) — синтез аминокислот из неорганики

— Находки древних бактерий (3.5 млрд лет).

Панспермия

(жизнь занесена из космоса)

Суть:

Жизнь или её "зародыши" попали на Землю с метеоритами, кометами или космической пылью.

Варианты:

— Литоспермия — микроорганизмы внутри метеоритов (напр., в углистых хондритах).

—Радиопанспермия — бактерии переносятся давлением света.

Подтверждение:

— Органические молекулы в метеоритах (Мурчисон, ALH 84001).

— Устойчивость некоторых бактерий к космической радиации (тихоходки, Deinococcus radiodurans).

Проблемы:

Не объясняет, как жизнь возникла в космосе.

Гидротермальная гипотеза

Суть:

Жизнь зародилась в чёрных курильщиках на дне океана, где были:

— Тепло и минералы (FeS, NiS как катализаторы).

— Градиенты pH для синтеза органики.

Плюсы:

— Стабильность условий (защита от УФ и ударов метеоритов).

— Эксперименты подтверждают синтез ацетата в таких условиях

РНК-мир

Суть:

Первой "живой" молекулой была РНК, так как она:

— Хранит информацию (как ДНК).

— Катализирует реакции (как белки).

Подтверждение:

— Рибозимы (РНК-катализаторы) существуют в современных клетках.

— В лабораториях созданы самовоспроизводящиеся РНК.

Глиняная гипотеза

Суть:

Глинистые минералы служили матрицей для сборки первых органических молекул.

Почему глина?

— Слоистая структура удерживает и концентрирует органику.

— Катализирует образование пептидов и РНК.

Альтернативные идеи

— Жизнь как неизбежность (теория автопоэза) — в подходящих условиях жизнь возникает самопроизвольно.

— Влияние квантовых эффектов — туннелирование протонов могло ускорять биохимию.

Проблемы всех гипотез

— Как возникла клеточная мембрана?

—Откуда взялся генетический код?

— Почему все организмы используют L-аминокислоты и D-сахара?

Антропология ученого: конструирование научного факта

Современная западная цивилизация создала особую мифологию вокруг науки и ученых. В рамках этой мифологии ученые предстают как жрецы истинного знания, обладающие особым доступом к объективной реальности. Они якобы способны проникать сквозь завесу субъективности и социальных предрассудков, открывая чистые, незамутненные истины о мире. Эта мифология сциентизма наделяет научное знание абсолютным авторитетом и представляет науку как деятельность, принципиально отличную от всех остальных человеческих практик.

Научное знание стало использоваться для легитимации политических решений, экономических стратегий и социальных иерархий. Ссылка на "научные данные" превратилась в универсальный аргумент, закрывающий любую дискуссию. При этом сами механизмы производства научного знания оставались скрытыми от общественного взгляда, что создавало питательную почву для злоупотреблений и манипуляций.

Именно эту мифологию решил подвергнуть критическому анализу французский социолог и философ науки Бруно Латур в своем революционном исследовании "Лабораторная жизнь: конструирование научных фактов" (1979), выполненном совместно с британским социологом Стивом Вулгаром.

Целью исследования Латура было показать науку не в статичном состоянии готового знания, а в динамическом процессе его производства. Он стремился понять, как именно появляются научные факты, какие социальные механизмы стоят за их конструированием, и почему одни утверждения становятся "фактами", а другие остаются гипотезами или отвергаются научным сообществом.

Для достижения этой цели Латур выбрал радикальную антропологическую методологию. Он буквально воплотил в жизнь метафору "ученый среди туземцев", только в роли "туземцев" выступили сами ученые. В течение двух лет (1975-1977) Латур работал в лаборатории нейроэндокринологии в Институте Салка в Калифорнии, наблюдая за повседневной деятельностью исследователей.

Методологический подход Латура был намеренно провокационным. Он применил к изучению современной западной науки те же методы, которые антропологи традиционно использовали для изучения "примитивных" культур. Латур старательно избегал использования научной терминологии и концептуального аппарата той области, которую изучал. Вместо этого он описывал действия ученых как внешний наблюдатель, не посвященный в их "племенные" ритуалы и верования.

Такой подход позволил Латуру увидеть то, что обычно остается невидимым для самих участников научной деятельности. Как пишет сам исследователь: "Мы изучали ученых так же, как антрополог изучает экзотическое племя". Это означало отказ от принятия на веру объяснений самих ученых о том, что они делают, и вместо этого сосредоточение на наблюдении их реальных практик.

Ключевыми элементами методологии Латура стали:

Этнографическое наблюдение: непосредственное присутствие в лаборатории и детальная фиксация всех аспектов научной работы - от технических процедур до неформального общения.

Принцип методологической симметрии: одинаковое отношение к "успешным" и "неуспешным" научным утверждениям, отказ от ретроспективного деления на "истинные" и "ложные" теории.

Фокус на практиках, а не на идеях: внимание к тому, что ученые реально делают, а не к тому, что они говорят о своей деятельности.

Отказ от научного языка: описание научной деятельности на языке, свободном от специальной терминологии изучаемой области.

Результаты исследования Латура вызвали настоящий скандал в научном сообществе. Главный вывод, к которому пришли исследователи, звучал еретически: научные факты не открываются, а конструируются. Это утверждение подрывало фундаментальные представления о природе научного знания и ставило под сомнение особый эпистемологический статус науки.

Традиционная философия науки исходила из того, что ученые открывают уже существующие в природе законы и факты. В этой модели реальность выступает как внешний арбитр, определяющий истинность или ложность научных утверждений. Латур же показал, что "факты" являются результатом сложных социальных процессов, происходящих в лабораториях и научных сообществах.

Как отмечает Латур: "То, что мы называем "фактом", есть не что иное, как стабилизированное утверждение, вокруг которого сформировался консенсус в научном сообществе". Эта стабилизация достигается не через простое сравнение с реальностью, а через сложную сеть социальных взаимодействий, включающих переговоры, альянсы, борьбу за ресурсы и признание.

Критики Латура обвинили его в релятивизме и подрыве авторитета науки. Они утверждали, что если научные факты конструируются социально, то наука ничем не отличается от мифологии или идеологии. Однако Латур никогда не утверждал, что все утверждения равноценны или что реальность не существует. Его позиция была более тонкой: он показывал, что наши знания о реальности всегда опосредованы социальными процессами и что понимание этих процессов необходимо для адекватного понимания самой науки.

Одним из ключевых достижений Латура стало детальное описание "биографии" научного факта - процесса, в ходе которого предварительное утверждение постепенно превращается в установленный научный факт. Этот процесс проходит через несколько стадий, каждая из которых характеризуется определенными социальными практиками.

1. Первичное наблюдение. Латур показывает, как исходные "сырые" данные (например, пики на хроматограмме или цифры с измерительных приборов) интерпретируются исследователями. На этой стадии данные крайне нестабильны и могут интерпретироваться различными способами.

Латур свои наблюдения в лаборатории: "Исследователь смотрит на кривую на экране осциллографа и говорит: "Это выглядит интересно". Но что именно делает эту кривую 'интересной'? Это не свойство самой кривой, а результат интерпретации, основанной на предыдущем опыте исследователя, его ожиданиях и теоретических представлениях".

2. Формулировка утверждения. На основе интерпретации данных формулируется предварительное утверждение. На этой стадии утверждение еще очень уязвимо для критики и может быть легко поставлено под сомнение. Исследователи обычно используют модальности типа "возможно", "по-видимому", "наши данные позволяют предположить".

3. Поиск поддержки. Чтобы утверждение стало более стабильным, исследователи начинают искать поддержку со стороны коллег. Это включает представление результатов на конференциях, обсуждение с экспертами, поиск воспроизведения результатов в других лабораториях. Латур цитирует одного из исследователей: "Нам нужно убедить Джонса из Стэнфорда. Если он поверит в наши результаты и начнет их использовать в своих исследованиях, мы на правильном пути".

4. Публикация. Публикация статьи в научном журнале представляет собой критический момент в биографии факта. Процесс рецензирования служит своего рода "фильтром", через который проходят только те утверждения, которые соответствуют стандартам научного сообщества.

5. Цитирование и использование. После публикации начинается процесс цитирования другими исследователями. Каждое цитирование укрепляет статус утверждения как научного факта. Постепенно утверждение начинает использоваться как основа для новых исследований.

6. Стабилизация. На финальной стадии утверждение становится настолько общепринятым, что перестает нуждаться в обосновании. Оно превращается в "черный ящик" - факт, который принимается как данность и используется для построения новых теорий.

Латур рассматривает пример с открытием тиреотропин-рилизинг фактора (TRF). Первоначально это было лишь предположение о существовании гипотетического вещества. Через серию экспериментов, публикаций, дискуссий и воспроизведений в разных лабораториях это предположение постепенно превратилось в установленный научный факт. Как отмечает Латур: "TRF существует не потому, что был открыт в природе, а потому, что научное сообщество договорилось о его существовании через серию социальных взаимодействий".

Одним из наиболее радикальных утверждений Латура стал тезис о том, что современная лаборатория представляет собой прежде всего систему производства и обработки текстов. Ученые работают не непосредственно с реальностью, а с различными формами текстуальных репрезентаций - графиками, таблицами, формулами, диаграммами.

Латур обращает внимание на то, что научные тексты используют специфические литературные стратегии для создания эффекта объективности и достоверности:

Стратегия элиминации субъекта: использование пассивных конструкций ("было обнаружено", "показано", "установлено") создает впечатление, что факты говорят сами за себя.

Стратегия визуализации: графики и диаграммы создают иллюзию непосредственного доступа к реальности.

Стратегия количественной точности: использование точных цифр создает впечатление научной строгости.

Стратегия ссылок на авторитеты: цитирование предыдущих исследований создает эффект накопленного знания.

Исходя из своих наблюдений, Латур приходит к парадоксальному выводу: ученый работает не с самой реальностью, а с текстами, и его главная цель - достижение литературного совершенства научной статьи, чтобы она была принята коллегами и опубликована в престижном журнале.

Латур описывает типичный день в лаборатории: "Исследователь приходит утром и первым делом проверяет результаты ночного эксперимента. Но он смотрит не на сам биологический материал, а на распечатки с приборов. Затем он вводит данные в компьютер, строит графики, сравнивает их с предыдущими результатами. Большую часть дня он проводит за письменным столом, работая с текстами - читая статьи коллег, пишущим собственную работу, готовя презентацию для конференции".

Латур отмечает, что успех ученого определяется не столько его способностью "открывать истину", сколько умением создавать убедительные тексты. "Хороший ученый - это тот, кто умеет превратить слабое утверждение в сильное, сомнительный результат в достоверный факт, предварительную гипотезу в установленную теорию. И делается это не через обращение к реальности, а через мобилизацию текстуальных ресурсов".

Латур цитирует одного из исследователей: "Я могу получить самые интересные результаты в мире, но если я не смогу их правильно представить в статье, никто не поверит в их значимость".

Один из самых важных аспектов исследования Латура касается экономической природы научной деятельности. Он показывает, что наука функционирует как особая экономическая система, в которой циркулируют специфические ресурсы: время, деньги, репутация, доверие, призвание.

Каждое научное исследование начинается с инвестирования ресурсов различного типа. Временные инвестиции включают годы обучения в университете и аспирантуре, время, потраченное на эксперименты и анализ данных. Финансовые инвестиции охватывают стоимость образования, оборудования, реактивов, зарплаты персонала, участия в конференциях. Репутационные инвестиции предполагают использование накопленного авторитета для получения грантов и доступа к престижным журналам. Социальные инвестиции заключаются в построении связей с коллегами, научными руководителями, экспертами в области.

Латур описывает сложные механизмы, с помощью которых вложенные ресурсы превращаются в научное признание. Годы исследований конвертируются в научные статьи, которые становятся "валютой" научного мира. Опубликованные статьи начинают цитироваться коллегами, что увеличивает репутационный капитал автора. Высокие показатели цитируемости помогают получать новые гранты и финансирование. Успешные исследователи получают предложения работы в ведущих университетах. Занятие престижных позиций открывает путь к научным премиям и почестям.

Однако научная карьера связана с существенными рисками и неопределенностями. Годы работы могут не дать ожидаемых результатов из-за неудачи эксперимента. Даже хорошие исследования могут быть отклонены редакторами журналов. Конкуренты могут опубликовать похожие результаты раньше, лишив исследователя приоритета. Изменения в области могут обесценить накопленную экспертизу. Латур цитирует одного исследователя: "Я потратил пять лет на изучение определенного белка. Но в прошлом году вышла статья, которая поставила под сомнение все наши предыдущие результаты. Теперь мне нужно либо опровергнуть эту статью, либо начинать новую тему исследований".

Экономическая логика научной деятельности напрямую влияет на процесс конструирования фактов. Необходимость регулярно публиковаться заставляет исследователей представлять предварительные результаты как окончательные выводы. Стремление опубликоваться первым может приводить к недостаточно тщательной проверке результатов. Необходимость отчитываться перед спонсорами может влиять на интерпретацию данных. Стремление к признанию в научном сообществе может подталкивать к исследованиям в мейнстримных направлениях.

Латур показывает, как экономические соображения влияют на процесс интерпретации экспериментальных данных. Когда результаты эксперимента двусмысленны, выбор интерпретации часто определяется не только научными, но и экономическими соображениями: какая интерпретация с большей вероятностью будет принята журналом, какая поможет получить грант, какая укрепит репутацию исследователя. Таким образом, экономические факторы становятся неотъемлемой частью процесса конструирования научного знания, влияя на то, какие утверждения становятся фактами, а какие остаются гипотезами или отвергаются научным сообществом.

Особое внимание Латур уделяет тому, что он называет "циклами доверия" в научном сообществе. Эти циклы представляют собой сложные механизмы, с помощью которых исследователи накапливают и конвертируют символический капитал.

Цикл начинается с первых публикаций молодого ученого. Если его работы получают положительные отзывы и цитирования, это создает репутацию компетентного исследователя. Эта репутация помогает получать гранты, которые позволяют проводить более масштабные исследования и публиковать более значимые работы. Успешные публикации приводят к приглашениям на конференции, в редколлегии журналов, экспертные комиссии. Участие в этих институтах еще больше укрепляет репутацию и открывает доступ к новым ресурсам.

Как отмечает Латур: "Доверие в науке работает как кредитная система. Чем больше у тебя 'кредитов доверия', тем легче получить новые ресурсы и тем больше вероятность, что твои утверждения будут приняты без тщательной проверки".

На основе своих наблюдений Латур приходит к радикальному выводу: наука представляет собой один из анклавов социальной жизни со всеми атрибутами социальности - иерархиями, альянсами, конфликтами, переговорами, компромиссами.

Научные факты не являются отражением объективной реальности в том смысле, как это традиционно понимается. Вместо этого они представляют собой социально сконструированные тексты, отражающие баланс социальных отношений в научном сообществе на определенный момент времени.

Это не означает, что научные факты произвольны или что все утверждения равноценны. Процесс конструирования фактов включает множество проверок и ограничений - экспериментальную работу, воспроизведение результатов, рецензирование, критическое обсуждение. Но все эти процедуры являются социальными практиками, осуществляемыми конкретными людьми в конкретных институциональных контекстах.

Латур пишет: "Когда мы говорим, что научный факт социально сконструирован, мы не подразумеваем, что он менее «реален» или менее важен. Мы лишь указываем на то, что его реальность и важность являются результатом коллективной работы научного сообщества".

Исследование Латура имело важные методологические следствия для изучения науки. Оно показало продуктивность антропологического подхода к анализу научной деятельности и необходимость изучения науки "в действии", а не в состоянии готового знания.

Латур предложил принцип "следования за акторами" - вместо навязывания исследователям собственных категорий и объяснений необходимо внимательно прослеживать, как сами участники научной деятельности описывают и объясняют свои практики.

Другим важным принципом стала "методологическая симметрия" - одинаковое объяснение успешных и неуспешных научных программ, истинных и ложных теорий, принятых и отвергнутых гипотез. Это позволяет избежать ретроспективного искажения истории науки и понять реальные механизмы научного развития.

Работа Латура вызвала острую полемику в научном сообществе. Критики обвиняли его в релятивизме, антисциентизме и подрыве авторитета науки. Особенно резкую реакцию вызывало утверждение о социальном конструировании научных фактов.

Физик Алан Сокал организовал знаменитую мистификацию, опубликовав в журнале по исследованиям науки псевдонаучную статью, чтобы показать интеллектуальную несостоятельность социологических исследований науки. Биолог Ричард Докинз назвал работы Латура "интеллектуальным шарлатанством".

Однако защитники Латура указывали, что его критики неправильно понимают суть его аргументов. Латур никогда не утверждал, что реальность не существует или что все научные теории равноценны. Его цель состояла в том, чтобы показать социальные механизмы, через которые наши знания о реальности принимают форму научных фактов.

Исследование Латура "Лабораторная жизнь" стало вехой в изучении науки как социального феномена. Оно показало, что понимание природы научного знания невозможно без анализа социальных практик, в которых это знание производится.

Главный вывод Латура состоит в том, что научные факты не открываются в готовом виде, а конструируются в ходе сложных социальных процессов. Этот процесс включает экспериментальную работу, но не сводится к ней. Не менее важными являются литературные практики производства научных текстов, экономические механизмы распределения ресурсов и признания, социальные сети доверия и экспертизы.

Лаборатория предстает не как место открытия готовых истин, а как фабрика по производству научных фактов. Ученые работают не с самой реальностью, а с ее текстуальными репрезентациями, и их успех определяется способностью создавать убедительные научные нарративы.

Работа Латура остается актуальной и в наше время, когда вопросы о природе научного знания, его социальной роли и механизмах производства приобретают особую остроту в контексте дебатов о постправде, экспертности и доверии к науке. Антропологический взгляд на научную деятельность помогает лучше понять не только науку, но и современное общество, в котором научное знание играет центральную роль.

Новый штамм вируса обнаружили у австралийских рукокрылых. Риски эпидемии пока неизвестны

Ученые обнаружили у летучих лисиц, обитающих в Австралии, новый вирус, переносчиками которого являются летучие мыши, пишет The Telegraph. Он получил название Salt Gully.

Эксперт австралийского Центра по готовности к болезням Дженнифер Барр рассказала, что вирус был найден в образцах летучих мышей, датируемых 2011 годом.

— Это свидетельствует о том, что он циркулирует в природе уже более десятилетия. Поэтому мы не можем гарантированно предсказать, приведет ли он к будущим вспышкам заболевания у людей или животных, — отметила она.

Патоген является родственным по отношению к двум другим — Nipah и Hendra. По классификации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) оба относятся к «приоритетным патогенам».

* Приоритетный патоген — это патогенный микроорганизм (бактерия, вирус, грибок и т.д.), который вызывает заболевание и является объектом особого внимания из-за высокого риска для общественного здоровья, необходимости срочной разработки новых вакцин или лекарств, а также высокой распространенности или потенциальной пандемичности.

По данным The Telegraph — нет никаких признаков того, что новый вирус может передаваться человеку

Дженнифер Барр отметила, что теперь у специалистов появилась возможность разработать диагностические тесты, которые могут помочь обнаружить вирус на ранних стадиях и предотвратить его распространение.

Как появилась и началась эпидемия короновируса.

По одной из версий, источником коронавируса, вызвавшего пандемию COVID-19, были летучие мыши. В сентябре 2024 года ученые из США, Франции, Великобритании и других стран мира опубликовали совместное исследование, из которого следовало, что источником распространения коронавируса в Ухане стал рынок Хуанань, где продавалось больше всего диких животных.

Ученые установили, что поздней осенью 2019 года несколько продавцов незаконно продавали там таких диких животных, как енотовидные собаки, циветы, бамбуковые крысы, малайские дикобразы, амурские ежи и азиатские барсуки. Большинство продавцов этих диких животных находились в западном крыле рынка, где также зафиксировали самый ранний и большинство случаев заражения COVID-19 на рынке. Следы коронавируса были обнаружены на клетках, где держали животных, тележках для их перевозки, в канализационных стоках и других местах. Взятые образцы генетически соответствовали общему предку всей пандемии, установили ученые.

В феврале газета South China Morning Post сообщила со ссылкой на исследование, что китайские вирусологи обнаружили у летучих мышей новый коронавирус, который может заражать людей тем же путем, что и COVID-19. Обнаруженный патоген — это новая линия коронавируса (Pipistrellus bat coronavirus HKU5), который выявили в Гонконге у японского нетопыря (род гладконосых летучих мышей, включающий в себя около 40 видов).

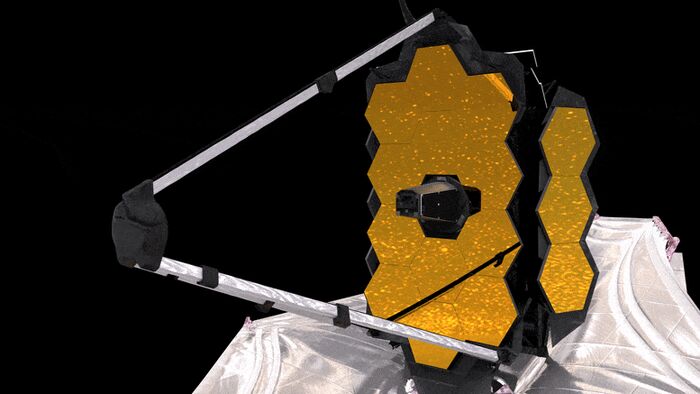

Космические технологии: раскладные зеркала, как на телескопе "Джеймс Уэбб", совершили революцию в проктологии

Разложение зеркал

Космическая обсёрватория "Джеймс Уэбб", находящаяся в пятой точке Лагранжа, позволила любопытным учёным заглянуть в темнейшие уголки вселенной.

Самая финансово ёмкая задача при создании телескопа - распилить огромные зеркала, чтобы собрать их уже в космосе. Полученные технологии нашли применение в медицине: раскладные зонды позволили проктологам полнее изучить внутренний мир пациентов. Золотые инструменты не только выглядят впечатляюще, но и придают статус клинике.

Хирурги с отделения карательной отоларингологии уже заказали комплект оборудования для проведения трансректальной тонзиллэктомии.

Жан Буридан

В XIV веке, когда наука только просыпалась от догм Аристотеля, французский философ Жан Буридан совершил тихую революцию. Аристотель считал, что подброшенный камень возвращается к центру Земли как к своему естественному месту, а его движение поддерживается воздухом. Но Буридан блестяще опроверг это: во-первых, воздух скорее препятствует движению, ведь телу приходится раздвигать его; во-вторых, почему воздух не сохраняет движущую способность, когда рука уже не действует; в-третьих, пика с узкой тыльной стороной летит лучше, чем пика с широкой тыльной частью и большей площадью, которую эффективно мог бы толкать воздух . Его наблюдательность и логика перевернули представление о движении!

⚡️ Ответом стал импетус (от лат. impetus — «импульс», «стремление») — невидимая сила, которую тело приобретает при контакте с движителем. Буридан описывал его как «движущее качество», переданное камню рукой или стреле — луком. Этот импетус постепенно расходуется на преодоление сопротивления среды, что объясняло, почему движение рано или поздно прекращается. Удивительно, но он почти предвосхитил закон инерции: его импетус стремился сохранить движение, хотя и не был вечным — в отличие от ньютоновского импульса.

🌍 Смелее всего Буридан применил свою теорию к небесам. Он предположил, что Бог при творении наделил планеты первоначальным импетусом — и с тех пор они движутся без вмешательства свыше. Это был радикальный шаг к идее естественных законов, управляющих миром. Но здесь кроется и его главная ошибка: он считал, что импетус направлен строго по касательной к орбите, искривляя траекторию планет «автоматически». Буридан не знал, что для кругового движения нужна постоянная сила — тяготение, которое откроют лишь века спустя.

🏹 Заблуждение учёного ярче всего проявилось в споре о вращении Земли. Буридан, как и большинство современников, считал, что вращается не Земля, а небесный свод с планетами и звёздами. Он отвергал вращение Земли, приводя казалось бы железный аргумент: если бы Земля вращалась, стрела, выпущенная вертикально вверх, упала бы западнее, ведь планета уйдёт вперёд под ней. То, что стрела возвращалась в ту же точку, он считал доказательством неподвижности Земли. Но он не учёл, что стрела уже обладает горизонтальным импетусом — тем же, что и всё на вращающейся Земле. Она движется вместе с планетой и не может просто «отстать». Эта ошибка показала ограниченность его теории: Буридан мыслил импетус как линейную силу, переданную лишь в одном направлении, и не видел сложной композиции движений.

📜 Несмотря на промахи, именно Буридан начал разговор о том, что движение можно измерить и предсказать. Его импетус стал мостом между аристотелевской физикой и механикой Ньютона, где импульс (масса × скорость) будет главной величиной. Он доказал: даже без приборов, одной логикой и наблюдением, можно бросить вызов авторитетам — и это, возможно, главный урок его наследия.