Нейропластичность: Как натренировать мозг и сделать его послушным

Много раз в день мы говорим и думаем о себе, но редко задаёмся вопросами, что скрывается за очевидным и вроде бы понятным «я». Что определяет то, как мы думаем, что чувствуем, как воспринимаем самих себя и на что способны? Наши возможности предопределены природой — или мы делаем себя сами? В эпицентре этого конфликта — мозг, который управляет всей нашей жизнью.

Это одна из самых сложных систем во Вселенной: она способна учиться, расти и думать о себе самой. Открытие того, что окружающая среда может влиять на развитие и рост мозга, стало настоящей революцией в нейробиологии. Эксперименты американского профессора Мэрион Даймонд в 1964 году показали, что у крыс, выращенных в просторных клетках с кучей игрушек, кора больших полушарий была на 6 % толще, чем у тех, что выросли в маленьких скучных клетках. Это означает, что мы можем изменять мозг непрямым воздействием — без операций и препаратов. Около четырёх сотен лет человек смотрел на мир как на точный механизм вроде огромных часов — и точно так же воспринимал самого себя. Казалось, мы рождаемся с «заданными настройками» — и можем жить в строго отведённых рамках. Долгое время считалось, что взрослый мозг сформирован раз и навсегда, а его клетки умирают безвозвратно. Учёные были убеждены, что как только детство заканчивается, мозг стареет и деградирует, а наше мышление неизбежно ухудшается, что повреждения мозга всегда фатальны. Считалось, что бессмысленно тренировать и обучать людей с врождёнными аномалиями мозга или получивших повреждения в течение жизни. И хотя идею нейропластичности— способности мозга меняться под воздействием опыта — обнаруживали в экспериментах с конца XVIII века, её до последних десятилетий отвергали. Но теперь всё изменилось.

Как мы воспитываем мозг

Первым делом открытие нейропластичности коснулось воспитания детей. Младенец рождается с незрелым мозгом и делает громадный скачок в развитии за первые пять лет: у малыша всего две-три тысячи нейронных связей на нейрон, а уже к трём годам каждый нейрон набирает примерно 15 000 связей. Это происходит потому, что мозг младенца реагирует на все сигналы органов чувств, мгновенно создавая для новой информации материальное воплощение в виде клеток и их соединений.

Период активного роста называется «критическим», так как именно в это время человек очень легко обучается. В это время среда колоссально влияет на мозг: например, за два-три года ребёнок осваивает разные составляющие языка (или даже нескольких, если он живёт в мультилингвальной среде). Если в «критический» период он не будет слышать разговоры, то у него могут возникнуть не только проблемы с речью, но и задержки в развитии — есть теория, что если младенец в первые годы жизни будет находиться в обстановке неразборчивого шума, то некоторые части его мозга не смогут сформироваться полностью.

Долгое время считалось, что по прошествии детского «критического периода» мы уже не можем повлиять на работу мозга — но и это не так. Ещё в шестидесятых годах американский нейрофизиолог Пол Бак-и-Рита сконструировал аппараты сенсорного замещения, которые могли, например, научить людей с инвалидностью по зрению «видеть». Для этого он использовал камеру, изображение с которой преобразовывалось в электросигналы — они подавались на пластинку, помещавшуюся на язык.

Пациентам требовалось от нескольких часов до нескольких месяцев тренировки, чтобы начать «видеть» с помощью этого прибора. Их мозг учился преобразовывать сигналы, поступающие с поверхности языка, в зрительные сигналы. Такая реорганизация коры головного мозга показывает, что мозг легко меняется под воздействием внешних изменений. Сюда относится и более известное явление — обострение осязания у людей, потерявших зрение: в этом случае нейронные сети, которые больше не используются зрением, вовлекаются в деятельность осязательных нервов, увеличивая чувствительность покровов кожи.

Как тело рисует «мозговую карту»

Другой инструмент воздействия на мозг — наше собственное тело. Впервые это наглядно показал тот же Бак-и-Рита, который помог восстановиться парализованному и онемевшему после инсульта отцу. Его отец Педро каждый день учился элементарным вещам как ребёнок: различать и повторять звуки, тянуться за предметами, хватать их, ползать, играть в кубики, произносить слова — и так до тех пор, пока снова не начал ходить и говорить (в итоге он даже смог опять читать лекции в университете). В то время не было возможности исследовать повреждения в мозге живого человека после инсульта — только когда Педро умер, вскрытие показало, что инсульт был крайне обширным и значительная область его мозга была повреждена, при этом оставшиеся клетки мозга смогли взять на себя функции утраченных участков (см. приведённую ниже главу из "Пластичности мозга" Нормана Дойджа).

С появлением техник исследования мозга живых людей, мы больше понимаем о том, как живут и функционируют люди, от рождения не имеющие части или и вовсе одного из полушарий мозга. Раньше наука не верила, что такие люди способны учиться, заниматься творчеством и любить близких — но это оказалось неправдой. В книге Нормана Дойджа «Пластичность мозга» изложено множество примеров не знающей предела нейропластичности мозга таких людей.

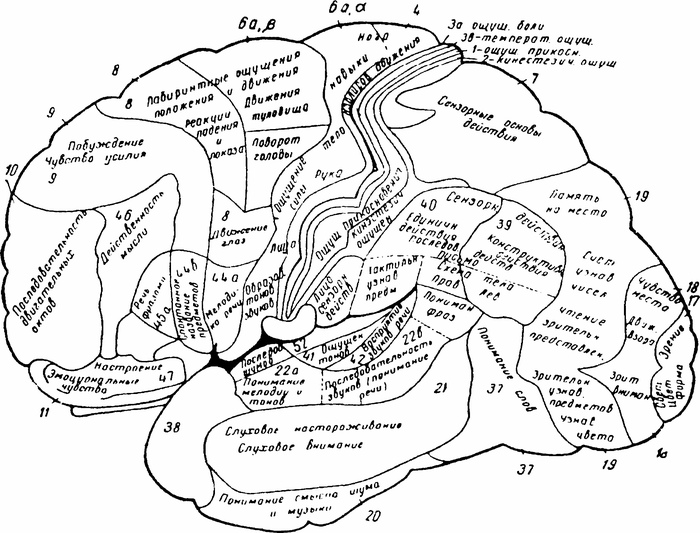

Вызванная телесным опытом нейропластичность встречается в жизни чаще, чем мы думаем. Гениальные танцовщики и пианисты, люди, ставящие спортивные рекорды, и получающие мультиоргазмы женщины — все они влияют на мозг за счёт тренировки тела. Каждая часть тела представлена в соматосенсорной коре: более чувствительные и активные части тела большим, а менее чувствительные и активные — меньшим количеством нейронных соединений. Канадский нейрохирург Уайлдер Пенфилд для наглядности создал «гомункула», который иллюстрирует, как тело «проецируется» в мозге. Если вы тренируете какой-то навык — например, гонять пальцами по струнам скрипки с космической скоростью — то «мозговые карты» пальцев становятся больше, подробнее, дифференцированнее. В то же время верно и обратное: то, чем вы не пользуетесь, ослабевает, поэтому если вы перестаёте что-то делать — то теряете навык.

Тем же свойством мозга можно объяснить избавление от вызванного травмами паралича, несмотря на плачевные прогнозы врачей. Майкл Мерцених показал в своих опытах, как нервная активность меняет работу мозга. Если нерв, соединяющий вашу руку с мозгом, повредится, то через некоторое время мозг научится использовать соседний нерв для управления той же рукой — достаточно «заставить» мозг. Опытным путём Мерцених доказал, что этот орган теряет навыки так же легко, как учится новому: если он привыкает к тому, что мы не пользуемся конечностью, он вычёркивает её из «мозговой карты», распределяя используемые раньше нейроны по другим, более актуальным задачам. Но если человека поместить в ситуацию, когда он может пользоваться только обездвиженной рукой — через несколько недель мозг снова начнёт её «чувствовать». Цитируя Нормана Дойджа:

"Когда мы учимся, то расширяем свои знания. Но, по мнению Мерцениха, благодаря этому мы также изменяем саму структуру мозга и повышаем его способность к обучению. В отличие от компьютера мозг постоянно переделывает сам себя. Говоря о тонком наружном слое мозга — коре, он утверждает: «Кора головного мозга выборочно совершенствует свои способности к обработке информации в зависимости от решаемой задачи». Мозг не просто учится; он всегда «учится учиться». В представлении Мерцениха наш мозг — это не бездушный сосуд, который мы наполняем; он скорее похож на живое существо, способное расти и меняться благодаря правильному питанию и тренировкам".

Эти методы используют, например, для восстановления после инсульта. Конечно, сроки восстановления зависят от тяжести повреждений — но эти эксперименты заставляют нас иначе посмотреть на идею реабилитации пациентов.

Почему учиться никогда не поздно

Но что если мы просто хотим научиться влиять на мозг, улучшая качество жизни — то есть повлиять на эмоциональное состояние, интеллектуальный потенциал и творческие способности? Над схемами подобных тренировок бьются многие учёные, но ни одной методики с мощной доказательной базой пока не существует — так что не верьте производителям приложений и игр, которые говорят, что они проверены нейронаукой. Нейронаука пока ни в чём не уверена, но кое-какие догадки у неё всё же есть.

Например, знаменитая на весь мир серия исследований лондонских таксистов, проведённая ирландским нейрофизиологом Элеанор Магуайер, доказала, что процесс обучения заставляет мозг развиваться. Лондон топографически очень сложный город, и таксистам приходится стараться несколько лет, чтобы получить лицензию. Магуайер доказала, что те, кто прошёл обучение на лондонского таксиста, имеют увеличенный гиппокамп (он отвечает за память, и от него во многом зависит обучаемость). Чем более развит ваш гиппокамп — тем лучше ваша память и способность сопоставлять новые знания со старой базой. Проще говоря, исследования доказали: чем больше вы учитесь — тем лучше вы учитесь, чем дольше вы учитесь — тем легче вам становится. Поговорка «учиться никогда не поздно» тоже о нейропластичности.

Почему бегать так же важно как читать

Правда, с интенсивным обучением могут быть связаны и недостатки для мозга. Сидячий образ жизни и отсутствие физической активности могут приводить к нарушениям кровообращения — так как одну пятую кислорода из крови получает мозг, он сильно страдает от образа жизни типичного горожанина. Новые исследования влияния физических упражнений на мозг заставляют нас окончательно расстаться со стереотипами о том, что это занятие не для интеллектуальных или творческих людей. Вспомните крыс из обогащённой среды в экспериментах Мэрион Даймонд: в «интересных» клетках они, разумеется, не книжки читали, а очень много бегали — в дальнейшем исследования показали, что даже один только бег в колёсике помогает крысиному мозгу расти.

Оказалось, что аэробные нагрузки у человека способствуют росту нейронов в гиппокампе — а значит, улучшают познавательные способности, умение ассоциировать и соединять факты. Активно разрабатывает эту тему ученица Мэрион Даймонд Венди Сузуки, чья простая книга о нейропластичности и всём на свете переведена на русский язык.

Как сделать мозг послушным

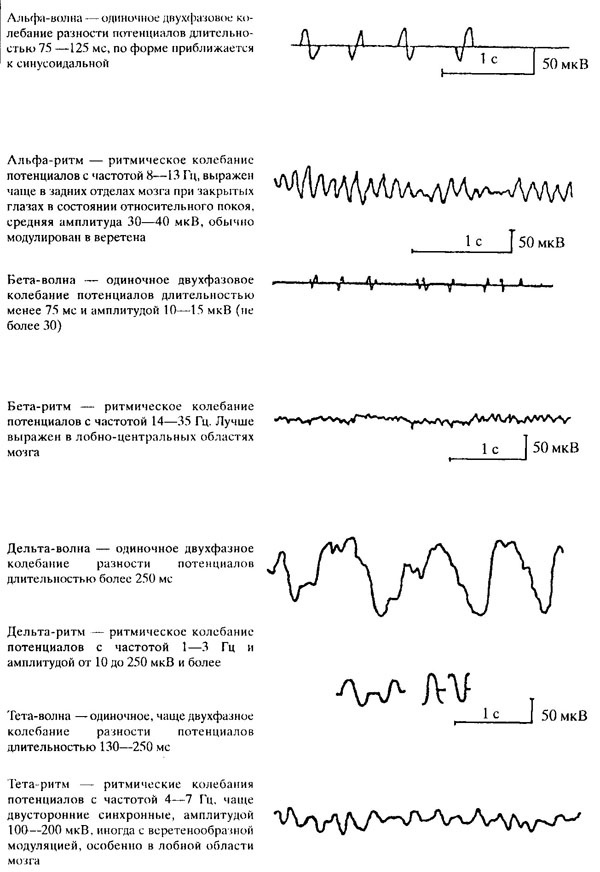

В последнее время становится понятно, что на пластичность мозга также могут влиять наши мысли и установки. Пока что не существует цельного корпуса исследований влияния медитации на мозг, но те, что уже проводились, показывают долговременные изменения электрической активности в мозге. Одна из самых изученных на практике техник медитации — концентрация на объекте и концентрация без объекта — используется западными специалистами для повышения креативности и эффективности мышления.

Нельзя назвать нейропластичность однозначно сильным качеством мозга. Ведь это и наша слабость, особенно если мы не осознаём её действие. Эффективность многократного повторения рекламы и работа пропаганды доказывают: с помощью обучения человеческий мозг можно «настроить» на изначально чуждые ему потребности и эмоции, сделав для нас жизненно необходимым определённый товар, а народ соседнего государства — смертельно опасным. Одни и те же модели отношений в романтических фильмах, одни и те же сексуальные стимулы в порнографии, политические лозунги на ютьюб-каналах и эмоциональные утверждения флешмобов в соцсетях, которые мы потребляем день за днём, меняют структуру нашего мозга. А вместе с ней — нашу психофизиологию, эмоциональность и убеждения. Зная, как чувствителен наш мозг к опыту, человеку будущего, возможно, придётся стать гораздо внимательнее и избирательнее, чтобы самому контролировать его работу.

==============================================

Выступление Майкла Мерцениха на TED (есть русские субтитры).

Выступление Венди Судзуки на TED (только английские субтитры).

Глава из книги Нормана Дойджа "Пластичность мозга":

Мозг восстанавливается даже после тяжелого инсульта

Интерес Пола Бак-и-Риты к восстановлению мозга возник под влиянием удивительного выздоровления его собственного отца, каталонского поэта и филолога Педро Бак-и-Риты, после перенесенного им инсульта. В 1959 году у Педро (он был в то время шестидесятипятилетним вдовцом) случился инсульт, в результате которого наступил паралич лица и половины тела, а также потеря речи.

Врачи сказали брату Пола Бак-и-Риты, Джорджу (ныне он калифорнийский психиатр), что у его отца нет надежды на выздоровление и что Педро придется поместить в специальное лечебное учреждение. Вместо этого Джордж, который в то время изучал медицину в Мексике, перевез парализованного отца из Нью-Йорка, где тот жил, к себе в Мексику и поселил у себя в доме. Сначала Джордж попытался организовать для отца восстановительное лечение в Американо-Британском госпитале, который предлагал только стандартный четырехнедельный курс реабилитации, так как в те годы никто не верил в пользу продолжительного лечения. Спустя четыре недели состояние отца ничуть не улучшилось. Он по-прежнему оставался беспомощным: его приходилось сажать на унитаз и снимать с него, а также мыть под душем, что Джордж выполнял с помощью садовника.

«К счастью, он был некрупным мужчиной, весившим всего сто восемнадцать фунтов (53,5 кг), так что мы могли с ним справиться», — говорит Джордж.

Джордж, хотя и изучал медицину, ничего не знал о реабилитации, и этот его пробел оказался для семьи настоящим благословением: Джорджу удалось добиться успеха благодаря нарушению всех существующих правил — благодаря свободе от пессимистических теоретических представлений.

«Я решил, что вместо того чтобы учить отца ходить, я должен прежде всего научить его ползать. Я сказал: "Мы начинаем свою жизнь, ползая по полу, теперь тебе придется снова некоторое время поползать". Мы купили ему наколенники. Сначала мы держали его так, чтобы он опирался на все четыре конечности, но его руки и ноги действовали не очень хорошо, поэтому это требовало большого напряжения». Затем Джордж заставил отца ползать самостоятельно, опираясь парализованным плечом и рукой о стену. «Это ползание вдоль стены продолжалось несколько месяцев. Когда он добился определенных успехов, я даже заставлял его ползать в саду, что привело к проблемам с соседями: те говорили, что неправильно и неприлично заставлять профессора ползать как собаку. Я мог воспользоваться только одной моделью — моделью обучения маленьких детей. Поэтому мы играли в разные игры на полу, во время которых я катал маленькие шарики, а он должен был их ловить. Или мы разбрасывали по полу монеты, а отец старался поднять их своей плохо действующей правой рукой. Все, что мы пытались делать, было связано с превращением реальных жизненных ситуаций в упражнения. Так мы придумали упражнение с тазами. Отец держал таз здоровой рукой и заставлял свою немощную руку (она плохо поддавалась контролю и совершала судорожные толчкообразные движения) двигаться по кругу: пятнадцать минут почасовой и пятнадцать минут против часовой стрелки. Края таза удерживали его руку. Мы продвигались вперед небольшими шагами, каждый из которых накладывался на предыдущий, и понемногу ему становилось лучше. Через некоторое время отец начал помогать мне в разработке последующих этапов. Он хотел достичь той точки, когда сможет сесть и поесть со мной и другими студентами-медиками». Занятия проходили ежедневно и длились по множеству часов, но постепенно Педро перешел от ползания к передвижению на коленях, затем стоячему положению тела и в конце концов ходьбе. Своей речью Педро занимался самостоятельно, и примерно через три месяца появились первые признаки ее восстановления. Несколько месяцев спустя у него возникло желание вернуть себе способность писать. Он садился перед печатной машинкой, помещал средний палец на нужную клавишу, а затем опускал всю руку, чтобы ее нажать. Научившись справляться с этой задачей, он начал опускать только кисть и, наконец, пальцы, каждый в отдельности. Со временем он снова сумел нормально печатать.

К концу года здоровье Педро, которому на тот момент было шестьдесят восемь лет, восстановилось настолько, что он вернулся к преподаванию в Сити-колледже в Нью-Йорке. Ему нравилась его работа, и он занимался ею до тех пор, пока не вышел на пенсию в возрасте семидесяти лет. После этого он временно выполнял обязанности преподавателя в Университете штата в Сан-Франциско, еще раз женился и продолжал работать, а также путешествовал. Он вел активный образ жизни еще семь лет после инсульта. Посещая своих друзей, живущих в Боготе в Колумбии, он поднялся высоко в горы. На высоте девяти тысяч футов (2743 км) у него случился инфаркт, и вскоре после этого он умер. Ему было семьдесят два года.

Я спросил Джорджа, понимает ли он, насколько необычным было выздоровление его отца после перенесенного инсульта, и думал ли он в то время, что это выздоровление результат пластичности мозга.

«Я рассматривал то выздоровление исключительно с точки зрения заботы о папе. Однако Пол в последующие годы говорил о произошедшем в контексте нейропластичности. Правда, это началось не сразу, а после смерти отца», — ответил он.

Тело Педро было доставлено в Сан-Франциско, где работал Пол Бак-и-Рита. Это случилось в 1965 году, когда еще не умели делать сканирование мозга, поэтому в те дни было принято проводить аутопсию, она была единственным способом, позволяющем врачам изучить заболевания мозга и понять причину смерти пациента. Пол попросил доктора Мэри Джейн Агилар провести аутопсию тела отца.

«Несколько дней спустя Мэри Джейн позвонила мне и сказала: „Пол, приезжай. Мне нужно кое-что тебе показать“. Когда я добрался до старого Стэндфордского госпиталя, то увидел лежащие на столе предметные стекла, на которых находились срезы тканей мозга моего отца».

Он застыл в молчании.

«У меня возникло чувство отвращения, но в то же время я понимал возбужденное состояние Мэри Джейн, потому что стекла показывали, что в результате инсульта ткани мозга отца получили огромные повреждения и что восстановить сами ткани было совершенно невозможно, даже несмотря на то, что Педро удалось восстановить все функции своего организма. Я был просто ошеломлен. Я потерял дар речи. Я думал: „Вы только посмотрите на все эти повреждения“. В эту минуту Мэри Джейн сказала: „Как вам удалось добиться его выздоровления при таких повреждениях?“»

Изучив стекла более внимательно, Пол обнаружил, что повреждения затронули, главным образом, ствол головного мозга — участок мозга, наиболее близкий к спинному мозгу, — и что инсульт также разрушил другие важные центры в коре, контролирующие движение. Девяносто семь процентов нервов, идущих от коры больших полушарий к позвоночнику, были уничтожены, и эти катастрофические повреждения стали причиной паралича.

«Я понял, что это означает, что во время занятий отца с Джорджем его мозг каким-то образом полностью реорганизовал сам себя. До этого момента мы не знали, насколько удивительным было выздоровление отца, потому что не имели ни малейшего представления о степени повреждения, так как в те дни не существовало сканирования мозга. В случае выздоровления людей мы склонны в первую очередь предполагать, что повреждения были не очень серьезными. Мэри Джейн хотела, чтобы я стал соавтором работы, которую она написала о случае моего отца. Я не смог этого сделать».

История отца Пола стала полученным из первых рук доказательством того, что даже в случае массивного поражения мозга у пожилых людей может наступить выздоровление. Однако после изучения поражений тканей мозга отца и анализа специальной литературы Пол нашел другие свидетельства, указывающие на то, что мозг способен к самореорганизации для восстановления своих функций после тяжелого инсульта. Он обнаружил, что еще в 1915 году американский психолог Шеперд Айвори Франц сообщал о случаях позднего выздоровления пациентов, которые были парализованы в течение двадцати лет, благодаря стимулирующим мозг упражнениям.

==============================================

Документальный фильм "The brain that changes itself", рассказывающий и показывающий удивительные эксперименты, описанные в книге Нормана Дойджа.

==============================================

P.S. Самый важный вывод, который я сделал на основе изученного материала, заключается в том, что наш мозг меняется постоянно: изменения происходят на основе любого нашего опыта. Нельзя сказать, что пластичность нашего мозга - это хорошо или плохо. Её нельзя включить или выключить, ведь это неотъемлемое свойство нашего мозга. Всё, что мы можем - и должны! - делать, это изучить этот феномен достаточно, чтобы быть в состоянии направлять изменения в нужную сторону. Это важно, особенно при работе с зависимостями, где работают те же самые принципы.

Источник