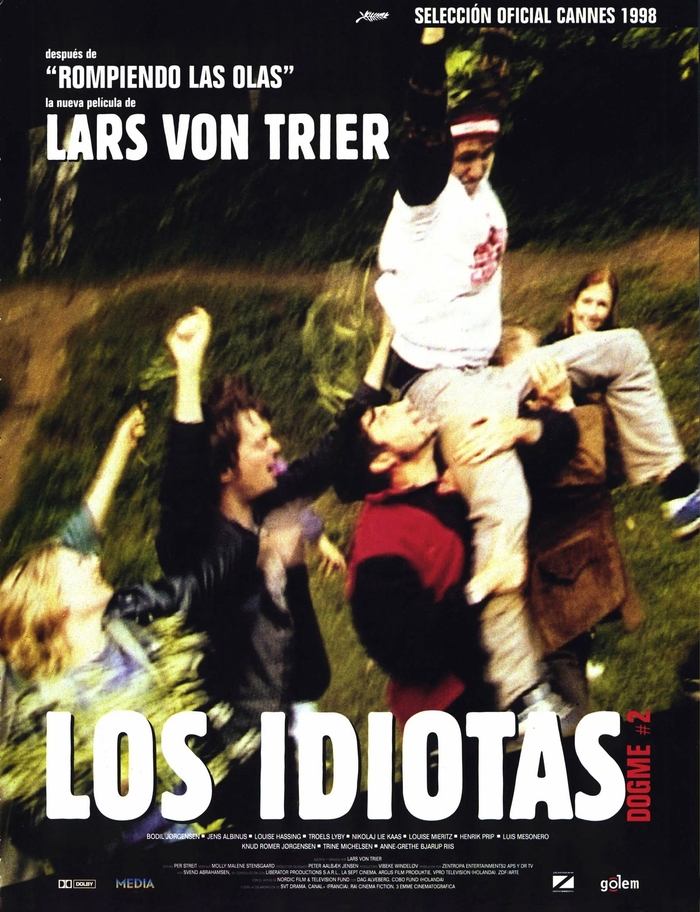

Фильм "Идиоты" Ларса фон Триера, Актуальность 1998 года в 2025

Фильм «Идиоты» Ларса фон Триера повествует о группе молодых людей, которые, в противовес буржуазному обществу Дании, решают создать свою коммуну для того, чтобы «пробудить» своего внутреннего идиота.

Дисклеймер: данный текст является субъективной оценкой и не претендует на полное понимание замысла автора.

Если отбросить сам посыл фильма для зрителя, и сосредоточиться на героях, их мотивах и особенностях, то можно прийти к одному общему выводу: все эти люди были взаперти своего микросоциума. И были рады из него вырваться, если бы не одно но...

Но давайте по порядку.

Глава 1. Птичка в клетке. Нигилизм и анархизм как освобождение.

Главный герой, организатор коммуны, очень часто кричит антибуржуазные лозунги, обращаясь к лицемерному обществу. Он отрицает нормы и морали общества, но не потому, что он злодей или безумен, а потому, что он видит неискренность и фальшивость этого общества. Как будто бы инклюзивная и приветливая Дания становится объектом для насмешек и ненависти со стороны главного героя: «если вы играете в общество принятия, то принимайте с радостью, а не с фальшивой улыбкой». Это похоже на юношеский максимализм и некоторую инфантильность – мы понимаем, что у общества есть свои изъяны, но взрослый человек должен понимать, что не каждый готов истинно верить и чувствовать законы общества (кому-то достаточно просто их соблюдать). В какой-то момент, после прихода соцработника Стоффер не может себя остановить: он не просто изображает душевно больного, но и поддаётся этому аффекту даже тогда, когда на него никто не смотрит.

При этом, герой испытывает чувство брезгливости и отвращения, когда встречается с реальными инвалидами. Что может им двигать? Чувство уникальности, которое, как казалось бы, крадут истинные инвалиды? Или собственная внутренняя брезгливость перед лицом настоящего недуга? Так, Стоффер уподобляется тем, против кого и «борется».

Мы до конца не можем увидеть характер Стоффера: мы знаем только то, что он ненавидит буржуазию, не боится общественного осуждения, и желает высвободить своего внутреннего идиота. Получается, его идентичность и уникальность отчасти завязана на том, что у него есть «неповторимое право» быть идиотом.

Возможно, Стоффером движет ужасное чувство социальной несправедливости, максимализм и непонимание законов общества. В то же время, Стоффер охотно пользуется благами этого общества, заигрывает с ним, и создаёт своё собственное, идеальное анархическое общество. В конечном итоге, его вера в идею приводит эту коммуну к разрушению и дроблению. Он требует от её участников соблюдения условий, и это уже перестаёт быть «милым» валянием дурака ради чувства свободы, а становится ответственностью, обязанностью для того, чтобы остаться там. Стоффер как бы порождает это общество, а затем уничтожает его, считая недостойными тех, кто не может быть «самим собой, идиотом» там, где его знают. Так, он лишается этой свободы в рамках коммуны и забирает её у других (практически).

А что до других героев? Я специально не буду обращаться к Карен, чтобы дать для неё больше времени и размаха.

У каждого из героев своя история побега от реальности – быть идиотом, отчасти, значит уйти в эскапизм. Счастливому, благополучному человеку не нужна новая реальность, где он может быть собой. Но автор, как бы намекает на то, что без полной свободы принятия не может быть и счастья.

Неудавшийся художник, девушка, сбежавшая из-под опеки отца, порноактриса – все эти люди совершенно разные, и они своей разнообразностью демонстрируют то, что вне зависимости от пола, возраста и социального статуса каждый может быть одиноким и несвободным.

Драматизм мнимой свободы в коммуне подчеркивается эпизодом, где за Жозефиной приезжает отец. Сбежавшая на волю, к свободе, она снова оказывается запертой в машине потому, что никто из коммуны (кроме Йеппе) не вмешивается в натуральный исход вещей. Кажется, что именно в этот момент прерывается иллюзия всемогущества и свободы, и наступает жестокая реальность.

Глава 2. Любовь как ограничение.

Главные герои не то, чтобы зависимы от любви, но любовь ими явно движет: любовь Стоффера к анархии, любовь Катрин к Акселю, Йеппе к Жозефине, Карен к своему умершему ребёнку, Хенрика к собственному творчеству и репутации. Можно, отчасти сказать, что мотивация героев тоже любовь: ради любви они совершают странные поступки, ради любви рискуют своим здоровьем, ради любви жертвуют собой, а также ради любви и отказываются от своей свободы.

На фоне всего происходящего можно отметить Йеппе и Жозефину, как пример нежной и юношеской любви, которая, разрослась на фоне шутки, но превратилась в страсть и одержимость.

Любовь, радость, удовольствие – эти чувства движут героями, но они, одновременно, притупляют их чувства и разум, заставляют иллюзорно воспринимать этот мир. Гедонизм.

В какой-то момент, как мне кажется, во время вечеринки Стоффера и последующей оргии, игра в «идиотов» начинает перемещаться из внешнего мира во внутренний. Конечно, предпосылкой для этого был то ли истинный, то ли ложный приступ аффекта Стоффера, когда его даже пришлось привязать к кровати. Теперь это острие было повернуто не в общество, а внутрь коммуны – правила изменились, теперь стыд и смятение надо отбросить и перед теми, перед кем ты привык не притворяться.

Стоффер любит эту идею, этот дом, отчасти, этих людей. Вполне себе можно поверить в его истинный гнев в адрес соцработника, который предлагает им переехать. Получается, Стоффер очень привязан и любит своих «идиотов», а в особенности он любит то, что он является их «создателем».

Комично смотрится линия Катрин и Акселя, которая заходит слишком далеко. Акселю уже не смешно, когда на встречу в его компанию приходит Катрин. Но почему его забавляет тот факт, что он может издеваться над другими, а когда это происходит с ним, становится крайне...неприятно? Аксель любит свой быт, свою структуру, свой порядок. Не семью, которая приносит ему раздражение и усталость, а наличие семьи как опоры и константы. Он любит этот порядок, но, одновременно, презирает своё место в этом порядке. Катрин же, действительно верит в их отношения, она считает, что Аксель разделяет идеологию коммуны, а также то, что Аксель не врёт ей. Ведь, по идее, врать и быть нечестным можно только с окружающим миром, но не с тем, кто близко. Ведь так?

Последний, кого хотелось бы упомянуть – это Хенрик, который любит то, что он создаёт. Хотя, в конце фильма один из героев нелестно высказывается о его творчестве «ты претворяешься, чтобы вышло что-то путное, но даже, когда ты немного сумасшедший, всё равно не помогает». Он в действительности выбирает своё заурядное, но своё творчество, нежели свободу самовыражения. Как трагично, ведь кто как не художник должен стремиться к абсолютной свободе и отсутствию рамок?

Глава 3. Карен: Мадонна или беглянка?

На фоне всех их Карен кажется немного...другой. С самого начала в ней угадываются черты какого-то расстройства, какого-то отличия: но какого?

Она спокойно воспринимает весь это балаган и, потихоньку, начинает втягиваться. «Умалишенные ближе к Богу».

В попытках пережить своё горе( о котором нам расскажут в самом конце) Карен ищет новые способы самовыражения. Она смеётся, играет, плачет и пытается выпустить на волю не своего идиота, а те эмоции и чувства, которые не получалось прожить много лет.

Оказываясь в конце фильма в доме Карен, можно увидеть контраст между людьми, которые играют идиотов, и людьми, которые ими являются. Как будто замершие в своей эмоциональной тупости, родственники Карен не задают ей особо много вопросов, а муж, как будто, вообще игнорирует тот факт, что супруги не было около двух недель.

В самом начале фильма Карен пребывала в шоке. И, можно предположить, что холодная и недружелюбная атмосфера дома толкает её переживать своё горе с незнакомыми людьми, которые занимаются не самыми обычными делами в огромном особняке (привет фильмам ужасов).

Получается, что Карен всё время находилась в коконе эмоциональной тупости. Она говорит о том, как счастлива была быть с ребятами, как ей было хорошо не от того, что она могла бороться с буржуазией или обманывать сограждан, а от того, что могла плакать или смеяться именно тогда, когда бы ей хотелось.

В конце концов, Карен «сбегает» из дома второй раз. Притворившись идиоткой, она неаккуратно ест торт. На что муж даёт ей пощечину. Хочется обратить внимание на то, что муж также сказал ей «Если не пришла на похороны, значит не так уж и грустила. Оно и к лучшему». Можно предположить, что мать, потерявшая ребёнка, может впасть в любое эмоциональное состояние, и нельзя было исключать, что Карен, на эмоциях, могла бы покончить с жизнью. Но её никто не искал. И в конце, мы отчетливо пониманием то, что Карен не боится быть идиоткой в глазах семьи потому, что на неё и так никто не обращает внимание. Возможно, её уход – навсегда. Она продолжит жить в коммуне, переедет – неважно. Этот опыт быть «самой собой» остаётся с ней навсегда. Карен – единственный персонаж, который миролюбиво относится к выходкам «идиотов», искренне и заинтересованно. Большую часть фильма она молчит и наблюдает – проживает эти эмоции, эту философию. Быть идиотом – значит быть немного ребёнком. Быть другим. Быть смелым. И, перед лицом смерти и любви, герои понимают, что бояться нечего. Только пережив настоящую любовь (Йеппе, Стоффер) и смерть (Карен) персонажи позволяют себе вести себя вне рамок и осуждения общества.

Что в итоге?

Наверное, тогда фильм 1998 года «Идиоты» (ещё и снятый по догме 95) произвёл впечатление на публику. Произвёл бы он сейчас – вряд ли. Можно сказать, что в нашем обществе тоже есть тенденции «переоблачения» или «перевоплощения» для того, чтобы избежать реальности. Но сейчас человек может притвориться кем угодно (и даже возможно его не рассекретят). Для меня этот фильм о свободе и о любви, о ценностях и об иллюзиях выбора. Даже выбирая свободу, человек оказывается в такой же несвободе выбора.

И можно, в конце концов, задать этот вопрос: существует ли вообще такая вещь как свобода?

ТАНЦУЮЩАЯ В ТЕМНОТЕ ЗА 10 МИНУТ | КРАТКИЙ ПЕРЕСКАЗ ФИЛЬМА

Иммигрантка из Чехословакии Сельма, которая очень любит мюзиклы, работает на заводе и живёт с сыном в съёмном трейлере. У Сельмы тяжёлая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и её сына. Сельма скрывает свою болезнь и пытается работать вслепую, чтобы заработать деньги, необходимые для лечения сына.

VK Видео - https://vk.com/video-52058471_456239144

ПОСЛЕДНЯЯ ПЕСНЯ СЛЕПОЙ МАТЕРИ: История, от которой сжимается сердце

Краткий пересказ фильма: Танцующая в темноте (2000)

Иммигрантка из Чехословакии Сельма, которая очень любит мюзиклы, работает на заводе и живёт с сыном в съёмном трейлере. У Сельмы тяжёлая болезнь, из-за которой она теряет зрение. Этот же недуг поражает и её сына. Сельма скрывает свою болезнь и пытается работать вслепую, чтобы заработать деньги, необходимые для лечения сына.

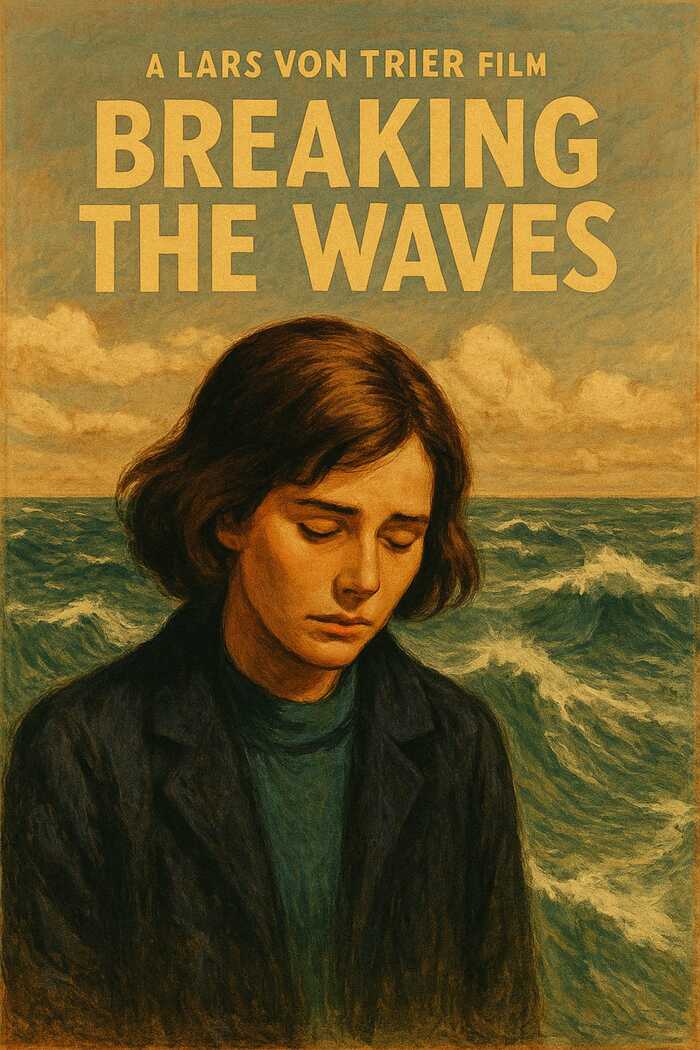

«Рассекая волны»

«Рассекая волны»: фильм, который не про веру, не про любовь, а про жертву, от которой отворачиваются даже ангелы.

В мире, где слёзы эксплуатируют, а сломанных женщин снимают слишком часто, Ларс фон Триер в 1996 году сделал невозможное: он создал страшную и прекрасную притчу, от которой не хочется ни плакать, ни кричать, — хочется молчать и глядеть вверх.

«Breaking the Waves» — фильм, за который принято страдать. Но если вглядеться — это не драма. Это эксперимент над зрителем, над мораллю, над языком кино. И прежде всего — это фильм о том, как легко общество перекладывает на плечи женщины всю тяжесть спасения.

Бесс, наивная девушка из шотландской деревни, выходит замуж за нефтяника Яна. Он парализован после аварии. Бесс, верящая, что её любовь может исцелить, начинает жертвовать собой — физически, духовно, буквально. Её религия — это любовь, доведённая до формы безумия, но в этом безумии — чудо.

Почему это не мелодрама и не артхаус?

1. Киноязык нарушен намеренно. Камера дрожит. Картинка грязная, будто недоснятая.

Каждая сцена будто просит: не оценивай меня по критериям обычного кино. Потому что это не кино. Это исповедь.

2. Саундтрек не для украшения. В каждой главе — песня 70-х. Это не просто музыка — это голос Бога, говорящий сквозь радиоволны.

3. Финал, который нарушает правила реальности. Звон колоколов в небесах — не просто метафора. Это возвращение Бесс в структуру мифа, где героиня, принесшая жертву, обожествляется не людьми, а вселенной.

Этот фильм не про страдания. Он про невозможность понять, где заканчивается добро и начинается безумие. Про общество, которое проще всего выносит приговор женщине, если она слишком любит. Про церковь, которая не прощает тела. Про Бога, который иногда говорит только в головах тех, кого мы считаем сумасшедшими.

Почему это один из самых важных фильмов 90-х? Потому что он состарился, но не устарел. Потому что Эмили Уотсон сыграла не роль — она прожгла экраны насквозь своей болью. Потому что Триер не спасает героиню. Он убивает её честно.

“Рассекая волны” — фильм, который невозможно забыть. Он не говорит: «Пойми». Он говорит: «Посмотри, и не смей осуждать.»

Ответ на пост «Это же просто убого...»4

Как-то наткнулся на ростелекомовском wink на фильм Антихрист. Не раз слышал про этот шокирующий фильм, но не смотрел ни разу. Ну, думаю, надо посмотреть, что ж там за эпатажная картина. Смотрю и нихрена не понимаю в чем соль - там просто главные герои трепятся всё время. Потом дошло, что из фильма вырезали весь жир.

Вопрос - нахер вообще держать в библиотеке эту поделку?!

Кино

Глянул "Антихриста" Ларса фон Триера.Отличное кино, но концовка тяжёлая, - удар поленом по яйцам, дырка в ноге и т.д., но главный герой не растерялся, задушил и сжёг бабу, за что конечно ему респект.

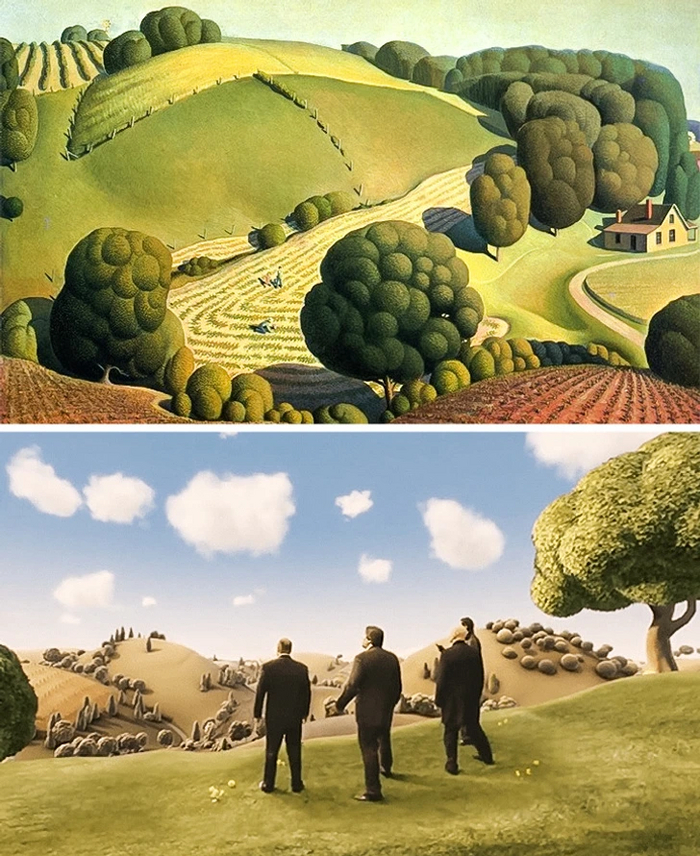

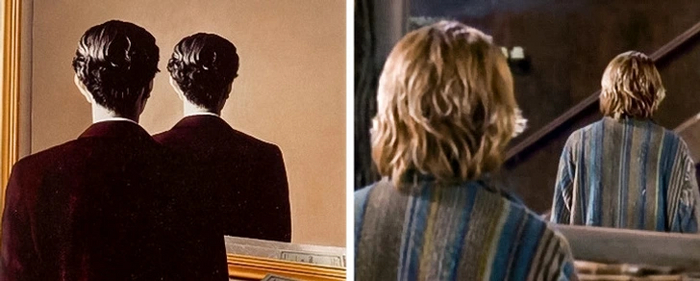

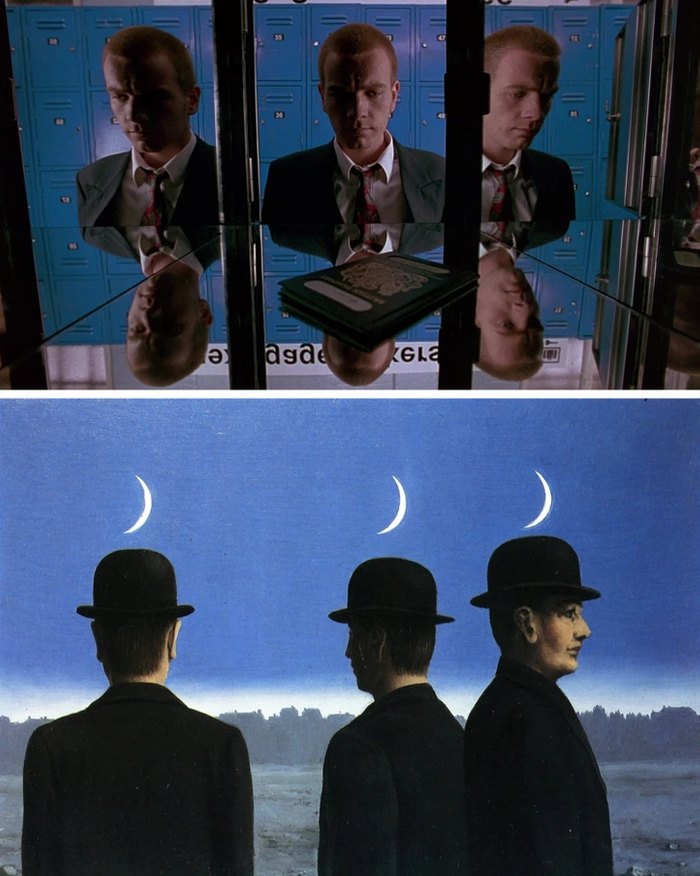

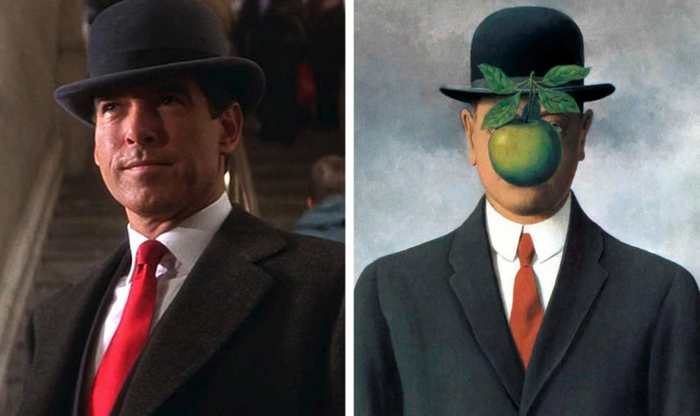

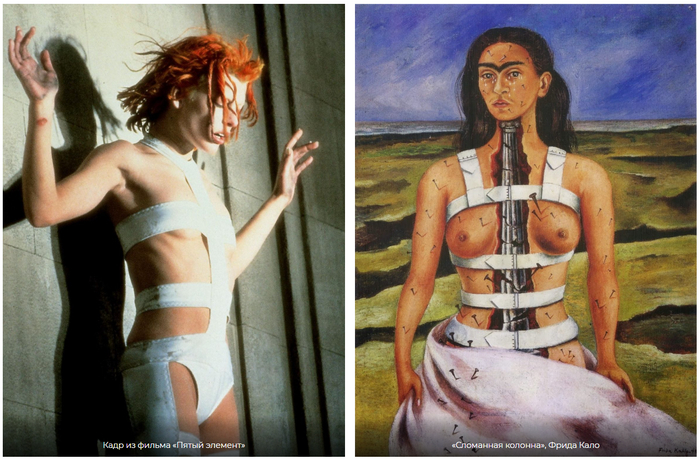

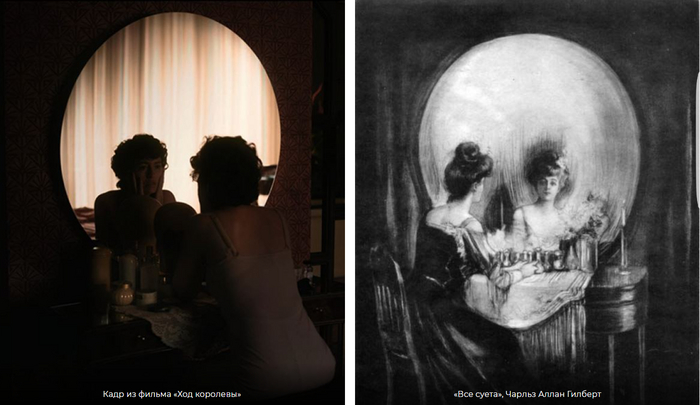

Сцены из фильмов, вдохновлённые искусством — часть 2

26. "Меланхолия" Ларс фон Триер — "Офелия" Джон Эверетт Милле

27. "Малена" Джузеппе Торнаторе — "Жоржетта Магритт" Рене Магритт

28. "Приключения барона Мюнхгаузена" Терри Гиллиам — "Рождение Венеры" Сандро Боттичелли

29. "Ширли: Образы реальности" Густав Дойч" — "Нью-Йоркский кинотеатр" Эдвард Хоппер

30. "Крик" Уэс Крэйвен — "Крик" Эдвард Мунк

31. "Портрет Дайдо Белль с кузиной Элизабет" Дэвид Мартин — "Белль" Амма Асанте

32. "Молодая кукуруза" Грант Вуди" — "Воображариум доктора Парнаса" Терри Гиллиам

33. "Портрет Эдварда Джеймса" Рене Магритт — "Тайное окно" Дэвид Кепп

34. "Портрет журналистки Сильвии фон Харден" Отто Дикс — «Кабаре» Боб Фосси

35. "Замки в Пиренеях" Рене Магритт — "Аватар" Джеймс Кэмерон

36. "На игле" Дэнни Бойл — "Шедевр, или Тайны горизонта" Рене Магритт

37. "Афера Томаса Крауна" Джон Мактирнан — "Сын человеческий" Рене Магритт

38. "Солярис" Андрей Тарковский — "Возвращение блудного сына" Рембрандт ван Рейн

39. "Звезда родилась" Джордж Кьюкор — "Танцовщицы завязывают пуанты" Эдгар Дега

40. "Форрест Гамп" Роберт Земекис — "Мир Кристины" Эндрю Уайет

41. "Дом у железной дороги" Эдвард Хоппер — "Психо" Альфред Хичкок

42. "Зеркало" Андрей Тарковский — "Охотники на снегу" Питер Брейгель Старший

43. "Страсть" Жан-Люк Годар — "Маленькая купальщица" Жан Огюст Доминик Энгр

44. "Пятый элемент" Люк Бессон — "Сломанная колонна" Фрида Кало

45. "Нимфоманка" Ларс фон Триер — "Умирающий художник" Зигмунд Андриевич

46. "Ход королевы" Скотт Фрэнк — "Все суета" Чарльз Аллан Гилберт

Источник: 26-30 https://x.com/JamesLucasIT/

31-40 ADME, ADME

41-46 https://peopletalk.ru/