Полк и в самом деле стоял то в Рязани , то в Твери, а то и в самой Москве, на Ходынском поле. До тех пор, пока Англия и Франция не объявили России войну, что привело в изумление полковое начальство. «Быть того не может, что забыли они двенадцатый год под Полтавой» – возмущался командир полка генерал-майор Куртьянов, объединив воедино многие победы русского оружия. Слышавшие генерала офицеры отметили, что наряду с тактикой и стратегией не знаком генерал и с военной историей. Впрочем, никто в Московском пехотном полку не имел представления о том, как следует вести военные действия, что мало кого огорчало, а скорее раззадоривало».

Московцы получили приказание выступить к южным границам России. За два с половиной месяца полк маршем дошёл до Ростова. «На всём пути встречали мы радушный прием, крестьяне кормили и поили нижних чинов, помещики зазывали к себе офицеров, давая не только приют, но и всевозможные деревенские удовольствия. Всяк верил в скорую победу православного воинства».

Наконец, прибыв в Тамань, московцы была «расставлены по берегу Чёрного моря и совершенно напрасно, никакого неприятеля в этих, богом забытых местах, так и не показалось».

К слову, Яков Иванович особого рвения не проявлял, имел замечания в нерадивости. «Будь я другой фамилии, так не выслужить мне и поручика» ― признавался он в последствии.

Но с началом высадки вражеского десанта в Крыму всё изменилось.

Переправившись в Керчь, полк в три дня, безостановочным маршем пересёк Крым, «буйволы, волы и верблюды поднимали облака пыли», вышел к реке Альма и тут же вступил в бой. «Ввиду громадного в числе неприятеля положение наше было критическим» ― вспоминал Яков Иванович. В Альминском сражении поручик Тыртов проявил себя наилучшим образом: командуя полуротой, прикрывал отход батальона с линии огня, был ранен в руку, но строй не покинул.

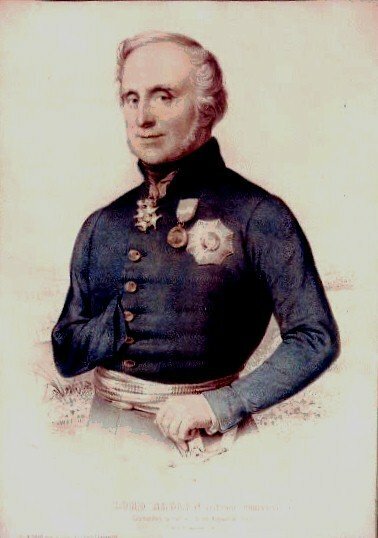

Отступив организованным порядком по реке Кач, московцы вошли в состав гарнизона севастопольской крепости. Начальник штаба гарнизона, вице-адмирал Корнилов, посещая лазарет Московского полка, заметил там поручика Тыртова, сына давнего друга и соседа по имению, и «распорядился немедленно выздороветь и поступить к нему адъютантом». При этих словах Яков Иванович поднялся с койки и «заявил готовность служить».

По выходе из лазарета Корнилов обратился к нижним чинам полка:

«Московцы! Вы защищаете дорогой угол Русского царства. На вас смотрит Царь и вся Россия! Если только вы не исполните своего долга, то и Москва не примет вас, как Московцев!»

О тех днях Яков Иванович писал так: «Ни спать, ни есть не было возможности, чтобы поспевать за Владимиром Алексеевичем всюду, куда он следовал. Не проходило в Севастополе никакого, даже мало-мальски важного дела, в котором не был он сведущ. Как мог, я во всём помогал ему. И скажу, не кривя душой, ни в какое иное время моей жизни не делал я столько пользы, как за месяц службы под началом адмирала Корнилова, в те первые дни осады, когда, впрочем, все ещё ожидали штурма».

В октябре, на Малаховом кургане, адмирал Корнилов был убит вражеским ядром. Стоявший рядом с ним поручик Тыртов отделался лёгкой контузией, после чего продолжил адъютантскую службу у вице-адмирала Нахимова, которому все подчинялись, хотя командовать его назначат только через полгода.

«В ноябре положение стало крайне тяжелым. Обстрелы велись ежедневно. Траншеи были залиты дождями, людей мучил холод и голод, к лихорадкам добавилась холера. Между тем, при любом затишье, мы усиливали профили укреплений, возвышали брустверы. Многие отряды охотников совершали смелые ночные вылазки. Дисциплина и воинский дух держались на высоте, во многом благодаря Павлу Семеновичу».

Зимой обстрелы случались реже. Но «вследствие дурных дорог» всё хуже было с продовольствием. «Зачастую у откупщика стало не хватать водки, порционный скот отпускался плохой и исхудалый. Из-за недостатка тёплой одежды караульным выдавали рогожи и циновки от сахарных кулей». Беспрестанно разъезжающий по бастионам адъютант Тыртов слёг с крупозным воспалением лёгких и переживал, что подводит своей болезнью адмирала.

«В марте я был уже на ногах. Первое поручение Павел Семёнович дал необычное:

― От Остен-Сакена прислали мне проект о переформировании батарей во что-то… Не важно… Подан подпоручиком артиллерии графом Толстым, он у нас, вроде, в четырнадцатой бригаде?

― Никак нет, уже в одиннадцатой. Переведён. По просьбе офицеров четырнадцатой бригады.

― Яков Иванович, поговорите с ним, чтоб ни меня, ни Кишинского проектами не мучал. Право, без него хватает дел. Но чтоб без последствий.

Вечером того же дня, одолев десяток вёрст до Бельбека, я выслушивал пространные жалобы подпоручика:

― Тут же тоска, ни один снаряд не долетает. Офицеры сплошь полячишки. Один гаже другого. Не с кем поговорить, порассуждать о вещах сущностных. А я ведь проиграл в карты все деньги, что за дом в имении выручил. Ещё и должен остался. Вот и пишу проекты, Остен-Сакен хвалил, я надеялся, что награда какая выйдет. А в землянке холодно.

― Неужто, граф, вы на гауптвахту желаете за излишнее умничанье? Там ещё холоднее. Сочиняйте лучше рассказы какие-нибудь, коль охота.

― Да мало что ли я их сочинил? А тут о чём писать? Говорю же ― тоска. Похлопочите, чтоб в ночную вылазку меня взяли. Уж я не подведу, поверьте.

― Похлопочу, непременно. Но и вы уж обещайте проектов впредь не подавать».

Весной положение осаждённых ухудшилось. Силы союзников в Крыму всё возрастали, к ним прибывали новые батальоны. Погиб контр-адмирал Истомин. За минуту до смерти Яков Иванович передавал ему распоряжение Нахимова.

В июне, на том же Малаховом кургане, был смертельно ранен и сам адмирал Нахимов. Яков Тыртов «отстоял от него в трёх шагах». Теперь поручика стали называть «счастливчиком». Сам же Яков Иванович зачислил себя в приносящие несчастье. Он отпросился обратно в полк, в чине штабс-капитана принял командование 4-ой мушкетёрской ротой.

В августе, в битве при Чёрной речке, Московский и Бутырский полки под сильнейшим огнём противника перешли вброд реку, опрокинули неприятеля и погнали до французского лагеря. Возле кухонь французы остановилось, повернулись и пошли в рукопашную, заметив идущее к ним подкрепление. Русские полки себе подкрепления не ждали и генерал Гриббе дал приказ отступать, тем более, что изначальная задача, отвлечь часть войска противника от главного направления, была исполнена. В целом же сражение ничего кроме потерь русской армии не принесло. По этому поводу, принимавший участие в баталии граф Толстой, написал сатирических стих, фраза из которого («Гладко вписано в бумаги, да забыли про овраги») стала считаться народной пословицей. Яков Иванович же полагал, что в тот день русские воины проявили бесстрашие, достойное совсем иных слов и вечной памяти, а потому всякий раз, услышав пословицу, крайне едко высказывался как в отношении самого Льва Николаевича Толстого, так и его матери, Марии Николаевны.

За боевые заслуги Яков Тыртов был награжден Императорским Военным орденом Святого Великомученика и Победоносца Георгия четвёртой степени и медалью «За защиту Севастополя». По окончанию войны продолжать службу не захотел, чему очевидно способствовало расквартирование полка в маленьком городке Петровске, Саратовской губернии, «жара хуже крымской, общества нет, а из развлечений только дуэли, и те запрещены». По выслуге пятнадцати лет (военные годы считались вдвойне) подал прошение об отставке в чине капитана и с пенсией, для назначения которой пришлось доказывать, что иных доходов у отставника нет. Учитывая проявленную при обороне Севастополя доблесть, пенсию дали повышенную, в половину жалования, что с прибавкой сотни за орден составило в год триста рублей. На эти деньги прожить можно было разве что в том же Петровске. В Петербурге, подходящая квартира без прислуги обошлась бы как раз рублей в триста. Посему квартир Яков Иванович не снимал, а селился у своих многочисленных родственников, в обоих столицах попеременно, предпочитая Москву. Пробовал разные, но непременно вольные занятия – то журналистика, то маклерство, то обучение фехтованию. Подлинный же его талант обнаружился в умении сходиться с людьми. Не только с родовитыми дворянами или военными, что было бы легко объяснимо, но и с чиновниками, как надменными столичными, так и пугливыми провинциальными, с купцами и мещанами, художниками и профессорами, крестьянами и трактирщиками. Все, с кем хоть раз общался Яков Иванович, проникались к нему симпатией.

Даже суровые богородские старообрядцы, владеющие чуть не всей московской промышленностью, считали капитана Тыртова человеком надёжным и весьма были к нему расположены. Они же и придумали дело, ставшее для Якова Ивановича главным на долгие годы – благоприятствовать быстрейшему прохождению прошений по разного рода канцеляриям, не исключая высочайшей.

Не раз обращались к нему Морозовы и Варыхановы, Досужевы и Кабановы, Шелапутины и даже заносчивые Рябушинские. Яков Иванович брался лишь за то, что считал возможным, и всякий раз доводил до ума. Денег за помощь не требовал. Но охотно приобретал у купцов небольшие паи, по началу – в рассрочку. Благодаря особым усилиям фабрикантов паи вскоре начали приносить ощутимый доход. Отставной капитан зажил на широкую ногу, не только приобретя большую квартиру у Арбатских ворот, но и выкупив из казны заложенное старшим братом родовое имение. Не отказывал и родственникам – коль у тех в чём возникала нужда.

Широкий круг знакомств Якова Ивановича, тянущееся за ним прозвище «счастливчик», и феноменальная доходность паев через некоторое время привели к большому интересу финансистов в отношении предприятий с его участием. Стоимость бумаг стала расти, что не осталось без внимания московского, да и столичного делового сообщества. Молодые купцы готовы были доплачивать за долю в новых начинаниях. Но капитан Тыртов соглашался на подобное редко, и только убедившись, что его старым компаньонам никакого вреда не будет. Так бы и текла беззаботная жизнь Якова Ивановича, кабы не «нагадила чёртова англичанка».

Началось всё с доктора Эдварда Роменс-Лозовски. Сей подданый британской короны прибыл в Петербург из Варшавы, владея польским и немного русским. При себе имел рекомендательные письма от дворянских семей царства Польского, с помощью которых привлёк к себе внимание скучающих петербургских дам, коих начал принимать, открыв кабинет на Караванной улице. Посещали доктора большей частью женщины, озабоченные «возможному в скором времени появлению морщинок в уголках рта». Всем им доктор прописывал собственного изготовления спермацетовую мазь по заоблачной цене. По словам англичанина чудодейственное лекарство помогало не только от морщинок, но и от иных хвороб, при рассказе о которых многие посетительницы краснели, но из дверей не выбегали, а после заказывали спермацетовую мазь вёдрами.

Получив счета, спохватились мужья. И решили допросить эскулапа, отчего же, позвольте узнать, так дорого? Но господин Роменс-Лозовски как будто только и ждал этого вопроса. Оказалось, что мазь делается не из спермацета атлантического кашалота, каковой только на свечи и годится, а из редчайшего ― андаманского, добыча которого затруднена и вообще днём с огнём не сыщешь. Расходы на мазь велики, прибыли никакой нет, хватает лишь на самое необходимое, но прекратить никак нельзя, поскольку врач обязан лечить при любых, даже самых печальных обстоятельствах. Однако, заявил доктор, еженощно пребывает он в думах об исправлении дела к лучшему и, вполне возможно, в недалекое время будет представлен проект, исполнение которого ответит чаяниям всех заинтересованных сторон.

После этой беседы столичная публика пришла в томительное ожидание.

― Вот вы, сударыня, изволите сетовать на дороговизну, ― вещал тем временем доктор Роменс-Лозовски, ― а известно ли вам, что для получения всего пары сотен пудов спермацета кита приходится убивать? Да что там кита ― китёнка! Ведь качество будет только у совсем юных, маленьких кашалотов, которым ещё жить да жить. Эдак скоро андаманской породы и вовсе не станет.

Дамы ахали, многие плакали, но мазь покупать не переставали.

И тут в Санкт-Петербург приезжает сэр Артур Нэйпир. Виднейший знаток морских животных, испытатель глубин и любитель впадин – так выразился о нём доктор Роменс-Лозовски, настоятельно советуя пациенткам приглашать сэра Артура с лекциями. Дамы приглашали, слушали, хотя мало кто понимал осложненный многими терминами английский. Для наглядности лектор рассказывал о строении китового скелета на примере скелета козы, поскольку китовые кости были бы затруднительны в дороге. Суть научных изысканий осталась для слушательниц загадкой, но безукоризненный лондонский костюм, изысканные манеры и решительная интонация запомнились.

После череды лекций доктор Роменс-Лозовски собрал узкий круг наиболее восторженных своих пациенток (присутствовала инкогнито и одна чрезвычайно высокая особа) и упросил сэра Артура сделать секретный доклад, предварив его сообщением, что наконец у людей просвещенных есть шанс спасти андаманского кита, получая при этом мазь по самой что ни есть выгодной цене. Вскоре собравшееся узнали, что сэр Артур придумал метод извлечения спермацета из живого кашалота. Кита заманивают приманкой в сооружение наподобие дока, где ловко зажимают и начинают особым манером щекотать. Через некоторые время кашалот выплескивает излишки спермацета. Процедура не только не наносит животному ущерба, но и доставляет, насколько сэр Артур мог судить, некоторое удовольствие. По крайней мере, и это научный факт, поскольку отмечен в дневнике наблюдений (говоря об этом, сэр Артур показывал дневник), однажды подоенный кит через некоторое время вновь приплывает к доку и кружит вблизи, пуская фонтаны. Это слова сэра Артура, переведённые доктором Роменс-Лозовски, вызвали аплодисменты.

― Но кто же будет приманкой? ― вдруг спросила одна из дам. ― Какой-нибудь бедный кудрявый барашек?

Присутствующие заволновались, но доктор Роменс-Лозовски всех успокоил:

― Свои эксперименты сэр Артур проводил на острове Комодо, где живут огромные и страшные ящеры, ― произнеся это, доктор так стремительно показал заготовленный рисунок ящера, что некоторые дамы вскрикнули. ― Ящеры эти несут яйца, ими же питаются, отчего их развелось немыслимое множество. Вот именно этих ящеров сэр Артур и намеревается использовать для приманки.

Публика была весьма воодушевлена услышанным. Разумеется, докладчики взяли со всех обещание не разглашать предмет обсуждения до поры до времени, и, разумеется, на следующий день новость обсуждалась во всех салонах.

Встревоженные мужья, среди которых оказались обер-полицмейстер и товарищ министра юстиции, вновь вызвали доктора Роменс-Лозовски для дачи пояснений.

― Ну раз уж все и всё знают, ― развел руками доктор, ― то мне и сэру Артуру остается только одно ― учредить Русско-английскую компанию спасения андаманского кашалота. С надлежащим соблюдением утвержденного порядка. На полученный за акции капитал мы построим кашалотовую ферму на острове Комодо, где будем добывать ценнейший спермацет для поставок в Россию, ко всеобщей пользе здоровья и выгоде господ акционеров. Кстати, позвольте предоставить на обозрение доказательные письма и грамоты сэра Артура, как доктора Дублинского, Пенсильванского, Геттингенского, Падуи, Христиании и Мыса Доброй надежды университетов, а также члена Ирландской, Нидерландской и Парижской академий наук, Шведской королевской академии и Эдинбургского королевского общества, академий деи Линчеи, Леопольдины и Тасманийского общества любителей…

― Хорошо , хорошо, ― перебил его обер-полицмейстер, ― ежели всё по утверждённому порядку, то так тому и быть. Однако, скажите, отчего сэр Артур не учредил подобную компанию в Англии или где ещё?

― Потому что Российская империя, будучи великой морской державой, кашалотный промысел не ведёт. Британия же, или Северные колонии, где такого промысла много, никоим образом не желают удешевления спермацета. С тревогой ожидал бы я от королевского флота ведущих к ущербу деяний, будь наша компания по спасению кашалотов какой-нибудь другой, а не Российской.

― С Британией у нас давние счеты, покамест, незакрытые, ― кивнул обер-полицмейстер, которому явно понравились рассуждения доктора. ― Стало быть, подешевеет мазь ваша?

― Непременно подешевеет. И позвольте предложить вам, господа, стать первыми нашими акционерами, по самой сходной цене. Сколько желаете вложить?

― С акциями повременим, вы уж тут, любезный, сами как-нибудь. Мы люди государевы, нам о своём кармане думать не положено. Вот и товарищ министра подтвердит. Не так ли, ваше превосходительство?

― Точно так, господин обер-полицмейстер!

Русско-английская компания спасения андаманского кашалота отпечатала акции на предъявителя, номиналом в пятьдесят рублей, за подписью председателя правления г-на Роменс-Лозовски и директора г-на Нэйпира. Ценная бумага была лазурного цвета, в центре имелся рисованный кашалотик, жалобный до чрезвычайности. Надпись «Первый выпуск» наводила на мысль о долговременных планах компании. Продажи, однако, поначалу шли ни шатко, ни валко. Хотя господа англичане не ленились, посетили с лекциями Нижний, Варшаву, Киев, Харьков и, разумеется, Москву. Но как только публика узнала о новом акционере ― Якове Ивановиче Тыртове, акции пошли нарасхват.

Слушая Председателя Правления и директора Русско-английской компании спасения андаманского кашалота, Яков Иванович смеялся до слёз. Не прекращая смеяться, подписался на полдюжины акций. Морозовы и Варыхановы, Досужевы и Кабановы, Шелапутины и даже заносчивые Рябушинские упрашивали Якова Ивановича отказаться от этой затеи. Всем им он отвечал в том смысле, что бережно относится к их мнению о мануфактурах, приисках и пароходствах. А вот в разведении кашалотов, уж простите, понимают они не более самого Якова Ивановича. Тут же больно занятно выходит, деньги невеликие, если что ― не жалко, зато будет о чём в салонах рассказывать. Да и китов жалко, бедных.

Собрав немалый капитал и распродав остатки мази, англичане поплыли щекотать кашалотов. Как позже выяснилось, акций они продали намного больше объявленного количества. Публика на время об англичанах забыла, вспоминать стали через год, когда не поступил обещанный акционерный отчёт. Подоспели и сведения, что в Парижской, Нидерландской, Гёттингенской и всех прочих академиях об Артуре Нэйпире слыхом не слыхивали. А в Варшаве доктор Роменс-Лозовски показывал письма от знатных петербуржских фамилий, каковых они не писали, поскольку доктор в то время не был им представлен. Скандал выходил настолько громкий, что по Высочайшему повелению Морское министерство направило к острову Комодо парусно-винтовой корвет «Аскольд» под командованием Павла Петровича Тыртова. В ожидании сведений от экспедиции многие ещё на что-то надеялись. В поступившем, наконец, отчете говорилось следующее: «Остров Комодо был исследован со всею тщательностью. На нём и в самом деле проживают ящеры, крупные, отвратительного вида. В отношении кашалотовой фермы сообщаю, что таковой никаких признаков нет. Да и вообще ничего нет, кроме, опять же, ящеров».

Теперь собираясь на Сретенку, в заведения мадам Рудневой, Мерц или какие попроще, московские гуляки говорили: «А не пощекотать ли нам кашалота, господа?». Общество разделилось на тех, кто потерял, и тех, кто насмехался над потерявшими, радуясь, что сам не влетел. При этом и те и другие обрушились на Якова Ивановича, как на главного виновника, хотя никаких обещаний он не раздавал и был всего лишь одной из жертв. Но объяснений его слушать не желали, от домов отказывали, на улицах кричали вслед обидное. А однажды его, кавалера ордена Святого Георгия, закидали капустными ошмётками.

Яков Иванович сильно переживал, хотел погасить ущерб за счёт своего капитала, но сумма была слишком велика. Он исхудал, замкнулся в себе, а вскоре навсегда покинул Москву, уехав в имение, коротать дни в тоске и одиночестве. Ведь семью он так и не завёл, хотя московские невесты бегали за ним табунами. Ходили слухи о его неудавшимся романе с юной Софьей Васильевной Корвин-Круковской, более известной как Софья Ковалевская. Их познакомил профессор Николай Никанорович Тыртов, знавший Софью с детства и помогавший её первым успехам в математике. Увы, Софья Васильевна предпочла Якову Иванычу фиктивного мужа и Гейдельбергский университет.

В последние годы жизни Яков Иванович ударился в религию. Издавал листок «Верь Тверь!», в который сам же, большей частью, и писал. Ни одного нумера не сохранилось. В истории осталась лишь цена: одна копейка.