9 сентября – День памяти русских воинов, павших при обороне Севастополя и в Крымской войне 1853-1856 годов

Часть панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.». https://sevmuseum.ru/museums/detail/panorama-oborona-sevasto...

Часть панорамы Ф.А. Рубо «Оборона Севастополя 1854 – 1855 гг.». https://sevmuseum.ru/museums/detail/panorama-oborona-sevasto...

Екатерина Бакунина родилась в 1810 году в Санкт-Петербурге в семье потомственных дворян, ее отец занимал пост губернатора города.

Семья Бакуниных была очень обеспеченной.

Екатерина росла в достатке и получила хорошее образование.

Она жила привычной жизнью дворянки — ездила на балы, музицировала, рисовала.

Себя она называла «кисейной барышней».

Однако после 40 лет в жизни Бакуниной произошли кардинальные перемены.

Когда в 1853 году началась Крымская война, Екатерина решила пополнить ряды сестер милосердия.

«Я поняла, что всю жизнь, с детства, хотела быть сестрой милосердия», — говорила она.

Родные и близкие сначала ее желание не поддержали, ее брат и вовсе считал, что толку от нее на поле боя не будет никакого.

Однако потом они стали ею гордиться.

Начальную медицинскую подготовку Бакунина прошла в Крестовоздвиженской общине, которую учредила великая княгиня Елена Павловна.

Отучившись на курсах, Бакунина вместе с другими сестрами из общины отправилась в Крым.

В 1854 году она оказалась в Севастополе, где начала работать под руководством знаменитого врача-хирурга Николая Пирогова.

Конечно, никакие курсы не могли подготовить к тому, с чем сестры милосердия сталкивались на поле боя.

Но Екатерина проявляла невероятные мужество и смелость.

Пирогов говорил, что ее не пугала ни кровь, ни страшные раны — Бакунина вела себя очень самоотверженно.

Она не только оказывала физическую помощь солдатам, но и поднимала их моральный дух, разговаривая с ними и навещая их даже в те немногие часы своего заслуженного отдыха.

«Ежедневно днем и ночью можно было застать ее ассистирующей на операциях, когда бомбы и ракеты ложились кругом.

В ней было такое присутствие духа, мало совместимое с женской натурой», — писал о ней Пирогов.

При этом сестрам и врачам приходилось работать в условиях жесткой антисанитарии — многие заражались тифом и умирали.

За свою жизнь Екатерина Бакунина спасла тысячи жизней.

Когда все закончилось, Бакунина не вернулась к прежней жизни.

В Петербурге она возглавила общину и стала обучать других сестринскому делу.

В 1859 году она решила посмотреть на своих западных коллег, на то, как организованы общины у них.

Но вернулась оттуда абсолютно разочарованной: «Аккуратность и чистота во всем отличные.

Но я помню, что на меня точно повеяло холодом.

Это не те сестры, о которых мы мечтали, — о сестрах — утешительницах больных, ходатайницах за них, сестрах, вносящих в чужие госпитали горячие чувства любви и участия, правду и добросовестность!» — говорила она.

Однако у княгини Елены Павловны было другое мнение.

Ей как раз западная модель была близка.

Их разногласия привели к тому, что Бакунина покинула общину и перебралась в Козицино — свое родное имение в Тверской губернии.

Там Бакунина на собственные деньги открыла первую бесплатную больницу для местного населения.

Она не только принимала пациентов, но и сама ездила по домам, осматривая тех, кто не мог прийти самостоятельно.

За год благодаря Бакуниной в губернии получили помощь более 2 тыс.человек.

В 1877 году началась русско-турецкая битва.

Бакуниной тогда было уже 67 лет, однако это не помешало ей отправиться на Кавказ.

У нее вообще не было сомнений, стоит ей ехать или нет — Бакунина знала, что ее место там, где в ее помощи нуждаются тысячи солдат.

Там она провела больше года, а после вернулась в родное имение и продолжила свое дело.

В конце жизни она выпустила мемуары «Воспоминания сестры милосердия Крестовоздвиженской общины»,, где рассказала о главном деле своей жизни.

Екатерина Бакунина умерла в возрасте 84 лет.

Посвятив много лет сестринскому делу, она осталась одинокой и так и не вышла замуж.

За свою жизнь Екатерина спасла тысячи жизней и внесла огромный вклад в развитие сестринского дела и системы здравоохранения.

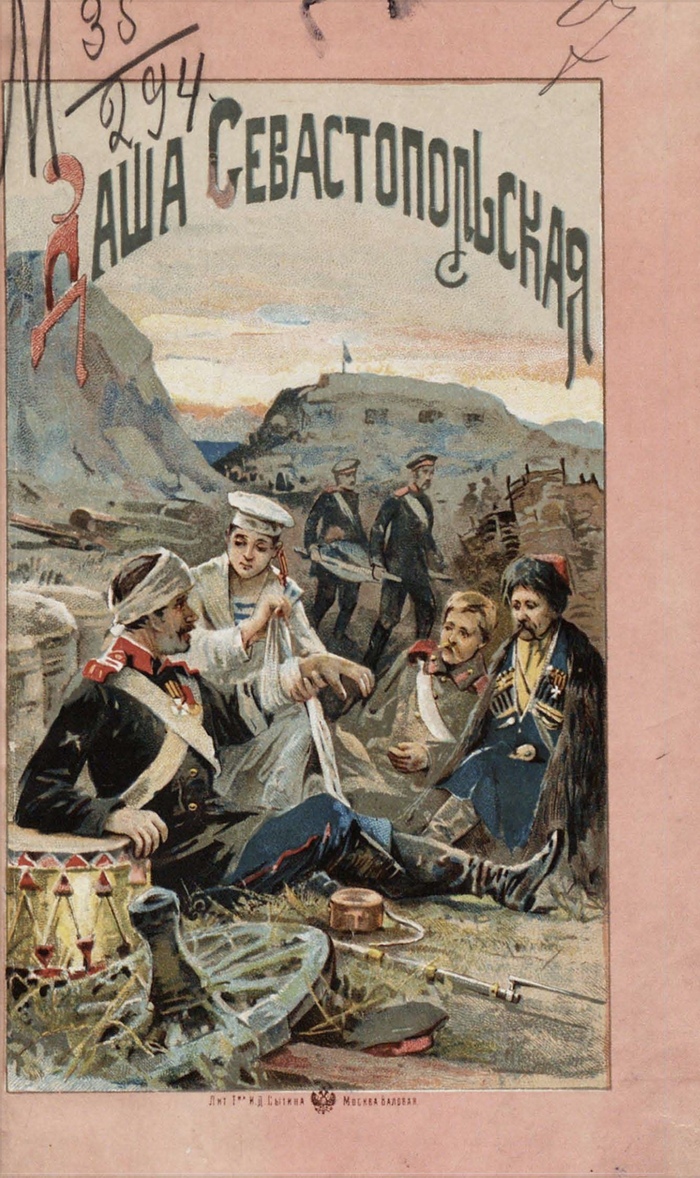

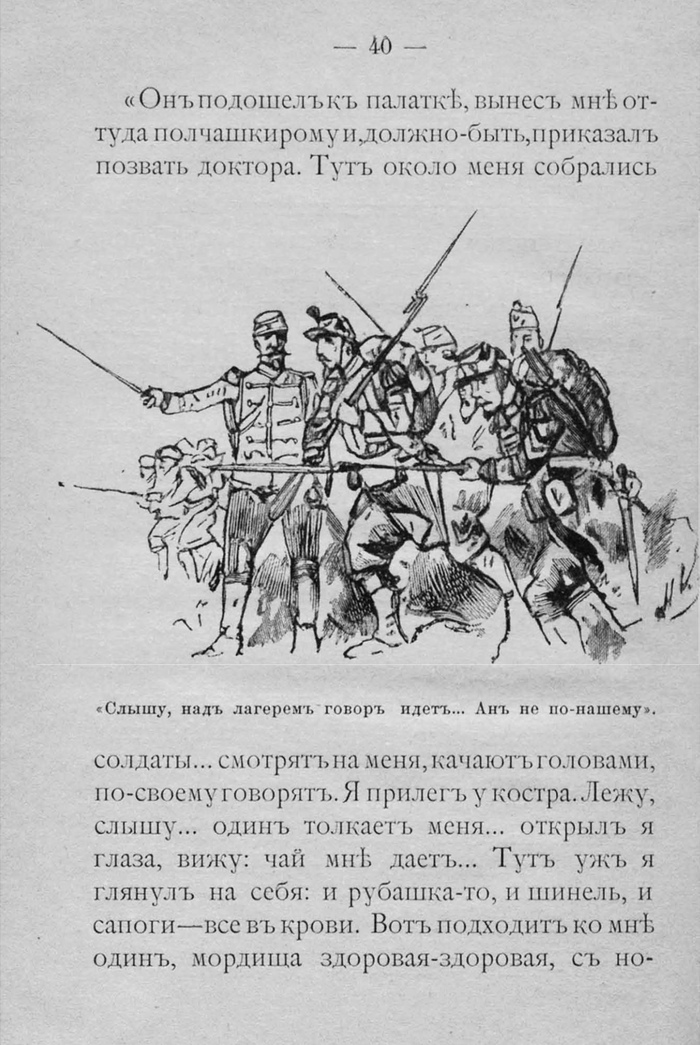

Из книги Лукашевич К.В. Даша Севастопольская (Первая сестра милосердия): Быль Клавдии Лукашевич. Москва : т-во И.Д. Сытина, 1906. (https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003736233/)

Мемуары о Польском восстании 1863—64 годов.

1864 год.

...

Излишне энергическое управление Польшею имеет еще другую вредную сторону: оно увеличивает эмиграцию поляков заграницу и заставляет их искать деятельность в России.

Заграничная эмиграция поляков, нужно сознаться в том, самый опасный и неутомимый враг правительства и русских.

Некоторые из эмигрантов успели приобрести за границею огромный вес и связи и употребляют их, конечно, не в пользу России. Эти некоторые всеми силами тянут вверх других поляков, живущих заграницею, чтобы работать общими силами на пользу своей родины.

Если проследить нашу историю от Екатерины II и до настоящей минуты, то в каждой неудаче России за границей, в военном, дипломатическом или финансовом отношениях, можно заметить большую дозу польского усердия.

До сих пор польская эмиграция действовала лучше всяких официальных представителей.

Государственные люди западной Европы, заграничная пресса и общественное мнение были всегда против русских, благодаря эмиграции.

В 1863 году я привык не уважать прессу и общественное мнение запада; но ведь то и другое имеют самое фатальное влияние на наши финансы.

Кроме внешней эмиграции, есть еще внутренняя. Излишнее распространение поляков по России еще вреднее заграничной эмиграции.

Не будучи в состоянии удовлетворить жажду честолюбия и деятельности, до чего так падки поляки, на своей родине и не желая оставаться в Польше под гнетом строгого управления, они бросаются на правительственную службу внутри Империи. Всякий знает принципы поляка, находящегося в русской службе; в всякий знал и знает, как полезны России эти деятели; но, признаюсь, я был очень удивлен, когда прочел в брошюре Танского; «La Pologne devant l'Europe», что автор, служа во время Крымской войны в штабе Канробера, находился в деятельной переписке с поляками – русскими офицерами.

В большей части образованных русских польская национальность притупила впечатлительность патриотического чувства до того, что она стала нечувствительна к своим недугам и недостаткам, называя их выдумками врагов России. Под влиянием польской же национальности, меньшая часть нашей публики, настроенная польскими скорбями к сожалениям больше, чем к размышлению, стала до того строга к русским недостаткам, что потеряла к свое родине уважение, а, следовательно, и любовь.

И те, и другие, и доморощенные консерваторы, и доморощенные либералы вырисовались окончательно под уродливым давлением польской революции. Первые требуют истребления Польши, последние не прочь от раздробления России в пользу Польши.

Оба эти мнения до того детски-странны, что легко заметить их происхождение, если начать обдумывать, каким образом у образованных людей могли сложиться такие взгляды.

Чем больше поляков будет распространено по России, т. е. чем им будет хуже в Польше, тем более у нас будет притупляться патриотическое чувство и любовь к порядку и тем больше будет сору в нашем народе.

Франция.

Великобритания.

Для привлечения на службу активно использовались вербовщики, которые часто применяли так называемый «кабацкий рекрутинг» или принудительную вербовку. Вербовка проходила в тавернах, пабах и портовых кабачках, где призывники получали серебряный шиллинг с профилем монарха в качестве аванса. Если же молодой человек не соглашался на уговоры рекрутов, то ему могли тайком подбросить в кружку серебряный шиллинг, допивая свое пиво, мужчина видел на дне монету, а затем слышал: «Добро пожаловать в армию (или флот) Его Величества» — и поступал в распоряжение вербовочной команды. Такой метод вербовки привел к тому, что во многих тавернах и пабах, стали использовать стеклянные кружки или кружки со стеклянным дном, чтобы мужчины могли заметить, монету на дне прежде чем выпить напиток.

Вербовка иностранных легионеров в армию Великобритании: https://george-rooke.livejournal.com/871859.html?ysclid=mdyd..., https://ru.wikipedia.org/wiki/Англо-немецкий_легион, https://m.ok.ru/group/62404920082548/topic/156941670163828?y...

О продаже патентов на звания и должности: https://dzen.ru/a/Y0B-BtdO4FxhHErX?ysclid=mdq4y2itlr86878190...

Турция.

Сардиния.

Вооружённые силы королевства Сардинии в Крымской войне: https://www.perekop.info/military-forces-of-sardinia-in-crim...

В нашей волости три болести: рекрутство, подати да земщина.

В. Даль «Пословицы русского народа»

Стелет мать постелюшку

Последнюю неделюшку,

А с другой неделюшки

Постелют нам шинелюшки.

***

Неужели, в самом деле

Нас в солдаты отдадут?

Неужели, в самом деле

Шинель-ружья нам дадут.

Савинов, В.Н.. Русский солдат : [Рассказ / [В. Савинов]; С ил. А. Васильева. https://rusneb.ru/catalog/000199_000009_003543291/?ysclid=md...

Со времен Петра I, учредившего регулярную армию, военную службу отбывали молодые мужчины крестьянского и мещанского сословий по рекрутскому набору. Рекрутская система комплектования войск была окончательно введена в 1705 г., тогда же и появился термин «ре́крут» (от фр. récruter — набирать войско) — лицо, принятое на военную службу по рекрутской (воинской) повинности или найму. Изначально (до 1708 г.) призывной возраст рекрутов составлял 15–20 лет, до 1726 г. – 20–30 лет, до 1766 г. – без строгого ограничения по возрасту, до 1831 г. – 17–35 лет, до 1855 г. – 20–25 лет, до 1874 г. – до 30 лет. Менялся также и срок службы рекрутов: до 1793 г. он был пожизненным, затем 25 лет, с 1834 г. срок непрерывной военной службы был снижен до 20 лет с последующим пребыванием в отпуске (запасе) в течение 5 лет. В 1855–72 гг. были последовательно установлены 12-, 10- и 7-летние сроки действительной военной службы рекрутов и пребывание в отпуске в течение 3, 5 и 8 лет соответственно. Число рекрутов, подлежащих набору, устанавливалось с тысячи душ. Предусматривались обыкновенные наборы (до 7 рекрутов с тысячи душ), усиленные наборы (от 7 до 10 рекрутов с тысячи душ) и чрезвычайные (более 10 рекрутов с тысячи душ). Уставом допускалось добровольное рекрутство, исполнение рекрутской повинности не натурой, а деньгами, а также замена одного лица другим - так называемым подставным (о замене можно почитать тут).

Наборы в армию производились не ежегодно, а объявлялись по мере надобности (после Крымской войны был перерыв в 6 лет).

В. Г. Перов, «В рекрутском присутствии», 1861 г. https://rusmuseumvrm.ru/data/collections/drawings/r-49163/in...

Манифестом от 1/13 августа 1834 г. территория России была разделена на две полосы: южную и северную. Манифестом от 8/20 июля 1839 г. было введено деление на западную и восточную полосы. Наборы проходили поочередно: то есть один год по западной полосе, другой — по восточной. Этот порядок просуществовал до 1855 года. Манифестом от 3/15 октября 1855 г. в условиях Крымской войны был объявлен общий набор, и все дальнейшие наборы также производились без разделения на полосы. Во время крымской войны было взято: в губерниях восточной полосы по 70 человек с тысячи ревизских душ, а в губерниях западной полосы — по 57 человек, не считая ратников ополчения.

Исходя из необходимости в определенном количестве рекрутов, производилась их разверстка по губерниям, уездам, волостям. В помещичьих селах кандидатов утверждал сам барин или барыня (часто кандидатами становились молодые люди независимого поведения («смутьяны»), либо плохие, нерадивые работники, от которых хотели отделаться):

«Она езжала по работам,

Солила на зиму грибы,

Вела расходы, брила лбы,

Ходила в баню по субботам,

Служанок била осердясь -

Все это мужа не спросясь.»

А. С. Пушкин, «Евгений Онегин», глава вторая, 32.

«Вела расходы, брила лбы»: мужчинам, забранным в рекруты, брили лбы, а тем, кто не подошёл по каким-либо причинам, брили затылок.

А. Венецианов, «Благословение рекрута», конец 1830-х. https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=8117310

Неугодного дворового барин мог сдать в рекруты вне всякой очереди, за что получал зачетную рекрутскую квитанцию, представлявшую немалую ценность; обычно он продавал ее богатому крестьянину, чьему сыну выпадала очередь идти в солдаты. На этих «фитанциях », как называли их в народе, иные помещики наживали немалые суммы.

«Призыв к отбыванию воинской повинности. Вынутие жребия.», 1904. https://www.britannica.com/topic/strategy-military. Горелов Г. «Рекрутский набор», https://goskatalog.ru/portal/#/collections?id=14051743

Жеребий дурак: родного отца в солдаты отдаст (от жеребьевого порядка рекрутчины).

В. Даль «Пословицы русского народа»

Сельская и городская община вела очередность тех, кому надлежало идти в рекруты – дело было сложное и спорное, иногда решавшееся жеребьевкой. Повсеместно жеребьевка проводилась на собраниях (сходах) рекрутских участков, на которые собирались все молодые люди, подлежащие призыву, их родители, попечители, выборные от обществ и другие лица. Для ее проведения специально готовились жребии в количестве, равном числу лиц, подлежащих призыву, включая отсутствующих в день жеребьевки. Каждый жребий был пронумерован печатными цифрами по числу всех призывников, начиная от 1. Жребии представляли собой билеты одинаковой формы, изготовленные на одинаковой бумаге. Они изготовлялись и рассылались в думы и ратуши, податные и волостные правления вышестоящими губернскими органами, в ведении которых находились вопросы отправления рекрутской повинности. Для жеребьевки использовалась специальная урна, которая согласно законодательству должна была изготавливаться из прозрачного стекла, иметь круглую форму и стоять либо висеть так, чтобы все могли ее видеть. Порядок проведения жеребьевки среди всех податных сословий, согласно Уставу рекрутскому, в целом совпадал.

Н. Неврев, «Возвращение солдата домой», 1869 г. https://kulturologia.ru/blogs/240723/56838/

И ужас народа при слове «набор»

Подобен был ужасу казни.

Н. Некрасов, «Кому на Руси жить хорошо».

Рекрутская служба считалась подобной смерти: большинство погибало в сражениях, а те, кто выжил, все равно исключались из общины, так как за столько времени они забывали крестьянскую работу. За несколько месяцев до службы юношей освобождали от тяжелой работы и прощались с ними, как с умершими. На проводы звали плакальщиц и пели грустные, порой даже похоронные песни. Прежде чем отправиться на службу, мужчина мылся в бане мылом, которым обмывали покойников.

Военная служба освобождала солдат от крепостной зависимости: рекруты переходили в состав военного сословия и свой статус передавали жене и детям (в 1805 г. всем солдатским детям было присвоено наименование кантонистов). Военная служба для этого сословия являлась наследственной обязанностью, освобождавшей его от платежа всех государственных податей и выполнения казённых повинностей. Вышедшие в отставку нижние чины считались лично свободными людьми, имели право владеть землёй.

Во время Крымской войны 1853-1856 гг. единственной влиятельной державой, оставшейся дружественной к России, были США. С началом войны к поверенному российского посольства в Вашингтоне Эдуарду Стеклю поступило несколько обращений от американских хирургов с просьбой разрешить им отправиться добровольцами в русскую армию. Стекль отправил запрос царю и Николай прислал специальное "Разрешение", но с условием: каждый доброволец должен был приложить справку от своего правительства о "благонадежности". Стекль как мог объяснил хирургам что это такое, извинился, засел за письмо в Петербург, ответ на которое пришёл только в марте 1855 года с высочайшим разрешением прикладывать к заявлению рекомендации с последнего места работы. К этому сроку больше двух десятков американских хирургов уже трудились в госпиталях Севастополя и Симферополя.

Маршрут был такой: раз в месяц ходил прямой пароход Нью-Йорк - Бремен. Из Бремена добровольцы ехали в Берлин, где им надлежало являться в русскую миссию. Затем их скрытно направляли по железной дороге в Варшаву.

Первыми врачами, добравшимися до Севастополя, были доктора Дрейпер и Кинг. Прибыли он в августе 1854 года и сразу включились в работу. Оба попали под первую бомбардировку города. Доктор Кинг был контужен и отправлен в госпиталь в Симферополе, где, после выздоровления, остался работать до самой кончины.

Первоначально американцы жили на северной стороне, но к зиме их число увеличилось, их заметил генерал Остен-Сакен и предоставил им квартиру в своем доме. На квартиру американцы приходили только ночевать, причём посменно.

С декабря 1854 года количество раненых возросло. Ежедневно поступало около 600 раненых военных и человек 20 гражданских. Кроме того, американцам поручили лечение пленных, которых чуть не ежедневно приводили по 10-15 человек, а во время "больших дел" целыми толпами.

От пленных в городе открылся тиф, а потом пришла и холера. Американцы почти все переболели, некоторые умерли. Но на их место прибывали всё новые и новые врачи-добровольцы.

Американцы ни на что не жаловались и переносили болезнь на ногах. Только в обморок стали падать часто, причём чаще наших. Это заметил Пирогов и обнаружил, что обмороки – голодные. Выяснилось, что американцам ещё в Берлине положили зарплату 60-100 рублей в месяц - это было больше зарплат русских докторов и правительство рассудило, что американцы вполне обеспечены материально и к пайковому довольствию их не прикрепили. Американцы давно уже распродали свои ценные вещи и жили впроголодь. Русские медики стали делиться с ними своими припасами, а Пирогов попросил великую княгиню Марию Николаевну хоть как-то помочь американцам, которых поставили на довольствие по разряду рядовых чинов, благодаря нашей бюрократии - только 20 марта 1855 года.

Работали добровольцы до самой сдачи Севастополя, а потом ещё почти год в госпиталях Симферополя, Керчи и Одессы - выхаживали своих пациентов.

Всего в обороне Севастополя участвовало 43 хирурга-добровольца из США, десять из них погибли. В честь американцев была выбита особая медаль с надписью: «Севастополь. Американским коллегам от благодарных русских врачей в память о совместных трудах и лишениях». Правда, сами американцы просили наградить их как всех - медалью за оборону Севастополя.

Поражения русской армии воспринимались американским общественным мнением болезненно. Когда представители антироссийской коалиции попытались организовать в Сан-Франциско торжества в честь взятия южной части Севастополя, несколько тысяч американцев устроили демонстрацию перед домом русского вице-консула. Собравшиеся под российскими и американскими флагами калифорнийцы провозглашали: “Да здравствуют русские! Долой союзников!” В российские диппредставительства приходило много писем сочувствия, поступали и денежные переводы. Американцы предлагали различные изобретения (например, приспособления для подъема со дна моря затонувших кораблей). Стали приходить и письма с просьбой о зачислении на русскую воинскую службу. Российский посланник имел инструкцию отклонять подобные ходатайства, чтобы не ставить под удар нейтралитет США в Крымской войне. Так, было отказано одному из жителей штата Кентукки, который предлагал сформировать и направить в Севастополь целый отряд из 200—300 стрелков.

Оценивая состояние и перспективы российско-американских отношений в период Крымской войны, А. М. Горчаков, ставший в 1856 году министром иностранных дел Российской империи, писал: “Симпатии американской нации к нам не ослабевали в продолжение всей войны, и Америка оказала нам прямо или косвенно больше услуг, чем можно было ожидать от державы, придерживающейся строгого нейтралитета. Освобождённые от препятствий, с необходимостью возникающих из взаимных действий во время войны, отношения между двумя странами не могут не укрепиться ещё более вследствие отсутствия всякой зависти или же соперничества и благодаря общности взглядов и интересов”.

«Крымская война велась скорее в интересах Европы, чем для разрешения Восточного вопроса; она велась против России, а не за Турцию.»

Алан Дж. П. Тейлор (Английский историк)

Российская империя:

Николай I (25 июня (6 июля) 1796 — 18 февраля (2 марта) 1855).

Александр II (17 (29) апреля 1818 — 1 (13) марта 1881).

Армия союзников:

Франция: Шарль Луи́ Наполео́н Бонапа́рт (Наполеон III) (20 апреля 1808 — 9 января 1873).

Англия: Викто́рия (24 мая 1819 — 22 января 1901).

Турция: Абду́л-Меджи́д I (23 апреля 1823 — 25 июня 1861).

Сардинское королевство: Викто́р Эммануи́л II (14 марта 1820 — 9 января 1878)

http://elib.shpl.ru/ru/nodes/23079-rerberg-p-f-sevastopoltsy...; http://elib.shpl.ru/ru/nodes/1359