Рис. 1. — Кто, по-вашему, этот мощный старик? Не говорите, вы не можете этого знать. Это — гигант мысли, отец демократии, человек опровергнувший Маркса!

Сейчас постоянно приводят Поппера, что он давно и безоговорочно опроверг Маркса.

Но на прямой вопрос, что и как он опроверг, почему то все уходят от вопроса и напускают максимальный туман.

Давайте проверим, к сожалению это очень скучно и муторно, данный философ не отличался талантом и умом во всех сферах, от мыслей, до понятных текстов.

А кто его опроверг? Философ-психолог опроверг философа-экономиста Маркса. Вы спросите по экономике? Нет, по морали! Поверьте, это очень крутой заход!

Обычно сейчас, за такие заходы блондинок-психологобогинь в интернете травят и насмехаются, а тогда ничего, хорошо так зашло.

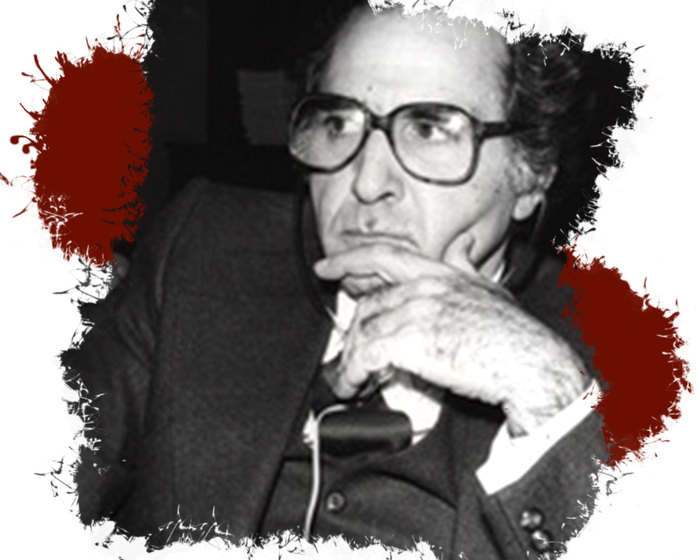

Рис 2. За раскрытия истинной сущности “патриотизма” фашистов, они сжигали его книги.

И чем он для нас как ученый характерен?

1 ) У него мир делится на три, но два на них очень друг на друга похожих, что легко превращается в физический и духовный мир. А это очень близко к древнему, как говно мамонта церковному учению, о физическом мире и духовном. Для психолога это нормально, но в 20 веке, проповедовать поповщину. Вы это серьезно?

Для этой плюралистической философии мир состоит по крайней мере из трёх различных субмиров: первый — это физический мир, или мир физических состояний; второй — духовный (mental) мир, мир состояний духа, или ментальных состояний; третий — мир умопостигаемых сущностей (intelligibles), или идей в объективном смысле; это мир возможных предметов мысли, мир теорий «в себе» и их логических отношений, аргументов «в себе» и проблемных ситуаций «в себе».

Одна из основных проблем этой плюралистической философии касается взаимоотношений между тремя её «мирами». Эти три мира связаны так, что первые два могут взаимодействовать и последние два могут взаимодействовать Таким образом, второй мир — мир субъективного, или личного опыта — взаимодействует с каждым из двух остальных миров. Первый мир и третий мир не могут взаимодействовать, кроме как через посредство второго мира, мира субъективного, или личного опыта.

(ОБЪЕКТИВНОЕ ЗНАНИЕ Поппер)

Мы не будем погружаться в болото его рассуждений о связях материи и сознания, приведем выводы тех, кто это сделал до нас:

Странным образом, отпетый скептик Карл Поппер был во многом идеалистом, представлявшим себе мир несколько розовее, чем он был и остается на самом деле.

(Карл Поппер и его враги Алексей Цветков)

Тем не менее в ней еще не содержится ответа на вопрос, каким образом стыкуется материальное и идеальное. «Научные материалисты» пошли по пути переведения разговора в лингвистическую плоскость и редукции «высказываний о ментальном» к «высказываниям о физическом». Поппер считает семантический анализ важным, но недостаточным. И по сути дела предлагает натуралистический подход. Но натурализм с необходимостью ведет к дуализму духовного и материального, либо к постулированию существования в мозгу особой «шишковидной железы», в которой происходит интеракция (как это сделал Декарт). Поппер не считает декартовскую гипотезу о местопребывании сознания вовсе абсурдной. Есть основания для предположения, что таким «местопребыванием» может оказаться «центр мозга, отвечающий за речь. Иначе говоря, философское решение вопроса о взаимоотношении материального и идеального Поппер переадресует науке.

(ФИЛОСОФИЯ КАРЛА ПОППЕРА Н.С.Юлина)

Тоесть Поппер попытался уклонится от ответа, кто он идеалист или материалист. Но не волнуйтесь, эта отмазка у него не прошла, когда надо было принять нужную сторону в критики марксизма, он себя полностью раскрыл, представив себя как полного идеалиста, по вопросу надежды и совести. Рассмотрим чуть позже.

Для незнающих - идеалист это беспочвенный фантазер, апофеоз идеализма это заявлять что мира не существует, он только в моем воображение (Кто не понял, как это -смотрите “Матрицу”), и этот мир можно хакнуть используя молитвы и силы мысли.

2) Отрицание научного метода в познание, даже в поведение общества. А зачем? Чтобы отрицать классовую теорию. Но это вообще не проблема не нравится, придумай другую, у нас свобода творчества, но тут у него возникла проблема, он считал, грубо говоря, что поведения индивидуумов вообще невозможно понять и даже не стоит пытаться.

То есть у него если айфоны 12, золотой, сейчас начнут в одном городе продаваться за 1 тыс. рублей, никто их не будет покупать. Почему? Аллах ведает! Его пути неисповедимы.

Хотя любой марксист и торговец скажет, что народ срочно туда ломанется, будут давки и очереди, в соседних городах, цены слегка просядут и т.д. Но Поппер запрещает это даже обдумывать, чтобы не делать обобщенных неприятных и слегка ошибочных теорий и выводов. Если не можешь точно работать - не работай!

Думаю, не стоит подсказывать почему? А вдруг все увидят недостатки капитализма!

Ну а как он конкретно работал в научном смысле против Маркса? Использовал экономику и историю, для его опровержения? Зачем такие сложности, это же не наши методы? Достаточно демагогии (семантический анализ)! Это настолько грубо и топорно, что любой студент за такое отношение к написанию диплома, вылетел бы с курса! Но нет, у него все хорошо проходило и замечательно, заказчики пораженные наступлением коммунизма в те времена прикрывали его.

Рассмотрим труды.

Критикуя Маркса и заодно, кстати и фашистов, создается такое впечатление, что он он читал их только один раз в жизни. Хотя он был реальным свидетелем борьбы двух систем в Германии, когда Гитлер рвался к власти и вживую видел все вблизи. Но увы, похоже он в то время увлекался студентками и психологией, ничего не видел и ничего не понял.

Он начинает критиковать Маркса, с… учения Платона! Ничего себе заход, так он же, блин, идеалист! Он враг материализма и соответственно марксизма! То есть эту часть труда Поппера, можно сразу выкинуть на помойку. А человек старался, писал.

После чего довольный Поппер разгромив в пух и прах Платона, считая что сделал половину работы. Усталый, он садится критиковать кого? Гегеля. Что? Он опять взялся за идеалиста, врага материализма? Да! Заодно он критикуя Гегеля, заодно покритиковал его последователей - фашистов? То что фашисты никак не относились к Гегелю и на его творчество им было глубоко фиолетово, психолога нисколько не интересовало, заказчик платит за объем текста, все хорошо. Вот в идеализме Поппер, как идеалист хорошо разбирается, работает в своей зоне комфорта.

Хотя стоп, был один фашист который интересовался Гегелем, но он был на задворках фашизма - это русский философ Ильин, любимчик Путина.

У Поппера прослеживается одна и та же проблема, он мало читал Маркса или очень давно или от него его просто реально тошнило. Он не понял, что Маркс от Гегеля взял только методику работы с материалом, а все остальное выкинул на помойку, но вот в этих гнилых остатках Поппер и покопался с удовольствием, считая, что тем самым разгромил марксизм. Блажен кто верует!

Ну а на последок, в жалких остатках, он прошелся по Марксу, а то заказчики не поймут, просили разбить Маркса, а тут Платон, Гегель, Милли и т.д. ты что, про другое ничего писать не умеешь?

Все время он громил ярых противников Марксизма - идеалистов, то есть работал на марксизм и только в самом конце, в жалком остатке, решил пора наконец и на Маркса замахнутся.

Ну и пройдемся что он там намудрил:

Диалектику он объявил дуализмом - то что там процессов идет множество, но они текут в две разные стороны, один в одну сторону, а другой в противоположную, он по видимому не понял. Есть правда еще есть статичное положение, наверно можно назвать святой троицой по Попперу, но увы, материалисты статику отрицают, а вот попы ее просто обожают, что естественно для Поппера! Молодец, получи причастие.

Ради достижения целей свободы и справедливости, оказывается надо отказаться от насилия по Попперу, типа Маркс не прав. Ничего не напоминает? Как? Всякая власть от бога. Прямо библейский канон! Молодец, получи отпущение.

Ну это есть старое очень “эффективное” движение Толстовцев и Хиппи, ненасилием мы перевернем мир, думаю такому методы борьбы с ними, были бы очень бы рады Дерипаски, Ротенберги и другие капиталисты, задерживающие и забывающие выплатить зарплаты. А вьетнамцы под ковровыми бомбардировками в джунглях тех времен, просто восхищались такой поддержкой от детей цветов.

Что же ты капиталистов не обвиняешь в этом, когда они ради свободы рубили кучу голов феодалов в Париже гильотинкой? Но Поппер легко вышел из данной неудобной исторической ситуации, правда обнулив моментально все свои многотомные труды, как расскажем чуть позже.

Хотя, если будут обижать капиталистическую демократию, насилие у него становится очень приемлемым и похвальным! Святое воинство в действие против еретиков!

Поэтому когда тоталитарные методы в Америке применяется против коммунистов (Маккартизм) и феодалов, то Поппер как ярый враг тоталитаризма, это поддерживает. Не ну а чо? Мы же за американцев, за двойные стандарты.

Поппер обвиняет Маркса в отсутствие НЭПа, хотя он был прямо описан как переходный период у него, где средних и мелких капиталистов будут разорять с помощью социалистической конкуренции. Ну понимаю, тошнит человека от Маркса, а писать то надо, деньги капиталисты так просто не подарят.

Поппер неправильно поняв Маркса, стал утверждать что у него экономическая власть довлеет над политической, то-есть он тупо не понял, зачем нужна диктатура пролетариата и зачем ей вообще захватывать политическую власть, хотя это объяснено даже в Манифесте коммунистической партии - преобразовать общество и экономику сверху. Блин, ты книгу пишешь, а этот источник специально не замечаешь. Ясно дело, чтобы твоя красивая теория сразу не рухнула, что в ней тогда останется, один Платон и Гегель? А деньги тебе, за что тогда платить?.

Демократию нельзя сводить к власти большинства, хотя институт общих выборов является наиболее важным её элементом. Ведь большинство может править и тираническими методами.

...

При демократии полная правовая защита меньшинства не должна распространяться на тех, кто нарушает закон

(ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВРАГИ. ВРЕМЯ ЛЖЕПРОРОКОВ) Поппер

Поппер отрицает стандартное понятие демократии, у него истинная демократия - это власть меньшинства, власть большинства это тирания. Не хилая подмена понятий? Не напоминает Оруэлловское “свобода это рабство”? Ну и также советует лишать права прав, якобы, неблагонадежных нарушителей. А вы думали он за демократию и свободу? Нет, вы ошибались.

Ну и под конец Поппер прославляет либеральную демократию, противопоставляя ее марксизму! Чем полностью расписывается в своей полной некомпетентности и ничтожности, так как хм.. марксизм это и есть продолжение учений либеральной демократии, только без частной собственности. Но так как он делает это постоянно в течение всей книги, мы видим, человек не понимал марксизма или занимался подлогом. Хотя скорее и то другое. Но вот буржуазную демократию он понял прямо просто отлично по марксистски - это власть меньшинства, но сильно замаскировал словоблудием, то есть он подтвердил классовую теорию на практике, которую только что сам выше раскритиковал. То-есть здесь читаем, а тут рыбу заворачиваем.

Ну а власть в обществе у Поппера должна принадлежать.. юристам, ибо государством и обществом управляется законами и процедурами. То что правители часто и постоянно на это плюют, наш идеалист упорно игнорирует, он же отрицает исторический опыт, полностью игнорируя историю, зато теперь можно легко опровергнуть Маркса, который на основе анализа истории говорил, что законы для диктатуры класса, не важны. Учитесь работать у Поппера, как надо выходить из неприятной ситуации! Хотя нет, он сломал всю свою логику.

Продолжаем дальше наслаждаться откровениями Поппера

Ведь прогрессировать — значит двигаться к некой цели, которая существует для нас как для человеческих существ. Для «истории» это невозможно. Прогрессировать можем только мы, человеческие индивидуумы, и мы можем делать это, защищая и усиливая те демократические институты, от которых зависит свобода, а вместе с тем и прогресс. Мы достигнем в этом больших успехов, если глубже осознаем тот факт, что прогресс зависит от нас, от нашей бдительности, от наших усилий,

(ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВРАГИ. ВРЕМЯ ЛЖЕПРОРОКОВ) Поппер

Общество не может прогрессировать, прогрессировать может только индивидуум. Поэтому революцию у Поппера совершили индивидуумы Ленин и Троцкий, какой еще народ? Его нет! Это чистый незамутненный идеализм Поппера, который целый два тома критиковал идеалистов Платона и Гегеля.Зачем он избивал сам себя?

Начало этому штурму положила подготовленная Лениным и Троцким революция, происшедшая в октябре 1917 года, а его крах мы видим сегодня своими глазами.

(ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВРАГИ. ВРЕМЯ ЛЖЕПРОРОКОВ) Поппер

Отрицая историю и экономику Поппер, считает что он как-то разбил Маркса, за счет психологического философствования.Ну а в итоге Поппер приходит к выводу, что христианские ценности и мораль это ведущая сила Европы и науки и всякие марксизмы нахрен не нужны, тут наш идеалист расчехлился по полной. Так что если с вас, трясут долги бандиты-коллекторы, прочитайте им лекцию о морали и рационализме дружбы общества, они прослезятся и от вас отстанут. Поппер не соврет - это сила! А верить, что они сейчас за это вам дадут по яйцам - это иррационально.

Но в конце трудов, Поппер в деле разгрома Маркса, подводит итог всей своей мути, он делает упор в морали и христианстве, что ставит крест на научности его труда. У него Маркс, оказывается ложный пророк. Ведь историцизм и христианство несовместимы. Мало того любая религия противоречит историцизму

Историцизм есть попытка подменить надежду и веру человека, которые порождены моральным энтузиазмом и презрением к успеху, некоей уверенностью, основанной на псевдонауке о звездах, на «человеческой природе» или на историческом предопределении.

Я утверждаю, что историцизм несостоятелен не только с точки зрения рационализма, он противоречит также и любой религии, которая учит, что совесть играет в жизни человека очень важную роль. Ведь такая религия должна согласовываться с рационалистическим взглядом на историю в том отношении, что особое значение следует придавать нашей высшей ответственности за свои действия и за их влияние на ход истории.

(ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВРАГИ. ВРЕМЯ ЛЖЕПРОРОКОВ) Поппер

А значит история не имеет смысла и цели. Что блин? Что это я сейчас прочитал?

Он объявил конец истории! Теперь человек не должен знать и изучать историю, она бесполезна. А что он должен изучать? Мораль! Шлокота торжествует, один лишний предмет из школы нахрен, а на уроке морали можно и поспать.

И чем это заявление, отличается от очищением пламенем германской литературы и истории фашистами? Это оно и есть.

Мало того, здесь Поппер полностью раскрылся в том что он так тщательно маскировал маской “материализма” и скептицизма- в идеализме. Ведь совесть является продуктом общественных отношений, которые сами определяются материалистически - развитием средств производства, а он ее ставит во главу наравне с надеждой. То есть в своих выводах сам же противоречит своим рассуждениям.

Да, мы нуждаемся в надежде. Действовать, жить без надежды выше наших сил. Однако мы не нуждаемся в большем и большего нам не должно быть дано. Нам не нужна определённость.

Акцент на дуализме фактов и решений определяет и нашу позицию относительно таких идей, как «прогресс». Если мы думаем, что история прогрессирует или что мы вынуждены прогрессировать, то мы совершаем такую же ошибку, как и те, кто верит, что история имеет смысл, который может быть в ней открыт, а не придан ей.

...

Отбросив идею о том, что история политической власти нас рассудит, и избавившись от беспокойства по поводу того, оправдает нас история или нет, мы, возможно, достигнем успеха в установлении контроля над властью.

(ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО И ЕГО ВРАГИ. ВРЕМЯ ЛЖЕПРОРОКОВ) Поппер

В чем сила брат? У Поппера в надежде, а не правде. У него человеку, не нужна определенность, а то он так лишится надежды. А это кстати очень важный элемент, который полностью раскрывает античеловечность и антигуманизм Поппера, вот он для чего оказывается пишет книгу. Оказывается человек живущий в капиталистическом свободном обществе, должен быть тупой и ограниченный, иначе он лишится надежды на хорошую жизнь в ней и будет искать выход! А ведь этого делать не надо! Не хило правда? Сила капитализма, оказывается в тупости, а марксизм заставляет учить историю и определять что будет с тобой дальше, часто лишая человека надежды на счастливый финал. То-есть будь наркоманом, жри религиозный опий и успокойся, не пытайся найти выход!

То есть он работает как обычный клерикал, библию можно изучать только элите, а куда она ведет, вам батюшка разъяснит.

Разбив якобы Маркса, он оставив самую главную часть марксизма: экономику и историю разбивать кому нибудь другому. А что он тогда написал хоть? Пожелания антисоветчикам, успехов в работе, предисловие я накатал, дальше как нибудь сами?

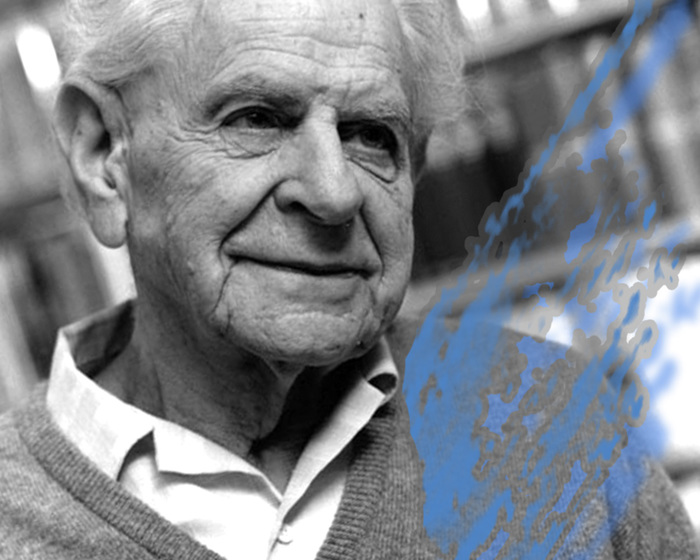

Рис. 3. Но, позвольте, как же он служил в очистке? Опроверг Маркса?

Вот так мы по оконцовке выяснили, что учение Поппера, это обыкновенное религиозное мракобесие, закамуфлированный умными словами и сложно построенными предложениями.

А для чего это написано, если любой священник, может это объяснить проще, доходчивее и ширше? Гундяев этому Попперу даст фору и останется в беспорном выигрыше. Так это попытка примазать религиозное учение к науке, его читать не надо, его надо ставить на полку и показывать, что есть научный труд, который до основания разбил Маркса! Но мы его читать не будем, давай я лучше объясню тоже самое с точки зрения религии.

Идеальный Маркс в итоге у Поппера - это Зюганов, ну а че - христианин, отрицает опыт исторической борьбы, верит что законы и процедуры буржуазной демократии смогут защитить трудящихся. Он по христиански был миролюбив и смиренен, когда Ельцин сказал что выиграл выборы, но у всех были очень большие сомнения, он убедил своих сторонников, что бывший обкомовец из Екатеринбурга прав, все ради того чтобы избежать насилия. Ну и стал непробиваемым заслоном против пенсионной реформы и отмены индексаций. Чувствуете его мощь? А ведь он самый лучший защитник рабочих по Попперу, таким и должен быть коммунист, именно так он должны бороться.

Но можно его труды сейчас использовать антикоммунистам? Нет нельзя, это как идти с трухлявой палочкой идеализма в атаку на коммунистов, вооруженных стальным оружием исторического материализма. А почему? Вы забыли, что Поппер отрицает историю? А значит не было вообще ничего, ни Гулагов, ни Сталина, ни репрессий, которые грубо придумывали антисоветчики роясь в архивах, ни журнала Огонька, все это забудьте, есть только текущий момент, капиталисты-олигархи и тотальное кидалово, и даже в будущие, как будут развиваться события, заглядывать нельзя - вы что хотите стать лжепророком? А вот мамкин коммунист, будет обладать более лучшей моралью по Попперу, ему же не надо работать, в отличие от прожженного менеджера среднего звена, кидающий клиентов по требованию хозяина, у него с моралью все плохо, а значит сила не на стороне сторонников капитализма, даже по Попперу. Вот это поворот!

А как так случилось, что столь слабый труд стал популярным в свое время? Он очень вовремя стал публиковаться, сразу после второй мировой войны. А в этот момент, был нанесен катастрофический удар по переднему и передовому отряду ученых-антисоветчиков, а кто это были? Это были фашисты, немецкие, итальянские, английские и даже русские в виде Ильина. Все были в растерянности, с совком надо боротся,...а-а-а нечем и тут удачно подвернулся философствующий психолог с глубинных окраин Британской Империи. Не ну а что? Других философов у меня для вас нету! Сейчас с хорошими в Нюрнберге разбираются, вешать их или нет.

Поппер предлагает пролетариату рабство, ради власти меньшинства и отказ от борьбы, по нему профсоюзы не нужны, если есть законы и процедуры.

Вывод

Поппер обычный поп, если есть мораль в государстве, то все отлично!

Оказывается, Попперу и попам история и наука не нужна, она только расстраивает народ! Народа нет, есть только индивиды.

А что в итоге? Куда делся с лотков Поппер? Его труды быстро устарели, в отличие от Маркса, его уже никто не вспоминает, как какого-то Дюринга. Ну а то что он в своих трудах упорно громит Платона и Гегеля, считая это марксизмом, маскируясь под трудно понимаемыми терминами, становится вообще непонятно, а как его вообще приняли за ученого? Это обыкновенный мошенник книгопечатания, который на обложку по критике неинтересного Платона и Гегеля пришпилил Маркса, для лучшей покупаемости.

Позднее, когда подросли другие философы, да и капиталисты более-менее научились маскировать фашизм, подменив его на солидарность в классовом обществе, Поппера выкинули на помойку, как никому не интересного антисоветчика, который сейчас просто жалкий неудачник на фоне настоящих неофашистов.

Спасибо, если кто смог осилить чтение про бесполезного и неинтересного Поппера!