Повседневная жизнь СССР 1930-е годы. 20 раскрашенных фотографий. Часть 2

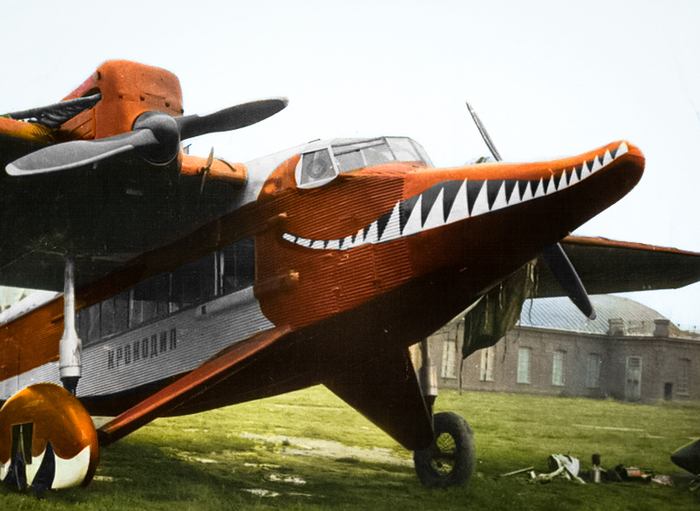

Самолет "Крокодил" агитэскадрильи им. Горького. CCCР, 1930-е.

В 1930-е в небе над СССР можно было увидеть необычные самолёты с яркими названиями — среди них был и знаменитый «Крокодил» .

Это был один из участников особой сводной агитэскадрильи им. Максима Горького, созданной в рамках масштабной кампании по популяризации авиации и пропаганды.

Эскадрилья работала с 1933 года и за пять лет налетала 55 миллионов километров, проведя тысячи митингов и лекций.

Сегодня посмотрим, как жил Советский Союз в 1930-е: кто шёл на завод с утра, кто горел знанием в новых школах, кто бетонировал метро, а кто просто держался, чтобы остаться на плаву. Это были годы больших надежд, перемен и больших испытаний.

Эти фотографии расскажут о буднях и праздниках, о лицах и улицах, о детях, солдатах и рабочих — о тех, кто создавал облик великой державы.

Все снимки были раскрашены.

Заготовка сельхозпродукции. Совхоз "Тогайлы" (Кормовое), сельхоз артель "Весеннее утро". Первомайский район, Крым. 1939 год.

Конькобежец Яков Мельников, 1937 год.

Его спортивная карьера охватывает невероятный период — от Российской Империи до Советского Союза. Он был чемпионом России в 1917 году, а уже в следующем году стал первым в РСФСР, став живым мостом между двумя эпохами.

С 1915 по 1939 год он становился чемпионом страны 34 раза, выступая на разных дистанциях — от спринта до долгих забегов. Его имя было синонимом рекорда: именно он установил 27 национальных рекордов, которые долгие годы оставались недосягаемыми для других спортсменов.

Когда началась Великая Отечественная война, Яков Мельников имел право на бронь, но он добровольно ушёл на фронт.

Стал командиром автомобильной роты в составе Первой московской Ленинской дивизии народного ополчения.

Осенью 1945 года, когда война закончилась, Мельников вернулся к мирной жизни. Но страна уже знала его не только как легендарного спортсмена, но и как настоящего защитника Родины.

В токарном цехе артели "Хохломская Роспись". Село Семеново Горьковской (с 1990 года Нижегородской) области. 1937 год.

Хохломская роспись — это не просто узоры на дереве, а целое произведение народного искусства. Яркая, дерзкая, золотистая, она словно выхватывает солнце и вкладывает его в каждую ложку, блюдо или шкатулку.

Сбор урожая на полях колхоза "Ленинский путь" Жашковского района Черкасской области, Украинская ССР, 1935 год.

Обед на полевом стане. Украинская ССР, 1933 год.

Строительство моcковского метрополитена. Бригада девушек-метростроевцев, 1934 год.

В 1930-х годах, когда Москва только начинала строить подземную сеть, наравне с мужчинами в тяжёлом деле участвовали и женщины. Они работали бетонщицами, монтажницами, землекопами — в условиях шума, пыли и невероятной физической нагрузки.

Их труд стал частью великой стройки века и доказательством того, что сила духа и желание строить будущее не зависят от пола.

В полете. Летающая лодка МБР-2. СССР, 1930-е.

МБР-2 — летающая лодка, созданная в 1930-х годах, когда СССР стремился укрепить свой флот. Замена для проекта Григоровича под названием МДР-2 была задумана как цельнометаллическая машина с мотором М-27, но из-за дефицита материалов и проблем с двигателем её пришлось строить из дерева и оснащать другими моторами.

Несмотря на «временные трудности» и скромную скорость (всего 230 км/ч), лодка показала себя надёжной, мореходной и простой в управлении.

На повозке. Белорусская ССР, 1937 год.

Анна Шишмарева отвечает на вопросы журналистов о рекордном прыжке с парашютом с высоты 7923 метра. Московская область, 1935 год.

2 августа 1935 года две студентки Государственного центрального института физической культуры Галина Пясецкая и Александра Шишмарёва установили новый рекорд в прыжках с парашютом — 7923 метра, причём сделали это без кислородных приборов.

Деревенские дети. Зерносовхоз "Большевик" в Серпуховском районе Московская область, 1939 год.

На первом воздушном параде в Тушино, 1933 год.

С 1920-х годов в СССР начался настоящий бум авиации. После разрушения дореволюционной авиапромышленности Гражданской войной, страна с азартом взялась за дело: строились аэроклубы, создавались ВВС, а молодёжь массово устремилась в небо.

Образ пилота стал кумиром эпохи — смелым, романтичным, почти героическим. Авиа-кружки заполнялись целыми классами и цехами. Советская авиация рождалась не просто как наука — как мечта. Поэтому в этой подборке весьма много фотографий на тему авиации.

Первый воздушный парад в истории Советского Союза зрелище, которое должно было показать миру: СССР не только строит заводы и электростанции, но и покоряет небо.

Над полем поднимались самолёты самых разных типов бомбардировщики, истребители, учебные машины.

Девушки занимаются балетом в Доме физкультуры. СССР, 1930-е годы.

4-я конференция молодых московских мастеров авиамоделизма на станции «Планерная». Участник с моделью гидросамолета,1938 год.

Иосиф Сталин с двумя молодыми колхозницами из Таджикской ССР на конференции рабочих хлопковых хозяйств, январь 1936 года.

Cтроительство Большого ферганского канала. Узбекская ССР, 1938 год.

Протяжённостью более 270 километров, этот канал должен был перераспределить воду по засушливым землям Средней Азии, сделав их плодородными. Работы велись в тяжёлых условиях: горы, пески, жара. Но тысячи рабочих, местные крестьяне, молодые специалисты, студенты шли строить будущее своими руками.

Студенты одного из ВУЗов Душанбе готовятся к сессии. Таджикская ССР, 1939 год.

«Забавы НЭПмана» СССР, 1930-е.

Сталинские железнодорожные мастерские Октябрьской железной дороги. Москва, 1939 год.

Самолет АНТ-20 "Максим Горький" (Генеральный конструктор - А.Н.Туполев) во время подготовки к первомайскому параду на Красной площади, 1935 год.

АНТ-20 «Максим Горький» — не просто самолёт. Это был настоящий летающий дворец, созданный в 1934 году под руководством легендарного авиаконструктора Андрея Туполева .

С размахом крыльев почти 63 метра и восемью двигателями, этот гигант был самым большим пассажирским самолётом своего времени с сухопутным шасси.

К сожалению, машина была потеряна в 1935 году в результате трагической аварии в небе над Москвой.

Также буду рад всех видеть в телеграмм канале, где публикуется множество раскрашенных исторических снимков со всего мира или в группе ВК.

Блеск советских галош

Слезинка Олимпийского Миши

45 лет назад (уже 45?!), 3 августа 1980 года, состоялась церемония закрытия XXII Олимпийских игр в Москве.

Как и открытие, она прошла на Большой спортивной арене Центрального стадиона имени В. И. Ленина. Сюрприз, который ждал зрителей в финале Олимпиады, не оставляет равнодушными даже тех, кто сегодня смотрит его впервые.

Ухватившись за разноцветные воздушные шары, под песню Александры Пахмутовой и поэта Николая Добронравова в проникновенном исполнении Льва Лещенко, Татьяны Анциферовой и ВИА Пламя "До свидания, Москва", выплыл огромный воздушный Мишка, наполненный гелием.

Он помахал на прощание лапой и стал медленно подниматься над стадионом до тех пор, пока не исчез в ночном московском небе.

Неуклюжий, добрый, трогательный – лучший за всю историю Игр талисман.

А еще наш Миша немного всплакнул - не хотел прощаться с гостеприимной Москвой. Кстати, в первоначальном сценарии этой слезинки не было. Но однажды на репетиции держащий один из щитов (из них и состоял Миша) статист по ошибке поднял его вверх не тёмной, а светлой стороной.

Тогда режиссер церемонии Иосиф Туманов решил поменять сторону шита у всего вертикального ряда статистов уровня слезинки. Прокатившаяся волна сразу всем напомнила слезинку, в таком виде её и включили в церемонию. Как и полет Миши — это уже идея Туманова.

Хозяйка Олимпиады – сборная СССР – стала триумфатором соревнований, одержав победу в неофициальном командном зачете. На ее счету было 195 медалей, в том числе 80 золотых. Вторыми стали представители ГДР (126 медалей), третьими – болгарские атлеты (41). Всего на Играх в Москве было разыграно 203 комплекта наград в 23 видах спорта

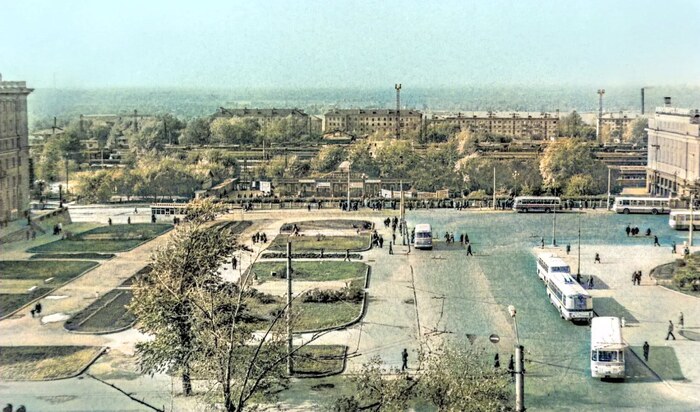

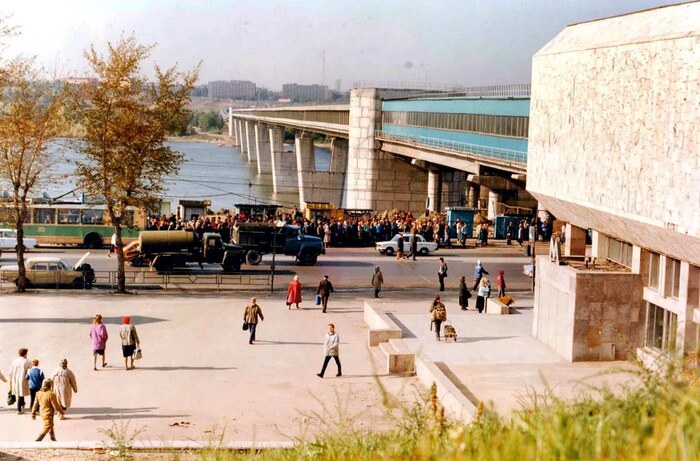

Города СССР #9. Новосибирск 1970-80-х годов

История в фото. Подборка #3 (часть 2)

Командир звена 5-го гв. минно-торпедного авиаполка гв. капитан Михаил Андреевич Бесов у Ил-4Т. Аэродром Гудауты, Грузинская ССР. 1943 год

Метеостанция на перевале Анзоб. Таджикская ССР, Согдийская область.Старая дорога через перевал до июня была не проезжей из-за снежных заносов. Снабжение метеорологов осуществлялось вертолетом.

Эшелон с демобилизованными воинами и техникой прибыл из Германии на станцию Брест, Белорусская ССР. 1956 год

Георгий Жуков, Бернард Монтгомери, Константин Рокоссовский возле Бранденбургских ворот. Берлин, июль 1945 года

Вечером у кинотеатра "Джами". Таджикская ССР, Душанбе, 1971 год.В 2016 году здание кинотеатра было снесено.

Королева Елизавета и ее муж разглядывают черепаху около дворца короля Тонга 29 декабря 1953 г. Капитан Кук подарил эту черепаху королеве Тонга в 1773 г.

Ложа в Спасо-Бородинском монастыре в Бородине, где жила основательница монастыря Маргарита Михайловна Тучкова.

Маргарита Михайловна - супруга генерал-майора Александра Алексеевича Тучкова, который погиб в бородинском сражении в 1812 году.

В 1817 г. Маргарита Михайловна получила письмо с описанием последних минут жизни своего супруга, а также карту, где было отмечено место его гибели - Семеновский редут, самое пекло битвы.

Именно на этом месте Маргарита Михайловна и решила построить храм. Для этого она обратилась за помощью к императору Александру I. В поощрение патриотического христианского замысла он пожаловал 10.000 рублей. 26 августа 1820 г. произошло освящение храма-усыпальницы во имя Спаса Нерукотворного.

Бородино, 1911 г., фотограф Сергей Прокудин-Горский

В годы Великой Отечественной войны комбинат, первоначально ориентированный на выпуск «гражданских» сортов металла, освоил выпуск броневой стали, а также прокатку броневого листа. В конце 1942 года вступила в строй домна № 5, крупнейшая в СССР.

После окончания войны ММК продолжал непрерывно развиваться. Строились новые доменные и мартеновские печи, коксовые батареи, прокатные цеха, совершенствовались технологии. Был освоен выпуск лужёной жести, тончайшей холоднокатаной листовой стали, углеродистой ленты. К середине 1970-х годов годовой объём производства достигал 15 млн тонн стали и 12 млн тонн готового проката. В 1982 году был построен и пущен в эксплуатацию цех углеродистой ленты. В 1990 году было запущено производство стали кислородно-конвертерным методом.

На фото - комсомольцы на стройке шестой домны Магнитогорского металлургического комбината, 1943 год.

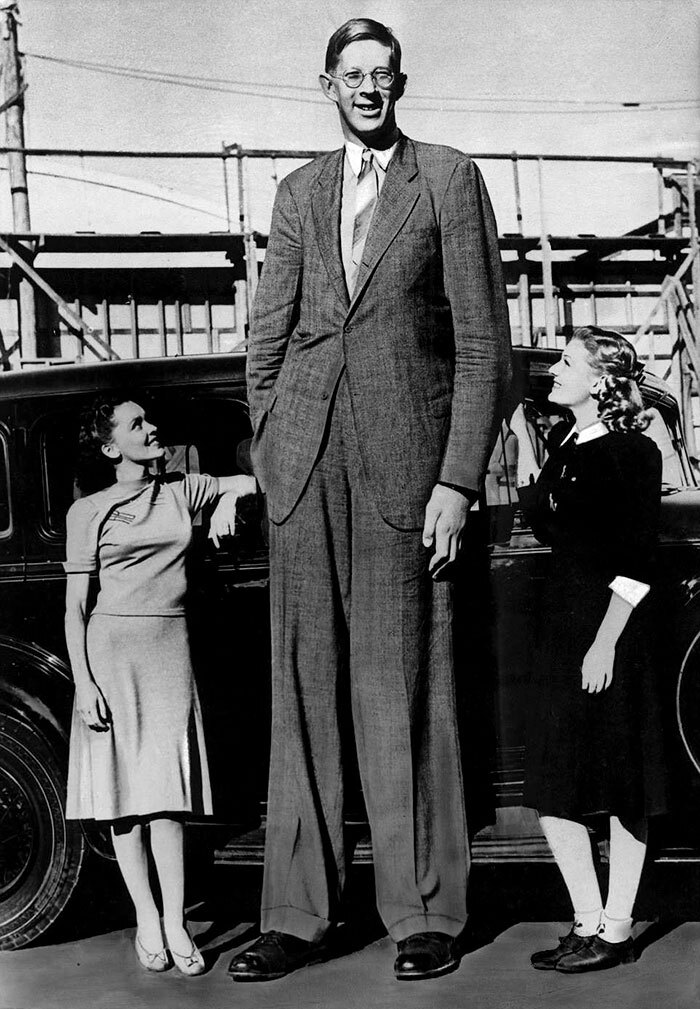

Он был известен под прозвищами Великан из Олтона и Великан из Иллинойса, а близкие называли его Нежным гигантом. Роберт попал в книгу рекордов Гиннесса - его рост достигал 272 см. К сожалению, Роберт умер в возрасте 22 лет от сепсиса.

История в фото. Подборка #3 (часть 1)

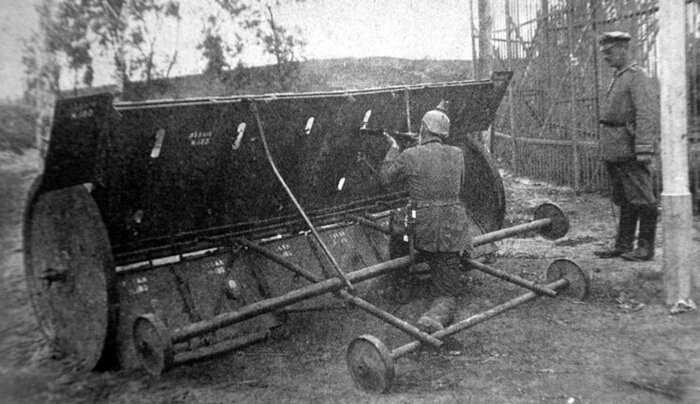

Старший разведчик-наблюдатель 8-й батареи 928-го артиллерийского полка 367-й стрелковой дивизии Карельского фронта красноармеец Федор Ефремович Речкин у 45-миллиметровой противотанковой пушки.

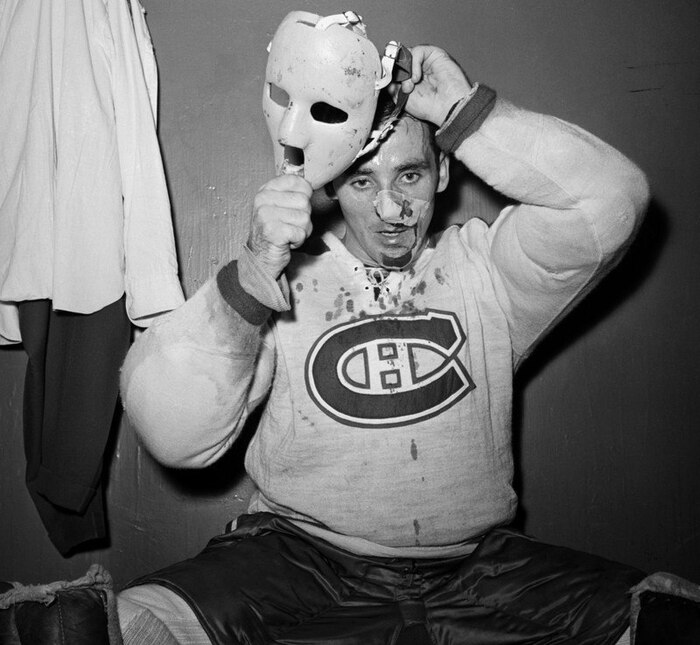

Первый хоккейный вратарь, надевший маску во время игры регулярного чемпионата НХЛ, - Жак Плант. 1 ноября 1959 года.

В сезоне 1959/60 Плант надел маску вратаря впервые в играх регулярного сезона. До этого Плант надевал самодельную маску только на тренировках, главный тренер Канадиенс Гектор Блэйк запрещал пользоваться маской в регулярных играх чемпионата. 1 ноября 1959 года в игре с Нью-Йорк Рейнджерс, нос Планта был сломан от броска, сделанного Энди Батгейтом. Вратарь удалился в раздевалку, где ему были наложены швы (игру пришлось остановить на 45 минут). Плант вернулся на лёд в своей тренировочной маске. Блэйк был бледен от ярости, но не мог привлечь к игре другого голкипера. В дальнейшем Плант выходил на игры только в хоккейной маске. Планту пришлось нелегко. Фанаты смеялись над ним, пресса называла его трусом. Но примеру Планта в 1960-е годы последовала большая часть вратарей НХЛ. Плант не был изобретателем маски, но стал игроком, который сделал маску обязательным элементом экипировки хоккейного вратаря.

Анастас Иванович Микоян (нарком пищевой промышленности СССР) с делегаций посещает супермаркет в США. 1936 год.

Осенью 1936 года Сталин отправил Микояна в Соединенные Штаты с конкретной целью: изучить новейшие достижения пищевой индустрии Америки и внедрить их в СССР.

За два месяца командировки Микоян побывал во многих городах, проехав около 20 тысяч километров. Советская делегация находилась в непрерывном движении – «от пищевых предприятий к сельскохозяйственным фермам, от заводов пищевого машиностроения –к заводам по таре или укупорочным материалам». Количество гастрономических новшеств, которые Микоян привез из США, соответствовало размаху поездки. Вскоре после этого в СССР появились фабричный майонез, консервированный горошек, сгущенное молоко и многое другое, привычное сегодня. Именно после этой поездки в СССР было введено повсеместное промышленное хлебопечение (до этого хлеб был доступен лишь 40% населения), а так же привезена технология промышленного изготовления мороженого в вафельных стаканчиках.

Красноармейцы с возвращёнными картинами, украденными немцами из Петергофского дворца (Петродворца) и Пушкинского дворца (Царского Села) и брошенными в Восточной Пруссии во время отступления нацистов, 1945 г.

Во время Великой Отечественной войны в Германию было переправлено более миллиона различных объектов из музеев и библиотек. Многие так и не вернулись на родину и вовсе были утрачены.

Во время войны пострадало более 400 советских музеев, а в библиотеках было уничтожено 115 миллионов печатных изданий. В сводном каталоге культурных ценностей, похищенных или утраченных в то время в 18 томах перечислено 1 177 291 музейных экспонатов, и этот реестр постоянно пополняется.

Концентрационный лагерь и лагерь смерти Освенцим (Аушвиц) — комплекс немецких лагерей, в которых в период с 1940 по 1945 года были насильно умерщвлены около 1,4 миллионов человек.

Участники вокальной диско-группы "Бони-М" Мэйзи Уильямс, Лиз Митчелл, Бобби Фаррелл и Марсия Баррет (слева направо) на Васильевской площади во время гастролей в Москве. 1978 год

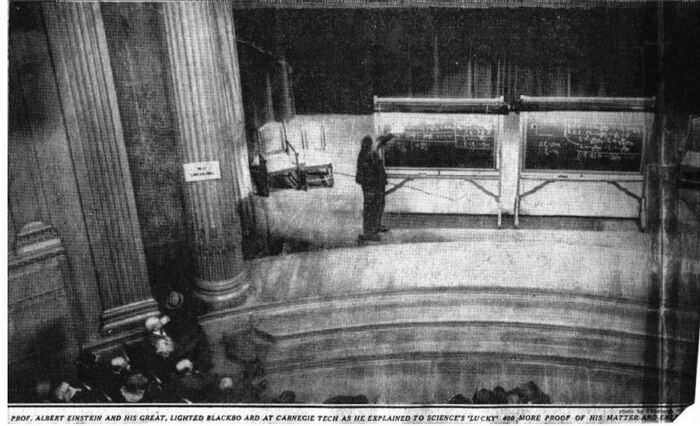

Вырезка из газеты с фотографией, сделанной во время лекции в Питсбурге (США). Вероятно, это единственное сохранившееся изображение Эйнштейна с его уравнением энергии-массы, которое находится в левом нижнем углу правой доски. 1934 год

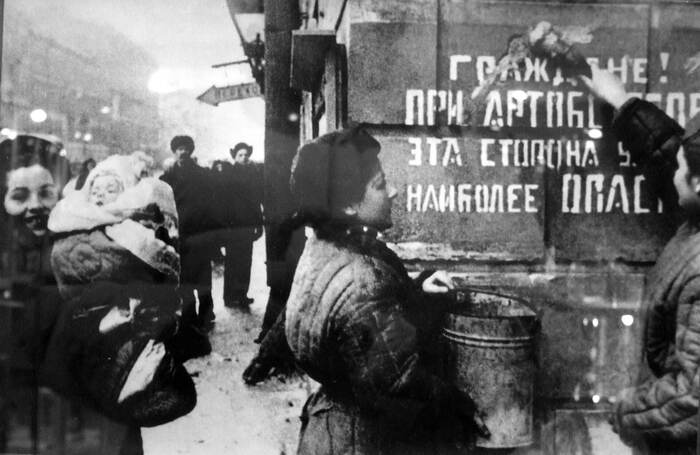

27 января 1944 года в результате проведенной Красной Армией операции "Январский гром" была полностью снята блокада Ленинграда.

На фото Ленинградцы закрашивают надпись "Граждане! При артобстреле эта сторона улицы наиболее опасна"

Аму-Дарьинский мост готов к открытию. Российская империя, Туркмения, Лебапский велаят, Туркменабад. 1901 год

Николай Константинович родился в 1850 году и был внуком Николая I. В 1874 году из-за семейного скандала, он был отправлен в ссылку из столицы и со временем осел в Ташкенте. Князя даже признали на публику душевнобольным. Но Николай Константинович не растерялся, и дальнейшая его жизнь была посвящена улучшению жизни Туркестанского края.

Главным проектом Николая Константиновича было орошение так называемой "Голодной степи". В 1886 году великий князь приступил к «выводу» сырдарьинской воды, желая во что бы то ни стало оросить хотя бы часть Голодной степи между Ташкентом и Джизаком, затратив много энергии и личных средств. Работы, связанные с проведением канала, обошлись князю свыше миллиона рублей. Результаты не заставили себя ждать: к 1913 году вокруг него выросло уже 119 русских селений. 100-километровый оросительный канал оживил 7 тысяч десятин земли из 40 тысяч Голодной степи. Вдоль канала возникло семь посёлков, именовавшихся «великокняжескими»

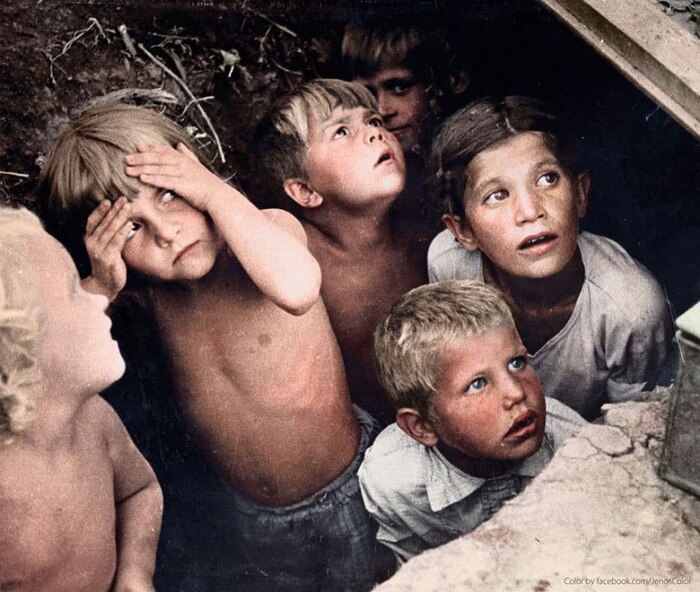

Дети прячутся от бомбежки во время реализации немецкого плана "Барбаросса". Беларусь, Минск, 1941 год

Северный фасад Свято-Николаевского гарнизонного собора. Белорусская ССР, Брест, Брестская крепость. 1960 год

Собор был построен в 1856–1879 годах (по другим сведениям, в 1851–1876 годах) по проекту академика архитектуры Давида Гримма. Храм построен в византийском стиле с боковыми нефами, большой абсидой и куполом, венчаемым Георгиевским крестом.

Во время Великой Отечественной войны храм сильно пострадал, и в 1972 году была произведена его консервация с включением в мемориальный комплекс «Брестская крепость-герой».

В 1994 году собор вернули верующим, началась его реставрация, которая завершилась в 2005 году. До сих пор ведутся работы по внутренней отделке собора.

Железнодорожный вокзал Тбилиси. Грузинская ССР, Тбилиси, 1977 год.Здание вокзала в стиле сталинского ампира было снесено в 1982 году.

Нефтяные Камни являются городом на сваях. За короткий срок в открытом море на расстоянии до 50 километров от берега были созданы крупные морские промыслы. Нефтяные Камни считаются столицей Каспийского шельфа.

Строительство посёлка началось в 1958 году. Были построены две электростанции мощностью 250 кВт, котельная, нефтесборочный пункт, очистные установки, 16 двухэтажных домов, больница, баня. К 1960 году было построено здание Бакинского нефтяного техникума. В 1966—1975 годах здесь были хлебозавод, лимонадный цех, два 5-этажных общежития и один 9-этажный жилой корпус. Был разбит парк с деревьями. В 1976—1986 годах завершено строительство нефтесборных пунктов, трёх 5-этажных общежитий, столовой, больницы, двух газомазутных компрессорных станций, биологической установки питьевой воды, двух подводных нефтепроводов диаметром 350 мм до терминала Дюбенди. По эстакадам осуществляется автомобильное движение.

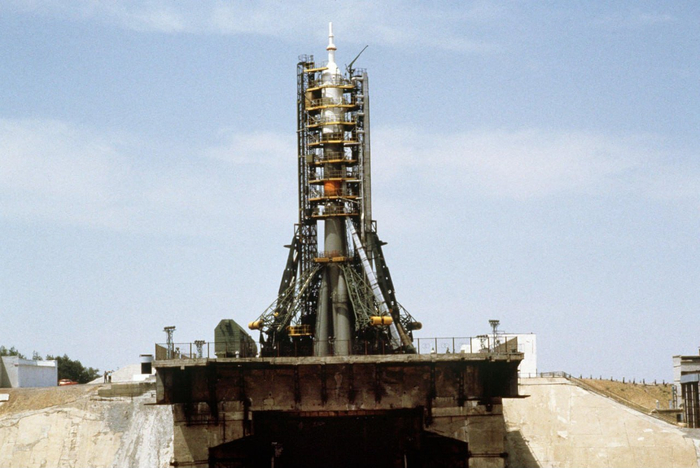

Космический полёт Бурана состоялся 15 ноября 1988 года. Ракета-носитель Энергия, стартовавшая с площадки 110 космодрома Байконур, вывела корабль на околоземную орбиту. Полёт длился 205 минут, за это время корабль совершил два витка вокруг Земли, после чего произвёл посадку на аэродроме Юбилейный космодрома Байконур.

Полёт происходил в автоматическом режиме с использованием бортового компьютера и программного обеспечения.

На этапе посадки не обошлось без чрезвычайного происшествия, которое, однако, только подчеркнуло успех создателей программы. На высоте около 11 км Буран, получивший с наземной станции информацию о погоде в месте посадки, неожиданно для всех совершил резкий манёвр, выполнил дополнительный вираж влево от полосы перед расчётным разворотом на 180º направо. Заходя на посадочную полосу с северо-западного направления, корабль сел с южного конца против ветра. Из-за ветра у полосы автоматика корабля гасила таким образом скорость посадки.

13-летняя жительница Армеро. Одна из 25 тысяч погибших в результате схода селевых потоков, возникших после извержения вулкана Невадо-дель-Руис 13 ноября 1985 года. Попав в западню из обломков здания, прежде чем умереть, простояла три дня по горло в воде. Омайра привлекла внимание СМИ, когда один из волонтёров сообщил, что они не могут её спасти. Видео её общения со спасателями, где она улыбалась, было распространено во всех СМИ. О её «мужестве и достоинстве» рассказывали Франк Фурнье и работники гуманитарных миссий, которые собрались, чтобы поддержать и молиться за неё.