Начнём с того, кем был Ермак Тимофеевич. А был он, говоря современным языком, "незаконным предпринимателем". На Волге он с отрядом нападал на татар и ногайцев, а также оказывал проезжающим купцам платные услуги по неограблению и неубиванию. В этом, кстати, по тем временам ничего особенного не было - многие волжские и окские казаки время от времени промышляли подобными делами.

Через какое-то время в Москве задумались: "А что это Ермак делает на Волге? Почему налоги не платит?" Традиционно привилегия грабить население принадлежит государству, так что конкурентов надо было устранить.

Ермаку пришлось покинуть насиженные места и отправиться искать счастье где-то ещё. Вместе с 5 тысячами своих людей (довольно неслабая заявка, не находите?) он прибыл в уральские владения Строгановых и сообщил: "Теперь мы - ваша "крыша".

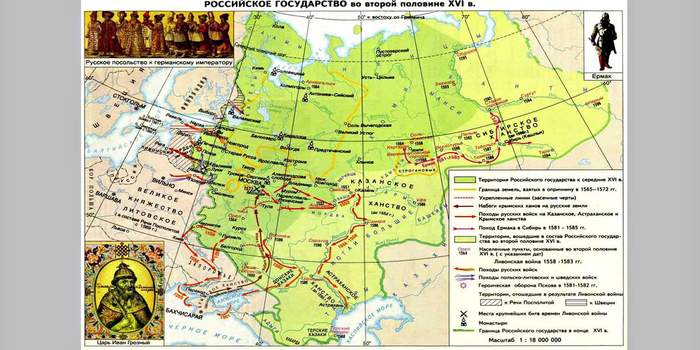

Максим Строганов, тогдашний глава семьи Строгановых, по какой-то причине не очень вдохновился этим фактом. Взамен купец предложил Ермаку снарядить экспедицию за Урал, где в это время вовсю грызлись между собой татарские царевичи Кучум из Шейбанидов и Сейдяк из Тайбугидов. Формально отец Сейдяка Едигер был даже вассалом Москвы, но фактически союз был фикцией. При этом конкурент Сейдяка Кучум, взяв верх над Тайбугидами, ещё и довольно нагло нападал на территориии Московского государства. Никто из них большой поддержкой от Москвы не пользовался и отношение к ним было чем-то вроде: "там можно вообще кого хочешь убивать и там есть бабло, вот."

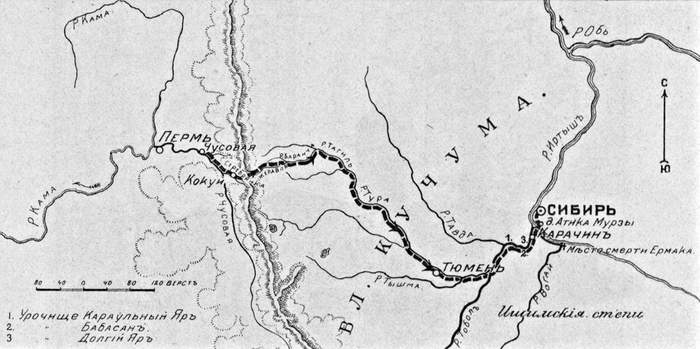

Из-за долгих сборов и отсутствия толковых проводников войско почти год перебиралось через Урал, по дороге рассеиваясь и оседая на местах. К моменту входа в верховья Туры у Ермака было примерно 1,5 тысячи бойцов. Остальные "потерялись" в пути.

Начавшаяся со штурма в 1580 году Тарханского городка война с Сибирским ханством была весьма странной. Наиболее вероятно, что истинной целью похода было не завоеваение Сибири, а обычный рейд с получением военной добычи и возвращением на Урал. Но сами обстоятельства вынуждали Ермака совершать военные чудеса.

Зиму 1580-1581 года казаки провели в Чингидине, бывшей столице Сибирского ханства и будущей Тюмени. А весной, выступив по Туре дальше, натолкнулись на отряд селькупов, хантов и манси.

Традиционно покровительственное отношение к "малым народам Севера" возникло уже в 20 веке. А в 16-м селькупы, вогулы и остяки были весьма злобными парнями, которых лучше было лишний раз не дразнить. Их метод войны больше напоминал проделки Рэмбо и пленных они обычно не брали, зато любили снимать скальпы убитых врагов. Нормальный способ военных действий обских угров можно было было описать примерно так: приплыть к врагу на лодках, ВНЕЗАПНО напасть, всех убить, изнасиловать, убить снова, потом ограбить и весело уплыть домой.

С теми же татарами у угров были весьма своеобразные отношения: на равнине конные татары резали угров, а в лесу угры резали татар. После нескольких сот лет соседства они договорились не резать друг друга, ну разве что только по важным причинам и по большим праздникам.

Из сражения с вогулами Ермак вышел победителем, потеряв, однако, около 600 бойцов убитыми и ранеными. Больше чем в любом из последовавших сражений.

С последовавшей стоянки в устье Тавды и началась наиболее знаменитая часть похода Ермака. У него была возможность вернуться на Урал со взятой добычей, но к ней в комплекте прилагалось идущее по пятам татарское войско Маметкула и незащищённая зимовка на Урале. Довольно унылая перспектива, в отличие от возможности нахрапом взять хорошо укреплённый, но пустующий Искер (столицу ханства) и перезимовать там. Кроме того, в Искере была ханская казна - ещё один убедительный аргумент.

В 25 верстах от Искера, в Карачине, казаки были вынуждены дать сражение крупному войску татар. Потеряв до полутысячи товарищей они всё же выиграли сражение и получили надёжную базу чтобы залечить раны и набраться сил. Татары, не имеющие огнестрельного оружия, оказались, тем не менее, грозным противником.

Отступать на Урал было поздно, да и сил было маловато. Странно, но для атаки сил хватало, а для отступления - уже нет. Вся кампания 1581 года прошла в стиле "мы бы их победили если бы они нас догнали".

23 октября 1581 года произошло последнее крупное сражение казаков с татарами. Битва на Чувашском мысу, где бойцам Ермака пришлось наступать в гору на укрывшихся за баррикадами татар, возглавляемых Маметкулом и самим Кучумом. В чрезвычайно упорном бою казаки использовали эффективный, но очень рискованный приём - ложное отступление. По легенде ход битвы переломило личное противоборство Ермака с Маметкулом. Татарский военачальник был повержен, а его войско проиграло и следующей ночью разбежалось, потеряв дисциплину.

Казаки в бою потеряли 107 человек. Путь на Искер был открыт. Четыре сотни боеспособных казаков и полторы сотни раненых захватили столицу Сибирского ханства и все сокровища Кучума.

Но положение было гибельным и в Москву с богатыми дарами Ивану Грозному срочно отправляется за помощью посольство Ивана Кольцо.

Сотни соболиных шкур, шлем Кучума и другие подарки совершают маленькое волшебство. Из "некрещёного татя-разбойника" Ермак превращается "богобоязненного и верного слугу царя-батюшки". На помощь ему в 1583 году отправляют отряд из 500 стрельцов под командой аж целого князя Семёна Волховского. Это же, однако, подрывает власть Ермака - князь всяко поглавней атамана будет.

Сам Ермак в это время с большой свирепостью покоряет нелояльных угорских князей. У него нет сил чтобы оборонять Искер или отсутпить, но хватает малых отрядов, чтобы наводить "шухер" на территории Сибирского ханства. Всё то же "чтобы оставаться на месте надо бежать, а чтобы двигаться вперед надо бежать ещё быстрее".

Однако череда побед Ермака - в прошлом. Мурза Карача, притворяясь другом, уничтожает отправленный к нему на помощь отряд из 40 казаков Ивана Кольцо. Зимой 1583-1584 года в Искере свирепствует голод, а весной Карача осаждает город. Князь Волховский не переживает голода и болезней, равно как и его заместители и большая часть стрельцов.

9 мая казаки делают отчаянно смелую вылазку и нападают прямо на шатёр Карачи. Мурза-предатель бежит, бросив войско. Армия Ермака снова насчитывает 400-450 человек. Будто и не присылали помощи. Но основные враги уже побеждены: пленённый Маметкул отправлен в Москву, Кучум остался без людей, Карача деморализован.

Однако предательство и обман ещё не сказали последнего слова. В августе Ермаку доносят, что Кучум в степи "грабит корованы", идущие на Урал. Вместе с тремя сотнями бойцов он выходит на перехват, но... никаких караванов не было. А была хорошо подготовленная ловушка. 5 августа 1584 года во время ночёвки на слиянии Вагая и Иртыша войско Карачи атаковало спящих казаков. Ермак, пытавшийся отступить на корабль, был ранен и утонул. Проза войны...

Остатки казаков, караулившие Искер предпочли покинуть Сибирь. Зимой 1584 года последние 150 человек из дружины возвращаются во владения Строгановых, в Печору.

Так закончился один из самых известных в русской истории колониальных походов. Во время его были крушения царств, героические битвы, лютые казни, политика и предательство. Не было только присоединения Сибири к России. Настоящее освоение Сибири русскими началось с события, которое мы отмечаем в июле - с основания Тюмени.

Источник: https://vk.com/wall-162479647_129129

Автор: Максим Щкель.

Личный хештег автора в ВК - #Щкель@catx2, а это наш Архив публикаций за март 2020

Администрация предложила поучаствовать в эксперименте по системе вознаграждения на Пикабу для активных авторов.

Вы можете поддержать наше творчество рублем. Яндекс: 4100 1623 736 3870 (https://money.yandex.ru/to/410016237363870). Часть суммы уйдет напрямую автору текста, для мотивации, часть на развитие нашего сообщества. У нас нет спонсоров и мы ничего не рекламируем, паблик существует на пожертвования наших читателей. В пометке к платежу укажите для кого он и откуда, например "С Пикабу для *имя_автора*", чтоб мы не запутались. Если Яндекс вам неудобен, остальные реквизиты есть в описании паблика в ВК или могут быть написаны в комментариях по вашей просьбе. Поддерживать ли нас рублем - дело абсолютно добровольное. Но при этом реально помогает мотивировать авторов и ускоряет выход статей. Спасибо.