Как живут наследники Юрия Андропова...

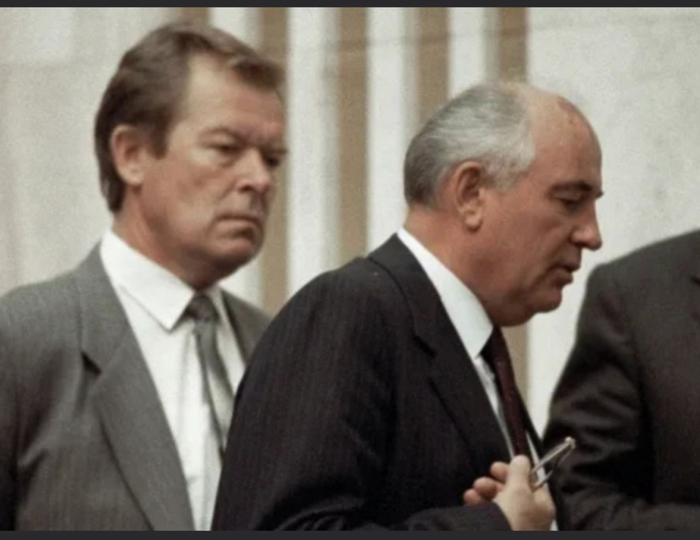

Юрий Андропов до сих пор ассоциируется с твёрдостью, закрытостью и железной дисциплиной. Человек, много лет руководивший КГБ и позднее возглавивший СССР, оставил о себе память как о лидере, не допускавшем слабости.

Казалось бы, его потомки должны были унаследовать ту же строгость характера, но их жизнь сложилась совсем по-другому. Судьбы детей, внуков и правнуков оказались переплетением неожиданных поворотов, испытаний и попыток построить своё счастье в тени громкой фамилии.

Почти чужие люди в жизни отца

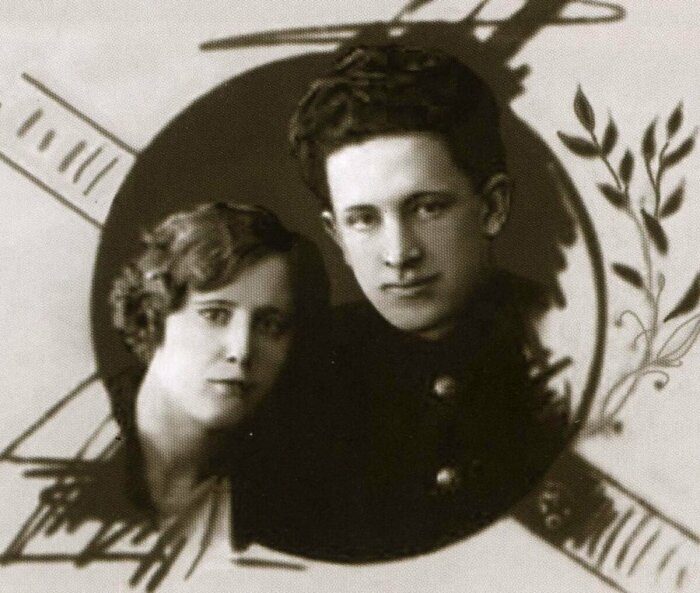

Первой женой Андропова стала Нина Енгалычева, но после финской кампании она не поехала вслед за мужем в Карелию, и отношения супругов постепенно сошли на нет. В браке родились двое детей — Владимир и Евгения. После развода Юрий Владимирович почти не участвовал в их судьбе.

Владимир болезненно пережил уход отца из семьи. Ещё в молодости он оказался в тюрьме за кражи, отбыл два срока и лишь затем попытался начать жизнь заново. Владимир перебрался в Молдавию, женился, но нередко злоупотреблял спиртным. Для высокопоставленного сотрудника КГБ наличие судимого сына было неприемлемо, поэтому Андропов предпочитал не афишировать его существование, но при этом Владимир находился под негласным присмотром молдавского управления госбезопасности. Владимир умер в 35 лет, но отец не счёл для себя возможным появиться на его похоронах.

Евгения выбрала скромную профессию врача и долгие годы работала в ярославской поликлинике. Воспитывала её няня, которая некогда растила самого Юрия Владимировича. Встречи дочери с отцом можно пересчитать по пальцам; его помощь ограничивалась письмами и единичными жестами вроде путёвки в санаторий. Несмотря на отчуждённость отца от дочери, за Евгенией также присматривали. Узнав, что она живёт в тесной комнате, КГБ обеспечил её новой квартирой. Любопытно, что её сыновья Пётр и Андрей решили продолжить дело деда и связали свою жизнь с КГБ.

Игорь и Ирина

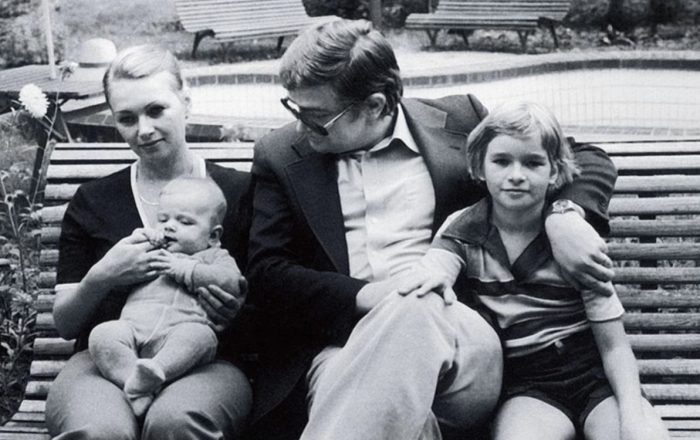

В 1940 году Андропов вступил во второй брак с Татьяной Лебедевой. Говорили, что она отличалась твёрдым характером и полностью распоряжалась семейным бюджетом. Вскоре родился сын Игорь, а затем и дочь Ирина. Игорь с юности мечтал стать актёром, но отец не принял решение сына и заставил его получить образование, более соответствующее статусу сына крупного политического деятеля. После окончания МГИМО он занялся научной деятельностью, а позже работал дипломатом, включая должность посла в Греции. Игорь Андропов был дважды женат. Его первой женой стала Татьяна Квадракова, которая родила ему двоих детей — Константина и Татьяну. После развода он познакомился с известной актрисой Людмилой Чурсиной, женился на ней, однако впоследствии вернулся к первой жене.

Младшая дочь Андропова, Ирина, страстно хотела стать актрисой, но отец не позволил ей поступить в театральный. В итоге она окончила филологический факультет МГУ, вышла замуж за актёра Михаила Филиппова и родила сына. К сожалению, муж дочери Андропова впоследствии увлёкся Натальей Гундаревой и ушёл к ней. Ирина работала журналисткой, а её сын Дмитрий, носивший фамилию деда, учился в РГГУ, затем жил в США, позже вернулся в Россию и работает в банковской сфере.

Американская мечта внучки генсека и её мужа

Татьяна и Василий Харламовы уехали из России во время перестройки и обосновались в США. Татьяна, в прошлом балерина Большого театра, вместе с Василием, бывшим хоккейным вратарём, проживали сначала в арендуемом таунхаусе в Майами, а затем — в апартаментах курортного Халландейл-Бич. В США Василий пытался наладить бизнес, сдавая в аренду лимузины, а Татьяна работала хореографом, что позволяло семье хоть как-то удерживаться на плаву.

В начале 2000-х, когда дела стали идти не самым лучшим образом, семья вернулась в Россию. На родине они создали фонд имени Юрия Андропова. К сожалению, Татьяна Андропова скончалась в 2010 году после тяжёлой болезни, после чего руководство фондом полностью перешло в руки Василия. Он впоследствии женился на известном блогере Марине Макише. В 2017 году Василий решил стать политиком и баллотировался в муниципальные депутаты Москвы, но выборы проиграл.

Эпатажная правнучка

Яркая, независимая и эпатажная — именно так можно охарактеризовать 29-летнюю правнучку Юрия Андропова Николь Харламову, дочь Татьяны и Василия. Она росла в Майами и оставалась за океаном ещё несколько лет после того, как её родители вернулись в Россию. Но теперь она живёт в Москве и нередко шокирует своих подписчиков весьма экстравагантными образами: яркий макияж, татуировки в стиле аниме, смелые наряды.

К тому же она любит называть себя «ведьмой в поиске» и не стремится соответствовать чьим-либо ожиданиям. Девушка заявляет, что категорически не хочет иметь детей, да и создавать семью она не стремится, предпочитает жить исключительно в своё удовольствие. Она часто летает в США, однако жить предпочитает в России.

Финансовые проблемы

Фонд, созданный в честь Юрия Андропова, оказался не самым стабильным в финансовом плане. В 2018 году Министерство культуры России добилось через суд возврата выделенных на проведение выставки средств — порядка миллиона рублей, так и не получив отчёта о расходах. На сегодняшний день последняя финансовая отчётность фонда датируется 2022 годом, а официальный сайт, на котором можно было бы проследить деятельность компании, не обновлялся уже больше десяти лет, что говорит о серьёзных проблемах с ведением дел.

Финансовые трудности отражаются и на личных делах семьи. Николь Харламова периодически не платит за коммунальные услуги, у неё даже образовалась задолженность около семи тысяч рублей. Несмотря на незначительную сумму, взыскать её с правнучки Андропова приставы не могут, так как по их данным она до сих пор якобы находится в Майами.

Её имя также фигурирует в судебных исках налоговой службы, газовой компании и управляющей организации. При этом разбирательства буксуют, а исполнительные листы остаются невыполненными. Ситуация с финансами ещё сложнее у отца Николь. Его долг по кредитам превышает 2,6 миллиона рублей, а суммы задолженности за коммунальные услуги и налоги исчисляются сотнями тысяч.

Загадка Константина Андропова

Отдельное внимание заслуживает история Константина Андропова, дяди Николь, который долгое время жил в Майами, где учился, работал архитектором и управлял греческим рестораном. Последние упоминания о нём в российских СМИ относятся к 2011 году, когда он вернулся в Москву с планами поступить в школу одной из силовых структур.

Однако после приезда он стал жертвой нападения и ограбления, которое его мать расценила как происки врагов семьи Андроповых. В 2018 году на имя Константина была зарегистрирована строительная компания, но он сам опровергал свою причастность к ней, и вскоре фирма была ликвидирована. Говорили, будто Константин после нападения уехал в США и больше не возвращался, однако некоторые СМИ утверждают, что он живёт в Москве, но ведёт очень закрытый образ жизни и старается не появляться на публике. Чем он зарабатывает на жизнь в России, остаётся загадкой.