Использование выхлопных газов двигателей внутреннего сгорания (ДВС), работающих на генераторном газе, для подкормки растений в теплицах технически возможно, но требует тщательного анализа состава газов и внедрения систем очистки. Вот основные аспекты этого вопроса:

Генераторный газ, получаемый из древесины или древесного угля, содержит:

CO₂ для фотосинтеза: Углекислый газ повышает урожайность, ускоряет рост растений и улучшает их устойчивость к болезням 8, 6.

Утилизация тепла: Тепловая энергия выхлопных газов может использоваться для обогрева теплиц, что снижает затраты на отопление 4, 6.

3. Проблемы и риски

Токсичные примеси: Даже при использовании генераторного газа в выхлопе присутствуют CO, NOx и сажа, которые могут навредить растениям и персоналу 1, 9.

Температура газов: Горячие выхлопные газы требуют охлаждения перед подачей в теплицу 6.

Техническая сложность: Необходимы системы очистки (например, каталитические конвертеры) и контроль состава газов 6 , 8.

4. Примеры реализации

Каталитические конвертеры: В энергоцентрах теплиц используют установки типа COdiNOx, которые очищают выхлопные газы газопоршневых двигателей, оставляя почти чистый CO₂ .

Совмещение с котлами: В некоторых случаях выхлопы комбинируют с газами от водогрейных котлов для стабильной подачи CO₂ .

5. Экономическая целесообразность

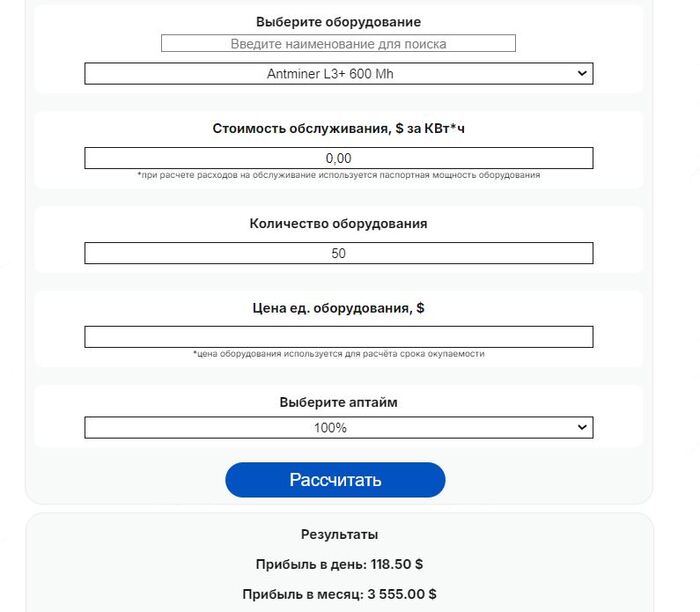

Затраты на оборудование: Установка систем очистки и газопроводов требует инвестиций (например, стоимость COdiNOx — около 13,7 млн рублей) 6.

Экономия ресурсов: Использование CO₂ из выхлопов позволяет сократить расходы на сжигание природного газа для подкормки растений. Окупаемость систем очистки может составить менее 3 лет .

Заключение

Направлять выхлопы ДВС на генераторном газе в теплицы можно, но только после:

Очистки от токсичных компонентов (CO, NOx, сажи) .

Охлаждения газов до безопасной температуры .

Постоянного мониторинга состава воздуха в теплице 8.

Это решение особенно актуально для крупных тепличных комплексов с собственными энергоцентрами, где выхлопы могут стать частью замкнутой экосистемы, сочетая выработку электроэнергии, тепла и CO₂ .

Газогенераторы которые работают с двигателями ЗиЛ, Газ, Газ52, ЗМЗ53, ЗиЛ 375 (Урал бензиновый) и так далее. Где степень сжатия 6.5 - 7.6 ***, что ставит под вопрос выбросы CO, NOx, в том числе у нас в системе подается с избытком кислород, что гарантирует отсутствие СО- монооксида углерода.

*** - зависимость между степенью сжатия ДВС и выбросом оксидов азота (NOx) очень тесная и прямая:

чем выше степень сжатия, тем больше образуется NOx.

Степень сжатия напрямую влияет на температуру в цилиндре двигателя во время сгорания. Более высокая степень сжатия означает более высокую температуру.

• Механизм образования NOx:

NOx образуются в результате высокотемпературной реакции азота и кислорода, содержащихся в воздухе, поступающем в двигатель. Эта реакция становится значительно интенсивнее при температурах выше примерно 1800°C. Чем выше температура, тем больше азота и кислорода реагируют с образованием NOx.

Время, в течение которого газы находятся при высокой температуре, также влияет на образование NOx. В двигателях с высокой степенью сжатия время пребывания газов при высокой температуре может быть немного короче, но увеличение температуры обычно перевешивает этот фактор.

Влияние на разные типы двигателей:

В современных бензиновых двигателях высокая степень сжатия повышает эффективность сгорания и увеличивает мощность, но и значительно увеличивает выбросы NOx. Поэтому современные бензиновые двигатели с высокой степенью сжатия часто оснащаются сложными системами управления сгоранием и каталитическими нейтрализаторами для снижения выбросов NOx.

Дизельные двигатели обычно имеют значительно более высокую степень сжатия, чем бензиновые (Степень сжатия часто составляет от 14:1 до 23:1 для дизельных двигателей с непосредственным впрыском и от 18:1 до 23:1 для дизельных двигателей с непрямым впрыском). Это необходимо для самовоспламенения дизельного топлива. Из-за высокой температуры в цилиндре дизельные двигатели производят больше NOx, чем бензиновые. Для снижения выбросов NOx в дизельных двигателях используются различные технологии, такие как рециркуляция отработавших газов (EGR), селективное каталитическое восстановление (SCR) и нейтрализаторы NOx.

Другие факторы, влияющие на выбросы NOx:

Помимо степени сжатия, на выбросы NOx влияют и другие факторы:

• Состав топливной смеси:

Богатая смесь (избыток топлива) приводит к снижению температуры сгорания и, следовательно, к снижению выбросов NOx. Однако богатая смесь снижает эффективность и увеличивает выбросы углеводородов и угарного газа.

• Угол опережения зажигания (для бензиновых двигателей):

Раннее зажигание увеличивает время, в течение которого газы находятся при высокой температуре, что приводит к увеличению выбросов NOx.

• Температура воздуха на впуске:

Более высокая температура воздуха на впуске приводит к повышению температуры сгорания и увеличению выбросов NOx.

Чем выше нагрузка, тем выше температура сгорания и, следовательно, выше выбросы NOx.

Степень сжатия является одним из ключевых факторов, влияющих на выбросы оксидов азота в двигателях внутреннего сгорания. Более высокая степень сжатия приводит к более высокой температуре сгорания и, следовательно, к большему образованию NOx.