ФСБ, ГРУ, ФСО, СВР

В России принято считать, что в разведке и госбезопасности работают люди особенные, с выдающимися морально-волевыми качествами. Что за свою работу они получают достойное вознаграждение и недоступные рядовым гражданам привилегии...

Реальность другая.

Конечно, как и везде там встречаются таланты, как и везде их немного, а правило: "я начальник - ты дурак" для силовиков актуально как ни для какой другой госструктуры.

Преференции безусловно есть: зарплата значительно выше средней по стране, ранний выход на пенсию, отпуск дольше, продпайки, бесплатный проезд к месту отдыха, ведомственная медицина...

Но не так все однозначно. Конечно чувство собственной значимости, причастности к делам государевым и факт принадлежности к "элите" - вещи важные и значимые. Однако сознание определяет бытие:

отпуск только в пределах страны, выезд за границу только через десять лет после окончания службы, рапорт о месте проведения выходных, палочная система отчётов, надзор СБ за родственниками, переработки, спецмероприятия...

С возрастом минусов становится больше, а способов самореализации меньше. Для спецназа есть возможность попасть на "социальный лифт" - в зону боевых действий и там заработать бонусы к карьере и боевые.

Но награда не всегда находит героя, а вот посттравматический синдром - всегда. Для аналитиков и оперативников нет даже такого "лифта". Зато есть повседневная рутина.

Итог. Проблемы в спецслужбах есть. В среднем и нижнем звене нет "своих". Полез не на тех и не туда - никто не поможет - ты сам за себя. Профсоюза нет, психологической помощи нет, а полиграф - есть. Накосячил - уволят задним числом без выходного пособия.

Зарплаты относительно небольшие: 35-80 тысяч рублей. Переработки, закредитованность и звонки от коллекторов в случае просрочки, как следствие - стресс. Друзей нет, так как горизонтальные связи опасны - товарищ может оказаться агентом из "своих".

Поэтому нечему удивляться, когда в обычной типовой многоэтажке дешевую дверь окрашенную дешевой зеленой краской журналистке CNN открывает сам фигурант скандального видео Навального.

http://glagolurfo.com/newsitems/2020/12/16/fsb-gru-fso-svr-n...

Бывший офицер ГДР попал под суд за «слив» плана Рейхстага ГРУ

Гражданин Германии Йенс Ф. обвиняется в передаче чертежей здания Бундестага, он же ранее Рейхстаг, ГРУ ГШ РФ через сотрудника российского посольства в Берлине.

По данным Der Spiegel, 55-летний житель немецкой столицы до работы в компании, обслуживающей электронику германского парламента, служил офицером в Национальной народной армии ГДР, а также имел тесные отношения с восточногерманской спецслужбой Штази.

Федеральная прокуратура ФРГ предполагант, что он решил передать российской военной разведке PDF-файлы с подробными планами Бундестага по собственной инициативе, что и сделал в 2017 году.

«Полярники» из ГРУ

Осенью 1954 года заместитель командира 1-й отдельной радиобригады ОСНАЗ полковник Петр Шмырев был вызван в управление кадров ГРУ.

– Вот что, Петр Спиридонович, – лукаво улыбнулся кадровик Павел Васильев, – наглаживай шнурки и вперед к порученцу министра. Он тебя ждет.

– Порученец министра? Меня? – удивился Шмырев.

– А чего растерялся, не хочешь пообщаться с генерал-лейтенантом Потаповым? – продолжал в том же тоне Васильев.

Петр Спиридонович Шмырев, 40-е.

Но Шмыреву было не до улыбок. Он ровным счетом ничего не понимал. С какой это радости генералу Потапову захотелось побеседовать со скромным заместителем комбрига. Казалось, ответ на подобный вопрос должен был дать Васильев. Но тот только руками развел:

– Поверь, сам не в курсе. Но мне кажется, что тебе предложат новое место службы. Возможно, с повышением. Просто так порученец министра не вызывает, сам знаешь...

Потапов Михаил Иванович

Кадровик оказался прав. Генерал Потапов долго ходить вокруг да около не стал. Он вытащил из ящика стола какую-то бумагу, пробежал ее глазами и сказал:

– Вот, товарищ полковник, запрос на вас из главного штаба ПВО страны. Главком просит назначить Шмырева Петра Спиридоновича в аппарат начальника разведки войск противовоздушной обороны страны.

Генерал протянул ему запрос, мол, убедись сам, и кивнул:

– Вы как, согласны или хотите подумать?

Теперь Шмырев понял, откуда дует ветер. Недавно начальником разведки войск ПВО был назначен генерал-лейтенант Петр Петрович Евстигнеев. В войну он руководил разведкой Ленинградского фронта и, разумеется, знал своего подчиненного заместителя командира 623-го радиодивизиона Шмырева. Теперь Евстигнеев собирался развернуть в войсках ПВО свою радиоразведку и, видимо, вспомнил о нем.

Однако это предложение не обрадовало полковника. Ему нравилось служить в войсках. На своей должности замкомбрига он уже находился три года, чувствовал себя вполне уверенно, дело знал. С командиром Иваном Мироновичем Мироновым у него были хорошие отношения, он полностью доверял Шмыреву. Словом, работать было интересно и уходить оттуда ему не хотелось.

Пётр Петрович Евстигнеев

Собственно, это он и сказал Потапову и попросил оставить его в бригаде. Генерал отнесся к такому заявлению спокойно и отпустил Петра Спиридоновича с миром.

Шмырев возвратился в ГРУ и доложил о результатах встречи первому заместителю начальника генералу Федору Феденко. Федор Александрович был человеком грубым и невыдержанным. Рассказывая о том случае, Шмырев охарактеризовал Феденко одним словом: «солдафон».

Он напустился на Шмырева: мол, кто ты такой, тебе порученец министра предлагает, а ты ломаешься, мол, не хочу. Приказал писать объяснение. Петр Спиридонович написал.

К счастью, никаких последствий разговор этот в будущем не имел. Однако спокойная служба в бригаде для Шмырева закончилась. Вскоре его вновь вызвали в кадры и предложили перейти на службу теперь уже в центральный аппарат ГРУ – в отдел радио- и радиотехнической разведки, которым командовал генерал-майор Анатолий Зюбченко. Шмырев согласился.

Зюбченко не был специалистом в области радиоразведки. В Центр его перевели с Дальнего Востока, где во время войны он возглавлял разведку одного из фронтов.

Анатолий Константинович сменил на этом посту полковника Тюменева. Правда, после Тюменева должность руководителя отдела несколько лет исполнял полковник Иван Логинов, но начальником его так и не утвердили.

Заместителем у Зюбченко был полковник Михаил Рогаткин, легендарный радиоразведчик с довоенных времен, создатель службы радиопомех.

Рогаткин Михаил Иванович

Отдел состоял из трех отделений, которые возглавляли полковники М. Чеканов, А. Борсяков и П. Костин. Была еще группа полковника А. Устименко. Она занималась изучением возможностей разведки ядерных взрывов.

Полковник Петр Шмырев был назначен заместителем начальника первого организационно-планового отдела. Так началась его служба в центральном аппарате ГРУ.

В тот период, в конце 40-х – начале 50-х годов атомная бомба перевернула взгляды военных теоретиков и практиков на характер ведения войны. В военной стратегии окончательно утвердилась концепция, в основу которой был положен тезис о ведущей роли ядерного оружия.

Из союзника США быстро превратились в главного противника СССР. И пока межконтинентальные баллистические ракеты, как основные носители самого мощного в мире оружия, еще только разрабатывались, на передний план вышла стратегическая авиация. И поэтому Соединенные Штаты Америки и Канада активно строили новую систему раннего радиолокационного обнаружения и управления авиацией.

К созданию этой системы они подошли основательно. Построили три радиолокационные линии. Первую – «Пайнтри лайн» из 33 станций – разместили вдоль южной границы Канады. Обошлась она в 50 млн. долларов и была завершена в 1954 году. Она обеспечивала опознавание и перехват целей над территориями США и Канады. Однако система страдала существенным недостатком – имела малую глубину эшелонирования и слабо улавливала низколетящие цели.

Pinetree Line

Вторая линия РЛС – «Макгилл фенс», – вступившая в строй в 1957 году, устранила эти недостатки. Станции перехватывали низколетящие самолеты, но, к сожалению, не обеспечивали их устойчивое сопровождение. Стоила система 227 млн. долларов.

И, наконец, третий рубеж дальнего радиолокационного обнаружения, более известный как «Линия Дью», включал в себя цепь из 50 РЛС и обошелся казне в астрономическую по тем временам сумму – около 350 млн. долларов. Его строительство завершилось летом 1957 года.

Эта линия прикрыла все «прорехи» в ПВО США и Канады. Теперь американцы и их соседи получали предупреждение о целях противника за 2–3 часа.

Для руководства рубежами, насыщенными сложной техникой и специалистами, было создано специальное командование НОРАД. Его штаб расположили в Колорадо-Спрингс.

Естественно, о строительстве линий РЛС стало известно командованию Вооруженных сил Советского Союза. Поступали некоторые оперативные данные, но их было явно недостаточно. Американцы предприняли крайние меры предосторожности и секретности.

Генерал-лейтенант Петр Шмырев рассказывал: «Электромагнитная доступность американских объектов с наших берегов во всех диапазонах частот’ оказалась слабой или вообще отсутствовала. А знать эти объекты мы были обязаны. Предстояло подобраться к ним поближе и попытаться разведать силами радио- и радиотехнической разведки».

Легко сказать, да нелегко сделать. Как подобраться, каким образом? Теперь уже вряд ли удастся установить, кому принадлежала идея отправить группу радиоразведчиков в дрейф на ледовой станции. А идея, надо сказать, была весьма оригинальная и, как показало время, – продуктивная. Предлагалось трех офицеров и двух солдат, мастеров слухового приема, включить в состав дрейфующей станции «Северный полюс-4».

Подготовка всей этой операции была возложена на полковника Петра Шмырева. Петр Спиридонович с большой охотой взялся за порученное дело.

Уже генерал-лейтенант Петр Спиридонович Шмырёв.

Позже Шмырев скажет: «Это поручение возвращало меня в привычный круг забот, связанных с набором и обучением людей, подготовкой технических средств, согласованием многочисленных вопросов в Главсевморпути и других ведомостях».

Старшим команды радиоразведчиков назначили майора Александра Лебедева. Майор был молод и энергичен, имел достаточный опыт службы в разведке, хорошо знал специальную технику.

Правда, следует отметить: никто из военнослужащих не был полярником, соответствующими знаниями, подготовкой не располагал. Да, они, разумеется, слышали, читали о высокополярной воздушной экспедиции «Север-1», организованной в 1937 году и руководимой академиком Отто Шмидтом, о станции «СП-1» во главе с Папаниным, но на этом их знания о зимовке на льдине заканчивались.

А ведь работа научно-исследовательских станций «Северный полюс», организуемых на дрейфующих льдах в глубоководной части Северного Ледовитого океана, проходит в очень суровых условиях. Длительная, до пяти месяцев полярная ночь, при сильных морозах до

-50° С, порывистых ветрах, метелях – зимой, и туманной, влажной погодой – летом.

Опасны расколы ледяных полей. Ведь вес средней по размерам льдины составляет около 2–3 млн тонн. В постоянном дрейфе, поворотах в ледяном покрове возникают большие, мощные напряжения, вызывающие расколы. Сотни раз льдины станций «СП» подвергались таким расколам.

Персонал станции, как правило, небольшой – 25–30 человек, в состав которого входят специалисты: океанологи, гляциологи, аэрологи, метеорологи, актинометристы, геофизики, механики, радисты, повар, врач.

Результаты наблюдений и исследований станций «Северный полюс» используются в разных отраслях народного хозяйства – в морском, речном, воздушном транспорте, в промышленности, в строительстве, а также для прогнозирования погоды и условий плавания по Северному морскому пути.

Теперь к этим отраслям присоединилась и разведка. У ней были свои специфические задачи, связанные с обороной страны. Таким образом, пятерым радиоразведчикам предстояло на 12 месяцев стать полярниками. По согласованию с Главсевморпути было принято решение включить группу разведчиков в состав коллектива станции «Северный полюс-4».

Дрейфующая станция «СП-4» начала свою работу в апреле 1954 года. Первая смена завершилась через год, в 1955-м. Радиоразведчики влились во второй состав станции.

Возглавил эту смену опытный полярник, в прошлом военный моряк Павел Гордиенко. Начальник Главного разведывательного управления генерал-полковник Михаил Шалин пригласил к себе Павла Афанасьевича.

Обговорили все вопросы, связанные с пребыванием группы на льдине. Было решено связь осуществлять через начальника «СП», по линии Главсевморпути, но шифрами военной разведки. Об истинных задачах группы во главе с майорам Лебедевым и их принадлежности к спецслужбе знал только он, начальник экспедиции.

Кроме Петра Шмырева подготовкой будущих «полярников» из ГРУ занимался Михаил Лашов. Он специалист по американской стратегической авиации, старался обучить разведчиков всему тому, что необходимо им будет в ходе работы в составе станции «Северный полюс-4».

Потом, на протяжении года Лашов непосредственно руководил разведывательной группой Лебедева. В апреле 1955 года вторая смена «СП-4» высадилась на льдину. Коллектив Состоял из 27 специалистов. Среди них и представители радиоразведки.

Надо сказать, что именно станция «СП-4» оказалась долговременнее многих других. Три года длилась ее жизнь. Три коллектива полярников, посменно, работали на одной и той же льдине. Она пересекла весь Северный Ледовитый океан, пройдя около 7 тысяч километров. Как раз в апреле 1956 года, когда заканчивалась вторая смена, близко подошла к Северному полюсу. «СП-4» находились всего в 12-ти километрах от географической точки Северного полюса.

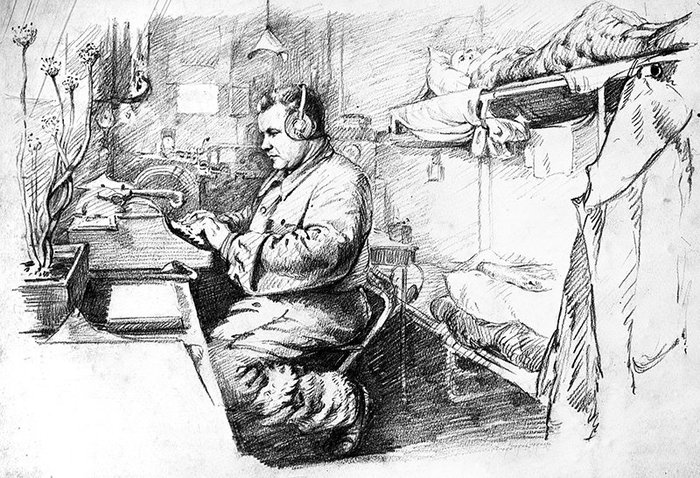

Рисунок «Радист Игорь Заведеев принимает очередную радиограмму» (дрейфующая станция «Северный полюс — 4»). Художник Игорь Рубан.

Группа радиоразведки поработала весьма продуктивно. Петр Шмырев, руководящий этой спецоперацией, дал такую оценку деятельности офицеров и солдат: «Мы определили, где находятся, сколько их, на каких частотах работают. Важно, что группа Лебедева добыла ряд ценных сведений по строящимся объектам «Линии Дью».

В ходе этого дрейфа следили радиоразведчики и за полетами американской стратегической авиации в Арктике. В общем, экспедиция была своевременная и полезная».

DEW Line

Правда, не обошлось и без сложностей. Получил ожоги радиотехник старший лейтенант Бутнев. Один из полярников неумело обращался с газовым баллоном, Бутнев, к несчастью, оказался случайно рядом.

Полярный летчик, настоящий воздушный ас Илья Мазурук сделал все возможное и невозможное, чтобы в условиях полярной ночи, с разрушенного ледового аэродрома вывезти с дрейфующей станции обожженного офицера. Бутнев, к счастью, выжил и продолжил службу в радиоразведке.

Илья Мазурук, полярный летчик, Герой Советского Союза.

Случилось несчастье и с другим членом группы, солдатом срочной службы Репиным. Его прихватил острый приступ аппендицита. Начальник станции Гордиенко и врач Сягаев приняли решение оперировать больного на месте. Операция прошла успешно, и через несколько дней Репин поднялся с кровати и приступил к исполнению своих служебных обязанностей.

Вторая смена «СП-4» завершилась 20 апреля 1956 года. Дрейф продолжался 378 суток. По возвращении на Большую Землю начальник станции Петр Гордиенко доложил: специалисты-океанологи, аэрологи, метеорологи, ледоисследователи свою задачу выполнили.

О разведках он умолчал. Оценивать работу этих людей было не в его компетенции.

... Через 10 лет, в 1965 году, радиоразведка ГРУ попытается повторить дрейф «СП-4». И пусть военно-стратегическая обстановка к этому времени изменилась и теперь ведущие позиции заняли межконтинентальные баллистические ракеты, но американские стратегические бомбардировщики Б-52 упорно отрабатывали удары с северного направления. Поэтому дрейф вдоль берегов Североамериканского континента не был излишним.

Группу радиоразведчиков возглавил тот же Лебедев. Однако ледовая обстановка в Арктике непредсказуема, и она внесла свои коррективы. Льдину раздавило, и станцию пришлось срочно эвакуировать. Люди были спасены, специальная техника тоже.

Больше попыток использовать дрейфующие льдины в целях разведки не предпринималось.

Отряд Меркурий-20

"Отряд "Меркурий-20" из спецназа ГРУ

Нес на своих РДшках чеченскую войну

Войну не выбирают, а выбирают нас

Мы базу раскатали, исполнили приказ"

Четверостишье написанное доктором 2-й роты 691-го отряда 67-й ОБрСпН ГРУ, сержантом Денисом Голубевым в июне 2000 года, после двухдневного боя с отрядом Хаттаба между Автурами и Сержень-Юртом.

Погибшие в том бою:

-капитан Валерий Семьянов

-прапорщик Вячеслав Грознов

-прапорщик Дмитрий Сяськин

-сержант Борис Торчинский

-сержант Владимир Носков

-мл.сержант Александр Емельяненко

-мл.сержант Николай Титов

-ефрейтор Сергей Черемнов

-ефрейтор Александр Шивкив (приданный сапер от 31-й бригады ВДВ)

-ст.лейтенант Александр Киреев (14-я ОБрСпН шедшая на помощь).

Служил ли Волк из "Ну, погоди!" в ГРУ?

"Жара минус двести, малиновый гром,

Хорошие вести - мы с Волком идём!

Зелёные духи за красным холмом,

Но нам тут спокойно - мы с Серым втроём..."

(из воспоминаний сослуживца Волка...)

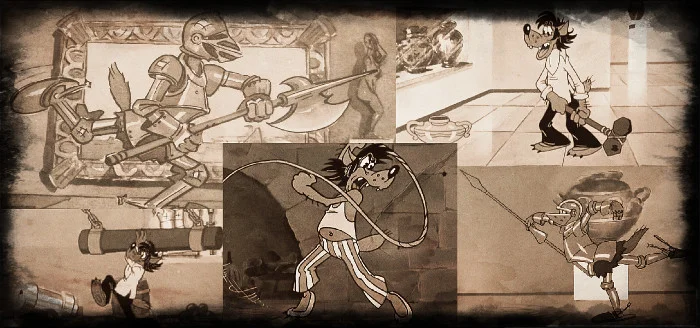

Доброго времени суток всем любителям Истории, сегодня нам предстоит разобраться с одной из загадок ХХ века - с личностью, тренированной похлеще выходцев из Моссада, волком в волчьей шкуре и настоящим гением импровизации: речь пойдёт о Волке из мультфильма "Ну, погоди!".

В Сети встречал мнение, что данный персонаж - кадровый офицер ГРУ, мол, много чего умеет и ничего не боится. Так ли это и кем он может быть ещё - попробуем разобраться.

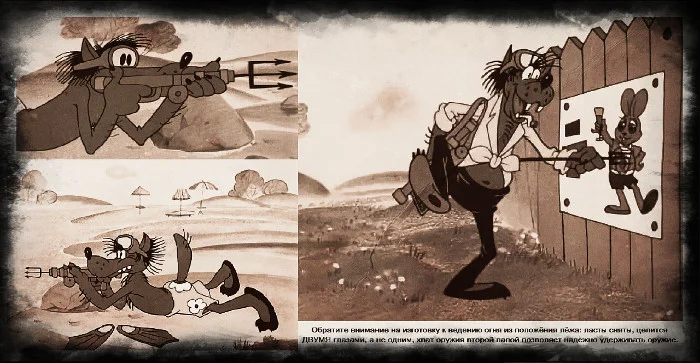

В глазах азарт боя, как у викинга - он идёт к цели, не видя преград, сжимая в руках бесшумное оружие ближнего боя... Кто Вы, мистер Волк?

Итак, пробежимся по фактам:

1. Волк владеет различными видами нестандартного оружия и спецсредствами, в том числе:

- ружьём для подводной охоты, которое довольно точное на коротких дистанциях и малошумное при работе не в гидросреде (привык при ликвидации цели убеждаться лично, что задача выполнена); возможно, проходил подготовку как боевой пловец

Обратите внимание на изготовку к ведению огня из положения лёжа: ласты сняты, целится ДВУМЯ глазами, а не одним, хват оружия второй лапой позволяет надёжно удерживать оружие.

- знаком с устаревшими образцами вооружения, однако, отдаёт предпочтение опять же метательному оружию - возможно, профессиональная деформация личности (привык не шуметь и не хочет демаскировать свою позицию вспышкой выстрела)

Стоит в пол-оборота - уменьшает свои габариты для снижения точности прицельного огня противника?

- владеет различными видами холодного оружия, но способен адаптировать технику боя под любо подручное средство; судя по некоторым стойкам, изучал боевой раздел у-шу (командировки в Азию?)

Он готов применить любое оружие, но настоящее оружие - он сам...

2. Долгие тренировки психики выработали в Волке удивительное хладнокровие: его не пугают противники крупнее него, ядовитые змеи; волк не теряет самообладания при встрече с каннибалами, а при встрече с мистикой первым делом ищет закономерности и пытается выйти из изменённого состояния сознания сознания путём деактивации токсинов в организме (знаком с техникой медикаментозного ведения допроса и методах борьбы с ней)

Возможно, Волк побывал не только в Азии, но и в Африке, раз спокоен при попытках употребить его в пищу и не боится змей. Это уже косвенно указывает на Анголу.

3. Водит различные виды транспорта, знаком с техникой контраварийного вождения и умеет управлять транспортным средством даже при условии его частичного разрушения, знаком с космической и авиационной техникой (прям как те ребята во Вьетнаме) - эти навыки в СССР для обычного гражданского лица находились если и не под запретом, то уж точно не в широком доступе, а с учётом необходимости полигона для отработки нештатных ситуаций - версия про то, что Волк "простой парнишка с руками из нужного места" и вовсе не выдерживает критики.

На архивном фото далеко не весь перечень транспортных средств. которыми управлял Волк, список намного обширнее.

4. Волк отлично маскируется, сливается с местностью за доли секунды, учитывает психологию цели и особенности окружающей обстановки; он лишён предрассудков и комплексов, а скорость, с которой он переодевается, явно превышает пресловутые секунды "пока горит спичка"

Больше всего впечатляет даже не скорость, а умение маскироваться подручными средствами: этому матёрому специалисту не нужен чемодан париков и крутые гаджеты, он находит всё необходимое на месте.

5. Тактико-специальная подготовка Волка также хорошо прослеживается по отдельным эпизодам:

- наличие парашютно-десантной подготовки

ЕМУ ДАЖЕ НЕ НУЖЕН ПАРАШЮТ! Он настолько сроднился с небом, что просто прыгает и приземляется в тандеме с другим десантником - даже без его ведома...

- наличие водолазной подготовки

И снова вода - чувствуется, что тут Волк более уверен в себе. Всё же боевой пловец?

- навыки работы стрелка-наблюдателя (работал вторым номером в снайперской паре?)

Учитывая ночное время, можем предположить, что пользуется НСПУ либо его аналогом (кстати, о "ночнике" писал на канале, ссылку дам в конце статьи)

- навыки работы оперативником "наружки" - умело находит и преследует зайца в толпе, различает его силуэт в условиях плохой видимости в сложных метеоусловиях

К тому же, как и многие сотрудники наружки, Волк абсолютно спокоен на морозе в лёгкой одежде - сказывается длительная работа "в поле" в любую погоду.

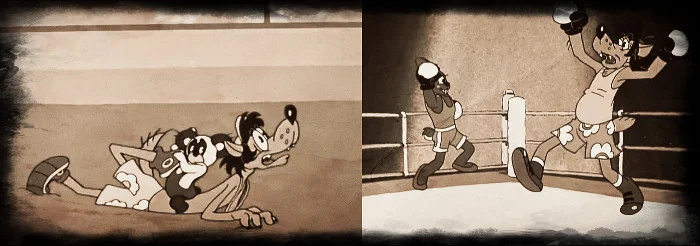

6. Полномочия Волка при работе в городе также весьма впечатляют: его пускают на одно из самых охраняемых мероприятий в истории СССР ("Олимпиада-80"), Волк имеет доступ на телевидение, ему сходят с рук лап многочисленные факты нарушения общественного порядка.

А даже если Волка "арестовывают", то подозрительно быстро отпускают

7. Рукопашный бой - казалось бы, слабое место во всей теории, ведь Волк проигрывает схватки на ринге и борцу, и боксёру, однако если рассмотреть всю ситуацию со стороны... Волк - "товарищ в штатском". который на Олимпиаде просто "гуляет". Демонстрировать свои навыки боя на уничтожение цели при проведении спортивного мероприятия - значит:

- расшифровать свою принадлежность к спецслужбам

- стать участником международного скандала после отправки спортсмена в Страну Вечной Охоты

На кадре справа даже видно, как Волк специально раскрывается под удар. В глазах осознание неизбежного удара, но наш герой лишь делает шаг навстречу, чтобы увеличить его кинетическую энергию...

Выходит, Волк настолько владеет своими эмоциями и телом, что может подавить рефлексы матёрого диверсанта и дать себя победить ради выполнения поставленной задачи, что говорит о запредельном уровне подготовки.

Вывод

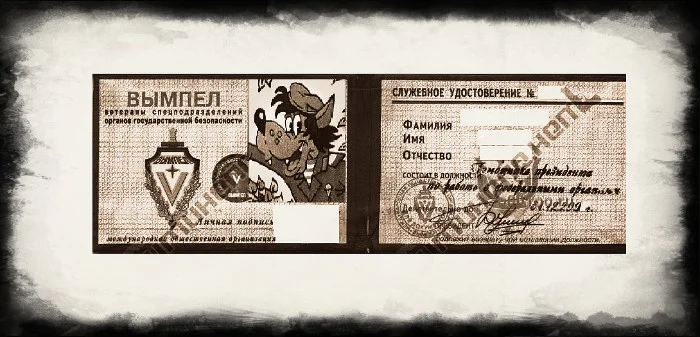

После всего сказанного, остаётся резюмировать: Волк из спецуры! Скорее всего, выходец из ГРУ, диверс-подводник. За успехи в службе и выдающиеся данные был направлен в КГБ, где прошёл обучение, в том числе и поднатаскался в наружке. Затем - вошёл в состав легендарного "Вымпела", что объясняет косвенные данные о командировках по всему земному шару.

В пользу теории о том, что Волк выходец из морской стихии, говорит и то, что он мастерски заделал пробоину в корпусе корабля и откачал воду, чем спас десятки мирных жизней. Правда, это наводит на мысли, что начать свою карьеру наш герой мог и в морской пехоте... Но тогда придётся брать в расчёт и его выдающуюся парашютно-десантную подготовку, записывая Волка в ВДВ. Я же склоняюсь к теории с ГРУ, так как у парней бывает работа и в воде, и на суше, и в воздухе (как и у Волка).

И каждый раз, когда нашего персонажа "увозит милиция", я думаю, что увозят его за угол, где он достаёт своё удостоверение, после чего продолжает выполнение поставленной задачи.

На этом сегодня всё, больше статей с разбором персонажей, про Историю, оружие и войны тут: https://zen.yandex.ru/historyandweapon

Источник статьи: https://zen.yandex.ru/media/historyandweapon/slujil-li-volk-...

Американцы повелись на хитрость советского комбрига

3 коротких истории про учения военных которые как всегда - то идут не по плану, то идут вроде по плану, но зато как в том анекдоте про инопланетян, американцев, французов, бункер на марсе и, конечно, русских, куда уж без них. Есть текст, есть видео - кому как удобней.

1.

Отец рассказывал. Ракетная бригада пройдя перевооружение и подготовку в Союзе вернулась в ГСВГ. Через некоторое время решили провести с ними учения. Без пусков соответственно. Комплекс был типа ,,Скад" новинка, и америкосы активно охотились за ним. Понятно , что на учениях миссии (ну тобишь иностранная разведка) жизни не дадут. А бригаде на учения придали то ли роту трубопроводную, то ли батальон. Комбриг был приколист.

Трубоукладочную технику приказал накрыть тентами так, что бы хрен было понятно, что это. Охрану определили к этим трубам, как охрану ядрёных бомб. Начались учения. Америкосы про ракеты уже кое что знали. А тут такое стоит все затентованное и загадочное. "Это что"? - изумились американцы и давай пытаться разведать. И так они и сяк, а все никак.

Их к трубам на километр не подпускали.

Охраны много и очень серьёзно себя ведёт. Суток трое катались по Германии. И никак не получается узнать что за секреты скрывают Советы. Ракетчики спокойно занимаются, америкосы не мешают - не до того им - там под тентами что-то сверхсекретное... Наконец трубопроводчики получили задачу на прокладку труб. Когда расчехлили свои укладчики хохот стоял на всё ГВСГ.

Очевидцы утверждают, что америкосы от ярости даже по-русски матерились, плевались сквозь зубы, а особо возмущенные рвали волосы на голове.

2.

Случилась эта история в одном дальневосточном городе в двухтысячных. В рамках учений наши орлы-спецназовцы (какого подразделения - история умалчивает) под видом злых террористов должны были по жд-полотну просочиться на "стратегический" мост и его учебно захватить после чего наши спец войска должны были его расзахватить обратно, а террористов выгнать.

Нюансы были утрясены и в обычный день группа под видом рабочих путейцев выдвинулась и-и-и... была встречена вызванной кем-то железнодорожной милицией, учения перенесли милицию отправили бдить за шпалами и начали выяснять кто ментов то вызвал. Оказалось это была бабушка пенсионерка которая тихонечко сидела на проходной административного здания ЖД и видела пути.

Она при виде группы и вызвала практически сразу милицию. Начали выяснять в чём прокололись выглядели же один в один.

Бабушка сказала следующее- ну то что они все подтянутые и молодые спортивные такие и ни одного старшего путейца на группу - бывает, то что у них на ногах новенькие интересные берцы почищенные, а не убитые вусмерть кирзачи ну-у тоже может быть, то что несут инструменты в сумках а не катят на половинке(это такая половинка дрезины мини тележка идёт из пары колёс) тоже вполне может быть НО то что 16 часов дня пятницы а у них ни в одном глазу - такого быть не может! Это не наши это вороги какую-то гадость замышляют надо вызывать подмогу. Вот так бабушка учебно конечно но фактически защитила стратегический объект.

Остаётся добавить что потом мост захватили и расзахватили обратно вполне успешно, не причастных отметили, а участников не вспомнили и слава богу.

3.

В конце 80-х , после института служил зампотехом в штабе авиаполка в Айни, это Точикистон. Наши соколы летали "за речку" бомбить в Афган, поэтому у нас к контрдиверсионной работе относились серьезно. Ну как серьезно - как обычно в Совке - ради галочки.

Как то утром ЛС полка объявляют, что на территории округа проводятся крупные контрдиверсионные учения. Против нас работает СпецНаз ГРУ, естессно. Где и как коварный враг нанесет удар - неизвестно. Но мы должны принять все меры. Обновить пропуска в часть, изменить систему вопрос-ответ при опознавании патрулей, усилить все караулы, увольнения отменяются. Сформировать дополнительные патрульные группы, с офицерами во главе. Старшим назначается начтштаба полка, подполковник Н - боевой. заслуженный летчик, награжденный орденом Красного Знамени.

Следует сказать, что легенда о суперсолдатах СпН , в одиночку способных уложить целый взвод и угнать СУ-26 прямо из капонира действовала на нас устрашающе и желающих посоревноваться с ГРУшниками как-то не находилось.

Дня три все сидели как на гвоздях, командование непрерывно призывало всех к бдительности. И вот час Х пробил... Одновременно грохнули имитаторы с желтым дымом у распред-узла трубопровода ГСМ, склада авиации вооружения и узла связи КП. Героического подполковника, нагло, в 200 метрах от КПП, на виду у караула остановили трое неизвестных, вытряхнули из УАЗа и вместе с с водителем увезли в неизвестном направлении.

Самое обидное, что при оказании сопротивления налетчикам, офицер потерял партбилет, что навлекло на него крупные неприятности впоследствии... Справедливости ради надо заметить, что практически все части, принимающие участие в этом шоу, в той или иной мере понесли урон... Как говорится, было невкусно, но хватило всем.