Бугры пучения

Республика Саха - Якутия.

Фото: Денис Исаев

Бугры пучения, или пинго, или булгунняхи (от якутского «холм, вершина, курган») — это положительные формы криогенного (мерзлотного) рельефа. Они образуются во многих местах на Севере, где распространены многолетнемерзлые породы: в Северной Америке (около 3500 бугров), России (свыше 6000), Скандинавии, Гренландии, Шпицбергене, Монголии, Тибете. Высота бугров колеблется в пределах от одного до 50 м и даже больше, диаметр — от нескольких метров до сотен метров.

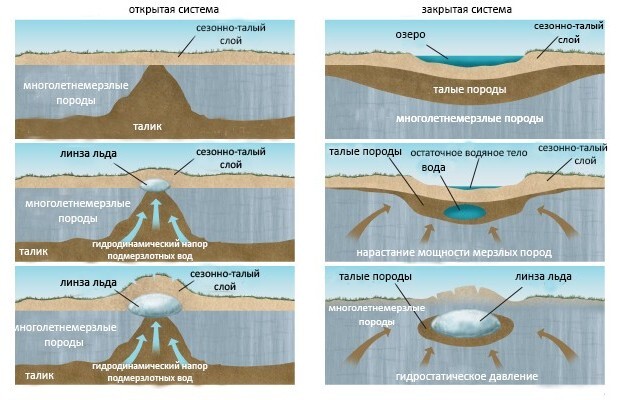

Механизм образования бугра пучения зависит от того, открытая это система или закрытая. В закрытой системе талые породы окружены со всех сторон многолетнемерзлыми породами. В районах вечной мерзлоты грунты, расположенные непосредственно под озером, не замерзают и находятся в талом состоянии (если глубина водоема превышает мощность льда в зимний период). Чем больше водоем, тем больше массив талых грунтов под ним — талик. Под наиболее крупными озерами многолетнемерзлые породы могут и вовсе отсутствовать. При обмелении или иссушении озера подозерный талик начинает промерзать со всех сторон. Под воздействием возникшего гидростатического давления мерзлый грунт в наиболее слабом месте выгибается, образуя бугор пучения с ядром из льда или льда с грунтом.

Нередко встречается и другой тип бугров пучения — гидролакколиты. Это открытая система. Гидролакколиты образуются в местах с тектоническими разломами, где по трещинам в породах могут поступать артезианские воды из горизонтов, находящихся под вечномерзлыми грунтами, — это так называемые зоны разгрузки подземных вод. Поднимаясь вверх, вода замерзает, за счет постоянного притока снизу происходит рост гидролакколита. Таким образом, его происхождение сопоставимо с магматическими лакколитами, которые образуются в результате застывания лавы на поверхности, поднимающейся из земных недр по трещинам.

Схема образования бугров пучения. В закрытой системе талые воды окружены со всех сторон многолетнемерзлыми породами. В открытой есть постоянный приток грунтовых вод. Рисунок с сайта britannica.com

Бугры пучения образуются в настоящее время в южных областях вечной мерзлоты. Этот процесс происходил и в прошлом. Возраст отдельных бугров пучения на севере Канады или Западной Сибири может достигать нескольких тысяч лет. Их формирование связано с периодами похолодания в голоцене, когда происходило обмеление и спуск термокарстовых озер, образовавшихся в результате голоценового климатического оптимума и деградации мерзлых пород.

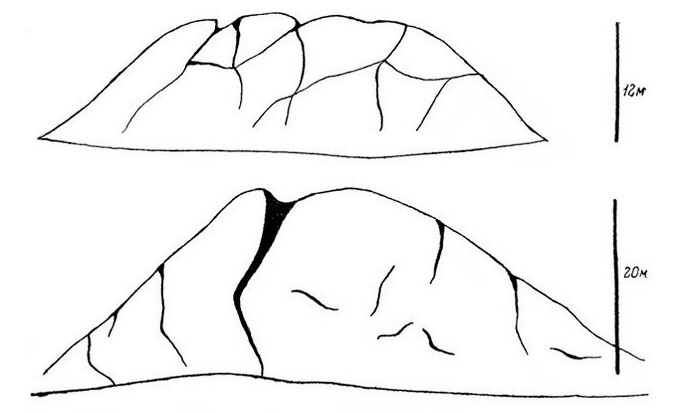

Характерная особенность внешнего облика большинства бугров пучения — трещиноватость поверхности. В некоторых случаях глубокие трещины рассекают их более чем до середины, из-за чего подобные бугры с большого расстояния кажутся двухвершинными. Через трещины под давлением может происходить излияние воды или водогрязевого потока. Образуется кратер, как у вулканов. В отдельных случаях вслед за образованием кратера происходит оттаивание и разрушение бугра, в результате чего на его месте может снова образоваться озеро или болото. Если это болото или озеро впоследствии опять начнет промерзать (из-за частичного осушения), то снова образуется бугор пучения. Кратер виден на фотографии канадского пинго, в нем уже образуется озеро.

Система трещин на разрушающихся гидролакколитах северного Ямала. Рисунок с сайта evgengusev.narod.ru

Размеры бугров пучения зависят от характера промерзания и образования отложений, начальной влажности и других свойств породы. Бугры пучения не всегда достигают больших размеров. На рисунке ниже представлены небольшие бугры пучения, образовавшиеся вследствие осушения аласа в Центральной Якутии. Аласами называют котловины, образовавшиеся в результате вытаивания и просадки льдистых мерзлых отложений и подземных льдов. Часто в центре такого понижения существует озеро. В последнее время аласами называют любую котловину, которая образовалась в результате вытаивания подземных льдов. Если это озеро осушится (так как алас находится на высокой водораздельной равнине, а само озеро выше, чем местная речная сеть), то начнется промораживание талых пород, которое будет сопровождаться ростом бугра пучения.

Алас в Центральной Якутии. Фото с сайта ukhtoma.ru

По-видимому, бугры пучения играют важную роль в культуре северных народов. Например, в 2014 году в бассейне верхнего течения реки Индигирки в Оймяконском районе Якутии были обнаружены три якутских захоронения позднего средневековья (XVII–XVIII века), которые располагаются на трех булгунняхах. Булгунняхи зовутся местными жителями эбюгэ, что с якутского переводится как «предок». В одной из легенд о заселении якутами северных окраин Ёбюгэ упоминается как имя одного из предков оймяконских якутов, который вместе со старшим братом Бордуулаахом в поисках места жительства прибыл в Оймякон, а далее они ушли на север, в местность Хонуу (ныне — Момский район), где и остались.

Бывают сезонные и однолетние бугры пучения, а также другие явления, вызванные пучением. Пучение грунтов — явление сложное и в разных породах происходит по-разному, но везде в зоне распространения мерзлых пород оно несет опасность и проблемы для хозяйственного освоения севера человеком. Неравномерность этих процессов часто приводит здания и сооружения в аварийное состояние и даже вызывает их полное разрушение. А железная дорога Чум — Салехард — Игарка протяженностью 900 км, которая активно строилась в середине прошлого века (в ее строительство было вложено 42 млрд руб.), из-за бугров пучения так и осталась недостроенной. Сейчас она известна как Мертвая дорога.

Современное состояние дороги Чум — Салехард — Игарка при пересечении бугристых ландшафтов. Фото с сайта tourister.ru

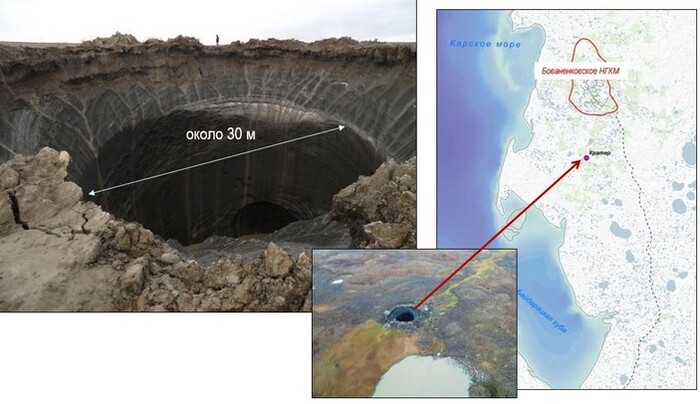

Бугры пучения, достигшие значительных размеров, могут взрываться, образуя вместо резко положительных форм рельефа, наоборот, резко отрицательные. Так, со взрывом газа, скопившегося в полости на месте бугра пучения в результате постепенного вытаивания подземного льда, связывают образование в июле 2014 года уникального Ямальского кратера.

Ямальский кратер и его местоположение на карте. Фото из доклада А. А. Нежданова, А. С. Смирнова в рамках семинара по исследованию Ямальской воронки

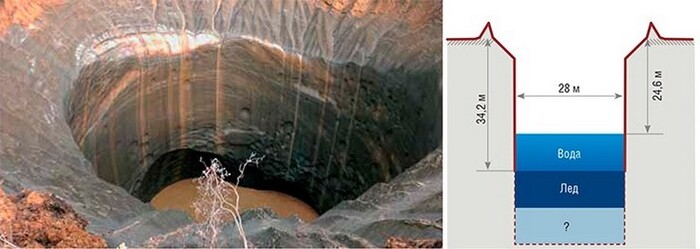

Результаты рекогносцировки с помощью GPS-навигатора показали, что диаметр всей формы вместе с бруствером составляет 70 метров (здесь бруствер — слой выброшенной породы, расположенный по краю кратера). Ширина бруствера достигает 20 м. Кратер, расположенный внутри бруствера, видимо, имеет диаметр не более 30 м по верху и до 25 м ниже уступа. Глубина также точно не измерена, но есть основания полагать по результатам съемки портативной видеокамерой, опущенной в кратер, что она заведомо превышает 50 м и может достигать 70 м.

Схема строения Ямальского кратера. Изображение из статьи М. И. Эпов и др., 2014. Бермудский треугольник Ямала

Первые гипотезы связывали образование кратера с падением метеорита, но были отвергнуты исследователями. Была отброшена также гипотеза техногенного возникновения кратера, так как в его окрестностях не было найдено никаких следов деятельности человека. Остальные гипотезы так или иначе связывают появление кратера с газовыми выбросами. Различия — только в механизмах и причинах такого катастрофического выброса. Так, согласно гипотезе, связанной с изменением климата, 2012 год отличался наиболее теплым летом, летние осадки были максимальными. Изменение температуры мерзлой породы в районе кратера происходит несинхронно с увеличением температуры воздуха, волна тепла достигла большей глубины только в 2013 году, что привело к процессу высвобождения заключенного в верхних горизонтах мерзлоты газа. Другие гипотезы также связывали выбросы газа с изменением температуры, но добавляли, что причиной появления Ямальского кратера стало разрушение газогидратов, находящихся на глубине 60–80 м. При разложении газогидратов объем выделившегося газа превышает объем породы в сотни раз.

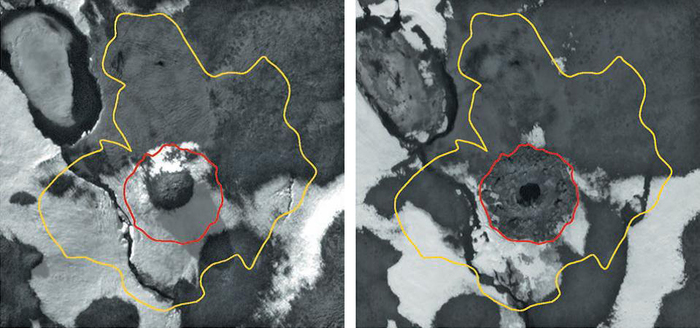

Ямальский кратер на космических снимках сверхвысокого разрешения. Слева — состояние участка до образования воронки (снимок WorldView-1 от 09.06.2013). Справа — существующая воронка (снимок WorldView-1 от 15.06.2014). Красная линия — внешняя граница бруствера воронки; желтая — граница зоны разброса материала из воронки. Фото из статьи А. И. Кизяков и др., 2015. Геоморфологические условия образования воронки газового выброса и динамика этой формы на Центральном Ямале

На данный момент обнаружено более десятка подобных гигантских кратеров на территории Ямала, Таймыра, Гыданского и Тазовского полуострова, а по данным аэрокосмической съемки выявлено более 150 озер с многочисленными кратерами в донных отложениях, нередко с брустверами выброшенной породы.

Якутск: один из крупнейших городов на вечной мерзлоте

Сегодня крупнейший субъект Российской Федерации и самый крупный административно-территориальный субъект в мире – Республика Саха (Якутия) отмечает День государственности.

Предлагаю перенестись на несколько десятилетий назад и посмотреть небольшой сюжет об интенсивном строительстве в городе Якутске, в условиях вечной мерзлоты, полярной ночи и трескучих морозов, жилых домов и объектов культуры.

14.08.1979. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд России», www.youtube.com/c/gtrftv

Ледяной пляж Булуус растаял из-за жары в Якутии

В Канаде нашли идеально сохранившегося мамонтёнка

Ему 30 тысяч лет!

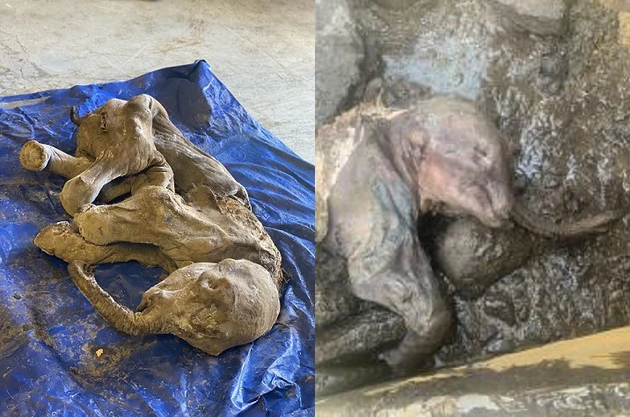

Золотодобытчик нашёл мумифицированного детёныша шерстистого мамонта на традиционной территории Трондек-Хвечин в канадском Юконе.

Тр'ондэк Хвэч'ин Нун чо га, что на языке хань переводится как «большой детёныш животного»– именно такое имя старейшины первой нации (так называют коренных жителей Канады) дали мамонтёнку-самке, которого обнаружили в Канаде на золотом прииске.

Нун чо га – самая полная мумия мамонта, когда-либо обнаруживавшаяся в Северной Америке. Когда-то этот малыш топал по Юкону, где скакали дикие лошади, рыскали пещерные львы и ступали гигантские степные бизоны. После смерти мамонтёнок тысячи лет пролежал в вечной мерзлоте на протяжении ледникового периода.

Детёныша мамонта нашёл молодой золотодобытчик во время раскапывания навоза. Доктор Грант Зазула, палеонтолог правительства Юкона, заявил, что это «самое важное открытие в палеонтологии в Северной Америке».

Мамонтёнок сохранился практически в идеальном состоянии

Исследователи предполагают, что мамонтёнок слишком далеко отошёл от матери и намертво (буквально) застрял в грязи. По словам профессора Дэна Шугара из Университета Калгари, участвовавшего в раскопках, сохранность мумии детёныша поражает. У мамонтёнка сохранились хитиновые наросты на ногах (аналог ногтей), шкура с шерстью, туловище и даже кишки, по содержимому которых удалось определить, что последней трапезой животного была трава.

Юкон широко известен той коллекцией находок ледникового периода, которые там обнаружили, но такие безупречные и хорошо сохранившиеся экземпляры попадаются крайне редко.

«Как палеонтолог ледникового периода, я всю жизнь мечтал встретиться лицом к лицу с настоящим шерстистым мамонтом. Эта мечта сбылась сегодня. Нун чо га прекрасна и является одним из самых невероятных мумифицированных животных ледникового периода, когда-либо обнаруженных в мире», – сказал Грант Зазула.

Шерстистые мамонты размером с африканских слонов бродили по планете еще 4 000 лет назад. Первобытные люди охотились на них, питались их мясом и использовали мамонтовые кости и бивни для первых «проб» в искусстве, создания инструментов и украшения жилищ. Учёные расходятся во мнениях относительно того, что привело к вымиранию мамонтов: охота или изменение климата.

Не вечная мерзлота: Экологически чистая энергия, способная охладить Землю

Написал "Моё", но чтобы понять суть процесса, вначале поместил выжимку из интересной статьи РИА Новости и общедоступные знания.

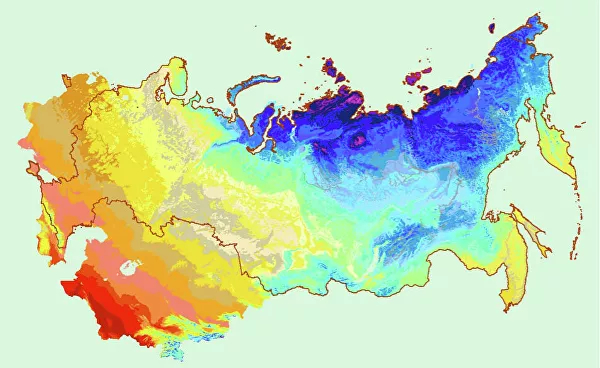

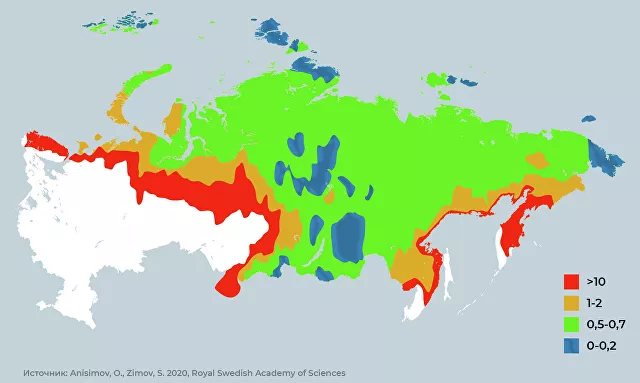

Вечная мерзлота занимает территорию более 60% территории России с населением 15 миллионов жителей. На карте это зелёный и синий цвет

Её опасность заключаются:

*в угрозе нарушения целостности мерзлых пород для зданий и сооружений

*в рисках высвобождения опасных патогенов при вскрытии могильников животных

*в заразных древних бактериях и вирусах, сохранившихся в замёрзших болотах

*в выбросах метана при таянии газовых гидратов, находящихся под вечной мерзлотой

Арктика - хранилища льда. Скрытая теплота перехода, превращения льда в воду при 0⁰С, сопровождается связыванием избыточной энергии атмосферы, достаточной для нагревания той же массы воды на 80⁰С. Или 1кг тающего льда забирает у атмосферы энергию, достаточную для нагревания 25м³ воздуха на 10⁰С! Лёд Арктики и Антарктики, вечная мерзлота Сибири - естественный кондиционер планеты, замедляющий скорость глобального потепления. Данный процесс спасает человечество не только от повышения температуры, но и пожаров, разрушения озонового слоя, повышения уровня мирового океана. И наоборот, при замерзании льда выделяется энергия, которая не даёт зимнему воздуху быстро охладиться до температуры минус 120⁰С. Сибирь и Северный Ледовитый океан спасают северное полушарие планеты от резких колебаний температуры.

Протаивание мерзлоты в теплый период года зависит от широты местности и глубина может быть от десятков сантиметров до двух-трех метров.

Поэтому в России на государственном уровне приняли решение создать национальную систему мониторинга многолетней мерзлоты. Из федерального бюджета на проект выделят 1,7 миллиарда рублей. Концепцию разработали в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ).

Согласно документу, в 2023-2025-м на 140 действующих станциях сети Росгидромета пробурят 25-метровые скважины, установят датчики. Это будут пункты фонового мониторинга. Свойства мерзлых пород изучат по извлеченным из скважин кернам. Кроме того, на 20 метеостанциях организуют площадки наблюдений за динамикой сезонно-талого слоя — протаивающего в теплый период года.

Примерно так же — скважины плюс площадки — формируется международная сеть мониторинга криолитозоны GTN-P, в создании которой участвуют и ученые из Российской академии наук. Общая база данных позволяет строить прогнозы состояния вечной мерзлоты любого масштаба, а также интегрировать результаты в глобальные климатические модели...

Помимо системы климатического мониторинга, ученые предлагают создать 15 геокриологических полигонов по всей Арктике от Европейского Севера до Чукотки — в каждой климатической зоне и на каждом типе мерзлоты. Эти организованные по единому стандарту и обладающие собственной наблюдательной сетью скважин и площадок территории площадью десятки тысяч квадратных километров, по мнению экспертов, станут ключевыми для сбора и обобщения информации о мерзлых грунтах и потенциально опасных криогенных процессах..

В 1828 году купец Федор Шергин решил вырыть во дворе своего дома в Якутске глубокий колодец, чтобы достать до водоносного горизонта. Это считается датой рождения отечественной геокриологии. Через несколько лет, когда удалось пройти 30 метров, измеренная температура грунта все еще была ниже нуля.

Купец собирался прекратить работы, но в 1831-м в Якутск приехал адмирал Ф. П. Врангель. Он заинтересовался проектом, пообещал поддержку. После этого еще пять лет колодец копали на средства Российско-американской компании. Остановились на глубине 116,4 метра в связи с "очевидной бесперспективностью". Только в 1930-х установили, что мерзлый слой там заканчивается на уровне 189 метров!

Пруф:

https://ria.ru/20220305/merzlota-1775890813.html

Моё:

Люди не догадываются о громадной экологически чистой энергии, которую можно получать, используя холод Арктики.

1кг льда при замерзании отдает λ=335кДж энергии. Энергия, заключённая в 1км³ воды:

Q=λm=λρν=335кДж*1000кг/м³*10⁹м³= =3,35*10¹⁴кДж

Такую же энергию заберёт лёд при плавлении.

Это в 42 раза больше электроэнергии, которую вырабатывает 1 гидроагрегат Красноярской ГЭС в течение года.

Доступный способ достать эту энергию из замерзающего Северного Ледовитого океана, якутских болот (вечной мерзлоты) - использование термопар. Их эффективность небольшая, но учитывая громадное значение выделяемой энергии с 1км³ воды даже при КПД 3-4% они окажутся более выгодными, чем агрегаты ГЭС.

Это самая экологически чистая энергия. Она не нагревает Землю, а помогает её охлаждать, не наносит существенного вреда природе, поскольку нет жизни в замёрзшей земле, кроме поверхностного слоя.

В моём представлении такие криотермальные электростанции (КТЭ) могут представлять собой скважины, пробуренные на глубину 100м, внутри которых находятся термопары. Скважины распологаются на расстоянии 10-20м в шахматном порядке. Верхний спай термопары нагревается летом теплым воздухом, а зимой охлаждается более холодным, относительно нижнего спая, находящегося в земле. Для увеличения напряжения и тока, спаи металлов (полупроводников) в каждой шахте включаются последовательно по всей длине шахты и параллельно с соседними термопарами из других скважин.

Эффективность:

Площадь КТЭ 10км² будет эквивалентна 5 гидроагрегатам Красноярской ГЭС, если использовать полупроводниковые термопары с КПД 15%.

Сложно оценить эффективность охлаждения планеты таким глобальным методом. При этом температура планеты будет уменьшаться, а людям живущим рядом с такой КТЭ будут тепло, благодаря низкой КПД термопар: большая часть энергии (85%), выделяемая промерзающей тундрой будет идти на нагревание воздуха. Так, установленная КТЭ вблизи Якутска, по розе ветров, сможет повысить температуру в городе зимой на 10-30⁰С.

Строительство таких станций (КТЭ) возможны не только в Сибири но и в Канаде, Америке, Гренландии...