340 лет со дня рождения мореплавателя Витуса Беринга

Он был родом из Дании, учился в Морском кадетском корпусе, участвовал в Азовском походе Петра Первого и бывал у берегов Вест-Индии. Его экспедиция искала сухопутный перешеек между Азией и Северной Америкой, а нашла пролив, разделяющий два континента. Он достиг берегов Аляски и нанес на карту несколько Алеутских и Курильских островов. Из 60 лет жизни, 38 он провёл на службе России. Его именем названы море, пролив, остров, мыс и ледник. 12 августа 1681 года родился Витус Беринг — мореплаватель и полярный исследователь.

По словам историков, уже в 1695-м Беринг отправился в первое плавание. В качестве юнги он сопровождал своего сводного брата, посещавшего датские заморские владения в Индии. В дальнейшем Витус получил образование в Голландии, в Амстердамском морском кадетском корпусе.

В 1704 году Беринг принял предложение о поступлении на российскую военно-морскую службу. Он служил на Балтике и Азовском море, принимал участие в Северной войне и боевых действиях против Османской империи.

При Петре I в Россию привлекали много иностранных наёмников в хорошем смысле этого слова. Одним из них стал Беринг. Лучшие талантливые кадры из европейских стран шли служить России не только ради денег, но и ради колоссальных перспектив, возникавших перед ними в нашей огромной стране. С 1712 года Беринг командовал различными судами, но после почти 20 лет службы подал в отставку. По словам историков, причиной тому послужило отсутствие решения командования о производстве его в капитаны 1-го ранга.

Однако год спустя Пётр I дал указание вернуть Беринга на службу и присвоить ему чин, которого тот добивался. Царь уже несколько лет задумывался над снаряжением экспедиции, которая бы выяснила, существует ли пролив между Азией и Северной Америкой. Поручить руководство экспедицией император решил именно Берингу.

Пётр I подготовил инструкцию, согласно которой они должны были построить на Камчатке один или два бота, двигаться на них на север, выяснить соединяется ли Азия с Америкой и составить карту исследованных земель. Помощником Беринга был назначен лейтенант Алексей Чириков.

В начале 1725 года Беринг вместе со своими спутниками выдвинулся из Санкт-Петербурга в Охотск. В пути они находились более двух лет. Весной 1728 года участники экспедиции прибыли в Нижнекамчатск и занялись строительством бота «Святой Гавриил». Летом того же года они вышли в море и двинулись на север, согласно инструкциям уже умершего к этому времени Петра I.

Экспедиция поднялась до 67° 18′ северной широты, пройдя почти весь пролив, названный впоследствии Беринговым. Пообщавшись с местными жителями, российские моряки убедились, что азиатский берег поворачивает на запад, а к северу никаких признаков суши не наблюдается. Участники экспедиции повернули на северо-восток, но никакой земли там также не обнаружили и взяли курс на Нижнекамчатск. У берегов Камчатки они первыми посетили остров Святого Лаврентия, а также сделали ряд других географических открытий.

После строительства второго бота, получившего название «Фортуна», Беринг назначил Чирикова его командиром. Летом 1729 года члены экспедиции уже на двух судах вышли в море. Они двинулись на восток, но новых земель не обнаружили и занялись исследованием побережья Камчатки.

По результатам Первой Камчатской экспедиции стало ясно, что Камчатка не соединяется с Японией. Кроме того, Беринг произвёл картографическую съёмку примерно 3,5 тыс. км побережья моря, названного затем в его честь.

По словам историков, часть того, что сделала экспедиция Беринга (в частности, посещение Берингова пролива) ранее уже совершил первопроходец Семён Дежнёв, однако о результатах его исследований, проведённых несколькими десятилетиями ранее, в Санкт-Петербурге на тот момент ещё не было известно. Как отметил почётный полярник России Валерий Ипполитов, любые сведения с востока в европейскую часть России в то время шли чрезвычайно долго, документы об экспедиции Дежнёва банально затерялись и были обнаружены в архивах почти 80 лет спустя.

Вернувшись в Санкт-Петербург, Беринг представил подробный доклад о своём путешествии и составленные им карты в Адмиралтейств-коллегию — высший орган управления военно-морскими делами в России. Мореплаватель предложил организовать новую экспедицию для тщательного исследования северных берегов Сибири. По словам историков, членов коллегии не устроило то, на каком уровне экспедиция Беринга изучила вопрос о существовании пролива между Азией и Северной Америкой, однако в целом его доклад и предложения одобрили. Адмиралтейств-коллегия представила Беринга к присвоению чина капитан-командора (по современным меркам — промежуточного между контр-адмиралом и капитаном 1-го ранга) и к денежной премии.

По инициативе Беринга перед новой экспедицией были поставлены масштабные задачи: поиск путей в Америку и Японию, описание северного побережья России между реками Леной и Обью, создание административной и экономической инфраструктуры в Охотском крае и на Камчатке. Беринг поднимал вопросы основания на Дальнем Востоке металлургических предприятий и судостроительных верфей, организации в регионе сельского хозяйства, формирования из местного населения регулярных воинских подразделений, развития добывающей промышленности, налаживания международной торговли и религиозного просвещения.

В 1732 году идеи Беринга полностью поддержала императрица Анна Иоанновна, издавшая указ, в котором подчеркнула, что его предложения полностью отвечают «государственной пользе». Царица поручила снарядить Вторую Камчатскую экспедицию (известна также как Великая Северная экспедиция), в состав которой, помимо самого Беринга и его давних соратников, вошёл ещё ряд известных путешественников и учёных: Дмитрий и Харитон Лаптевы, Дмитрий Овцын, Степан Малыгин, Василий Прончищев, Герхард Миллер, Георг Стеллер и другие. Они были поделены на отряды, перед каждым из которых была поставлена задача по изучению отдельных участков побережья России от Архангельска до Амура. Один из отрядов должен был найти путь в Японию.

Сам Беринг вместе с Чириковым вызвался окончательно прояснить вопрос наличия пролива между Азией и Америкой, а затем изучить американские берега. Перед участниками экспедиции была также поставлена политическая задача - распространение российской власти на все вновь открытые земли. На организацию исследований были выделены значительные средства.

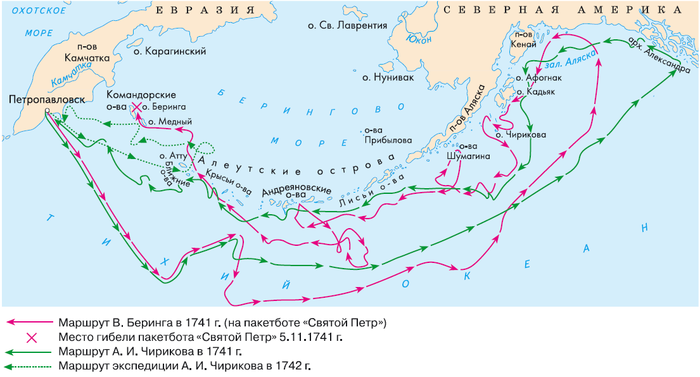

В 1740 году отряд Беринга, построив суда «Святой Пётр» и «Святой Павел», переправился на Камчатку, где ими был заложен порт, названный Петропаловской гаванью (современный Петропавловск-Камчатский). В июне 1741-го отряд Беринга вышел в море и двинулся на юго-восток, однако вскоре во время сильного шторма суда под командованием Беринга и Чирикова потеряли друг друга из вида.

«Святой Павел» под командованием Чирикова достиг берегов Америки, но, столкнувшись с агрессивным поведением местных жителей, вскоре вернулся на Камчатку. Беринг на «Святом Петре» подошёл к находящемуся у берегов Аляски острову Каяк. Пополнив запасы воды, путешественники отправились в обратный путь. Двигаясь в направлении Камчатки, они открыли несколько новых островов. Из-за тяжёлых погодных условий, а также нехватки провианта и воды участники экспедиции начали массово болеть. Каждый день умирали по несколько человек. Из-за ухудшения состояния своего здоровья Беринг передал командование судном Овцыну. Осенью отряд достиг берегов острова, названного впоследствии именем Беринга. Путешественники решили остаться на открытой ими земле на зиму. Жили они в ямах, накрытых брезентом и парусами. 19 декабря 1741 года Витус Беринг умер.

Весной 1742 года выжившие спутники Беринга построили из обломков «Святого Петра» новое судно, добрались на нём до Камчатки и несколько месяцев спустя вернулись в Охотск.

В целом участники Великой Северной экспедиции реализовали масштабный замысел Беринга. В 1733—1743 годах они обследовали северные берега России от Белого моря до Колымы, а также часть северо-западного побережья Америки, Алеутские и Курильские острова, нашли кратчайший путь в Японию, окончательно доказали факт наличия пролива между Азией и Северной Америкой. Во время экспедиции были собраны бесценные материалы по течениям, проливам, ледовым условиям, геологии, метеорологии, этнографии и биологии.

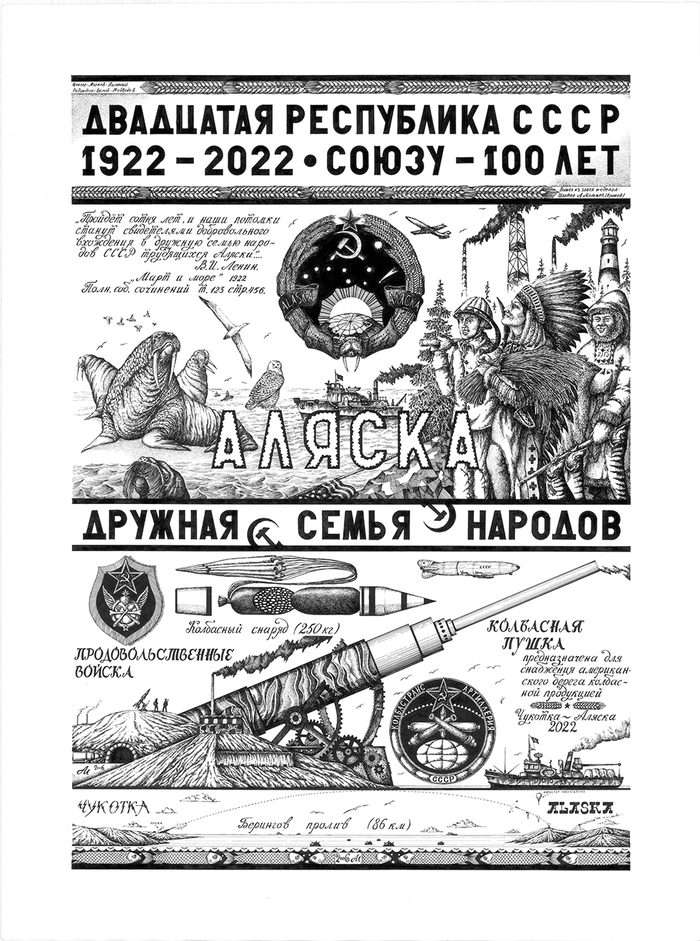

Карта, составленная по итогам Великой Северной экспедиции

По результатам экспедиции были выполнены амбициозные задачи, поставленные перед её участниками руководством России, составлен генеральный атлас страны, описаны народы Сибири и Камчатки. Был фактически заложен город Петропавловск-Камчатский, названный так в честь судов Беринга. После экспедиций Беринга ранее неизведанные земли вошли в состав нашей страны. Территория России в её современном виде сформировалась в том числе благодаря деятельности Беринга.

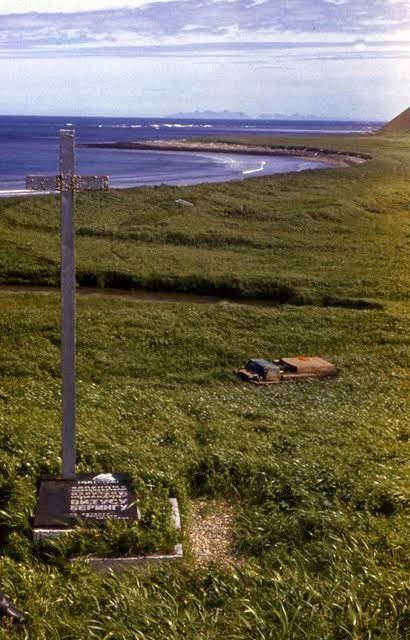

В 1991 году отмечалось 250-летие плавания Беринга и Чирикова к северо-западному побережью Америки. Международное общество «Подводный мир» и клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро совместно с Институтом археологии Академии наук СССР организовали экспедицию на остров Беринга с привлечением датских исследователей. Экспедиция обнаружила могилы Витуса Беринга и ещё пятерых моряков. Останки перевезли в Москву, где их исследовали судебные медики, которым удалось реконструировать внешность Беринга. Как установили датские и российские историки, канонический портрет командора Витуса Беринга, публикуемый во всех учебниках и справочниках, на самом деле принадлежит его родному дяде — тёзке мореплавателя, придворному датскому поэту, в честь которого Витус и получил своё имя. На зубах Беринга не было обнаружено следов цинги, что позволило сделать предположение о том, что Беринг умер от какой-то иной болезни. На следующий год останки мореплавателя были возвращены в погребение на Командорских островах и перезахоронены.

Про моржей и «моржей»: миролюбивые гиганты и Анатолий Папанов между прорубью и парной))

В конце поста нас ждут два небольших видео: совершенно очаровательный познавательный фильм о жизни моржей, прекрасно озвученный Зиновием Гердтом (ты как будто слушаешь сказку!) и «закаливающая» песня про «моржей» в исполнении любимого актёра - Анатолия Папанова.

Морж - удивительное животное и, кстати, одно из тех, у кого есть свой собственный Международный день, который приходится как раз на 24 ноября! С лёгкой руки Всемирного фонда дикой природы (WWF), различных национальных организаций, выступающих в защиту тех или иных представителей фауны, частных фондов и др., в мире отмечают Международный день тигра, Всемирный день защиты слонов, Международный день полярного медведя, День лисы, День помощи белке, Дни снежного барса, змеи, бабочки, хорька, черепахи и даже День лягушки))

Чем же морж «заслужил» свой собственный день, учреждение которого в 2008 году было инициировано Всемирным фондом дикой природы (WWF) и Советом по морским млекопитающим?

Моржи – крупнейшие ластоногие, обитающие в северном полушарии планеты Земля и одни из крупнейших представителей арктической фауны, больше которых по размеру только морские слоны. Живут моржи в дикой природе в среднем около 30 лет. Несмотря на неуклюжесть, которую гиганты проявляют на суше, в воде они очень подвижны и органичны. Благодаря внушительным размерам и серьёзному характеру, животному мало что угрожает в повседневной жизни, и в природе у него есть всего два естественных врага – полярный медведь и косатка, которые в основном охотятся на детёнышей моржей. Но, к сожалению, есть у них и более искусный враг - человек. За млекопитающим охотятся и браконьеры, и жители Крайнего Севера, которые используют шкуры, бивни, жир животного в хозяйстве, а также для продажи.

24 ноября - не случайная дата: на исходе осени моржи покидают арктическое побережье Чукотского моря и отправляются на зимовку в Берингов пролив, становясь на время своего переселения особенно уязвимыми и нуждающимися в защите. Поскольку в природе всё взаимосвязано, сокращение популяции тихоокеанских моржей ведёт к сокращению численности морских млекопитающих в целом. На сегодняшний день в России в Красную книгу уже внесены атлантический и лаптевский подвиды тихоокеанского моржа.

Но есть среди людей и те, кто считают моржей своими братьями по духу. Речь о любителях зимнего закаливания и, в частности, плавания в ледяной воде, которых принято называть «моржами». Обычно в День моржа эти хладоустойчивые приверженцы здорового образа жизни открывают сезон купания в холодной воде, устраивают на водоёмах массовые заплывы, различные соревнования.

Итак, в поддержку оптимистичных «моржей» - видео с «Песенкой о моржах» Владимира Шаинского на стихи Игоря Шаферана в исполнении Анатолия Папанова.

А для удовольствия и расслабления - красивый фильм о моржах, обитающих в условиях сурового климата на острове Песчаном в море Лаптевых, на окраине Северного Ледовитого океана. За кадром звучит голос замечательного актёра Зиновия Гердта и рассказывает о жизни этих животных, их повадках, а также о встрече с грозным хищником этих мест - белым медведем.

Желаем всем крепкого здоровья и давайте беречь нашу замечательную природу!

Документальный фильм "Моржи". Норильская студия телевидения, 1971 г.

Из концертной программы "Утренняя почта № 10. "Зоопарк". 1983. Источник: канал на YouTube «Советское телевидение. Гостелерадиофонд СССР», www.youtube.com/c/gtrftv

Поздравляю всех, кто родился 12 августа!

В Петропавловск-Камчатский уже пришло 12 августа!

Твой день рождения совпадает с аналогичными праздниками в жизни открывшего Берингов пролив мореплавателя Витуса Беринга, так не определившегося в вопросе «жив кот или мертв?» физика Эрвина Шрёдингера и отличного актера Кейси Аффлека (очень рекомендую фильм «Манчестер у моря»). Желаю тебе четко осознавать что именно с тобой происходит в каждый момент времени и быть от этого счастливым!

я в телеграме - https://tele.gg/desvvt

ссылка для тех, кто хочет поддержать мой ежедневный проект - http://desvvt.art/

Вплавь из США в СССР: как Линн Кокс стала символом окончания холодной войны

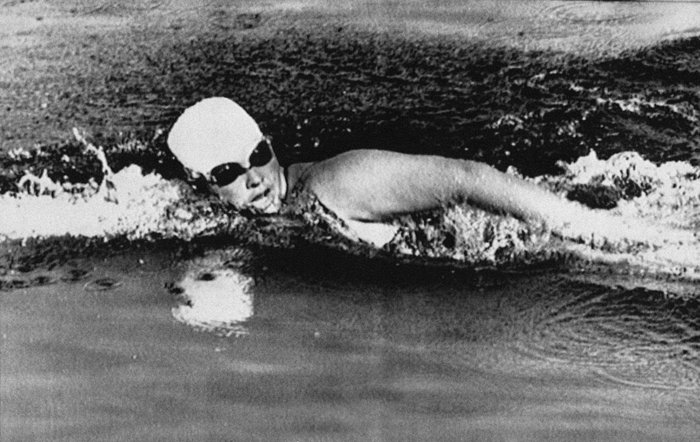

33 года назад, 7 августа 1987 г., состоялся состоялся легендарный заплыв спортсменки Линн Кокс. 30-летняя американка впервые в истории переплыла холодный Берингов пролив, разделяющий США и Россию (тогда СССР). К тому моменту на счету у неутомимой пловчихи уже было преодоление пролива Ла-Манш, пролива Кука, что между островами Новой Зеландии, и Магелланова пролива.

Линн Кокс 11 лет ждала разрешения от советских властей на пересечение Берингова пролива. Заветный "зеленый свет" ей дали буквально накануне заплыва, состоявшегося 7 августа. Расстояние чуть более четырех километров и температура воды в три градуса по Цельсию ничуть не напугали американку. Заплыв продлился чуть более двух часов. Линн Кокс в сопровождении местных жителей Аляски (они плыли рядом на каяках) успешно преодолела непростой путь в ледяной воде. Путешествие выдалось очень тяжелым, даже для столь подготовленной пловчики как Кокс. На финише пограничники буквально вынесли ее из воды на руках.

На тот момент, когда Линн Кокс решила переплыть Берингов пролив, холодная война между США и СССР длилась уже 25 лет. Американка много размышляла о том, как же положить конец этой войне и помочь Штатам вступить в диалог с Советским Союзом. Легендарный заплыв молодой женщины стал символом окончания холодной войны, помог двум государствам сделать очередную попытку услышать друг друга. Через несколько месяцев при подписании с Рональдом Рейганом договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (РСМД) Михаил Горбачев поднял тост за отважный заплыв Линн Кокс.

Ровно через год после знаменательного заплыва в Беринговом проливе, 7 августа 1988 года, Линн Кокс поставила новый рекорд: она пересекла озеро Байкал, проплыв 18 километров и пробыв в ледяной воде 4 часа 18 минут. За это бесстрашная американка попала в Книгу рекордов Гиннесса.

Сейчас Линн Кокс 63 года. Она активно участвует в различных социальных и просветительских проектах, а ее книги о спортивных заплывах пользуются огромной популярностью.

Линн Кокс тренируется на озере Байкал около Иркутска, 25 августа 1988

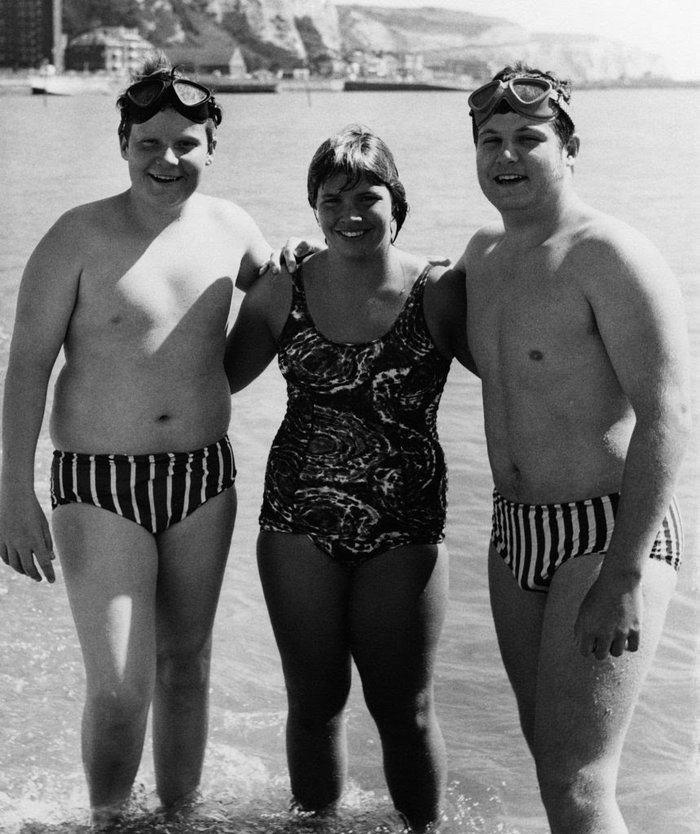

Пятнадцатилетняя Линн Кокс во время тренировок в Дувре. Она надеется побить рекорд 13 часов 40 минут, установленный в 1964 году. Ее поддерживают американцы Дик и Билл Кроэллы из Уэстопорта, которые также готовятся к заплыву

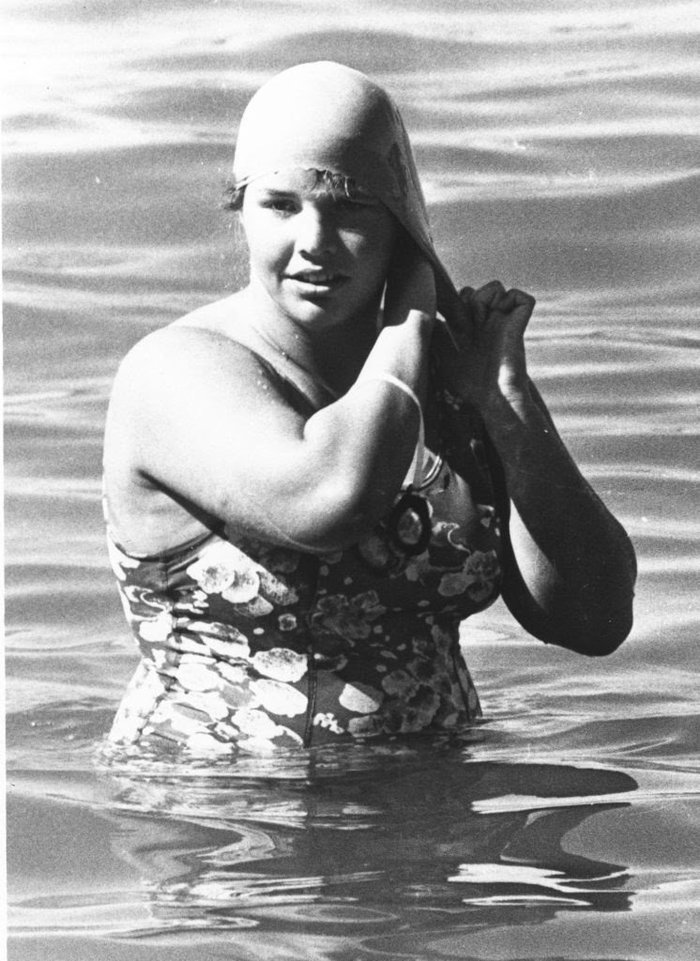

Восемнадцатилетняя Линн Кокс готовится начать заплыв по проливу Кука между Северным и Южным островами Новой Зеландии, 4 февраля 1974 года

Фото: AP/East News

Линн Кокс во время тренировочного заплыва в Нортон-Саунд у Анкориджа, штат Аляска, готовилась к беспрецедентному плаванию с американского острова Малая Диомида на советский остров Большая Диомида

Фото: Rob Stapleton/AP/ТАСС

Линн Кокс во время выступления на TEDxMonterey в 2012 году

Фото: Flickr/Tedxmonterey

8 августа 1987 года. Линн Кокс на советском острове Большая Диомида

Фото: Claire Richardson/AP/East News

СССР. 26 августа 1988 года. Американская пловчиха Линн Кокс накануне заплыва вдоль озера Байкал

Фото: Эдгар Брюханенко/ТАСС

Учитель пермской школы попал в книгу рекордов Гиннесса за заплыв через Берингов пролив

Учитель пермской школы №135 Александр Куляпин попал в книгу рекордов Гиннесса за участие в Международном эстафетном заплыве через Берингов пролив. Эстафета длилась шесть дней. Участники – 65 пловцов из 16 стран, стартовали с мыса Дежнева на Чукотке и финишировали на мысе принца Уэльского. Изначально маршрут был проложен по самому короткому пути между материковой частью России и США, запланированная протяженность – 86 км. По факту из-за сильных приливных течений пловцы преодолели 134 км при температуре воды от 2,5 до 10 градусов и волнах высотой до 5 метров.

Сам заплыв состоялся в 2013 году, однако только спустя семь лет внесен в книгу рекордов как первое пересечение Берингова пролива вплавь в эстафете. В качестве рекордсменов перечислены все его участники. Эстафета также была выбрана в качестве чемпионата мира по плаванию в открытой воде 2013 года.

Александру Куляпину 65 лет, он член совета общественной организации «Клуб закаливания и зимнего плавания «Тонус».

Мост через Берингов пролив?

Задолго до нашей эры между Аляской и Сибирью простирался сухопутный перешеек, который образовался из-за огромного количества воды, замерзшей в айсбергах во время последнего ледникового периода. Уровень океана был намного ниже, а территории гораздо обширнее. Что не могло не привлечь людей, которые в поисках еды занимались охотой и случайно забрели на территорию отдельного континента, открытого Колумбом в 15 веке. По предположениям ученых индейцы родственны с народами Сибири и Чукотки. А Берингов пролив имеет символическое значение в истории человечества, как место, которое открыло людям Новый Свет.

Продажа Аляски в 1867 году разделила США и Российскую империю островом Большого Диомида с евразийской стороны и островом Малого Диомида с Американской. Не смотря на такое малое расстояние, эта же граница выполняет функцию международной линии перемены даты, поэтому разница во времени между островами составляет 12 часов, за что в мировом сообществе их называют: «Остров завтра» и «Остров вчера». Со времен начала холодной войны часть Российского восточного побережья имеет статус военной зоны, в которой запрещен туризм. Что не дает возможности приехать и уехать оттуда даже с российской визой. Самый близкий порт, в который можно приехать, находится в поселке Провидения. И то попасть туда можно, только получив разрешение. Однако, это не останавливает людей, в 2006 году Карл Бушби и Дмитрий Киффер перешли пролив пешком по льдинам.

В 1987 году американская писательница и пловчиха Линн Кокс смогла переплыть ледяные воды пролива. Поддержка со стороны общества была настолько огромна, что Рэйган и Горбачев выразили Линн благодарность во время подписания договора о ликвидации ракет средней и малой дальности, который был расторгнут полгода назад.

Отношения между Россией и США всегда были сложными. Конфликт на Украине, расторжение договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, санкции усугубляют положение. Можно продолжать обвинять во всем американцев, а они будут вести антироссийскую пропаганду. Нулевая продуктивность в международных отношениях обеспечена на долгие годы. Мы застряли в навечно зацикленном периоде холодной войны, и не делаем ничего, чтобы наладить отношения. У каждого своя правда, и наша задача не что-то доказать и навязать, не вести пустую дипломатию, на которую уходит куча времени и сил. Наша цель – делать шаги навстречу, открывать новые уровни сотрудничества и дружбы народов.

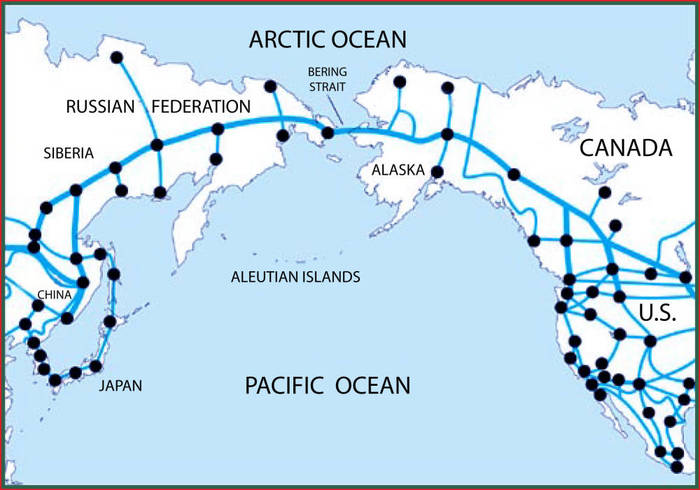

Карта предполагаемого пути

Цель – создать и воплотить проект, который сблизит Америку и Россию, объединит весь мир.

Может показаться, что это непосильная задача. Но чтобы найти решение, достаточно взглянуть на карту мира. Водка и виски, восток и запад – отделены друг от друга всего 4 километрами сурового климата и минусовой температурой круглый год. Соединить Новый и Старый Свет, построить мост, соединяющий Россию и США – двести лет, да даже и 100 лет назад, такая идея могла показаться бредовой и неадекватной, но время идет, развиваются технологии. Человечество прогрессирует и эволюционирует, уже существуют сравнимые по масштабу реализованные проекты. Мост будет общим проектом, физическим соединением двух мощнейших государств. Символом сотрудничества и гарантом стабильности. Несмотря на все политические и финансовые препятствия, возможна ли стройка такого масштаба?

Первые предложения продлить железную дорогу до побережья Берингова пролива датируются концом 19го века. Первый губернатор Колорадо Уильям Гилпин (William Gilpin) еще в 1890 году предложил идею «мировой железной дороги», которая связала бы весь мир.

В 1890-х инженер Джозеф Строусс предложил проект железнодорожного «Берингова моста» правительству Российской империи, но на это никто не обратил внимания.

В начале 20 века правительство Российской Империи утвердило проект французского инженера Лоика де Лобеля, который предусматривал строительство железнодорожного полотна до Аляски через Берингов пролив.

В апреле 1918 года Ленин отметил необходимость строительства железной дороги к Берингову проливу. В тридцатые годы началось проектирование и строительство арктической железной дороги между Воркутой и Анадырем. Было проложено 1700 километров со стороны запада.

В 1942 году президент США предложил Сталину построить тоннель между Аляской и Чукоткой.

В 1992 году в Вашингтоне зарегистрирована Международная некоммерческая корпорация «Трансконтиненталь».

Затем в 2006 году началось проектирование железной дороги Якутск - Магадан, которая так и не была построена. И вряд ли ее начнут строить до конца 2020 года. Хотя 15 лет назад изначально планировалось завершение строительства уже в этом году.

Международная некоммерческая корпорация «Трансконтиненталь»

В 20 веке люди проектировали ракеты, облетали Землю, отправлялись на Луну не потому что это легко, а потому что чертовски сложно. Процесс строительства будет трудоемким и медленным, семь месяцев в году из-за экстремальных температур. После возведения конструкция моста столкнется с айсбергами из Арктического океана, способными разрушать все на своем пути. Мы можем спроектировать различные технологические решения, позволяющие решить эту проблему, но проще всего отказаться от проектирования моста и построить тоннель.

Тоннель под Ла-Маншем расположен на глубине 100 метров под уровнем моря. В 1994 году он соединил Великобританию с Европой, что способствовало улучшению международных отношений в и без того напряженных условиях. Евротоннель по-прежнему остаётся символом Евросоюза, несмотря на то что Англия из него вышла.

«Остров завтра» и «Остров вчера»

Тоннель под Беринговым проливом не обязательно должен располагаться под островами Диомида. Можно поискать место поудобнее. Но есть небольшая проблема: в этой местности нет таких мест. Все, что восточнее Магадана, в России непригодно для поездок на автомобиле. Да и на Аляске с этим трудно. Несмотря на планы построить там дороги, местность, расположенная западнее города Фэрбенкс, второго по величине на Аляске, крайне не подходит для нормальной инфраструктуры. Тоннель будет проще в строительстве, но также понадобится строительство тысяч километров дорог по пересеченной местности в суровых условиях. И еще надо постараться заставить людей ездить по такой дороге.

Исходя из этого, поезд – это отличное решение. Естественно, проблемы со строительством никуда не исчезнут. Но теплая подземная железная дорога намного удобнее, чем шестидесяти часовая поездка на машине через Арктику.

Перед нами самый масштабный проект в истории человечества, который стоимость которого превышает сотни миллиардов долларов. Есть ли в нем какая-то коммерческая необходимость? Арктическая железная дорога станет конкурентом уже существующей грузовой сети судо и авиа перевозок. Судоходный путь из Китая в Северную америку – самый загруженный морской путь в мире.

Предлагаю рассмотреть перевозки из Шанхая в Ванкувер, в которых расположены самые загруженные порта в Евразии и Северной Америке соответственно. Допустим, нам необходимо доставить тонну груза между континентами. 4 варианта: корабль, самолет, поезд и машина.

Судоперевозка займет от 15 до 20 дней, и будет стоить 300 долларов, а также произведет 225 килограмм выбросов CO2.

На самолете перевозка займет 1 день стоимостью 3500 долларов с выбросами объемом 630 килограмм CO2.

И предположим, что у нас есть возможность доставить груз на грузовой машине. Поездка займет от 7 до 10 дней, ее стоимость составит 900 долларов, и количество выбросов будет чуть более 1000 килограмм.

Самолет – подходящий вариант, если скорость доставки в приоритете перед количеством потраченных на нее денег. Но если скорость не важна, и нет желания тратить большие суммы денег, то наилучшим транспортом для перевозки станет корабль.

Судоходство и авиаперевозки занимают 90% рынка, что приводит к тратам топлива. Мы не сторонники зеленых идей об отказе использования нефти и газа. Однако в недрах Аляски и Сибири огромные запасы неиспользованной геотермальной энергии, которой будет достаточно для скоростных электропоездов, что сократит время железнодорожной доставки из Шанхая в Ванкувер без повышения цены. Будет ли это выгодно для тех, кто занимался строительством тоннеля? Это уже другой вопрос.

Кто будет финансировать проектирование и строительство? Вариантов, на самом деле, немного: Россия, США или Китай.

Китай строит железные дороги и морские порты во всем мире. Они уже занимаются строительством высокоскоростных железных дорог, соединяющих Европу, Африку и Азию. Китай хочет стать перекрестком для будущей международной торговли и транспорта. Возможно, Северная и Южная Америка уже у них на повестке, а Россия даже не в курсе. В 2015 году Владимир Путин дал Китаю разрешение на строительство в Сибири. Затем последовало заявление о сотрудничестве России и Поднебесной в соединении Сибири и Аляски.

В повестке дня Соединенные Штаты – основной враг России. Но, смотря правде в глаза, неужели у Китая в один момент не возникнет претензий на территории Забайкалья? Они так и будут спокойно смотреть, как в России бесполезно простаивают огромные пространства? Потерю территорий допустить нельзя, поэтому в вопросе соединения Аляски и Сибири Россия должна взять инициативу на себя.

Если США и Россия не смогут объединиться в строительстве проекта такого масштаба, это будет огромный проигрыш во внешней политике обеих стран. Арктическая железная дорога имеет перспективы стать величайшим достижением внешней политики: три сверхдержавы, непрерывно сражающиеся за место под Солнцем, объединятся и воплотят в жизнь проект, который способен перестроить мир.

Аляска

Россия станет центром притяжения для Европы, Азии и Америки. Иначе для чего нам настолько необъятная территория размером с континент. Неважно, паромная переправа, мост или тоннель протяженностью 100 километров. Возникают трудности, когда речь заходит о национальной идее нашей страны: духовность, «царь и отечество» или объединение «пролетариев всех стран» – что выбрать? На дворе 2019 год, уже пройден порог тысячелетий, а Россия никак не сдвинется вперёд в развитии. Мы стоим на распутье дорог с полным отсутствием понимания того, в какую сторону идти дальше. В 2020-х задача России заключается в том, чтобы сформировать собственную историческую идентичность, а не консервацию Советского Союза или возрождение давно уничтоженного наследия Российской Империи.

Помимо налаживания внешнеполитических отношений, соединение Камчатки и Аляски сыграет роль во внутренней политике России. Инфраструктура, которая будет выстроена вдоль страны, начнет привлекать людей из Европейской части и в положительном ключе влиять на отдаленные от Москвы регионы. Есть варианты выгодно сжечь там леса или продать территорию Китаю. Но в долгосрочной перспективе, развитие Забайкалья, Сибири, Камчатки, Дальнего Востока путем привлечения туда людей принесет куда больше выгоды. Необходимо заинтересовать россиян восточной частью страны, чтобы там присутствовали хоть какие-то перспективы, кроме как быть съеденным медведем или замерзнуть от холода. В противном случае население Москвы в ближайшие десятки лет будет не 12 миллионов, а 120. Остальные уедут в Европу.

Карты, деньги и песцы - Робинзонада русских моряков на острове Беринга

Поздней осенью 1741 года одинокий русский корабль медленно пробирался сквозь суровые воды северной части Тихого океана. С севера тянуло холодным ветром, моросящий дождь стремительно сменялся снегопадом. Такелаж парусника покрылся ледяной коркой, поломанные мачты печально поскрипывали в порывах морской бури. На палубе никого не было видно - большинство моряков лежали в темных, зловонных трюмах, разбитые цингой. Их десны и губы опухли и потемнели, кожа покрылась страшной сыпью, зубы шатались и выпадали, внутренности скрутило судорогами. Умирающие матросы и офицеры тихо стонали, не в силах даже подняться со своих коек.

Когда шторм немного стих и небо ненадолго очистилось от туч, кучка несчастных выползла на палубу чтобы оглядеться и подышать свежим воздухом. Они не сразу поверили своим глазам, когда их взгляду открылась земля. Один из моряков сказал, что это, должно быть Камчатка - родной берег, который им пришлось покинуть много месяцев тому назад. От этих слов среди обессиленных людей воцарилась радость. Они вытащили на палубу все сохранившиеся запасы спиртного и чокались, передавая друг другу стаканы и бутылки. Корабль неспешно вошел в небольшой залив и бросил якорь, готовясь к высадке на берег с наступлением ночи.

В ночной темноте русских мореходов ждал неприятный сюрприз. Во время отлива, мощное течение сорвало парусник с якоря и понесло прямо на каменный риф. Матросы, охваченные паникой, готовились к смерти - в ледяной воде она была неизбежна. Бог миловал моряков - в последний момент огромная волна перебросила корабль через риф, будто игрушечную лодочку, усадив его на песчаную мель в прибрежной лагуне.

Кораблем, попавшим в эту передрягу был пакетбот "Святой Петр", под командованием датчанина Витуса Беринга. Пять месяцев назад, 4 июня 1741 года, в сопровождении своего собрата - "Святого Павла", судно отчалило от берегов Камчатки. Их целью было достичь берегов Северной Америки - шла Великая Северная экспедиция, которая должна была превратить Россию в трансконтинентальную империю. Угодив в страшную бурю в конце июня, корабли разделились и с тех пор больше не видели друг друга. Порознь, им удалось добраться до Аляски, но пробыть в этом краю долго русским первооткрывателям не получилось. Среди экипажей разразилась эпидемия цинги, а на "Святом Павле" оказались потеряны все шлюпки. Не имея возможности пополнить запасы пресной воды и продуктов, "Павел", где заправлял делами Алексей Чириков, вернулся на Камчатку коротким путем. 10 октября 1741 года корабль достиг Авачинской губы, оставив 21 моряка в чужих землях погибшими от цинги и пропавшими без вести.

Скитания "Святого Петра" затянулись на гораздо больший срок. Заблудившись среди северных туманов, только 6 ноября пакетбот причалил к острову Беринга - мрачному, серому, исхлестанному всеми ветрами месту. Тогда моряки еще не знали, что ставшая их прибежищем земля отнюдь не Камчатка, а отдельный клочок суши, на котором ранее не бывал ни один европеец. Они разбили на берегу палаточный лагерь, построив убогие хижины из кусков древесины, земли и парусины, где дрожали от холода и страшных приступов цинги. Их единственной участью казалась медленная смерть под хмурым северным небом.

На острове Беринга не было никакого постоянного населения. По крайней мере, русским морякам не приходилось бояться, что в одну страшную ночь их горло перережет тупой нож какого-нибудь агрессивного дикаря. Но им пришлось столкнуться с другой угрозой, вступив в долгую и жестокую схватку с четвероногими противниками.

Подлинными хозяевами острова Беринга были голубые песцы. Эти небольшие хищники, похожие на лис, в изобилии населяли холмы и долины острова, в которых рыли себе норы. Высадку русских на берег песцы расценили как объявление войны. Они беспрестанно атаковали лагерь моряков, воровали еду, раздирали одежду и даже утаскивали за собой трупы погибших мореходов, отгрызая им руки и ноги. Так как моряки сильно ослабели от цинги, было понятно, что у них не получится долго выдерживать осаду со стороны обезумевшего зверья. Их положение было обреченным, шансы на то чтобы пережить зиму становились все более призрачными.

Спасение мореходов пришло с неожиданной стороны. В числе высадившихся на остров несчастных был Георг Стеллер, немецкий ученый-натуралист, выполнявший на "Святом Петре" обязанности хирурга. В наше время, мы прекрасно знаем что цинга возникает от недостатка в человеческом организме витамина С, но в XVIII веке об этом могли только догадываться. Долгое время наблюдая за бытом северных народов, Стеллер пришел к выводу, что цингу можно побороть, если употреблять в пищу свежесобранные травы, ягоды, а также жир и свежее мясо животных. Он упорно прочесывал каждый уголок острова в поисках растений и выкапывал из под мокрого снега скудный «урожай» из которого делал настойки, бульоны и салат. Добавляя зелень в супы из куропаток и тюленьего мяса, ученый сумел добиться чудесных результатов – загибающиеся от цинги моряки начали один за другим избавляться от страшного недуга. Последняя смерть цинготного больного случилась в январе 1742 года, после чего болезнь отступила.

Победив смертельную болезнь, запертые на острове люди взялись за песцов. Чтобы сломить моральный дух врага, матросы захватывали хищных зверьков в плен и каждое утро устраивали показательные казни. Они связывали песцов и заставляли пожирать друг друга, отрубали лапы и выкалывали глаза, забивали насмерть плеткой и сжигали заживо. Чтобы спрятать от песцов еду и припасы, моряки смастерили специальные сундуки, бочонки и помосты, которые тщательно охранялись. К январю, звери будто поняли, что одолеть незваных гостей им не удастся и бежали.

Победа в войне с песцами омрачилась смертью командора Витуса Беринга, который скончался в своей землянке в начале декабря, впавший в депрессию и заедаемый вшами. Команда похоронила его в деревянном гробу – небывалая «роскошь» для пустынного острова, где найти даже лишнюю ветку было непростой задачей. После гибели командора формальным лидером моряков стал шведский офицер Свен Ваксель, но он не пользовался безграничным авторитетом среди экипажа. Дисциплина на острове вообще сильно ослабла – и не последнюю роль в этом сыграли азартные игры. Так как у матросов на берегу не было никаких занятий кроме охоты, они быстро пристрастились к игре в карты. Постепенно к ним присоединились и офицеры и весь остров превратился в казино на берегу моря. Сначала игра шла на деньги, а после того как матросы проиграли все свои скудные сбережения ушлым офицерам, играть стали на шкуры морских выдр – каланов. Охваченные азартом и жаждой наживы, моряки истребляли каланов без всякой меры, что привело к почти полному их исчезновению с побережья острова. Карты поставили под угрозу не только дисциплину, но и само выживание людей – морские выдры были едва ли не главным источником мяса на острове Беринга.

Карточное безумие удалось остановить ближе к весне 1742 года, когда погода начала медленно улучшаться и в теплые деньки Ваксель отправлял матросов в экспедиции в разные уголки острова. В этих походах мореходам стало окончательно ясно, что они заперты на изолированном острове, и ни о каком возвращении домой не может быть и речи, если не отремонтировать «Святой Петр». После осмотра корабля, выяснилось, что он настолько измучен и изувечен долгой зимовкой в воде и песке, что починить его уже не получится. Тогда Ваксель предложил разобрать «Петр» на части и построить новый корабль, размером поменьше. С этой идеей согласились почти все и на берегу острова закипела работа. Уговаривать матросов не приходилось – все они горели желанием вернуться домой до наступления осени и трудились как сумасшедшие, прерываясь только на охотничьи вылазки и короткий отдых.

Ситуация с продовольствием заметно улучшилась, так как летом на берег стали выходить большие стаи морских котиков, которых моряки массово уничтожали, забивая дубинками по головам. В конце мая на остров волны выбросили даже огромную тушу кита, которая сразу же пошла в дело. Мореходы назвали ее «провиантским магазином» и не случайно – хотя китовый жир и мясо сильно воняли, они были очень питательны и обеспечили команду едой на долгие недели вперед. Но настоящим деликатесом для островитян стало мясо «морских коров» - огромных дюгоней, которые представляли из себя нечто среднее между китом и тюленем. Их плоть напоминала собой по вкусу говядину, а жир вызывал всеобщее восхищение своим приятным ароматом.

Тем временем, постройка нового «Святого Петра» вышла на финишную прямую. В четыре часа дня 13 августа 1742 года моряки покинули свои полусгнившие хижины и попрощавшись с погибшими товарищами на их могилах, начали грузиться на корабль. Когда берег острова уже скрывался из виду, они увидели как огромная стая песцов ворвалась в покинутый лагерь и «с величайшей радостью» накинулась на куски мяса и туши тюленей оставленные на берегу.

26 августа 1742 года «Святой Петр» достиг Камчатки у Авачинской бухты. Когда корабль проходил мимо маленького маяка на входе в залив, его встретил местный абориген – камчадал, плывший на рыбацкой лодке. Когда моряки сообщили ему, что они – пропавшие участники Великой Северной экспедиции, туземец едва не рухнул в воду от изумления – «Все думают что вы уже давно мертвы!». Мореходы лишь ухмыльнулись…

Сойдя на берег в Петропавловске матросы и офицеры были вне себя от радости. После 15 месяцев странствия по морям, когда смерть шествовала за ними по пятам, они наконец вернулись домой. Но вскоре эйфория сменилась грустью – моряки поняли, что на Родине о них давно забыли. У них нет ни денег, ни собственности, никакой связи с прошлой жизнью. Перед смертью, их командор, Витус Беринг, завещал, что если экспедиции удастся вырваться с острова и достичь Камчатки, пусть все моряки, и православные, и лютеране, соберутся в местной часовне и помолятся вместе в благодарность Богу за спасение и за души тех, кто навсегда остался лежать в мокрых песчаных дюнах чужой земли. Моряки выполнили последнюю волю своего командира. После чего разошлись каждый своим путем, чтобы никогда больше не встретиться…

Источник: https://vk.com/wall-162479647_123066

Автор: Александр Любомирский. Альбом автора: https://vk.com/album-162479647_262295145

Личный хештег автора в ВК - #Любомирский@catx2, а это наше Оглавление Cat_Cat (31.12.2019)